矮秆基因在中国不同麦区小麦品种中的分布及其对赤霉病抗性的影响

2022-08-09许甫超秦丹丹彭严春朱展望

徐 晴,许甫超,秦丹丹,彭严春,朱展望,董 静

(湖北省农业科学院粮食作物研究所/粮食作物种质创新与遗传改良湖北省重点实验室,湖北武汉 430064)

小麦赤霉病(Fusarium head blight,FHB)是由禾谷镰刀菌引起的一种真菌病害,多发于温暖湿润地区。中国长江中下游冬麦区和东北春麦区一直是小麦赤霉病的高发麦区。近年来,随着气候变化和耕作制度的改变,赤霉病逐渐向其他麦区扩展,目前已经是黄淮冬麦区的常发病害。作为穗部病害,赤霉病不仅造成小麦严重减产,染病籽粒中含有的脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol,DON)等真菌毒素还严重影响人畜健康。因此,综合分析影响小麦赤霉病发生的遗传和环境因素,对采取不同手段对小麦赤霉病进行防控,减轻赤霉病危害具有重要意义。

矮秆基因可降低株高,减少倒伏的发生,提高收获指数和籽粒产量。目前小麦中共有24个矮秆基因(~)被命名。在中国分布最广泛的矮秆基因有4个,分别为4BS染色体上的()、4DS染色体上的()、2DS染色体上的以及6AL染色体上的。研究发现,小麦株高与赤霉病抗性呈显著正相关,即矮秆基因型材料的赤霉病抗性通常低于野生型材料。Buerstmayr等研究报道,大约40%的株高QTL与赤霉病抗性相关QTL共定位。、和基因位点被共定位到多个赤霉病抗性基因。其中,被认为是对赤霉病抗性负效应最大的矮秆基因,Voss等证实,可使植株的赤霉病严重度增加22%~53%。Srinivasachary等发现,主要影响植株穗部对赤霉病的抗侵染能力(Type I抗性)及赤霉病的严重度,而主要影响植株穗部对赤霉病的抗扩展能力(Type II 抗性),对赤霉病严重度的影响不显著。除株高外,小麦的其他农艺性状如小穗密度、花药长短等均被发现与小麦赤霉病抗性有显著关联,小穗密度大、花药短,被认为与增加赤霉病感病率有关。本课题组前期研究发现,可增加小麦赤霉病严重度,且与基因共定位的赤霉病感病位点同时也控制麦穗的小穗密度,说明增加赤霉病严重度可能与其增加了小穗密度有关。

、和矮秆基因与赤霉病抗性的关系已有研究,但是利用自然群体对其遗传效应进行验证鲜有报道。因此,本研究通过分析、和矮秆基因在我国不同麦区的分布情况以及调查不同麦区的赤霉病抗性和小穗密度,研究、和矮秆基因对赤霉病抗性以及小穗密度的遗传效应,试图解析矮秆基因增加小麦赤霉病感病性的深层原因,讨论矮秆基因的利用对不同麦区赤霉病抗性育种的影响,以期为不同麦区协同选择矮秆基因和赤霉病抗性育种提供参考。

1 材料与方法

1.1 材 料

211份供试材料来自中国5个不同麦区。其中,北部冬麦区10份(Zone I)、黄淮冬麦区117份(Zone II)、长江中下游冬麦区54份(Zone III)、西南冬麦区16份(Zone IV)、西北春麦区14份(ZoneⅧ),这些材料包含济麦22、宁麦9号、小偃6号、西农979、郑麦9023等在各大麦区广泛种植的品种,基本代表了中国当前小麦生产现状和育种 进展。

1.2 DNA提取

2020年10月底,将211份小麦材料播种于湖北省农业科学院南湖试验田,每个材料取60粒种子种植成一行,行长1 m,行间距25 cm。于小麦拔节期,取每个材料最上部叶片组织于2 mL离心管中,用CTAB法提取DNA。用Nanodrop测定DNA的浓度。

1.3 矮秆基因 Rht1、 Rht2和 Rht8的分子检测

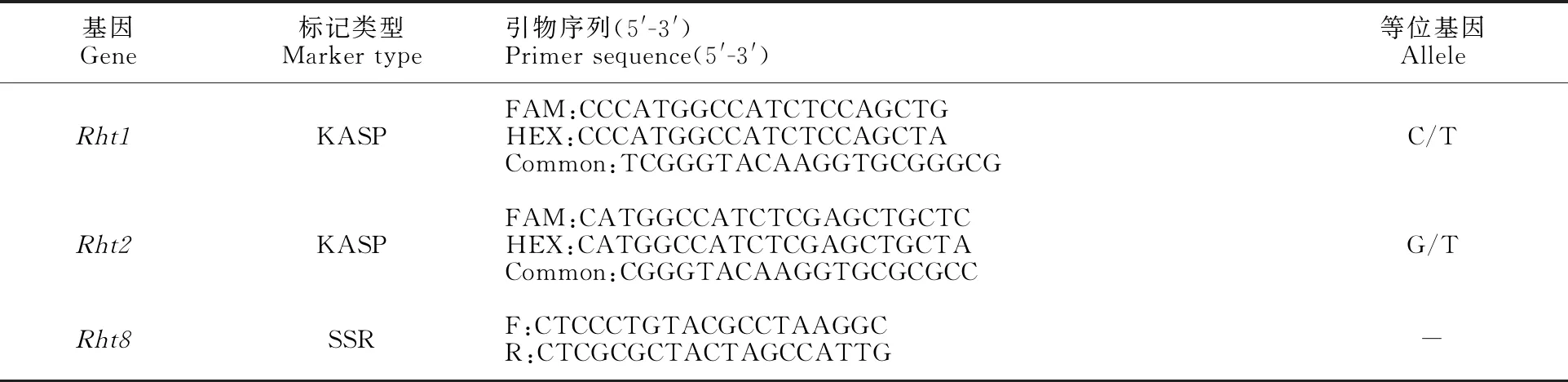

用Rasheed等设计的KASP标记对矮秆基因和进行检测,标记序列见表1,其中,FAM为野生型,HEX为矮秆基因型。KASP标记的检测由武汉市景肽生物科技有限公司完成,PCR反应体系和反应程序均参照Xu等的方法。用Korzun等发表的SSR标记Xgwm261对矮秆基因进行检测,标记序列由天一辉远生物科技有限公司进行引物合成,PCR反应体系为15 μL,包含7.5 μL 2× Taq PCR Mix,上下游引物(10 μmol·L)各1 μL,100 ng DNA模板,用ddHO补充至15 μL。PCR反应程序:95 ℃预变性5 min;94 ℃变性30 s,55 ℃退火30 s, 72 ℃ 延伸40 s,35个循环;72 ℃延伸10 min;4 ℃保存。PCR扩增产物用8%的非变性聚丙烯酰胺凝胶进行电泳检测,银染法进行染色。

表1 本研究矮秆基因检测所用引物序列

1.4 赤霉病抗性的鉴定

供试材料赤霉病抗性的鉴定分别于2014、2015和2016年在湖北省农业科学院南湖试验基地开展。试验材料采用随机区组设计,2次重复。每个材料种植2行,行长1 m,行间距25 cm。赤霉菌菌株为有较强致病力的黄冈1号,由湖北省农业科学院植保土肥研究所杨立军研究员提供。于小麦开花期,各小区随机选择10个麦穗,用防水纸胶带标记,然后用浓度为5×10·mL的孢子悬浮液喷雾接种标记穗子。试验期间用微电脑控制定时迷雾装置增湿,促进发病,接种后 21 d,调查各小区标记穗子的病小穗数和总小穗数,计算赤霉病病情指数(disease index,DI)。赤霉病病情指数=(发病严重度×发病率)×100%,其中,发病严重度=病小穗数/总小穗数×100%;发病率=发病穗数/总穗数×100%。其中,以苏麦3号为抗性对照,以武汉1号为中抗对照,以Gammenya为感病对照。详细鉴定方法参考Zhu等的步骤。

1.5 小穗密度的测定

小穗密度的调查随材料的赤霉病抗性鉴定进行,以小穗间距表示。每个材料调查10个麦穗的穗长(不含芒长)和总小穗数,小穗间距=穗长/总小穗数。取10个麦穗的小穗间距平均值进行统计分析。

1.6 数据分析

采用SPSS软件进行统计分析,采用GraphPad Prism 5进行作图。

2 结果与分析

2.1 Rht1、 Rht2和 Rht8 矮秆基因在不同麦区小麦品种中的分布频率

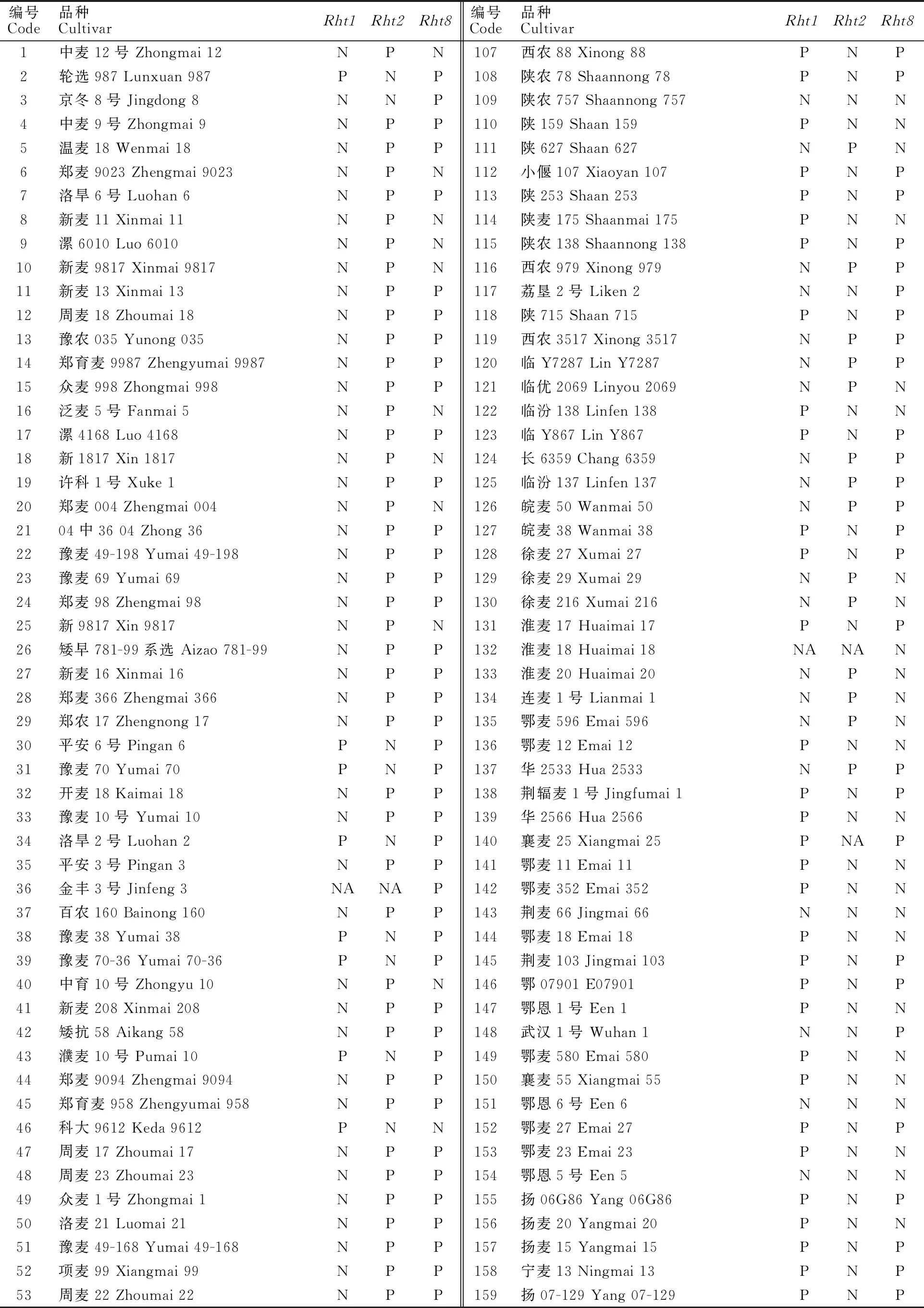

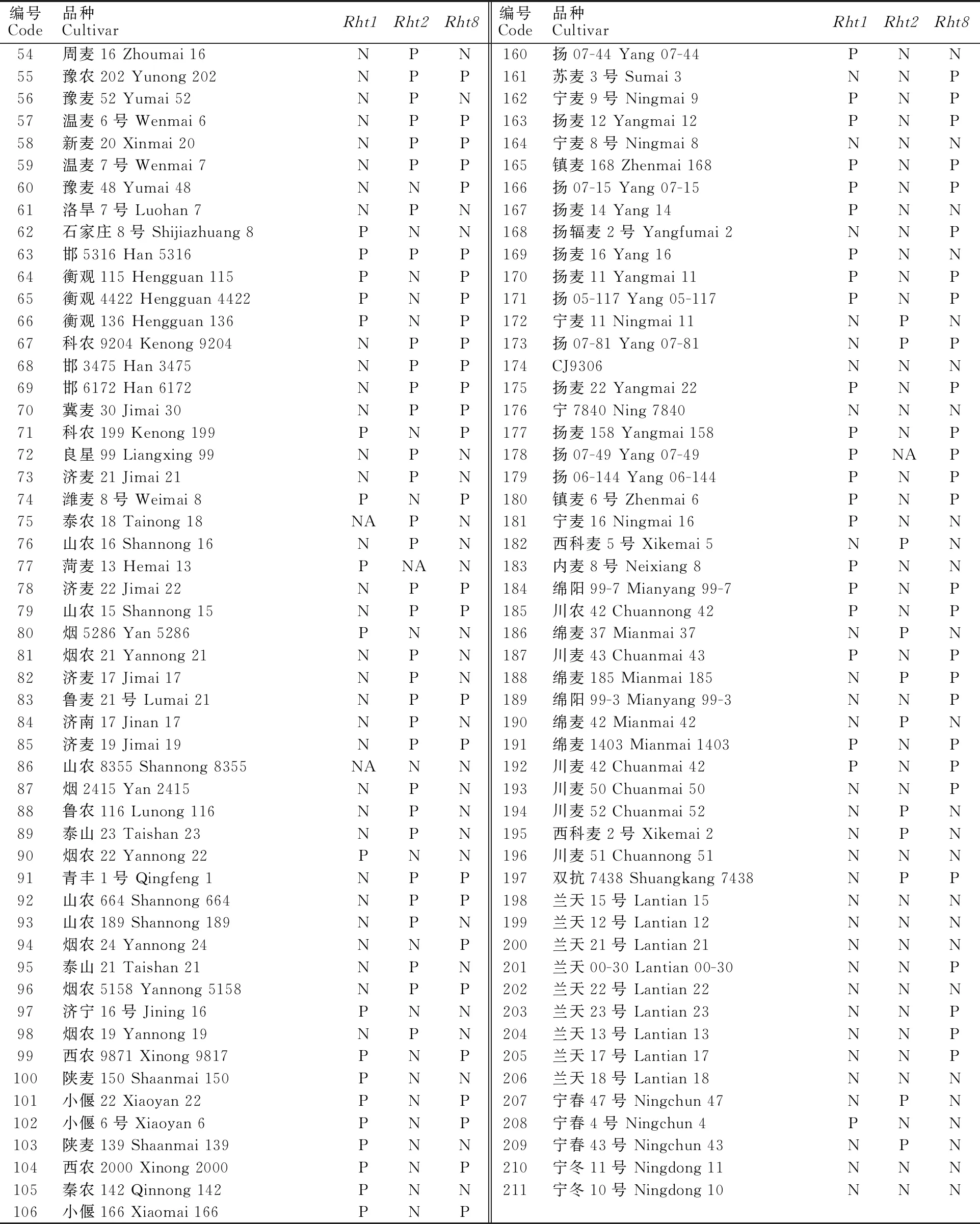

利用和矮秆基因的功能标记对211份供试材料进行分子检测,结果(表2和表3)显示,携带和的品种(系)分别为81份和100份,分布频率分别为38.39%和 47.39%。在长江中下游冬麦区的分布频率最高,为72.23%,在其他麦区的分布频率大小依次为西南冬麦区(37.50%)>黄淮冬麦区 (30.00%)>北部冬麦区(25.00%)>西北春麦区 (7.14%)。与不同,的分布频率在黄淮冬麦区最高,为 65.38%,在其他麦区的分布频率大小依次为北部冬麦区(50.00%)>西南冬麦区 (43.75%)>西北春麦区(14.29%)>长江中下游冬麦区(8.51%)。不同省份小麦品种(系)中矮秆基因和的分布频率也存在较大差异,其中,在黄淮冬麦区陕西小麦材料中分布频率最高,为76.19%;在黄淮冬麦区河南小麦材料中分布频率最高,为 84.21%,其次为山东小麦材料,为73.08%。在西北春麦区甘肃小麦材料中未发现携带和的品种。利用紧密连锁SSR标记Xgwm261对供试品种(系)进行PCR检测,若能够扩增出192 bp的片段,说明该品种携带矮秆基因。结果(表2和表3)显示,携带的品种(系)有125份,占59.24%。其在北部冬麦区的分布频率最高,为75.00%,在其他麦区的分布频率大小依次为黄淮冬麦区(64.62%)>西南冬麦区(56.25%)>长江中下游冬麦区(53.19%)>西北春麦区(30.77%)。不同省份小麦品种(系)中矮秆基因的分布频率存在较大差异,其中,黄淮冬麦区的安徽 (100%)、河南(77.19%)和陕西 (66.67%)三个省份小麦材料中的分布频率较高,而山东小麦材料中的分布频率较低(34.62%);长江中下游冬麦区湖北小麦材料中的分布频率也较低,仅35.00%。

表2 211份供试小麦材料中 Rht1、 Rht2和 Rht8矮秆基因的检测结果

(续表2 Continued table 2)

表3 Rht1、 Rht2和 Rht8矮秆基因在不同麦区的分布频率

从矮杆基因组合来看,携带+组合的品种分布频率最高,为27.9%;其次为+组合,分布频率为25.1%,主要分布在黄淮冬麦区。仅黄淮冬麦区品种邯5316中检测到++的组合,其他品种中均未同时检测到3个基因。

2.2 赤霉病抗性与株高和小穗密度的相关性

相关性分析表明,赤霉病病情指数在自然群体中与株高和小穗间距均呈显著负相关,相关系数分别为-0.48和-0.33,说明株高越矮,小穗密度越大,植株感病的可能性越高。

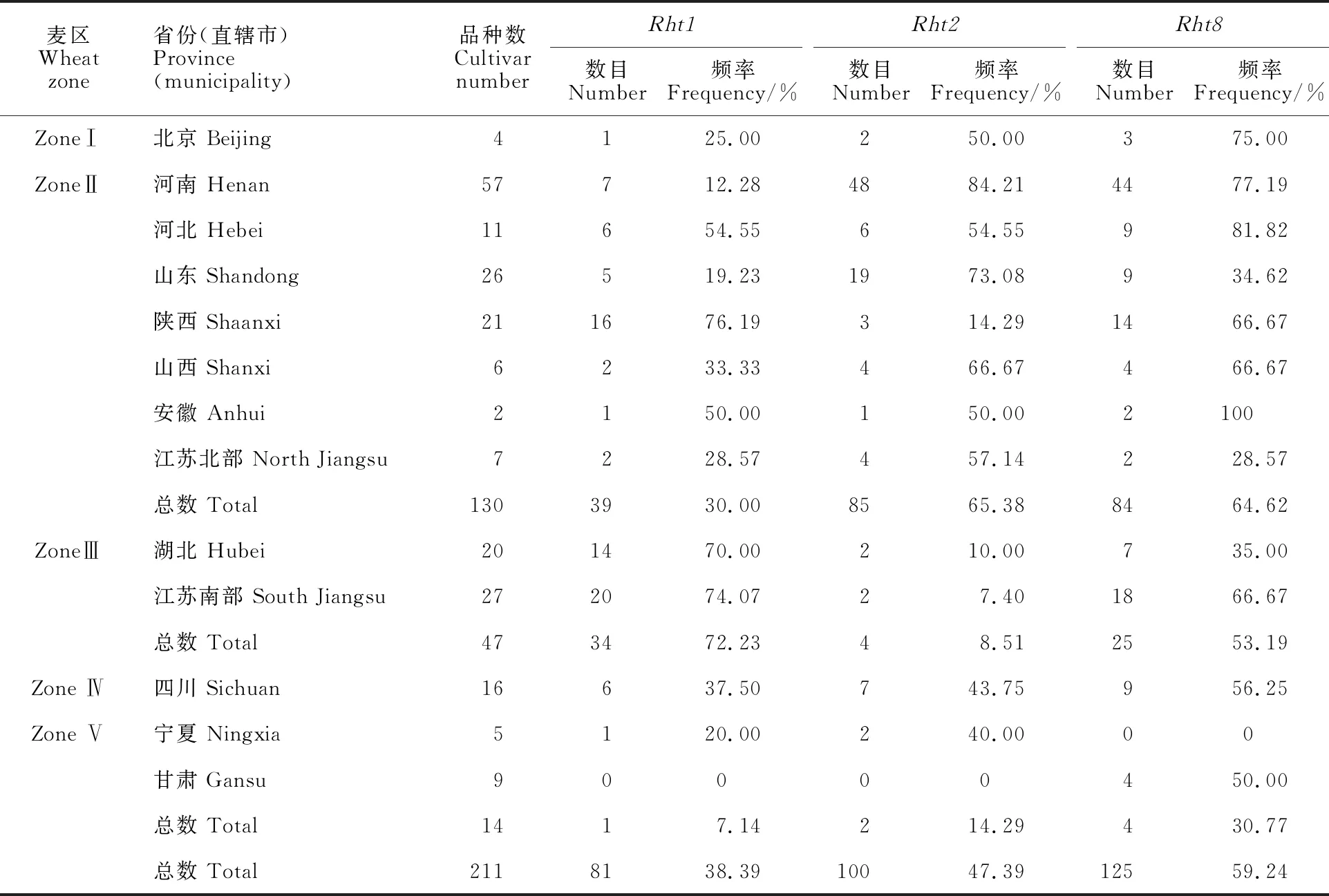

2.3 矮秆基因对小麦株高、赤霉病抗性和小穗密度的影响

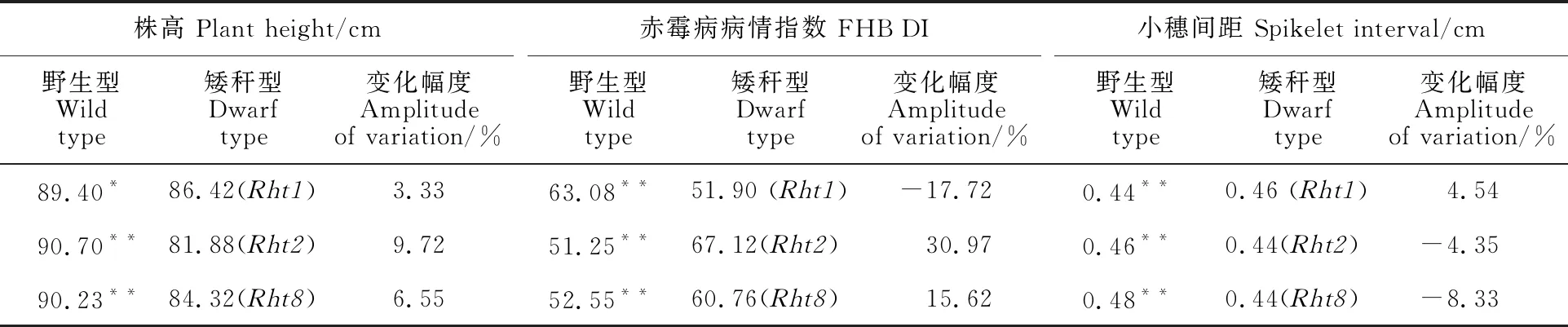

由表4可以看出,在株高方面,矮秆基因、和均可使株高降低,其中的降秆效应达到显著水平,和达到极显著水平,的降秆效应最强。在赤霉病病情指数方面,携带矮秆基因和的小麦品种,赤霉病病情指数均极显著高于其对应野生型品种,增幅分别为30.97%和15.62%,说明和显著降低了小麦赤霉病抗性;携带矮秆基因的小麦品种,赤霉病病情指数则极显著低于其对应野生型品种,降幅为17.72%,说明极显著提高了小麦赤霉病抗性。在小穗间距方面,携带矮秆基因和的小麦品种,小穗间距极显著小于其对应野生型品种,即携带矮秆基因和的小麦品种小穗密度增大,平均小穗密度增幅分别为4.35%和 8.33%;携带矮秆基因的小麦品种,小穗间距则极显著大于其对应野生型品种,增幅为4.54%。

表4 矮秆基因在自然群体中对株高、赤霉病病情指数和小穗间距的影响

3 讨 论

3.1 矮秆基因的分子检测与分布

利用功能基因标记进行基因型分析是基因检测最为准确的方法。本研究利用Rasheed等开发的和的KASP功能基因标记以及Korzun等报道的紧密连锁SSR标记Xgwm261对211份小麦自然群体材料的矮秆基因进行分析。为了对检测结果进行验证,选取本研究与前人研究中共同品种的矮秆基因鉴定结果进行对比表明,小偃6号、豫麦70、鄂麦11等品种携带;周麦18、郑麦9023、济麦17、济麦19等品种携带,与杨松杰等的研究结果一致;豫麦70、小偃6号、小偃22等均携带,而郑麦9023、济麦17、鄂麦11、鄂麦12、鄂恩1号等品种不含矮秆基因,与周 阳等对的研究结果一致。本研究矮秆基因分布频率分析结果显示,矮秆基因在我国不同麦区分布频率差异较大,3个主要矮秆基因在我国的分布频率大小依次是(59.24%)>(47.39%)>(38.39%)。就矮秆基因组合来说,以+和+组合的分布频率较高,且主要分布在黄淮冬麦区。就单个矮秆基因来说,主要分布在长江中下游冬麦区(江苏省和湖北省)以及黄淮冬麦区的陕西省;和均主要分布在黄淮冬麦区,分布频率分别为65.38%和64.62%,其中在河南小麦品种中分布频率最高,在河北小麦品种中分布频率最高。矮秆基因、和在中国不同麦区的分布频率与前人研究结果基本一致,表明在我国小麦近年来的育种进程中,不同麦区对矮秆基因、和的利用有一定的偏好性。原因可能与不同麦区形成的育种模式有关,也可能与不同麦区的育种目标(矮秆基因控制的其他农艺性状、抗性等)有关。

3.2 矮秆基因与赤霉病抗性的关系

一般认为,矮秆基因增加赤霉病感病性的原因可能有三个:第一,植株高度降低,缩短了地表孢子到达麦穗的距离,使麦穗感染病菌的概率增加;第二,株高降低后,麦穗所处微环境发生变化,高温高湿更利于病原菌的繁殖和扩展;第三,矮秆基因本身遗传效应的影响。虽然前人研究发现,株高基因与赤霉病抗性相关QTL共定位,但大部分株高QTL与赤霉病严重度没有关系,说明矮秆基因对赤霉病抗性的影响更有可能是基因的遗传效应引起的,而不仅仅是矮秆基因造成的植株形态改变。例如,Draeger等提出矮秆基因增加赤霉病感病性可能是基因连锁或者一因多效造成的,而不是株高造成的躲避效应,同时还发现,位于6A染色体的株高基因不与任何赤霉病抗性相关QTL位点重合。Gervais等对Renan/Recital群体研究发现,虽然5A染色体上株高与赤霉病抗性基因位点共定位,但是位于4A染色体的株高控制基因与赤霉病抗性没有关联。本研究对211份自然群体材料中、和矮秆基因进行检测,并结合不同环境下自然群体的赤霉病病情指数,分析矮秆基因对赤霉病抗性的遗传效应。结果表明,携带和矮秆基因的品种,赤霉病病情指数显著高于野生型品种,说明矮秆基因和对赤霉病抗性的遗传效应较大,验证了本课题组前期的研究结果。不同于,对赤霉病抗性影响的研究结果有所不同。Srinivasachary等利用Soissons/Orvantis构建的DH群体研究矮秆基因与赤霉病抗性的关系,结果显示,可以显著增加小麦赤霉病感病性, 而对赤霉病抗性的效应不显著;进一步利用2个近等基因系研究发现,高病压大田条件下,和均可以显著增加赤霉菌对植株的侵染;但中等压力的大田条件下,对小麦赤霉病感病性的影响不显著;特别是单花滴注条件下,则表现为显著提高小麦赤霉病的抗性。同时,Miedaner等的研究结果也表明,对小麦赤霉病抗性的影响远远低于和;且不同遗传背景材料对矮秆基因造成的赤霉病抗性影响较大,矮秆基因对赤霉病感病的影响在抗性材料中可能被中和。在本研究中,携带矮秆基因小麦材料的赤霉病病情指数显著降低,这可能与自然群体结构影响有关,但也从侧面说明对赤霉病抗性的影响较小,且受遗传背景材料影响较大。因此,并不是所有的矮秆基因均严重影响赤霉病抗病性,不同矮秆基因对赤霉病抗性的影响也存在不同,因此,在需要协同考虑赤霉病抗性育种的麦区,可以优先选择与赤霉病抗性没有关联或者影响较小的矮秆基因进行育种利用,例如与赤霉病抗性没有关联的。

除了株高外,小穗密度是影响小麦赤霉病发生的另一个重要性状。本研究中,3个矮秆基因对小穗密度的遗传效应存在差异。与野生型品种相比,携带矮秆基因品种的小穗密度变大,与本课题组前期研究结果一致。因此,对赤霉病感病性的影响除受株高的影响外,与小穗密度可能也有关。本研究中对赤霉病和小穗密度的遗传效应与基本一致。同时,本研究还发现,与野生型品种相比,携带矮秆基因品种的小穗密度显著变小,而小穗密度变小则可降低赤霉病的扩展能力,从而使植株抗性增加。因此,综合考虑我国不同麦区矮秆基因的分布频率及赤霉病抗性差异,认为对赤霉病抗性影响小可能与其可以降低小穗密度有关,在赤霉病高发的长江中下游冬麦区,的分布频率远远高于和,这符合长江中下游冬麦区长期开展的赤霉病抗性育种目标要求。对于黄淮冬麦区,赤霉病发生概率较低,且育种目标多为高产,和矮秆基因不仅可以降低株高,同时可以增加小穗密度,进而增加穗粒数,提高产量,因此,这2个矮秆基因很容易在育种过程中被选择,从而导致和在黄淮冬麦区的分布频率较高。鉴于和对赤霉病感病的效应值更大,黄淮冬麦区小麦品种普遍易感赤霉病可能与此有关,在赤霉病发生的特殊年份则存在较大的生产风险。本研究是利用自然群体进行的初步分析,因此,和对小穗密度的遗传效应仍需在遗传群体中进行进一步研究。