新加坡集选区制的政治后果

——基于1988年以来八次大选结果的分析

2022-08-06周建勇周华杰

周建勇 周华杰

(上海行政学院,上海 200233)

关于政党体制的类型及其成因,学界一般有两种解释路径:第一种聚焦政党的社会基础,即政党不过是社会分化在政治领域的体现,有什么样的社会结构,就有什么样的政党结构[1],更一般地,“旧的”政党容纳新的社会结构,与“新的”选民结盟,从而导致政党体制的稳固,这一路径更多地解释了政党体制稳固而非政党体制形成的原因;而且,“政党不仅没有机械地反映社会不平等体系,而且政党本身就是其自身结构不平等的制造者”[2]。不同于第一种解释,第二种聚焦政治制度,特别是选举制度与宪政体制的影响,“选举制度即便不是政党体制的唯一决定因素,也是其重要的决定因素之一”[3]。正是由于选举与选举制度,政党才从地域性团体成为走向全国的政党[4]。以莫里斯·迪韦尔热命名的“迪韦尔热定律”(Duverger’s Law)[5]更是揭示了选举制度与政党体制之间的某种规律,即多数选举制易形成两党制,比例代表制易形成多党制;混合选举制因单选区和比例选区的议席构成不同而形成不同政党体制类型,如德国的多党制,日本的准两党体制[6]。这一解释路径意味着,一国(或地区)政党体制的形成与演变,往往跟制度,特别是与选举制度有关。

在新加坡,人民行动党(People’s Action Party,PAP)以其一党长期执政而著称于世,这一政制(regime)的特点在于:第一,存在全国性大选,允许多党存在和参与竞选;第二,人民行动党在每次大选中均能牢牢地掌握议会绝大多数席位,从而持续执政。由于新加坡是一个多元国家,国内种族多样,除了华人占大多数外,还有马来人、印度人以及其他少数种族,按照社会结构的路径很难解释这种政党体制,因而,制度因素,特别是选举制度因素就变得更为突出了。如何认识这一政治现象,本文将聚焦政党制度形成的制度成因,通过对1988年以来新加坡选举制度改革以及八次大选结果的分析,展示新加坡式选举制度在塑造一党独大体制中的独特作用。

一、选举制度变革:从单选区制走向集选区制

新加坡允许多党存在并参与大选,是战后在亚洲将西方代议制、普选制结合起来,实现民主化的典例之一。自1965年独立以来①,在历次全国大选(1965-1988年为四年一次,从1988年开始,变为五年一次)中,没有一个政党能挑战人民行动党的地位,也没有一个反对党(或联盟)能赢得多数席位,人民行动党一直执政至今,这也导致了亨廷顿始终认为“把产油国的特例放在一边,世界上最富裕的国家除新加坡外,都是民主国家”[7]的看法,遑论这一评价是否公允,单就制度特别是选举制度而言,新加坡集选区制为人民行动党一党独大发挥了至关重要的作用。在1988年以前,新加坡实行单选区 (Single Member Constituency,又译单名选区制、单一选区制)相对多数制,这一制度根据议席规模和选区规模,依一定规则把全国划分为若干选区,每个选区分配一个议席。如1984年大选,国会有79个议席,全国就划分为79个选区。

1988年,新加坡改革选举制度为集选区制(Group Representation Constituency,直译集体选区制)。作为新加坡独有的、以选区划分为基础而命名的选举制度,由于单选区和集选区并存,集选区制又被称为单选区-集选区制。不过,该选举制度下两类选区的计票方式均为相对多数制(集选区未采取比例代表计票方式)。1988年5月,为了保证少数族裔(马来、印度或亚欧混血族)的参政权,确保国会拥有马来族及其他少数种族的议员代表,新加坡国会通过宪法修正案修改国会选举办法,将原来单一的单选区制改为单选区与集选区制并行,要求凡在集选区竞选的政党候选人或独立人士,都必须三人一组,其中每组必须至少有一名马来人或其他少数种族人士;同时规定在集选区当选的议员人数不能少于全体国会议员人数的四分之一,但不能超过半数。而且要确保马来集选区占集选区总数的五分之三,在马来集选区竞选的竞选小组必须提出马来种族候选人[8]。在选举时,选民对集选区的竞选小组投票而不是对个人投票,每个竞选小组中的候选人要么一起获胜,要么一起失败。在相对多数制的计票方式下,集选区中得票最高的竞选小组胜出,该小组所有候选人全部当选为国会议员,我们可将其理解为“放大版”的赢者通吃(Winner-take-all)。

该选举制度在1988年9月的大选中正式实施,具体而言,81个国会议席被分配至42个单选区和13个集选区。相邻的三个单选区合并为一个集选区,每个集选区分配3个议席。在13个集选区中,8个为马来集选区,每个马来集选区至少要有1名马来候选人,另5个集选区必须至少有5名印度族或其他少数种族候选人。

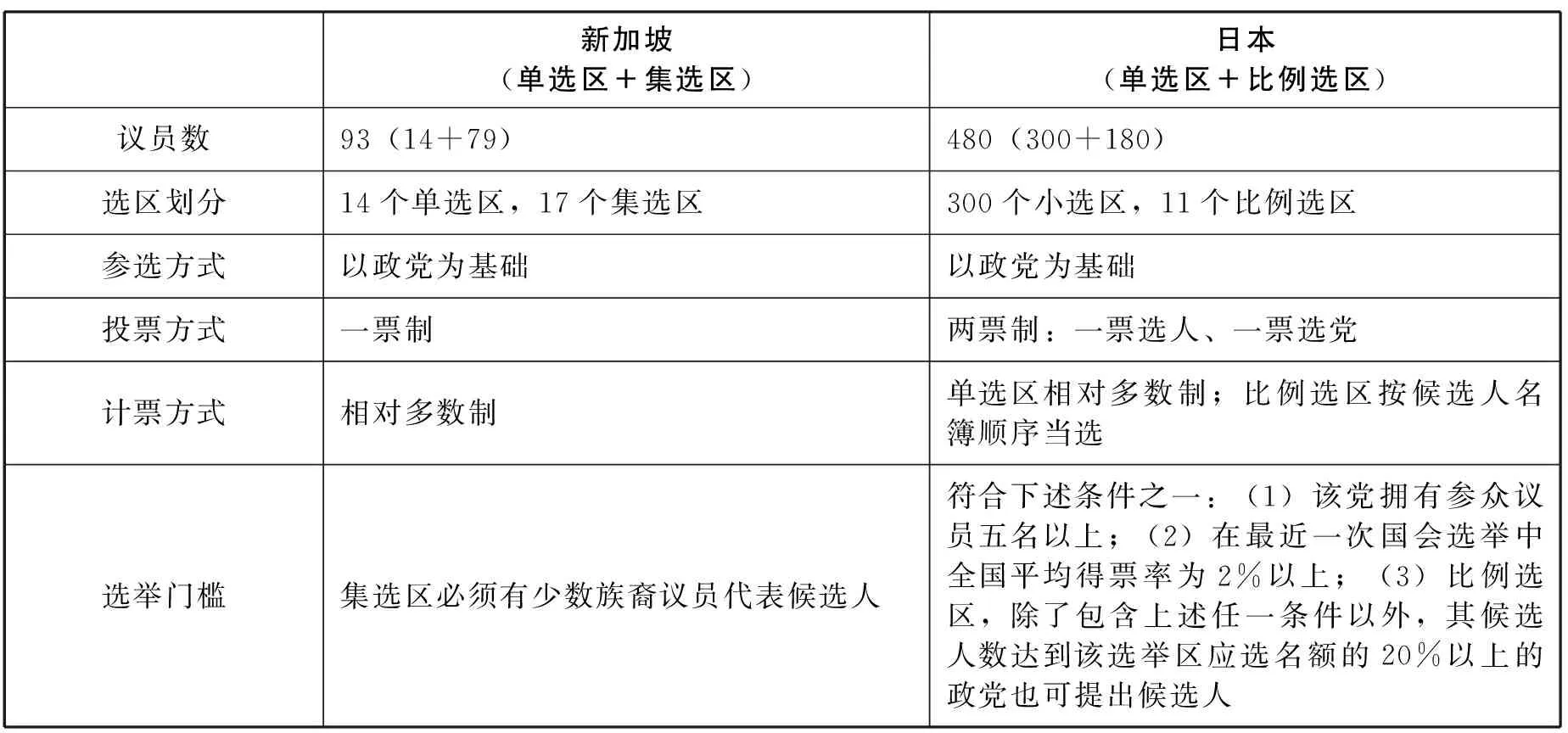

新加坡的集选区制属于何种选举制度类型?鉴于选举制度的极其复杂性,以及由于集选区制主要是以选区为依据而定名的选举制度,笔者倾向于认为,新加坡的集选区制既不同于复数选区比例代表制,也不同于单选区相对多数制,应该是单选区与复数选区并行的混合选举制(集选区类似于比例选区)。将新加坡的集选区制视为混合选举制,我们就会发现,新加坡式混合选举制不同于德国的混合选举制,也不同于日本的混合选举制。我们以日本的混合选举制为例,对新加坡式混合选举制(2020年为例)与日本的混合选举制(2000年为例)进行比较(表1)。

表1 新加坡集选区制(2020年)与日本混合选举制(2000年)比较

从表1来看,新加坡的集选区制在某些方面与日本类似,都以政党为基础参选,都存在着两类选区,其区别在于:一是投票方式,新加坡为一票制,日本为一票选人一票选党的两票制。二是计票规则,在新加坡,集选区和单选区均实行相对多数制(Relative Majority Representation);在日本,单选区实行相对多数制,比例选区实行比例代表制。三是不同选区产生议席的比例不同,在新加坡,集选区的议席数远远高于单选区(相差七倍),而在日本,单选区的议席数高于比例选区(大致两倍)。

二、集选区制的调整与多数席位的生成

从1988年开始,每逢国会大选,新加坡均对选举机制(议席规模、选区规模、选区划分等)进行调整,到现在为止,这种调整一共进行了七次,要想了解集选区制对政党制度的影响,我们需要简略描述这七次调整的基本情况,然后观察每次大选后各政党在不同选区的得票情况。我们简要概述如下。

在1991年大选中,新加坡首次修改集选区制,集中体现为两个方面:第一,集选区议席规模调整,将每个集选区候选人增至4名;同时,允许集选区议员人数增加至国会议员总人数的一半,但不得超过国会议员总数的四分之三。吴作栋称这一修改的目的在于解决集选区内选民增加的问题[9]。第二,调整选区数,单选区缩减为21个,集选区增加至15个。

1997年选举制度的调整包括:第一,议席规模,将国会议席增至83席;第二,选区数与选区名额,单选区由21个减少至9个,集选区仍维持15个,但每个集选区议员增加到4-6名,其中6个议席的选区有4个,5个议席的选区有6个,4个议席的选区有5个。

2001年选举制度的修改包括:第一,议席规模,将国会议席增至84席;第二,选区数与选区名额,全国选区重新被划分成14个集选区和9个单选区。政府取消了所有4个席位的集选区,只设5席或6席的集选区,从而使反对党更加难以组建集选区参选团队。

2006年的选举制度修改幅度较小,总议席数仍为84席,选区范围和议席分配与2001年基本一致,总选区仍为23个,其主要变动在重新划分个别选区,将亚逸拉惹和武吉知马这两个人民行动党的堡垒区并入了毗邻的集选区。集选区总数仍保持14个,其中五人制集选区9个,六人制集选区5个。

2011年大选意义重大,新加坡对选区规模和选区划分、议席总数等做了较大调整:第一,议席规模,将国会议席从2001年、2006年84席增加为87席;第二,单选区大幅调整,从9个增加到12个,其中4个单选区保留,8个单选区重新划定;第三,集选区数增加1个,从14个变成15个,但议席数仍为75席;六人制集选区从之前两届的5个减少为2个,五人制集选区从9个增加到11个,在2001年大选中被取消的四人制集选区再次出现,共划分出2个。

2015年选举制度的修改包括:第一,选区规模,国会议席增加为89席;第二,选区划分,比上一届增加了1个单选区,1个集选区。此次大选共有181名候选人竞选13个单议席选区和16个集选区。

2020年选举制度的调整包括:第一,议席规模,国会议席总数从89个增至93个;第二,调整选区,部分选区大洗牌,选区总数从原有的29个增至31个,增加了1个单选区和1个集选区;第三,调整集选区规模,自1997年起出现的六人制集选区也走入历史,不再出现。

我们把新加坡引入集选区制以来的选举制度调整情况汇总为表2。

表2 新加坡集选区制的建立及历次调整(1988-2020)

李帕特曾指出,关于选举制度,有两句话是重要的:第一句是,选举制度是相当稳定且抵制改变的;第二句是,根本性的变化是罕见的,而且通常是发生在异常的历史情境之中[10]。由表2可见,每次大选前,执政的人民行动党均对选举机制进行调整,调整议席规模,调整选区规模并重新划分选区(包括单选区数和集选区数的变化,以及集选区产生议席数的变化),但七次调整均属微调,并非集选区制的根本改变。

通过对集选区制七次调整的观察,我们可以发现:第一,议席规模逐步扩大,三十年增加了12席,不过,如果仔细分析这12个议席以及相关选区构成与规模变化,我们进一步发现,第二,单选区数大幅减少,集选区数大幅增加;相应地,第三,单选区的分配议席大幅减少,集选区分配的议席大幅增加。

萨托利认为,经过三次大选就可以让我们观察政党体制的流变,自1988年首次改革选举制度为集选区制以来,新加坡已经举行了八次大选,八次大选已经足够让我们了解选举制度之于政党体制的影响。接下来,我们对1988年以来的八次大选的情况与结果简要加以分析。

在1988年大选中,人民行动党在所有选区均提出相应数额的候选人,反对党在41个单选区及10个集选区向执政党发出挑战。在提名结束后,人民行动党随即在2个单选区、3个集选区自动胜选,原因是反对党未能在以上选区提出符合要求的候选人。选举结果是反对党仅在单选区获得1席,其余全部为人民行动党夺得[11]。

1991年大选为提前大选。按照惯例,此次大选应在1993年举行,由于1990年11月底,李光耀辞去总理一职,吴作栋内阁正式成立,上台9个月的吴作栋为了获得“无可争议”的合法性,决定解散国会,提前大选。这让反对党猝不及防,仅在18个单选区和5个集选区提出候选人,而人民行动党在全部选区都提出了候选人,结果人民行动党自动胜出议席达41个议席,超过国会议席的一半,蝉联执政毫无悬念。反对党仅在单选区中赢得4个议席,在集选区颗粒无收,人民行动党一共赢得77个议席。

在1997年大选中,反对党在6个集选区和9个单选区提出候选人;人民行动党在提名结束后随即获得47个议席,超过半数国会议席,又一次满足执政要求,不战而胜,反对党仅在单选区中赢得2个议席,在集选区再次无功而返,最终人民行动党共赢得81个议席[12]。

进入21世纪以来,新加坡举行了五次大选。

在2001年大选中,反对党只派出四支队伍到五人制集选区竞选;由于六人制集选区(超级集选区)都有人民行动党重量级部长坐镇,反对党无人问津。五个超级集选区的30名人民行动党候选人在无竞争对手的情况下,自动当选。最终人民行动党赢得82席,反对党民主联盟和工人党各仅在单选区赢得1席。

在2006 年的大选中,人民行动党在大选提名结束后即获得了来自5个五人制集选区和2个六人制集选区、没有竞争对手的37个议席,虽然这是自1988年大选后,人民行动党首次在候选人提名后自动当选议员数未能过半,但不懈努力的反对党依旧在集选区毫无斩获。最终人民行动党赢得82个议席,反对党工人党和民主联盟各赢得1个议席。

在2011年大选中,人民行动党以60.14%的史上最低得票率,赢得了81个议席,反对党工人党赢得1个单选区和1个五人制集选区,共6席。李光耀所领导的丹戎巴葛集选区因没有竞争对手而自动当选,直接获得5个国会议席。但在阿裕尼集选区中,工人党以54.71%的得票率击败了45.29%的得票率的人民行动党,赢得了该集选区。这是在实行集选区制后,反对党第一次夺得集选区的议席。

2015年对新加坡人来说是特殊的一年,这一年是新加坡建国五十周年的辉煌时刻。同年,新加坡国父、政府首任总理、人民行动党创始人和首任秘书长李光耀逝世。在这次大选中,反对党或无党派人士第一次角逐竞选国会所有议席,全面挑战执政党。人民行动党获得了69.86%的得票率,创下了自1984年大选以来历史第二高。相比人民行动党赢得83个议席,反对党工人党赢得1个单选区,1个集选区,共6个议席。

2020年的国会大选在新冠肺炎疫情影响下进行,因而没有举行群众集会等竞选活动。各党派通过线上及电视广播等方式展开竞选。7月11日,新加坡总理、人民行动党秘书长李显龙在大选结果公布后坦言,人民行动党61.24%的得票率,获得国会83个议席的大选结果不如预期理想,但是依旧展示了新加坡人民对执政党的信心与信任。就反对党而言,主要反对党工人党获得了10个议席,赢得了1个单选区和2个集选区,议席数和得票率较上届大选均有上升。

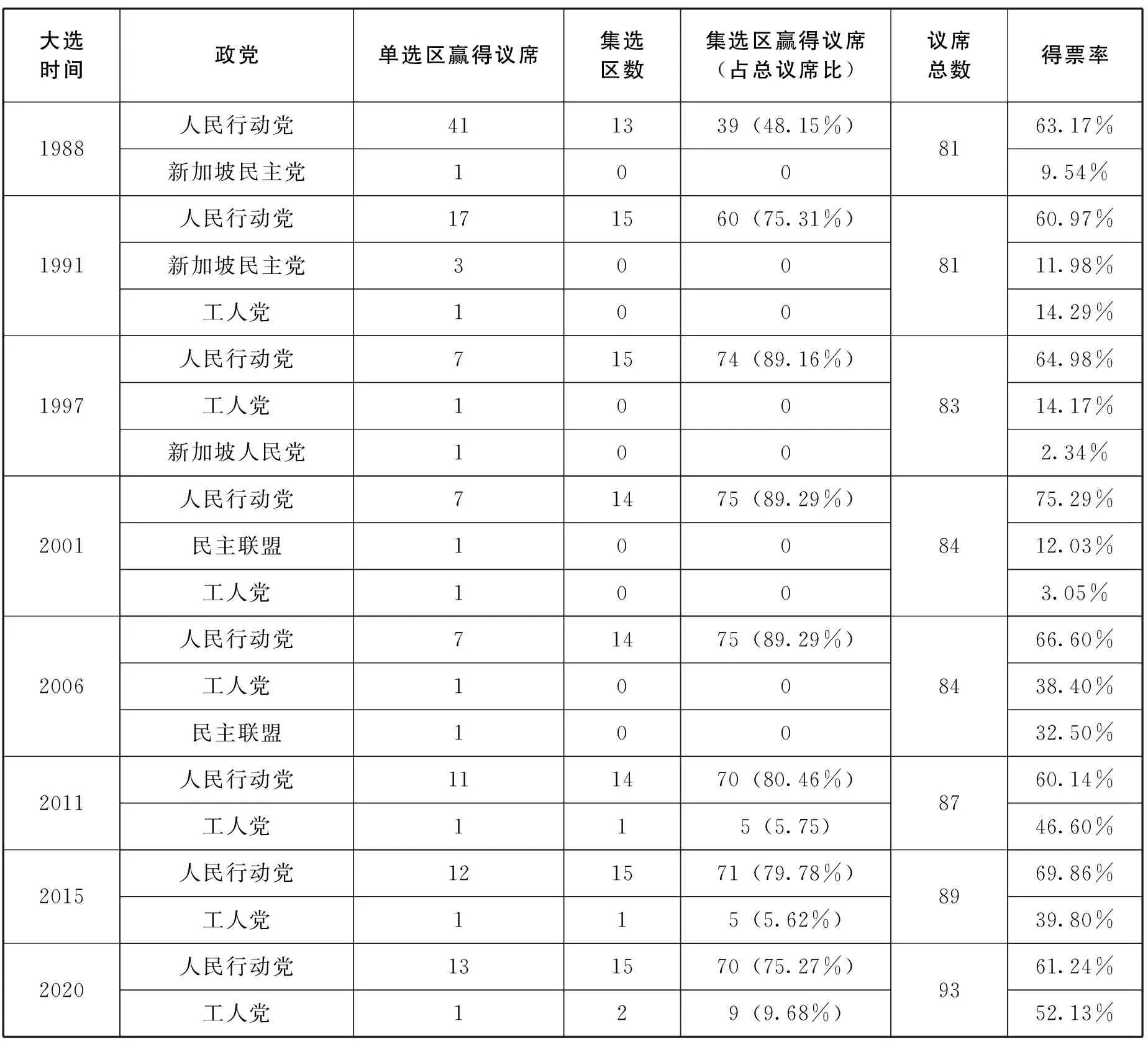

表3 新加坡1988-2020年国会大选结果

纵观1988-2020年的八次大选结果(表3),我们形成如下判断:

第一,人民行动党始终赢得议会绝对多数,从而每次都能成功组阁。议会制下,政府组阁与各政党及其在议会赢得席位密切相关,工人党、新加坡人民党、新加坡民主联盟、新加坡民主党、新加坡正义党、国民团结党等政党活跃于国会大选,但这些政党均无法赢得议会多数席位,而人民行动党则遥遥领先,因而,由人民行动党来组阁是太正常不过了,而反对党始终无法执政,因而,新加坡的反对党也被戏称为“永远的反对党”。

第二,在集选区,反对党(主要是工人党)从一无所获到逐步有所斩获。在集选区制实行后的前23年里,反对党在集选区议席上一直未有建树。在1991年、1997年和2001年三次大选中,人民行动党自动当选席位数均超过国会总议席的半数,但是从2006年大选开始,人民行动党自动当选席位数开始减少,直至最终消失。在2011年大选中,工人党以近10%的得票优势击败了人民行动党,赢得了阿裕尼集选区的五个席位,这标志着自1988年实行集选区制以来,反对党在集选区实现了从零到一的突破,这也使得2011年的大选成为一道“分水岭”。实力较强的工人党在秘书长刘程强的带领下,于2015年大选中再次赢得一个集选区,尔后又在2020年大选中赢得两个集选区的10个国会议席,达到了历史新高。这也意味着如果反对党在某个选区有足够的优势,同样能够利用集选区制胜出。

第三,反对党在个别选区胜出,源于其调整策略,组建联盟参选。由于集选区席位众多,对候选人的要求又很高,反对党为了克服人才不足、无法推出足额候选人参选的局面,逐渐改变被动参选的状态,积极调整战略,整合反对党阵营,把愿意且有能力从政、但不认同人民行动党的高素质人才聚集起来,以适应集选区制。如2006年大选,国民团结党秘书长吴明盛指出:投票会让国人产生认同感,反对党应尽可能挑战所有84个议席[13]。在提名日前夕,8个反对党紧急磋商后决定竞选4个五人制集选区,3个六人制集选区以及9个单选区,这使得反对党的竞选议席达到47个,超过了国会总议席数的一半。2011年大选,反对党中的7个政党,竞选除丹戎巴葛集选区之外的26个选区的82个国会议席,竞选议席比例达到94.25%。

但总体来说,无论反对党如何努力,均无法撼动执政党,人民行动党在历次大选中均取得了绝对多数的国会议席,并据此牢牢地掌握着执政权,维持了新加坡一党独大的政党体制。

三、人民行动党一党独大:集选区制的政治后果

自1988年以来,新加坡已经对集选区制进行了七次调整,主要集中在选区划分、议会席位与议席规模方面,这种调整并没有从根本上改变集选区制的制度设计,但却实现了集选区制的政治效果最大化。

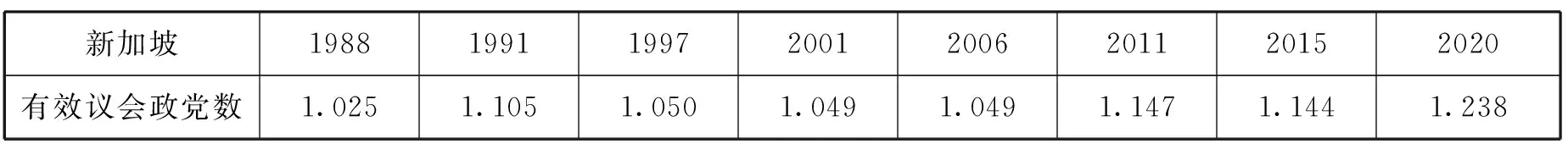

我们测算了1988年以来每次大选后的有效议会政党数(表4),结果显示,有效议会政党数N≈1,基本接近一党制的有效议会政党数了(不过,一党独大体制不同于一党制,它是作为多党制的特殊类型存在,因为它允许多个政党合法存在并可以合法参与竞选②)。这就说明,人民行动党始终占据了议会多数席位,即它始终能在五年一度的全国性大选中赢得绝对多数席位,而一党独大体制也能存续至今。

表4 新加坡1988年以来的有效议会政党数

新加坡实行集选区制,其政治后果至少有两个方面:第一,实现了华族和少数种族的和谐共处。李光耀曾指出:“我们要保留多元种族,因为它是我国的资产。政府不会为大多数种族的利益而牺牲少数种族的利益。”[14]集选区制有助于维护各种族和谐共处,并形成统一国家意识,李光耀对此制度赞誉有加:新加坡选举制度是具有实质代表性的,并未引起重大的民族冲突。少数种族也意识到这是实现他们政治参与的重要途径。第二,也是本文最为关注的,作为一种特殊的混合选举制,集选区制是人民行动党不断胜出、新加坡一党独大体制形成的重要制度原因。

新加坡的个案证实,选举制度的机制原理(选举制度对政党体制的影响)极其明显,那么,集选区制是通过何种具体机制来影响政党制度呢?从本文对集选区制的分析看,包括选举不成比例性的加大、选区的重新划分(某种程度的不公正性)、有利于大党的自动当选机制等,我们分别加以审视。

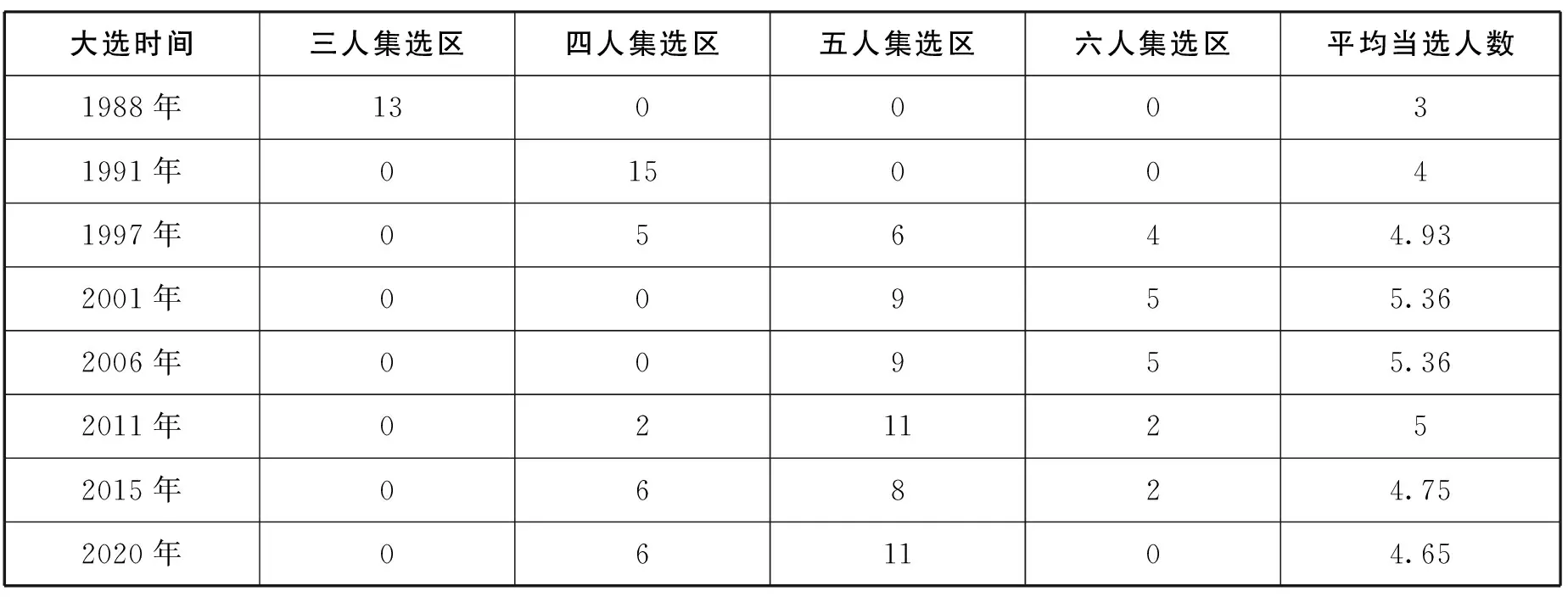

首先,集选区制提高了选举门槛,人民行动党因缺乏竞争对手而在部分集选区自动当选。选举门槛(electoral threshold)是选举制度中的一个非常重要的因素,它意味着只有达到一定的标准才可提出候选人。就集选区而言,一个集选区产生4-6名议员,远非一个单选区可以比拟。表5说明集选区在八次大选中平均当选的议员数,换言之,集选区数越多,集选区产生的议员越多。

表5 集选区的构成情况及平均当选人数(1988-2020)

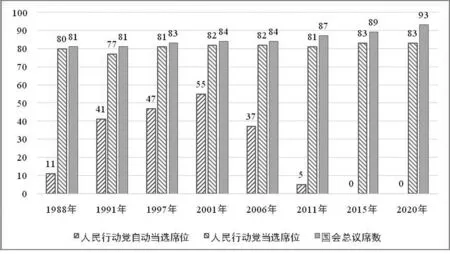

相比于单选区,集选区对参选政党的候选人提出了种族与数量的双重要求,同一政党要提名符合民族要求的4-6名候选人共同参选。人才济济、财力资源雄厚的人民行动党可以顺利提出符合要求的党派候选人;但对人才资源严重匮乏的反对党而言,组成竞选小组的候选人在“数量”和“质量”上分别面临着“人丁单薄”和“精英匮乏”的困境,无形中提高了它们参与集选区竞选的门槛。所以,集选区产生的议员数量越多,对反对党的约束就越大,结果就是反对党因无法足额提出符合要求的候选人,不得不主动放弃一些集选区,“1991年大选前,集选区从12个增至15个,每一集选区的候选人从3人一组增加到4人一组……让反对党放弃了10个集选区的竞选。”[15]反对党直接放弃集选区提名的做法,让人民行动党推出的候选人无须经过选民投票而自动当选,将集选区议席收入囊中。从1991年到2001年,人民行动党自动当选的议席数都超过国会总议席的半数以上(参见图1),毫无悬念地蝉联执政。

此外,集选区要求以团队的形式竞选,一些资历浅薄、经验不足的候选人在资深议员或部长的庇护下轻松进入国会,这造成了集选区“搭便车”现象。人民行动党的年轻力量得到历练,党内人才和精英资源不断壮大,从而促进了人民行动党在集选区推出更优秀的候选人参选。

图1 1988-2020年人民行动党(自动)当选席位占总议席比

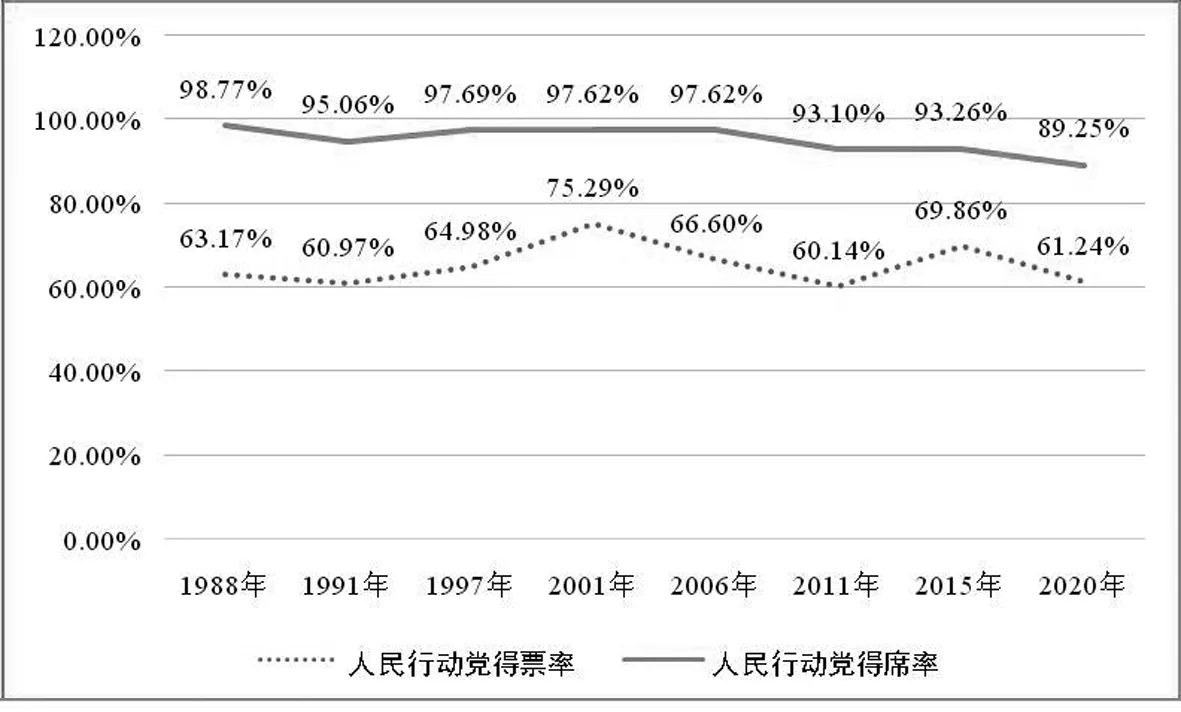

第二,集选区制导致选举比例性偏差更高,让大党获得更多议席。所有选举制度都有利于大党,迪韦尔热首先提出了选举的“机制因素”:政党将选票转换成议会席位时,会使大党超额代表(over-representation),使小党不足额代表(under- representation),也即某个政党的得票率达到一定比率后,它的议席率就会远远高于它的得票率;相反,如果某个政党的得票率达不到一定比率,那么它的议席率又将会远远低于它的得票率。就比例性偏差而言,“在比例代表制下,选举结果的非比例性程度要大大低于相对多数制和过半数制,只有总统制民主国家例外,”[16]而集选区制下的比例性偏差远远高于多数制。比如,在1991年大选中,反对党得到了39%的选票,只有4人当选;人民行动党得到了61%的选票,却有77人当选[17]。在2011年大选中,人民行动党以60.14%的历史最低得票率,获得了93.1%的国会议席;工人党得票率为46.60%,仅获得了6.9%的国会议席。从1988年到2020年的八次大选中,人民行动党平均得票率是65.36%,国会平均得席率高达95.29%,两者相差近30个百分点(图2)。

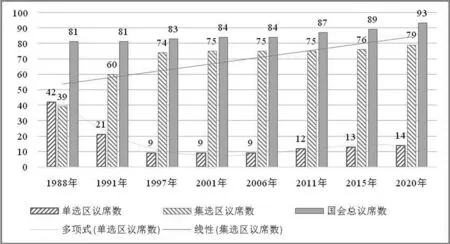

从1988年开始,集选区数稳定增加,集选区所占国会议席的比例也稳步提升,自1997年以来,集选区所占议席约占国会总议席的90%;而与之相关,单选区数由1988年的42个剧减至2001年的9个,所占国会议席数也逐步下降,只有不到10%(图3)。从集选区产生的国会议席数不断增加、从单选区所产生的国会议席数逐步减少,这种选举制度的调整自然更加有利于大党(即人民行动党)而不利于小党(各反对党)。

再加之集选区制采取相对多数计票原则,这进一步扩大了“赢者通吃”的政治效应,巩固了人民行动党的一党独大地位。换言之,集选区制下赢者全得的规则,进一步加剧了严重的选举不成比例性。一定程度讲,新加坡的反对党只能是 “永远的”反对党!

第三,不断重新划分选区,让人民行动党可以策略性地拆分反对党“票仓”,加大本党“票仓”,从而赢得更多席位。选区划分对选举结果一般影响重大,议会选举一般按照人口比例进行选区划分,这被称为“选举地理学”。为了党派利益而不规则地划分选区的行为,人为操纵选区不公正划分的行为,被称为 “截利蝾螈”(Gerrymander)现象。集聚对手的选票、分散对手的选票、区别对待现任者和对复数选区的选择性使用都是选举不公平划分选区的技术[18]。在新加坡,人民行动党利用执政党的身份,通过控制和操纵选举委员会干预选区划分,分解反对党票源和选举支持。如果反对党在某一个选区得到选民很高的支持率,能够击败人民行动党在该选区的候选人而取得胜利,选举委员会就会根据有利于人民行动党竞选的条件,将这个选区合并到人民行动党占绝对优势的选区,或者将这个选区分割成不同的单选区,最终达到分散反对党票源,稀释其支持率的效果[19]。有的选区无论是地理上还是在社区管理上都不适宜成为一个选区,而只是为了有利于分割反对党的选票才划到一起的,工人党秘书长刘程强指出:“如果行动党真的尊重选民的需要和议员,他们为何在每次大选来临之前,根据上届大选的结果重新划分选区?我们为何不问问加基武吉的选民,他们25年来没有搬家,但却被‘踢来踢去’,先后被并入友诺士、马林百列和阿裕尼选区。”[20]这段话充分证实了重新划分选区的影响。在1997年大选中,在静山集选区参选的工人党候选人邓亮洪、惹耶勒南、陈民生等五人团队获得了45.18%的选票,略逊于人民行动党54.82%的得票率,总选票数仅相差9421张。当到2001年大选时,人民行动党利用选举委员会“取消”了静山集选区,将大部分范围并入宏茂桥集选区,剩下部分划入另外两个集选区。静山集选区的消失,使得工人党自1997年以来在此区的苦心努力付诸东流。新加坡人民党秘书长詹时中曾用比喻批评人民行动党利用选区划分打击反对党,称同人民行动党竞选,就像踢一场没有固定球门的足球。这不但削弱了反对党的支持力量,更使得反对党在大选中找不到努力的方向而无所适从。

图2 1988-2020年新加坡大选人民行动党得票率与得席率比较

图3 1988-2020年新加坡大选单集选区议席数与国会总议席数比较

但另一方面,从2011年大选起,新加坡有计划地缩小集选区的规模,并增加单选区的个数。单选区数从2001年的9个递增至2020年的14个,客观上降低了反对党的竞选门槛,使其在更多的选区参与竞选。如表5所示,从2006年大选至今,集选区的平均规模已从5.36个席位,减少至4.65个席位。某种趋于良性竞争的变化意味着,反对党在集选区凑齐合格候选人的“可能”在增加,另外,单选区数的增加也为反对党提供了更多的竞选机会。我们该如何看待这一现象?有学者认为“是新加坡对民主政治的向往和宽容的政治文化所带来的影响”[21],但本文认为,更可能的解释在于,增加反对派的发声渠道以更有利于人民行动党执政,实际上,反对党对此也有基本的认知,比如,工人党在2011年大选中首次赢得一个集选区,并于2012年、2013年补选中分别增加了一个席位,但该党秘书长刘程强却说:“工人党虽然增添一个议席,但它还是一个小党,只有七个议席,与在国会上有80个议员的行动党相比,简直是‘小巫见大巫’。工人党因此没有足够的资源,针对政府政策提出替代方案……我们并不想推翻政府,只是要有一个声音为我们说话。”[22]可见,“有一个发声的渠道”是反对党的基本认知,也是人民行动党缩小集选区、增加单选区的基本考虑。

李光耀在其回忆录中曾讲道:“我和同僚们建立的政治体制能否多维持一代人,在变化不大的情况下继续运作?我有所怀疑。”[23]他的“怀疑”有些多虑了③,从李光耀1990年辞呈总理到现在已超过三十年,而新加坡的政治体制运转良好,在其中,选举制度的机制因素(mechanical)成效显著,重新划分选区、调整选区规模和议席规模等,提高了选举门槛,加剧了选举非比例性偏差,进一步巩固了一党独大体制。因而,作为一种不完全竞争的选举制度,作为执政党人民行动党用来阻止反对党崛起的重要制度安排,集选区制在有助于消弭民族冲突和宗教矛盾问题的同时,进一步巩固了人民行动党在国家政治生活中的核心和支配地位,挤压了反对党的竞选空间。

注释:

①1963年9月16日,马来亚、新加坡和沙捞越等地同时宣布马来西亚成立,新加坡成为马来西亚的一个特别州。1965年8月9日,马来亚联盟中的温和派代表拉赫曼亲王宣布新加坡从马来西亚联邦中分离出去,并表示继续与李光耀政府合作。同一天,李光耀也发表了一项宣言,他在最后说:“我,李光耀,新加坡中立,于此代表新加坡政府和人民宣布并声明:从今天,本年8月的第9日起,新加坡将永远是一个建立在自由与正义的基础上的民主、独立的主权国家,并在一个更公正、更平等的社会里,永恒地谋求人民的安宁和幸福。”自此,新加坡脱离马来西亚成为完全独立的国家。

②在学术界,学者对于把一党独大制归入一党制还是多党制并无定说,在这个问题上至少表达了三种不同观点。

③李光耀并没有将希望完全寄托在体制上,他还进一步指出:“行动党能否继续主导新加坡的政坛,打着民主旗号的反对党将来会形成多大的挑战,这将取决于行动党领袖今后如何对教育程度更高的人们不断改变的需求和意愿做出反应,以及如何在影响民生的决策过程中满足他们想有更大参与权的欲望。”