基于河道构型的分方位地震资料砂岩储层识别差异分析

——以杭锦旗盒3段为例

2022-08-05秦雪霏金东民蒋红志

秦雪霏,金东民,蒋红志

(1.中国石化上海海洋油气分公司油气勘探管理部,上海 200120;2.中国石化华北油气分公司油气勘探管理部,河南郑州 450006;3.中国石化华北油气分公司勘探开发研究院,河南郑州 450006)

宽方位或全方位地震采集可提高对储层的方位照明度,相比窄方位地震采集能够获得更加完整且均匀的地震波场,目前该技术已得到广泛应用。其中,以五维规则化及炮检距向量片技术(OVT)为核心的宽方位地震数据处理技术系列也得到了长足的发展,叠前方位信息的有效成像,在储层HTI各向异性分析研究方面具有优势。

由于断层及裂缝是最典型的HTI各向异性介质,地震纵横波速度的各向异性强度及方位特性与之密切相关[1],因此当前宽方位地震资料在各向异性方面的应用主要体现在断层识别、裂缝检测等领域。近年来所形成的成果对多种以裂缝为主控因素的油气藏的勘探开发起到了积极作用,如陈志刚等[2]、王建花等[3]分别利用各向异性强度及杨氏模量反演等方法识别古潜山裂缝带分布;林煜等[4]基于OVT域资料并结合叠前各向异性分析等手段落实碳酸盐岩小尺度缝洞单元;于晓东等[5]、陈楠等[6]分别利用方位AVO(AVAZ)、方位各向异性反演技术开展火山岩裂缝型储层及页岩层裂缝发育区的刻画。

对于非裂缝主控的砂岩岩性油气藏来说,如何应用宽方位地震资料提高储层及流体识别精度,同样引起了学者的注意。印兴耀等[7]提出了基于OVT数据域的五维地震解释技术,证实了方位各向异性可提高岩性解释和流体识别效果,进而通过构建各向异性流体因子来获取储层流体特征[8];白辰阳等[9]利用方位AVO开展含油气性检测研究等。前述成果中展示了不同方位角下地震道集及叠加资料之间的变化[7-9],但如何准确认识这些变化,进而依据储层特征有针对性地进行扇区划分并优选方位地震资料以提高储层刻画精度等方面的研究却鲜有涉及。其原因一方面在于岩性(尤其是砂岩)油气藏横向各向异性的研究精度受限于井距及井网密度,方位地震资料之间的微弱差异难以得到深入论证;另一方面在于开展相关研究,对岩性空间组合结构要求较高。相比裂缝发育地区纵横波速度及振幅的差异程度,岩性油气藏在分方位地震资料上所体现的差异较小,尤其是对于表现为复合反射特征的空间叠置储集体而言,厚度和岩性、物性横向变化以及砂岩储层与上下邻近地层组合关系的变化所造成的反射特征差异都将影响对分方位地震资料储层识别准确度的分析。除此之外,开展该研究,对实钻井资料的选择也有着极高的要求,直井单点信息难以佐证地震资料横向上的变化,而水平井则需要钻遇特定地质特征,才能使论据更加充分,否则难以排除储层厚度横向变化这一潜在的影响因素。总之,利用分方位地震资料开展储层及流体识别,如何评价不同方位资料对砂岩储层识别准确度这一问题制约了各方面的研究。

针对上述问题,优选地球物理特征独立清晰且沉积相对稳定的砂岩储层发育区,对宽方位地震资料进行均匀扇区划分。在对不同扇区资料采用相同技术流程参数分别进行偏移处理的基础上,结合不同井型实钻河道构型情况,分析对比平行及垂直主河道走向的分方位资料储层预测准确度,从而明确不同方位资料对砂岩储层的刻画能力。

1 地质特征及分方位地震响应

1.1 地震地质背景

杭锦旗地区位于鄂尔多斯盆地北缘,横跨伊盟隆起与伊陕斜坡两个二级构造单元。为确保分方位地震资料在砂岩储层识别差异对比研究中,避免由于复杂构造或断裂在分方位地震资料成像中的不同,因而造成对储层刻画的影响,以伊陕斜坡南部十里加汗稳定单斜构造区为主要目标开展研究。该地区断裂发育程度低,整体为稳定的西倾单斜构造,为典型岩性油气藏。

在层系选择方面,杭锦旗十里加汗地区下石盒子组主要为由北向南走向的辫状河沉积,复合心滩为主要储集体。下石盒子组早期沉积物源供给充足,盒1段辫状河道复合砂体规模相对较大,在地震剖面上表现为区域稳定的连续强反射特征。然而,由于古地貌平缓,盒1期河道频繁分叉合并,造成了复合砂体内部的强烈非均质性[10-12],沉积微相在空间上频繁变化,使得分方位地震资料中反射特征差异形成的主导因素难以准确判定。相比之下,尽管盒3段整体物源供给不足,河道规模较小,但在十里加汗河道相对发育地区,盒3段相对低阻抗砂岩储层与下伏盒2段整体河漫滩[10]相对高阻抗泥岩沉积组合成典型的泥包砂特征,储层非均质性相对较弱,波组响应主控因素独立且清晰,具备利用分方位地震资料开展储层识别差异性分析的有利条件。

在地震条件方面,杭锦旗十里加汗三维地震采用宽方位采集,横纵比为0.89,接近全方位。工区河道均为近南北走向,地震主测线布设方向为垂直河道走向的正东西向。研究区范围小,地表的表层结构均匀,稳定的采集条件避免了由于原始炮集在不同方位信号接收差异所导致的不确定性。在资料处理方面,采用五维数据规则化处理,并以正东方向为0°按照30°逆时针方向进行扇区划分,进而将每组对方位角(如0°~30°与180°~210°)的资料划分为一组,按照相同的处理参数进行分方位叠前时间偏移处理。由于采集、处理与本文研究相关度较低,其中所涉及技术参数与方法流程本文不再详述。

1.2 分方位地震资料响应对比

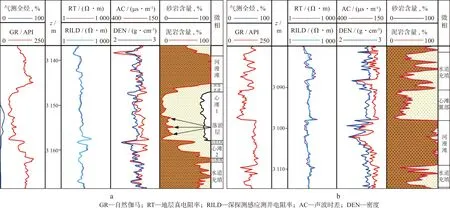

盒3段为典型泥包砂特征,砂岩储层相对低阻抗,波谷振幅强度与砂岩储层厚度具有良好相关性,因此采用沿层振幅切片可以较好反映砂岩储层空间展布,以此为主要依据,以盒3段为主要目的层实施A井导眼段+水平段以及B井开展分方位地震资料响应的对比研究。从实钻情况看,A井导眼于盒3段钻遇一套厚度约10m砂岩储层(图1a),岩性物性条件较好,揭示该井钻遇了单期心滩1的主体部位;直井B井位于河道4中心部位,盒3段钻遇8m左右粉砂岩(图1b),推测钻遇岩性物性条件相对较差的心滩翼部。对比图2(沿A水平井轨迹剖面)和图3(相同色标)中的全方位和0°~30°振幅切片可以看出,储层识别结果与A井导眼段及B井之间存在一定矛盾,即A水平段与B井处地震响应差异较大,在实践中通常将其归结为储层预测成果的不准确。

图1 A井导眼(a)和B井(b)盒3段测井曲线

前人研究[7-9]已揭示不同方位资料反射结构具有一定差异,杭锦旗地区盒3段辫状河道在分方位资料中也表现出不同的响应特征。在相同处理流程和参数条件下,0°~30°偏移叠加剖面与其它方位角资料在1700~1720ms处,反射波横向对比关系具有明显差异(图2蓝色箭头处)。A井导眼段实钻心滩主体,在全方位及分方位地震剖面上表现较为一致(图2a 红色箭头处)。由于直井资料的单点局限性,因而无法通过纵向反射结构对比进行储层识别差异分析,对比水平井与地震横向特征变化相对有效。

图2 盒3段辫状河道全方位及部分分方位地震响应a 全方位偏移叠加剖面;b 0°~30°偏移叠加剖面;c 60°~90°偏移叠加剖面;d 90°~120°偏移叠加剖面

需要说明的是,对于小范围砂体发育地区,盒3段砂体为局部有效的相对等时面[13-14]。为确保所获成果能够真实反映方位信息间的差异,不同方位地震资料沿层振幅切片所采用的地震解释层位及切片位置等各项参数均保持一致,尽可能将分析过程中的人为因素的影响限制在最小范围内。此外,为尽可能突出方位资料在储层识别中的特征差异,重点针对全方位、平行河道走向的近南北方位及垂直河道走向的近东西方位资料进行对比说明。

在相同色标显示及值域设定条件下,对盒3段砂体分别利用全方位及部分分方位地震资料开展振幅切片对比(图3)。河道3、河道4(图3a标识)中,部分砂体厚度较大,在全方位及分方位资料上均可体现(可视同为相对均匀介质)。然而对于砂体厚度较薄的次级河道而言,由于相对敏感的优势方位信息在全方位叠加资料中占比较低,从而造成全方位叠加资料对次级河道刻画效果较差。对于河道1、河道2和河道5(图3a标识),其北部上游方向由于河道频繁合并分叉表现出强烈的非均质性,相比全方位以及近东西方位资料,近南北方位资料对这几条河道的刻画能力有着明显的改善。

图3 盒3段辫状河道全方位及部分分方位地震资料沿层振幅切片a 全方位资料切片; b 0°~30°资料切片; c 60°~90°资料切片; d 90°~120°资料切片

2 分方位地震资料储层识别差异分析

直井单点信息难以对不同方位地震资料河道刻画效果进行佐证,图3中直井C,D,E井点于各切片之间差异较小,尽管其所属河道的横向连续性在不同资料上有着明显的不同。通过导眼段+水平段测井资料联合构建沉积微相二维剖面结构,进而作为分方位地震资料河道识别有效性分析的依据相对有效,但是水平段所钻遇储层厚度在空间上无法准确落实。沉积条件、资料条件以及分方位地震一致性等多个方面,共同影响着成果描述的可靠性。因此选择钻遇特定地质特征并能够在地震资料中有所响应的水平井,是分析分方位地震资料储层识别差异的关键所在。

2.1 辫状河道的横向构型分析

针对辫状河道沉积,前人通过野外露头测量、现代辫状河沉积解剖、密集井网区井间对比等多种方法,开展了一系列关于河道构型方面的研究[15-17]。相比盒1段多种心滩空间分布方式[18],盒3段受物源供给影响,单期心滩横向上多为孤立型平行分布,心滩间多为细砂-泥岩水道充填沉积。在辫状河道构型定级方面,前人已有清晰的划分方案,MIALL[19-20]根据盆地内沉积体的层次性提出了辫状河道砂体的5级划分方案;吴胜和等[21]采用倒序方案对沉积体构型进行分级。本文主要采用吴胜和等[21]的方案对杭锦旗盒3段A井水平段所钻遇的辫状河道开展横向构型定级。

结合杭锦旗十里加汗致密砂岩储层分类及识别标准[22-23],Ⅰ类储层为光滑箱型(含砾)粗砂岩,孔隙度>10%,自然伽马<60API;Ⅱ类储层为齿化箱型或钟型中-粗砂岩,孔隙度为7%~10%,自然伽马<70API。A井导眼段于盒3段钻遇单期心滩1主体(六级构型单元),中下部落淤沉积相对发育,判断钻遇心滩头部,为Ⅰ类储层(图1a)。

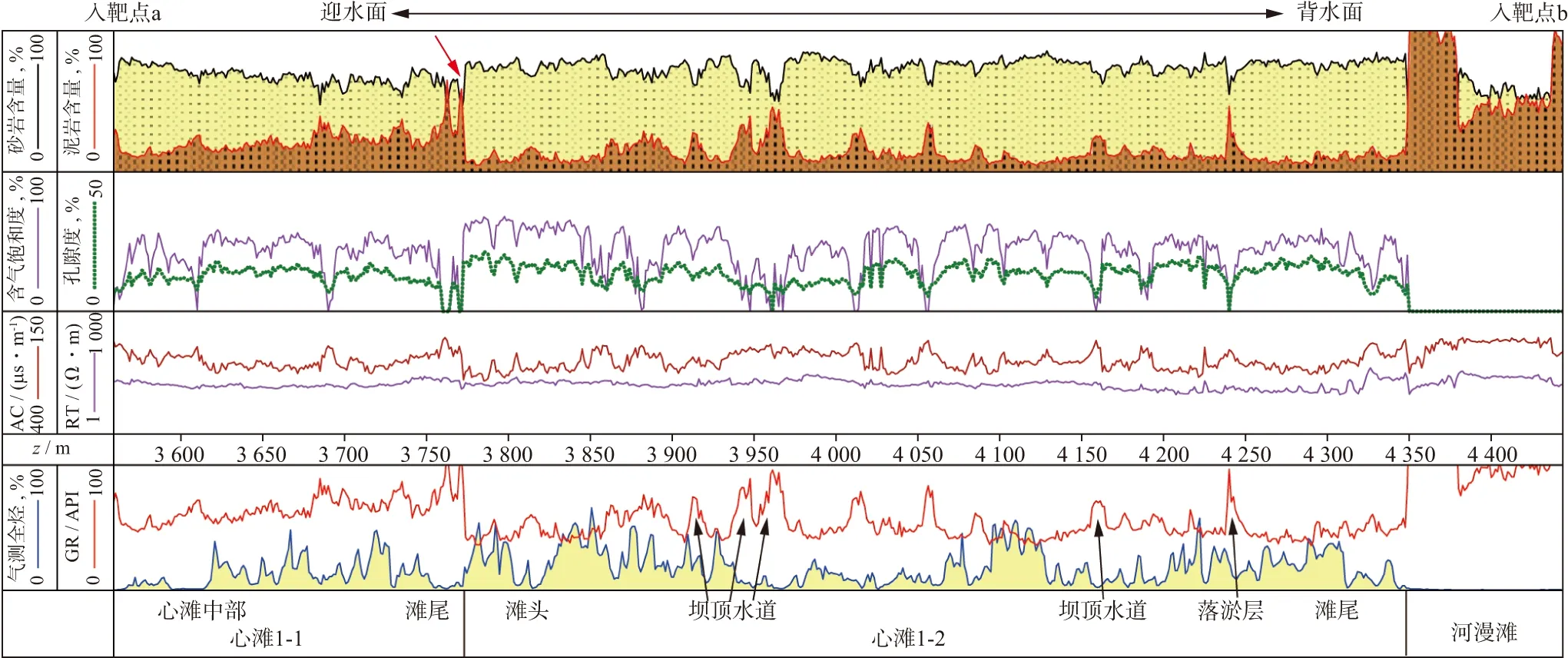

A井水平段钻遇2个六级心滩,其中心滩1-1在水平段未揭示出其全部结构,自迎水面至背水面方向,自然伽马相对抬升,认为其归属于A井导眼所钻遇心滩1的中后部位,长度约200m(图4左部解释所示)。心滩1-2与心滩1-1平行分布,长度约570m。根据下石盒子组盒3段心滩长宽比(1.7~1.9)[10]以及现代砂质辫状河露头实测宽厚比(30~35)[16]推算,该心滩厚度同样在10m左右,与A井导眼段钻遇心滩规模相近。但是,心滩1-2除了局部存在坝顶水道及落淤层等相对高自然伽马的七级构型单元沉积体之外,滩头至滩尾自然伽马、声波时差均稳定分布,并未表现出整体抬升或下降趋势(例如心滩1-1)。作为相邻且平行沉积体,心滩1-1滩尾与心滩1-2滩头在水平段3770m(图4红色箭头处)形成突变式接触关系,而并非常规的滩尾至细砂-泥岩水道充填至滩头的两种微相平行共生特征。此外,心滩1-2滩尾落淤层[15]发育密度低,并且4390m处与河漫滩泥岩同样为突变式接触,说明心滩1-2处于相对水动力作用更强的古地理位置,尽管厚度未必明显加大。这一特点为分方位资料储层刻画差异性分析提供了有力依据。

图4 A井水平段测井及七级河道构型划分

2.2 分方位资料在储层识别中的差异性

结合水平井构型解释结果,对比全方位与分方位资料地震剖面(图2),A井水平段实钻心滩1-1+心滩1-2厚度偏薄,各类地震资料之间反射特征差异较小,从剖面上难以通过反射波来明确心滩1-2所具备的优势沉积条件。

在相同切片参数及显示参数下,对比不同方位的沿层振幅切片,平行河道1走向的90°~120°方位地震切片与心滩1-1+心滩1-2之间的空间配置关系更加一致,特别是在水平段3770m之后,由于心滩1-2物性条件的改善导致瞬时振幅加大,揭示了近北西走向的河道1与北东走向的河道4在心滩1-2处交汇沉积。双向河道汇聚导致的局部水动力作用加大,可作为心滩1-2自然伽马整体稳定且低值,岩性物性条件相对较好的地质解释。尽管A井在水平段4350~4450m(图4)的实钻情况与90°~120°方位资料切片结果有一定差异,但对于整个水平段而言,90°~120°分方位资料对于北西—南东走向河道储层识别效果仍然是最好的。

对比B井所钻遇情况(图1b),平行河道4走向的60°~90°方位资料(图3c)相对清晰地显示了B井处于两个单期心滩的过渡带,并且与A井导眼实钻及瞬时振幅关系更加合理,90°~120°方位资料(图3d)次之,全方位资料及垂直河道走向的0°~30°方位资料(图3a,图3b)最差,宽方位资料丰富的方位特性得到体现。据此可以推断60°~90°资料对北东走向的次级河道6的响应能力优于其它也是相对合理的。

3 结论

1) 分方位地震资料对储层识别差异性分析,受沉积、井资料、井网井距及地震资料等多种因素限制,直井单点信息难以作为分方位资料储层识别差异分析的有力依据,钻遇特定地质特征的水平井对于开展河道的空间解释和储层横向各向异性研究十分关键和有效。

2) 通过对辫状河道的横向构型分析及对比,证实了平行河道走向的分方位地震资料在河道连续性以及心滩长度刻画方面具有明显优势。受研究区水平井资料限制,垂直河道走向的分方位地震资料在心滩宽度刻画有效性方面难以论证,可作为下步研究方向。

3) 宽方位地震资料除在断裂识别方面得到有效应用外,在依托分方位资料提高储层识别和解释准确度方面同样具有广阔前景。其中,以河道走向为轴的正交方位扇区划分进而开展储层刻画,其对比效果最为明显,对于五维地震技术在井位精细部署中的应用具有重要意义。