大地电磁数据揭示的1303年洪洞8级地震区精细结构

2022-08-04赵凌强王庆良孙翔宇

赵凌强 詹 艳 王庆良 孙翔宇 韩 静 操 聪 张 松 蔡 妍

1)中国地震局地质研究所,地震动力学国家重点实验室,北京 100029

2)中国地震局地质研究所,山西太原大陆裂谷动力学国家野外科学研究站,北京 100029

3)中国地震局第二监测中心,西安 710054

4)中国地震局地球物理研究所,北京 100083

0 引言

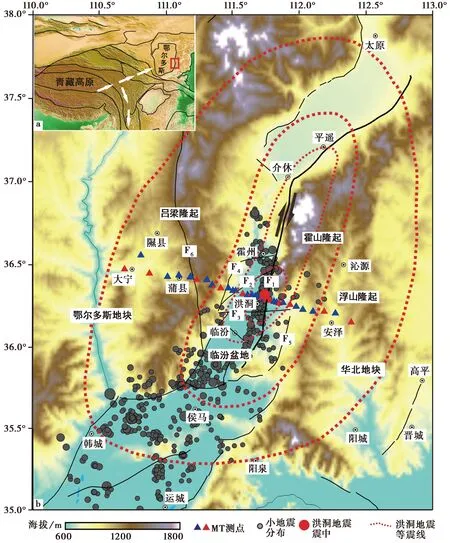

图1 a 区域构造简图;b 研究区断裂和大地电磁实测点位图Fig.1 The tectonic outline map(a),the faults and magnetotelluric measurement sites of the study area(b).F1 霍山山前断裂;F2 万安断裂;F3 苏堡-魏村断裂;F4 贾村断裂;F5 浮山山前断裂;F6 离石断裂。1303年洪洞8级地震等震线分布图修改自高孟潭等(2004)和Xu等(2018)

公元1303年秋初,在山西洪洞县东北侧一带发生了一次影响极为巨大的大型地震,即中国历史上著名的1303年洪洞8级地震,这次地震也是地震地质学家们首次通过研究历史资料记载确定的8级大地震。该次地震的震级较大,等震线呈NNE向分布(图1),极震区主要位于人口稠密的汾渭断陷带中,在当时造成了极大的经济财产损失和人员伤亡,也留下了很多历史资料。从20世纪80年代起,以国家地震局“鄂尔多斯周缘活动断裂系”课题组(1988)为主的研究者对该次地震和鄂尔多斯地块周缘地带的构造环境进行过一次密集研究,当时的研究认为汾渭断陷盆地北侧的临汾盆地内的NNE向赤峪断裂可能为1303年洪洞8级地震的发震构造。此后,徐锡伟等(1990)在洪洞县东北侧的霍山山前断裂所在位置发现了1303年洪洞8级地震地表破裂的新证据,指出该地表破裂带沿霍山山前断裂展布,破裂的活动方式以右旋走滑为主,故推测霍山山前断裂可能为1303年洪洞8级地震的发震断裂,这与孟宪梁等(1985)认为的临汾盆地东侧的霍山山前断裂为1303年洪洞8级地震的发震构造的观点相似。在进入21世纪后的2003年,在1303年洪洞8级地震发生700周年前后,相关学者对1303年洪洞8级地震的研究又掀起了一个高潮,并开始在《地震学报》和《山西地震》等期刊发表了多篇关于该地震的最新研究成果。谢新生等(2004)通过野外调查厘定了灵石隆起附近的太谷断裂,并发现太谷断裂可能与其南侧的霍山山前断裂相互连接,共同组成了汾渭断陷和山西断陷带中一条近SN向分布的大型断裂带,这2条断裂均存在1303年洪洞8级地震产生的地表破裂带。江娃利等(2004)将徐锡伟等(1990)早期在霍山山前断裂的研究和前述谢新生等(2004)对太古断裂的研究相结合,推断1303年洪洞8级地震的地表破裂带可能为SN向多段分布,主要包括太古断裂、绵山西侧断裂和霍山山前断裂,地震地表破裂带整体呈现出右旋走滑的特征。徐岳仁(2012)利用野外地震地质调查、遥感综合解译和多探槽古地震分析等研究方法推测霍山山前断裂带是霍山山脉的主控边界断层,且新生代以来的活动强烈。此后,Xu等(2018)又对霍山山前断裂带进行了系统的总结研究,确定该断裂晚第四纪的活动方式主要以倾向滑动为主,并通过探槽古地震研究揭示晚更新世晚期以来该断裂上的4次大型古地震事件,结果表明霍山山前断裂带是鄂尔多斯周缘一条持续活动的强烈地震带。

以上结果表明,随着研究的深入,多数学者(徐锡伟等,1990;江娃利等,2004;谢新生等,2004;徐岳仁,2012;Xuetal.,2018)将该次地震的发震断裂锁定为霍山山前断裂,然而目前的研究方法均主要为地震地质调查和探槽开挖等地质学方法。李自红等(2014)通过深反射地震方法获取了临汾盆地南段的精细结构,结果显示临汾盆地为拉张作用下的纯剪切盆地模式,但剖面没有穿过临汾盆地北段的1303年洪洞地震区,没有揭示出霍山山前断裂的精细结构。目前除地震地质调查研究外,还迫切需要对1303年洪洞8级地震区的精细结构和孕震环境以及霍山山前断裂的深部结构等进行详细的地球物理探测。詹艳等(2008,2013)、Zhao等(2012)、赵凌强等(2015,2018,2019,2020)、Sun等(2019,2020)和孙翔宇等(2020)在中国大陆青藏高原周缘多个地震区、翁爱华等(2018)在郯庐地震带等地完成了多条宽频带密集测点的大地电磁剖面探测,所得结果证明利用大地电磁探测技术可以进行中强地震区的地震构造探测,并开展针对大型断裂带深部延展状态的研究。因此,我们于2017年和2019年依托“中国综合地球物理场观测——鄂尔多斯地块周缘地区项目”和“国家重点研发计划项目——鄂尔多斯活动地块边界带地震动力学模型与强震危险性研究”以及“山西太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站开放基金”项目,完成了1条跨过1303年洪洞8级地震区的宽频带密集测点的NWW向大地电磁剖面(图1)。本文将利用在该条剖面上采集到的大地电磁数据进行阻抗张量分解和三维反演计算,以揭示1303年洪洞8级地震区的精细结构和孕震环境,所得结果除了可为针对此次地震的发震断裂、震中位置、震源深度和孕震环境等研究提供深部资料外,还能进一步应用于鄂尔多斯周缘构造带的变形特征和变形机制、未来强震危险性评价等研究中,为研究区的工程建设、防震减灾工作以及地震中长期预报提供深部构造方面的依据。

1 野外观测与资料处理

1.1 大地电磁剖面和数据采集

1303年洪洞8级地震区位于临汾盆地北部,临汾盆地所处的汾渭断陷带是山西和陕西两省的人口密集区,该地区工业化水平较高,电磁干扰极为强烈。研究区内除分布有多处煤矿、热电厂之外,大地电磁剖面还穿过了多条高速公路、电气化铁路和高铁,这些设施产生的电磁干扰为本次数据采集工作带来了较大困难。此次野外数据采集先于2017年3—4月间采用型号为MTU-5A的仪器进行了数据采集,每个测点的记录时间一般为40h。为了获得更高质量的大地电磁数据,我们又于2019年11月在研究区进行了加密测量,在此次野外工作中全部测点的记录时间超过40h,部分干扰较大测点的记录时间超过72h。在洪洞地震区进行数据采集的同时,还在湖北潜江和内蒙古鄂托克旗布置了远参考站进行同步观测,以便进行远参考处理(Egbertetal.,1986;Chaveetal.,1987)。最终完成了一条西起大宁县、东至安泽县、跨过1303年洪洞8级地震区的长约160km的宽频带密集测点大地电磁剖面。剖面穿过的主要断裂有霍山山前断裂(F1)、万安断裂(F2)、苏堡-魏村断裂(F3)、贾村断裂(F4)、浮山山前断裂(F5)和离石断裂(F6),沿线跨过吕梁隆起、临汾盆地、霍山隆起、浮山隆起等次级地块(邓起东等,2003),沿剖面共获得34个测点的数据。

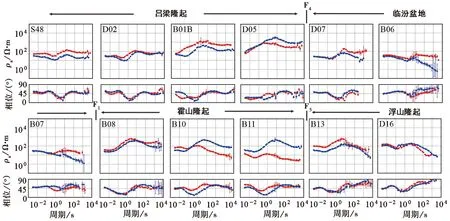

图2 研究区典型测点的视电阻率相位曲线图Fig.2 Apparent resistivity and impedance phase curves of typical measuring points along profile.

1.2 视电阻率曲线特征

图2 给出了在吕梁隆起、临汾盆地、霍山隆起和浮山隆起4个次级地块内挑选的12个典型测点(图1 中的红色三角形)的视电阻率和阻抗相位曲线的形态和数值。如图所示,吕梁隆起内S48、D02、B01B和D05测点的视电阻率曲线形态呈现先上扬、后降低的趋势,表明该地区的中浅部可能以高阻特征为主、在深处存在低阻趋势的特征。临汾盆地内D07、B06和B07测点的视电阻率曲线形态整体表现为下降趋势,且电阻率曲线的数值整体较低,反映了临汾盆地内呈低阻的结构特征。霍山隆起内B08、B10和B11测点的视电阻率曲线形态较为统一,均表现出低—高—低3层结构,表明霍山隆起主要以高阻体为主、在深部存在低阻的趋势。值得注意的是,相邻的B07与B08测点的视电阻率曲线形态差异较大,这2个测点的实际距离仅约2km,表明2个测点之间存在明显的电性间断面,此处正好处于多位学者厘定的1303年洪洞8级地震区(徐锡伟等,1990;江娃利等,2004;谢新生等,2004;徐岳仁,2012;Xuetal.,2018),也是霍山山前断裂可能穿过的区域,表明该断裂可能是该地区划分地块的大型边界断裂。浮山隆起内B13和D16测点的视电阻率曲线形态在低频部分均呈现出急剧降低的趋势,反映该地区深部存在明显的低阻结构。

1.3 数据处理和定性分析

在进行反演计算前,对大地电磁数据进行相位张量(Caldwelletal.,2004;蔡军涛等,2010)分解可分析构造维性特征,其中分解获得的相位张量二维偏离度|β|可用于分析区域电性维性特征(Caldwelletal.,2004;Bibbyetal.,2005),相位张量分解获得的相位旋转不变量(Caldwelletal.,2004;Bibbyetal.,2005;Heiseetal.,2008)可用于分析地下电性特征随频率变化的趋势。

图3 a 沿剖面不同频率的二维偏离度|β|值;b 相位不变量Fig.3 The |β| phase tensor ellipse (a) and phase-tensor (b) of different periods along profile.

2 大地电磁数据三维反演计算

虽然在1.3节中通过分析二维偏离度|β|值的分布和相位张量电性的走向发现研究区沿剖面的介质整体上二维性较好,可采用二维反演,但二维反演结果对真实模型终归是一个比较粗略的近似部分。此外,研究区部分区段也存在着明显的三维性和复杂的构造走向,使用二维反演方法可能具有一定的局限性。三维模型对真实模型介质的逼近更加准确,本次反演计算将对剖面采用目前主流的NLCG(Rodietal.,2001)方法进行三维反演计算,并采用不同的输入参数,以对比不同参数所获得的三维结果的差异,并选择合适的解释结果。

开展三维反演时,在MTP软件(陈小斌等,2004)和topeak软件(刘钟尹等,2017)中进行数据准备,使用ModEM(Egbertetal.,2012)程序进行反演计算。如图2 中典型测点的视电阻率、阻抗相位曲线形态和数值所示,研究区多数测点的电阻率值集中在100Ω·m附近,故在设定初始模型时选用100Ω·m的均匀半空间模型。在初始模型水平方向上的中心区域设立24×77个大小为2.0km×2.0km的中心网格。此外,在水平向中心网格的4个方向上再以1.5为比例因子增加10个扩展网格,垂直网格的设计选用与赵凌强等(2020)前期工作相似的方式,最后建立的初始网格的规模为44(X)×97(Y)×75(Z)。

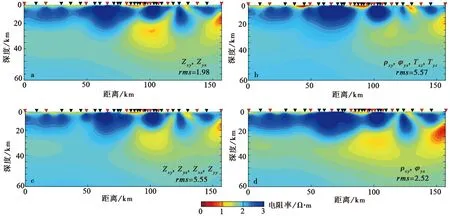

三维反演选择多种数据作为输入数据(a,副对角阻抗张量(Zxy、Zyx);b,视电阻率相位和倾子(ρ、φ、Txy、Tyx);c,全张量参数(Zxy、Zyx、Zxx、Zyy);d,视电阻率相位(ρ、φ))进行反演计算。图4 给出了不同反演结果的对比图。整体上看,基于不同输入参数获得的三维反演结果的高、低阻形态以及分布特征较为相似,特别是对上地壳的高阻结构显示出较为一致的结果。对于中下地壳,不同反演结果均反映研究区深部存在明显的低阻层分布,在鄂尔多斯地块以层状分布为主。而在东侧华北地块,中下地壳的低阻层存在着继续向E和向深部延伸的趋势。结合拟合误差值、反演响应曲线和实测曲线形态等进行综合分析,在后期的解释工作中,选择与赵凌强等(2020)前期工作一致的视电阻率相位(ρ、φ)作为输入数据,并基于获得的结果进行最终的解释(图5)。

图4 不同输入参数的三维反演结果图Fig.4 Different input parameters of 3D result along the profile.

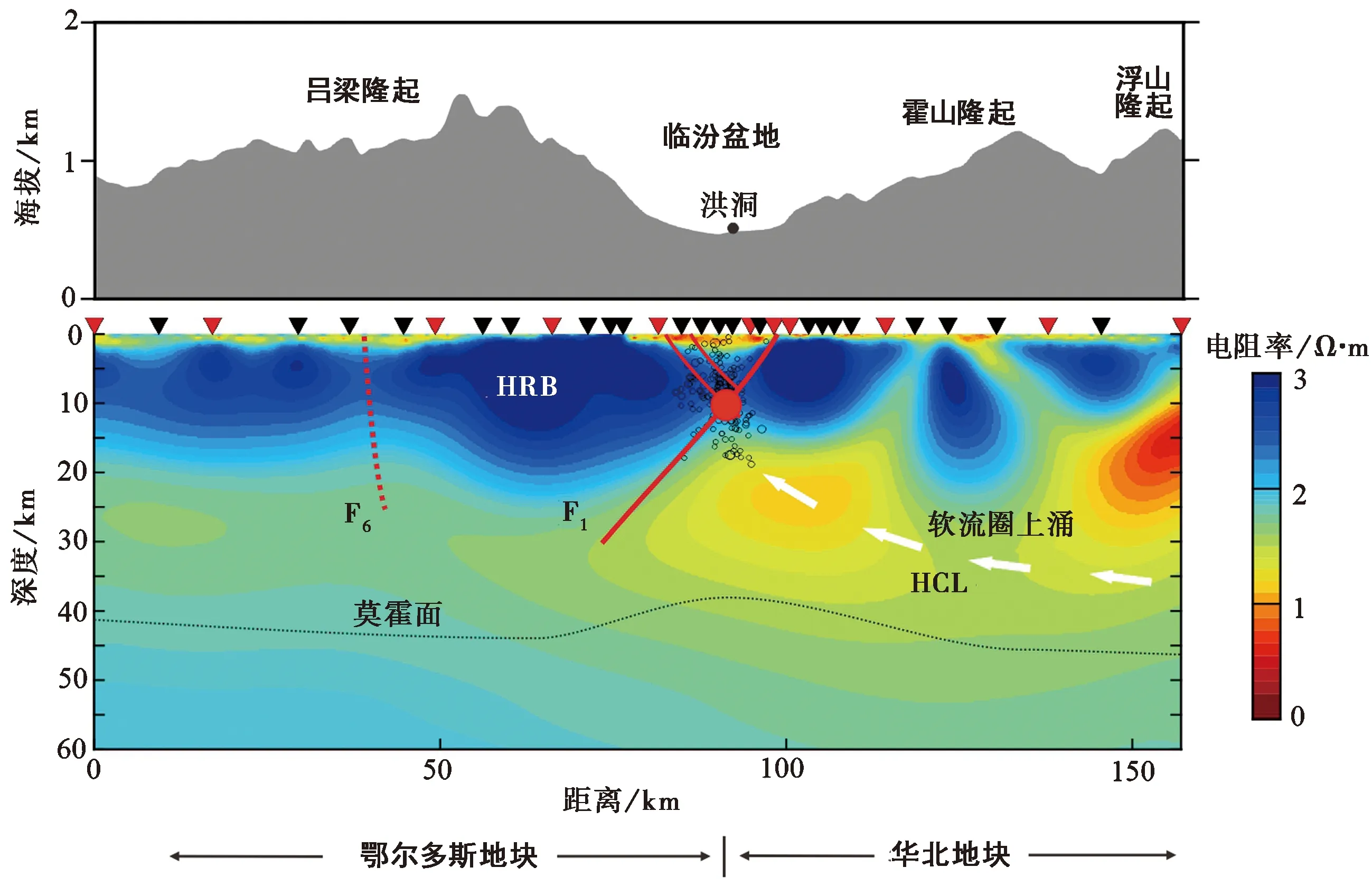

图5 研究区的深部电性结构图和解译图Fig.5 Deep electric structure and interpretation of the profile.

3 研究区深部的电性结构特征与1303年洪洞8级地震构造和孕震环境讨论

图5 给出了最终用以解释的深部电性结构图和孕震环境综合分析图,并将剖面附近2008年1月—2012年12月的小地震精定位结果按照深度垂直投影到电性结构图上。此外,图中还绘制了通过地震学方法获得的剖面附近的莫霍面分布(李自红等,2014)、研究区的地貌分布图及主要断裂沿地表的分布。

3.1 研究区的深部电性结构特征

3.1.1 地块电性结构

如图5 中的深部电性结构图所示,吕梁隆起所代表的鄂尔多斯地块的电性结构较为简单,表现为明显的高—低—高3层结构,上地壳为较为完整的高阻层,中下地壳广泛分布着中低阻结构,莫霍面以下又以中高阻为主。这与前人(汤吉等,2005;赵国泽等,2010;李晨晶等,2017;许林斌等,2017)在鄂尔多斯地块内完成的多条大地电磁剖面均揭示出鄂尔多斯地块是一个具有不太深的根部的完整刚性块体、其中下地壳和上地幔可能广泛存在着低速低阻物质的结论较为一致,该结果也得到了地震学的验证(陈兆辉等,2018)。高—低—高层状分布的电性结构特征在松潘-甘孜地块和阿拉善地块中也多次被发现(王鑫等,2010;詹艳等,2013;赵凌强等,2015;Sunetal.,2019),这种层状的电性结构特征一般代表较为稳定的构造环境。临汾盆地表现为自浅表到深部均为中低阻分布的特征,目前已有多种地球物理方法(胡新亮等,2002;陈兆辉等,2018)揭示出临汾盆地在深度10~30km范围内存在一个明显的低速低阻层,在这个低速层上可能形成了“多震层”或“易震层”。此外,地震学资料(李自红等,2014)揭示出临汾盆地的莫霍面存在明显上拱的特点,表明临汾盆地的结构与东、西两侧地块的差异较大,这也与此次大地电磁探测结果相对应。临汾盆地东侧的霍山和浮山次级地块的上地壳表现为较为明显的高、低阻破碎带,中下地壳为规模较大的低阻结构,且低阻体延伸至地幔深度。Xu等(2018)推测临汾盆地附近可能存在着上地幔物质上涌的现象,发现这样大规模低阻体的可能为此观点提供了地球物理学依据。综上所述,相对于西侧稳定的鄂尔多斯地块,临汾盆地东侧的华北地块区域的岩石圈破坏严重,地壳存在减薄的趋势。

3.1.2 断裂的电性结构

从电性结构图整体来看,霍山山前断裂是研究区的控制性断裂,断裂东、西两侧的鄂尔多斯地块和华北地块表现出截然不同的电性结构特征,表明霍山山前断裂可能是划分鄂尔多斯地块和华北地块的基底断裂。该断裂为地壳尺度的断裂带,从地表延伸至地下40km之下,这与分析图3 中相位张量二维偏离度|β|和相位旋转不变量获得的认识相同。结合图1 中2008年1月—2012年12月的小地震精定位平面分布结果可知,该断裂的走向可能以NNE为主。电性结构图还显示出霍山山前断裂为高角度NW倾的分布特征。李自红等(2014)通过深地震反射剖面揭示出临汾盆地内部存在1条大型的面状正断层,结合大地电磁探测结果推测,该面状正断层即为霍山山前断裂。将2008年1月—2012年12月的小地震精定位结果按照震源深度垂直投影到电性结构图上,发现这些小地震基本集中于霍山山前断裂中下地壳的低阻体附近,这与胡新亮等(2002)通过研究临汾盆地内1987—1999年小地震震源机制解和震源位置的三维空间分布特征得到的结论相似,此外也与赵凌强等(2019)基于2016年门源地震区大地电磁探测结果发现的地震发生在断裂带形成的低阻体中的结论较为对应。图5 显示该地区的小地震密集分布在10~20km深度范围内,和霍山山前断裂形成的低阻体深度相近,推测1303年洪洞8级地震可能就发生在霍山山前断裂下方的低阻体中,震源深度可能介于10~20km之间,这种低阻体的存在表明该地区形成了明显的力学软弱区,从而导致发生了1303年洪洞8级地震。以上分析表明,大地电磁探测结果及小地震的分布特点支持地表地质调查所认为的(徐锡伟等,1990;江娃利等,2004;谢新生等,2004;徐岳仁,2012;Xuetal.,2018)1303年洪洞8级地震的发震断裂为霍山山前断裂的推测。此外,离石断裂也表现为明显的电性边界带,可能是研究区规模较大的一条断裂系统,这与赵国泽等(2010)在研究区北侧通过大地电磁剖面揭示的结果相吻合。

3.2 1303年洪洞8级地震的孕震环境分析

众所周知,探索大型地震的孕育、发展和发生必须与区域的新构造运动相结合。1303年洪洞8级地震震中区,即霍山山前断裂附近位于鄂尔多斯地块东南缘的临汾盆地中。鄂尔多斯周缘地区除其西南角承受着青藏高原的NE向挤压之外,其余均为断陷盆地,临汾盆地是其中最典型的断陷盆地。目前,关于临汾盆地的形成,不同学者给出了多种推测模式,其中主要以鄂尔多斯地块整体性逆时针运动(陈小斌等,2011;Haoetal.,2016;Zhangetal.,2018)和软流圈物质的上涌拉分(Xuetal.,2018)等认识为主。Hao等(2016)总结鄂尔多斯地块以及周缘地区的垂直运动趋势时,发现鄂尔多斯地块呈现出整体的缓慢隆升趋势(隆升速率为0.6~2.6mm/a),临汾盆地附近则以2~3mm/a的速率做下沉运动。陈小斌等(2011)通过GPS速度场计算和欧拉极参数验证了鄂尔多斯地块横向上的水平运动具有良好的整体性,且存在着逆时针旋转的趋势(Zhangetal.,2018)。此次大地电磁探测结果与前人工作(汤吉等,2005;赵国泽等,2010;李晨晶等,2017;许林斌等,2017;陈兆辉等,2018)均表明鄂尔多斯地块是一个具有不太深的根部且较为整体的刚性块体。结合Hao等(2016)、陈小斌等(2011)及Zhang等(2018)给出的形变场研究结论,我们推测鄂尔多斯地块由于受到青藏高原NE向挤压,可能存在着整体性的逆时针运动和隆升趋势,导致在其东缘的临汾盆地附近形成了霍山山前断裂,且该断裂存在着明显的右旋走滑运动趋势,这也与前人的霍山山前断裂运动存在右旋走滑运动性质(徐锡伟等,1990;胡新亮等,2002;江娃利等,2004;谢新生等,2004)的观点相吻合。

Xu等(2018)的最新研究发现霍山山前断裂带除具有走滑特征外,最主要的运动趋势为正断的倾向滑动,推测断裂的形成可能与华北地块的区域拉张作用直接相关,并认为霍山山前断裂带的活动方式可能主要为下地壳物质上涌所致的倾向滑动。此次大地电磁探测结果表明,临汾盆地东侧的霍山和浮山次级地块的中下地壳为大规模低阻结构,低阻结构与临汾盆地下方霍山山前断裂的低阻条带相互连接。我们推测临汾盆地东侧的霍山和浮山次级地块中下地壳的低阻结构可能为软流圈流体的上涌通道,该软流圈通道通过霍山山前断裂一直延伸到临汾盆地下方,导致霍山山前断裂受到下地壳物质的上涌和运动作用而不断发生以倾向滑动为主的运动。综合研究区及其附近的形变场(陈小斌等,2011;Haoetal.,2016;Zhangetal.,2018)、最新的地质(Xuetal.,2018)和地球物理调查结果(汤吉等,2005;赵国泽等,2010;李自红等,2014;Zhangetal.,2016;李晨晶等,2017;许林斌等,2017;陈兆辉等,2018)等资料,我们认为1303年洪洞8级地震的孕震环境可能受多重因素控制,除了受到青藏高原NE向挤压的影响外,鄂尔多斯地块可能存在着整体性的逆时针运动和隆升趋势,导致临汾盆地附近形成了明显右旋走滑运动的霍山山前断裂,从而孕育了地震。此外,临汾盆地东侧中下地壳软流圈物质的不断上涌引起了华北地块的区域拉张作用,使得霍山山前断裂发生倾向滑动,而这可能是该次地震发生的主控因素。

4 结论

本文对1303年洪洞地震区的大地电磁数据进行张量分解处理及三维反演计算,将所得结果与研究区及其附近现今的地壳形变场数据、最新地质和地球物理调查结果及2008年1月—2012年12月小地震精定位结果等资料相结合开展分析,获得了以下结论:

(1)霍山山前断裂是研究区内明显的大型电性边界带,在中深部表现为低阻条带,为地壳尺度断裂带,该断裂为NNE走向的右旋正断裂,可能是划分鄂尔多斯地块和华北地块的基底断裂。以霍山山前断裂为界,西侧的鄂尔多斯地块表现为稳定的构造环境,而东侧华北地块的岩石圈破坏严重,且存在减薄的趋势。

(2)大地电磁探测结果支持1303年洪洞地震的发震断裂为霍山山前断裂的观点,地震可能发生在霍山山前断裂下方的低阻体中,震源深度介于10~20km之间。

(3)1303年洪洞地震的孕震环境可能受多重因素控制。临汾盆地东侧的中下地壳可能存在的软流圈物质不断上涌并引起了华北地块的区域拉张作用,从而导致霍山山前断裂发生倾向滑动,这可能是地震发生的主控因素。

值得注意的是,此次大地电磁探测工作在研究区东侧华北地块的中下地壳发现了明显的低阻结构,且该结构有继续向E和向深部延伸的趋势,显示出与鄂尔多斯地块截然不同的电性结构特征。华北地块中下地壳存在的低阻结构不仅可为临汾盆地所在的汾渭断陷带的形成机理研究提供启发性的深部地球物理学参考,还对理解华北地块岩石圈破坏作用和减薄趋势具有重要意义。在下一步工作中,需要将剖面继续向E延伸,以探究华北地块下方低阻体的规模和深度。

致谢2017年3月和2019年11月2次临汾盆地附近的野外大地电磁数据采集工作分别得到了李丰权、孟伟、胡小坤、张军平、陈俊、陈中国及山西省地震局临汾中心台杨静工程师等人的帮助;三维反演计算在中国地震局地质研究所超算系统中进行;陈小斌研究员提供了三维反演计算软件。在此一并表示感谢!