宜城市地质灾害风险双控探析

2022-08-03廖祥东刘昭玥李云黄锐王兵李依平罗顺林刘平

廖祥东 刘昭玥 李云 黄锐 王兵 李依平 罗顺林 刘平

引言

宜城市属地质灾害中易发区,以崩塌、滑坡等斜坡类灾害较为多见。近年来随着城市建设发展,该区地质灾害进入又一个高发期,严重威胁人民群众生命财产安全,制约了城市经济社会发展。

本文针对宜城市地质灾害现状、历史灾情、综合减灾能力等方面进行总结,分析了宜城市地质灾害防治工作面临的挑战,在风险评价区划和地质灾害现状及隐患风险评估的基础上,探索“隐患点+风险区双控”的风险防控模式,提出风险管控建议,为宜城市地质灾害防治工作提供参考。

宜城市地质灾害现状

1. 地质灾害类型及特点

宜城市位于湖北省西部偏北,汉水中游,东部和西南部分属大洪山、荆山余脉,地势由东北向西南倾斜,汉江将全境分割成东、西两大部分,以汉江为界,向东、西方向呈平原、丘陵、山地变势,阶梯式延伸。区域内地形地质条件较复杂,降雨丰沛,人类工程活动强烈,存在滑坡、崩塌、岩溶地面塌陷等危害严重的地质灾害。

根据《宜城市地质灾害风险区划与防治区划成果报告》,截至2021年初,全市3个街道办事处、8个镇及1个工业园区共发现地质灾害及隐患111处;数量上,以滑坡最多,有78处,占地质灾害总数的70.27%;次为崩塌,发育32处,占地质灾害总数的28.83%;地面塌陷最少,仅1处,占地质灾害总数的0.9%。

2. 历史地质灾害灾情与危害

自1950年至2021年初,宜城市共发现111个地质灾害隐患点,发生92次历史地质灾害,其中滑坡66次、崩塌25次、地面塌陷1次,地质灾害未造成人员伤亡,造成直接经济损失约920.45万元。区内社会经济的发展与灾害的增长同步,经济发展速度快,灾害损失也相应增加,地质灾害一定程度上制约了经济的可持续发展。

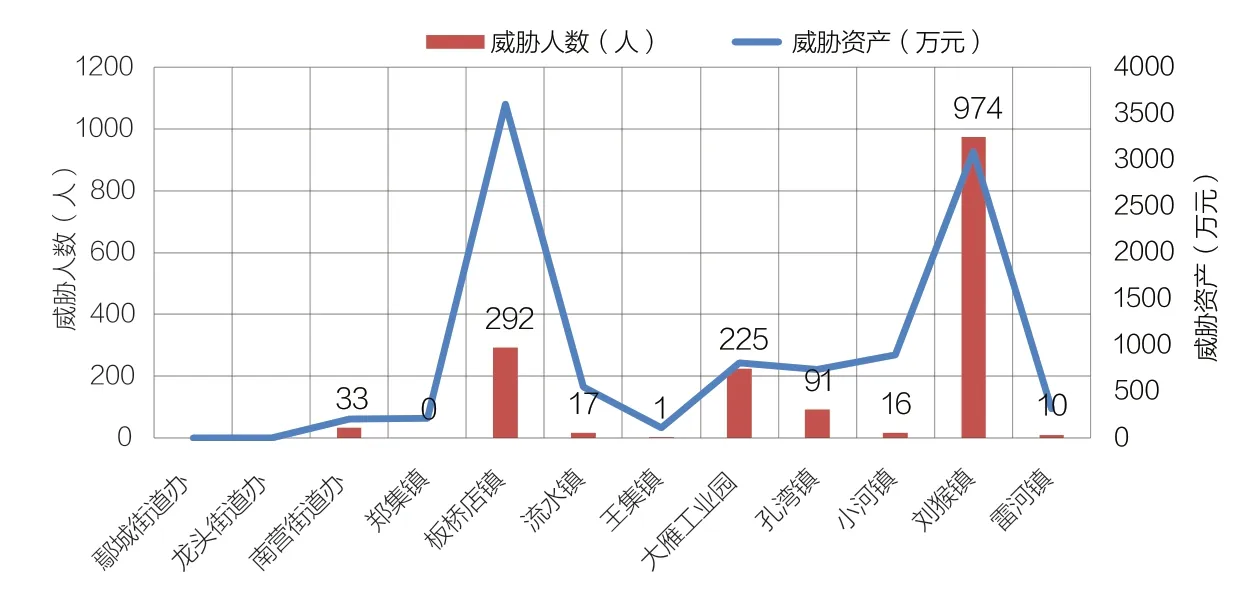

截至2021年初,区内受地质灾害威胁1659人,威胁资产达10517.77万元(图1)。伴随城市建设的快速发展,地质灾害突发、频发的趋势日益显现,地质灾害风险具有不确定性,地质灾害防治形势依然严峻,防治任务艰巨。

图1 宜城市各乡镇地质灾害威胁人口和财产统计柱状图

3. 地质灾害风险评价区划

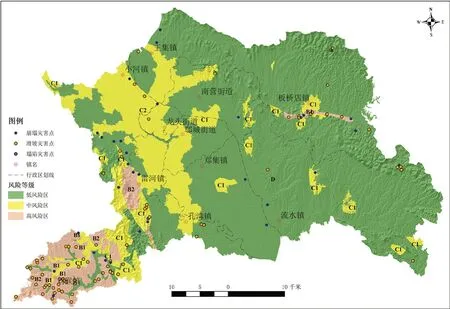

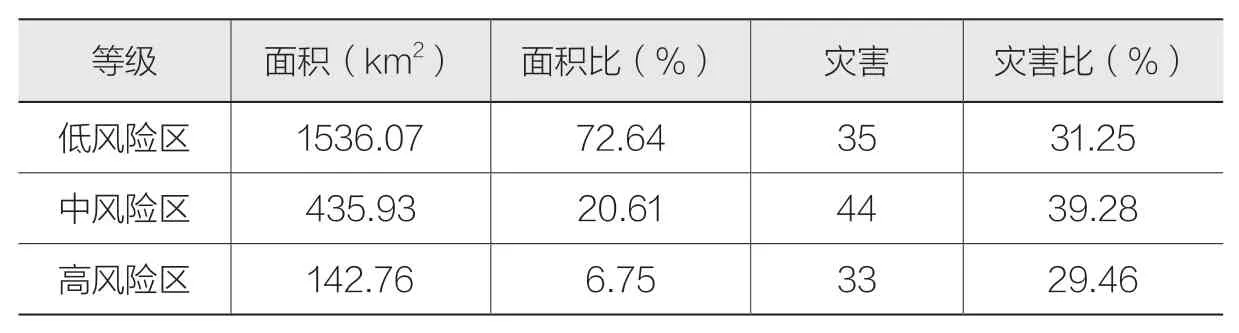

在宜城市地质灾害易发性、危险性评价的基础上,结合承灾体易损性评价,采用矩阵分析方法,按照高风险区、中风险区和低风险区3个等级,划分得到宜城市地质灾害综合风险分区图(图2、表1)。

图2 宜城市地质灾害综合风险分区图

表1 宜城市地质灾害风险性分区统计表

宜城市地质灾害风险总体上呈西南部高,其他区域低的格局。地质灾害高风险区主要位于刘猴镇、雷河镇—大雁工业园及板桥店周围丘陵低山区,该区人类工程活动较为强烈,地质灾害发育程度高,区域内潜在人口和经济损失较大。地质灾害中风险区主要分布在板桥镇、王集镇—雷河镇—孔湾镇一带,该区人口密度一般,地质灾害发育程度一般,潜在人口和经济损失较低。低风险区主要分布在汉江两岸大片平原地带与东部大部分地区,该区域地质灾害发育程度低,潜在风险小。

4. 地质灾害及隐患点风险评估

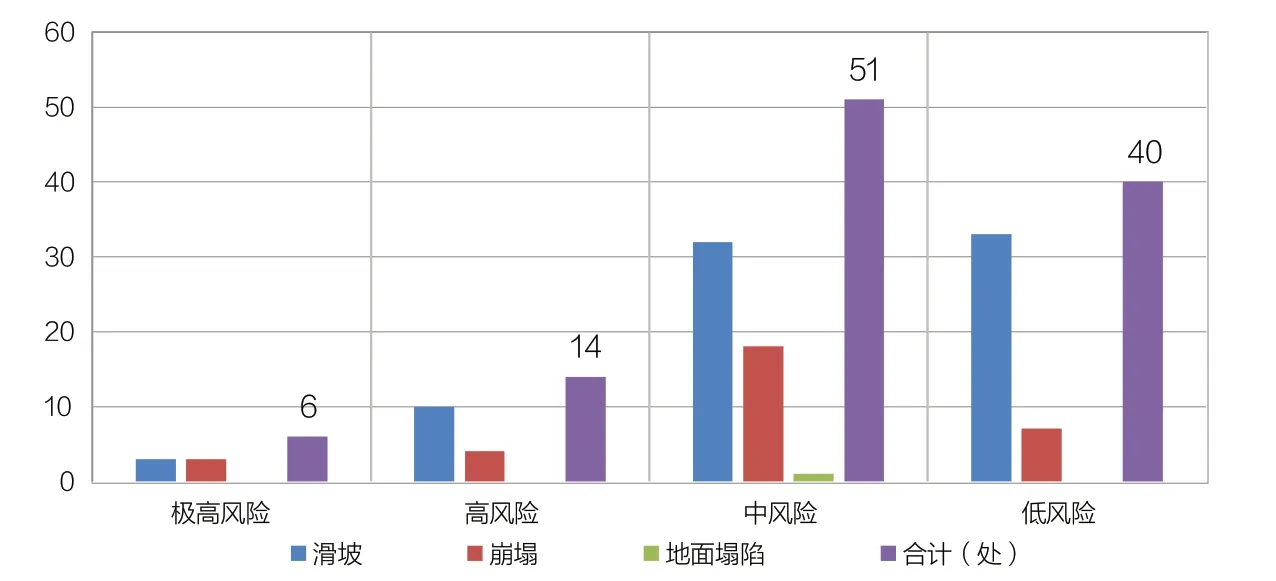

在地质灾害活动性和危害性等级划分的基础上,进行单体地质灾害调查点风险定性评价。经统计分析,宜城市境内111处地质灾害隐患点中地质灾害极高风险6处、高风险14处、中风险51处、低风险40处,分别占隐患点总数的5.41%、12.61%、45.95%和36.04%(图3)。

图3 宜城市单体地质灾害点风险等级统计表

宜城市境内地质灾害及隐患点风险以中、低风险为主。主要原因有;(1)宜城市地质灾害规模以小型为主,现在多欠稳定或基本稳定,险情等级以小型为主;(2)近年来经济发展更加尊重自然,注重防灾减灾工作,地质灾害防治工作成效显著;(3)随着全市经济社会快速发展,人口向县城和中心镇转移,人类工程活动越来越集中,原来因人为因素影响诱发的地质灾害,在人口搬迁之后地质环境条件改善,从而得到了一定程度的缓解和恢复。

宜城市地质灾害综合减灾能力情况

1. 工程治理防治效果显著

据统计,自2000年以来,宜城市已有6处地质灾害点进行了工程治理,其中5处已竣工,1处尚在治理中,已累计投入资金1019.39余万元,避免人员伤亡830人,避免经济损失3597.34万元,保障了人民群众生命财产安全,工程治理效果显著,取得了明显的成效。

2. 监测预警网络逐步建立

已在全市建立了市、乡镇、村组三级群测群防网络,推进“四位一体”网格化管理工作,“人防”体系进一步完善。建立了地质灾害气象风险预警发布机制,有效减少了极端气候条件下突发地质灾害造成的人员财产损失;地质灾害专业监测工作稳步推进,已建成15处滑坡、2处崩塌的三级专业监测点,“物防+技防”措施逐步落实。

3. 地质灾害防治管理工作不断推进

宜城市各级政府历来重视地质灾害防治管理,因地制宜制定和发布了《宜城市突发地质灾害应急预案》《宜城市地质灾害防治方案》等制度文件,开展地质灾害隐患点应急演练全覆盖工作;利用多种形式开展地质灾害科普知识的宣传,地质灾害防治科普宣传与培训工作成效显著。

综上,宜城市在工程治理与搬迁、监测预警等综合减灾能力建设方面取得了积极成效,全市各隐患点防治有序、措施到位,减灾效果显著;地质灾害防治为宜城市经济发展、构建和谐社会做出了应有的贡献。

地质灾害防治工作面临的挑战

宜城市地质灾害综合减灾能力建设取得了重大成效,但同时我们应该看到,宜城市地质灾害防治形势依然严峻,防灾减灾过程中仍存在诸多挑战。

1. 防治严峻形势仍需再认识

宜城市西南部和东北部均为丘陵低山地区,是地质灾害分布最多的区域,呈现点多面广的特点。由于经费投入有限,且多数基层人员身兼数职,巡排查成本高,导致巡查、检查工作难以到位,防治工作难度大。

宜城市是汉江生态经济带的重要节点城市、襄阳市域的副中心城市,区位优势得天独厚,目前正积极融入国家“一带一路”和长江、汉江经济带。未来几年,宜城市会逐步迎来G346汉江二桥及联络线工程、汉江雅口航运枢纽工程、襄荆高铁等重大基础设施建设的高峰期(图4)。但同时,由于自然环境和人类活动等多重因素相互叠加,未来几年也是极端天气的高发期,地质灾害防范仍处于高风险态势。

图4 宜城市发展空间规划图

新时期,习近平总书记提出了“人民至上、生命至上”和“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念,要求各级政府理清地质灾害防治工作思路和方法,协调地质灾害防治与城市建设的关系,落实“从减少地质灾害损失向减轻地质灾害风险转变”的工作措施,提高地质灾害综合防治工作水平。

2. 地质灾害诱发因素难以掌控

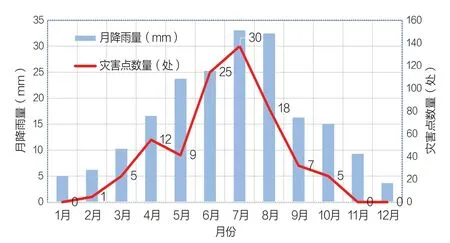

降雨是引发宜城市境内地质灾害的最大诱因,地质灾害多发生在6—8月,正是宜城降雨最频繁的时期,该时段集中了区内年降雨量的46.10%,共发生地质灾害73处,占比65.77%(图5)。

图5 地质灾害按月份统计直方图

居民建房削坡、工程建设等人类工程活动引发地质灾害呈上升态势,需引起足够的重视。据调查统计,区内有75处地质灾害与人类工程活动有不同程度的关系,占地质灾害总数的67.57%。随着社会经济建设蓬勃发展,不合理不科学的人类工程活动引发的地质环境问题愈发显现。

3. 基层防范意识有待提升

宜城市至今出现的一般是小滑坡和小崩塌,影响少量居民房屋安全,部分干部群众思想上存在侥幸心理,始终认为不会发生大的地质灾害,不够重视预防;群众对地质灾害认知程度不高,普遍存在防灾减灾意识和能力不强,对出现的地质灾害隐患点,寄希望于政府的投入和清理。同时,基层行政管理与技术支撑等防灾能力建设,与完成繁重、艰巨的地质灾害防治工作任务间存在较大的差距。

地质灾害“隐患点+风险区”风险双控探析

基于宜城市地质灾害防治工作面临的挑战,遵循地质灾害“本地条件—发展演变—变形加剧—灾害发生”的灾害演化规律,为进一步做好防灾减灾工作,结合其他地区经验,笔者认为应从“隐患点+风险区”风险双控新机制方面进行完善,着力推进地质灾害从隐患管理向风险隐患“双控”管理转变,初步形成地质灾害风险精密智控防控体系,推动宜城市地质灾害防治工作再上一个新台阶。

1. 防治分区风险管控措施

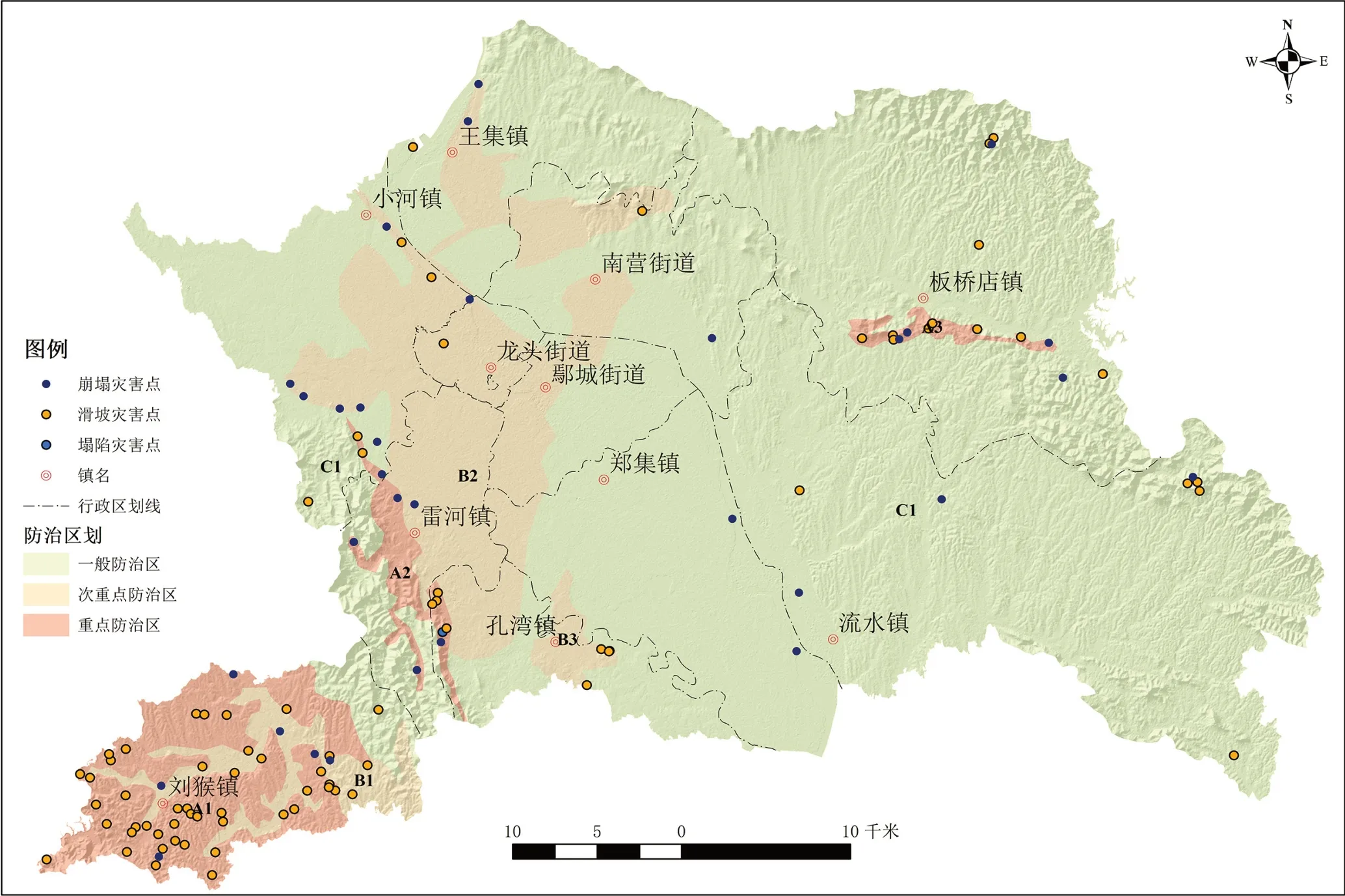

依据宜城市地质灾害发育现状和地质灾害风险区划结果,结合当地经济与社会发展规划,综合分析,划分出重点防治区、次重点防治区和一般防治区3个级别(图6)。

图6 宜城市地质灾害防治区划图

综合考虑地质灾害防治分区和城乡发展空间规划用途,提出针对性风险管控措施建议。

(1)重点防治区防治建议

对于极高或高风险等级的重点防治区,采取治理性方法,建议采用工程治理、行政管理等多种防治措施。针对宜城市地质灾害高风险区所处的刘猴镇胡坪村—党畈村—陈湾村—新垱村重点防治亚区(A1),依据《宜城市城乡总体规划(2017—2035年)》,该区规划为现代农业区,在未来开发建设期间,宜适度开发斜坡耕地,控制周期性的农作物面积,应有序引导人口、经济向低风险区聚集,采取退耕还林、植树造林等措施,使该地区的生态环境得到明显改善,从而减少地质灾害发生频率;原则上禁止新建农民住房,对于处于活动强烈的地质灾害威胁范围内居民区进行以生态修复为主的综合工程治理,亦可考虑整体或部分搬迁避让。

针对雷河镇大冲村—泉水村—胡耳村—大雁工业园区重点防治亚区(A2),该区部分范围规划为高度城镇化地区,在未来开发建设期间,通过国土空间规划管控、用途管制等非工程性手段,严格控制重点防治区内重大工程活动,严格控制切坡建设的规模,严格落实地质灾害危险性评估制度,最大程度地降低工程活动对地质环境的扰动和影响,对于处于活动强烈的地质灾害威胁、范围内居民区进行工程治理。

针对板桥店镇上湾村—田集村重点防治亚区(A3),该区西部规划为适度城镇化地区,在未来开发建设期间,严格控制大规模城镇和工程建设。在村庄规划中,划定地质灾害风险区域,指导生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界3条控制线的划定和镇村建设用地布局,从源头控制地质灾害风险。

(2)次重点防治区防治建议

对于中风险等级的次重点防治区,采取预防性方法,建议采用工程治理、专业监测等多种防治措施。针对刘猴镇小南河流域平原岗地次重点防治亚区(B1),该区规划为现代农业区,在未来开发建设期间,鼓励区内植树造林、封山育林,减少人类活动对地质环境的破坏,使该地区的地质环境得到明显改善;对威胁较大、治理难度大的地质灾害进行专业监测,对部分危害严重、变形明显的地质灾害采取工程治理。

针对王集镇庞居村—孔湾镇台子岗村及汉江—蛮河沿岸次重点防治亚区(B2),该区东部规划为适度城镇化地区,西部规划为高度城镇化地区,南部规划为农业发展区,汉江生态经济带贯穿全区,该区人口密度高,主要灾害类型为居民切坡诱发的滑坡崩塌灾害。应加强城乡建房管理,新建住房审批实施先治理后宅基地放样;对重大地质灾害点可进行工程治理,其他以专业监测为主,辅以群测群防。

(3)一般防治区防治建议

对于低风险等级的一般防治区,采取保护性方法,防治措施以群测群防为主。针对汉江东侧平原岗地一般防治区(C1),该区部分范围规划为高度城镇化地区,该区域主要威胁零散住户及乡村公路等,风险管控措施主要以群测群防为主,对重要地质灾害点可考虑专业监测。

针对汉江西侧平原岗地一般防治区(C2),该区规划为农业发展地区,该区人口密度总体相对较低,承灾体类型以土地为主,地势平坦,孕灾条件差,以群测群防为主。

在上述措施建议的基础上,应科学规划国土空间布局,着眼“十四五”及2035年远景目标的社会发展需求,开展宜城市资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价,科学布局国土空间开发保护,避免项目选址在地质灾害高易发区,推动风险管理重心前移,强化风险源头控制。同时要紧紧依靠人民,按照“灾前参与监测预防,灾中配合避险撤离,灾后响应重建帮扶”的流程化思路,以受威胁群众为重点, 积极推进“群众报灾”工作,重奖报灾、防灾有功人员,强化宣传互动,以喜闻乐见的方式提升群众识灾避灾能力。

2. 隐患点防治措施

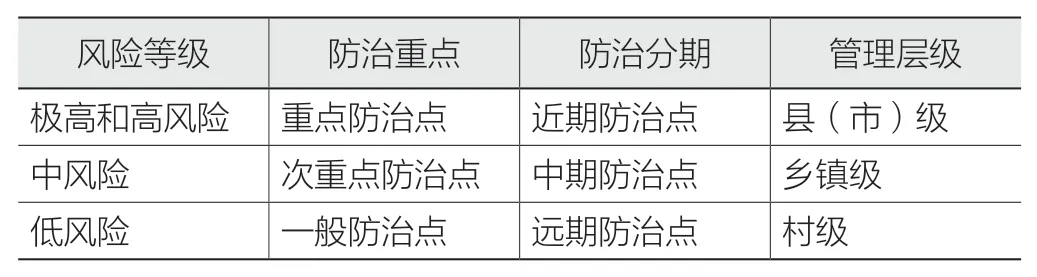

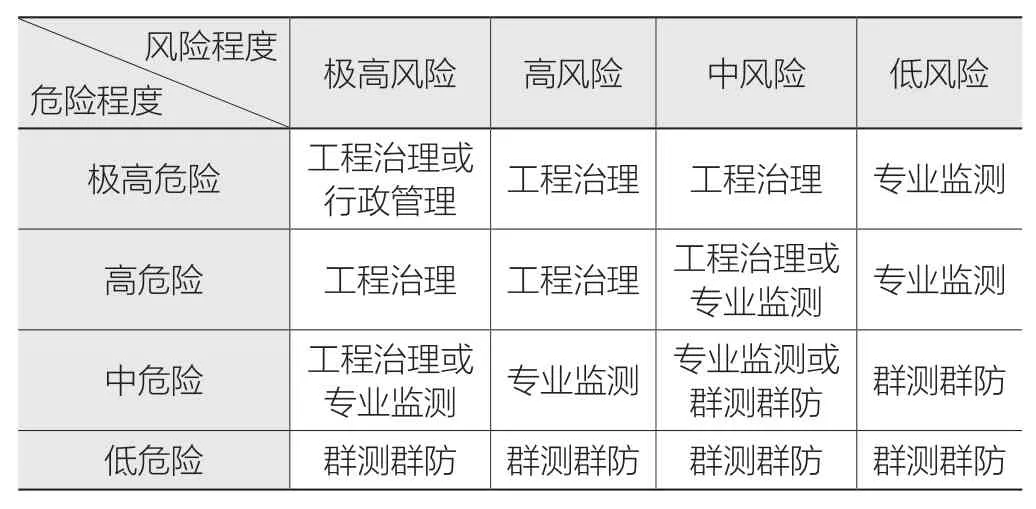

在综合分析现有调查和收集资料的基础上,对市域内地质灾害的风险进行半定性半定量评价,根据风险划分防治重点、防治时期及管理层级,便于对灾害点有分区性的管理,具体划分标准见表2。

表2 风险划分防治重点、防治时期标准表

按照宜城市境内111处地质灾害隐患点风险等级划分防治重点和防治时期,其中重点防治点20处、次重点防治点51处、一般防治点40处,分别占隐患点总数的18.02%、45.95%和36.03%。

地质灾害隐患点风险管理应考虑如何减缓风险,主要从两个方面入手;一方面是改善或降低地质灾害的危险性,一般采用排水、削坡减载、支挡加固等工程治理;另一方面是对承灾体采取防避保护措施,主要包括搬迁避让、监测预警等。风险管控具体措施有监测预警(含群测群防、专业监测)、工程治理、搬迁避让、能力建设、行政管理等。

结合本次宜城市地质灾害及隐患点风险评价结果,依据“以人为本、预防为主、防治结合、综合治理”的原则确定隐患点最优风险管控方案,同时考虑地质灾害风险等级和危险性等级,构建防治措施矩阵(表3)。

表3 地质灾害防治建议矩阵表

在地质灾害及隐患点风险管理的基础上,拓宽风险管控范围,针对大量灾害发生在隐患点台账外的问题,转变现行防治管理措施,逐渐从隐患点为主的管理对象,转到以隐患点和风险斜坡为对象的管理模式。建议开展有人居住的斜坡的风险调查,以孕灾因素作为主要评价指标,对具备成灾条件,尚未发生明显形变的风险斜坡进行识别和动态调查,建立“一坡一卡”数字档案,建立地质灾害风险评价模型,识别划分地质灾害风险,摸清隐患底数。

3. 地质灾害防治责任部门建议

地质灾害防治不是某一个部门的责任,而是全社会的责任。根据《地质灾害防治条例》,市级以上人民政府国土资源主管部门应当会同建设、水利、交通等部门加强对地质灾害险情的动态监测;因工程建设可能引发地质灾害,建设单位应当加强地质灾害监测;因工程建设等人为活动引发的地质灾害的治理费用,按照 “谁引发,谁治理”及“谁受益,谁治理”的原则由责任单位承担。遵循地质灾害防治“统一管理,分工协作”的原则,自然资源主管部门主要负责区内地质灾害防治的组织、协调、指导和监管工作,其余部门配合协调、各司其责。

结语

如何更好地结合宜城市实际情况和防灾减灾的现状,构建地质灾害防治的平时常态管理、战时闭环管理、源头预防管理等各个环节,是一个值得认真思考的问题。本文对宜城市地质灾害“隐患点+风险区”风险双管控进行了初步探讨,提出坚持人防、技防并重,初步形成“一点一区一管控”的工作机制,构建“政府主导、分级负责、部门协作、全社会共同参与”的地质灾害防治工作新格局,最大限度地避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失,全面提升宜城市地质灾害防治管理和决策水平,对地质灾害防治工作具有较强的指导意义。