湿度-尾气共同作用对沥青混合料抗滑性能的影响

2022-08-02吴建涛马鑫源曹云刚曹鹏飞

吴建涛,马鑫源,曹云刚,曹鹏飞,陈 俊,陈 捷

(1. 河海大学土木与交通学院,江苏南京 210024;2. 南京雨花建设发展有限公司,江苏南京 210012;3. 华设设计集团股份有限公司,江苏南京 210007)

随着中国基础设施建设的迅速发展和建设技术的不断进步,公路隧道的数量及通车总里程不断上升。城市内隧道尤其是越江隧道的建设显著提高了城市交通设施水平,为居民的出行提供了极大的便利。但隧道内行车事故的发生率却远高于普通路段,其中,隧道路面抗滑性能不足是导致事故高发的重要因素[1-3]。

研究发现,由于隧道内相对密封且湿度较高,隧道内沥青路面抗滑性能的衰减明显快于隧道外[4-5]。江苏某过江隧道在完成沥青路面施工运行3年后进行路面复检,在全线构造深度检测基本合格的情况下,沥青路面摩擦系数出现了大范围的明显降低。已有许多研究表明,湿度是影响沥青路面抗滑性能的一个重要环境因素[6-8]。除此之外,隧道内较差的通风环境容易导致汽车排放的污染物在沥青路表形成一层薄膜(以下简称尾气油膜),对轮胎-路面间的摩擦产生润滑作用,进而显著影响隧道沥青路面的抗滑性能。目前,针对汽车尾气油污对沥青路面抗滑性能影响的研究还相对较少。肖鹏飞和韩森[9]对路面油污染情况下抗滑性能的衰减规律进行了研究,结果表明油污厚度的增加会导致沥青路面抗滑性能下降。此外,他们还分析了油膜与路面的结合形式及其对摩擦行为的影响机理。曹平[10]和曹晓峰等[11]的研究均表明油污染将导致沥青路面抗滑性能显著下降,且该影响是持续的,难以自然恢复的。上述研究所关注的均是沥青路面长期服役后路表较为严重的油污染,研究结果无法解释隧道沥青路面投入使用初期未见明显油污情况下路面抗滑性能出现快速衰减的现象。

综上所述,湿度及汽车尾气排放都是导致隧道内沥青路面抗滑性能异常衰减的重要因素,但目前针对湿度-尾气共同作用条件下薄层尾气油膜对沥青路面抗滑性能影响的研究相对较少,尾气油膜的形成机理也尚不清晰。因此,本研究采用室内试验手段模拟不同的湿度-尾气共同作用组合,以期探求湿度-尾气共同作用条件下沥青路面抗滑性能的衰减规律。同时采用分子动力学模拟手段揭示尾气油膜形成的微观机理,为隧道内尾气油膜的防治提供参考依据。

1 原材料及试验方案

1.1 试验原材料

1.1.1 沥青和集料

根据实际隧道路面铺装使用的材料,选择70#SBS 改性沥青作为沥青胶结料,其基本性能见表1,所用集料为玄武岩,矿粉为石灰岩。

1.1.2 沥青混合料配合比

使用AC-13C、SMA-13、OGFC-13 三种类型的沥青混合料,三种沥青混合料的油石比分别为AC-13C(4.8%)、SMA-13(6.0%)、OGFC-13(5.2%),配合比如表2所示。

表2 沥青混合料配合比Tab.2 Mix proportion of asphalt concrete

采用上述材料及配合比制备沥青混合料,使用轮碾成型机成型AC-13C、SMA-13、OGFC-13 车辙板试件各5块,用于室内模拟试验。

1.2 试验方案

恒温恒湿养护箱用于控制试验过程中的温、湿度条件,所有试验均在20℃温度下进行。采用自制的尾气处理系统在特定湿度条件下对试件进行不同时长的尾气处理,实现不同湿度-尾气共同作用组合的模拟。为了探究试件摆值的静置自然恢复情况,对上述湿度-尾气处理后的试件在室温条件下进行24h静置。对试件循环进行湿度-尾气作用模拟和静置恢复处理,用以模拟实际隧道中交通量随时间的变化。在上述各项处理完成后均会对试件进行摆值测试,用以表征试件的抗滑性能。除此之外,构建了有水、无水尾气与沥青分子的界面模型,并在25℃、60℃下分别进行分子动力学模拟,用于探究隧道内沥青路表尾气油膜形成的微观机理。

1.2.1 湿度-尾气组合作用模拟

共模拟了相对干燥(相对湿度30%)、完全潮湿(相对湿度100%,有水露凝结在车辙板表面形成薄层水膜)2种湿度条件,后文中出现的相对干燥和完全潮湿条件均代表上述两种条件。在两种湿度条件下,分别进行5 个不同时长(0min,15min,30min,45min,60min)的尾气处理,也即共模拟10种湿度-尾气时长组合作用。实际操作过程中,首先对车辙板试件进行1h 温、湿度养护达到设定的温、湿度环境,后在此环境中使用尾气处理系统对试件进行尾气处理,从t=0时刻开始,每隔15min测量一次试件摆值。车辙板温、湿度条件控制及摆值测量如图1所示,尾气处理系统如图2所示。

图1 车辙板温、湿度条件控制及摆值测量Fig.1 Humidity maintenance and BPN measurement of rut plates

尾气处理系统示意图如图2a 所示。在对车辙板试件进行尾气处理时控制发动机运转档位不变,保证尾气均匀排出。此外,因为发动机直接排出尾气的温度可达100℃以上,为了使尾气温度与实际情况更加接近同时防止高温对车辙板试件摆值的影响,把尾气导管放入冷却装置(图2)中进行降温处理,发动机运行达到平稳状态时尾气处理系统排出尾气的温度在50℃左右,该温度位于现实中轻型汽油车排出尾气的常规温度区间内,采用该温度的尾气对车辙板试件进行处理是合理的。试验所用发动机为小型汽油发动机,添加92#汽油使用,实物如图2b 所示。发动机具体参数如下:采用晶体管磁电机点火,最大功率为6.2kw,最大扭矩为24.5/2 600,转速为3 600r·min-1。根据中国汽油车尾气源谱,92#汽油产生的尾气成分主要包括烷烃、芳香烃、烯烃、炔烃四类,尾气中的CH 化合物主要包括乙烷、异戊烷、乙烯、丙烯、乙炔、苯、甲苯、1,2,4-三甲基苯等16种[12]。

图2 尾气处理系统Fig.2 Tail gas treatment system

1.2.2 静置恢复作用模拟

为了探究湿度或尾气对沥青路面抗滑性能的影响是否能够自然恢复,选择完全潮湿条件,将三种混合料中仅进行湿度处理和进行湿度加60min尾气处理的试件分别放置在室内环境静置24h,并测量静置后的摆值。

1.2.3 “湿度-尾气处理+静置恢复”循环作用模拟

由于隧道内交通量具有明显的时间分布特征,即交通量时变图通常呈马鞍形,上下午存在高峰[13]。总的来说,日间(8:00-20:00)交通量大,夜间(20:00-8:00)交通流量小,为了研究该特征下湿度̠-尾气作用对沥青混合料抗滑性能的影响,对三种沥青混合料试件进行了“湿度̠-尾气处理+静置恢复”循环作用模拟。一个完整的循环时长为1d,在0d时,首先在20℃,完全潮湿条件下对车辙板试件进行1h养护,养护完成后在该湿度环境下使用尾气处理系统对试件进行1h尾气处理,处理完成后测定其摆值,记为B,随后将上述处理完成后的车辙板试件在室内环境下静置24h并测试其摆值,记为A。上述过程记作一个循环,对三种沥青混合料试件分别进行了4个循环处理。

1.2.4 尾气-沥青分子界面模型的分子动力学模拟

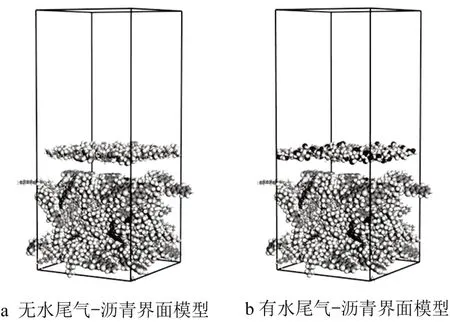

Materials Studio 软件用于构建有水(无水)尾气-沥青分子界面模型。沥青分子模型为Li&Greenfield提出的AAA-1沥青12分子模型[14]。根据高爽等[15]对于轻型汽油车VOCs 排放特征的研究,采用异戊烷、乙烯、乙炔及甲苯分别代表尾气中的烷烃、烯烃、炔烃和芳香烃,用于构建尾气分子模型。根据我国汽油车尾气源谱中各类烃分子所占比例,确定四种小分子数量比为异戊烷:乙烯:乙炔:甲苯=21:30:15:6,质量比为38.92%:21.58%:35.50%:4.01%[12]。有水尾气模型与无水尾气模型质量相同,其中水分子质量占模型总质量的1/3,各小分子的数量比为异戊烷:乙烯:乙炔:甲苯:水=14:20:10:4:72。将尾气模型置于沥青分子模型上方并添加50 Å真空层,所有模型的平面尺寸均为40×40 Å2。构建完成的无水尾气-沥青界面模型及有水尾气-沥青界面模型如图3所示。

图3 有水(无水)尾气-沥青界面模型Fig.3 Interface model of water (anhydrous) tail gas and asphalt

将上述有水(无水)尾气-沥青界面模型分别在25℃、60℃条件下进行分子动力学模拟,采用COMPASS Ⅱ力场,NVT 系综,模拟时长500ps,模型最终均达到稳定状态。60℃代表尾气从排气管排出时的温度,25℃为常温条件。

2 试验结果与分析

2.1 不同湿度-尾气组合对沥青混合料试件抗滑性能的影响

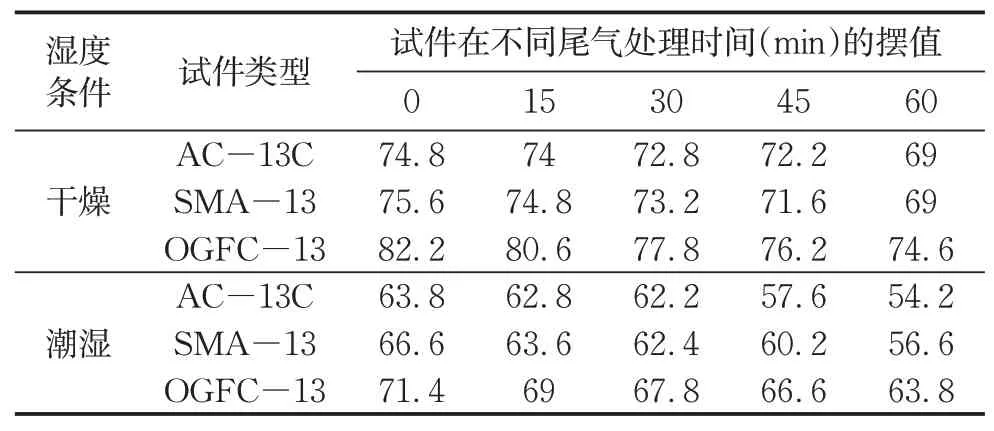

三种沥青混合料试件在不同湿度-尾气组合作用下的摆值如表3所示。表3中的结果表示,在任何湿度-尾气组合作用条件下,三种沥青混合料试件的抗滑性能总是符合OGFC-13>SMA-13>AC-13C,这表明,在湿度-尾气共同作用条件下,OGFC沥青混合料具有更好的抗滑性能。从图4 可以看出,同一湿度条件下,三种沥青混合料试件的摆值均随着尾气处理时间的增加而下降,这表明在沥青路面开放运行初期路面未经严重磨损的情况下,车辆尾气会导致沥青路面抗滑性能衰减。对于AC-13、SMA-13 两种沥青混合料,完全潮湿条件下尾气处理1h 导致的试件摆值下降幅度(15.05%,15.02%)明显高于相对干燥条件下试件摆值的下降幅度(7.75%,8.73%),而OGFC在不同湿度条件下尾气处理1h 导致的试件抗滑性能衰减幅度大致相同(9.25%,10.64%),这同样表明OGFC 混合料具有更强的抗湿度-尾气共同作用能力。图5所示照片在统一、固定的光源条件与拍摄距离下获得,图5表明,在尾气处理过程中,车辙板试件尾气处理区域会产生一层黑色黏性物质附着在试件表面,并且随着处理时间的增长,尾气处理区域的颜色逐渐加深,黑色黏性物质的附着面积也不断扩大。上述现象表明,在隧道潮湿、通风不畅的环境条件下,车辆排放的大量尾气会在路面表面形成尾气油膜,尽管从宏观的角度这层油膜非常薄,但其直接影响轮胎与地面之间的摩擦,进而导致隧道内沥青路面抗滑性能不足。

图4 不同湿度-尾气组合下三种试件的摆值变化Fig.4 Variation of BPN of three kinds of specimens under different combinations of humidity-tail gas combined action

图5 尾气处理不同时间后的车辙板试件Fig.5 The rut plate specimen after different time long tail gas treatment

表3 湿度-尾气组合作用下车辙板试件摆值Tab.3 BPN of rut plate specimens under combined action of humidity and tail gas

2.2 沥青混合料试件抗滑性能静置恢复情况

各试件摆值的静置恢复情况如图6所示。由图6可得,单纯湿度导致的沥青路面摆值衰减可以通过静置处理恢复,恢复效果(恢复的摆值占下降摆值的百分比)达到78%及以上,这表明潮湿环境导致的沥青路面抗滑性能下降通过干燥措施即可恢复。而进行湿度-尾气处理后的试件,其摆值通过静置的恢复效果较差,三种试件经过湿度-尾气处理后的静置恢复效果分别为68%(AC-13C)、31%(SMA-13)和42%(OGFC-13),由于湿度的影响可以通过静置恢复,因此对于SMA-13和OGFC-13混合料来说,尾气是导致其抗滑性能衰减的主要因素,并且该因素造成的影响难以自然恢复。对于AC-13C 试件,尽管湿度导致的抗滑性能下降占比较高,但尾气对其抗滑性能的影响也是显著的。上述现象表明尾气导致的沥青混合料试件抗滑性能衰减不可自然恢复,因此,尾气导致的沥青路面抗滑性能衰减可能存在累积效应。

图6 一次循环后各试件摆值的恢复效果Fig.6 Recovery of BPN of each specimen after one cycle treatment

2.3 “湿度-尾气处理+静置恢复”循环作用对沥青混合料试件抗滑性能的影响

为了更直观地表征多次循环作用后静置恢复的作用效果,定义恢复效果指标Rn用来表示进行n次循环时,静置处理24h 对于沥青混合料抗滑性能恢复的作用效果,具体定义为第n次“湿度-尾气处理+静置恢复”循环作用静置恢复24h 后与静置恢复前的摆值差与初始摆值和进行n次“湿度+尾气”处理后试件摆值的差的比值,如式(1)所示。

式中:Rn表示进行n次循环后,静置处理24 h对于试件抗滑性能恢复的作用效果;A0表示各试件的初始摆值;Bn表示第n次循环时,“湿度+尾气”处理后试件的摆值;An表示第n次循环后,静置恢复24 h后试件的摆值。

三种沥青混合料试件4个循环过程中的摆值测定结果及静置恢复效果如表4 和图7 所示。图7 直观地表明,对于任何一种沥青混合料,摆值B和摆值A都随着循环次数的增加呈现出线性减小趋势。已经得到,“湿度+尾气”共同作用下尾气对于沥青混合料抗滑性能的影响是不易消散的。因此,摆值A随着循环次数的增加出现明显下降充分表明尾气导致的沥青混合料抗滑性能衰减具有累积效应。图7中三种沥青混合料的摆值B和摆值A曲线都接近平行,这表明每一个循环过程中,湿度对于抗滑性能衰减的贡献相对固定。在第一个循环中,湿度造成的抗滑性能衰减较为明显,这体现在AC-13C、SMA-13、OGFC-13 三种沥青混合料的R1值分别为67.74%、31.43%、41.94%,但随着循环次数的增加,尾气对于沥青混合料抗滑性能衰减的累积效应逐渐扩大,三种沥青混合料试件的R值不断减小,在4 次循环结束后,三种沥青混合料的R4值分别为11.32%、4.76%和17.65%。综上所述,短期“湿度+尾气”作用时,湿度对沥青路面抗滑性能的影响更加显著,但该影响可以通过干燥路面、增加隧道通风等措施有效消除。由于尾气导致的沥青混合料抗滑性能衰减具有累积效应,在“湿度+尾气”长时间作用的情况下,沥青路表积累的尾气油膜将是导致沥青路面抗滑性能下降的主要因素,并且该影响难以自然恢复。为了提出具有针对性的解决方案,研究沥青路表尾气油膜的形成机理是十分必要的。

表4 三种沥青混合料不同情况下的摆值及恢复情况Tab.4 BPN and its recovery of three kinds of asphalt mixture under different conditions

图7 循环作用后三种车辙板的抗滑性能Fig.7 Skid-resistance performance of three kinds of rut plates after cyclic treatment

2.4 水-尾气与沥青相互作用的微观机理分析

2.4.1 湿度、温度对于尾气-沥青相互作用的影响

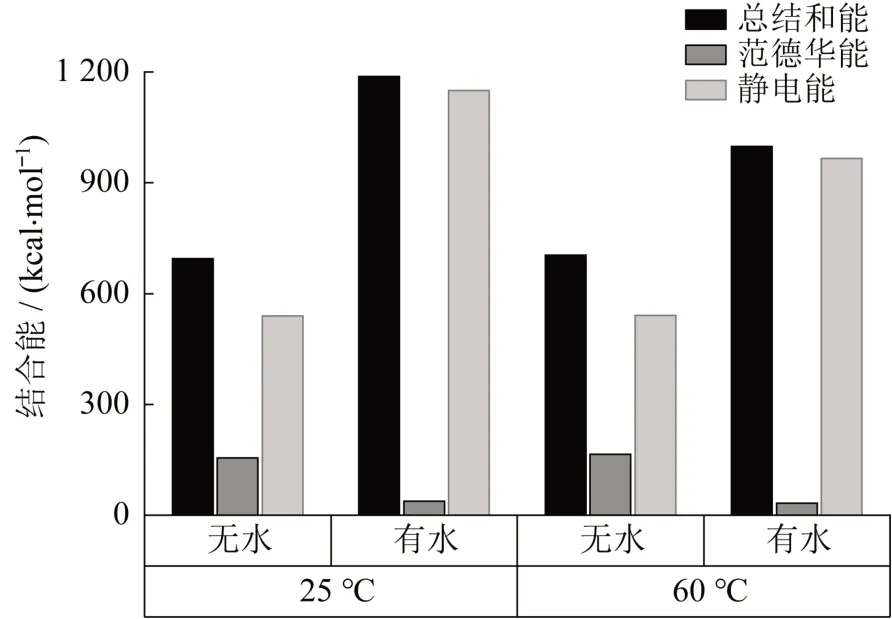

Materials Studio 软件Forcite模块用于计算模拟完成后模型的能量,力场仍选用COMPASS Ⅱ力场,范德华能和静电能的求和法均采用Atom based方法,截至距离20Å。首先计算尾气-沥青分子界面模型总能量,然后通过分别删除尾气分子与沥青分子的方式计算得到单独沥青分子或尾气分子模型的能量,最后按照公式(2)计算各模型中尾气与沥青分子间的结合能用于评价尾气与沥青分子间的相互作用。不同条件下尾气与沥青分子间结合能计算结果如表5和图8所示。

图8 不同条件下尾气与沥青分子间的结合能Fig.8 Binding energy between tail gas and asphalt under different conditions

式中,Etotal为尾气-沥青分子系统的总势能;Ea为沥青分子的势能;Ee为尾气分子的势能;Einteraction为尾气与沥青分子间的相互作用能,定义为二者组成系统的总势能与二者势能之和的差值;Ebinding为尾气与沥青分子间的结合能。

根据表5中的结果,在所设置的四种条件下,尾气模型与沥青分子间的结合能均为正值,这表明尾气中有机气体分子可以吸附在沥青分子表面。当尾气模型中不含水分子时,尾气模型与沥青分子间的结合能较弱,随着温度的升高,无水尾气模型与沥青分子间结合能略有增长。60℃时尾气模型与沥青分子间的结合能相比25℃时提高了仅1.45%,结合能的提高主要由范德华能贡献。而当尾气模型中含有水分子时,有水尾气模型与沥青分子间的结合能比无水情况下尾气与沥青分子的结合能高40%以上,这主要归因于静电能的大幅提高,范德华能反而明显下降。此外,有水条件下,尾气模型与沥青分子间的结合能随着温度的升高大幅下降,60℃时两者的结合能相较于25℃时下降了15.93%。而结合能下降的主要原因是有水尾气模型与沥青分子间静电相互作用的大幅降低。

表5 不同条件下尾气与沥青分子间的结合能Tab.5 Binding energy between tail gas and asphalt under different conditions

综上所述,在所设置的温度条件下,无水尾气模型与沥青分子间的相互作用对温度变化并不敏感,但温度对有水尾气模型与沥青分子间相互作用的影响较大。水的存在增大了尾气模型整体与沥青分子间的结合能,但具体作用机理尚不清晰。

2.4.2 湿度对于尾气-沥青相互作用的影响机理

为了进一步探究水分子对于尾气-沥青相互作用的影响机理,分别计算了有水尾气-沥青界面模型中水分子、尾气气体分子、沥青分子两两间的结合能,结果如表6 和图9 所示。由图9 不难看出,有水存在时尾气中的有机气体分子与沥青分子间的相互作用较弱且随温度变化不明显,有水尾气模型与沥青分子间的相互作用主要由水分子与沥青分子间的强静电相互作用贡献。水分子与沥青分子间的结合能占有水尾气模型整体与沥青分子间结合能的80%以上,并且随着温度的升高,水分子与沥青分子间的结合能显著降低。这表明有水尾气模型与沥青分子间相互作用对温度的敏感性也是由水分子导致的。由图9 可得,水分子与尾气中有机气体分子之间也存在较强的相互吸引作用,这表明水分子能够吸引尾气中的有机气体分子并与之共同吸附在沥青分子表面。又由于有水尾气模型整体与沥青分子间的结合能明显高于无水情况下尾气与沥青分子的结合能,因此,水分子的存在对于尾气在沥青分子表面的吸附是十分有利的。上述现象同样表明,隧道内较高的空气湿度以及较差的空气流通环境有助于沥青路表尾气油膜的形成。

表6 有水尾气-沥青界面模型中各组分间的结合能Tab.6 Binding energy of components in the model of water tail gas -asphalt interface

图9 有水尾气-沥青界面模型中各组分间的结合能Fig.9 Binding energy of components in the model of water tail gas-asphalt interface

为进一步探究水分子对于尾气分子的吸引作用,分别计算了无水尾气模型中尾气分子、有水尾气模型中尾气分子以及有水尾气模型中水分子与尾气分子间的径向分布函数,用于描述各分子在空间中的分布状态,结果如图10a 所示。由图10a 所得,有水和无水时尾气分子的径向分布函数曲线高度重合,这表明两种情况下尾气分子在空间中的分布非常相似,水分子的加入并没有改变尾气分子在空间中的分布状态。而有水尾气模型中水分子与尾气分子间径向分布函数的图像在0~5Å内高于其余两条曲线,这表明对于有水尾气模型中的大多数尾气分子,其附近0~5Å 范围内存在水分子的概率要高于存在其他尾气分子的概率,这也就意味着各尾气分子离水分子的距离较近,而距离其他尾气分子较远。图10b和c更直观地表明有水和无水情况下,尾气分子在空间中的分布是非常相似的,而水分子主要分布在尾气分子间的空隙中。综上所述,水分子与尾气分子间强相互吸引作用形成的过程如下:在高湿度环境下,水分子能够填充尾气分子间的空隙,并借助自身较强的极性在自身与尾气分子间构建强有力的连接,从而与尾气分子构成一个稳定的整体。

图10 各分子间的径向分布函数及分布情况Fig.10 Radial distribution function and distribution among molecules

2.4.3 温度对于尾气-沥青相互作用的影响机理

如前所述,随着温度的升高,有水尾气模型与沥青分子间的结合能显著降低,为了探明该现象出现的原因,计算了25℃、60℃时沥青分子表面有水尾气模型在Z方向上的浓度分布,如图11所示。

图11 有水尾气模型在沥青分子表面Z方向上的浓度分布Fig.11 Concentration distribution of water tail gas model in Z direction of asphalt molecular surface

可以明显地看出,25℃时有水尾气模型整体更加靠近沥青分子,主要分布在5~15Å 之间;60℃时有水尾气模型整体离沥青分子表面更远,主要分布在7.5~17.5Å之间。这表明在温度较高的情况下,有水尾气模型中小分子的热运动更加剧烈,有远离沥青分子的趋势,因此温度较高时有水尾气模型与沥青分子间的结合能较低。由于尾气在刚刚排出时温度较高,此时尾气有向上扩散的趋势,并不容易吸附在沥青表面。但由于隧道内通风环境较差且湿度较高,在尾气降温的过程中,尾气分子会逐渐被水分子吸引并吸附在沥青路面表面形成尾气油膜。因此,改善隧道内通风环境使尾气及时排出隧道能够有效防止沥青路表尾气油膜的形成。

3 结论

基于某过江隧道沥青路面摩擦系数出现异常衰减的工程背景,本研究采用试验室模拟手段对不同湿度-尾气组合作用下沥青混合料摩擦系数的衰减规律进行了研究。此外,采用分子动力学模拟技术进一步探究了尾气油膜在沥青混合料表面形成的微观机理。基于本研究所设置的试验、模拟条件,得到主要结论如下:

(1)三种沥青混合料中,OGFC 混合料抗滑性能最优,并且对于湿度-尾气共同作用导致的试件抗滑性能衰减具有更强的抵抗能力。完全潮湿条件下尾气处理1h后,OGFC 混合料试件抗滑性能衰减幅度比其余两种混合料低29%以上。

(2)在相对干燥和完全潮湿条件下,尾气处理时间的增长都会导致沥青混合料摩擦系数线性下降,完全潮湿条件导致的试件摩擦系数下降在路面干燥后恢复效果能够达到78%及以上,而尾气处理导致的试件摩擦系数下降难以自然恢复,并且随着处理时间的增长会出现累积效应,循环处理4 次后静置恢复的作用效果不足18%。

(3)水分子主要分布于各尾气分子0~5Å 范围内填充尾气分子间空隙,通过自身较强的极性吸引尾气分子并与之构成稳定整体,进而借助其与沥青分子间强静电相互作用有效促进尾气分子吸附在沥青分子表面。

(4)上述研究结论均为在仅考虑湿度、尾气作用条件下获得,无法完全表征实际沥青路面所处环境条件,因此后续将针对复杂环境条件下沥青路面抗滑性能的衰减规律进行深入研究。

作者贡献声明:

吴建涛:负责论文的整体思路与试验研究方法的指导,以及论文的审核。

马鑫源:负责部分试验方案的制订与实施,数据处理,论文的撰写与修改。

曹云刚:负责指导试验方案的制定以及论文的审核。

曹鹏飞:负责指导论文的撰写和修改。

陈俊:负责指导试验结果分析以及论文修改。

陈捷:负责实验设计和实施,参与数据处理。