华北地台寒武系芙蓉统均一石沉积组构分析

2022-07-29殷振轩左银辉肖恩照KHALIDLatif

殷振轩, 左银辉, 肖恩照, KHALID Latif

( 1. 成都理工大学 能源学院,四川 成都 610059; 2. 自然资源部极地科学重点实验室 中国极地研究中心,上海 200136; 3. National Centre of Excellence in Geology, University of Peshawar, 25130 )

0 引言

均一石(Leiolite)由BRAGA J C等[1]提出,描述宏观上以穹隆状生物丘构造及颜色差异与普通灰岩区分的一类相对均一、隐晶质岩性、无纹层或凝块结构的中等构造微生物成因沉积[2-8]。构成该类生物丘主体的均一石具有贫乏结块、成层或树枝状等构造,在分类研究中并不能简单归类为早期微生物岩分类中的叠层石或凝块石。在微生物碳酸盐岩分类中,RIDING R E等[2]、DUPRAZ C等[3-4]将均一石作为无明确宏观组构的单一分类使用;梅冥相等将均一石与叠层石、凝块石、树形石,以及后纹理石、核形石一同修订为微生物碳酸盐岩的6个大类[6-12]。不同于其他种类微生物碳酸盐岩,均一石在介观结构上的贫乏与其显微镜下表现复杂非均一性沉积组构,使均一石的成因机理及环境响应等成为研究重点[6-8, 13]。了解构成微生物席的蓝细菌及其分泌的细胞外聚合物的复杂钙化作用,探讨多重微生物膜在不同环境复杂代谢作用及相应产物,由于缺乏可类比的现代均一石实例,均一石的研究存在一定困难,均一石与碳酸盐泥丘及粘结岩在形态及构成上的相似性也造成均一石在概念上的不确定[7]。

华北地台在寒武纪接受沉积较晚,总体属于陆表海沉积,纽芬兰世及第二世以泥岩、粉砂岩与碳酸盐岩组成的混合沉积为主,苗岭世中后期至芙蓉世,向上变化为以鲕粒灰岩及碳酸盐泥为主的碳酸盐台地沉积序列[6,14-20]。华北地台碳酸盐岩发育广泛[21],为微生物碳酸盐岩沉积特征的研究提供实例和理论基础,梅冥相等[22-23]、常玉光等[24]、辛浩等[25]描述寒武系叠层石生物丘沉积组构;齐永安等[26]、LEE J H等[27]总结凝块石及相关控制因素;HAN Z Z等[28]、肖恩照等[8,29]探讨微生物席在核形石形成过程中的参与机制。

华北地台寒武系叠层石[25,30-31]与核形石[8,12,29,32-34]研究较多,有关均一石的报道较少,在少数区域可见均一石生物丘发育,为寒武系均一石提供研究对象[6-8,13]。基于山东及河北地区均一石,梅冥相等[6-7]探讨复杂的多重钙化作用的形成机制与环境响应;肖恩照等[8]描述均一石内部复杂的微生物活动信号,印证显生宙第一幕蓝细菌钙化作用,讨论促进钙碳酸盐沉淀的微生物新陈代谢机制多样性;LATIF K等[13]总结均一石内部泥晶与微亮晶成因机制。笔者选取河北涞源祁家峪剖面和山西大同口泉剖面均一石,由宏观至微观尺度分析两个剖面同期均一石的形态学及碳酸盐岩微相,讨论均一石在沉积组构及环境响应表现的差异,探讨均一石形成过程中微生物席与局部环境因素的影响,为研究均一石形成机制提供对比实例。

1 区域地质概况

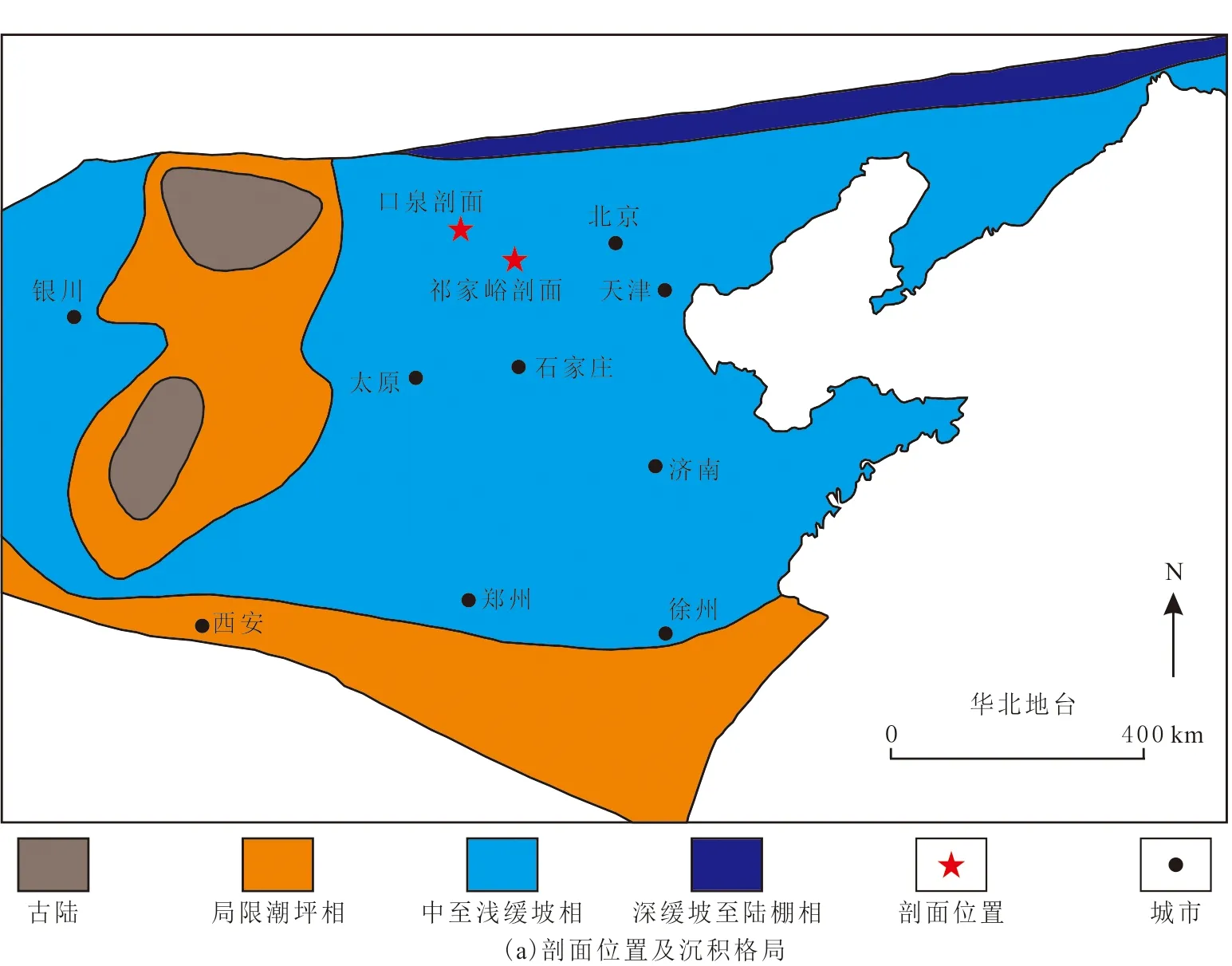

祁家峪剖面位于河北省涞源县西10 km处,口泉剖面位于山西省大同市西南约25 km处、华北地台中北部(见图1)。华北地台寒武系芙蓉统可与“炒米店组”相对应,包含长山组及凤山组,进一步划分为3个三级层序[6,8]。华北地台寒武系芙蓉统与广泛发育鲕粒滩为特征的苗岭统之间,以下伏鲕粒灰岩、上覆钙质泥岩组成的淹没不整合型层序界面为底界[6-8,18,19],而芙蓉统内部钙质泥岩以向上变化为块状灰岩为特点的缓坡型台地,与下伏苗岭统以鲕粒为特征的碳酸盐台地不同,芙蓉统内部常见以微生物碳酸盐岩为主导的生物丘[6-8]。寒武系芙蓉统顶界常见白云石化现象,代表与奥陶系之间由变浅和暴露导致的陆上不整合面,指示构造抬升形成的特殊的华北地台南缘潮坪相带(见图1(a))[6-8]。

祁家峪与口泉剖面长山组单独构成一个三级层序,底界为陆棚相钙质泥岩与下伏崮山组鲕粒灰岩组成的突然相变面,代表海平面快速上升形成的淹没不整合型层序界面;顶界为长山组顶部的泥晶灰岩与上覆凤山组陆棚相钙质泥岩,同样为典型的淹没不整合型层序界面。祁家峪与口泉剖面长山组三级层序的底部为钙质泥岩构成的凝缩段(CS);中部高水位体系域(HST)主要由条带状泥晶灰岩、泥灰岩及生物潜穴灰岩互层组成;顶部的强迫性海退体系域(FRST)由生物潜穴灰岩与厚层块状泥晶灰岩组成,以泥晶灰岩内部发育的均一石生物丘为特征(见图1(b))[8,18-19]。

图1 研究区位置及剖面长山组层序地层划分(据文献[6]修改)Fig.1 Study area location and sequence stratigraphic framework for the Changshan Formation(modified by reference [6])

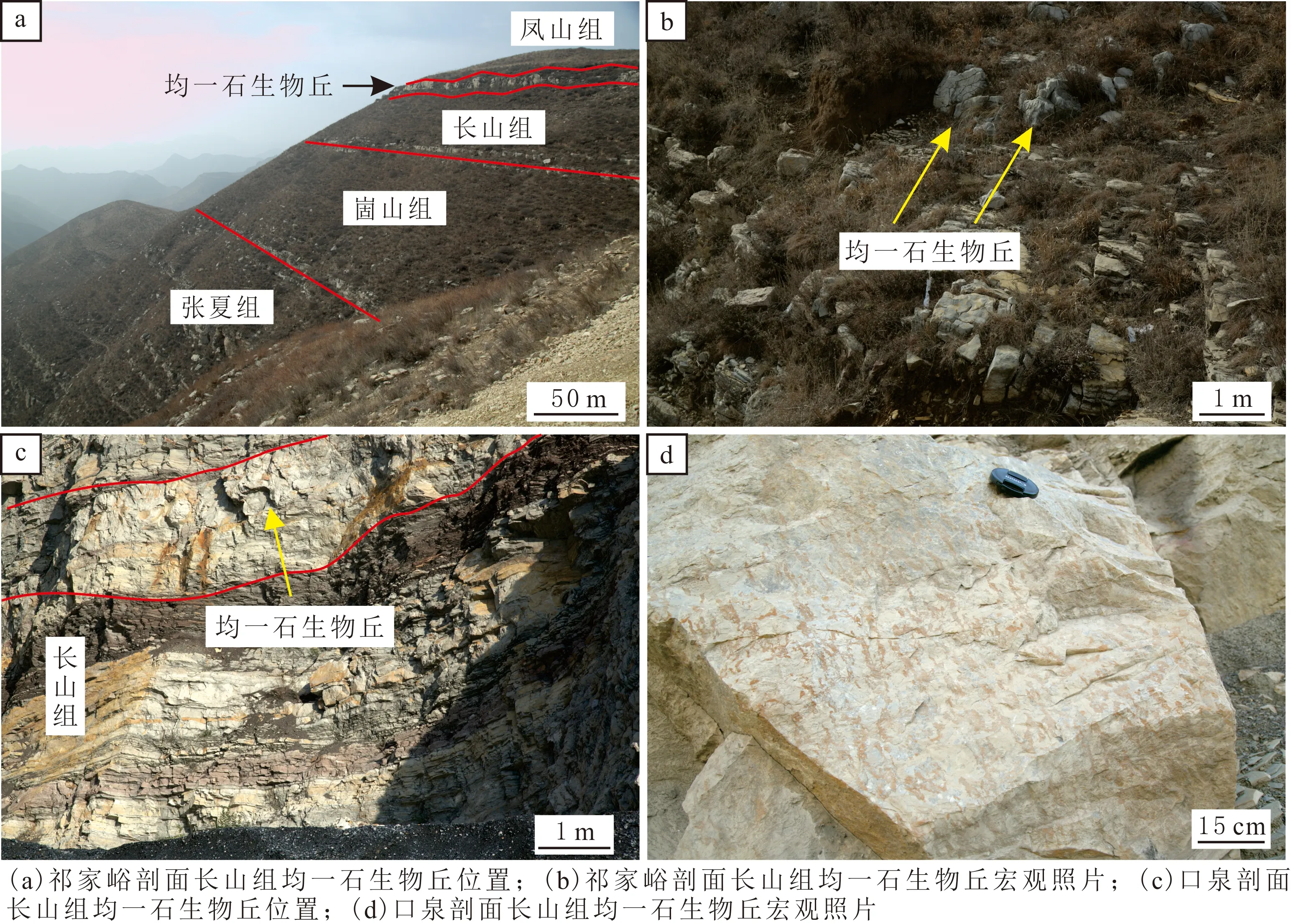

祁家峪与口泉剖面长山组岩性变化趋势相似,由底部陆棚相钙质泥岩,至中部以条带状泥晶灰岩等为主的中、深缓坡相,再至顶部浅缓坡相厚层块状泥晶灰岩,总体表现为向上变浅(见图1(b))。两个剖面均一石发育层位为三级层序顶部的厚层块状泥晶灰岩,构成各自三级层序的强迫性海退体系域,代表相对海平面下降阶段形成的产物(见图2(a、c))。

图2 均一石生物丘宏观特征Fig.2 General features of the leiolitic bioherm

2 均一石宏观特征

祁家峪与口泉剖面均一石在宏观上具有较为相似的特征,与均一石的均一、隐晶质、无纹层、无凝块结构的定义较为一致,野外表现为均一性隐晶质,以米级穹窿状碳酸盐岩丘体的形式发育于长山组顶界厚层块状泥晶灰岩层,边界清晰,可见与围岩之间的突变边界(见图2(b、d)),具有早期石化作用特点[6-7,20]。这些丘状体宏观上形成较为明显的岩体起伏,与RIDING R描述的生物丘相符[35]。生物丘主体不发育明显组构,颜色差别与周围块状灰岩较易区分,与相同层序地层位置发育在鲕粒灰岩内部的生物丘相比,产出位置虽同为浅缓坡,但发育在泥晶灰岩中且缺少纹层等特征的均一石生物丘水体环境更深[6-8]。构成均一石生物丘的致密泥晶代表均匀堆积的结果,表明均一石生物丘可能为浅缓坡动荡环境下微生物席底栖生长的产物。

3 均一石微观特征

显微镜观察结果显示,祁家峪与口泉剖面的寒武系芙蓉统长山组均一石生物丘内部主要由暗色泥晶与微亮晶组成,含有较多生物碎屑。均一石内部钙化微生物化石种类较为相似,主要包括附枝菌(Epiphyton)、葛万菌(Girvanella)及肾形菌(Renalcis)。均一石内部发育大量黄铁矿颗粒,说明在均一石形成过程中有蓝细菌与异养细菌的参与。

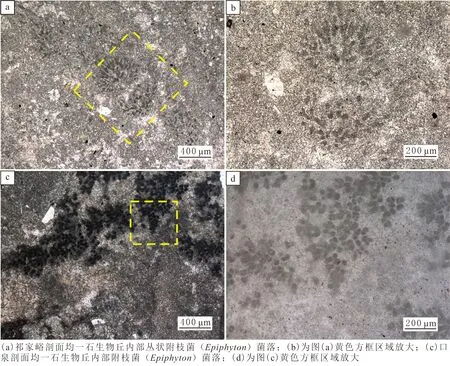

3.1 附枝菌(Epiphyton)

祁家峪和口泉剖面均一石生物丘发育较为典型的附枝菌(Epiphyton)(见图3(a-b))。附枝菌在外形上呈分叉的管状树状体,放射状、扇形状密集发育;附枝菌在纵向截面表现为树枝状,在横向截面表现为圆球状,分枝呈圆棒状,直径介于40~90 μm,基本构成主要为暗色泥晶。

图3 均一石生物丘内部附枝菌Fig.3 Images showing Epiphyton in the leiolitic bioherm

相对于祁家峪剖面,口泉剖面均一石生物丘内部附枝菌(见图3(c-d))表现为:(1)附枝菌丝状体分枝的直径大多更粗更长,直径大于60 μm;(2)附枝菌丝状体分枝及主干的中心部位出现中空微亮晶区域,更接近基座菌(Hedstroemia)的特征[6]。根据附枝菌分枝直径及其菌落基本形态,划分4类附枝菌,为较粗枝杈状(类型Ⅰ)、分段枝杈状(类型Ⅱ)、较细枝杈状(类型Ⅲ)和管状枝杈状(类型Ⅳ)。祁家峪剖面均一石生物丘内部主要发育类型Ⅲ附枝菌[36],口泉剖面均一石生物丘内部附枝菌发育较粗大的分支,划分为类型Ⅰ附枝菌。

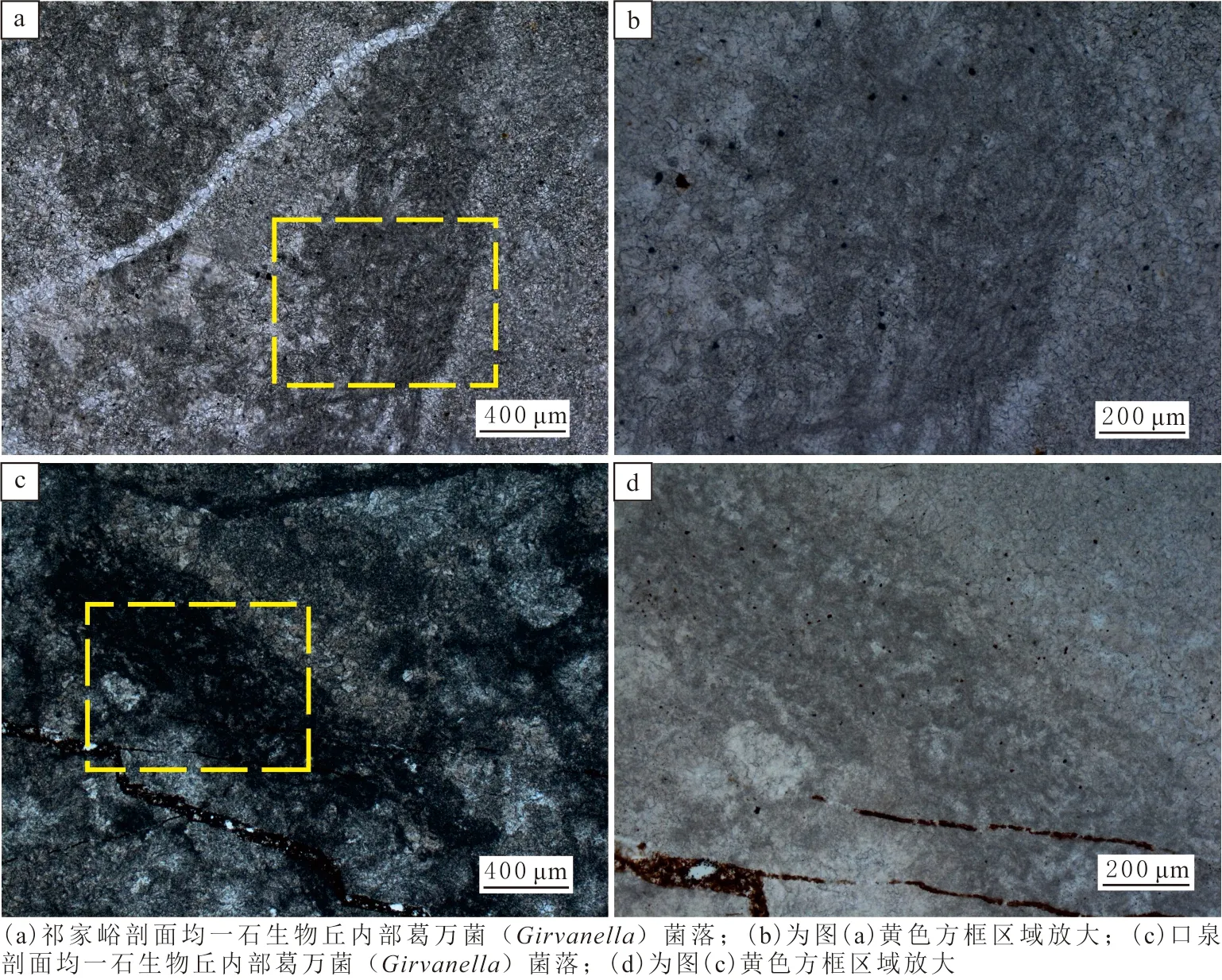

3.2 葛万菌(Girvanella)

祁家峪和口泉剖面均一石生物丘内部发育丰富的葛万菌(Girvanella)丝状体,呈均匀且长度不等的细长管状,部分较长的个体可达毫米级,为相连细胞列和外部多糖质胶鞘组成的蓝细菌化石,代表蓝细菌鞘的活体钙化作用的产物[5,37]。葛万菌丝状体外部为一层厚度约为5 μm暗色泥晶鞘壁,内部由亮晶方解石构成,内部直径为10~20 μm。祁家峪剖面均一石生物丘内部葛万菌呈不规则条带状分布,有小部分互相缠绕聚集为小团块或单个丝状体(见图4(a- b))。口泉剖面均一石生物丘内部葛万菌丝状体更具有定向发育的特点,外部呈同一方向排列的条带状分布,葛万菌条带群落内部丝状体相互聚集缠绕,但有一定的定向性(见图4(c-d)),可能是底栖微生物席受水流的影响而形成的顺流定向生长现象。

图4 均一石生物丘内部葛万菌Fig.4 Images showing Girvanella in the leiolitic bioherm

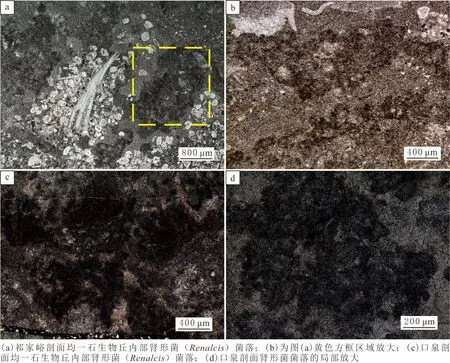

3.3 肾形菌(Renalcis)

祁家峪和口泉剖面均一石生物丘内部发育的肾形菌(Renalcis)在形态上比较多样,表现为空的、不规则球状(见图5(a-b))、囊状(见图5(d))或直立生长肾脏形状的束状体。两个剖面均一石生物丘内部发育的肾形菌主体表现为富含有机质的暗色泥晶壁,厚度约为10 μm,中腔直径约为50 μm,被微亮晶方解石填充。显微镜下观察可见不同形态的肾形菌菌落密集产出,形成毫米级葡萄状群体(见图5(c))。肾形菌被描述为球状蓝细菌菌落的鞘体钙化产物,对光照、营养物等环境因素的变化具有更高的忍耐性。

图5 均一石生物丘内部肾形菌Fig.5 Images showing Renalcis in the leiolitic bioherm

3.4 特殊蓝细菌丝状体化石

口泉剖面均一石内部可见一种以暗色泥晶(见图6(a-c))为主要构成,集中产出毫米级丝状体,在形态上无分叉且个体间无相互缠绕现象,常呈平行排列(见图6(b)),可见较少的交叉或重叠现象。在外观上,该类微生物丝状体化石与葛万菌丝状体化石高度相似,内部未见由微亮晶方解石构成的空腔、个体之间无缠绕的平行排列模式,以及这类丝状体更大的单体长度证明区别于常见的葛万菌化石,可类比于现代的织线菌(Plectonema),代表大气圈CO2浓缩作用(CCM)机制的结果。

图6 口泉剖面均一石生物丘内部丝状微生物化石Fig.6 Images showing filamentous microbial fossils in the leiolitic bioherm from Kouquan Section

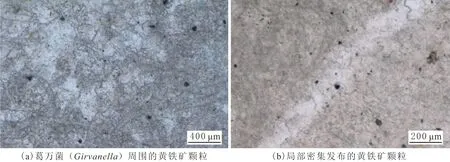

3.5 黄铁矿颗粒

在祁家峪剖面寒武系芙蓉统长山组均一石的致密泥晶组构中,可见一种黑色黄铁矿颗粒(见图7),直径为5~30 μm,局部可见等粒状亚微米级黄铁矿晶体聚集成球形集合体[38]。作为碳酸盐岩中硫酸盐还原菌的遗迹化石[38],黄铁矿颗粒被描述为微生物席内硫酸盐还原菌主导的硫酸盐还原反应产物[39],指示在均一石形成过程中有厌氧细菌的参与,以及均一石形成过程中复杂的微生物沉淀作用[6]。

图7 祁家峪剖面均一石生物丘内部黄铁矿颗粒Fig.7 Images showing pyrite particle in the leiolitic bioherm from Qijiayu Section

4 讨论

祁家峪与口泉剖面寒武系芙蓉统长山组具有相似的岩性变化趋势,以均一石为主体的生物丘发育在三级层序顶部的强迫性海退体系域,代表两个剖面均一石为相对海平面下降阶段的产物。与相同层序地层位置发育的叠层石生物丘或核形石相比,均一石生物丘缺乏宏观上动荡环境的指示(发育于鲕粒灰岩),以及自身无明显纹层等介观结构特征,指示均一石生物丘发育于浅缓坡相相对较深的位置。均一石生物丘与块状泥晶灰岩之间的明显边界表明,均一石生物丘在形成过程中受微生物席约束,其内部颜色较浅的致密泥晶指示微生物席内存在持续进行的均匀堆积作用[1-2]。两个剖面均一石生物丘相同的层序地层位置,以及环境与内部致密泥晶等特征,将均一石生物丘的形成描述为在缺乏风暴等动荡因素的浅缓坡环境中,由光合作用微生物席固着后通过内部复杂钙化作用建造的产物。

均一石微观特征观察表明,两个剖面均一石在微生物化石种类上表现部分相似性,丰富的附枝菌(Epiphyton)、葛万菌(Girvanella)、肾形菌(Renalcis)的发育与显生宙第一幕蓝细菌钙化作用事件及其代表的微生物碳酸盐的复苏期相吻合。葛万菌丝状体被描述为蓝细菌鞘活体钙化作用的产物,需要研究寒武纪较高的CO2含量及不需要借助CCM机制的蓝细菌鞘钙化作用[7],葛万菌与附枝菌等较为典型的钙化蓝细菌化石,代表两个剖面均一石形成于以蓝细菌为主导的光合作用微生物席内复杂的钙化作用[6],说明微生物席分泌的细胞外聚合物基质在致密泥晶的均匀堆积过程中发挥重要作用[3-4,6]。附枝菌的多处发育对寒武纪第三世末期“附枝菌灭绝事件”,以及可能存在的寒武纪第三世至芙蓉世的生物造礁样式的转变等认识产生影响[8]。致密泥晶中可见黄铁矿颗粒,指示硫酸盐还原细菌的存在,以及硫酸盐还原反应及其产生的碱度发动机在微生物沉淀作用中的贡献。同时,表明均一石的形成是基于蓝细菌主导的光合作用微生物席内部钙化作用,以及异养细菌对蓝细菌及其分泌的细胞外聚合物质(EPS)的降解过程。

祁家峪与口泉剖面在微生物化石特征上存在差异,口泉剖面附枝菌具有更粗大的分支、葛万菌定向排列、肾形菌数量较多等。同时,口泉剖面均一石可见一种以群落集中出现的、可类比为织线菌(Plectonema)的丝状微生物化石,织线菌被描述为蓝细菌定殖过程中晚期演替的典型群落,指示微生物钻孔等活动的加剧及蓝细菌演替模式向最稳定阶段的发展[40]。类似织线菌的丝状微生物化石的发现,表明祁家峪和口泉剖面均一石生物丘在相似的形成机制中存在差异。这些差异现象代表局部环境因素需要研究确定,同时受限于均一石较少的研究报道与可类比的现代实例,分析差异现象对应的局部营养程度与微生物席的环境响应机制存在困难。祁家峪和口泉剖面寒武系长山组均一石生物丘在微生物化石形态及种类上存在差异,证明构筑均一石的微生物席具有蓝细菌种类多样性与生态系统复杂性特征。

5 结论

(1)华北地台祁家峪和口泉剖面均一石生物丘发育于三级层序顶部的强迫性海退体系域,代表两个剖面均一石为相对海平面下降阶段的产物。

(2)祁家峪和口泉剖面均一石生物丘内部可见的蓝细菌化石种类高度相似,主要为附枝菌(Epiphyton)、葛万菌(Girvanella)、肾形菌(Renalcis),与显生宙第一幕蓝细菌钙化作用和微生物碳酸盐的复苏期相吻合,代表两个剖面均一石具有相近的微生物钙化成因机制。

(3)黄铁矿颗粒与蓝细菌化石共同发育,代表均一石的形成是微生物席内钙化作用与异养细菌降解作用的共同结果。均一石生物丘内部微生物化石形态特征上的差异,以及在口泉剖面可见的类比于织线菌(Plectonema)的丝状体化石,代表两个剖面均一石在局部环境及微生物多样性上存在差异。