西安市2000—2015 年景观格局时空变化研究

2022-07-28马文杰张平

马文杰 张平

(西安工程大学环境与化学工程学院,陕西西安 710600)

1 引言

土地是人类生产和发展的基石,是人与自然关系的重要反映,土地利用可以揭示区域环境质量,是21 世纪景观生态学研究的新热点[1],景观格局是土地利用变化的最显著反映[2],对景观格局的研究是景观生态学研究的重要领域之一[3],对于城市发展过程中土地的可持续利用以及政策制定具有重要参考意义。已有学者开展了大量相关研究[4-6],运用地理空间技术和景观格局指数,分析区域景观结构及时空变化规律,是目前国内外探讨景观格局的主要途径[7],而以地理信息系统(GIS)与Fragstats 结合是目前应用最广泛的方法。方行等[8]选取6 种景观水平的格局指数,分析了1988 年以来的东莞市城市空间格局特征和变化;角媛梅等[9]应用GIS 与Fragstats,选取了9 个斑块类型指标和13 个景观水平指标,分析了干旱区农业绿洲的景观格局;黄孟勤等[10]通过选取景观格局指数,从整体和区域角度解析了三峡库区山区农业景观格局的演变特征。

本文充分借鉴以往研究经验,以LUCC 遥感监测数据为基础,采用GIS 和Fragstats 结合的方法分析西安市景观格局时空变化,评估2000—2015 年西安市景观格局时空演变规律,为西安市未来景观规划和可持续发展提供参考依据。

2 研究区概况

西安市处在陕西省关中平原渭河流域,107°40′~109°49′E,33°42′~34°45′N,是我国西北地区的中心城市,其下辖13 个区县,东西长约204 km,南北宽约116 km,总面积约10 014 km2。西安处于暖温带半湿润大陆性季风气候区,冷暖干湿四季分明,年平均气温13.3 ℃,多年平均降雨量740 mm。地势北低南高,北部为渭河平原,地势平坦,平均海拔400~700 m,南部为连绵山地,秦岭山脉横亘于西安以南,其中太白山最高峰高3 800 m,为我国中部最高峰。

3 数据来源与研究方法

3.1 土地利用数据

本研究使用的LUCC 数据来源于中国科学院基于Landsat TM/ETM 数据,在国家资源环境数据库基础上发展而来的1 ∶10 比例尺土地利用/覆盖专题数据库,选取时间为2000 年、2005 年、2010 年和2015年,空间分辨率30 m,通过ArcGIS 10.3 将整个研究区分为耕地、林地、草地、建设用地、水域、未利用地6 种景观类型。

3.2 景观格局指数选取

景观格局指数是对各景观斑块的排列分布情况进行计算的结果,是定量化表述景观特征的重要分析手段,参照有关学者的相关工作[11],并结合本研究区概况,选取类型和景观两种水平的格局指数进行分析。包括类型水平上的景观百分比指数(PLAND)、边缘密度指数(ED)、聚集度指数(AI)和景观水平上的蔓延度指数(CONTAG)、香农多样性指数(SHDI)、聚集度指数(AI*),总共6 个衡量指标,通过Fragstats 软件进行计算,分析景观格局特征。

3.3 划分分析网格

为研究西安市景观格局时空分布,本研究采用渔网法将整个研究区划分为若干网格。为避免网格过小造成内部景观类型单一,或因网格过大导致研究区网格数量较少,无法反映空间差异[12],选取5 km×5 km 的渔网网格,将西安市划分为479 个独立的区域,分别计算其景观格局指数。

4 结果与分析

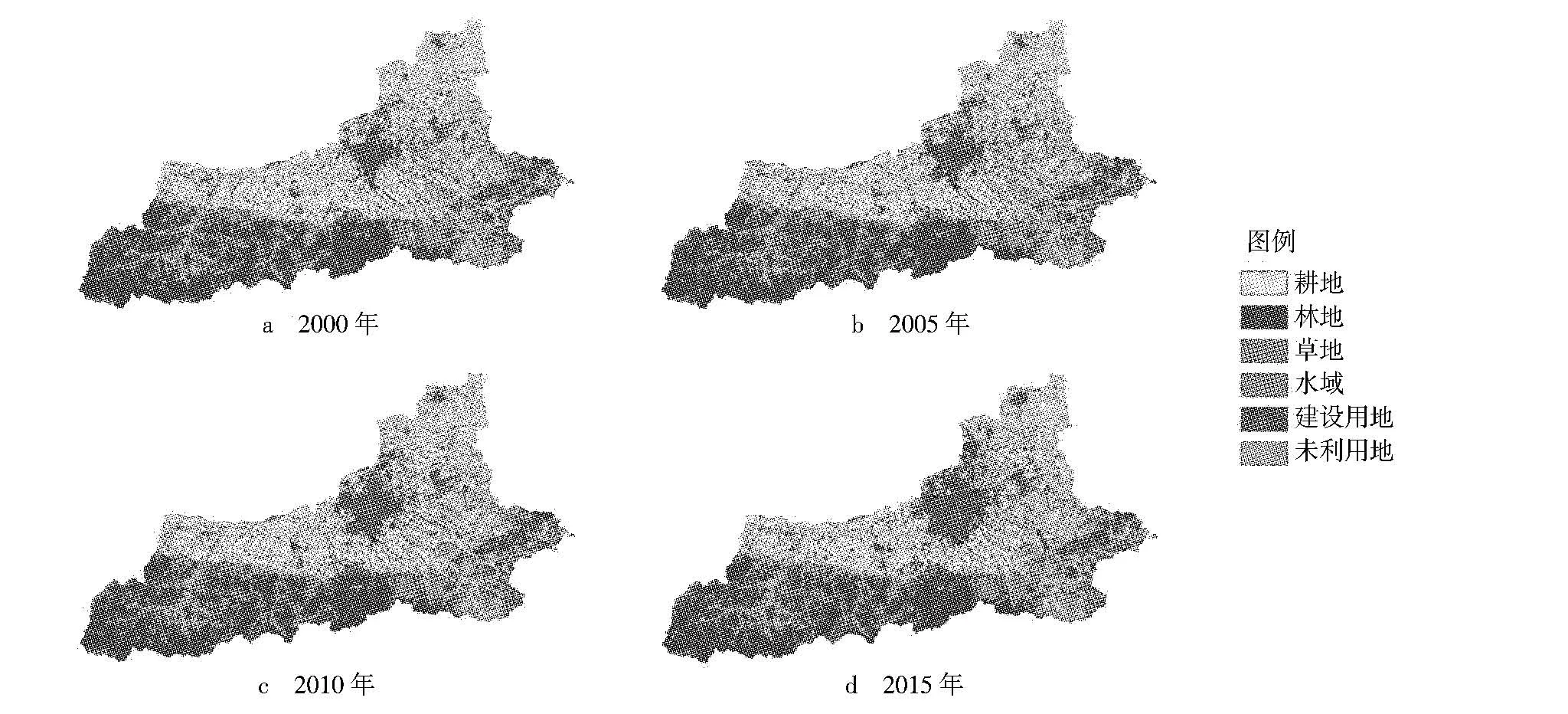

4.1 土地类型景观分布

2000—2015 年西安市土地景观分布示意图见图1。土地景观分布显现出明显的区域异质性,以秦岭为界限,北方是平坦的关中平原地区,耕地和建设用地为该区域主要景观类型,其中又以耕地为主,随着城市的发展和人口的快速增长,2000—2015 年建设用地加速扩张,耕地景观趋于破碎化,同时水域面积有所增长,南方多为沟壑纵横的山地,土地景观以林地和草地为主,耕地网脉状分布。15 年间景观类型未有明显改变,边缘地带少量受到建设用地侵蚀。西安未利用地面积较小且变化不明显。

图1 2000—2015 年西安市景观分布示意图

4.2 景观格局指数分析

4.2.1 类型水平

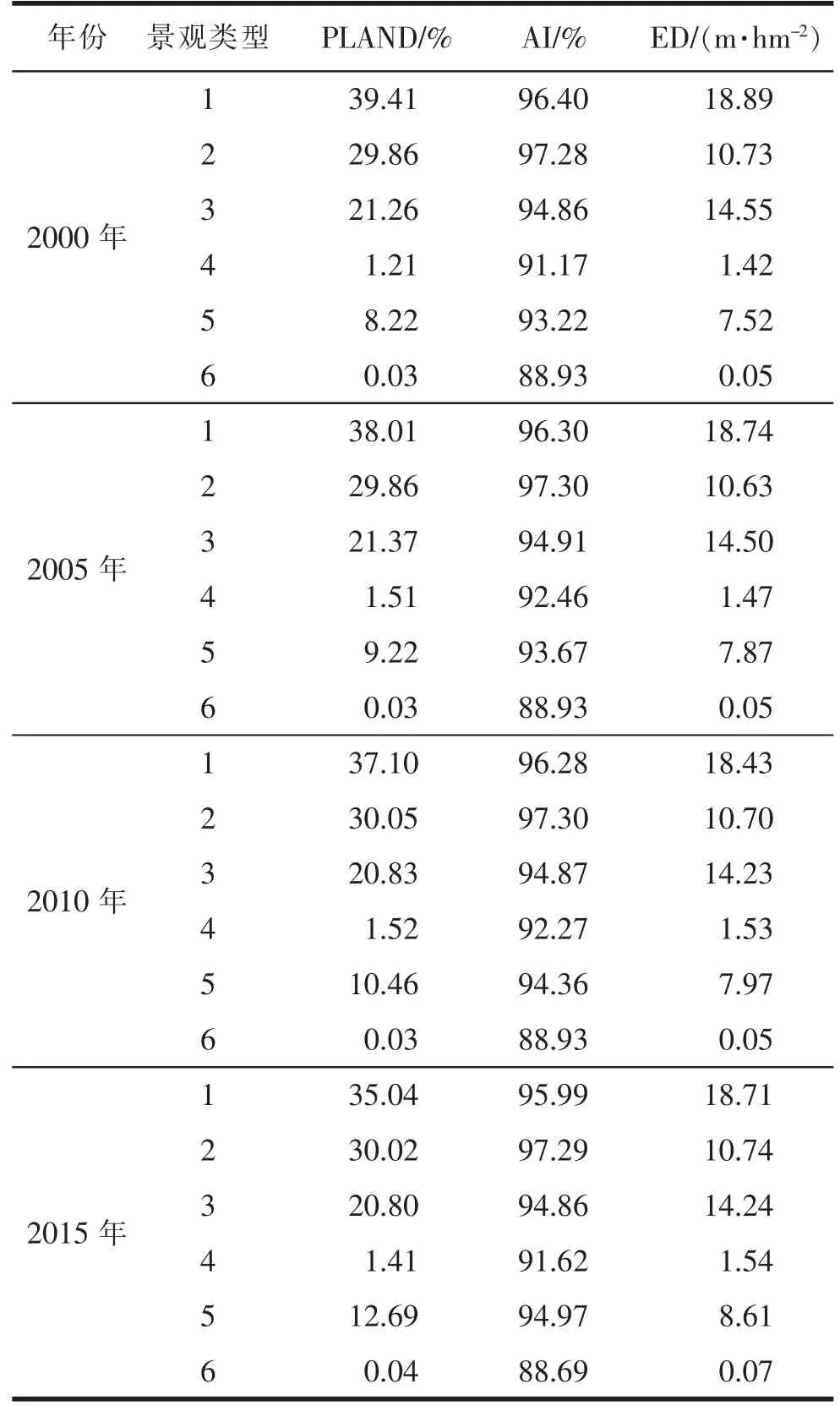

2000—2015 年西安市各类型景观水平指数见表1。

表1 2000—2015 年西安市各类型景观水平指数

PLAND 指示景观面积所占的百分比,可衡量研究区整体景观组成以及变化情况。耕地是西安市PLAND 最大的地类景观,林地居第2 位,然后是草地、建设用地、水域和未利用地。建设用地PLAND 持续增加,2015 年达到12.69%。耕地PLAND 不断缩减,2000 年为39.41%,到2015 年仅有35.04%。林地PLAND 缓慢增长,草地PLAND 有所下降,总体变化不大。水域和未利用地PLAND 有所增加,但由于占比较小,对生态和景观格局影响较小。

AI 反映景观聚集情况,西安市林地AI 一直维持在97%以上,景观具有高聚集度,其次是耕地,AI在96%上下,耕地分布较为集中,2010 年以后,耕地AI 小幅下降,农用地趋于分散和破碎化。草地AI 为95%左右,从2005 年起逐渐退化,但总体趋于平缓。建设用地和水域AI 变化显著,建设用地AI 在2000年为93.22%,到2015 年变为94.97%,说明建设用地扩张,由原来的分散演变为聚集,而水域AI 波动较明显,由2000 年的91.17%先增长到2005 年的92.46%,再逐渐下降为2015 年的91.61%。未利用地景观聚合度最低,15 年间无明显变化,AI 在89%左右。

ED 是景观斑块边界长度与景观总面积的比值,体现了景观破碎程度。西安市耕地ED 最高,在18 m/hm2以上,草地为14 m/hm2左右,林地为10 m/hm2左右,而建设用地则在8 m/hm2左右。说明耕地与其他景观相比割裂程度更高,在2010 年以后,耕地ED 继续增加,整体性被进一步破坏。此外,通过ED 还可以看出,草地的破碎度高于林地,林地的连通度更强,水域和未利用地景观的ED 值较低,整体性好。

4.2.2 景观水平

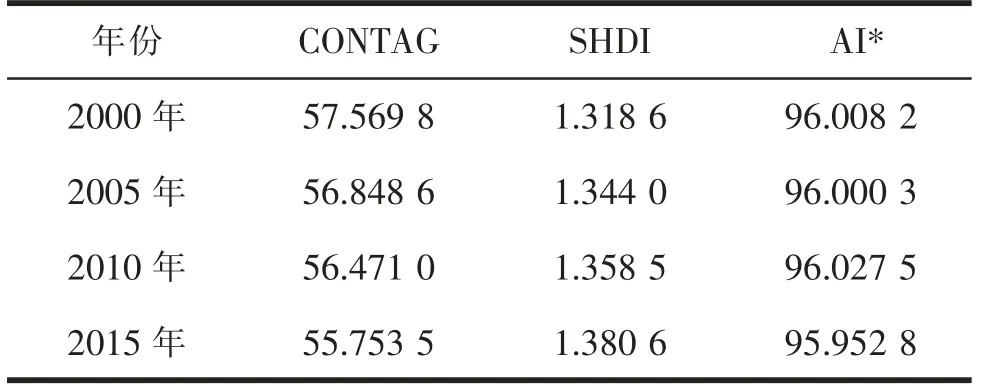

2000 —2015 年西安市整体景观水平指数见表2。

表2 2000—2015 年西安市整体景观水平指数 %

CONTAG 由2000 年的57.569 8%下降为2015年的55.753 5%,景观总体连通性降低。SHDI 反映景观异质性和多样性水平,2000—2015 年,SHDI 呈上升趋势,研究区各景观斑块分布趋于平均,景观多样性增加。2000—2010 年AI* 由96.008 2%增长为96.027 5%,该时段小斑块聚合成为大斑块,优势景观形成并发展,在2010 年后AI*下降,景观朝着割裂和破碎化转变,景观连通性能下降,异质性增加。

通过渔网分区计算2000 年和2015 年西安市景观格局指数,示意图见图2。

西安市平原和山区CONTAG 值较高,连通度好,建设用地扩张使得研究期内平原地区CONTAG有所下降,而以林草地为主的南部山区景观保护较好,CONTAG 高值无明显变化。SHDI 高值集中在蓝田区和临潼区南部,该区域主要景观为林地、草地和耕地,景观多样性较高。SHDI 在南部山区和北部平原较低,而在山区与平原的过渡带形成了条状高值区。AI*高值主要分布在长安区、鄠邑区和周至县,在西安市东北部阎良区、临潼区、高陵区AI*较高,景观较为聚集,到2015 年,上述地区AI*降低,景观异质性提升,连通度下降。平原地区AI*随着城市的发展有所下降。

5 结论

本研究基于土地利用数据,结合Fragstats 和GIS,评估了2000—2015 年西安市4 个时间段的景观分布和变化情况,通过计算2 种类型共6 个景观格局指数,探究了西安市景观格局的时空变化,结果显示:

(1)西安市景观分布具有明显的空间异质特征,北部以耕地和建设用地为主,南部则主要是山林和草地。2000—2015 年西安市耕地大量向外流出,主要转出为建设用地和草地,西安市建设用地迅速扩张,2015 年达到128 258.28 hm2,占西安市面积的12.69%,增长幅度54.43%。林地景观增长,草地减少,变化较平缓;未利用地和水域景观面积占比较小,它们的增长主要来自耕地、草地和林地的转移。

(2)通过西安市类型景观格局指数可知,耕地最为破碎,其次是草地和林地,建设用地破碎程度15年间逐渐上升,水域和未利用地虽然景观占比较小,但整体性较强。当景观百分比较高时,景观破碎的同时聚集度可以维持在较高水平,景观聚集程度林地最大,其次是耕地、草地,建设用地聚集性增强的同时,破碎程度也在增加。耕地破碎度先降,2010 年后为增,聚集程度逐年下降。

(3)西安市整体景观格局表现为多样性指数上升,景观连通度下降,景观破碎化程度提高。景观聚集度在2010 年后下降,主要是由耕地加速向建设用地转移引起的。空间上,以秦岭山脉为界,北部的平原地区和南部的山区由于存在各自的优势景观类型,因此连通度和聚集度较高,而交界地带各类景观较为割裂和分散,没有占据最优势的景观类型,斑块破碎化程度较高,连通性能较差,具有景观多样性。时间上,随着城市的发展和人口的增长,耕地作为平原地带的优势景观类型,受到建设用地斑块的扩张侵蚀,趋于破碎和割裂,从而使该地区总体聚集度降低,连通性下降,而山区15 年来景观格局无明显变化。