新生代员工资质过剩感知对网络闲散行为的影响

——一个有调节的中介作用模型

2022-07-28赵富强王龙栋史旭初

陈 耘, 徐 丹, 赵富强, 王龙栋, 史旭初

(1.武汉理工大学 管理学院,武汉 430070;2.湖州市港航管理中心, 湖州 313000)

一、 引 言

21世纪是知识日新月异与IT技术飞速发展复杂交织的时代。一方面,随着我国社会经济与教育的整体发展,劳动力胜任力素质越来越高。据新京报报道,2022年高校毕业生规模预计1076万人,同比增加167万。但由于新冠疫情的反复,社会整体经济疲软,中小企业举步维艰,就业形势日趋严峻,劳动力纷纷选择“向下就业”或自愿“就业不足”,即资质过剩现象愈加普遍。所谓资质过剩(Overqualified)是指个体所拥有的教育水平、经验、知识、技能或能力超过了正常工作所需。根据既有研究和当前劳动力市场就业状况来看,资质过剩已成为当前普遍现象与社会热点。另一方面,随着移动互联的发展,尤其是5G时代的到来,互联网与人们日常工作生活联系日趋密切。而新生代员工出生于互联网蓬勃发展的时代,其学习、工作与生活等方面与互联网联系往往比其他年龄段员工更为密切。随着85后或90后新生代员工成为职场之主力军,互联网成为工作生活中不可或缺的重要工具,而互联网既是工作开展的关键利器,又是生活休闲的重要工具。基于资源保存理论,个体资源是稀缺有限的,而互联网工作与生活的不可区分性使员工在工作中很难全身心投入,因而工作绩效受限,从而影响组织绩效与目标实现,因而成为组织管理亟待解决的管理问题,尤其感知资质过剩的员工更是如此。

文献研究发现,资质过剩相关研究既关注其消极影响,如工作退缩[1]、离职意向[2]、工作脱离[3]、低组织承诺[4]、反生产行为[5]等,又关注其积极影响,如主动行为[6]、越轨创新[7]、亲组织非伦理行为[8]等。因此,资质过剩既可能给组织或个体带来积极影响,也可能带来消极影响。然而既有文献对移动互联背景下新生代员工资质过剩的影响研究尚不多见。由于成长的时代不同,与传统一代员工相比,新生代员工在价值观、性格特质、工作认知和做事风格等方面均存在极大差异[9],因而相同的管理实践与方式往往造成工作冲突,引发新生代员工消极情绪,进而影响组织绩效,从而成为组织管理的棘手难题[10]。

现实中,组织往往偏爱高学历、高能力的候选人以谋求组织的高绩效,但对感知资质过剩的员工由于知识技能不能得到充分发挥,导致其教育、能力的投入短时间内难以得到匹配与补偿,因而缺乏工作意义,从而造成员工的负面情绪。互联网背景下,新生代员工对网络的需求性、可得性以及技能性等比传统一代更为强烈,尤其在感知资质过剩时,由于组织难以满足其心理需求和职业预期,加上网络作为新生代员工工作的工具性与可得性,因而其更有可能通过“刷微博”、“逛淘宝”、“使用微信闲聊”等表达不满、释放情绪以及找到慰藉。而员工在工作时间故意使用互联网从事与其工作无关的活动,称之为网络闲散行为。由于这种网络闲散行为的隐秘性,从而成为新生代资质过剩员工逃避工作、发泄不满以及释放情绪的普遍选择,因而显著影响其工作绩效与组织发展。

资质过剩意味着员工的冗余资质没有得到发挥,即个体能力与当前岗位不匹配,个体知识、经验、能力等未能得到充分利用,从而导致资源浪费和情绪损耗。为避免资源损失,其可能从事与工作无关的网络闲散行为,在闲散行为中进行能量储存与逃脱压力。基于自我调节理论,当个体感知资质过剩而导致愤怒或不公平等负面情绪时,个体为释放自身负面情绪,往往采取主动改变工作范围、工作认知等工作重塑,将自身冗余资源加以利用,从而缓解资质过剩所带来的负面影响。因此,工作重塑可能成为资质过剩感知对网络闲散行为作用的中介。此外,机会感知作为个体情境认知评价变量,可赋予个体对工作环境的高敏感性,个体在什么时间以及什么情境下采取重塑行为以使个体资源损失降至最小是个体工作重塑的关键。基于此,本研究旨在从个体-环境匹配视角出发,探究资质过剩感知影响网络闲散行为的内在机制以及机会感知在上述过程中的边界条件作用,以期为组织对资质过剩员工的管理实践提供决策参考与理论借鉴。因此,本研究理论概念模型构建如图1所示。

图1 研究模型

二、 理论基础和研究假设

(一) 资质过剩与网络闲散行为

网络闲散行为(Cyber Loafing Behavior,CLB)最早由Kamins提出,用来描述员工在工作场所中故意使用互联网从事与工作无关的冲浪或电子邮件活动[11]。既有研究表明,网络闲散行为具有普遍性、隐蔽性和危害性等三大特征。Lim等研究表明,超过80%的员工在工作时间发送与工作无关的电子邮件或上网娱乐[12]。同样Mercado认为,超过60%的员工将部分工作时间花在社交网站上[13]。因此,网络闲散行为在工作中十分常见。

基于个体-环境匹配理论,资质过剩说明员工知识、技能和经验等超过当前工作岗位要求。在这种情况下,员工会认为当前工作不能充分运用自身能力且无挑战性,同时会感觉其投入(如教育、技能和经验等)与报酬(如用武之地和发展机会等)之间关系不平等,因而倾向于认为应该得到与其资质相匹配的职位,以充分展示其才能[14]。如果这一需求得不到满足,他们可能经历负面情绪,并减少工作努力[15],从而导致工作场所偏差行为的发生,如网络闲散行为。此外,由于新生代员工更倾向于在社交媒体上进行自我披露和群体关系维系[16],当其感觉自身资质过剩时,为发泄自身负面情绪,其往往更易于工作时间在网络上“闲逛”。基于此,本研究提出如下假设:

假设H1:资质过剩感知对网络闲散行为具有正向预测作用。

(二) 工作重塑的中介作用

工作重塑(Job Crafting,JC)指个体在工作任务和工作关系上所做的操作性或认知上的改变,这种改变包括任务、关系和认知等三方面[17]。工作重塑是一种积极的工作行为,员工可通过积极寻找完成工作任务的新方法或通过改变其工作职责或范围等来改善其当前工作条件。根据个体—环境匹配理论,资质过剩感知水平较高的员工处于个体-工作不兼容状态,即当前工作与个体期望不匹配,对个体绩效提升与职业发展不利。由于这种能力-要求不一致,感知资质过剩的员工可能会由于工作缺乏挑战、机会和责任而感到资源被剥夺[18]。为改变当下不利的工作情境,降低资源损失,员工势必会通过改变工作任务界限、关系界限和认知界限来释放自身冗余资源,从而使环境向着有利于自身的方向发展。

工作重塑被认为是员工实现个体-工作匹配度的有效策略,通过工作重塑充分运用自身冗余资质,降低实际工作和理想工作之间的差距,从而为个体和组织带来有益结果,同时减少消极后果。一方面,感知资质过剩的员工通过工作重塑使自身能力与工作更好契合,感到更有活力和更为充实,从而激励其在工作中投入更多精力;另一方面,在工作重塑过程中,感知资质过剩的个体会充分运用自身知识、优势、经验等,更加专注于自身工作角色[19]。此外,感知资质过剩的员工通过工作重塑来更好地与自身能力保持一致,充分满足其利用自身冗余知识、技能和能力(KSA)来完成工作要求的期望,从而减少职场偏离行为,如网络闲散行为。基于此,本研究提出如下假设:

假设H2:工作重塑在资质过剩感知与网络闲散行为之间起显著中介作用。

(三) 机会感知的调节作用

既有研究表明,工作重塑取决于员工感知到的工作环境中实际的重塑机会[17,20]。机会感知(Perceived Opportunity,PO)是指员工对其主动优化自身工作环境的机会的感知[20]。既有研究一致表明,认为有重塑机会的员工实际上更有可能在工作中进行认知上、任务上、关系上的改变。感知到工作重塑机会决定了员工是否实际实施工作重塑行为[21]。感知资质过剩的员工因其能力冗余状态的影响往往倾向于通过塑造工作岗位来更好满足自身需求和角色。而组织环境往往影响资质过剩员工的工作重塑行为,如组织提供的平台优势、领导支持以及同事帮助等,这些外部组织支持会使资质过剩员工感知到更多重塑的机会,而重塑机会越大,员工就越有可能进行工作重塑。而机会感知可能取决于员工对自身资源的评估[22]。感知资质过剩的员工认为具有冗余资源,其能力并没有得到充分利用,同时在工作中感知到有机会发挥自身特长以及运用自身知识、经验与技能时,其更有可能实施使自身“大放异彩”的主动行为,而这种行为往往对组织和个体均有积极影响。基于此,本研究提出如下假设:

假设H3:机会感知调节资质过剩感知对工作重塑的影响,机会感知水平越高,资质过剩感知对工作重塑的影响越大。

假设H4:机会感知调节资质过剩感知对网络闲散行为的影响,机会感知水平越高,资质过剩感知对网络闲散行为的影响越小。

基于此,本研究将机会感知调节路径与前述“资质过剩感知→工作重塑→网络闲散行为”的中介作用有机整合,从而提出如下假设:

假设H5:机会感知调节资质过剩感知与网络闲散行为间经由工作重塑的间接作用,且在高水平机会感知下,该间接作用更强。

三、 研究设计

(一) 数据收集

本研究通过现场发放并回收问卷方式完成数据收集,调查对象主要是组织中感知资质过剩的员工,主要来源于湖北、广东、上海、江苏、四川等地区的企业,涉及的行业包括信息通讯、生物医药、生产制造、工程建设、咨询服务等。一共发放问卷600份,回收451份,其中有效问卷363份,回收有效率达到80.49%。调查对象中,男性与女性的比例大致相同(男性52.16%,女性47.84%);从调查对象年龄分布看,由于本研究将研究对象限定于新生代员工,因而所有研究对象年龄在20~31岁之间;从受教育情况看,大专及以下占9.19%,本科学历占57.43%,硕士学历占29.22%,博士及以上学历占4.16%;从婚姻状况看,未婚占88.71%,已婚占11.29%;从工作年限看,工作2年及以下占44.33%,2~5年占43.09%,5~10年占10.80%,11年及以上占1.78%;从企业规模来看,规模在50人及以下占11.52%,51~500人占22.28%,501~1000人占22.92%,1001人及以上占43.28%。

(二) 变量测量

本研究采用问卷调查法收集相关数据,所采用的测量工具均为国内外成熟量表,因而信效度较高。需要测量的变量包括资质过剩感知、工作重塑、网络闲散行为、机会感知等,各个量表均采用李克特5点评分法进行计分。

1.资质过剩感知。采用Maynard等编制的9题项资质过剩量表,主要题项包括“我的学历水平高于当前工作所需”,“我的工作技能对于当前工作有些大材小用”,“比我学历低的人也可以把当前工作做好”等[23]。该量表Cronbach’s a系数为0.89。

2.工作重塑。采用Slemp等编制的19题项工作重塑量表[24]。主要题项包括“我可以更改工作中要完成任务的范围或类型”,“工作中,我可以参与社交活动以建立更多关系”,“我经常可以思考工作对生活产生积极影响的方式”等。该量表的Cronbach’s a系数为0.92。

3.网络闲散行为。采用Lim等编制的5题项网络闲散行为量表[12],该量表主要题项包括“由于个人原因,我在工作中使用互联网访问网站和数字报纸来寻找信息”、“我很擅长使用互联网和电子邮箱”等。该量表的Cronbach’s a系数为0.87。

4.机会感知。采用Van Wingerden和Niks开发的5题项机会感知量表[25],主要题项包括“在工作中,我有机会接受新的活动和挑战”,“在工作中,我有机会改变与他人的联系形式”等。该量表的Cronbach’s a系数为0.91。

5.控制变量。由于性别、学历、婚姻、工龄、规模等人口统计变量可能影响变量间影响关系,因而本研究对上述人口统计变量加以控制。

(三) 统计分析方法

本研究采用Mplus8.3对数据进行验证性因子分析,采用SPSS23.0进行信效度检验、共同方法偏差、描述性统计、相关性分析、中介作用分析以及调节效应检验,使用PROCESS插件进行中介作用进一步验证以及有调节的中介作用检验。

四、 统计分析

(一) 共同方法偏差检验

采用Harman单因素分析法检验样本数据的共同方法偏差,把全部题项在SPSS 23.0中作为一个因子进行处理,输出的结果显示KMO值为0.910,适合做因子分析。未旋转因子分析共提取出9个初始特征值大于1的因子,首个因子的特征值为25.549,方差解释率为24.061%,未超过40%,因而本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

(二) 验证性因子分析

本研究通过验证性因子分析检验资质过剩感知、工作重塑、网络闲散行为以及机会感知等变量间区分效度。根据表1,四因子模型拟合效果最优:χ2=6011.711,df=2109,χ2/df=2.851,CFI=0.924,TLI=0.910,RMSEA=0.044,因此,本研究构念间区分度良好。

表1 量表整体区分效度分析

(三) 描述性统计与相关性分析

本研究通过SPSS 23.0统计软件对变量进行均值、标准差和相关系数的描述性分析。根据表2,资质过剩感知与网络闲散行为显著正相关(r=0.132,p<0.05),资质过剩感知与工作重塑显著正相关(r=0.145,p<0.01),工作重塑与网络闲散行为显著负相关(r=-0.161,p<0.05)。因而假设H1得到初步支持。

表2 相关性分析结果

(四) 假设检验

在相关性分析基础上,本研究检验员工资质过剩影响网络闲散行为的主效应、工作重塑的中介作用以及机会感知的调节效应。同时在回归时对数据共线性问题进行检查,结果表明,所有数据TOL均大于0.5、VIF均小于1.9,说明数据不存在严重的共线性问题。

1.主效应检验

为检验资质过剩感知与网络闲散行为之间的关系,本研究首先在模型中纳入性别、学历、婚姻、工龄以及公司规模等控制变量(模型1),然后再将自变量依次纳入模型(模型2),分步回归结果显示:与模型1相比,加入自变量POQ后,POQ对网络闲散行为的影响的回归系数为0.124(p<0.05),同时ΔR2显著大于0,因而假设H1得到支持。

2.中介效应检验

本研究首先采用传统的Baron和Kenny[26]的方法检验工作重塑在资质过剩感知与网络闲散行为之间的中介效应,根据表3中模型7,POQ正向工作重塑(β=0.132,p<0.05);根据模型3,工作重塑对网络闲散行为有负向影响(β=-0.167,p<0.01);根据模型4,在控制中介变量后,POQ对网络闲散行为的影响显著降低(β=0.119,p<0.01),因而工作重塑显著部分中介POQ对网络闲散行为的影响。因此,假设H2得到支持。

表3 多元回归分析结果

本研究进一步采用Hayes开发的PROCESS程序,对基于Bootstrap抽样2000次的路径分析对两条路径进行检验[27],结果表明,工作重塑中介效应的95%置信区间为[-0.058,-0.003],不包含0,因而中介作用显著,假设H2进一步得到支持。

3.调节效应检验

本研究采用层级回归的方法检验机会感知在资质过剩感知分别与工作重塑、网络闲散行为之间的调节效应。在层级回归之前,本研究对资质过剩感知、工作重塑、机会感知以及网络闲散行为进行中心化处理以构造交互项[28]。根据表3中的模型5和8可知,机会感知与资质过剩感知的交互对网络闲散行为(β=-0.615,p<0.01)与工作重塑(β=736,p<0.01)有显著影响。因此,假设H3与H4得到支持。

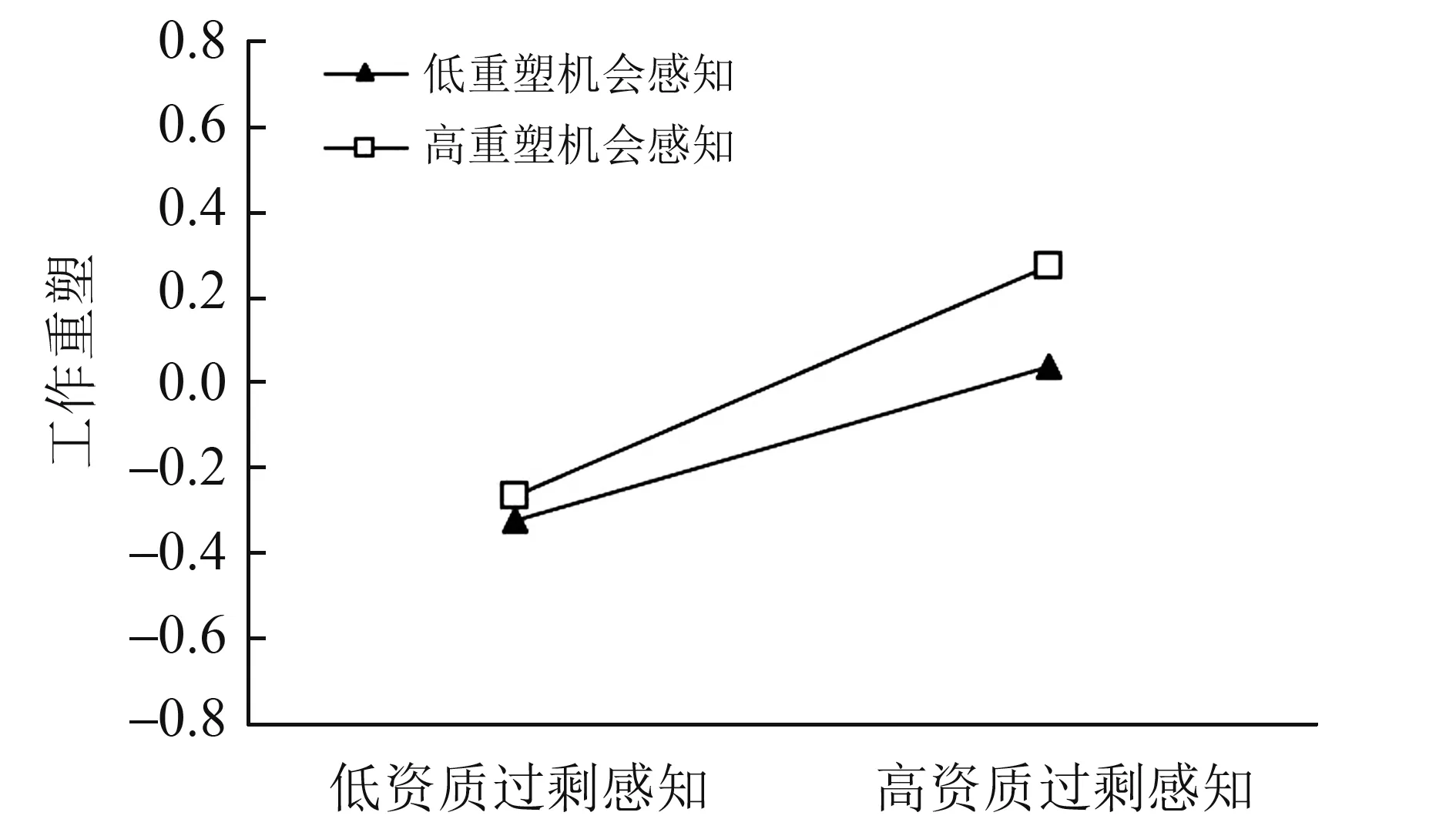

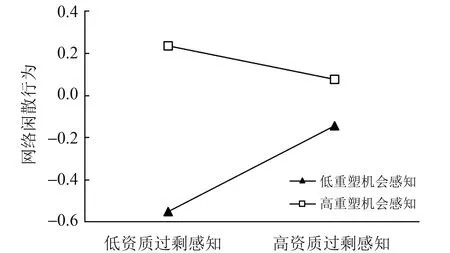

本研究进一步将高于调节变量均值1个SD与低于调节变量均值1个SD来进行简单斜率检验,具体调节效应图见图2与图3。图2表明,机会感知水平越低,POQ与工作重塑之间的正向关系越强;图3表明,机会感知水平越高,POQ与网络闲散行为之间的负向关系越弱。

图2 机会感知调节资质过剩感知对工作重塑的影响效应图

图3 机会感知调节资质过剩感知对网络闲散行为的影响效应图

4.被调节的中介作用检验

本研究采用拔靴法(Bootstrapping)抽样2000次检验被调节的中介作用[29]。由表4可知,资质过剩感知经由工作重塑对网络闲散行为的间接作用在机会感知水平中高时显著,中介效应Index的95%置信区间为[-0.052,-0.002],不包含0,因而假设H5得到支持,机会感知水平越高,POQ经由工作重塑对网络闲散行为的间接作用越强。

表4 有调节的中介检验

五、 结果讨论

(一) 研究结论

本研究通过实证分析主要得出以下结论:第一,资质过剩感知正向影响网络闲散行为;第二,工作重塑在资质过剩感知与网络闲散行为之间起部分中介作用;第三,机会感知正向调节资质过剩感知与工作重塑之间的关系,即机会感知的水平越高,资质过剩感知对工作重塑行为的正向影响就越强;第四,机会感知负向调节资质过剩感知与网络闲散行为之间的关系,即机会感知的水平越高,资质过剩感知对网络闲散行为的正向影响就越弱;第五,机会感知正向调节工作重塑在资质过剩与网络闲散行为之间的中介作用,即机会感知的水平越高,工作重塑的中介作用就越强。

(二) 理论贡献

本研究的主要理论贡献表现如下:首先,本研究丰富了资质过剩影响效果的理论研究。由于互联网思维发展,网络闲散行为作为高隐蔽性和可实施性消极行为,在工作中越来越普遍。感知资质过剩的新生代员工可能处于面子压力或印象管理等原因,不会实施特别明显的反生产行为,然而在当下工作场所中,互联网与电脑是工作中必不可少的工作工具,员工使用电脑和互联网是必要工作行为,从而在客观上增大了员工发生网络闲散行为的可能性。因此,本研究再次明确了资质过剩与网络闲散行为之间的正向关系,从而丰富了资质过剩感知影响效果的理论研究。

其次,揭示了资质过剩对网络闲散行为的黑箱机制。本研究基于个体-环境匹配探究了工作重塑在资质过剩感知与网络闲散行为间的中介作用,资质过剩使得员工与工作岗位不匹配,从而导致员工的不公平、愤怒、失望等消极情绪,为缓解消极情绪,员工可能会采取网络闲散行为来释放负面心理体验。而既有资质过剩研究多考虑情绪变量作为中介,而本研究将工作重塑作为中介变量,从而揭示了资质过剩对网络闲散行为的黑箱机制,丰富了资质过剩作用机制研究,进而为后续相关研究者提供了新的视角。

最后,拓展了机会感知边界条件作用的应用情景。本研究发现,机会感知作为情境变量,会增强资质过剩通过工作重塑对网络闲散行为的正向影响。具体来讲,对于高水平机会感知的员工而言,尽管面临资质过剩,但认为自己能够通过行为改善当前的不利状态,且感知有实施机会或环境时,其会降低消极行为的发生概率。因此,感知资质过剩的员工对网络闲散行为的正向影响会减小。反之,如果员工在工作中未感知到有重塑机会的话,则更倾向于采取网络闲散行为以缓解情绪耗竭。因此,本研究通过机会感知在资质过剩、网络闲散行为与工作重塑直接作用以及其经由工作重塑对网络闲散行为间接作用的调节效应检验,拓展了机会感知边界条件作用的应用情景。

(三) 管理启示及建议

在当前劳动力市场供给以及企业招聘偏好背景下,大多数企业都喜爱高学历、高能力的“双高”人才以追求企业的高绩效,但“双高”人才进入企业后,管理者应该如何管理其资质过剩的影响效果值得我们思考和探讨,为此本研究可以提供如下管理建议。

第一,合理挑选适合岗位的人才。尽管大量研究表明资质过剩员工可能会带来积极影响,但不可忽视的是,感知资质过剩的员工所带来的消极影响也在以隐蔽的方式影响组织运营,如员工的网络闲散行为。因此,实践中,企业在招聘员工时应做到以下几点:首先,管理人员应密切关注招聘过程,以挑选最适合岗位的员工,而非资质过剩的人;其次,人力资源部门应提供详细职位预览,以便应聘者对应聘岗位有明确深刻的了解;再次,员工入职后,管理者应努力实现人力资源的最佳配置,并将下属安排在合适的位置,以防止资质过剩的发生;最后,管理者应密切关注员工工作状态的变化,并在员工表现出超出其职位所需的经验、技能和能力时,应迅速调整其职位。特别是对于高素质的员工,管理者可通过提供挑战性工作任务、营造支持性工作环境、下放适当的权力等措施来提高员工积极性,从而减少员工网络闲散行为。

第二,鼓励员工进行工作重塑。工作重塑作为一种积极行为,可以对员工的工作绩效、投入度、幸福感以及满意度等带来一定提升。此外,当员工发现个体-环境不匹配时,工作重塑也能通过改变自身工作范围、工作内容、工作关系等,从而在一定程度上降低环境所带来的不利影响。

第三,营造良好的工作重塑环境。本研究结论告诉管理者,组织和领导支持对员工进行工作重塑行为具有显著的正向作用[30],当员工感知到更多重塑机会、能力和动机时,员工更有可能实施重塑行为。所以管理者应该营造自主的工作环境,避免对员工过多监控和干预,同时在工作中鼓励员工尝试不同工作方式和工作内容,提高重塑结果中消极方面的包容性,建立容错机制,激发员工重塑热情和兴趣,并对卓有成效的重塑成果给予奖励,从而提高其重塑水平。

(三) 研究展望

由于各种资源条件限制,本研究尚存在如下局限:一是数据收集局限。本研究所有变量测量均来自自我报告所得,结果可能受共同方法偏差的影响。尽管在研究中,单因素检验表明不存在严重的共同方法偏差,但由于结果变量网络闲散行为是比较消极的行为,被调查者可能出于社会认同等原因而不会给出客观答案,因而未来研究可以采用其他更为客观的方式代替自我报告来调查网络闲散行为。二是状态区分局限。本研究仅对员工资质过剩的状态进行调查,未区分不同类型的资质过剩,因而不清楚资质过剩员工是自愿资质过剩还是非自愿资质过剩,因而未来研究可以对员工不同类型的资质过剩进行更为广泛的研究。三是理论视角局限。本研究基于个体-环境匹配理论来探究资质过剩对网络闲散行为的作用机制,但可能还有其他更好的理论视角来解释两者之间的内部机制,如公平理论、自我调节理论、相对剥夺理论等,因而未来研究可在其他理论框架基础上探索两者之间的替代性中介过程,从而进一步打开资质过剩与网络闲散行为之间关系的“黑箱”。