地方本科高校质量文化现状调查研究:以H高校为例

2022-07-25韩伏彬步玉恩董建梅

韩伏彬,步玉恩,董建梅,王 静

(衡水学院 a.公共管理系;b.教育教学质量监控与评估中心;c.马克思主义学院;d.教师教育学院,河北 衡水 053000)

2021年初,教育部正式印发出台了《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025年)》,本轮审核评估与上一轮审核评估相比,在质量保障层面,对所有高校提出了质量文化建设要求,其中对第二类参评高校的审核重点,一是“自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化建设情况”,二是“质量信息公开制度及年度质量报告”。很显然,前者主要面向校内,侧重学校内部质量保障体系建设;后者主要面向校外,强调学校形成面向社会公开质量信息的机制,自觉接受社会监督。两者之间相互联系,密不可分,是内因与外因的辩证关系。为了解地方高校质量文化现状,明确问题和原因,提出应对策略,更好地开展评建工作,课题组开展了质量文化现状调查。

1 研究方法

1.1 调查对象

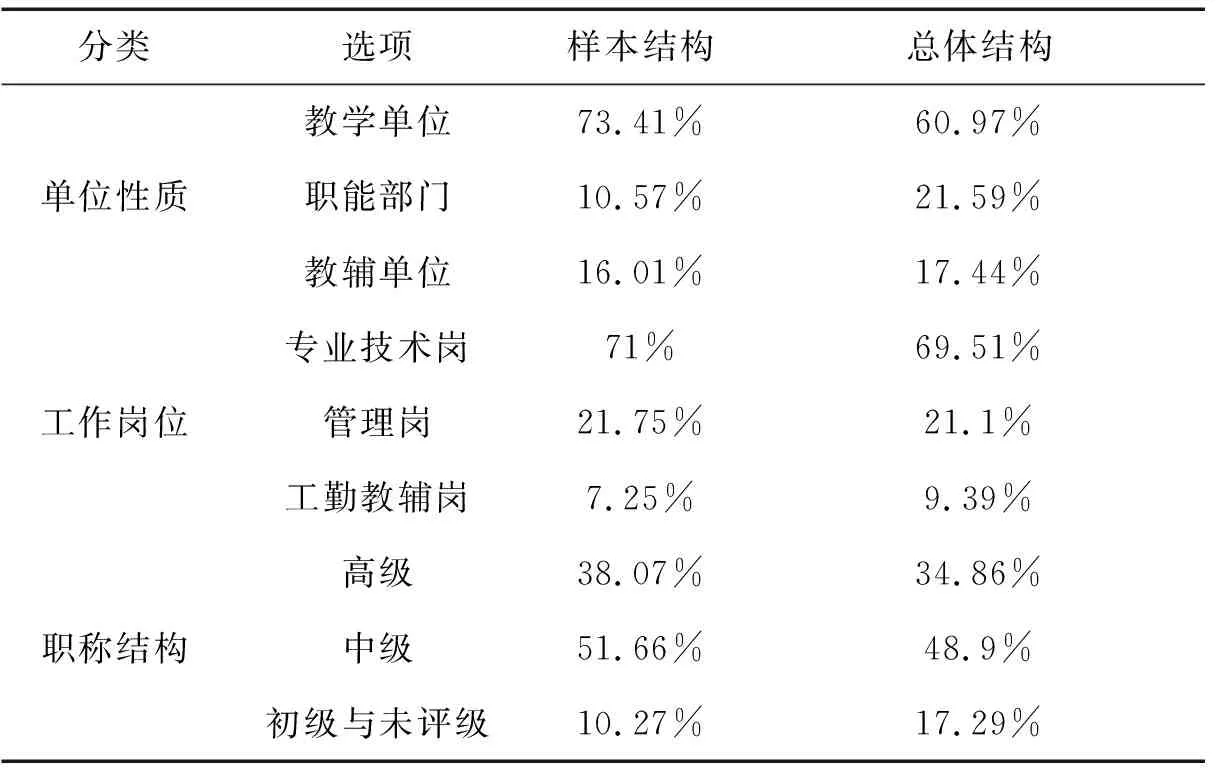

本次参与调查的331人分别来自H学校不同的单位,其中教学单位243人,职能部门35人,教辅单位53人,分别占73.41%、10.57%、16.01%;从所从事的工作岗位看,专业技术岗235人,管理岗72人,工勤等其他岗24人,分别占71%、21.75%、7.25%;从职称上看,高级职称126人,中级职称171人,初级和未评级34人,分别占38.07%、51.66%、10.27%。以上数据与该校总体数据大体相当,具有代表性(见表1)。

表1 调查样本与总体结构比例对照

1.2 调查方法

课题组参照了国内相关文献和欧洲大学联合会质量文化调查问卷,按照物质文化、制度文化、精神文化和行为文化四个维度,自行编制出《H学校质量文化现状调查问卷》,经过小范围试测修订后正式发布,以H高校教职员工为调查对象,采用问卷星线上方式实施调查,经过为期一周的调查,共获得331份有效问卷。

2 调查结果

2.1 质量文化状况不容乐观

问卷设置有“您认为我校质量文化的现状是什么”问题,排在前三位的选项及比例分别为:质量文化观念未深入人心(41.09%)、不完善(35.05%)、仍未形成(13.60%)。这一问题的回答情况表明学校的质量文化现状不容乐观。具体可以理解为三个方面,一是学校追求卓越、建设一流的质量文化目标缺乏或者模糊,教职员工的质量意识缺乏引领和培育;二是学校的质量文化并未形成一个完整的体系,缺乏顶层设计和规划;三是学校的质量文化建设任重道远。

2.2 物质文化建设相对较好

在质量文化建设的四个层面中,物质文化层面效果最好。调查结果显示,校园风貌的优良率达到了82.47%。具体而言,该校近几年在市委市政府的大力支持下,正在规划建设2 000余亩的滨湖新校区,问卷设置了“您对我校滨湖新校区设计的认同情况”问题,调查结果显示,认同率高达90.03%。此外,校园文化现状的认同率也达到了90.03%,说明学校的基础设施建设及其彰显出的育人环境和氛围具有明显的成效。

2.3 精神文化是建设的重点

根据多数文献研究发现,学校质量文化主要可以分为物质文化、制度文化、精神文化和行为文化四个层面。为了明确学校质量文化建设的短板,问卷设置了“您认为我校的质量文化在哪个层面最薄弱”问题,选项比例从高到低依次为:精神文化层面(39.27%)、行为文化层面(23.56%)、制度文化层面(19.34%)、物质文化层面(17.82%)。从这一问题的回答,可以明确今后学校应该在学校领导和师生员工共同信守的质量管理哲学、以人为本的工作理念、办学理念、人才培养的质量方针、质量目标、质量价值观、质量信念和职业道德等精神层面抓紧用力[1]。

3 因素分析

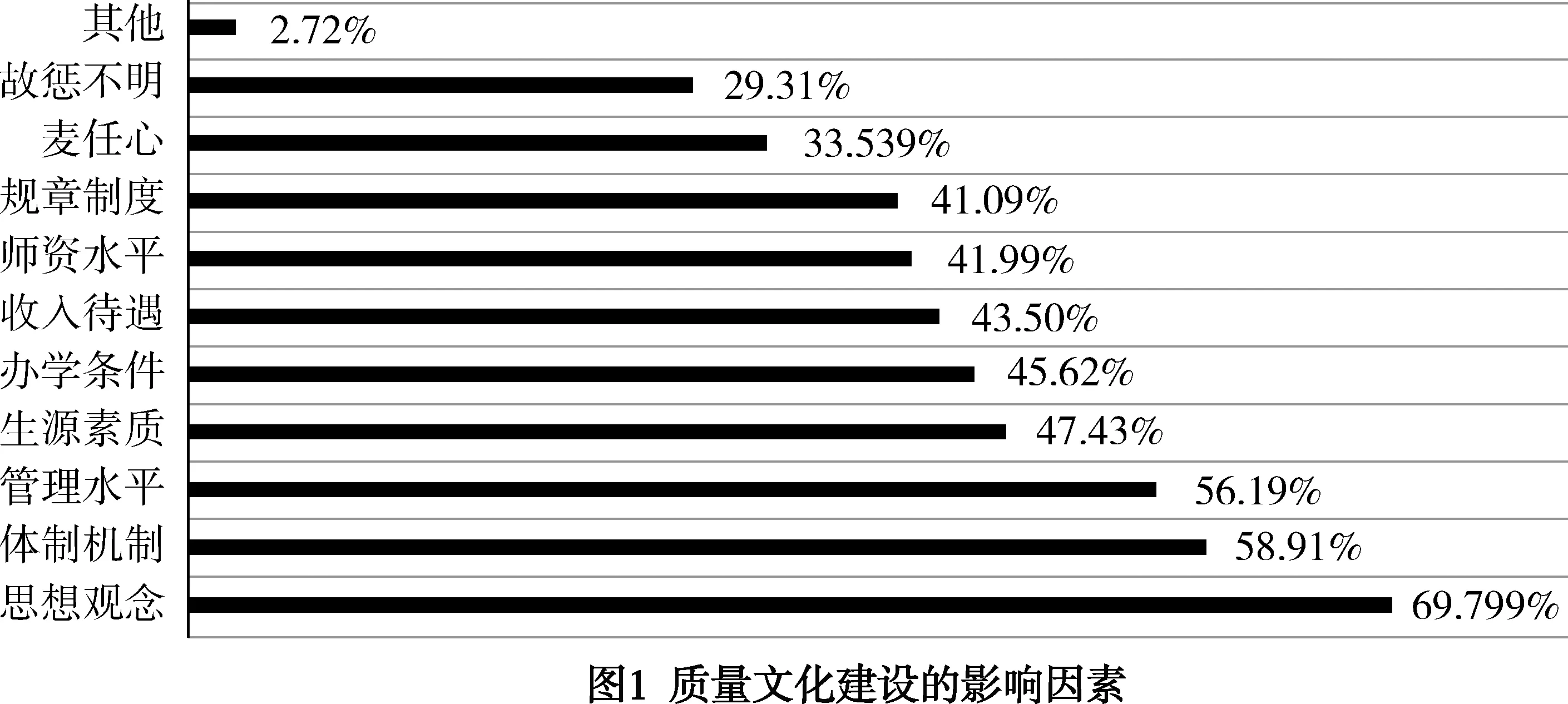

针对学校质量文化建设的影响因素,问卷设置了“您认为制约我校质量文化建设的因素主要有哪些”问题,选项最多的前三个依次是:思想观念、体制机制和管理水平(见图1)。

3.1 思想观念是制约质量文化建设的根本因素

著名管理大师朱兰博士指出,如果没有对质量文化的了解和认识,就不可能获得深入和持久的质量水平改进和突破[2]。他还指出,最重要的是最高管理层必须有质量意识。假如最高管理层都不能表明对质量的重视,下面的人就更不会[3]。地方本科高校很多都是2000年以来从专科学校升格为本科的新建本科院校,当前的学校管理干部绝大部分都来源于专科学校,在管理理念上难免囿于过去专科办学的眼界和经验,本次调查发现,学校干部队伍的整体素质的优良率仅为76.14%,学校整体治理水平的优良率为78.25%,说明无论是素质还是治理能力都还有不小的提升空间。此外,学校领导干部的思想观念和水平在质量文化建设中具有非常重要的作用,调查显示,其扮演的角色从高到低依次为:全局把控作用(67.67%)、协调作用(60.73%)、领导作用(47.73%)和质量文化设计者(32.33)。但是当问及“领导干部、高职称教师、各类荣誉教师是否起到了践行质量文化的表率作用”问题时,认为没有起到表率作用、不如平常教师践行得好的比例分别为27.79%和8.76%。说明领导干部的引领作用或者其思想观念的先进程度对建设质量文化具有十分重要的影响。

3.2 体制机制是制约质量文化建设的关键因素

体制机制是一个学校的组织架构、制度体系及其运行机制,主要包括办学体制机制和管理体制机制。2007年第十六次全国高等学校党的建工作会议提出,高校实行“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的现代大学制度。2010年国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)提出了建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。前者侧重高校内部管理体制,后者侧重高校与政府、社会关系的外部办学体制,两者相互联系,密不可分,是影响高校质量文化建设的关键因素。概括而言,我们认为主要体现的是“自主”和“民主”两个方面。没有自主办学或办学自主权的高校不可能产生有特色的质量文化,同样,缺乏民主的高校也不可能有活力的质量文化。很显然,我国当前地方本科高校大多实行的是省市共管、以市为主的办学体制,管理多头,人财物等办学自主权十分有限。有学者认为,受政府主导模式和市场主导模式双重机制的影响,地方高校缺乏自主发展的制度环境,导致质量文化自主建设氛围不浓厚,缺少独立自主的精神内核[4]。加上学校部分管理者素质不高、民主意识不强等现实因素,使得地方本科高校质量文化建设步履维艰。问卷中设置的“学校制定各种规章制度前是否征求过您的意见”这一问题,调查者回答很少征求和没有征求意见的比例高达39.88%,对“学校教职工代表大会您是否提过提案及解决情况”问题的回答中,有52.87%的教职工没有提过提案,在提过提案的教职工中,有41.03%的提案没有得到解决。说明学校有些单位在民主参与、民主管理上还有不小差距。

3.3 管理水平是制约质量文化建设的现实因素

在质量文化的四个层面中,精神层质量文化是高校质量文化建设的灵魂和核心,精神层的实现必须借助制度层和物质层这两个层面,才能转化为行为层。因此制度层和物质层就成为精神层和行为层的中介,只有当制度层面和物质层面相当完善和稳定后,质量文化才能达到无为而治的精神层面,如牛津大学、哈佛大学等世界一流高校。而当前相当一部分地方本科高校建校时间短,仍处在并将长期处在制度层和物质层的建设阶段,因为这些地方本科高校实际承担了我国高校扩大招生的主要任务,需要不断进行物质层面的建设。近年来国家正在引导这些高校向应用型转变,迫切需要加大制度层面的建设。向管理要质量,向管理要效率,是现代管理的共识和行动,说明管理水平对质量文化建设具有重要影响。管理水平的高低主要表征于规章制度的建设、执行能力及管理效能,调查结果显示,认为学校出台的规章制度庞杂、机械、僵化和不严谨的比例分别为39.58%、19.34%、16.62%和12.39%;认为规章制度执行效果一般和较差的比例分别为25.98%和4.83%,尤其认为学校绩效分配制度不公平的比例达到32.33%;对学校职能部门工作效率和工作质量的不满意率分别为23.27%和19.33%。这些数据客观说明该校的整体管理水平亟需提升,与质量文化的最高层面的要求还有不小差距。

此外,还有生源素质、办学条件、收入待遇、师资水平、规章制度、责任心和奖惩不明等因素,它们都与上述三个因素不无关系,它们基本上是三个因素的派生物或具体化,如生源素质、办学条件、收入待遇、师资水平就是体制机制因素的派生物,规章制度、责任心、奖惩不明则是思想观念和管理水平因素的具体化,由于篇幅所限,不再赘述。

4 对策建议

高校质量文化建设是一个复杂体系和长期过程,与一流高校相比,地方本科高校质量文化建设虽然任重道远,但是如果引导有力,方向明确,治理有方,仍然大有可为。

4.1 转变观念,强化内涵发展思路

思想是行动的先导。改革开放几十年来,我国高等教育走过了一条从追求规模、效益发展转变到内涵式、高质量发展道路。当前高等教育在立德树人根本任务的引领下,更加突出分类发展、特色发展、内涵发展和创新发展。高校质量文化建设的最终目标是让每个师生员工形成共同的质量价值观。作为校级领导,应自觉按照新时代党和国家的教育方针、政策,结合学校实际,做好学校质量文化顶层设计,形成质量文化战略规划,发挥好模范表率作用,要经常深入基层单位,走进教学一线,了解师生需求,关注人才培养的各个环节,为推动学校高质量发展做好科学谋划,理性决策。中层管理干部是学校质量文化建设的中流砥柱,应树立质量意识、创新意识,在学校总体办学目标的引领下,自觉加强学习,不断提高自身的整体素质,科学制定本单位的战略规划,健全规章制度,自觉树立质量第一的工作信念,务实创新,形成一套科学的质量管理模式,在教学、科研、社会服务等各方面带领教职员工追求卓越、追求一流,培养出有竞争力、有发展后劲的高素质人才,赢得社会的广泛认可;作为地方本科高校的广大教师,是学校发展的第一人力资源,要自觉树立忧患意识、竞争意识,新高考制度的改革,考生和家长填报志愿,从过去关注院校实力转到了更加关注专业的实力,专业实力的竞争实际上是对专业师资队伍素质的挑战,专业报考人数的减少也直接影响着专业教师的收入待遇,甚至职业稳定性。因此,广大地方本科高校专业教师应自觉转变过去“和尚撞钟”的观念,深化教学改革,创新教学模式,不断提高育人质量。

4.2 以人文本,提升学校治理能力

质量靠人创造,以人为本是高校质量文化建设的核心与本质[1]。因此可以说质量文化一定程度上就是人本文化。从人性理论角度看,高校教师学历高、知识渊博,他们既不是管理学早期提出的“经济人”,也不是梅奥提出的“社会人”,而是更符合“复杂人”人性假设理论,即他们不仅有一定的物质需求,更有自我价值实现的精神需求。高校教师群体更加追求公平、自由和价值。调查结果显示,在学校治理上急需改进的方面中,绩效改革(58.01%)、职称改革(54.08%)、科研工作(44.41%)三个方面遥遥领先其他方面。针对广大教职工的诉求,我们认为,地方本科高校应在下列三个方面开展质量文化建设。一是要充分尊重教职员工的意见和建议。办学以教师为本,教学以学生为本,教职员工是学校质量文化建设的主力军,学校要充分尊重他们的质量主体地位,围绕学生成长成才和教师专业成长来构建质量文化,要给予广大教职工话语权,建立专门通道收集、倾听他们的呼声和心声,认真解决他们的需求和诉求,还要给广大教职员工营造相对宽松自由的环境,让他们在教学有余的情况下能有更多的时间和精力做真正的科研和社会服务。二是完善现代大学制度,提高制度的民主性、科学性和可行性,尤其是涉及到教职工切身利益的教育评价制度,应突出实绩和贡献,坚持师德师风第一标准,坚决克服重科研轻教学、重教书轻育人等现象,切实破除“五唯”顽瘴痼疾,让广大教职工安心教学、倾心育人、真心研究。三是提升服务意识。学校各职能部门、教学科研教辅单位都是因教学工作而设立,再进一步说,都是围绕师生的教学活动而开展工作。以“师生为中心”其实就是以“人民为中心”在高校中的具体体现。调查发现,该校后勤管理部门设有24小时维修服务电话,但是只有不到一半的人(49.55%)知道这个电话,有22.36%的人不能从校园网上顺利查到想要的信息,有40.48%的人认为学校组织的非教学业务性的活动对其工作或教学产生了较大影响;对学校职能部门服务态度的不满意率为19.34%。上述调查数据说明各单位尤其是职能部门要教育员工增强服务意识,某些单位的服务信息需要加大宣传力度,活动组织要统筹安排,适时适度。

4.3 理顺机制,健全质量保障体系

我国地方本科高校质量保障体系其实是伴随着教育部本科教学评估逐步建立的。2011年教育部本科教学工作合格评估主要引导地方本科高校建立教育教学质量保障体系,2013年开展的第一轮本科教学审核评估推动了地方本科高校教育教学质量保障体系的有效运行,2021年新一轮本科教育教学审核评估则对地方本科高校质量保障体系提出了更高要求,即建设自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化,三者一脉相承,有机联系,层层提升。然而,理想与现实之间总有差距,本次调查结果表明,地方本科院校的质量保障体系与评估方案的要求还有不小距离。如H校虽然建立了评估导向的教育教学质量保障体系和“三个五”质量保障模式,但调查对象对此不了解的比例分别高达35.05%和62.24%。另外,教师对学校教学材料(试卷、论文等)专项检查时的态度,有15.71%的调查者选择了“害怕自己的教学材料被抽到”选项,甚至有2.72%的调查者选择了“无所谓,反正错了也没有惩罚措施”措施;在学校领导干部或教学督导听其课时的态度上,有30.51%的调查者选择了“比较紧张,生怕发挥不好”选项。这些数据一定程度上说明地方本科院校教职工的质量保障意识不强,或者说教育教学质量保障体系的运行及效果还有很大提升空间。针对这些问题,我们认为,首先,学校层面要让各部门、各单位走出认识误区,质量保障不是相关质量管理一个部门的事情,而是各部门、各单位的责任,因为任何不能直接影响教学质量及教室、实验室及其他学习场所所发生的工作的质量保证系统都是空谈。任何不要求教职员工精诚合作的质量保证措施也毫无实质可言[5]。第二,认清各部门在质量保障体系中的角色。著名管理学家戴明有句名言,产品质量是生产出来的,不是检验出来的。85%的质量问题是由管理制度和体系造成的。如果应用到高校,可以做如下分工。人才培养的质量培养主要在院系,人才培养的资源保障主要在教务处、学生处、国资处、财务处、人事处等职能部门,人才培养的过程和质量监控主要在相关的质量管理部门。保障部门制定各自的共性质量标准,质量管理部门根据质量标准制定质量评价标准,分别对人才培养过程进行监测、评价、反馈,院系则根据共性质量标准和质量评价标准,结合自己的特点,形成自己的质量标准和评价标准,并进行人才培养,并根据反馈信息进行持续改进,不断提升质量。这样就形成了各部门、单位各负其责,协同推进,持续改进的质量保障闭环体系。第三,严格执行标准,强化广大教职工的质量行为。质量文化建设的最终目的是让广大师生员工从质量意识、质量道德、质量价值观形成自觉的质量行为和行为习惯,质量行为及行为习惯的形成虽然是一个长期的不断内化的过程,但是科学的质量管理制度的建立以及严格的执行,也是对其行为外部的强化,行为不断得到强化,就会形成质量行为习惯。如此,质量文化就落到了实处。(致谢:任金忠 王灿 赵鑫 罗肖丽 张娟等作为成员参加了相关研究。)