中国古代大型综合性农书结构体系编撰演变研究

2022-07-23莫鹏燕

莫鹏燕

(郑州师范学院 河南郑州 450053)

中国古代农书每一个发展阶段最具代表性、传播影响最高的农学著作,基本上都是大型综合性农书。大型综合性农书是构成中国古代农书的基本核心部分,它们体系严谨、内容丰富,同时把各项农事活动归纳为一定体系,并分门别类地详加论述,可称为全书型或知识大全型农书,它们是农业生产与社会经济发展到一定程度的产物。而大型综合性农书结构体系的不断发展完善也是农书编辑工作不断进步的具体表现。大型综合性农书在其资料的取舍、叙述先后的安排上,都与其篇章结构体系的布局与安排有着密切的关系。一般情况下,农书篇章结构体系以及资料来源、取材标准等都会在该著作的序、跋或范例中加以论述和交代。

本文从中国古代农书历史演进过程中出现的具有代表性意义的大型综合性农书入手,挖掘、归纳出大型综合性农书结构体系编撰的演变过程及其对农业生产实践的共性反映。

一、《齐民要术》首创综合性农书结构体系

《齐民要术》大概成书于公元533-544年之间,全书共十卷,九十二篇,各篇内容有简有繁,篇幅长短不一,但记录的材料主次分明、详略得当,连卷前的“序”和“杂说”,共约十一万五千余字,是中国古代农书中的大部头。与之前的经、传、史书不同,《齐民要术》有着自己非常独特的体系,从规划到布局谋篇无任何先例,既为贾思勰的首创,也为后世农书编撰奠定了基础,开了先河。《齐民要术》内容广泛,用贾思勰自己的话来说,叫做 “起自耕农,终于醯醢,资生之业,靡不毕书”。[1]全书大致结构分布如下:

卷首的序为全书总纲,交代了本书写作的缘起和目的意图,通过列举历代有关农业言论事例,论证了农业生产的重要性及如何发展农业生产的途径,同时表明了作者的写作态度和基本内容。全书共十卷,卷一:垦荒、整地一篇,收种子一篇,种谷子一篇;卷二:各种粮食、纤维、油料作物的栽培种植共十三篇;卷三:主要蔬菜的栽培共十三篇,杂说一篇;卷四:木本植物栽培总论二篇,各种果树共十二篇;卷五:材用树木和染料植物等共十一篇;卷六:畜牧和养鱼共六篇;卷七和卷八上半:货殖一篇,涂瓮一篇,酿造酒、酱、醋、豉共九篇;卷八下半和卷九大半:食品加工、保存和烹调共十七篇;卷九末:制胶和制笔墨二篇;卷十:“五谷、果蓏、菜茹非中国物产者”一篇。全书各篇结构大致相同,均由篇题、正文与引文组成,层次分明、结构严谨、内容丰富,自成一体。

《齐民要术》对六世纪以前中国古代黄河流域积累近千年的农学知识进行了系统性总结,特别是保存了汉代以铁犁牛耕为核心的农业技术知识,并对北方旱地农业新出现的技术、经验予以归纳总结。《齐民要术》的出现标志着中国北方旱地农业技术已经成熟,在其问世后的一千多年中,北方旱地农业耕作技术基本上都在《齐民要术》所总结的范围之内,再无“质”的飞跃,为后世农书编撰开辟了可以遵循的途径。

二、陈旉《农书》编撰体系结构更趋完整

陈旉《农书》成书的时代,正值中国经济重心南移基本完成,江南“泽农”逐渐取代北方“旱农”,成为中国主要经济来源的两宋时期。江南地区气温较高,无霜期较长,雨水较多,相对湿度较大,地下水位一般较高;加之地形复杂,河流湖泊密布,港汊纵横,黄河流域的农业经营方式不再适用,前代反映北方“旱农”生产情况的农书显然不能满足当时的农业生产实践。陈旉《农书》正是对江南地区农业生产实践的具体反映和系统总结,为我国古代农业历史上第一部反映南方水田农事的农业专著。

陈旉《农书》全书共三卷,上卷为该书的重点所在,主要讲述水稻栽培和农田经营管理等专业农技知识;中卷主要论述牛医和养牛;下卷阐释了桑蚕等农业知识。陈旉《农书》对完整的农学体系的追求,主要反映在对上卷内容与篇次的安排上。上卷以十二宜为篇名,篇与篇之间,互有联系,有一定的内容与顺序,从而构成了一个完整的整体。十二宜的内容主要是:(1)财力,生产经营规模要和财力、人力相称;(2)地势,农田基本建设要与地势相宜;(3)耕耨,整地中耕要与地形地势相宜;(4)天时,农事安排要与节气相宜;(5)六种,作物生产要与月令相宜;(6)居处,生产和生活须统筹规划;(7)粪田,用粪种类与土壤性质相宜;(8)薅耘,中耕除草,必须因时因地(势)制宜;(9)节用,消费与生产要相宜;(10)稽功,赏罚与勤惰相宜;(11)器用,物质准备要与生产相宜;(12)念虑,精神准备与生产相宜。陈旉《农书》从内容到体裁都突破了先前农书的樊篱,从而开创了一种新的农学体系。上述十二“宜”和“祈报 ”和“善其根苗”两篇所论的内容构成一个完整的有机体。

三、《农政全书》篇章结构庞大系统

成书于明代的《农政全书》是继《齐民要术》后,中国古代农书发展史上的又一座里程碑。其不但把前代农书精华集于一身,而且大胆引入西方先进农业科学知识,囊括了提高推广农业生产所需的、当时已有的一切科学技术,是一部全国适用的大型综合性农书。

《农政全书》共约70余万字,是《齐民要术》的7倍、王祯《农书》的6倍,引用文献229种。全书共分十二门,分别为讲述传统重农思想的“农本”、叙述土地利用方式的“田制”、记述耕作与气象的“农事”以及水利、农器、树艺、桑蚕广类、种植、牧养、制造、荒政等共六十卷。各门之下又分若干子目,全书的重点在于有关垦辟、水利以及荒政,此三部分约占全书的一半。

《农政全书》凡60卷12大类,书前有凡例23则,依次就书的内容以提要钩玄的方式,就其重点、意义和取材布局加以说明。从它的整体结构来看,开始的五大类可视同全书的总论,即先阐释农本观念和农政的作用,再依次申论土地、天时、水利和农具等农业生产赖以进行的基本条件。之后的七大类则相当于各论。这一体系的内在结构十分严谨,先后次序井然不乱,它既基本符合传统惯例,也同近代科学概念相近。所以它是传统农业的概括,既能体现出传统农学的特点与精髓,也同现代农业生产一脉相通,承上启下,有如“一个典型的里程碑”。

四、《授时通考》结构体系规范系统

《授时通考》是中国历史上最后一部大型综合性官修农书,收录了大量历代经典农学文献有关农事的记载。

据《授时通考》序文和凡例所载,该书是从农本的观点出发编撰而成的,其中提到“敬授民时”的观点,即把适宜的耕种时令、时节告知于大众。因此,全书的篇章结构安排是依次序展开的,依次分为天时、土宜、谷种、功作、劝课、蓄聚、农余和蚕桑八门。“天时”排在第一位,“土宜”排在第二位,表明二者是农业之根本;“谷种”排在第三,是因为编撰者认为五谷是上天所恩赐,接下来才轮到显示人的能动力量的“功作”门。

八门的每一门都是由“汇考”(即汇总考证历代的有关文献)和“分目”(即征引历代农学文献中相关的生产经验和诏令等)组成。天时门又分为分总论及春、夏、秋、冬等6卷,详细论述了农家一年四季的农业生产活动。土宜门共12卷,被分为了辨方、物土、田制、田制图说、水利等篇目。谷种门包括粮食作物(稻、稷、黍、粟、麦类、豆类及麻类)的名称、来源等。全书技术性最强的部分是功作门,系将农作物的栽培过程分为耕垦、耙耢、播种、淤荫(即施肥)、耘耔、灌溉、收获、攻治(即贮藏、加工)等8个环节共8卷进行叙述。在灌溉卷后附泰西水法1卷,介绍当时传入的西洋灌溉工具。最后还附牧事1卷,叙述耕畜的饲养。劝课门收诏令、章奏、官司、祈报、敕谕、祈谷以及御制诗文(2卷)、耕织图(2卷)等共12卷,以耕织图较有价值。蓄聚门4卷,专载常平仓、社仓、义仓及有关的图式,记述积谷备荒的制度和政令。农余门则是篇幅最大的一门,共14卷,其内容庞杂,包括蔬类4卷、果类4卷、木类2卷、杂植1卷,另有畜牧2卷等,这些部分统被称为农余,是当时统治者片面重视粮食生产的反映。蚕桑门共有7卷,前5卷讲蚕的饲养、分箔、入蔟、择茧、缫丝、织染及桑政;后2卷桑余,叙述清代业已大为发展的棉花种植及其他纤维作物等。棉花被称作桑余是受了“农桑并重”的传统影响。

五、大型综合性农书篇章结构图

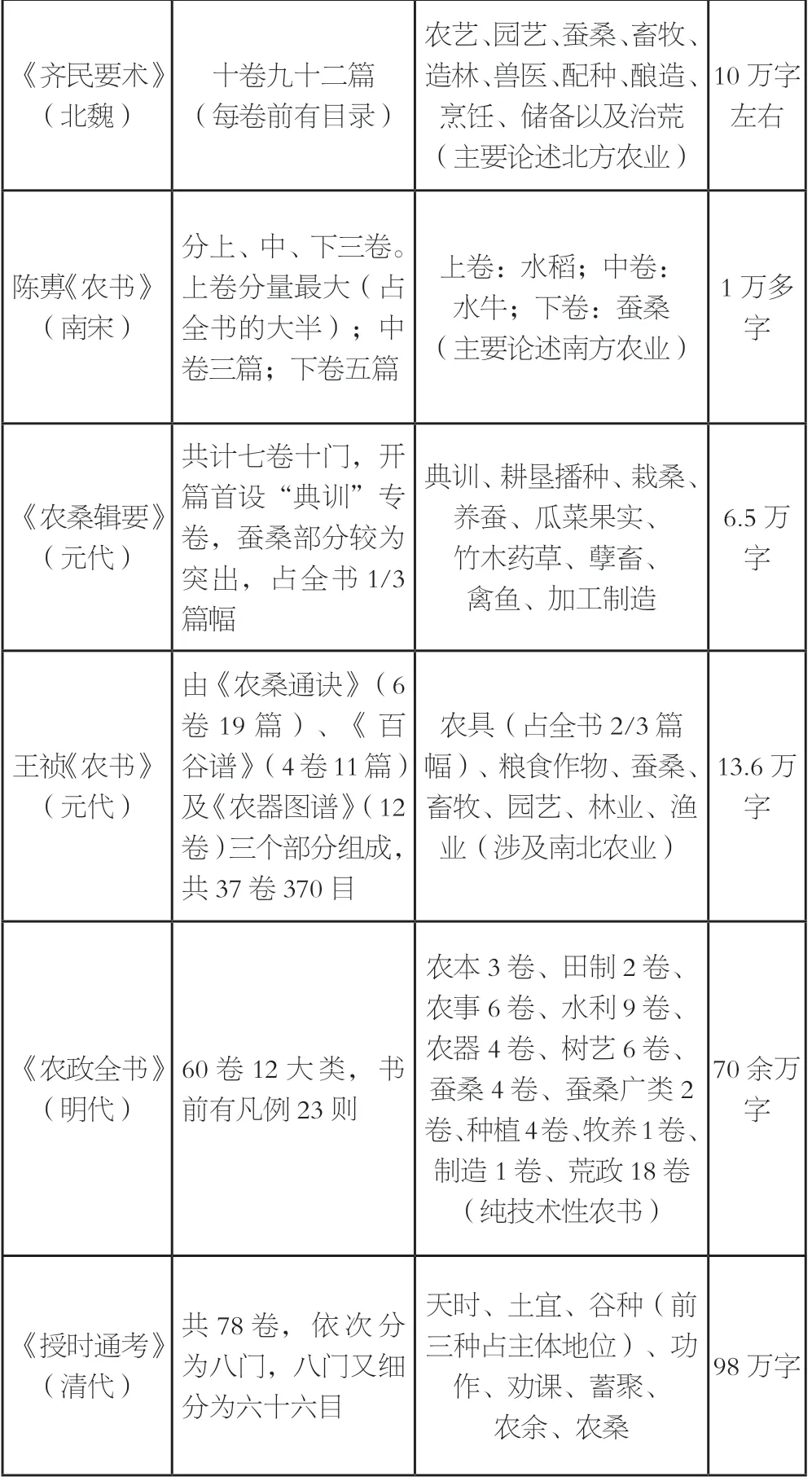

通过前面相关内容的具体论述,在此对大型综合性农书结构体系的发展进行归纳总结(见表1)。

表1 大型综合性农书篇章结构图