前塘遗址考古发掘及玉环盐业发展初步研究

2022-07-22徐旭升

徐旭升

(玉环市博物馆,浙江 玉环 317600)

前塘垟遗址位于台州玉环市玉城街道前塘垟村蛇山西麓。

1 主要考古发现

考古现场确认石砌盐卤池1个,盐卤坑10座,坯料坑1座,方形盐灶2座,其他灰坑8座,柱洞1个,灰沟1条。出土大量各类支脚、板状烧土块、灶篦类烧土块等,并共出土有龙泉窑青瓷碗、黑釉盏、芒口碗、缸、铜钱、石磨盘及砖瓦等各类文化遗物。

1.1 遗迹现象

1.1.1 淋卤坑

淋卤坑发现2座,以H5为例。H5(图1)位于发掘区东南,T0202东南部,开口于③层下。平面略呈圆角梯形,斜弧壁寰底,南侧边长2.23米,北侧边长1.65米,宽2.2米,深0.46米。坑内堆积为沙质青灰土,夹杂有部分草木灰、个别支脚及烧土碎屑。底部发现有长方形浅盘状红烧土盘,残长1.8米,残宽0.94米,厚0.05~0.09米。盘面东西两端上翘,中部略呈曲面,最大凹深0.15米,北侧边沿有一排火眼类孔洞,共计16孔,孔径0.05米,孔距0.05~0.08米,基本呈等距分布。个别孔内壁保留有受火迹象。

图1 H5俯视图

1.1.2 坯料坑

坯料坑发现2座,以H2为例。H2(图2)位于发掘区东南部,T0102东侧,开口于③层下,限于地形,东壁未达边界。平面略呈南北向圆角长方形,斜弧壁寰底,南北向长1.84米,东西宽1.56米,深0.45米。坑内堆积分为2层:①层为深灰褐土,质地较密实,夹杂有烧土碎屑,厚0.1~0.2米;②层为纯净黄泥土,质地密实,夹杂有较多不规则石块,厚0.2~0.3米。

图2 H2侧视图(北→南)

1.1.3 煎盐灶

煎盐灶发现2座,以Z2为例。Z2(图3)位于发掘区中东部,T0102中部,开口于③层下。东北为H1打破,西南被现代桩基坑打破,残损严重,仅余北壁、东北转角、灰烬层及灶底。平面略呈东北~西南向长方形,外沿东西向残长2米,南北向底宽1.8米,内部东西向残长1.1米,南北向宽1.05米,残深0.56米。灶口略平但无平整沿面,直壁平底,周壁受火形成坚硬的烧土壁,壁底为青膏泥层,厚0.27~0.31米,向上渐厚,顶沿最大厚度0.64米。灶底灰烬层厚约0.05~0.1米,均匀分布于灶底,其下为盐灶内底,未解剖,厚度不明。Z2为⑤层间歇层上挖坑营建,涂抹丰厚的青膏泥层作壁底,壁面观察发现下壁约0.12米高仍为青膏土状,不见明火,其上为坚硬烧结壁面,上下火焰氛围当有不同,灶内可能存在上下分层结构。

图3 Z2侧视图(西→东)

1.1.4 灶类坑

灶类坑确认6座,平面基本呈椭圆形或圆角方形,坑内发现大量支脚及烧土碎块。另有2处支脚及烧土堆积尚未确认是否同属此类迹象。其性质用途尚无结论。下面以Z1为例简介如下。

Z1(图4)位于发掘区东南部,T0202Z中部,开口于③层下。西南部为现代桩基坑打破,残损至半。平面略呈椭圆形,斜弧壁深寰底,东西向残长1.83米,南北向宽3.05米,目前已解剖至1米深,因地下水位较高,尚未及底。坑内堆积目前可分为6层:①层为灰褐土,质地较坚硬密实,夹杂有少量烧土碎屑及草木灰,厚0.2~0.3米;②层为灰白蛎灰碎屑层,质地疏松,略呈扇形分布于坑内中心区域,厚0.05~0.08米;③层为支脚层,偶见烧土块,遍布坑内,躺置无规律,厚0.10米;④层为深灰褐色灰土渣,夹杂较多蛎灰,质地疏松,厚0.1米;⑤层为支脚层,偶见烧土块,其间亦为④层所见灰渣,遍布坑壁及内部,厚0.35米;⑥层为烧土块层,支脚少见,表面有蛎灰,间杂灰渣,其下仍见有灰烬层。

图4 Z1侧视图(西→东)

1.1.5 烧土活动面

烧土活动面(图5)发现2处。烧土活动面即④层,踩踏铺垫而成。主要分布于发掘区中部及东北部,厚约0.1米,剖面呈多层浅薄“油饼层”,分布于遗迹间隔带。

图5 烧土活动面剖面“油饼层”

1.1.6 边壁

边壁(图6)发现3条。厚2~3毫米,位于发掘区中部,T0202内Z1西侧。其一开口于③层下,嵌于烧土活动面中,呈东西向“一”字形向下延伸,中间有断续或局部位移,长2.9米,周边区域未见同类迹象,西北侧烧土层清理后未见延伸或转向。其余2条位于其西南侧,开口于⑤层间歇层下,并继续向下延伸入⑥层内,平面长0.7米,此2条壁接近平行,内侧下掘至0.4米仍未见底,地下水满出,钻探至1.4米深纯净海涂泥层,确认无底。

图6 红烧土面及边壁俯拍

1.2 出土烧土类遗物

1.2.1 支脚类(图7)

图7 支脚(Z1⑤)

支脚一般呈圆柱状,长短不一,目前所见者长度0.05~0.31米,两端直径0.04~0.09米,上端略细,端面较平整,下端略粗,端面斜平,端面呈红褐色,周身发白。捏塑而成,器型不规整,多数留有指痕。两端一般有承压形成的褶皱,推测为素坯入灶,个别有上下叠加使用现象。各类遗迹现象中均有发现,主要存在于盐灶、灶类坑及③层中,灶类坑中出土数量尤其惊人。浅盘状烧土块底面以白色为主,其间多发现有圆形红色痕迹,大小与支脚端面相当,当属与支脚配合使用所形成的支痕。综上所述,可基本确定此类器物为支撑之用,上承盐盘或柈驼或灶篦,下接灶内斜壁,端面多呈斜平状。

1.2.2 灶篦类板状烧土块(图8)

图8 灶篦类板状烧土块

灶篦类板状烧土块位于Z1与H5中间以北,T0202东南部③层内,散碎成块,堆状分布。一般厚0.04~0.08米,厚薄相若。分为两类:一类板状有孔,孔眼较密,孔径0.07~0.10米,孔距0.04~0.10米,孔眼内有明显受火痕迹。板块一面呈灰黑色,受火痕迹明显,另一面呈红白色,烘烤而成,不见明火,孔间有明显支痕,推测为灶篦中部残块。一类板状无孔,一侧直壁一侧弧壁,可能是灶篦边缘位置残块。推测此类器物为灶篦,可能原处于灶内中层,下接支脚,主起承渣、通风、落灰之用。

1.2.3 大型红烧土盘(有排孔)(图9)

图9 大型红烧土盘(有排孔)

此类器物仅发现1件,位于H5底部,详见上文灰坑描述。

1.2.4 大型浅盘状烧土块(图10)

图10 大型浅盘状烧土块

大型浅盘状烧土块见于Z7③层,呈浅盘状,最大残长0.6米,厚约0.1米,孔眼稀疏,尚未提取,详见上文灰坑描述。

1.2.5 三角形支臂(或称盘驼)(图11)

图11 三角形支臂(右侧3件)

三角形支臂目前仅发现3件,见于Z7②层。器形呈长板状,立面为三角形,底面平直,有受火痕迹及明显支痕。两斜面斜平,残长0.42~0.55米,厚0.07~0.12米,高0.18~0.22米。半部灰黑色,周身受火明显,端部残断;半部红褐色,不见明火,中间有明显的斜纵向分界线,所处氛围差别较大。

2 史料考证和初步分析

2.1 玉环盐业简史

玉环岛海域广阔,滩涂较多,自古富渔盐之饶,鬻海制盐历史悠久。宋代玉环隶属温州,为乐清之玉环乡,“以前无盐务官吏管理其盐税课银”。北宋太宗太平兴国三年(978)朝廷设置两浙路,把唐代温州的永嘉监改为永嘉盐场,并且增设了密鹦盐场。淳化年间(990—994)始设天富南北监,并设知监官负责盐业生产和运输。北宋真宗咸平三年(1000),在当时的玉环乡密鹦单独设置了称“天富北监”的盐业管理机构。南宋乾道二年(1166)秋分,玉环突发风暴潮,天富北监盐场盐市遭到毁灭性打击。开禧二年(1206)时,天富北监盐场位居温州五大盐场之首,处于一段鼎盛期。元至正二十四年(1364),置天富北监盐课司,属温台分司。明洪武二十年(1387),倭寇侵扰,百姓迁往内地,密鹦盐场废止。天富北监盐课司移创白沙(今乐清县),辖华严、清港、白沙、智字团、峡门子场仓五处。清顺治十八年(1661),玉环一带沿海遭到郑成功抗清力量的袭击,朝廷下令将沿海三十里撤空进行防御,盐民也第二次随着内迁流散。

清康熙十年(1671),海禁渐开,煎盐复始。三十九年(1700),“天富北监裁并长林场(址乐清古塔山寺),不设煎灶,无新聚团额。移交税荡地……”

清雍正六年(1728),玉环展复厅治。清乾隆二十年(1755),开辟北乡十六都(原三十四都)盐盘卤地,置煎灶18座,自此,玉环建厅以来,产盐区域由漩港以南向北延伸。嘉庆以后,塘垟盐场消失。光绪后期,外塘盐民仿盐盘坦式,在东安坊塘建坦晒盐,随后逐步向南北各塘扩展。至宣统末,外塘盐坦成为重点产盐区。

塘垟盐场明确见于史料始自清雍正时期。前塘垟盐业遗址存续年代为北宋晚期至南宋时期,可见其时已有盐业生产,当属密鹦场之子场,该遗址的考古发现将塘垟盐场的始烧年代提早了600余年。

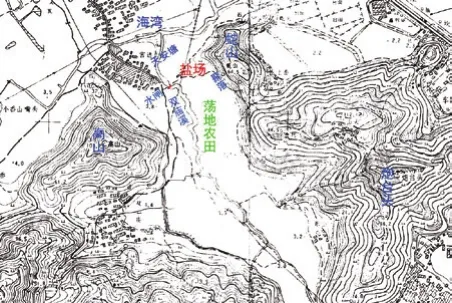

2.2 盐场布局(图12)

图12 盐场布局示意图

遗址迹象密集,集群分布,整体格局较为分明,以发掘区为中心,可粗略归纳为“北海—西河—南荡—东居—中作坊”的分布规律。结合文献记载,当属宋代官营盐场。

北向原为古海塘天安塘,《光绪玉环厅志·水利》中说“天安塘,在四都塘垟,东至盐场,西接小岙,东北山麓建闸,以御咸潮”;西向为人工拓宽袋形水渠双庙溪及咸水陡闸存蓄水源,以供淋煎;东北至蛇山山脚均采集有较多砖瓦瓷片,当为盐民聚落区;南向平坦广阔的亚腰形水网盆地,当为芦苇荡地和耕作区;发掘区内各类遗迹整体沿古海塘呈东西向带状分布,遗迹密度大,集群程度高,分布较有规律,应有统一规划,当为聚煎作坊区。

2.3 工艺流程

制盐工艺重在蒸发结晶,难在浓缩盐卤。古代海盐生产以熬煮煎烧法为主,经历了海水直煮—刮泥淋卤—摊灰淋卤的过程。玉环岛民宋初即已煮海制盐,清代早期史料中已出现摊灰淋卤工艺,最晚沿用至民国期间。至清嘉庆以后,结晶提纯工艺创“坦晒法”,利用阳光、风力等自然蒸发,节省人工、燃料,后限煎倡晒,煎盐法渐趋消失,晒盐成为主流。

刮泥淋卤:选取平坦海涂,开辟泥场,人工或牛挽拖刀木架,剌土取咸,担至盐墩,咸泥敲碎,入漏踏平捶实,汲取海水灌注其中,溶咸于水,沥入卤坑,即成盐卤。发掘区所见H1、H5即盐卤坑,坑内堆积为略疏松沙性青灰泥,当属刮泥淋卤之法。石砌水池H7则可能为存蓄海水或盐卤之用。

盘灶煎烧:盐灶一般为砖壁或烧土结构,《熬波图》所图之灶平面为圆形,砌柱承盘,以蛎灰、草灰等炼打成熟后涂抹盘缝。盐灶侧开火门,数量不一。遗址确认的盐灶有2座,Z7内发现大量支脚及部分大块浅盘状烧土块,当与灶内支撑结构和煎盐盘有关。从遗迹现象看,灶内可能存在分层支撑结构,下列支脚,上承灶篦,形成底部出灰区;篦上排立支脚,上接“丛”型过梁式盘驼,上承篾盘,内部形成火塘。盐灶残损严重,火塘口等结构已无法确认。

3 遗址价值和发掘意义

3.1 盐业考古

中国盐业文献丰富,研究众多,但直到21世纪以来,田野考古中盐业遗存才得以正式开展并取得重大成果。目前主要成果集中于西南地区井盐遗存和渤海南岸商周时期煮盐遗存。2013年洞头九亩丘宋代盐业遗址的发现填补了东南沿海盐业考古的空白,也引起了学界对淮浙盐业遗存的重视。2017年宁波大榭遗址的发掘将盐业考古前探至公元前五千纪的中华文明形成时期,具有重要意义。

前塘垟盐业遗址的发掘是继之后的又一次盐业考古探索,其所发现的方形盐灶、大型灶类坑等迹象和出土的大型烧土盘、灶篦类烧土块及海量支脚,结构清晰,形制独特。本次发掘,为宋代海盐盐场布局、组织形式和工艺技术的探索研究提供了极为珍贵的材料,同时也将引导我们关注并加强对其时其地的社会运营和生产组织等的深入研究。

3.2 玉环历史脊梁与盐民人文精神

盐税历来为古代国家财政的重要支柱。《宋史·食货志》载:“孝宗乾道六年,户部侍郎叶衡奏‘今日财赋,煮海之利居其半’。”玉环本岛地多丘陵滩涂,农耕用地严重不足,渔业生产又难以管理,制盐自古以来便是其地传统主业,岛民世代以此为生,盐业史可称玉环历史的脊梁,贯穿始终。

盐业生产历来劳苦不堪,受海潮、风雨影响严重,稍有不慎便前功尽弃。加之朝廷盐课又重,盐商盘剥,盐民之苦楚于《熬波图》描述中亦可见一斑,摊灰则“夏日苦热,赤日行天则汗血淋漓;严冬朔风则履霜蹑水,手足皴裂,悉登场灶,无敢闲惰”,煎盐则“人面如灰汗如血,终朝彻夜不得歇”。玉环先民不畏寒暑,辛勤劳作,用汗血写就一部历时千年鬻海不辍的宏伟篇章,这也正是玉环人民不能忘却的精神支柱。