东方雅韵 妙趣生辉

——以“微观之作——英国V&A博物馆馆藏吉尔伯特精品展”的中国风展品为例

2022-07-22樊欣

樊欣

(郑州博物馆,河南 郑州 450000)

1 中国风晚礼服

罗莎琳德·吉尔伯特夫妇在20世纪30年代从事时装业,他们设计、制作的服饰造型优雅、形式新颖。此次展出的中国风晚礼服是罗莎琳德·吉尔伯特有限公司在1948年设计制作,该件礼服由紧身的低领无袖上衣和黑色直裙组成,从肩到裙摆总长156厘米(图1)。其中上衣下摆部分以喇叭状的褶边设计来突出人体腰身曲线,勾勒出女性修长窈窕身材。这件时装之所以被称为中国风晚礼服,是由于上衣布料整体采用中国织锦工艺制成,并织出宝塔、亭子、柳树、轿子等中国元素场景。

图1 中国风晚礼服

中国元素对欧洲服饰的影响最早从丝绸西运开始。公元前1世纪,西汉使者和商人将大量丝帛刺绣运往欧洲。其中织锦作为丝绸中最美的部分,也曾随丝绸之路上的商队走遍世界。除丝绸成品西传外,西亚国家也学习养蚕技术及丝绸织造技术。据文献记载,公元5世纪中原养蚕技术通过古代西域国家于阗传播到印度、西亚和欧洲。并且西方各国在吸收中国技术的同时,也保留其本土特色,以波斯锦为代表的西亚织锦技术反过来又影响中国织锦风格,使中国开始出现纬锦,经过发展和完善并逐渐代替经锦。14世纪,欧洲工场手工业及商品经济快速发展,意大利许多城市出现丝织作坊,其中织锦占据重要地位。随着技术进步,生产织锦的提花机也在不断革新,尤其是第一次工业革命后,传统提花机逐渐转变为蒸汽动力的自动提花机。在此作用下,纺织业发生翻天覆地的变化,其中工艺复杂的织锦画成为当时欧洲最为时髦的室内装饰物,同时用中国风韵的织锦面料做服饰也广受欢迎。

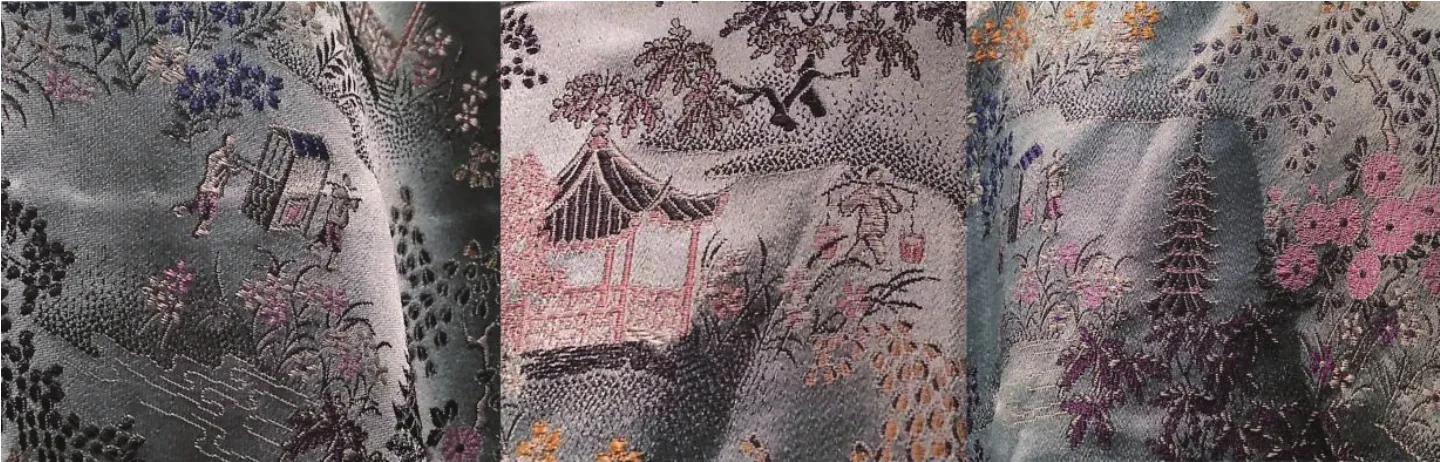

本次展出的中国风晚礼服除衣料是织锦外,也采用中国传统纹样进行装饰。设计师将九层宝塔、亭台水榭、双人抬轿、牵驴的商人及挑水人物等元素进行组合且在服装面料上重复运用,拼凑出一幅具有中国古代江南风韵的生活场景(图2)。17~18世纪,中国传统纹样风靡欧洲,当时欧洲丝织厂为仿造出更好的图案,丝绸画师人手一本《中国图谱》,并且受法国国王路易十五的宠信蓬巴杜夫人的倡导,中国传统纹样被广泛应用到欧洲女装衣料上。到20世纪,出现以中国风命名的高级时装系列,这种时尚也一直延续至今。

图2 晚礼服上的中国元素

因设计中国晚礼服时所处的战后时代背景,设计师改变古板保守的战时服装,追求展现女性肩形柔美、腰肢纤细的优雅风。更为亮眼的是,设计师在衣料选择上采用精致华美的中国织锦,并装饰富有东方韵味的中国传统纹样。因此,这件展品将中国传统元素与西方现代服饰相融合,是东西方文化碰撞后形成的独特风格。

2 银质茶具

17世纪以后,中国茶叶作为中西贸易的核心商品,开始大量远销欧洲,其中英国是最大消费国家之一。据统计,在1840年之前,英国外贸收入仅茶叶一项就占90%,是英国国库主要税收来源。伴随饮茶习俗的传播,欧洲人对茶具的需求量也越来越大,并创造出独具欧洲特色的银质茶具。展品中饮茶用的银茶壶及刻花银制茶叶套盒体现出中国茶叶对西方社会的影响缩影。

2.1 银质茶壶

这件银质茶壶制造于1730—1731年的英国,由伦敦著名胡格诺派工匠保罗·德·拉梅里打造。该件展品高31.5厘米,宽22.7厘米,分为水壶、支架及燃烧器三个部分(图3)。水壶呈球形且带弯曲形壶嘴,壶身装饰有6块鱼鳞形浮雕,并在水壶底部刻有制造时间及工匠姓名,手柄采用可隔热的柳条编制。下方燃烧器和支架相连,燃烧器位于支架中心,与水壶形状相似,使用时点燃酒精灯可以保持壶里的水温。下部由缠枝卷叶形三足支撑整个器物,三足下还各踩一个小海豚,它的设计灵感来自17世纪模仿自然的荷兰银器。银质茶壶在当时的欧洲是饮茶时的常用器物,在英国维多利亚与艾尔伯特博物馆中收藏着数件类似的银质茶壶。据资料记载,1713—1751年,由保罗·德·拉梅里制造的银质茶壶近40个,可见这种可加热的茶壶在当时的欧洲深受欢迎。在许多绘画作品中也可以看到其身影,茶壶常被放置于临近茶台的架子或茶桌上(图4),以便使用者倒水泡茶。

图3 银质茶壶

图4 艺术品中的银质茶壶

2.2 茶叶套盒

这组银质茶叶套盒制造于1747—1748年,制造商为英国著名银匠彼得·阿尚博。该展品由三件茶叶盒组成(图5),它们的形制、高度及装饰纹样都大体相同,但其中一件要宽于另外两件。茶叶套盒的四周及顶部均装饰欧洲洛可可式纹样,并在每件展品的正面中心位置雕刻一个衔着羽毛的小鸟徽章,盒子底部刻有制作时间及工匠姓名(图6)。令人惊喜的是为呼应银盒用途,盒盖把手被设计成茶叶形状。

图5 茶叶套盒

图6 茶叶盒正面

这类银质茶叶盒是储存散茶最为合适的工具,其常被分为储存红茶、绿茶及混合茶叶或糖三种类型,在当时的欧洲贵族生活中非常受欢迎。由于茶叶在欧洲非常珍贵,因此许多家庭是由女主人来冲泡茶叶,仆人负责烧水工作。并且为防止仆人盗窃茶叶,通常会给茶叶盒配上精致的小锁,法国国王路易十五也曾号召将茶叶盒放入私密性强的房间内。在目前存世的精美藏品中,除银质茶叶盒外,紫砂、瓷器、漆器等具有中国元素的茶叶盒也受到欧洲贵族的疯狂追求。但19世纪之后,茶叶的普及和袋泡茶的出现,让茶叶盒不再是欧洲人生活中的必需品,成为用于欣赏和收藏的艺术品。

我们取{O;e1,e2,e3}为仿射坐标系的一组基.记c=e1×e2并设c=xe1+ye2+ze3,则

透过这些风靡欧洲的银质茶具,让我们看到中国茶叶向世界的传播不仅仅是商业贸易,更是中国文化向西方国家的渗透以及中西方文化交流、碰撞和融合的过程。

3 仿制中国瓷器

上文提到中国茶叶远销欧洲,在贵族阶层形成饮茶风尚。同时中国也专门针对西方生活习惯生产陶瓷茶具,深受西方人喜爱。早在唐代晚期,中国瓷器已开始作为商品输出到国外。16世纪,瓷器成为欧洲各国追捧的对象,并推动欧洲生产者仿制中国瓷器,一直到18世纪,德国梅森瓷厂才成功产出欧洲真正意义的瓷器。本次展览中的锡釉陶器单耳杯和日本伊万里瓷防震巧克力杯及托盘均有中国瓷器的影子,再现中国瓷器对世界的影响。

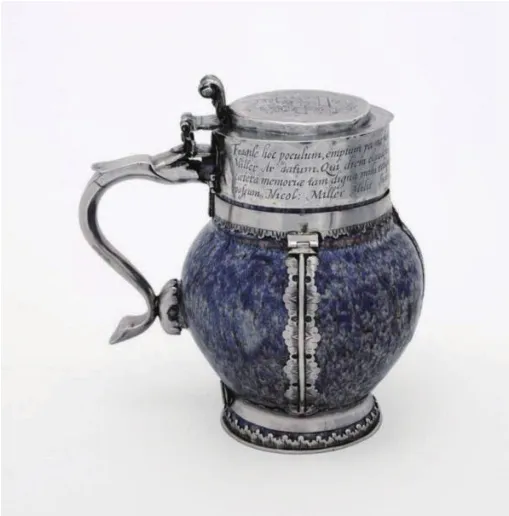

3.1 单耳杯

这件单耳杯由锡釉陶和银制外壁组成(图7),1600—1658年经历过数次改造,锡釉陶杯身生产于1600年,之后增加银制外壁和把手,1658年又添加底座。单耳杯高15.8厘米、宽15厘米、重560克,杯身釉色呈斑驳的蓝白色。此外,其银制外壁也颇有特色,为方便使用,杯身增加S形把手及拇指开关;器盖上刻有肯特郡鲁特姆米勒家族的徽章,并在单耳杯上部的外壁处嵌刻拉丁铭文,记载该家族不同成员在1618年、1621年及1658年对这件展品的收藏,并且铭文中还提到此件单耳杯为易碎器物,其表面的修复痕迹也证实了这一点。

图7 单耳杯

锡釉陶,即在陶器表面施加具有防护作用的锡釉。文艺复兴时期,锡釉陶在意大利地区被大量生产,其以惊艳的手绘图案和高超的制作工艺受到欧洲制瓷业的认可。本次展出的单耳杯为英格兰生产的锡釉陶,这类锡釉陶又称为“莫灵器”,因现存最早器物是出土于肯特郡西莫灵而得名。16至17世纪,中国瓷器风靡欧洲,价格高昂,被誉为“白色黄金”,激起西欧各国模仿生产的热情。锡釉陶就是欧洲仿制中国瓷器的早期代表,因其胎质仍为陶制,烧制温度较低,并不是真正意义上的瓷器,但在欧洲制瓷史上已是巨大进步。

3.2 防震巧克力杯及托盘

这件展品大约制作于1720年,高11.9厘米,直径14.1厘米。其为深受中国景德镇瓷器影响的日本伊万里瓷,展品整体装饰青花矾红彩花卉纹样,色彩浓郁,构图饱满(图8)。除此之外,这件瓷器也经过巴黎工匠的加工美化,更具欧洲风格。杯盖嵌装银制雕花把手,并在托盘上添加镂雕银托架,可将杯子固定在托盘上以防止液体溢出,设计之巧妙令人惊叹。

图8 防震巧克力杯及托盘

防震巧克力杯及托盘将东方韵味的瓷器与欧洲金银工艺完美结合。伊万里瓷器是日本有田地区生产的瓷器品种,因从邻近的伊万里港出海远销,故名为伊万里瓷。日本伊万里瓷与中国瓷器有着千丝万缕的联系,其在制瓷技术、装饰纹样、构图等多方面曾借鉴中国瓷器,并一度代替中国瓷器远销欧洲。后来,景德镇瓷器产品中出现吸收日本伊万里瓷装饰方法烧造的中国伊万里瓷,因物美价廉,中国瓷器又迅速重回欧洲市场。从17世纪到18世纪,中日伊万里瓷争芳斗艳,两国瓷器相互借鉴、相互影响,见证了古代海上丝绸之路的文化、技术交流与融合。

无论是欧洲锡釉陶,还是日本伊万里瓷,它们都在承袭中国瓷器的基础上,进行不断的创新和发展。中国瓷器艺术在与世界交往的道路上,带去的不仅是中国的瓷器文明,更是中国文化的精髓。

4 多层银饰盘

17至18世纪,中国风元素在欧洲盛行,除丝绸、茶叶和瓷器外,中国建筑和园林艺术作为中国文化的重要组成部分也被西方认知。展品中的“中国宝塔”样式多层银饰盘将东方建筑形式与洛可可装饰风格交织结合,东西交融,妙趣生辉。展品中的多层饰盘制作于1763—1764年,是典型的英式风格。其由27个部分拼装而成(图9)。最上层是带有镂雕藤蔓的宝塔形尖顶棚,并在顶部装饰银质菠萝,因菠萝在当时的欧洲非常稀缺,其是财富和地位的象征;饰盘中心摆放椭圆形镂空花篮,周围悬挂四个略小的花篮,它们可用来盛放精致的水果和糖果,中间还有四根卷枝形柱子连接上下两层;下层由雕银镂空底座及玫瑰花枝形四足组成,并延伸出四条枝蔓,各顶一个银制小托盘,其有时作烛台使用。该展品的多处地方都出现制造者托马斯·皮茨名字的英文缩写,这件多层饰盘也充分印证他擅长将洛可可式缠枝花卉纹样和异域情调相融合的设计风格。

图9 多层饰盘

多层饰盘整体呈中国宝塔样式,这与当时西方兴起的中国风有重要关系。欧洲对中国建筑和园林的早期认知,主要来自传入欧洲的瓷器、漆器、丝织品等商品上的纹样或者中国游记的插图。马可·波罗曾描述过元大都及杭州的皇家园林景象,其真实性虽有待于进一步考证,但也在西方世界留下关于东方园林的幻象。16世纪,传教士开始向西方介绍中国宝塔,目前所知关于宝塔的最早记载是葡萄牙传教士基歇尔的《中国图说》,书中提到的正是南京标志性建筑大报恩寺塔。在当时欧洲旅行家和建筑家绘制的稿件中,我们还能看到这座已经被摧毁的琉璃宝塔,并且在《安徒生童话》中也能找到此塔的身影,由此可见中国宝塔在当时的欧洲盛名远扬。

18世纪,受中国热潮影响的欧洲开始兴起一场造园风尚,并且具有宗教色彩的宝塔也被欧洲建筑师搬进园林景观当中,英国丘园就是其中代表。丘园属于欧洲新式园林,其区别于规整式欧洲园林,吸收中国园林的自然风格。丘园内有一座中式的八角宝塔,此塔是1762年由威尔士王妃奥古斯塔聘请英国知名建筑师威廉·钱伯斯设计建造,宝塔高50多米,共十层,并在塔顶装饰彩色木龙(图10),其建成后成为伦敦著名景点。上文提到的多层饰盘,其制作时间与丘园中国塔的建造属于同一时期,再次证明充满异国情调的中国风建筑是当时西方世界的流行时尚。

图10 英国伦敦丘园中国宝塔

5 小结

华夏文明在五千年的历史发展中不断与外来文化交流借鉴。丝绸、茶叶、瓷器作为古代中国的三大外销商品,在带来巨大经济效益的同时,也将中国文明推向世界,并在西方掀起一场“中国风”热潮。本次展览中6件套带有“中国风”元素的展品映射出古代中国经由陆上丝绸之路和海上丝绸之路对外开展贸易与文化交流的缩影,生动表达了当时欧洲人对东方古国的向往和憧憬。即使在今天,中国元素在现代设计中仍是不可缺少的灵感来源,古老的中国文化依然散发着独特而迷人的魅力。因此,我们应以更加开放包容的胸襟自信地在世界面前展示中国气度与风采。

(图4、图10来自网络)

①倪洁诚,钱欣.中国传统服饰文化元素对欧洲品牌服装的渗透[J].纺织学报,2006(7):44-47.

②敖致钧.陆上丝绸之路时期中西方科技交流探析[D].重庆:重庆师范大学,2017.

③王永礼,屠恒贤.经锦、纬锦与中外文化交流[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版,2006(4):8-11.

④贾玺增.中外服装史[M].上海:东华大学出版社,2016:253.

⑤王建荣,郭丹英.澳门——中国清代茶叶外销的窗口[C]//中国茶叶学会.全国茶业科技学术研讨会论文集.[出版者不详],2007:590-593.

⑥郭真真,沈伟棠,陈小英.穿过月门:20世纪西方视角下的中国园林形象新变[J].装饰,2021(2):45-50.