唐山地区三维b值分布特征研究

2022-07-21余海琳孙丽娜

陈 婷,余海琳,章 阳,孙丽娜

(1.河北红山巨厚沉积与地震灾害国家野外科学观测研究站,河北 隆尧,055350;2.河北省地震局,石家庄 050021;3.防灾科技学院,河北 三河 065200)

0 引言

b值的概念最早是由古登堡和里克特[1]提出的,代表研究区不同震级地震的相对分布情况,学者们进一步研究发现,将b值作为区域的危险性评价指标,其结果不仅包含了物理基础,也具有一定的现实意义[2]。在1976年唐山大地震之后,国内学者对b值的研究更加深入,提出利用b值的扫描结果判断强震潜在危险区域的理念,并结合震例资料分析b值在大地震前的变化规律。而从1976年唐山7.8级大地震开始,学者们也将唐山地区作为b值重点研究区域。

李全林[3]最早进行了唐山地区b值的时空扫描研究,他搜集了唐山以及周边地区从1966年4月1日到1976年7月27日的地震资料进行研究,结果发现,在唐山7.8级地震前,b值的变化经历了“持平—迅速上升—持续下降—略有回升”的4个阶段。2000年6月25日河北唐山ML4.4地震之前,陈绍绪和李淑莲[4]也发现了唐山地区的b值异常现象,并结合相关地震学参数和前兆异常给出了相对准确的预测意见。基于前人的研究,河北省地震局预测研究中心将b值作为唐山地区测震学预测指标,以均值0.88为界,高于此均值线为异常。经统计,唐山地区1990年以来异常次数有8次,在高值回落过程中发生ML4.5以上地震6次,吻合率达到0.75;杜航等[5]从不同区域出发,按照大尺度区域和小尺度区域对河北唐山ML5.4地震前的b值进行分析,发现该区域小尺度b值具有异常现象,提出要合理划分b值研究区域的观点。

虽然地震学家对唐山地区b值研究取得了较好的成果,但也存在一些不足,主要是缺乏对b值的三维空间分布和演化特征的深入研究。由于地震资料的限制,该地区中小地震的定位精度不高,与水平误差相比,中小地震的深度定位误差更大,这使得深入研究b值的三维特征非常困难。本文根据M7专项工作组收集的震相数据和中国地震台网中心提供的震相数据(2002.1—2020.9),首先对唐山地区中小地震进行了重定位。根据重定位结果,对2012年5月28日河北唐山ML5.1地震和2020年7月12日河北唐山ML5.4地震前后唐山地区的b值空间图像进行了5年窗长和2年步长(平面和不同深度)扫描,分析唐山地区中强地震前后b值的空间分布和演化规律,从而进一步探讨唐山地区中强地震前后的应力演化特征。

1 研究背景

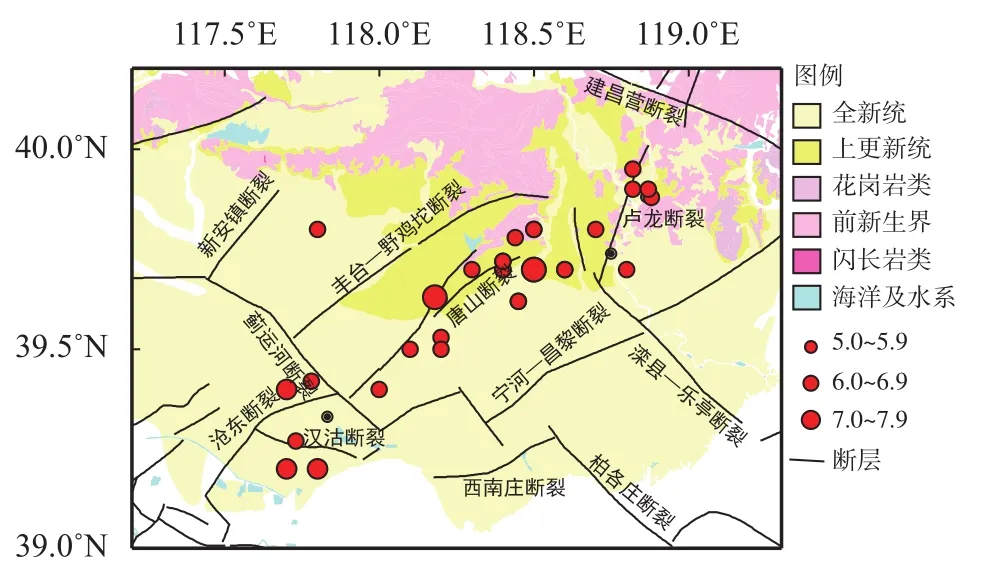

唐山地区位于唐山菱形块体内部,处于EW向阴山-燕山南缘活动构造带与NNE向冀鲁断块拗陷交汇处[6],主要受NNW-SSE向的拉张作用控制[7]。图1为该区地震地质背景图,唐山菱形块体被多条深大断裂所包围,中部发育一条NE向的唐山断裂带,宁河-昌黎断裂发育在唐山断裂带东南方向,丰台-野鸡坨断裂则发育在唐山断裂带西北方向,二者走向均是NEE向,滦县-乐亭断裂发育在唐山断裂带东北方向,蓟运河断裂则发育在唐山断裂带西南方向,二者走向均呈NW向。这些断裂有的形成于前古生代时期(如宁河-昌黎断裂),有的形成于古生代时期,中、新生代时期普遍活动强烈[8]。唐山地区位于唐山-河间-磁县地震带,该地震带是晚第三纪开始发育的一条新生地震构造带,1976年唐山7.8级地震、1966年邢台7.2级地震均与该新生地震构造带活动有关[9]。

图1 唐山地区地震地质背景图

唐山地区地震活动主要受1976年唐山7.8级地震序列的影响,该序列至2021年9月为止,共发生7.0~7.9级地震2次,6.0~6.9级地震3次,5.0~5.9级地震19次,其中大部分是在1978年以前发生的,呈现出唐山地震余震序列“衰减快、伴有起伏波动、持续时间长”的特征。2012年5月28日唐山ML5.1地震发生在唐山断裂带的东北方向,该区域附近2020年7月12日又发生了唐山ML5.4地震。

2 数据与研究方法

2.1 研究区数据

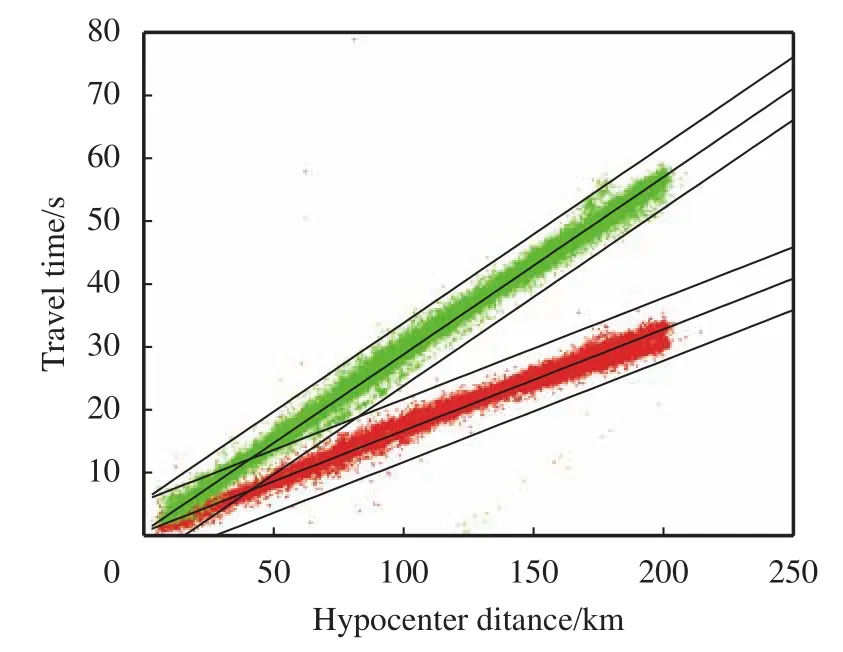

本文搜集整理了唐山及周边地区(39.0°~40.2°N,117.5°~119.4°E)M7 专项工作组(2002.1—2008.12)及中国地震台网中心(2009.1—2020.9)的震相报告,为保证定位结果的可靠性,删除误差较大的到时资料,并要求每个事件200 km内至少有3个台站记录,共8 019个地震事件满足条件,图2为其震相走时曲线。

图2 唐山及周边地区震相走时曲线

2.2 双差层析成像

双差层析成像方法[10-11]可利用绝对走时数据和相对走时数据同时反演地下介质三维速度结构和地震位置,相对于双差定位方法,双差层析成像法既结合了绝对定位和相对定位方法的优势,在定位过程中又考虑了地下介质的横向变化,可采用三维速度模型定位,因此可得到比双差定位法精度更高的定位结果。郭蕾等[12]分别采用双差定位、结合波形互相关的双差定位和结合波形互相关的双差层析成像3种方法对唐山地区2010.1—2020.7的地震事件进行重定位,认为结合波形互相关的双差层析成像方法的定位精度比其他2种方法更高。

马勇等[13]采用一致性约束双差层析成像方法,对唐山及周边地区44个固定台和33个临时台记录的4 415个地震事件进行双差层析成像,得到高精度(0.1°×0.1°)三维P波速度、S波速度和波速比模型,本文采用此速度模型进行双差层析成像。设置地震对间的最大距离为20 km,台站与地震对间的最大距离为200 km,获得1 336 989条P波相对走时数据,1 271 810条S波相对走时数据。值得注意的是,本文计算过程中只进行地震定位,不反演速度结构。

2.3 b值计算方法

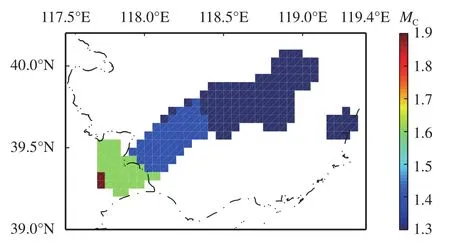

G-R关系lgN=a-bM中的b值代表扫描区域内不同大小地震频度的比例关系,余震的存在会严重影响b值计算的准确度和代表性,因此,在进行b值计算之前,一般需要剔除余震[14-15]。本文采用KK法删除余震。选取最大似然法计算b值,采用最大曲率法[16]计算最小完整性震级(MC)作为起算震级。由于台站分布不均匀,不同节点的MC不尽相同,为了提高每个节点b值计算的准确度,本文对每个网格节点中的MC进行单独计算,得到2015—2019年唐山地区MC值分布特征(图3),从图3中可以看出整个研究区的MC值变化幅度较大,介于1.3和1.9之间,大部分区域均低于1.6。

图3 唐山地区2015—2019年MC值分布图

为了得到不同节点的准确b值,本文在ZMAP程序[17]的基础上二次开发来完成计算。该代码可自定义最小采样地震次数和最大采样半径,并根据各节点不同的扫描半径计算其b值。扫描半径的变化仅对b值的覆盖范围有影响,对b值的平滑不产生影响,选择不同的扫描半径可以兼顾结果的精度和覆盖率,在保证精度的前提下确保b值的稳定性。

因此,在实际计算中,本文参考“最近距离—固定事件”扫描法[18],采用“最近距离—最少事件”扫描,计算代码逻辑设置如下:①以空间上的网格节点作为圆心,以30 km为半径,筛选此范围内的地震事件集;②根据所选地震事件集计算MC;③判断地震事件集中震级≥MC的地震数量是否≥50;④如果地震数量≥50,取该MC为起算震级计算网格节点的b值;⑤否则,以2 km为滑动步长增加半径,并重复前面4步直到半径范围内震级≥MC的地震数量≥50,然后计算b值。如果筛选的半径达到40 km时,仍然无法满足条件,则网格节点计算将被放弃。同时,为了尽可能消除边界效应,使每个网格节点获得的b值与真实b值更接近,限定每个网格节点10 km半径范围内至少存在20个地震。在尽可能考虑b值分辨率和覆盖率的前提下,经过反复计算,最终得到唐山地区计算b值的最佳参数。

3 结果分析

3.1 地震重定位结果与分析

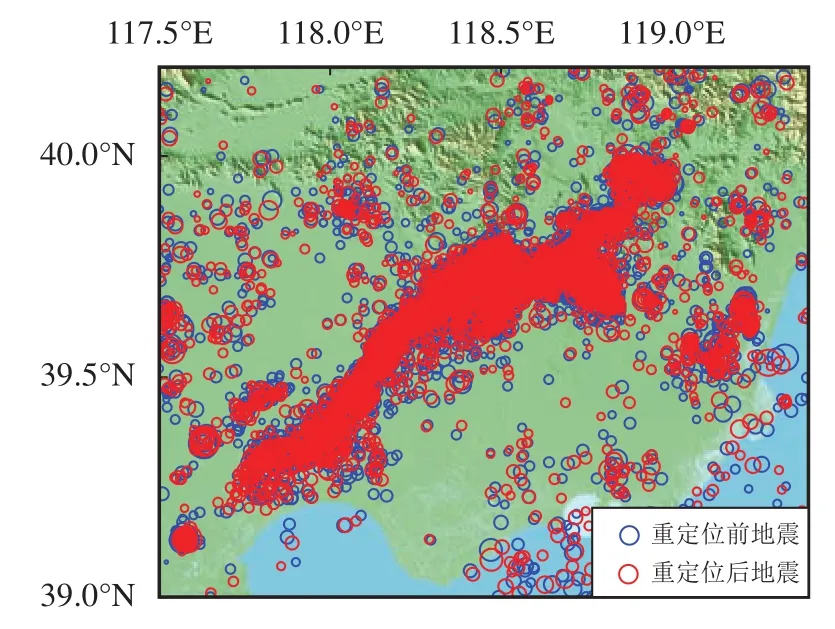

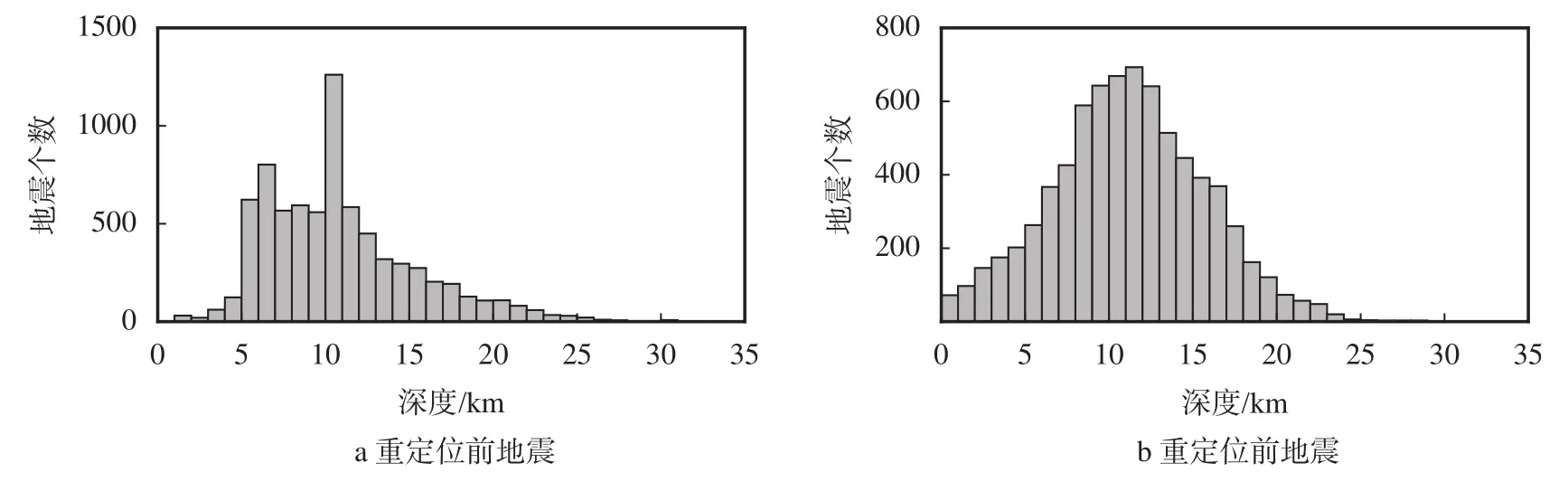

联合绝对定位与相对定位方法,采用双差层析成像方法进行重定位,经过8次迭代,走时残差均方根由0.71降至0.22 s,共定位出7 792个地震事件。图4为唐山及周边地区重定位前后震中分布图,从图中可以看出重定位前后地震位置在水平方向上变化不大,图5为唐山及周边地区地震重定位前后震源深度柱状图,从图中可以看出虽然重定位前后地震基本都分布在30 km内,但重定位前后震源深度分布差异较大,重定位后震源深度主要集中在5~17 km。

图4 唐山及周边地区重定位前后地震震中分布图

图5 唐山及周边地区地震重定位前后震源深度柱状图

3.2 b值扫描结果与分析

对重定位后的含7 792个事件的地震目录进行K-K去余震处理,得到含5 781个事件的地震目录,首先采用“最近距离—最少事件”扫描方法扫描唐山地区平面 b 值图像(0.05°×0.05°),扫描时每个节点的MC值分别计算,最近距离取30~40 km、距离间隔2 km,有效地震个数为50个,并要求每个节点10 km内至少有20个地震。首先分别设计扫描时间窗长为1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年,经试算扫描窗长为5年时地震集中区基本能扫描出b值,因此设定扫描时间窗长为5年。确定时间窗长后再分别设计扫描步长为3个月、6个月、1年、2年、3年,经试算扫步长为2年时b值变化(Δb)较为明显,因此设定扫描步长为2年。

图6展示了5年窗长2年步长的唐山地区平面b值演化图像,从图中可以看出2007—2009年震中附近Δb>0,代表b值升高,应力水平有所降低,随后2009—2017年震中附近Δb<0,代表b值持续降低,意味着应力水平一直处于升高状态,2017—2019年震中东北方向Δb<0,b值降低,西南方向Δb>0,b值升高,表示震中东北方向应力升高而西南方向应力降低,2012年5月28日唐山ML5.1地震(紫色圆圈)和2020年7月12日唐山ML5.4地震(灰色圆圈)均是在b值降低过程中发生的,且唐山ML5.4地震发生在应力升高与降低的交界区域。2017年以来,唐山老震区西南端b值降低也较为明显,2019年12月5日该区发生唐山ML4.9地震。

图6 唐山地区平面b值演化图像

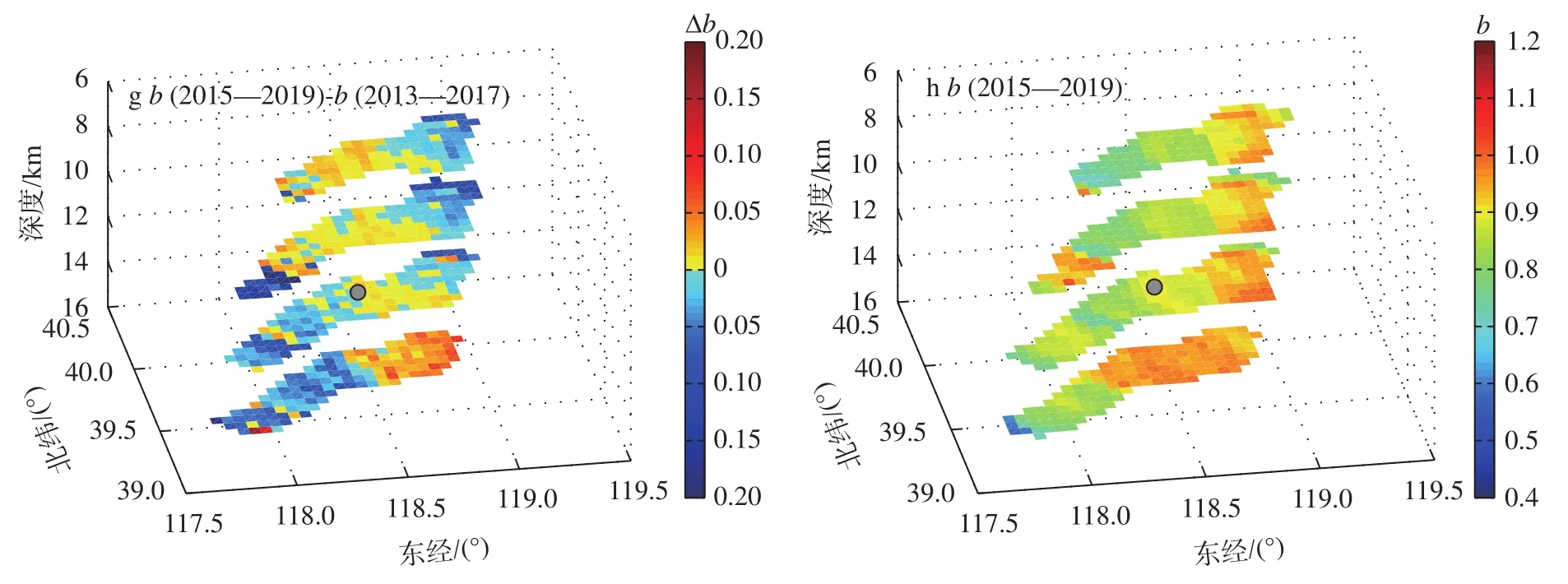

采用“最近距离—最少事件”扫描方法扫描唐山地区不同深度b值图像(0.05°×0.05°×4 km),扫描深度为Z km处的b值时,选取上下5 km(Z±5 km)深度范围的地震事件,由于震源深度的限制导致扫描范围内地震数量减少,最近距离取30~50 km,要求每个节点15 km内至少有20个地震,其余扫描参数与平面b值扫描参数相同。图7展示了唐山地区不同深度b值演化图像(6 km、9 km、12 km、15 km),从图中可以看出,不同深度b值图像差异较大,变化也不一致。

图7 唐山地区不同深度b值演化图像

2007—2009年震中附近不同深度b值均有所升高;2009—2011年震中附近6 km深度b值继续升高,而9 km、12 km、15 km深度b值均有不同程度的下降,2012年5月28日发生的唐山ML5.1地震重定位的震源深度为12.8 km;2011—2013年震中附近6 km、9 km、12 km深度b值继续降低,且深度越浅b值降低幅度越大,而15 km深度b值有所升高;2013—2015年震中附近 6 km、9 km、12 km深度b值继续降低,且降低幅度加大,而15 km深度b值在震中东北方向降低,西南方向升高;2015—2017年震中附近不同深度b值均表现为东北方向升高,西南方向降低;2017—2019年震中附近b值变化更复杂,6 km、9 km深度b值东北方向升高,西南方向降低,12 km深度东北方向和西南方向均存在b值降低现象,16 km深度b值东北方向升高,西南方向降低,2020年7月12日唐山ML5.4级地震重定位震源深度为11.8 km。综上,不同深度b值图像比平面b值图像分布和演化都更为丰富,2次ML5级地震发生之前震源附近b值均有下降,尤其是在震源深度附近,唐山ML5.1地震震中附近b值均呈现下降状态,唐山ML5.4地震震中附近12 km、15 km深度b值降低现象主要集中在西南方向,意味着唐山ML5.4地震可能是由于西南部应力升高而引起的。

4 结论与讨论

本文采用双差层析成像方法对唐山及周边地区地震进行重定位,采用“最近距离—最少事件”扫描方法扫描唐山地区5年窗长、2年步长的平面及不同深度b值演化图像,得到以下结论:

1)重定位后走时残差均方根大大降低,重定位前后地震位置在水平方向上变化不大,但震源深度分布差异较大,重定位后震源深度主要集中在5~17 km。

2)不同深度b值图像比平面b值图像分布和演化都更为丰富,2012年5月28日唐山ML5.1地震和2020年7月12日唐山ML5.4地震均是在b值降低过程中发生的,唐山ML5.4地震可能是由于西南部应力升高引起的。

3)虽然唐山地区b值持续降低,代表着该区应力累计的逐渐增强,但2019年该区浅部b值小于深部b值,说明浅部应力水平高于深部,目前发生更大地震的紧迫程度不强。