粤北长江铀矿田棉花坑断裂、油洞断裂特征及其与铀成矿关系

2022-07-19陈柏林高允申景辉曾广乾

陈柏林高 允申景辉曾广乾

1.中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081;

2.自然资源部古地磁与古构造重建重点实验室,北京 100081

长江铀矿田位于广东仁化县,是中国华南地区最重要的硬岩型铀矿田。20世纪50年代后期以来,对包括长江铀矿田在内的诸广南部地区在勘查找矿和地质研究方面开展了大量工作,其中在长江铀矿田的岩石、铀矿化蚀变、铀成矿作用、控矿因素及找矿前景等方面均取得重要进展(Zhang et al.,2007, 2017;冯海生等,2009;沈渭洲等,2010;郭国林等,2010;邓平等,2011;高翔等,2011;黄国龙等,2012,2014,2015;庞雅庆等,2015,2019;傅丽雯等,2016;张闯等,2016;徐文雄等,2017;Bonnetti et al., 2018;徐浩等,2018;Zhong et al., 2018;刘佳林等,2019;刘军港等,2019;祁家明等,2019;夏毓亮, 2019;钟福军等,2019a, 2019b;罗强等,2020)。在构造控矿方面虽然相关学者也开展了一些研究,提出了有关认识(郭春影等,2013;刘军港等,2019;叶松鑫和许幼,2019),但存在很大争议。叶松鑫和许幼(2019)认为北东东向棉花坑断裂与黄溪水断裂可能是区内导矿构造,控制了区内矿床的分布;北西西向油洞断裂既是导矿构造也是容矿构造。郭春影等(2013)则认为北东向的热水断裂和成公坳断裂作为长江矿田左行剪切的边界断裂,在其之间形成的次级压剪性破裂(P)、低角度剪破裂(R)、高角度剪破裂(R′)、主剪切破裂(D)、张破裂(T)、反向剪破裂(X)以及这些次级断裂的某些组合形成的更次级裂隙构造控制矿田内铀矿床、矿体的分布,并认为矿田内广泛发育的北北西(近南北)向含矿构造是北东向控矿构造左行走滑派生的张性、张扭性构造。上述认识既缺少构造控矿的直接依据,也无法解释从书楼丘矿区,经棉花坑、长排矿区,到水石矿区长度超过10 km的范围内,北北西(近南北)向含矿构造带及铀矿体(带)非常稳定的延伸。刘军港等(2019)研究认为油洞断裂具有韧性变形特征,而且起到对铀矿床的控矿作用,虽然展示了韧性变形的宏观、微观依据,但是,除了油洞矿床(306)的6号矿脉与油洞断裂产状相近或一致、沿油洞断裂仅仅有局部铀矿化外,其他矿脉很少存在与油洞断裂一致的产状和延伸;同时,该文对于深层次韧性变形促使成矿元素(铀)活化迁移以及迁移、富集机制也值得商榷。总之,以往的研究都只是比较泛泛地认为构造对铀成矿具有控制作用,除了北北西向(近南北向)含矿构造被广泛认可外,对于导矿构造及其控矿作用、含矿构造的形成与演化、区域构造应力场及其演化、破矿构造和保矿构造又是如何等众说风云。其中对矿田内的北东东向棉花坑断裂和北西西向油洞断裂与铀矿化的关系,特别是它们的控矿机制至今没有一个令人信服的认识,这也直接导致找矿预测方向的不同。文中通过精细的野外地质调查,重点梳理棉花坑断裂、油洞断裂的特征,分析其与北北西向(近南北向)含矿断裂的相互关系,结合断裂构造发育的特点(特别是次级断裂配套组合关系),认为棉花坑断裂为成矿后压扭性断裂,但位移不大;油洞断裂为含矿构造的伴生张扭性断裂,并被其后的基性岩脉充填,仅局部含矿,不是控矿断裂,并据此提出不同于以往的找矿方向。

1 区域地质背景

1.1 大地构造背景

长江铀矿田位于湘粤赣交界的诸广南部岩体(诸广铀矿集中区)中部,在行政区上属于广东省仁化县。诸广铀矿集中区大地构造位置上处于扬子板块与和华南板块缝合线(北东东向钦杭构造带)的南侧,华夏地块中部 (图1a;Hu et al., 2008);也地处南岭纬向构造带与新华夏第一隆起带的交汇部位(李四光,1973)。在中国东部中新生代陆缘弧盆系构造图上属于华南弧盆系的东南沿海内带岩浆弧区,其东侧为东南沿海外带岩浆弧区,西侧为江南(雪峰)基底逆推带南段和湘东拉分盆地群。在中国大地构造分区上属于闽赣后加里东隆起与湘桂粤海西-印支坳陷结合部位(姚振凯,1983);在区域构造上也属于一级构造单元北东向武夷-云开造山系(XIV)的二级构造单元北东向武夷-云开弧盆系(XIV-1)内的三级构造单元新干-永丰弧间盆地(XIV-1-2)、西侧罗霄岩浆弧(XIV-1-1)和东侧武夷岛弧带(XIV-1-4)3个三级构造单元的中段,该3个三级构造单元的界线为遂川-德兴深断裂和南城-鹰潭断裂带南段。诸广铀矿集中区受九峰-大余东西向隆起带、万洋-诸广南北向隆起带和万长山北东向隆起带的三重控制。在区域成矿带上属于赣杭火山岩成矿带与赣中南花岗岩成矿带的交汇部位偏南侧(图1a)。

图1 长江铀矿田大地构造与区域构造图Fig.1 Tectonic and regional geologic map of the Changjiang uranium ore field

1.2 区域地质概况

长江铀矿田产于诸广山杂岩体的中心部位。由于中新生代的持续隆升,诸广山地区出露大面积中酸性侵入岩,出露面积近4000 km2(邓平等,2011,钟福军等,2019b),占基岩面积99%(图1b)。诸广山岩体是一个复式岩体,由燕山早期晚阶段花岗岩、燕山早期早阶段花岗岩、印支晚期花岗岩、印支早期花岗岩和海西期花岗闪长岩等组成,另外有少量燕山晚期花岗岩及燕山期中基性岩脉(图1b,图2)。局部出露寒武系浅变质碎屑岩,山间盆地出露第四系(图1b)。

图2 粤北长江铀矿田地质图(据核工业北京地质研究院(2021)报告编制)Fig.2 Geologic map of the Changjiang uranium ore field, northern Guangdong (adapted from Beijing Research Institute of Uranium Geology, 2021)

区域构造线以北东向最为醒目。区域性(及二级)北东向断裂构造主要有热水断裂(主体出露长江铀矿田北侧,在图1b、图2之外)、塘洞断裂(区内出露其南西段)、牛尾岭断裂(区内出露其南西段)、成功坳断裂(区内出露其北东段),北东东向断裂有城口断裂、里周断裂、棉花坑断裂、黄溪水断裂,北西西向断裂有油洞断裂。同时区内另一特色的是作为含矿构造的北北西向(近南北向)密集劈理带(图1b,图2)。

1.3 矿田地质概况

长江铀矿田位于诸广南部铀矿聚集区中部,也是铀矿床最为发育的区段。矿田范围北起长江镇、里周村、书楼丘、岭背山一带,经石岐、棉花坑、龙潭下、油洞、和尚脑、长排、沈洞,南至水石、牛坑岺及黄溪水一带,长约10.7 km;西起石岐、龙潭下、和尚脑一线,东至横坑水、佛垇、下学堂垇、上学堂垇、水石一带,宽约9.5 km;矿田面积约102 km2(图2;图2面积约40 km2)。

长江铀矿田范围内未出露沉积地层和基底浅变质岩系,主要出露各种中酸性侵入岩,主体属于油洞岩体和长江岩体的组成部分。油洞岩体为印支期第三阶段中粒小斑状二云母花岗岩,年龄为232±4 Ma(黄国龙等,2012);长江岩体浅部为燕山早期中粗粒黑云母花岗岩(年龄为157.2±1.7 Ma)、中部为中粒黑云母花岗岩 (年龄为159.5±1.2 Ma)、深部为细粒—不等粒黑云母花岗岩(年龄为161.6±2.1Ma;黄国龙等,2014);同时深部钻孔见辉长闪长岩,年龄150 Ma(钟福军等,2019a),另有燕山晚期细粒黑云母花岗岩(年龄为123.9±1.3Ma;周航兵等,2018)。晚期发育近东西向、北西西向辉绿岩脉(年龄为110.6±2.0 Ma;曹豪杰等,2013)、长英质岩脉(年龄138.6±1.3 Ma;徐文雄等,2014),并发育碱交代岩(81.96±1.76 Ma;张爱等,2009)。晚期的中基性、中酸性岩脉均穿切油洞岩体和长江岩体。

长江铀矿田构造以断裂构造为特征,规模较大的断裂有北东东向棉花坑断裂、北西西向油洞断裂以及众多的北北西(近南北)向延伸稳定的含矿断裂(密集劈理带)(图2)。

长江铀矿田作为中国华南地区最重要的花岗岩型铀矿田之一,已发现书楼丘(305)和棉花坑(302)两个大型铀矿床、水石 (308)和长排(301)2个中型铀矿床,以及油洞(306)小型铀矿床及多个铀矿点,共计100余条有编号铀矿带和近200条无编号铀矿带(图2)。

长江铀矿田矿化蚀变特征明显。其中硅化、赤铁矿化、黄铁矿化、紫黑色萤石化等蚀变与铀矿化关系密切,且具有水平分带特征,即由构造带中心向外侧依次为硅化(紫黑色萤石化)→赤铁矿化→绢云母化→黏土化。其中硅化以猪肝色的微晶石英为最显著的标志,猪肝色的微晶石英和紫黑色萤石是高品位铀矿石。矿石矿物主要为沥青铀矿,多呈脉状、浸染状构造。成矿期主要形成灰色微晶石英沥青铀矿、猪肝色微晶石英沥青铀矿、萤石、黄铁矿等。

2 棉花坑断裂与铀成矿关系

棉花坑断裂西起官田村,经棉花坑,至长江区林场一带,长约7 km,呈北东东向延伸,走向为60°~65°(图2)。对于棉花坑断裂在铀成矿中的作用,叶松鑫和许幼(2019)认为北东东向棉花坑断裂与黄溪水断裂可能是区内导矿构造,控制了区内矿床的分布;对于如何控矿,只是简单地推测由于棉花坑断裂的左行压扭性活动,派生了近南北向(北北西向)偏张性含矿断裂的形成。但是这种推测缺少岩石力学破裂理论的基础,也与断裂几何学与运动学特征及其相关性相矛盾。

2.1 棉花坑断裂基本特征

作为长江铀矿田的一条重要的断裂,棉花坑断裂具有如下特征:

(1)在遥感影像图上,棉花坑断裂线性负地貌特征比较明显(图3)。

图3 长江矿田棉花坑断裂和油洞断裂线性负地貌影像图Fig.3 Remote image showing the liner negative landform of the Mianhuakeng fault and Youdong fault in the Changjiang ore field

(2)棉花坑断裂旁侧很少见及与主断裂平行的次级裂隙。如矿部东侧沟南(主断裂南旁侧)的Z74点,只见少量与主断裂平行的北东向次级裂隙(图4a),更多的是发育北北西向(近南北向)裂隙(图4b、4c);又如矿部西侧沟北(主断裂北旁侧)的Z29点,未见北东东向次级裂隙,只见北北西向(近南北向)裂隙(图4d—4f)。

(3)主断裂旁侧的次级北东向裂隙没有矿化(图4a),而北北西向(近南北向)裂隙均有不同程度的矿化和蚀变。如矿部西侧沟北(主断裂北旁侧)的Z29点,北北西向(近南北向)裂隙发育猪肝色硅化(图4d—4f)。

图4 棉花坑断裂旁侧次级裂隙构造特征平面照片Fig.4 Pictures showing the second-order fracture on the side of the Mianhuakeng fault

(4)棉花坑断裂本身不仅没有矿化,而且也没有见到与铀矿化有关的蚀变现象,仅有脆性破碎带,并且以未胶结的具磨圆花岗岩角砾的构造角砾岩和断层泥为最主要特征(图5)。如矿部西侧沟北一突出的山嘴处(Z76点),出露了棉花坑断裂脆性破碎带的北侧部分,其中南侧部分可能被第四系覆盖(图5a)。该剖面自北西向南东依次出露①较完整的花岗岩(图5b左端),②破碎硅化带及硅化岩透镜体(图5b左段、图5c左端),③ 晚期白色无矿石英脉(硅化岩) (图5b左段、图5c左段),④压扭性未胶结断层角砾岩(角砾具有明显的磨圆) (图5b左中段、图5c中段、图5d、图5e),⑤坡积层红色黏土夹岩石碎块(图5b中段、图5c右段、图5f),⑥含花岗岩磨圆较大角砾的构造角砾岩(图5b中段偏右、图5g左端),⑦更晚期断层面(图5b中段偏右、图5g左段),⑧含花岗岩磨圆较大角砾的构造角砾岩(图5b中右段、图5g中部偏右、图5h左段),⑨灰褐色含硅化岩磨圆角砾弱—未胶结断层角砾岩(图5b右段、图5g右段、图5h右段、图5i—5l),⑩第四系坡积层(图5b右端)。过冲沟南侧为花岗岩(图5a右段)。其中④压扭性未胶结断层角砾岩中角砾成分有灰色硅化岩、白色石英脉和花岗岩,角砾大小以2~3 cm为主,最大15 cm,角砾明显呈扁平状、长短轴比约2,扁平面产状略缓于构造带整体产状,未胶结松散断层泥具有不太明显的页理构造,页理产状为80°/SE65°~70°。

图5 棉花坑断裂破碎带剖面图(Z76点)Fig.5 Section of fracture zone of the Mianhuakeng fault in the Changjiang uranium ore field, northern Guangdong(Point Z76)

2.2 棉花坑断裂与铀矿脉空间关系

(1)从整个矿田内矿床的分布来看,棉花坑断裂南侧棉花坑铀矿床与断裂北侧书楼丘铀矿床在空间上属于同一铀矿床,矿体同受北北西向或近南北向断裂裂隙构造控制,矿体产状、矿化特征甚至矿体出露的空间都非常的一致,没有明显的差异(图2)。

(2)从矿化变化与断裂的关系来看,一方面,不论是南侧的棉花坑铀矿床,还是北侧的书楼丘铀矿床都没有以棉花坑断裂为最佳矿化部位,也没有向远离棉花坑断裂的方向矿化逐渐减弱的单向性趋势,如棉花坑铀矿床南段在油洞村东侧一带仍然存在很好的铀矿体;另一方面,包括9号、10号等铀矿化带在矿田内延伸数千米长,铀矿化稳定,与该矿化带到棉花坑断裂的距离远近无关(图2)。更没有形成以棉花坑断裂为轴线的矿体、矿带的斜列展布特征。

(3)从长江铀矿田地质图(图2)上可以看出,断裂北侧书楼丘矿床的9号矿带、10号矿带、91号矿带等铀矿化带与断裂南侧的相关铀矿化带基本上可以一一相对应。

(4)另据郭春影等(2013)和蔡明海等(2011)的描述,棉花坑断裂在采矿坑道中可见明显的断层泥和松散的构造角砾岩,均反映出其较新构造活动的特征。

由于流体的特殊性,成矿流体总是由高围限压力环境流向低围限压力环境 (徐兴旺等,2019);如果棉花坑断裂是导矿构造,高压成矿流体将沿贯通主断裂迅速向上运移,直通至近地表;不可能不向上运移而沿水平方向运移约10 km,进入近南北向含矿构造中。

总之,棉花坑断裂虽然局部脆性破碎带宽度较大,但走向延伸有限,缺少控制产状稳定、走向延伸大的北北西向(近南北向)含矿断裂展布的高级序断裂的条件。所以,棉花坑断裂不是控制北北西向含矿构造形成和展布的高级序构造,不是长江铀矿田的控矿构造,其主要为晚近时期脆性断裂破碎带,对已经形成的近南北向(北北西向)矿体或铀矿带有断错作用,但是位移量不大。

3 油洞断裂与铀成矿关系

油洞断裂西起龙潭下,经油洞村、桥顶坑、驼背岭,至山角塘南侧一带,呈南东东向延伸,走向为300°,长约7 km(图2)。叶松鑫和许幼(2019)认为北西西向油洞断裂既是区内的导矿构造也是容矿构造。刘军港等(2019)研究认为油洞断裂具有韧性变形特征,并展示了韧性变形的宏观、微观依据;同时发现了沿油洞断裂韧性变形带发育铀矿化,据此认为其对铀矿床起控矿作用。

3.1 油洞断裂宏观特征

3.2 油洞断裂与铀成矿关系

(1)油洞断裂北侧的棉花坑铀矿床(302)与断裂南侧的301铀矿床(长排)虽然在空间上不属于同一铀矿床,但矿体、矿带同受北北西向或近南北向断裂裂隙构造控制,矿体产状、矿化特征甚至矿体出露的空间都比较相近,没有明显的差异。

(2)在邻近油洞断裂的Z28点(二级水电站旁),也见不到与主断裂平行(北西西向)的次级破碎带,而是见到近南北向裂隙带和硅化带(图6),即57号铀矿化带。硅化带及铀矿化裂隙产状:10°/SE80°、357°/NE85°、355°/NE85°、335°/NE80°、350°/NE82°、350°/NE78°。同样的情况也出现在Z28 点之西, 出现含矿裂隙 330°/NE78°、347°/NE85°。

图6 油洞村北东电站旁油洞断裂旁侧裂隙与铀矿化特征(Z28点,57号铀矿带)Fig.6 Sketch showing the fracture and uranium mineralization near the Youdong fault

(3)油洞断裂带本身的矿化问题。306矿床被认为是受油洞断裂控制的铀矿床,也是认为油洞断裂具有控矿作用的最主要证据。但是仔细观察306矿床的矿化延伸并不是与油洞断裂走向一致,矿化延伸在330°~340°。在被认为是306矿体向南东方向与小公路交叉部位的Z67点,花岗岩整体较完整,其中发育不同方向的节理,并以北东走向为主,局部伽玛值较高,达120 nC/(kg·h)(图7)。相反在306矿体西侧的10号铀矿体,其与小公路交叉部位(Z23点,小水池附近),发育猪肝色、黄褐色硅化带,显示铀矿化的存在,含矿裂隙为近南北向(北北西向),产状为345°/NE85°、358°/NE87°和342°/SW83°;局部白色石英脉为315°/SW75°(图8)。在油洞断裂北侧10号铀矿体同样呈北北西向延伸,没有受油洞断裂控制(图2)。所以,306矿体很可能并不是向120°方向延伸,而是向140°~170°左右方向延伸。

图7 油洞断裂旁侧铀矿化地质剖面图(Z67点)Fig.7 Sketch showing the fracture and uranium mineralization near the Youdong fault (Point Z67)

图8 油洞断裂旁侧铀矿化地质剖面图(Z23点)Fig.8 Sketch showing the fracture and uranium mineralization near the Youdong fault (Point Z23)

(4)不论是油洞断裂北侧的棉花坑铀矿床,还是油洞断裂南侧的301铀矿床(长排矿床)都没有以油洞断裂为最佳矿化部位,向远离油洞断裂的方向矿化逐渐减弱的单向性趋势,如棉花坑铀矿床南段(9号带)在油洞村北侧一带直至棉花坑矿区都仍然存在很好的铀矿体;301矿床最佳矿化部位在油洞断裂南侧5~10 km部位,而非邻近油洞断裂部位(图2)。

(5)在油洞村—驼背岭一带,发现较多铀异常(伽玛异常)点(共9个)沿小河沟(也是油洞断裂出露部位)分布的特点,这也是认为油洞断裂控矿的另一个证据。但是这些异常点的铀异常有限,构不成铀矿化点,更重要的是沿北西西向小河沟底有较好基岩出露,铀异常点容易被发现,而河沟两侧为竹林和杂树林且土壤厚度大,铀异常不容易被发现。况且,在这9个异常中伽玛异常值最高的A407点,异常处的铀矿化裂隙也是近南北向的(走向355°;图2)。

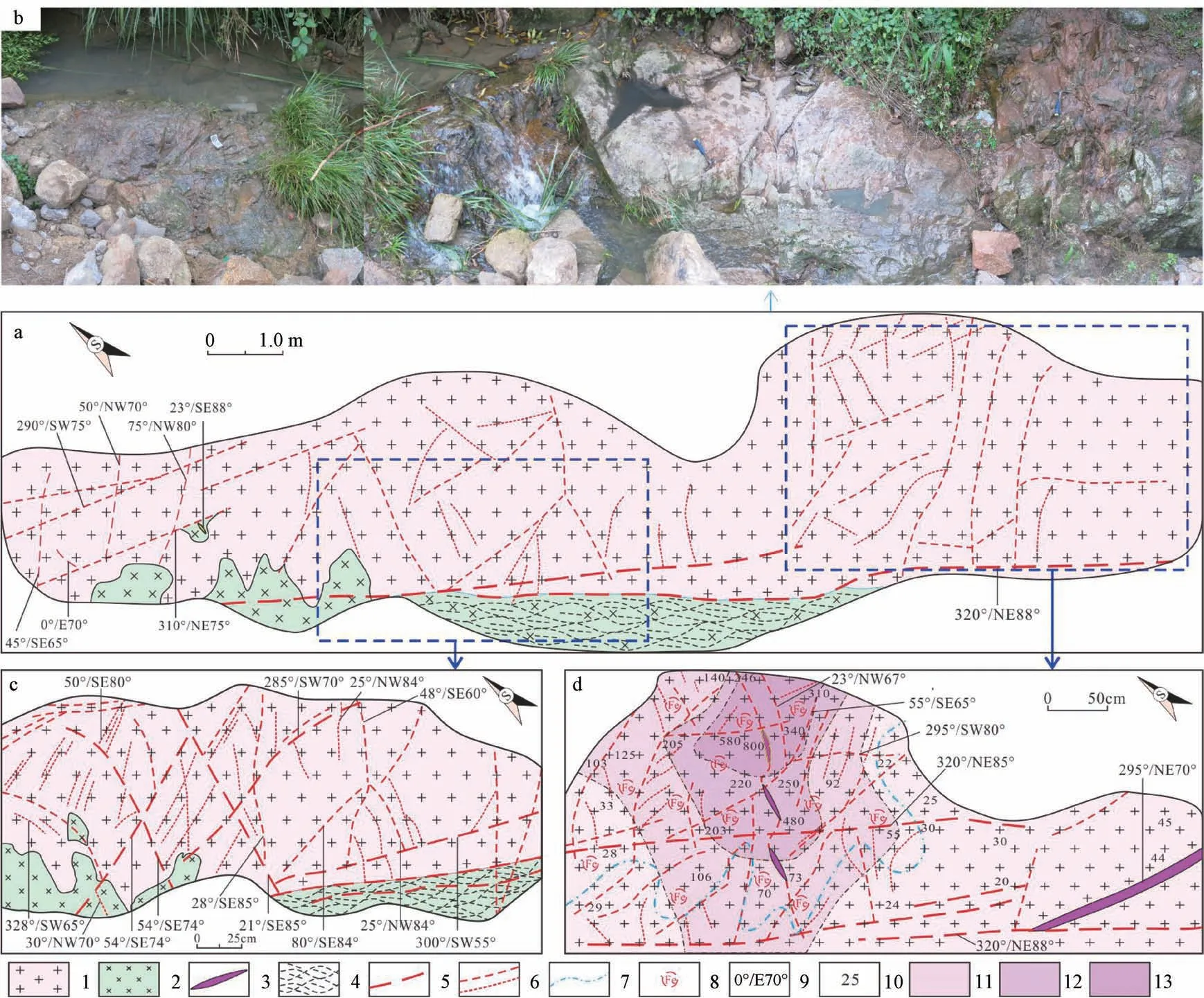

(6)油洞断裂带沿线基性岩脉与铀矿化问题。尽管在油洞铀矿床(306),可见铀矿体与基性岩脉密切共生(曹豪杰等,2013),但是空间上的共生并不一定具有成因关系。在油洞村小水沟沟底(Z32点),可见断层、基性岩脉、铀矿化三者之间的关系(图9)。基性岩脉穿插于油洞花岗岩中,靠近断层处基性岩脉发生片理化,穿插在花岗岩中的分支没有片理化(图9a—9c)。铀矿化发生在猪肝色赤铁矿化花岗岩中,局部异常长轴呈北北东向,放射性γ异常辐射值最高可达800 nC/(kg·h),靠近油洞断裂及基性岩脉,放射性γ异常趋于降低(23~29 nC/(kg·h)),显示出铀矿化与基性岩脉的关系不大(图9a、9b、9d)。这与下庄铀矿田交点型铀矿的矿化机制是明显不同的。

图9 油洞村油洞断裂及基性岩脉与铀矿化的关系平面素描图(Z32点)Fig.9 Picture and sketch showing the relation of the Youdong fault and basic dike to uranium mineralization

4 讨论

上文已经对棉花坑断裂、油洞断裂特征及其与铀成矿的关系进行了分析,认为棉花坑断裂为成矿后构造,油洞断裂不是控矿构造,仅仅是局部含矿。本节将对棉花坑断裂、油洞断裂的归属、沿油洞断裂的韧性变形、进一步的找矿方向等开展相关讨论。

4.1 棉花坑断裂与油洞断裂的构造归属

叶松鑫和许幼(2019)强调了北东东向棉花坑断裂和北西西向油洞断裂的导矿构造作用,郭春影等(2013)则强调矿田内广泛发育的北北西向(近南北向)含矿构造是由于南北向挤压压力作用导致北东东向控矿构造左行走滑活动而派生的次级张性、张扭性构造,这些次级断裂及其组合控制矿田内铀矿床、矿体的分布。但是上述认识都缺少构造控矿的直接依据,特别是无法解释从书楼丘矿区,到棉花坑、长排、水石矿区长度超过10 km范围内,北北西向(近南北向)含控构造带及铀矿体(带)非常稳定的延伸。换句话说,如果是棉花坑断裂控矿,北北西(近南北)向含矿断裂是棉花坑断裂的左行活动所派生的,那么这些派生的次级张性、张扭性断裂的单体只能在主断裂两侧有限范围内,随着离开主断裂的位置会很快尖灭,次级断裂组合则会沿着主断裂方向展布。目前的状况正好相反,含矿断裂单体延伸很长,甚至超过主断裂长度,含矿断裂组合并没有沿主断裂展布。

所以笔者认为,长江铀矿田北北西向(近南北向)含矿构造是一个独立的构造系统,形成于近东西向挤压构造应力场条件,属于压扭性的密集节理带(劈理带)。导矿构造是与该含矿的密集节理带(劈理带)深部相连通的高角度(近南北向)断裂构造(陈柏林等,2021)。矿田内被基性岩脉充填的北东东向断裂、近东西向断裂和北西西向油洞断裂为该构造系统中的偏张性、张扭性伴生构造。在成矿期,构造应力场发生变化,表现为最大主应力近直立、中间主应力近水平南北向、最小主应力为近水平东西向,成矿流体从深部沿近南北向(导矿)控矿断裂上升,主要沿近南北向断裂交代充填成矿,而北东东向、近东西向断裂处于相对偏压性构造环境,不利于成矿流体的进入和交代充填,北西西向的油洞断裂处于相对压性稍小的构造压应力环境,局部有成矿流体进入,发生交代充填,但是矿体仅仅局部发育、不连续。

按照铅锌矿的充填集料应用工艺落实效果分析,将其整体的充填集料应用进行了优化设计,整个优化设计中,将-3cm尾矿砂,冶炼水淬渣作为整个集料充填中的材料应用,并且按照对应的充填集料控制需求,将整体充填工艺应用中的材料控制做出了优化,借助这种充填材料的优化控制,能够将整体矿产充填开采工艺实施好,对于保障该矿产的开采能力提升具有重要性保障意义。结合具体的矿产充填工艺开采现状,将对应的充填集料中的材料应用膏体性能进行了分析,对应的材料性能分析如表1所示:

至于棉花坑断裂,有可能也是张扭性伴生构造(东段有基性岩脉充填部分可能性较大),成矿作用时处于偏压性力学性质,成矿流体难于进入。但是根据其脆性破碎带和断层泥特征(尤其是西段),更可能是成矿后的构造。对铀成矿不具有控矿作用,只是具有破矿作用,但断错位移量较小。

4.2 油洞断裂韧性变形

刘军港等(2019)研究认为油洞断裂具有韧性变形特征,而且起到对铀矿床的控矿作用。其描述的油洞断裂带的韧性变形及糜棱岩,虽然采样位置都是油洞断裂带及其附近,但是仅仅限于油洞二级电站门口东侧水沟中(具体可参见刘军港等(2019)一文中的图5)和油洞村西侧水沟边(具体可参见刘军港等(2019)一文中的图4),其他部位比较少。笔者沿油洞断裂详细追索,没有再发现韧性变形形迹;相反,在油洞岩体中,类似的韧性变形在多处出露,且具有规模小、分布较广、出露零散、方向不确定等特点。

(1)在学堂垇一带(D2100点,油洞村80°方向3.5 km处,且不在油洞断裂出露或其延伸部位),在印支期花岗岩(油洞岩体)中的相距约50 m的2个点可见两个方向的小型韧性变形带,单个变形带出露宽度均小于2 m,变形面理分别呈近南北向和近东西向走向,变形面理产状为348°/SW80°和275°/SW82°(图10a—10c)。

(2)长江1号科学深钻岩芯68回次孔深约180 m左右(不是油洞断裂位置,设计的油洞断裂位置在孔深1400 m左右),发育陡倾角小型韧性变形带,走向不确定,但倾角陡立,为70°~85°,岩芯中出露长度小于0.5 m(图10d、10e)。

(3)长江铀矿田9号带南段ZK15-3钻孔岩芯220 m附近,发育缓倾角小型韧性变形带,走向不确定,倾角较平缓,为10°~35°,长度小于3 m,较强变形段小于0.2 m(图10f)。

图10 长江铀矿田油洞岩体内不同方向的局部韧性变形Fig.10 Pictures showing ductile deformations of different directions in several places of the Youdong granite body

对油洞岩体内韧性变形的形成机制,很可能是在燕山期由于长江岩体的侵位(长江岩体穿孔状侵位在印支期的油洞岩体内),局部发生了烘烤、加热、软化,发生了零星分布的小规模、多方向韧性变形。结合区域上塘洞韧性变形带等的变形特征和年代学数据,这些韧性变形的时代为晚侏罗世末期 (约155~150 Ma;曾广乾等,2021),相近或稍晚于长江岩体的侵位时间(155 Ma)。在早白垩世晚期(约118~108 Ma)的近东西向挤压应力场作用下,形成北北西向(近南北向)穿切性强、延伸稳定的压扭性含矿构造的同时,伴生形成北西西向张扭性油洞脆性断裂,该脆性断裂刚好穿过了油洞岩体内多个小规模、多方向、零散分布的其中2个小规模韧性变形点(油洞村西侧水沟边 (具体可参见刘军港等(2019)一文中的图4)和油洞二级电站门口东侧水沟(具体可参见刘军港等(2019)一文中的图5)),而长约7 km的油洞断裂沿线的其他部位就没有韧性变形带。

所以,在油洞岩体内,只存在分布局限的零散的小规模韧性变形,而不是具有连续性、宏观上集中呈一定规模的构造变形带。同时,沿油洞断裂带基性岩脉也比较局限,铀矿化也是比较局部的。这可以解释长江1号科学深钻在设计的穿越油洞断裂的位置既没有出现韧性变形带,也没有出现基性岩脉,更没有出现与韧性变形带共生的铀矿化,而是出现与9号带特征完全一致的铀矿化——猪肝色微晶硅化岩型铀矿化的情况(即长江1号科学深钻在1550 m控制的是9号带的深部延伸)。

4.3 矿田构造演化

综合含矿断裂、棉花坑断裂、油洞断裂的配套关系,结合区域构造环境、基性岩脉年龄、成矿时代,可以建立长江铀矿田构造演化模式(陈柏林等,2021),共经历了含矿构造形成期、基性岩脉侵位期、成矿作用发生期、矿后断裂形成期4个阶段(图11)。其中含矿构造形成和基性岩脉侵位发生在成矿之前。

成矿前由含矿构造形成期和基性岩脉充填期组成,华南东部在136~118 Ma的北西—南东向伸展和强烈岩浆活动之后,118~108 Ma转化为北西西—南东东向挤压构造环境(李三忠等,2019;陈柏林,2020;陈柏林等,2021),本区为近东西向(北东东向)近水平挤压(即主应力σ1方向近水平东西向,σ2近直立,σ3水平近南北向),形成近南北向(北北西向)压性-压扭性构造(压性密集劈理带),近东西向(北东东向)偏张性断裂和北西西向张扭性断裂(图11a)。该阶段的末期发生了基性岩脉沿近东西向(北东东向、北西西向)张性、张扭性断裂的侵入(基性岩脉年龄110 Ma),此时近南北向断裂为压性,无基性岩脉充填(图11b)。

图11 长江铀矿田构造演化图Fig.11 Evolution model of the structures in the Changjiang uranium ore field

成矿期(108~92 Ma)区域构造环境为北西西—南东东向伸展,深部岩浆活动强烈,但大多数还没有被剥露至地表(据李嘉等(2019)资料,在诸广铀矿集中区北部的鹿井铀矿田蕉叶垅铀矿床钻孔深部发现年龄为99±1.2 Ma的细粒花岗岩,且具有富硅、高碱、高铀的岩石地球化学特征),岩浆活动所形成的高压成矿流体向地壳浅部运移,改变局部构造应力场,主应力方向为σ1近直立,σ3水平近东西向,σ2水平近南北向(σ2>σ3),矿体主要沿近南北向(北北西向)偏张性断裂交代充填,少量沿北北东和北西向张扭性断裂交代充填,而近东西向断裂偏压性无铀矿脉交代充填(图11c)。

成矿后,早期受北西西—南东东向挤压,形成北东东向棉花坑断裂并贯通(伴少量左行位移)。一方面由于棉花坑断裂的活动,承当了大部分应变,应力得到释放;另一方面,近南北向断裂因矿化过程的硅化作用使铀矿脉与围岩间固结紧密,绝大多数完整,仅局部沿矿体边部有活动;北西西向油洞断裂因矿化弱,硅化交代也弱,发生的部分活动(左行走滑),导致基性岩脉发生偏脆性的片理化,但总体活动性不大。晚期区域上以断块差异隆升剥露为主,长江矿田位于合适的隆升剥露区,最终形成目前的状况(图11d)。

4.4 找矿预测意义

含矿构造(也称赋矿构造或储矿构造)是控制矿体最后空间定位的构造。而含矿构造的力学性质和组合关系又是受较高级别的控矿构造所控制,含矿构造的展布是由控矿构造决定的,所以棉花坑断裂和油洞断裂是不是控矿构造事关找矿预测方向。如果按照北东东向棉花坑断裂和北西西向油洞断裂是导矿构造、北北西向(近南北向)含矿断裂是棉花坑断裂和油洞断裂派生的次级张性和张扭性断裂的思路,进一步找矿方向应该是沿棉花坑断裂和油洞断裂的延伸方向且在两侧一定的范围内(不会太远),同时矿体深部延伸相对有限。然而按照文中棉花坑断裂和油洞断裂不是控矿构造这一观点,那么进一步的找矿方向就不应该沿棉花坑断裂和油洞断裂的延伸方向;事实上,长江铀矿田数十年的找矿实践也显示矿带组合并没有沿棉花坑断裂和油洞断裂的延伸方向展布。按照陈柏林等(2021)的认识,控矿构造是北北西向(近南北向)含矿断裂下延归并的同方向主断裂,该主断裂连接北北西向(近南北向)含矿断裂与深部岩浆热流体库,且起到导矿和运矿的作用,那么进一步的找矿方向是现有铀矿带的走向延伸方向和倾向深部,或者现有地表或浅部矿带之间的空白区的深部很可能存在隐伏铀矿体(带),铀矿体(带)南北方向的延伸和倾向的延深都会很大,东西方向上相对宽度有限。这被目前的找矿实践所证实:矿带走向延伸2~5 km,部分达8~10 km,控制倾向延深600~800 m,部分矿体延深达1550 m。

“含矿构造呈稳定的北北西向(近南北向)延伸,油洞断裂不控矿、西段位移很小”作为项目科学验证深钻长江1号孔位选择与部署的主要构造依据,并于1550 m深处控制到9号铀矿带,获得巨厚工业铀矿体,刷新国内工业铀矿化最深发现记录。

5 结论

(1)棉花坑断裂以脆性破碎带、含磨圆花岗岩角砾的未胶结构造角砾岩及断层泥为特征,线性影像和负地貌明显,很可能形成于成矿后,断错铀矿带,但位移不大。

(2)北西西向油洞断裂具有明显的线性遥感影像和负地貌沟谷特征,以偏脆性断裂破碎带为主,是北北西(近南北)向控矿构造的伴生张扭性断裂,油洞断裂不是高级别控矿构造,只起到部分含矿构造作用。

(3)虽然沿油洞断裂零星出露韧性变形,但并不是油洞断裂本身的连续的韧性变形带,而是油洞岩体内呈不规则状、产状多变、零星发育的韧性变形的组成部分。

(4)进一步的找矿方向不是沿着棉花坑断裂或油洞断裂的方向,而是沿着北北西(近南北)向现有矿化带的走向和倾向深部,在现有矿带间空白区的深部也很可能存在隐伏矿带。