狂犬病病毒固定株PV2061 在人二倍体细胞MRC-5 上适应株的建立

2022-07-19廖辉吴琼焦龙甄祖刚杨文腰周荔葆

廖辉,吴琼,焦龙,甄祖刚,杨文腰,周荔葆

辽宁成大生物股份有限公司,辽宁沈阳 110179

狂犬病(Rabies)是由狂犬病病毒引起的人畜共患性传染病,全球每年死于狂犬病的人数约5.9 万,是致死人数较多且威胁公共卫生的动物源性传染病[1]。接种狂犬病疫苗是防治人患狂犬病唯一有效的方法。我国每年狂犬病疫苗接种量可达1 500 万人份[2]。

目前,国内人用狂犬病疫苗生产用毒株主要包括CTN-1V、aG 和PV2061 株[3]。人用狂犬病疫苗(二倍体细胞)(human diploid cell vaccine,HDCV)是由法国巴斯德研究所首次报道,具有较好的免疫原性和安全性[4]。本文旨在研究狂犬病病毒固定株PV2061 在人二倍体MRC-5 细胞上的适应性传代,观察不同代次病毒感染特性,比较不同稀释度下病毒的病毒滴度和收获时间,确定最佳传代工艺,通过对病毒液纯化工艺的优化,为疫苗生产工艺的优化提供实验依据。

1 材料与方法

1.1毒种及细胞 狂犬病病毒固定株PV2061 来源于本公司Vero 细胞适应株,原始毒株由美国CDC提供;MRC-5 细胞由ATCC 提供。

1.2实验动物 SPF 级昆明小鼠,3 周龄,雌雄各半,体重11 ~ 13 g,购自湖南斯莱克景达实验动物有限公司,合格证号:43004700008361。本实验均以科研为目的对实验动物进行养殖和使用,且按照2006 年9 月13 日科技部颁布的《关于善待实验动物的指导性意见》中动物伦理相关规定进行(国科发财字[2006]398 号)。

1.3主要试剂及仪器 L-15 培养基和胰蛋白酶购自美国Gibco 公司;新生牛血清购自兰州荣晔生物科技有限责任公司;狂犬病病毒抗原含量检测用荧光抗体购自NIBSC,自行包被;牛血清残留量检测试剂盒购自无锡博生医用生物公司;层析系统购自美国GE 公司;超滤系统购自美国Millipore 公司;酶标仪购自美国Thermo 公司。

1.4狂犬病病毒在人二倍体细胞上的适应性传代将狂犬病病毒固定株PV2061 以1 ∶1 000 稀释度感染MRC-5 细胞进行连续性传代。感染后于37 ℃培养3 ~4 d,待细胞基本铺满平面后更换病毒培养液,于35 ℃培养,每隔3 ~4 d 换液1 次,细胞病变率达80%以上收获,为1 代。按上述相同方式从第2 代(MPV2)连续传至第24 代(MPV24),取样检测病毒滴度。

1.5感染剂量(MOI)对病毒增殖影响的检测 取第11 代狂犬病病毒悬液,分别按1 ∶100、1 ∶200、1 ∶300、1 ∶400、1 ∶500 MOI 接种于MRC-5 细胞,考察不同MOI 对病毒增殖的影响。感染后于37 ℃培养3 d,更换病毒培养液,于35 ℃继续培养,每隔3 ~4 d 换液1 次,细胞病变率达80%以上收获。取样检测3 批收获液的病毒滴度。试验重复2 次。

1.6不同收获天数对病毒增殖影响的检测 取第11 代狂犬病病毒悬液,接种于MRC-5 细胞,37 ℃培养3 d,更换病毒培养液,35 ℃继续培养,分别取4、7、10、13、16 d 的病毒培养物,检测病毒滴度。对不同天数病毒培养物进行荧光染色,观察荧光反应。

1.7感染方式对病毒增殖影响的检测 取第11 代狂犬病病毒悬液,分别考察混种感染、吸附感染及带毒传代3 种感染方式对病毒增殖的影响。选择第26 代MRC-5 细胞,混种感染方式同1.4 项;吸附感染:待细胞铺满单层后,吸附病毒,于37 ℃放置1 h,再加入病毒培养液,于35 ℃培养,每隔3 ~4 d换液1 次,细胞病变率达80%以上收获;带毒传代:在混种感染基础上于37 ℃培养3 d 后再次进行细胞1 ∶2 或1 ∶4 传代,37 ℃继续培养3 d,更换病毒培养液,于35 ℃培养,每隔3 ~4 d 换液1 次,细胞病变率达80%以上收获。取样检测3 批收获液的病毒滴度。试验重复2 次。

1.8不同层析介质对狂犬病病毒纯化效果影响的检测 取3 批狂犬病病毒收获液(20141001-1、2014-1003-2、20141201-3),经超滤浓缩、灭活等后,分别用层析介质Sepharose 4FF 和Sepharose 6FF 进行柱层析纯化,上样量不超过柱床体积的15%,在280 nm下收集样品,检测抗原含量、总蛋白质及牛血清白蛋白残留量,分析不同层析介质对狂犬病病毒收获液纯化效果的影响。

1.9病毒滴度检测 按照《中国药典》三部(2010版)病毒滴度检测方法进行。选择10-3、10-4、10-53个稀释度经脑内接种小鼠,每个稀释度接种6 只,0.3 mL / 只。逐日观察,3 d 内死亡者不计(死亡数量应不超过试验动物总数的20%),观察14 d。病毒滴度应不低于6.0 lgLD50/ mL。

1.10抗原含量及回收率测定 采用ELISA 试剂盒检测狂犬病病毒抗原含量,在波长492 nm 处测定吸光度值。根据柱层析前后总抗原含量的比值计算回收率。

1.11总蛋白质含量检测 采用Lowry 法。按照《中国药典三部(2010 版)蛋白质含量检测方法进行,在波长650 nm 处测定吸光度值。

1.12牛血清白蛋白残留量检测 采用定量牛血清白蛋白ELISA 试剂盒,于波长450 nm 处测定吸光度值。狂犬病病毒纯化液中牛血清白蛋白残留量应不高于50 ng / mL。

2 结 果

2.1狂犬病病毒固定株PV2061 在MRC-5 细胞上连续性传代的适应性 狂犬病病毒固定株PV2061对MRC-5 细胞有较好的适应性,初始病毒滴度为5.28 lgLD50/ mL。从第4 代开始,随着传代次数的增加,病毒滴度液逐渐升高,在第11 ~19 代之间病毒滴度达6.50 lgLD50/ mL 以上,稳定在6.50 ~7.50 lgLD50/ mL 之间,表明该固定株已完全适应于MRC-5 细胞。见表1。

表1 狂犬病病毒固定株PV2061 在MRC-5 细胞上连续性传代的病毒滴度(lgLD50/ mL)Tab.1 Virus titers of rabies virus fixed strain PV2061 subcultured continuously in MRC-5 cells(lgLD50/ mL)

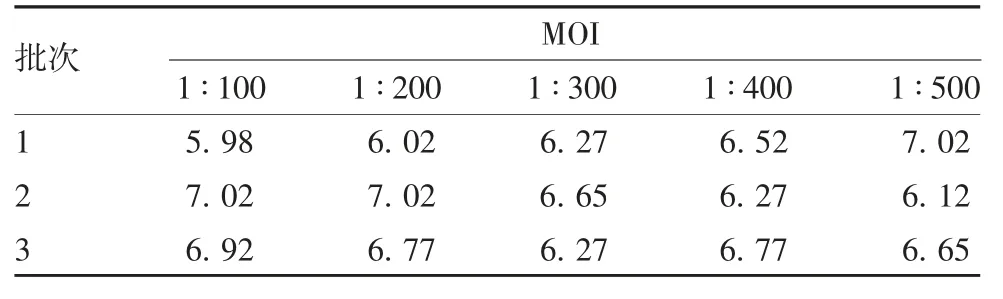

2.2MOI 对病毒增殖的影响 1 ∶100、1 ∶200、1 ∶300、1 ∶400、1 ∶500 MOI 的狂犬病病毒固定株PV2061 感染MRC-5 细胞后,病毒滴度均值分别为6.64、6.60、6.40、6.52 和6.60 lgLD50/ mL,均高于6.20 lgLD50/ mL,且3 个批次间差异较小。表明感染剂量在1 ∶100 ~1 ∶500 之间病毒增殖无明显差异。见表2。

表2 不同MOI 下的病毒滴度(lgLD50/ mL)Tab.2 Titers of virus inoculated at various MOIs(lgLD50/ mL)

2.3不同收获天数对病毒增殖的影响 4、7、10、13、16 d 病毒培养物的滴度分别为2.69、6.14、6.52、7.02 和3.62 lgLD50/ mL,随着培养天数的增加,病毒滴度呈上升趋势,在第13 天达峰值,然后急剧下降。荧光染色结果显示,从第4 天开始,细胞逐渐产生病变,荧光反应也逐渐增强,尤其在7 ~16 d 之间,见图1,与病毒滴度检测结果基本相符。

图1 不同收获天数病毒培养物的荧光染色结果(× 200)Fig.1 Fluorescence staining of virus cultures harvested on different days after inoculation(× 200)

2.4感染方式对病毒增殖的影响 吸附感染3 批收获液病毒滴度均值分别为4.28、5.15 和5.12 lgLD50/mL,混种感染3 批收获液病毒滴度均值分别为6.44、5.63 和5.87 lgLD50/ mL,带毒传代3 批收获液病毒滴度均值分别为5.97、6.77 和5.73 lgLD50/ mL,不同批次间差异较小,表明混种感染和带毒传代对狂犬病病毒增殖优于吸附感染。见表3。

表3 不同感染方式下收获液的病毒滴度(lgLD50/ mL)Tab.3 Titers of harvested virus fluids infected by different modes(lgLD50/ mL)

2.5不同层析介质对狂犬病病毒纯化效果的影响层析介质Sepharose 4FF 和Sepharose 6FF 纯化的3批抗原平均回收率分别为85.68%和87.37%,均在85%~120%范围内;总蛋白质去除率分别为88.76%和80.89%,Sepharose 4FF 明显优于Sepharose 6FF;牛血清白蛋白残留量均低于50 ng / mL。见表4。

表4 不同层析介质纯化后3 批狂犬病病毒抗原回收率、总蛋白质及牛血清白蛋白去除效果Tab.4 Antigen recoveries as well as removal rates of total protein and BSA of three batches of rabies virus purified with different chromatographic media

3 讨 论

目前国内已授权上市的狂犬病疫苗主要为鸡胚细胞狂犬病疫苗[5]、Vero 细胞狂犬病疫苗[6-7]、仓鼠肾细胞狂犬病疫苗[8]和HDCV[9]。但狂犬病疫苗(Vero 细胞)总不良反应发生率为30.5%,高于HDCV的1.5%,尤其对于孕妇和婴幼儿来说,选择更具有安全性和有效性的狂犬病疫苗十分重要[10]。FAYAZ等[11]对注射了5 针HDCV 的26 人进行跟踪研究,在32 年后随访时发现,绝大部分人中和抗体水平仍有保护性,加强免疫注射后,中和抗体水平在2.6 ~20 IU / mL 之间。

影响狂犬病疫苗接种后效果的因素很多,其中最主要的是疫苗效价。影响疫苗效价的因素包括毒株对宿主细胞的适应性、生产时宿主细胞状态、病毒MOI、病毒接种时间、培养时间及培养温度等,而毒株对宿主细胞的适应性是影响病毒产量的重要因素之一。因此,对毒株的筛选及适应性传代对整个疫苗工艺来说至关重要。

选择MRC-5 细胞为狂犬病病毒固定株PV2601的宿主载体,经连续性传代后,获得培养特征明显、稳定的细胞适应株(MPV2061),第11 ~19 代病毒滴度均在6.20 lgLD50/ mL 以上,通过对MOI、感染方式和培养天数的优化初步建立了MPV 株在MRC-5 细胞上的培养条件,对收获及纯化工艺的研究为狂犬病疫苗生产提供了试验数据。

固定株PV2061 在MRC-5 细胞上适应性传代过程中,初步评估了MOI 和收获天数对病毒增殖的影响,结果表明,MOI 在1 ∶100 ~1 ∶500 范围内,病毒滴度均值均高于6.0 lg LD50/ mL;收获天数在10 ~13 d,病毒滴度均高于6.5 lg LD50/ mL,在第13 天达峰值,然后急剧下降至3.62 lgLD50/ mL。

病毒培养条件研究主要对感染方式和收获方式进行了初步探讨。对比发现,混种感染(6.44 /5.63 / 5.87 lgLD50/ mL)和带毒传代(5.97 / 6.77 /5.73 lgLD50/ mL)有利于病毒在细胞体内增殖,病毒滴度明显高于吸附感染(4.28/5.15/5.12 lgLD50/mL)。分批收获从第7 天开始,分别于7、10、13 d 共计收获3 次,第4 次收获液病毒滴度无法检测,均值为6.10 lgLD50/ mL,而连续收获能收获16 d,第7 ~9天,病毒滴度检测均较低,第10 ~16 天,收获液病毒滴度均高于5.0 lgLD50/mL,均值为5.30 lgLD50/mL。

综上所述,本研究采用Vero 细胞适应株PV2061在MRC-5 细胞上进行连续性传代,优化了MOI、感染方式及收获天数等培养条件,以及感染后收获方式。结果表明,获得的狂犬病病毒二倍体细胞适应株MPV2061 检测结果符合《中国药典》三部(2010版)要求,为后续人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)的研发提供了数据支持。