两种宋版《三苏文粹》比较研究

2022-07-15舒大刚尤潇潇

舒大刚,尤潇潇

(1.四川大学 古籍整理研究所,四川 成都610065;2.人民教育出版社 历史编辑室,北京100081)

《三苏先生文粹》作为南宋流行的三苏文集,主要形成了七十卷本《三苏先生文粹》和一百卷本《重广分门三苏先生文粹》两种编排系统,编者姓名不详。《三苏先生文粹》以人辑文,将苏洵、苏轼、苏辙之文各分卷次,以彰显三苏个人之学术特色;而《重广分门三苏先生文粹》按内容分类汇辑,收录范围更广,每一类下再按个人顺序编次,直观展现了三苏思想体系之门类。两种版本都颇具价值,《三苏先生文粹》文字更精善,而《重广分门三苏先生文粹》收文更全、分类更佳。在比勘基础上,取二者之长,方能呈现出《三苏先生文粹》之更优版本。

三苏父子作为宋代蜀学的开创人物,使蜀学与洛学、新学鼎足而立,影响至深。三苏著述颇丰,其诗文集长期以来都为人整理流传,《三苏先生文粹》即是选编苏洵、苏轼、苏辙重要文章而成的家族性总集。南宋时期,三苏文章解禁,更受到宋孝宗的喜爱和士子文人的追捧。陆游《老学庵笔记》有“苏文熟,吃羊肉;苏文生,吃菜羹”之民谚,也形成了“人传元祐之学,家有眉山之书”(1)[宋]郎晔:《经进东坡文集事略》卷首《苏文忠公赠大师制》,《四部丛刊》本。的景象,各类选编和刊印三苏诗文的书籍纷纷涌现。《宋史·艺文志》著录就有《三苏言行》五卷、《三苏文集》一百卷、《三苏文类》六十八卷、《三苏翰墨》一卷等等。《三苏先生文粹》和《重广分门三苏先生文粹》就是其中颇有价值的两种。今借整理《三苏先生文粹》之机,校勘比对二者版本,以明各自优劣。

一、版本述略

(一)《三苏先生文粹》

《三苏先生文粹》,七十卷,无序跋,编者不详,亦不见于宋人书目。是书卷首有《御制苏文忠公文集序赞》,卷一至卷十一为老泉先生作,共六十八篇;卷十二至四十三为东坡先生作,共二百七十九篇;卷四十四至七十为颍滨先生作,共三百一十二篇,以人辑文。为避宋讳,“玄”“弦”“眩”“警”“弘”“泓”“殷”“匡”“筐”“恒”“贞”“徵”“惩”“树”“让”“桓”“完”“构”“购”“慎”都 有 缺 笔。今 存 四 种 版 本。

第一种原为海源阁藏书,傅增湘《藏园群书经眼录》卷一八有详细记载:

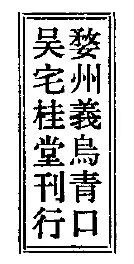

《三苏先生文粹》七十卷,宋苏洵、苏轼、苏辙撰。宋婺州吴宅桂堂刊本,版高五寸四分,半面阔三寸九分,是巾箱本。每半叶十四行,每行二十六字,白口,四周双栏。版心下鱼尾下记字数及刊工姓名,有吴正、刘正、翁彬、何昌等。避宋讳至慎字止。字体俊整,镌工精湛。目后有牌子,文曰:

首页冠以御制苏文忠文集叙赞,十一行二十字。第一至十一卷老泉先生,十二至四十三卷东坡先生,四十四至七十卷颖滨先生。卷首钤有“忠孝”白文葫芦印,甚古。(1)傅增湘:《藏园群书经眼录》第五册《集部下》,北京:中华书局,1983年,第1532页。

此书经三家收藏:“‘海源残阁’‘宋存书室’‘东郡宋存书室珍藏’‘东郡杨绍和字彦合藏书之印’‘杨承训印’‘瀛海仟班’等印,说明它是山东聊城海源阁的旧藏;‘幼平珍秘’‘翼盦珍秘”二印,属于民国初负责故宫博物院鉴定书画的朱文钧(1882—1937);而‘王文进印’‘晋卿珍藏’二印,则说明它曾属民国时在北京开设文禄堂书肆的王文进(1894—1960)”(2)[宋]苏洵、苏轼、苏辙:《宋婺州本三苏先生文粹·前言》,上海:上海古籍出版社,2017年,第1页。,现藏于上海图书馆。

第二种为婺州王宅东阳胡仓桂堂刻本,原藏于常熟瞿氏铁琴铜剑楼,后归藏国家图书馆。《铁琴铜剑楼藏书目录》载:“《三苏文粹》七十卷,宋刊本。不著纂辑姓氏,前有标目,无序跋,选老泉文六十八首,东坡文二百七十九首,颍滨文三百十二首,目后有真书涂墨记云‘婺州东阳胡仓王宅桂堂刊行’。”

与《欧阳文粹》板式相同,当时同时作刊,纪文达未见宋本,讹认明人辑录,故不获与《欧阳文粹》并列,每半页十九行,行二十六字。敬、殷、匡、恒、贞、征、让、张、树、桓、构、慎字皆缺笔,而淳字不缺,光宗前刻本也。”(3)[清]瞿镛:《铁琴铜剑楼藏书目录》卷二十三,北京:中华书局,1987年,第365页。且全书将“齐桓公”写作“齐威公”。据《上海图书馆藏宋图本》考察“此本为孝宗朝婺州所刻”,牌记中“东阳胡仓王”五字不谐,是当时剜改所致。而前一本的“婺州义乌青口吴宅桂堂刊行”牌记,改刻痕迹不明显。所以两本“均非初印本,瞿藏本摹印在先,杨藏本刷印在后。瞿藏本牌记业经改刻,知为书版转手后印本,其初印者尚待考究”(4)上海图书馆编:《上海图书馆藏宋本图录》,上海:上海古籍出版社,2010年,第59页。。所以可能有一更早版本的存在,但今已不见。

第三种为南宋光宗前刊本(残本),今藏国家图书馆及上海图书馆。傅增湘《藏园群书经眼录》著录道:“《三苏先生文粹》残本,宋苏洵、苏轼、苏辙撰,存老泉先生十一卷。宋刊本,十四行二十六字,中版式,白口,四周双栏,写刻精湛,与袁寒云克文藏《南丰文粹》殆同时所刊也。目后牌子:‘婺州义乌青口吴宅桂堂刊行’。”

钤有:“天会”“旧山楼藏”“非昔珍藏”“赵次公真赏”“叶奕之印”“林宗”各印。(5)傅增湘:《藏园群书经眼录》第五册《集部下》,第1533页。莫伯骥《五十万卷楼群书跋文》卷六记载:“黄荛圃云,思适居士既成《百宋一廛赋》,予又别得绍兴本《管子》残小字本、《三苏文粹》、李复言《续幽怪录》之属,凡数十种。是小字本,为荛圃所喜。”(6)莫伯骥著,曾贻芬整理:《五十万卷楼群书跋文》,北京:中华书局,2019年,第797页。

第四种是宋大字刊本,陆心源认为是蜀本,傅增湘以为仍是浙本,今藏日本静嘉堂文库。原是季振宜旧藏,经张金吾收藏,其《爱日精庐藏书志》卷三五著录:“《三苏先生文粹》七十卷,宋刊本。不着编辑者名氏。……阙卷十一至十八,二十二至二十四,二十九至三十五,四十八至五十,五十三至五十九,七十,共缺二十九卷,钞补。”后归陆心源,《皕宋楼藏书志》卷一一二著录:“《三苏先生文粹》七十卷,宋蜀大字体,季沧苇旧藏。不著编辑者姓氏。李氏手跋曰:‘此书有宋刊密字本,绝精美。此本疏朗,乃宋刊之别体,明时东雅堂奇字斋所依仿也。补写诸卷,雅洁足以相称珍赏,家之于古书如君子善成人美,如此李兆洛过眼因识。’按:此北宋蜀中刊本,每页二十四行,每行十八字,版心有字数及刊工姓名,语涉宋帝皆空格,‘桓’字以下讳不缺避,盖北宋刊本也。卷中有‘季振宜藏书’朱文长印。”(7)[清]陆心源编:《皕宋楼藏书志》卷一百二,北京:中华书局,1987年,第1274页。傅增湘到静嘉堂文库检视后,于《经眼录》卷一八详细记录其版式卷次:

《三苏文粹》七十卷,宋苏洵、苏轼、苏辙撰,卷十一至十八、二十二至二十四、二十九至三十五、四十八至五十、五十三至五十九、七十等卷钞补,宋本存者凡四十一卷。宋刊本,版匡高八寸二分,宽五寸六分,半叶十行,每行十八字,白口,左右双栏,版心记字数及刊工姓名。避讳至扩字止,盖宁宗时刊本也,季沧苇、张金吾、张芙川进藏。有李兆洛、邵渊耀、孙原湘跋,不具录。按:《三苏文粹》余生平所见者三本,皆密行小字巾箱本。此本版式宽展,大字精严,纸墨莹洁,殊为罕觏。且老泉文后附诗二十二首,为明刊十四行本所无,尤为足珍。陆氏定为蜀本,余审其字画方严峻整,恐仍是浙本耳。南渡以后苏文解禁,上自九重,下迄士庶,咸嗜其文,风行一世。留都为士大夫所萃止,或此时别开大版以供诵习,非如短书小帙徒备怀挟之用也。(日本静嘉堂文库藏书,己巳十一月十三日阅。)(8)傅增湘:《藏园群书经眼录》第五册《集部下》,第1532页。

严绍璗《日本藏宋人文集善本钩沉》载,此书“有‘季振宜藏书’朱文长印、‘张金吾藏’白文方印、‘月霄’白文长印,以及‘虞山张容镜芙川私印’、‘郁松年印’、‘田耕堂楼’、‘田居放□曾观’、‘子孙保之’、‘徐立善印’、‘韩世能印’、‘飞两楼’、‘足无所好玩儿老焉’、‘宋刊奇书’等印记。”(9)严绍璗编撰:《日本藏宋人文集善本钩沉》,杭州:杭州大学出版社,1996年,第201页。并录有李兆洛、邵渊耀、孙原湘的跋文,此本宋椠宋印,点画严整,殊为难得。

除上述四种宋本外,《三苏先生文粹》日本所藏还有:明嘉靖年间刊本《三苏先生文粹》,七十卷,藏内阁文库,共十二册,原昌平坂学问所旧藏;元末明初同文书院刊本《三苏先生文粹》,七十卷,内阁文库藏,共七层,近江西大陆藩主市桥长昭等旧藏;明龙集己丑林刘氏安正书堂新刊十行本《三苏先生文集》,七十卷,首一卷,附录一卷,彭左文库藏(10)以上据严绍璗编撰:《日本藏宋人文集善本钩沉》,第197、201页。。《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏中文善本书志》也载有明刻本《三苏先生文粹》(11)沈津:《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏中文善本书志》,桂林:广西师范大学出版社,2011年,第2196页。。

国内明刻本《三苏先生文粹》亦有收藏流传,北京大学图书馆、浙江图书馆馆藏与日本内阁文库藏本相同,都为明嘉靖十年(1531)金鳌刊本,板式与宋本同(12)祝尚书:《宋人总集叙录》,北京:中华书局,2004年,第86页。。《四库全书总目·总集类存目三》有《提要》云:“《三苏文粹》七十卷,内府藏本,不著编者名氏,前后亦无序跋,其曰《文粹》,盖仿陈亮《欧阳文粹》例也。……所录皆议论之文,盖备场屋策论之用者也”(13)[清]永瑢等:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第1767页。,《四库全书存目丛书补编》已收入此书并影印出版。

(二)《重广分门三苏先生文粹》

《重广分门三苏先生文粹》,一百卷,完整不残。原为清宫天禄琳琅藏书,《天禄琳琅书目后编》卷六“宋版集部”有关于此书的介绍:

《重广分门三苏先生文粹》四函二十八册,不著编者姓名,书一百卷,汇三苏文分门纂辑,曰五经论,曰六经论,曰书解,曰洪范论,曰中庸论,曰春秋论,曰南省讲三传,曰论语解,曰论语拾遗,曰孟子解,曰太元论,曰帝王君论,曰帝王臣论,曰圣贤论,曰列国君论,曰列国臣论,曰历代君论,曰历代臣论,曰历代论,曰历代土风论,曰权书,曰衡论,曰史论,曰谥法论,曰秘阁试论,曰几策,曰策略,曰策别,曰策断,曰进策,曰策,曰策问,曰私试策问,曰上书,曰奏议,曰表状,曰书,曰启,曰记,曰叙,曰引,曰字说,曰杂书,曰杂说,曰迩英进读,曰评史,曰评文选,曰颂,曰赞,曰碑,曰铭,曰传,曰祭文,曰行状,曰神道碑,曰墓志铭,而以《颍滨遗老传》终焉。(14)彭元瑞等撰:《天禄琳琅书目后编》卷六《宋版集部》,北京:中华书局影印本,1994年,第315页。

是书不知何时流传到日本,入藏宫内厅书陵部,国内无此藏本。是书“板框高一六〇毫米,宽一〇五毫米,左右双边,细黑口,双鱼尾,版心有刻工姓名。每半页十四行,行二十四字。”(15)杨忠:《〈重广分门三苏先生文粹〉影印说明》;安平秋主编:《日本宫内厅书陵部宋元版汉籍选刊》137册《重广分门三苏先生文粹》,上海:上海古籍出版社,2012年,第1页。全书涉及宋代皇帝和朝廷时,字样都有空格,并且避宋讳至“桓、构”,但“慎、敦”不避,故此本似为南宋绍兴年间刻本。卷末第一百卷栏外有墨书“正统丙寅孟秋重装于全谿义塾”一行,可见是明英宗正统十一年(一四四六)改装。全书有朱文印“琅邪”(卷末)“陈氏齐(16)关于此印,严绍璗《日本藏宋人文集善本钩沉》作“齐”,《宋人总集叙录》作“鼻”。严宝玩”“谦牧堂书画记”“宫内省图书印”等,又有白文印“谦牧堂藏书记”等,而“五福五代堂宝”“八征耄念之宝”“太上皇帝之宝”“乾隆预览之宝”“天禄继鉴”“天禄琳琅”等印记,皆为入藏清宫后所钤。

《重广分门三苏先生文粹》除上述一百卷本外,还有七十卷本,仅上海图书馆有宋刊本残帙十一卷:卷十三至十五、卷二十七至三十、卷三十七、卷四十二、卷五十至五十一。卷十三至十五、卷五十配宋婺州吴宅桂堂刻本《三苏先生文粹》,清翁同龢、韩德钧跋(17)参考《中国古籍善本书目》编辑委员会:《中国古籍善本书目·集部中》,上海:上海古籍出版社,1998年,第1859页。,原辑者亦不详,但是此本与上述一百卷本差别甚大,与前文所提及的《三苏先生文粹》七十卷本相同,都是以人辑文(18)参考祝尚书:《宋人总集叙录》,第94页。,不似百卷本般分类辑录,不知是否是另一版本,或是同一本经不同人选编形成的另一卷次分类,因其残缺无法核对,故存此为《重广分门三苏先生文粹》的另一版本。

今选取比勘的两种版本为婺州东阳胡仓王宅桂堂刻本《三苏先生文粹》(以下简称“婺刻本”)和日本宫内厅书陵部藏《重广分门三苏先生文粹》(以下简称“宫内厅藏本”)。因婺州两本大致相同,故仅选王宅桂堂刻本。又明刻本《三苏先生文粹》是宋本的改版,差别亦不大,而残宋本和宋大字刊本未能得见,故仅以此二书进行比勘。

二、残缺状况

(一)整篇缺失

婺刻本所缺内容较多,以下为婺刻本无、宫内厅藏本有的篇目,卷次以宫内厅藏本为准。

婺刻本所缺苏洵文,共26 篇:

1. 卷十《太玄论》,缺《太玄总例并引》《四位》《九赞》《八十一首并图》《三方》《三州》《九部》《三家》《揲法》《占法》《推玄算》《求表之赞》《历法》,13 篇;

2. 卷五十四《谥法论》,缺《总论一》《辨论二》《辨论三》《辨论四》,4 篇;

3. 卷五十八·策问三首,缺《追三代之德诏六经之教》《井牧之制沟浍之法》《荆湖之民不务田力》,3 篇;

4. 卷七十三·书八首,缺《上欧阳内翰第四书》《上欧阳内翰第五书》,2 篇;

5. 卷七十四·书十首,缺《答雷简夫书》,1 篇;

6. 卷八十七·引二首,缺《大乐十二钧图引》《送石昌言使北引》,2 篇;

7. 卷九十二·祭文一首,缺《祭史彥甫文》,1 篇。

婺刻本所缺苏轼文,共192 篇:

1. 卷二十卷·列国臣论二十七首,缺《张仪为秦欺楚说》《颜蠋巧于安贫说》,2 篇;

2. 卷五十八·私试策问十一首,缺《职官令录郡守而用弃材》《庙欲有主祭欲有尸》《禁游手》,3 篇;

3. 卷五十八·程试策问二十八首,缺《汉唐宗子之盛于本朝教养选举之法》,1 篇;

4. 卷六十四·奏议九首,缺《谏买浙灯状》《议富弼配享状》《乞加张方平恩礼劄子》《辨试馆职策劄子二首》《因擒获鬼章论西夏事宜劄子》《乞诏边吏无进取及论鬼章事宜劄子》,7 篇;

5. 卷六十五·奏议十首,缺《论周种擅议配享自劾劄子》《论边将隐匿败亡监司体量不实劄子》《进何去非备论状》《谏宗室令畴状》《上圆丘合祭六议劄子》,5 篇;

6. 卷六十八·表状二十八首,缺《密州谢上表》《徐州谢上表》《徐州谢奖论表》《徐州贺河平表》《湖州谢上表》《到黄州谢表》《谢失觉察妖贼放罪表》《谢量移汝州表》《乞常州居住表》《到常州谢表二首》《登州上谢表二首》《辞免起居舍人第一状》《辞免起居舍人第二状》《辞免中书舍人状》《谢中书舍人表二首》《辞免翰林学士第一状》《辞免翰林学士第二状》《谢宣召入院表二首》《谢翰林学士表二首》《谢赐对衣金带马表二首》《笏表二首》,28 篇;

7. 卷六十九·表状三十首,缺《辞免侍读状》《谢除侍读表二首》《谢赐御书诗表》《谢三伏早出院表》《谢除龙图阁学士二表》《杭州谢上表二首》《杭州谢放罪表二首》《贺明堂赦书表二首》《谢赐历日诏书表二首》《和兴隆节表》《贺坤成节表》《辞免翰林学士承旨状三首》《乞侯坤成节上寿讫复遂前请状》《谢宣召入学士院表二首》《谢赐对衣金带马表二首》《笏表二首》《辞免兼侍读劄子二首》《谢兼侍读表二首》,30 篇;

8. 卷七十·表状二十五首,缺《谢除龙图阁学士知颍州表二首》《颍州到任谢表二首》《贺德音表二首》《贺驾幸太学表二首》《扬州到任谢表二首》《谢赐恤刑诏书二首》《谢除兵部尚书赐对衣金带马衣二首》《谢兼侍读表二首》《任兵部尚书乞外任劄子》《辞两职并乞郡劄子二首》《谢除两职守礼部尚书表二首》《定州谢到任表》《到惠州谢表》《到昌化军谢表》《提举玉局观表》,25 篇;

9. 卷七十五·书八首,缺《黄州上文潞公书》,1 篇;

10. 卷七十六·书八首,缺《答宋寺丞书》《上韩丞相论灾伤手实书》《上韩魏公论场务书》《上文侍中论榷盐书》《上文侍中论强盗赏钱书》《上蔡省书论放欠书》,6 篇;

11. 卷七十七·书八首,缺《答李琮书》,1 篇;

12. 卷七十九·启十首,缺《谢秋赋诗官启》《欧阳内翰》《王内翰》《梅龙图》《韩舍人》《范舍人》《谢制科启》《谢馆职启》《密州到任谢执政启》《谢监司荐举启》,10 篇;

13. 卷八十·启十二首,缺《徐州谢两府启》《登州谢两府启》《谢中书舍人启》《谢翰林学士启》《谢贾朝奉启》《杭州谢执政启》《答杭州交代启》《颍州谢执政启》《颍州谢运使启》《定州谢执政启》《谢监司启两首》,12 篇;

14. 卷八十一·启十首,缺《贺杨龙图启》《贺吴副枢启》《贺韩丞相启》《贺韩丞相再入启》《贺欧阳少师致仕启》《贺赵大资致仕启》《贺吕副枢启》《贺文太尉启》《贺范瑞明启》《答范瑞明启》,10 篇;

15. 卷八十二·记七首,缺《钱塘六井记》《凌虚台记》《雩泉记》,3 篇;

16. 卷八十三·记八首,缺《眉山远景楼记》,1 篇;

17. 卷八十五·叙十二首,缺《送钱塘聪上人师闻附归孤山叙》《王定国诗叙》《送章子平》,3 篇;

18. 卷八十七,杂书十首,缺《书王奥所藏太宗御书后》《书黄子思诗集后》《书鲜于子骏楚词后》《书唐氏六家书后》《书韩魏公黄州诗后》《书游汤泉诗后》,6 篇;

19. 卷八十九·评史三十四首,缺《五星聚东井》《卫瓘欲废太子》,2 篇;

20. 卷九十·赞十四首,缺《王定国真赞》《秦少游真赞》《参寮子真赞》《文与可画墨竹屏风赞》《李伯时画李端叔真赞》《顾恺之画黄初平牧羊图赞》《二疏图赞》《偃松屏赞》《三马图赞》《石菖蒲赞》,10 篇;

21. 卷九十一·碑三首,缺《伏波将军庙碑》《表忠观碑》,2 篇;

22. 卷九十一·铭五首,缺《六一泉铭》,1 篇;

23. 卷九十一·传二首,缺《陈公弼传》《方子山传》,2 篇;

24. 卷九十二·祭文十三首,缺《祭欧阳文忠公文》《祭魏国韩令公文》《祭韩忠献公文》《祭张文定公文》《祭文与可文》《黄州再祭文与可文》《祭司马君实文》《祭范蜀公文》《祭欧阳仲纯父文》《祭范蜀公文》《祭欧阳仲纯父文》《祭张子野文》《祭徐君献文》,13 篇;

25. 卷九十三,缺《司马温公行状》《司马温公神道碑》,2 篇;

26. 卷九十四·神道碑二首,缺《赵康靖公神道碑》《赵靖献公神道碑》,2 篇;

27. 卷九十五,缺《富郑公神道碑》,1 篇;

28. 卷九十七,缺《张文定公墓志铭》,1 篇;

29. 卷九十八,缺《范景仁墓志铭》《龙图阁学士滕公墓志铭》,2 篇。

婺刻本所缺苏辙文,共87 篇:

1. 卷六十六·奏议十首,缺《自齐州回论时事书》《为兄轼下狱上书》《论台谏封事留中不行状》《乞选用执政状》《乞诛窜吕惠政状》《论青苗状》《论兰州等地状》《论西边警备状》《因旱乞许群臣面对言事劄子》《论西事状》,10 篇;

2. 卷六十七·奏议十一首,缺《论阴雪劄子》《论开孙存河劄子》《乞裁损浮费劄子》《乞举御史劄子》《乞分别邪正劄子》《论执政生事劄子》《论言事不当乞明行黜降劄子》《论所言布行劄子》《论用台谏劄子》《谏王巩劄子》《陈州为张安道记时事书》,11 篇;

3. 卷七十一·表状二十五首,为《谢讲彻论语赐燕状二首》《编神宗御集乞御制集叙状》《进御集表》《辞起居郎状二首》《辞召试起居舍人状二首》《谢除中书舍人表二首》《辞户部侍郎劄子》《谢除户部侍郎表二首》《辞吏部侍郎劄子》《辞翰林学士劄子》《谢翰林学士宣召表二首》《谢赐对衣金带鞍马表二首》《谢敕设表二首》《笏表二首》《谢除龙图阁学士御史中承表》,实则24 篇;

4. 卷七十二·表状二十五,缺《辞免尚书在丞劄子四首》《免尚书右丞表二首》《谢除尚书右丞表二首》《兄除翰林学士承旨乞外任劄子四首》《辞门下侍郎劄子》《免大中太夫门下侍郎表二首》《谢太中大夫门下侍郎表二首》《汝州谢上表》《分司南京到筠州谢表》《明堂贺表》《雷州谢表》《移岳州谢表》《复官宫观谢表》《南郊贺表》《降授朝请大夫谢表》,25 篇;

5. 卷八十四·记八首,缺《筠州圣祖殿记》《黄州快哉亭记》《南康直节堂记》,3 篇;

6. 卷八十六·叙六首,缺《收支叙》《历代叙论》,2 篇;

7. 卷九十二·祭文九首,缺《祭欧阳太师文》《祭忠献韩公文》《祭文与可学士文二首》《祭范蜀公景仁文》《祭张宫保文》《再祭张宫保文》《祭亡兄端明文》《再祭亡兄端明文》,共9 篇;

8. 卷九十六,缺神道碑一首《欧阳文忠公神道碑》,1 篇;

9. 卷九十九,缺墓志铭一首《亡兄子瞻端明墓志铭》,1 篇;

10. 卷一百,缺《颍滨遗老传》,1 篇。

而宫内厅藏本无、婺刻本有的情况较少,缺苏洵文、苏轼文各一篇。亦列目如下,卷次以婺刻本为准:

1. 卷十一·记,《彭州圆觉禅院记》;

2. 卷四十一·杂说《问养生》;

可见,宫内厅藏本共100 卷,内容远多于婺刻本70 卷,仅有2 篇婺刻本收录者未收入,尤以策问、奏状、表、启、记、书、祭文、铭、神道碑为多。根据其避宋帝讳的情况,宫内厅藏本避至“构”而“慎”不避,当为南宋绍兴年间成书,而婺刻本避“慎”不避“淳”,为南宋孝宗时期成书,因此宫内厅藏本是早于婺刻本的,并且收文也更加全面。

宫内厅藏本多收录的305 篇,并非虚构或讹入,在如今三苏各类版本中多有收录,所以宫内厅藏本可以看作是一部非常完整的三苏文集选编作品。值得注意的是,宫内厅藏本保存了苏洵佚文3 种8 篇:谥法论4 篇、策问3 篇和引1 篇,不见于其他版本。《谥法论》是今有通行本《谥法论一》《谥法论二》《谥法论三》《谥法论四》的叙论,讲述苏洵自己撰述的去取原由,对周公、春秋、广谥、沈约、贺琛、扈蒙等谥法之书,予以评析,博采古今,才最终形成《谥法论》一部。策问3 篇分别为《追三代之德诏六经之教》《井牧之制沟浍之法》《荆湖之民不务田力》,《三苏先生文粹》这一选编系统较之其他三苏选集的特点在于所收录的策问极多,苏轼的策问已有整理本点校整理,近年来学者从婺刻本发现的苏辙策问亦有披露(19)详参朱刚:《关于婺刻〈三苏先生文粹〉所载策论》,《文学遗产》2018年第5期。。而宫内厅藏本所收苏洵策问三首则未曾为学者研究。上述7 篇佚文在金程宇《稀见唐宋文献丛刊》一书中有辑录,然文字与宫内厅藏本略有出入,这些发现可补苏洵文集整理之空白。

而剩下的一首《大乐十二钧图引》则属误收,此篇是北宋杨杰的作品,收录在其《无为集》中,查慎行在《补注东坡编年诗》卷四十九中就提到了这个问题,他有按云:“唐宋名家诗文间互有见他集者……《大乐十二钧图》,杨次公作也,编于《嘉祐集》。”(20)[清]查慎行:《苏诗补注》卷四九,文渊阁《四库全书》本。可见一直以来此篇都有误收,宫内厅藏本亦有收入也不足为奇,但这并不影响其收文全面的价值。

(二)内容阙失

婺刻本有,宫内厅藏本无:

1.《太玄下》,“极其所当用之数而取之于大衍者,衍其所当用之策数,而举其大略焉耳。”宫内厅藏本无“大衍”后“者,衍其所当用之策数,而举其大略焉耳”。

2.《谏下》,宫内厅藏本无题解“贤君不时有患臣,不时得故作谏论”。

3.《明》最末一句,宫内厅藏本缺“而不知其一,不如举一知不可测也,而况乎不至于九也”。

4.《上仁宗皇帝书》,宫内厅藏本缺“眉州布衣臣苏洵谨顿首再拜,冒万死上书皇帝阙下”一句,此类情况不再一一列出。

5.《七代》,“强者不能以相并”后宫内厅藏本缺“而弱者不能以相服,其德不足以相君臣,而其兵不足以相吞灭”;且“并”作“吞灭”。

6.《燕赵》,“其所为者甚鄙”后,宫内厅藏本缺“而其中必有所守,其心甚朴,而亦不至于无知以犯非义。何者?其上之人不以为鄙”。

7.《老子二》,“伯夷、叔齐”后,宫内厅藏本缺“不降其志,不辱其身,而柳下惠、少连降志而辱身,言中伦,行中虑”。

8.《夏》,宫内厅藏本缺:“夫圣人之于天下,不从其所安而为之,而求异夫天下之人,何其用心之浅耶?”

9.《民政九》,宫内厅藏本缺“夫惟释然而无疑”。

10.《上两制诸公》,宫内厅藏本缺“今夫《易》者,圣人之所以尽天下刚柔喜怒之情……而论其《费誓》《秦誓》之不当作也”一段。

宫内厅藏本有,婺刻本无:

1.《制敌》,婺刻本文末缺一段。

范蠡曰:“凡阵之道,益左以为牡,误右以为牝。”春秋时楚代隋季梁曰:“楚人尚左,君必左,无与王遇,且攻其左右无良马,必败偏败,众乃携。盖一阵之间,必有牡牝左右,要当以吾强攻其弱耳。”近世用兵能必胜者,莫如唐太玄尝曰:“吾自与兵习观行阵形势,每战视敌。强其左,吾亦强其左,弱其右,吾亦弱其右,吾使弱常遇强,强常遇弱,敌犯吾弱,追奔不过数十百步,吾击敌弱,常突出自背反攻之,以是必胜后之。庸将既不能处其强弱以败。”而又曰:“吾兵有老弱,杂其间非举军精锐,以故不能胜,不知老弱之兵,兵家固亦不可无,无之是无,以耗敌之强兵,而全吾之锐锋,败可俟矣。”故智者轻弃吾弱,而使敌轻用强,非夫通才莫能忘其小丧而志其大得者,孰能然哉?

此为衍文,本为《强弱》最后一段,误入此处。

2.《答毛滂书》,文末宫内厅藏本有“承不久出都尚得一见否”一句。

3.《御试制科》,篇首有“臣谨对曰”一段,婺刻本无。且以下“此陛下忧惧之言也……无益也”一段,婺刻本无。并在“和气或盭”后似乎有大段衍文,据宫内厅藏本一一校改,则成完整一篇。

由此可见,宫内厅藏本在编录整理方面稍逊于婺刻本,且都有一定的刊刻失误。不过二书互为校勘,正好可以弥补这些问题。而且宫内厅藏本在很多谦恭之语处有所省略,例如在苏轼、苏辙的表状中,几乎都将“诚惶诚惧,顿首顿首”之类的话改为“中谢”二字,不再重复篇幅很长的各类谦语敬语,并且将很长的官职爵位谦写为“具位”。虽然这些上表婺刻本无,但是考证其他文集,都写明了此类官职爵位,加之前面的各类谦辞,显得十分繁复。在大量的策问后又有“谨对”二字保留,如苏轼的《南省讲三传十事》每篇均如此,这一类简短的敬语又有所保留,这也突显了编者选编此书时以实用备考为主的编写原则,力求格式全面、重点突出、便于阅读。

三、文字内容

(一)文句不同

在点校过程中笔者发现,两种三苏先生文粹的文字错误较少,无愧于宋椠宋刊的美誉。其他版本的三苏各类文集出现的错误,在此二书中都无错讹。试举几例说明(卷次以婺刻本为准):1. 卷十三《儒者可与守成》,“弃为后稷,而烝民粒”之“烝”,茅维《东坡先生全集》作“蒸”,“使知禹、汤、文、武之盛德”作“文武禹汤”,而两本《三苏先生文粹》俱作“烝”和“禹汤文武”,可校明本之误。2. 卷十三《礼以养人为本》,“夫礼之初,缘诸人情”之“缘”,《东坡先生全集》作“始”,误,也能据两本《三苏先生文粹》改。3. 卷二十《始皇二》,“而惟便利之求”,《东坡先生全集》将“便利”写作“利便”,也可据婺刻本乙正。4.卷二十二《范增》,“归未至彭城”,《东坡先生全集》缺“归”字,也能据两本《三苏先生文粹》补。两本《文粹》在文字方面可修正其他文集中的错误,可谓善本。

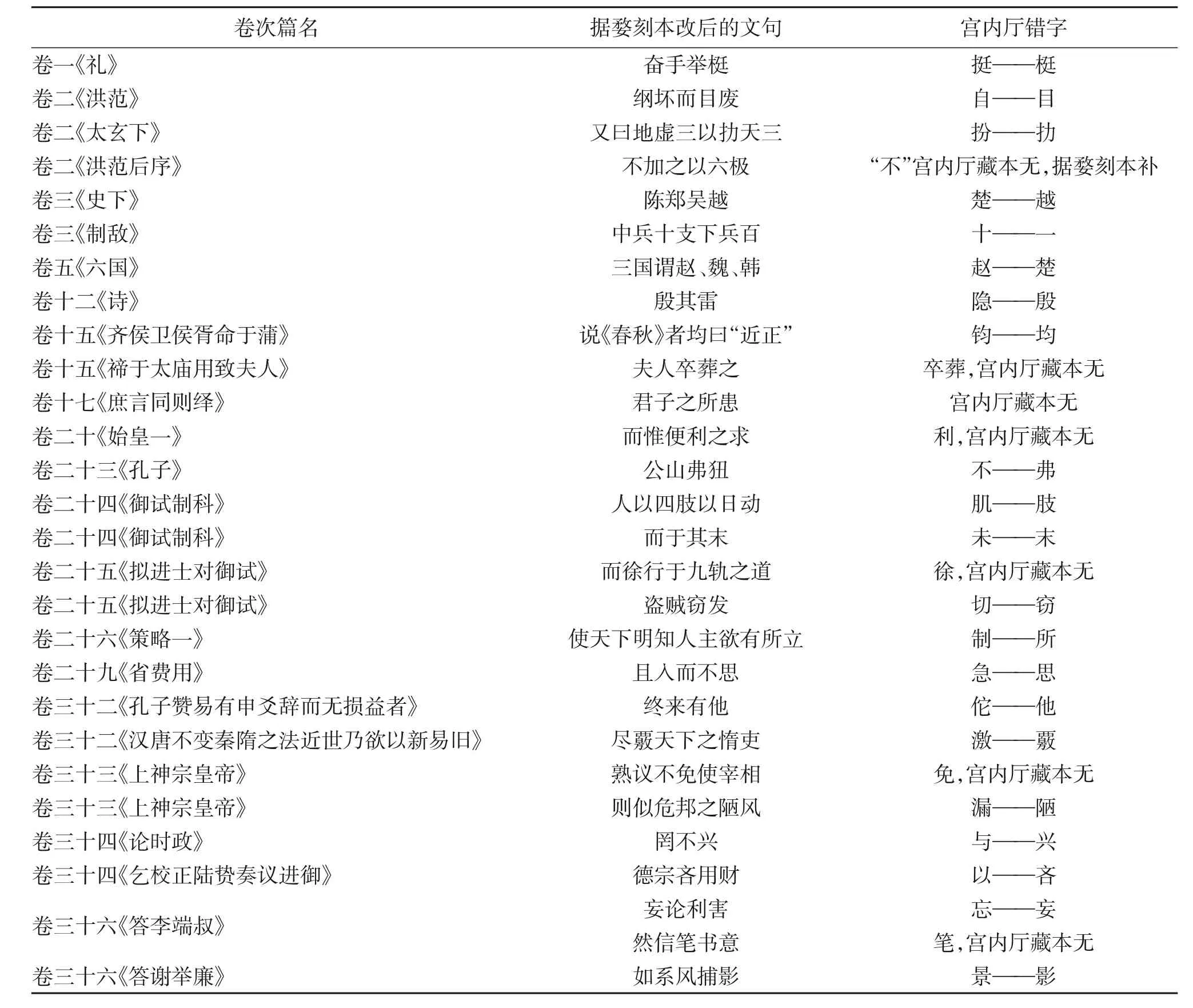

而两个版本自身存在的文字错误,大部分可以根据比勘得出结论,引他书之误则需他书校勘,在此先不论。如宫内厅藏本有误可据婺刻本校正的条目,就可列表梳理如下,见表1。

表1 宫内厅藏本有误可据婺刻本校正的条目

续表

以上皆可据婺刻本更正,其他用字不同则不影响文意,多是字形的不同,如:1. 驱:婺刻本作“敺”,宫内厅藏本作“歐”。2. 弃:婺刻本作“棄”,宫内厅藏本作“弃”。3. 邪:婺刻本作“耶”,宫内厅藏本作“邪”。4. 强:婺刻本作“彊”,宫内厅藏本作“强”。5. 尔(作句末语气词时):婺刻本作“耳”,宫内厅藏本作“尔”。6. 秘:婺刻本作“秘”,宫内厅藏本作“祕”。7. 箕子:婺刻本作“箕子”,宫内厅藏本皆作“箕”。8. 凶:婺刻本作“兇”,宫内厅藏本作“凶”。9. 体:婺刻本作“體”,宫内厅藏本作“躰”。10. 辞:婺刻本作“辭”,宫内厅藏本作“辞”或“辝”“辤”。11. 号:婺刻本作“號”,宫内厅藏本作“号”。12. 绣:婺刻本作“绣”,宫内厅藏本作“繡”。13. 逢:婺刻本作“逄”,宫内厅作“逢”。14. 晁:婺刻本作“鼂”,宫内厅藏本作“晁”。15. 嶽:婺刻本作“岳”,宫内厅藏本作“嶽”。16. 怪:婺刻本作“恠”,宫内厅藏本作“怪”。17.浸:婺刻本作“寖”,宫内厅藏本作“浸”。18. 他:婺刻本作“他”,宫内厅藏本作“佗”。19. 蓆:婺刻本作“蓆”,宫内厅藏本作“席”。20. 粮:婺刻本作“糧”,宫内厅藏本作“粮”。除上述字形不同之外,还有语气词有无的问题,例如句末有“也”“者”,句首有“夫”等情况,都未影响文义,与刊刻有关。

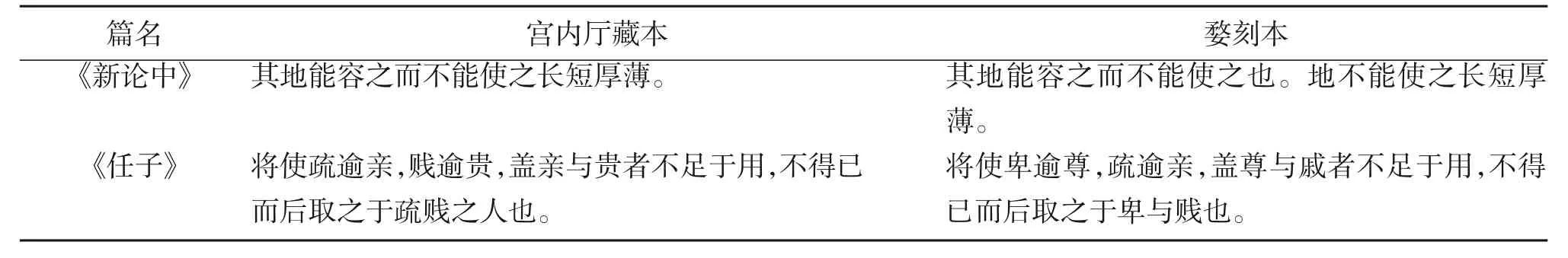

两书内容较长的异文,亦列表梳理如下,见表2。

表2 两书内容较长的异文

续表

续表

两书语句不同最多集中于苏辙之文,尤其以秘阁论六首《王者不治夷狄》《形势不如德》《既醉备五福》《刘恺丁鸿孰贤》《礼以养人为本》《礼义信足以成德》文字出入颇多,然通行的整理本多以婺刻本进行校勘,今有宫内厅藏本数处异文的出现,可以一一考察校对现有六篇校勘之不足。但是总体而言,婺刻本的文字内容还是更加精审,更具校勘价值。

(二)篇名不同

宫内厅藏本凡“论”后都有“论”字,“书”后都有“书”字,“记”后都有“记”字。如宫内厅藏本作《易论》,婺刻本作《易》;宫内厅藏本作《上韩舍人书》,婺刻本作《上韩舍人》;宫内厅藏本作《苏氏族谱亭记》,婺刻本作《苏氏族谱亭》等。另外宫内厅藏本还有小字附于标题后写明选文背景、时间和出处等,如《正统论三首》后就标明了“至和二年作”,说明时间;《重巽以申命》后标明“御试”,说明应试场次;《赵康靖公神道碑》后标明“代张文定公作”,说明作文原由;《齐》后标有“古史”,说明是苏辙的古史史论作品;《武王》后有“志林”,说明是苏轼的评史作品等等。这也可以看出宫内厅藏本更侧重依据选文题材不同而进行分类的观念,将三人的同题材作品分入一类,不仅便于查找同类文章,如谢表、奏议、祭文、传记等等,而且也便于搜查文章作者和写作背景,并且能对同一论题的三苏各自的文章比较对读,以明其家学源流和相互影响,是而这样的篇目命名和辑录方式更优。并且两种版本的《文粹》都将策问篇名一一列出,不似其他文集仅列“策问一十六首”这样的统称,便于翻找查阅,亦是其贡献所在。

四、编纂分类

南宋时期三苏解禁,一时间三苏学说风靡全国,士子学人争相阅读,在这种背景下南宋有大量的三苏文集流传。“文章选本的编纂是文学经典化的基本表现形式,具有标举经典、传播经典的重要功能”(21)裴云龙:《“三苏”并称与苏洵苏辙散文的经典化历程考论——以公元1127-1279年为中心》,《北京师范大学学报》(社会科学版)2018年第3期。,可见大量文集的出现,标志着三苏经典体系的形成。《三苏文粹》70 卷本和100 卷本,收录的三苏文章都有其自身的选编思想,兼及经史子集,内容庞杂又重点突出。根据两种选文的排列,我们不难从中体悟三苏的学术思想体系。但不可否认的是,这些书的选编还是多为科举服务的,所以将大量的应试策论单列,以起到一种科考范文的作用。并且将大量的历史评论文章排于其中,辅助于应试的需求。

两种系统的《三苏先生文粹》编纂分类原则完全不同,这是二书的最大区别。婺刻本以人辑文,将三苏个人著作一贯排列,每人以下再以论、书、策问、记、奏议等分别排列。然而不将同类同论题的选文合并于一卷之中,不便于整体把握其学术的传承、影响和相互补充。所以相较而言还是宫内厅藏本打破以人为序的目录,采用分类步入、以类辑文的方式更佳。宫内厅藏本将三人的同类文章进行划分,再合入一类,按苏洵、苏轼、苏辙的顺序排列,先论经、子、再论史、再是策问、表状、奏议等,最后附录一些墓志铭、神道碑、叙文等等,有利于读者了解同一主题下三苏各自的文论,辨其长短、明其优劣,了解其学术传承的体系,从经论、史论、策问、奏状、碑记等多个角度全面把握三苏学术体系。

二书的相同之处是都以经论统摄全篇,将“六经论”置于篇首,这种编排方式与当时影响亦很广泛的《东莱标注三苏先生文集》(旧题吕祖谦辑,每篇下都有解题)和《标题三苏文》都相同,不过《三苏先生文粹》将《论语拾遗》和《孟子解》也收入其中,完善其经学体系。虽然苏洵文收录最少,但是他精通于六经和政论,笔力雄健,论证严密,其“六经论”实有统领之功。并且两书都收录了大量的史论,将苏辙《古史》的“苏子曰”论史部分逐一摘录,与苏洵、苏轼的评史文章合于同一主题之下,尤其是宫内厅藏本还形成了“帝王君论”“帝王臣论”“圣贤论”“列国君论”“列国臣论”“历代君论”“历代臣论”“历代论”“历代土风论”“历代夷狄论”等专属卷次。最后再附以其他体裁的文章,明其经史之论在实务中的使用,为科举士子提供参籍,具有浓厚的科举导向意味也是《三苏先生文粹》的另一特点。

南宋的科举自宋高宗后基本成型,“分进士为诗赋、经义两科。以诗赋进士为例,首场试诗、赋各一首;次场试论一道;三场试策三道。而经义进士则首场试本经义三道、《论语》和《孟子》义各一道,第二和第三场则同诗赋进士所考一致”(22)王凯旋:《中国科举制度史》,沈阳:万卷出版公司,2012年,第94页。,所以不难看出二书将《论语拾遗》和《孟子解》也收入其中的用意。尤其宫内厅藏本更将其论语类和孟子类文章合为“论语解”“孟子解”两卷,其他各经论也一应如此,以明三苏的论经之说,而运用经论产生的史论、策问、表状则一并排列于其后,更可以体现出四库馆臣所称此书的备“场屋策论之用”的功能。苏轼、苏辙兄弟二人的策论就十分精彩,第一次科举考试即崭露头角,其态度公允,意见鲜明,可谓是极佳的应试范本。而南宋殿试的试策一道总是“有关国家安危、治国方略,以及当时最为迫切的政务和社会现实问题,借以考察士子处理和解决实际政务的能力”(23)王凯旋:《中国科举制度史》,第99页。,所以宫内厅藏本专门收入的二苏兄弟的策问与其应答上下的奏议、左右交游的书启,也正可为士子参考。

五、余论

虽然这两本书都是三苏的文选本,但篇章、字句皆可校补其文集本,不可轻视。《铁琴铜剑楼藏书目录》卷二三著录宋刊本《三苏文粹》时写道:“老泉文有《洪范》三论及后序、《辩奸论》为《嘉祐集》不载。东坡文有《迩英进读》、评史、评文选等篇为七集本不载,当取诸大全集本。颍滨文有诸论为四集本不载者,皆取诸《古史》。文中字句,多与集本不同,亦互有得失,可资参校。”(24)[清]瞿镛:《铁琴铜剑楼藏书目录》卷二十三,北京:中华书局,1987年,第365页。

这两种系统的《三苏先生文粹》的校勘价值是毋庸置疑的,但是因为两种版本的刊刻较少,流传不广,所以一直未经整理。今取婺刻本文字之精善,取宫内厅藏本收文之全面,再据以宫内厅藏本的选排方式,方能呈现《三苏先生文粹》之更优版本。