国内地质资料管理前沿热点与发展趋势探讨

2022-07-15赵传玉

赵传玉

(1.中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京 102206;2.中国石化地质资料中心,北京 102206)

1 文献来源和研究方法

1.1 文献来源

本文的文献来源于中国知网学术期刊数据库,考虑到“地质资料”是“实物地质资料”的上位概念(属概念),但在实际工作中,一般将实物地质资料管理相关工作单独讨论,故本文暂不讨论有关实物地质资料管理的前沿热点与发展趋势。具体收集方法是在中国知网学术期刊数据库的高级检索界面,选择“篇名”字段,以“‘地质资料’OR‘地质档案’NOT‘实物地质资料’”作为精确检索词,时间范围选择“2000—2021年”(笔者的检索日期为2021年9月15日),更新时间选择“不限”,来源类别选择“全部期刊”,为了保证数据的有效性,对检索结果进行人工筛选,去除外文文献,去除会议、消息、采访等无关文献后,得到1 072篇有效文献。

1.2 研究方法

本文使用CiteSpace(引文空间)软件对所收集文献进行可视化分析,CiteSpace是美国Drexel大学的陈超美教授开发的一种免费的、基于Java的软件[2],是一款着眼于分析科学文献中蕴含的潜在知识,在科学计量学、数据可视化背景下逐渐发展起来的一款引文可视化分析软件。由于是通过可视化的手段来呈现科学知识的结构、规律和分布情况,因此也将通过此类方法分析得到的可视化图形称为“科学知识图谱”,是目前使用最广泛的绘制知识图谱的工具之一[3]。

笔者将筛选后的1 072篇有效文献以Refworks格式导出,经过CiteSpace5.8.R2版进行格式转化后,导入进行可视化分析。在可视化分析之前,将分析时间段设置为2000年1月1日—2021年8月31日,选取author(作者)为节点类型进行作者共现分析,选取institution(机构)为节点类型进行研究机构共现分析,选取keywords(关键词)作为节点类型进行文献关键词共现分析以及关键词聚类分析。

2 文献特征分析

2.1 文献数量分析

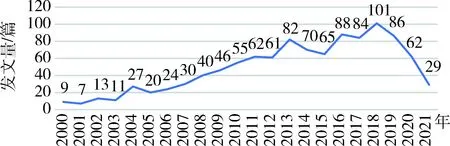

不同时间段的发文数量可以一定程度反映该领域的研究热度和趋势,具有统计学的指导意义。本次分析的发文总量是1 072篇,发文量最高的年份是2018年,为101篇,发文量最低的年份为2001年,仅为7篇,详见图1。由图1可知,二十余年来关于“地质资料”的研究呈现出两个高峰期,2000年以来发文量总体上呈逐年上升之势,到2013年到达第一个高点,其后回落至2015年到达低谷,随后再次攀升,到2018年到达第二个高峰,之后略有下降。根据各年发文的数量可知,2000—2010年,平均每年发文量是25.6篇,在2011—2020年间平均每年发文量为76.1篇,是前一阶段的近3倍,由此可见2010年后对于地质资料的研究热度提升,未来对该领域的研究很可能继续保存较高的热度。但是也必须看到,自2002年《地质资料管理条例》颁布实施后,对有关地质资料方面的研究逐渐升温,在经历了2013年和2018年两个热潮后,逐渐降温,尤其是近年来相关文献的发表数量下降较为明显,值得从业人员警醒。

图1 2000—2021年发表的关于“地质资料”的文献数量Fig.1 The number of papers issued about “geological data” from 2000 to 2021

2.2 发文作者分析

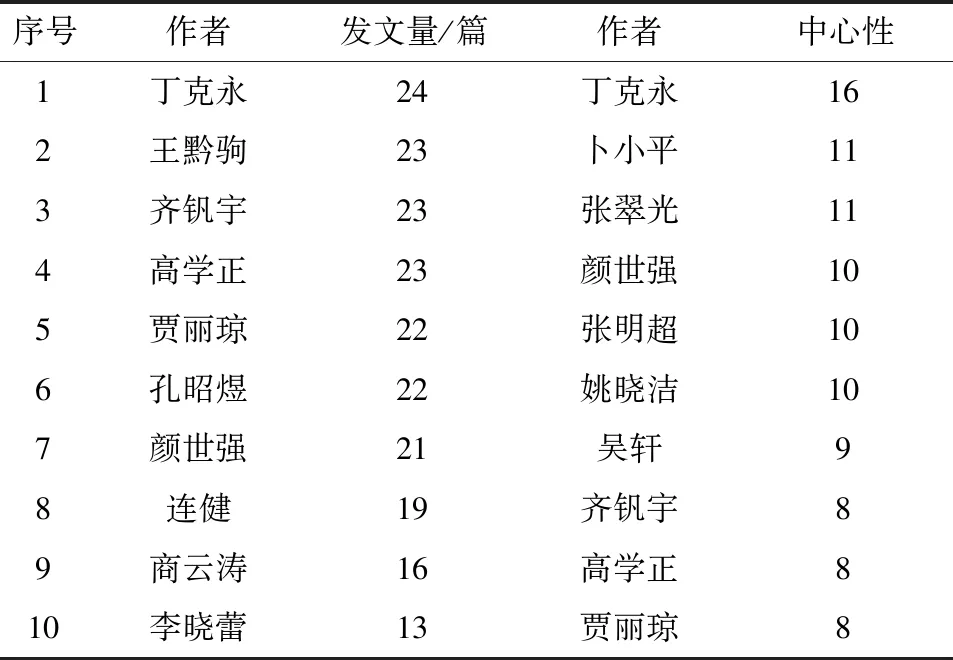

用CiteSpace软件聚类分析对1 072篇文献进行分析,得到作者发文数量以及核心作者合作共现图谱,见图2和表1。根据图谱显示,文献发表数量最多的作者的发文总量是24篇,N=425,E=425,Density=0.004 7,说明共有425位作者发文,作者合作发文的次数为425次,但是合作网络密度只有0.004 7。可见研究同一方向的作者合作较为紧密,但是研究不同方向的作者合作很少,应当加强不同领域的研究者之间的合作。经过CiteSpace软件进一步分析,得出作者的中心性表格(表1),中心性即代表文章的影响程度。由表1可以看出发文量前10的作者和发文影响力前10的作者之间有50%的重合率,即发文量排名前10的作者,有5位是发文影响力排名前10的作者。由此可知,在地质资料管理领域,作者的发文量与作者的影响程度之间的相关性较为明显,即发文量多的作者影响力也较大。

图2 关于“地质资料”的发文作者合作关系共现图谱Fig.2 Co-occurrence map of authors’ cooperative relationship on “geological data” papers

表1 关于“地质资料”的发文数量以及中心性排名前10位的作者Table 1 Top 10 central authors and papers issued on “geological data” papers

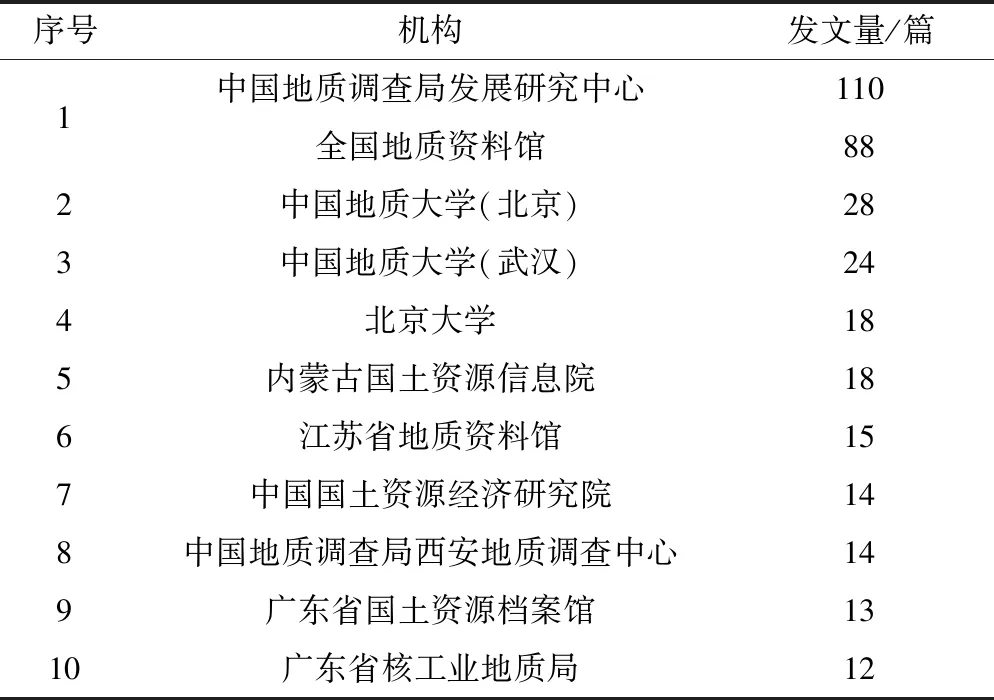

2.3 发文机构分析

关于“地质资料”的发文机构的合作共现图谱,见图3和表2。根据图谱显示,图谱中N=650,E=3,Density=0,说明各机构之间的合作数量仅为3次,可见各个机构之间几乎没有合作,应当加强各个机构之间的合作。鉴于合作程度太低,CiteSpace软件无法分析各发文机构的中心性,但是由表1可知,发文量排名前10位的作者,发文影响力排名前10位的作者,分别有10名和9名为中国地质调查局发展研究中心或/和全国地质资料馆的员工,可见在地质资料管理研究领域,全国地质资料馆扮演着极其重要的作用。

表2 关于“地质资料”的发文数量排名前10位的机构Table 2 Top 10 institutions on issued “geological data” papers

图3 关于“地质资料”的核心机构发文合作关系共现图谱Fig.3 Co-occurrence map of core institutions on “geological data” papers

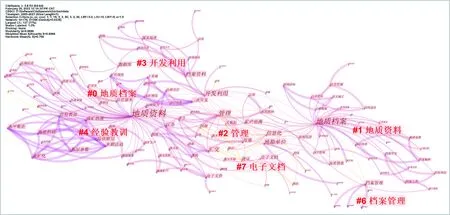

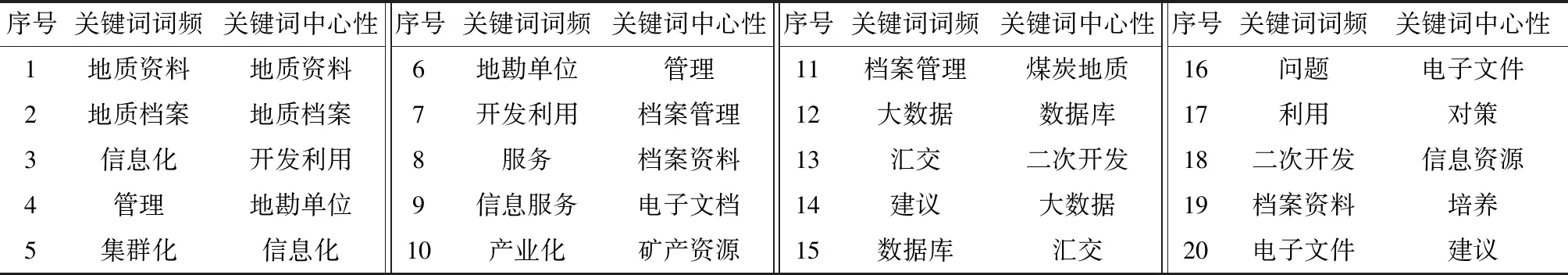

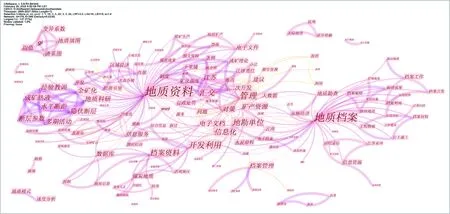

2.4 研究主题分析

文献的关键词很大程度上反应一篇文献的研究主题,关键词的频次也可以反映主题的研究热度。通过对关于“地质资料”的文献关键词的共现分析,得到关键词的词频以及中心性,见图4和表3。图4中的节点代表关键词,节点半径越宽,代表关键词出现的频率越高。以1 a为最小时间间隔,得到关键词的突现词图谱,如图5所示,可以分析对某一关键词研究的兴起情况。通过CiteSpace软件对关键词进一步进行聚类分析,得到高频关键词所属的7个研究主题,如图6所示,根据热度排序分别为地质档案、地质资料、管理、开发利用、经验教训、档案管理和电子文档。将聚类后的主题以时间线为横轴,以主题词为纵轴,得到关键词时区图谱,如图7所示。由图4~图7可知,自2000年以来,始终有学者在从事信息化、开发利用、利用服务、电子文档、数据库、数字资源、大数据方面的研究,表现出地质资料管理研究的三大主线,即信息化、数字资源与利用服务。

图5 关于“地质资料”的文献关键词突现图谱Fig.5 Burst map of keywords on “geological data” papers

图6 关于“地质资料”的文献主题聚类共现图谱Fig.6 Co-occurrence map of subject clustering on “geological data” papers

图7 关于“地质资料”的文献关键词时区图谱Fig.7 Time-zone map of keywords on “geological data” papers

表3 关于“地质资料”的文献关键词词频及中心性排名前20位Table 3 Top 20 keywords frequency and central keywords on “geological data” papers

图4 关于“地质资料”的文献关键词共现图谱Fig.4 Co-occurrence map of keywords on “geological data” papers

3 研究热点与前沿分析

通过CiteSpace软件的聚类分析,结合对有关地质资料核心期刊论文的研读,笔者试对地质资料管理的研究热点与前沿做如下分析。

3.1 地质资料信息化建设研究

对地质资料信息化建设的研究,是近十年来地质资料管理研究的热点,主要是结合新技术的出现,针对新技术在地质资料管理工作中如何应用的研究,重点集中于地质云、大数据与5G时代地质资料信息化、信息系统与平台、数据中心等方面。

在地质云建设方面,学者们重点对地质云的构建、数据加工、系统建设等方面进行了研究。陈建平等[4]提出,在国家大数据战略背景下构建地质云,要以数据需求为核心目标,以数据链技术流程和大数据技术方法为手段,并探讨了大数据技术和理念在地质图件和文本类地质资料中的应用;梁虹等[5]分析了地质云成都中心分节点系统架构建设、服务体系,提出通过地质云建设,可消除各单位之间的数据鸿沟,汇聚海量的数据资源,提高资料服务获取能力,将地质调查工作向在线化、智能化工作模式转变;安天浩等[6]介绍了依托地质云北京有色节点,开展有色地质资料的数字化加工流程与信息化系统建设情况并总结了相关实践经验。学者们的研究,偏向地质云平台的构建,对如何通过地质云平台加强对地质资料原生电子文件的归档与管理、地质资料数据资源汇聚与利用服务方面,还有待深化研究。

在大数据与5G时代地质资料信息化建设方面,学者们主要对大数据环境下地质资料信息化建设的内容、方向、保障等方面进行了研究。黄少芳等[7-8]提出大数据背景下的地质资料信息化建设,数字化是基础,网络运行体系是保障,标准化是重要条件,数字资料馆是目标,知识管理、开发与服务是方向;孔昭煜等[9]提出要从网络保障体系、数据支撑保障体系和数据安全保障体系三方面建设地质资料数字资源管理保障体系;刘春娥[10]提出大数据背景下地质资料信息化建设的关键要素包括地质云平台、大数据应用服务系统和技术标准体系,有效策略包括做好数字化转换、强化知识创新、做好保障支撑;高洋等[11]探讨了陕西省从数据服务环境建设、外部数据整合、多源内容重构整合等方面开展大数据环境下的地质资料智能服务的具体做法;宋艳茹等[12]提出在5G时代通过地质大数据、地质云建设和人工智能的融合应用,地质工作将向“云+端”的地质调查模式转变。学者们的研究,主要着眼于对目前在研、在用技术的介绍和探讨,对大数据、5G等新兴信息技术在地质资料管理方面的落地融合应用,还缺乏深入的研究。

在信息系统与平台建设方面,学者们主要对系统与平台建设思路、体系架构、功能实现、运维保障等方面进行了研究。马艳[13]从设计框架、软硬件部署、功能设置、安全策略、应用现状等方面探讨了地质资料信息管理系统的构建和展望;陈忠良等[14]从信息化技术下地质数据采集与管理、数据分析与综合、社会化服务业务流程重组入手,提出了地质资料信息服务平台的设计思路,对平台的架构、体系结构、核心要素间关联及关键技术展开讨论;夏菁等[15]探讨了地质资料信息化综合管理平台的总体架构,主要功能与数据库设计思路,提出了平台功能实现路径;孔昭煜等[16]从物理环境、IT基础设施运行、网络环境、存储和备份系统运行、安全管控等方面,对数字地质资料馆平台智慧运维体系进行了探索和实践;汪艳梅等[17]则以内蒙古地质资料接收管理系统信息系统为麻雀,对其设计、开发与应用进行了解剖。这些研究,对地质资料管理系统的建设具有一定的指导意义,但是对以前端控制理念、文件生命周期理论指导地质资料管理系统建设,实现地质资料管理系统与各项业务系统的集成整合方面研究不够深入系统。

在地质资料数据中心建设方面,学者们重点对数据中心基础设施、基础架构、管理体系与技术规范等方面开展了研究。杨丽君[18]从IT基础体系、数据资源体系、应用服务体系、信息安全体系、标准规范体系、管理体系等方面阐述了上海市地质资料数据中心建设和运营的关键技术和具体措施;孔昭煜等[19]对国家地质资料数据中心基础设施建设和运行维护工作进行了详细介绍,对其基础设施进行了功能分析;孔昭煜等[20]对地质资料数据中心基础环境、基础架构和管理体系进行了综合研究;赵林林等[21]从文件级数据组织、地图服务标准、可视化服务、主-分中心同步机制等方面探讨了地质云分布式数据中心数据建设有关机制。这些研究,对于从技术层面指导地质资料数据中心建设具有重要意义,对于从业务层面指导地质资料数据中心建设较为欠缺。

3.2 地质资料数字资源建设研究

对地质资料数字资源建设的研究,主要集中于汇交电子文档制作与管理、电子文件(档)管理、地质资料数据库建设等方面。

在汇交电子文档制作与管理方面,学者们重点探讨了成果地质资料电子文档制作方面的相关问题。李向东[22]从电子文档制作流程、目录数据的著录方面探讨了成果地质资料电子文档的制作方法;孔媛媛等[23]以MapGis为例,梳理了附图类电子文件格式要求、地质图件常见问题及归档要求,探讨了附图类存档电子文件的制作方法;席同熙等[24]梳理了项目与资料汇交内容的关系,探讨了不同种类成果地质资料电子文件汇交格式的运用;马飞飞等[25]对比了可信时间戳、数字签名、MD5散列算法三种不同原始性保证技术在汇交地质资料方面的优缺点,证明MD5散列算法在地质资料原始性检验方面具有操作简单、成本低、无负担等优势;苏循新等[26]从便于地勘单位制作汇交、馆藏机构利于今后保管和更好地服务于借阅查询的角度出发,就如何规范电子文件命名和统一汇交数据格式等进行了研究。这些成果,偏向于在操作层面指导汇交电子文档的制作,对于多个汇交项目存在的电子文档重名,技术飞速发展环境下汇交电子文档格式优选、长期保存策略、存储载体等方面未进行系统研究,对汇交电子文档的长期科学保管与有效利用服务缺乏指导。

在电子文件(档)管理方面,学者们重点探讨了地质资料电子文件的安全和质量方面的问题。马卓敏等[27]以“焦家式”金矿地质资料信息服务集群化和产业化工作为例,提出要从全方位监管、标准和制度化管理、安全化管理、专业化管理和双轨制管理五个方面,提升新时代地质资料电子文档管理水平;毛明[28]分析了地质资料电子文档在其使用环节上面临的安全隐患和威胁,从管理、技术、人员三个方面提出了保护电子文档的思路与对策;杜艳玲等[29]从收集、存储、应用三方面对地质资料电子文件管理存在的问题进行了梳理,有针对性地提出了电子文件质量管理的应对策略。这些研究相对较为浅显,没有从前沿技术、技术发展、管理与技术并重等方面系统探讨电子文件的安全和管理问题。

在地质资料数据库建设方面,学者们则重点讨论了地质资料目录服务中心、数据库建设、元数据、数字资源建设方面的问题。连健等[30]研究了全国地质资料目录服务中心系统的总体技术路线、功能框架以及数据库架构,指出了需要解决的关键问题;伍锦程等[31]阐述了XML结构化文本数据在WEB应用系统上数据交换的优势,并对采用XML语言对地质资料多元异构信息进行了统一化结构描述;齐钒宇等[32]提出要从打破信息壁垒,建立相应的法规政策体系,重视原始地质资料的数字资源管理,联合各级地质资料馆藏机构等方面来提升地质资料数字资源的管理与服务水平;田园等[33]通过对美国地质调查局科学数据目录库的开发背景、主要功能、数据管理与服务融合等方面进行分析,提出了对我国地质资料目录数据库的建设及社会化服务的借鉴和启示;袁雪玲[34]则分析了当前我国地质资料目录建设现状,针对地质资料目录数据库建设存在的问题提出了建议措施;商云涛等[35]从总体设计原则、系统平台架构、功能设计与实现、技术实现难点等方面进行了地质资料服务元数据互联互查平台设计研究;高学正等[36-37]阐述了地质资料元数据著录系统的设计原则、系统架构、功能实现以及技术实现难点,并从数字地质资料馆数字资源组织与建设的角度出发,从元数据系统、元数据成果与数据服务进展等方面全面论述了地质资料元数据建设情况,分析当前馆藏机构在元数据建设中存在的问题并提出了相关建议。这些研究对地质资料目录数据库设、统一的地质资料目录数据资源汇聚建设具有很强的指导意义,但是对统一的地质资料全文数据资源中心建设还可以进行更长远、深入和系统的研究。

3.3 地质资料利用服务研究

对地质资料利用服务的研究,主要集中于地质资料知识服务、社会化服务、网络化服务以及大数据时代的地质资料信息服务等方面。

在地质资料知识服务方面,学者们的研究重点是地质资料向知识服务的转型。齐钒宇等[38]指出地质资料知识服务将成为新常态,提出了包括知识检索、知识关联、细粒度知识聚合和产品研发、用户需求定制与智能推送服务四个方面的地质资料知识服务策略;李敏等[39]提出了基于本体构建地质数据知识模型、基于关联数据实现地质资料机构知识库的语义扩展以及基于地质大数据的知识检索模型;高洋等[40]以知识流动为切入点,分析了地质知识在文本中的内在知识构成和外在类型特征,提出了知识结构化的思路和方法。这些研究反映出,学者们普遍认为地质资料向知识服务的转型已是大势所趋,并进行了积极的探索,取得了可观的成绩,但是对地质资料中蕴含的隐性知识的显性化方面的探索还未深入进行。

在地质资料社会化服务方面,学者们主要在地质资料社会化服务政策,社会化服务问题及建议方面进行研究。许百泉等[41]提出地质资料社会服务的发展趋势是信息化、知识化、标准化、属地化和低成本化,并给出了建立统一服务标准、开展专题服务、提升信息化服务能力和推进服务产业化四个方面的对策建议;高学正等[42]提出要充分开展社会化服务,需要健全服务体系、丰富服务内容、完善信息系统,而孙克峰等[43]则认为要树立服务意识、加强服务宣传、创新服务方式、丰富服务内容、完善制度建设、强化服务监督;丁克永等[44]提出了从服务组织形式创新、理念创新、产品创新、管理创新、技术创新、人才培养等多方面探索地质资料服务“供给侧”的具体措施;连健等[45]则提出要从增强基本服务、推进开发共享、加强能力建设三方面优化地质资料社会化服务政策。这些研究反映出业界已经摒弃了传统模式重管理轻服务的管理理念,并对新常态下地质资料服务工作进行了广泛的探索,但是对于地质资料社会服务主体、客体以及双方之间的关系,服务产品开发、服务社会化方面还没有深入、系统的研究。

在地质资料网络化服务方面,学者们主要围绕网络服务形式、“互联网+”、LBS(Location Based Services)以及移动智能终端服务方面进行研究。高学正等[46]将地质资料网络服务产品分为查询服务、空间数据服务、专题服务、信息类和互联互查服务五大类;吴小平等[47]认为要借鉴“互联网+政务服务”应用模式,以地质资料政务信息管理和公共服务为核心构建地质资料信息管理服系统总体架构,实现全国地质资料管理和服务信息的“一站协同、一网通查、一码通管”;韩肖肖等[48]探讨了基于位置的地质资料信息服务系统的数据来源与组织、系统总体框架;贾丽琼等[49]提出移动智能终端可以提供包括办事指南、检索、咨询、预约、信息发布、地质资料征集、培训、推送、资源、微展厅、反馈等服务内容。总体来看,学者们对于“互联网+”、LBS、移动服务等方面的研究,还不够深入和系统,尤其是对LBS和移动服务方面的研究。

在大数据时代的地质资料信息服务方面,学者们重点探讨了大数据管理思想在地质资料利用服务中的应用以及管理理念、机制建设方面的内容。王翔等[50]从需求、产品、技术、共享四个方面探讨了大数据管理思想下的地质资料信息服务;黄少芳等[51]提出要培育建立智慧数据档案体系的大数据-大档案-大服务的新理念和新机制;李丹秋[52]提出在大数据时代背景下构建数字档案知识服务体系、挖掘并开发知识产品、建立共享交流机制地质资料档案信息服务思路。学者们的研究,偏重于大数据管理思想与地质资料信息服务的集合,如何应用大数据技术推进地质资料信息服务向纵深发展,乃至发掘新的服务模式方面研究的较少。

4 研究趋势分析

在上述文献研读的基础上,结合国家“十四五”期间地质资料管理工作的四个重点方向,笔者预测,在“十四五”期间,国内地质资料管理业界工作和学界研究的重心将集中在如下三个方面。

4.1 地质资料数字资源建设

地质资料数据资源建设是地质资料管理与服务的根基,自《地质资料管理条例》颁布实施以来,经过近二十年的发展,通过扫描数字化的方式来推进存量纸质地质资料的数据资源建设,各单位都开展了大量的工作,也取得了巨大的成果,“十四五”期间,地质资料数据资源建设的重心将转向增量电子地质资料资源建设。信息技术的发展、新的工艺方法的应用,除了电子文档以外,还会持续产生各种新类型的电子文件,这些新类型的电子文件,在归档、汇交时该采用什么格式方能兼顾长期保管与高效利用的平衡,这是一个重要的研究方向;不仅如此,电子文件信息与载体的可分离性、易篡改性、易变性等,与地质资料档案管理的原始性、真实性要求存在很大的差距,如何确保归档的、在库中保管的电子文件与其形成终稿时保持一致,如何利用技术手段来检验这种一致,即电子文件的真实性、完整性、可用性和安全性检测(学界称为“四性”检测),同样是一个重要的研究方向;同时,随着信息技术的发展,各种各样的业务管理系统被建立并在地质行业广泛应用,这些系统中存储着的电子文件应该被视为地质资料档案而归档保管,存在着部分系统的电子文件难以通过传统的“纸电双套制”的形式进行转化归档,如地质建模数据、仿真数据等,如何通过前端控制理论、电子文件全生命周期理论来指导这些电子地质资料的归档与管理,即业务系统原生电子文件的在线集成与在线归档,也是必须要研究的重点方向;另外,无论是光盘、磁带还是磁盘,这些光磁载体本身的保管寿命相较于传统的纸质载体,都存在着很大的差距,对于需要永久保管的地质资料,如何优选良好的存储载体以便于长期保管和提供利用服务,采用何种技术手段对各级各类地质资料馆藏机构保管的大量的电子文件进行异地异质备份等问题,也是不可忽视的研究方向和研究趋势。

4.2 地质资料数据中心建设

地质资料数据中心建设是地质资料管理和服务的依托,没有规模化的地质资料数据中心,各级各类馆藏机构保管的地质资料仍然是孤立、分散的电子文件,无法利用大数据技术发挥规模化效应,下一步地质资料数据中心建设的方向,必然是区域性甚至全国性的数据中心建设,在技术层面,如何应用云计算、区块链、人工智能等新兴技术来指导数据中心建设,如何保障数据中心硬件、软件、数据、信息的安全等问题;在业务层面,如何对各级各类馆藏机构保管的多元、多源、异构数据进行统一规范描述,如何实现这些数据的集成与汇聚,如何科学、高效处理好数据中心数据利用服务与安全保密管理的平衡,都是重要的研究方向。

4.3 地质资料资源开发与社会化利用服务

提供利用服务是地质资料管理工作的终极目标,也是地质资料管理工作发挥价值最重要的体现。面对海量的地质资料,传统的“单打独斗”式的提供单件或小批量地质资料利用服务模式已经越来越满足不了用户的需求。下一步,如何利用大数据、云计算、自然语言处理、机器学习、人工智能等信息技术,对各级各类馆藏机构,区域性、全国性地质资料数据中心保管的海量的地质资料进行深度挖掘,结合国民经济发展重点工程、重大项目、重要事件,快速、敏捷、高效甚至自动化的开发地质资料专题产品;如何高质、高效的将海量的地质资料中蕴含的专家经验、认识等隐性知识显性化,来提高地质资料知识服务的效率和效果,真正实现地质资料利用服务向知识服务的转变;如何准确、高效地把握社会公众对地质资料的利用需求,进而有针对性的提供利用服务;如何乘好移动互联网的“东风”,将地质资料利用服务工作突破时空限制,实现全天候无人化利用服务;如何依托社会力量,借好“外脑”来拓展地质资料利用服务模式等,都是地质资料资源开发与社会化利用服务的主要研究方向。

5 结 语

地质资料既是地质工作的产物,也是地质工作的依据,在信息化时代,传统的地质资料管理对象和管理方式已经发生了巨大的变化,而在悄然而至的智能化时代,这种变化将更加持续和巨大。顺应、拥抱这种变化,变革管理模式,才能将地质资料管理事业发展得更快更好。本文通过对2000年以来学术期刊所刊载的地质资料管理领域文进行文献计量与分析,基于CiteSpace软件,利用关键词提取、网络共现、主题聚类、研究机构合作等方法,得到了我国地质资料管理领域二十余年来的基本研究概貌,分析了“十四五”乃至更长时期内我国地质资料管理的研究趋势,进一步映证了我国地质资料管理学界、业界在信息化时代、智能化时代所付出的努力和探索。下一步,依托智能化时代所带来的全新技术革命,全力以赴做好以电子文件为对象的地质资料数字资源建设及其相关工作,以数据资源汇聚为途径的区域性、全国性地质资料数据中心建设及其相关工作,以及以互联网为依托的地质资料资源开发与社会化利用服务及其相关工作,为国民经济、社会发展提供又快又好的地质资料利用服务,才能更好的发挥地质资料的价值,彰显地质资料管理工作的意义。