川西新场什邡地区三维连片河道砂岩处理技术

2022-07-15马昭军刘红爱

马昭军,刘红爱,凌 航

中国石化西南油气分公司勘探开发研究院,四川 成都610041

引言

川西探区位于四川盆地西部,经过近三十年的不断勘探开发,以中浅层侏罗系河道砂岩为目标,先后建立了新场、成都及中江等多个大中型气田。新场什邡地区侏罗系纵向上发育多套优质河道砂岩,河道宽度约0.2~1.0 km,河道砂体厚度约5~30 m[1-2],埋深在1 000~2 900 m,目前勘探开发的重点是蓬莱镇组和沙溪庙组。达到工业气流的河道砂岩储层在测井上具有明显的“高声波、低密度、低波阻抗”等特点,地震剖面上的“低频强振幅”响应特征一直是寻找产气河道砂岩的主要模式[3-5]。前期完成的单块地震资料的处理,由于数据范围有限,只能刻画小范围的河道砂体储层。虽然开展了叠后数据的拼接处理,但存在块与块之间的时差和振幅特征不一致问题。为此,开展多块数据的叠前连片处理,可为该区的河道整体刻画提供基础资料。

多块三维地震数据的连片处理,需要解决不同区块之间的振幅、能量、时差等不一致问题,针对该问题许多学者开展了研究。陈斌[6]采用子波整形技术解决了可控震源和炸药震源子波的不一致性问题。李继光等[7]提出一种基于互相关的最大能量时差识别算法,解决了连片处理不同区块之间资料拼接中的时差问题。郭树详[8]采用波形一致性子波匹配方法、矢量波组时差校正方法、时空变能量统计匹配方法及递进迭合式面元均匀化方法进行数据规则化处理,较好地解决了连片资料之间的不一致问题。高保真度的地震成像资料才能较好地刻画河道砂岩特征,在资料处理过程中需要采用合理有效的手段来保持地震有效反射信息。针对地震资料的保幅处理问题,不少学者开展了大量研究来提高地震资料的品质。王红玲等[9]研制出一套保持浅层地震反射信息处理技术,实际应用取得较好的效果。尚新民[10]利用模型数据和实际地震资料对多种保幅性评价方法进行了综述和探讨,形成较为完善的地震资料处理保幅评价系统。王西文等[11]开展了相对保幅的地震资料连片处理方法研究,并对3 个工区进行了实际资料处理应用。凌云研究组[12-13]分别从地震数据处理和地质解释角度给出了叠前相对振幅保持的评价标准。张立等[14]探讨了叠前去噪、地表一致性振幅补偿等处理对波组特征、叠加成像等效果的影响,并采用振幅恢复和保真处理技术完成资料的处理。屠志慧等[15-16]研究了三维地震资料高保真处理流程及关键技术。本文以新场--什邡地区多块三维地震资料为基础,以河道砂岩储层为目标,开展处理技术研究及应用。

1 资料概况、处理难点及思路

1.1 原始资料概况

连片处理工区位于四川省德阳市和什邡市内,由10 块三维区块资料组成,共计满覆盖面积为1 693 km2,各区块基本信息如表1 所示。从表1 可以看出,该资料具有采集年度跨度大、采集仪器不同、观测方式不一致、偏移距和覆盖次数差异大、网格大小不一样、方位角不统一等特点。

表1 各区块资料基本信息表Tab.1 Basic information of each block

图1 不同类型检波器接收的单炮记录Fig.1 Single shot record of different geophones

图2 不同类型检波器接收的频谱Fig.2 Spectrum of different geophones

1.2 处理难点

工区整体资料分析发现主要有3 个处理难点。

(1)数字检波器和模拟检波器之间存在检波器时差,多种采集仪器存在系统时差。观测系统方位角不一致,连片处理需要进行方位角旋转,可能导致局部浅层覆盖次数过低甚至空道,影响浅层叠加效果。不同区块之间的覆盖次数不同,大部分区块的中浅层覆盖次数低,影响偏移成像效果。

(2)叠前去噪、振幅恢复与补偿、反褶积等处理步骤对地震响应特征影响较大,加之多块原始数据的不一致性,保持和突出河道砂岩地震响应特征是处理中较大的难点。

(3)中浅层地震资料整体信噪比不高、覆盖次数低等因素影响,难以较好地估算剩余静校正量和偏移速度,影响成像效果。

1.3 技术思路

依据资料情况、处理难点及地质任务和目标,制定处理思路,主要有两个方面。

1.3.1 连片处理技术思路

定义统一基本处理参数:统一原点、统一方位、统一网格大小;全部区块统一层析反演近地表速度模型和计算静校正量;统一进行地表一致性振幅补偿、反褶积和剩余静校正处理。

该设计选择带自处理功能的三鉴/微波探测器进行探测。通过分析入侵行为的发生时间,将三鉴/微波探测器的探测半径设置为10 m,当10 m范围内存在可疑人员时启动摄像机,并通过摄像机的前端智能分析功能进行人员行为分析[9-10],在分析到确实有攀爬、破坏等行为时,联动现场警示设备,并上报邻近站场运维人员。整个系统运行步骤及流程详见图3。

1.3.2 河道砂岩目标处理技术思路

叠前多域多方法弱去噪、适量去噪,多步骤渐进去噪,逐渐提高资料信噪比。遵循先去噪后振幅恢复和补偿原则,保证处理成果能量纵横向均匀,相对振幅变化可靠。在保持资料信噪比和连续性条件下,尽可能提高资料分辨率,提高薄砂体的识别能力。精细速度分析和切除,剩余静校正和速度分析多次迭代处理是提高中浅层成像的关键。资料处理过程中与波组特征相关的关键步骤(如反褶积、相位校正、振幅补偿、偏移处理等),处理和解释人员应密切结合,共同开展质量监控,并根据已知井的资料进行层位和储层标定,对含气砂体地震响应异常进行详细对比分析,评估处理成果的波组特征、构造形态和断裂展布的合理性和对含气砂体的表现能力,确定最佳的处理技术、方法和流程。

2 主要处理技术

2.1 统一校正技术

从表1 可以看出,各区块之间的检波器主要有加速度型的数字检波器和速度型的模拟检波器两种类型。对于同一振动,在速度域和加速度域内响应是不同的:在相位上速度信号和加速度信号相差90°;在振幅上加速度信号大于速度信号;在频率上加速度信号的高频能量强、主频高和频带宽[17-18]。在连片处理中需要将两种不同类型检波器接收到的信号进行振幅和相位的校正,以消除不同检波器接收因素的影响。如果两种检波器之间有明确的固定校正因子,就采用该校正因子,如果没有固定校正因子,通常采用匹配滤波技术来完成校正。本次处理采用匹配滤波技术,将加速度检波器信号校正为速度检波器信号。具体做法是:在两种检波器重叠区域共检波点叠加数据上估算滤波因子,同时应用相位和振幅校正处理。图3 为加速度检波器信号向速度检波器校正前后单炮对比,可以看出,经过校正处理后,信噪比相当,频率略有降低。

图3 加速度检波器向速度检波器校正前后单炮对比Fig.3 Comparison of shot before and after correction of acceleration geophone signal to velocity geophone

不同采集时间和采集仪器之间存在系统时差,区块之间系统时差为一常数,在开展其他处理步骤之前首先要进行系统时差校正。具体做法是:对单独工区数据进行统一的基准面进行叠加处理,在区块重叠区域信噪比较高的时窗内以某一主要反射层为参考层估算不同区块之间的系统时差值,以某一区块为基准进行其他区块的系统时差校正处理。

2.2 叠前提高信噪比处理技术

工区位于川西工农业非常发达区域,原始单炮记录上广泛分布面波、机械干扰、低频强能量、浅层折射、脉冲异常值、高频能量和工业电干扰等。影响浅层资料信噪比的主要因素是强能量面波,视速度在700~2 200 m/s,频率集中在3~12 Hz;其次是浅层强折射干扰,视速度在2 400~3 800 m/s。

以保护中浅层有效反射波为指导思想,遵循多域多方法多步骤弱去噪原则,分块采用针对性的技术和参数进行提高信噪比处理。在每一区块内,首先,采用异常振幅衰减技术压制脉冲异常值、强能量等噪声;其次,在十字交叉域进行FK 滤波去除面波能量;然后,采用分频噪声衰减技术去除高频干扰和残留异常振幅等;最后,采用拉冬变换线性噪声衰减技术去除最浅层强折射波能量等。另外,在工业电和随机噪声较为明显的区块内,还需要开展针对性的处理。

图4 为叠前噪声衰减提高信噪比单炮记录效果图,可以看出,经过噪声衰减处理,去除了大部分噪声能量,噪声中基本没有有效波信息,原始单炮数据信噪比得到较大提高,去噪后单炮的近偏移距还残留少部分噪声能量以及部分线性噪声可以在反褶积后进一步消除。

图4 单炮记录提高信噪比处理前后和去除的噪音Fig.4 Before and after noise removed for single shot recording to improve signal-to-noise ratio

2.3 振幅恢复与补偿技术

川西地区近地表基本都覆盖较厚第四系黏土层,地震波通过该层后发生较为严重的衰减,需要进行吸收衰减补偿处理。不同时期采集的地震资料存在整体能量差异,需要进行能量统一校正处理。叠前道集遵循“先去噪后补偿”的原则,在压制噪声干扰处理之后,进行振幅恢复与补偿。本次处理采用先分块后整体的振幅恢复和补偿处理技术思路。首先,在单块数据内进行几何球面扩散和地表一致性振幅补偿,使时间方向和偏移距方向上的能量基本一致;其次,进行区块与区块之间的能量匹配校正,保证块与块之间的能量级别基本一致;最后,进行整体数据的地表一致性处理,消除连片数据由于激发因素和接收因素而导致的炮与炮、道与道之间的能量不均衡现象。几何扩散补偿需要有较为准确的速度信息,由于在叠前时间偏移中偏移速度已知,因此,该处理步骤一般都放到叠前时间偏移处理时自动进行振幅补偿。叠前时间偏移CRP 道集上主要采用剩余振幅补偿等技术,使振幅能量进一步均衡。

2.4 静校正处理技术

整个工区地势平坦,西部平坝区约占70%,东部浅丘区约占30%,海拔400~700 m。近地表广泛分布30~40 m 厚的第四纪砂泥岩及砂卵石低速层,低速层横向速度变化较快。前期单块资料静校正处理以高程静校正为主,通过高程静校正和多次剩余静校正处理能够实现较好的成像,但是局部存在低幅构造问题。层析反演静校正利用初至走时信息,采用层析成像技术,反演速度连续变化的表层低降速带,适合复杂近地表条件表层速度模型的建立。工区的低降速带具有一定厚度且稳定连续分布的特征,因此,本次连片处理采用层析反演静校正方法。在经过统一校正处理后的原始地震单炮上开展精细初至拾取,以10 块三维初始数据统一反演近地表速度模型,以统一基准面计算静校正量。

2.5 反褶积处理技术

整个工区面积较大,地表条件包括河流、农田和小山坡等,近地表主要由砂泥岩、河滩卵石等组成。由于激发和接收地表条件不均匀、较厚的低降速带的影响以及不同检波器接收因素的差异,不仅造成原始单炮振幅和频率不一致,也使子波产生了一定的畸变,这种变化可以通过地表一致性反褶积技术计算炮点、检波点等滤波因子加以改善,同时也可改善道集的同相性,提高叠加剖面质量。本区河道砂岩储层在纵向上的厚度不大属于薄储层范畴,需要高分辨率资料来支撑薄储层研究。通过测试,地表一致性脉冲反褶积技术能更好地压缩地震子波,大幅提高地震数据垂向分辨率,同时使全工区单炮主频基本一致,达到频率一致性处理目的。

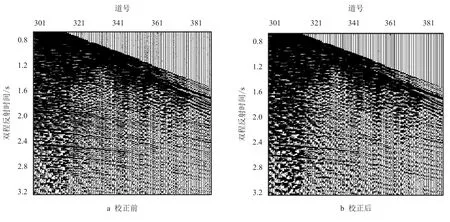

图5 为地表一致性脉冲反褶积前后叠加剖面对比,从图中可以看出,经过反褶积处理,同相轴更加连续稳定,子波得到了有效压缩,分辨率明显提高,剖面质量显著改善。

图5 地表一致性脉冲反褶积前后叠加剖面对比Fig.5 Comparison of stack section before and after surface consistent pulse deconvolution

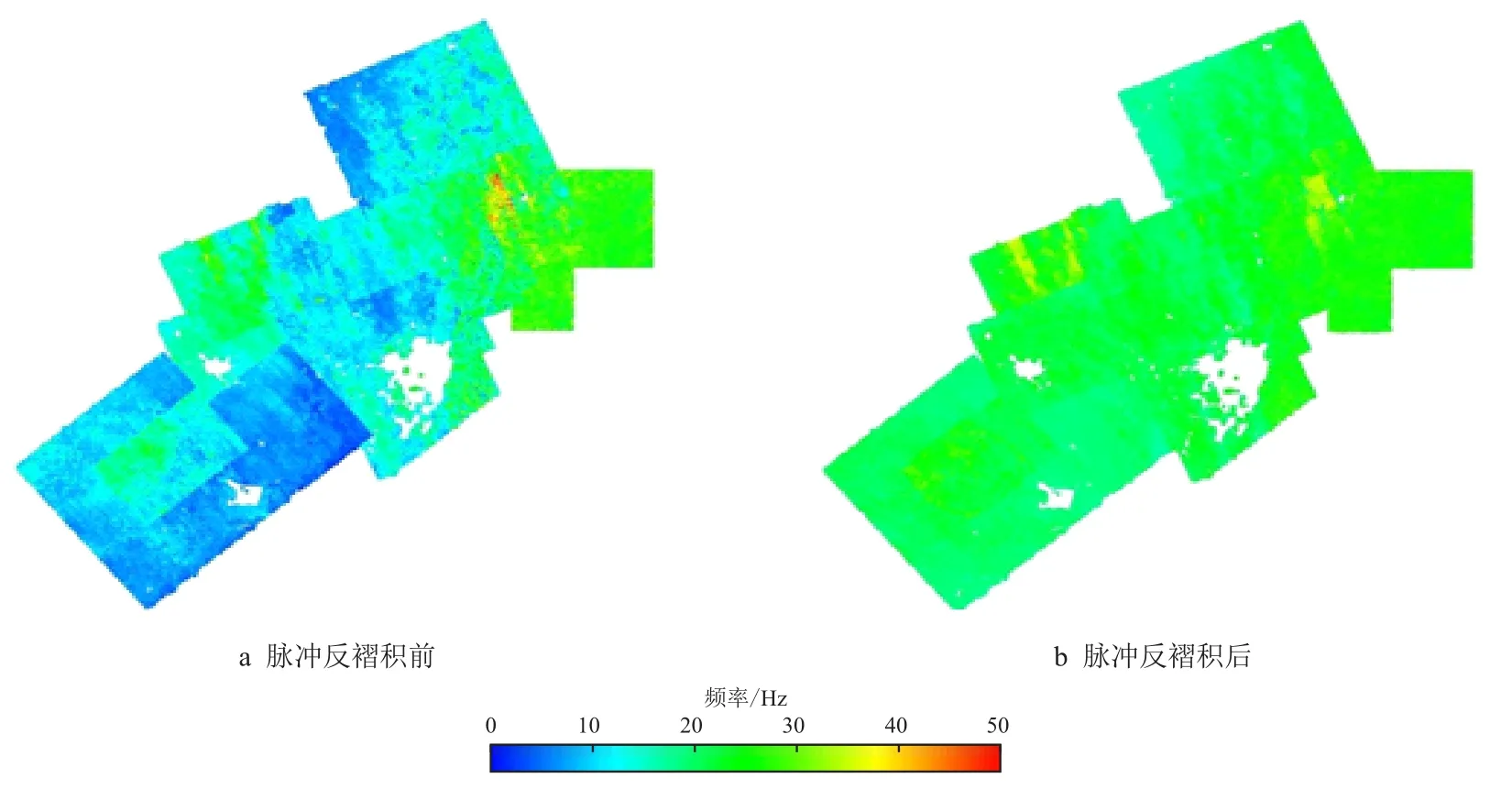

图6 为地表一致性脉冲反褶积前后主频分布对比图,从图中可以看出,通过反褶积处理后消除了主频之间的较大差异,主频趋于一致。反褶积是河道砂岩储层处理非常关键的步骤,在很大程度上影响储层的地震反射特征。因此,判断反褶积处理效果除了井震标定吻合程度外,还更应该考虑处理成果是否能对地质目标进行更清楚的刻画。地表一致性脉冲反褶积技术可以解决连片处理中多块三维数据频率不一致性问题,大幅提高资料的分辨率,较好地保持资料信噪比,特别是能够更加突出河道砂岩“低频强振幅”地震反射特征。

图6 地表一致性脉冲反褶积前后主频分布对比图Fig.6 Comparison of main frequency distribution before and after surface consistent pulse deconvolution

2.6 精细速度分析、切除及剩余静校正处理技术

中浅层地震资料具有信噪比不高、覆盖次数低等特点,剩余静校正量和速度的精度对叠加成像有较大的影响。地表一致性剩余静校正和叠加速度分析二者相互影响,处理过程中需要多次循环迭代,最终达到最好的叠加效果。地表一致性剩余静校正处理关键是参数和计算时窗的确定,在确定好最优计算参数后,通常选择目的层作为计算时窗。但在中浅层资料处理过程中,初次剩余静校正量的计算时窗尽可能选择在信噪比较高的中间层(比如1 000~2 000 ms)。叠加速度精度决定道集动校正的效果,同时也影响静校正量的估算。浅层信噪比低、速度谱能量团不集中,造成高质量速度拾取困难,处理中尽可能提高速度谱质量和速度拾取精度,小增益、窄带通滤波以提高速度谱质量;层位约束、加密速度分析点是提高拾取精度的较好方法。同时,在叠加剖面上采用百分比速度扫描方式,对提高速度分析精度可以起到较好的效果。完成多次速度分析和剩余静校正迭代处理后,道集上可能仍存在一定的剩余时差,可适当采用非地表一致性剩余静校正技术来改善道集和叠加成像质量。精细道集动校拉伸切除对中浅层叠加成像也具有较大的影响,在信噪比和覆盖次数不高的区域,自动切除或者角度域切除往往不能得到较好的效果,此时需要借助人工精细切除来提高成像质量。

2.7 数据规则化处理技术

由于不同时间采集观测系统有较大差异,设计覆盖次数从24 到70 次不等,中浅层覆盖次数偏低且不均匀。工区内大型障碍物较多,特别是穿越德阳市城区区域,大多数炮点和检波点不能按照设计观测系统进行敷设,多处变观引起偏移距和覆盖次数分布极不均匀,甚至出现较大区域的“空白带”。整个数据有3 种不同的采集方位角(336.30°,90.00°及139.83°),在以某一观测方位统一定义处理网格之后,其他方位角数据需要进行方位旋转。通过方位旋转后,部分面元的覆盖次数、偏移距分布变得极其不均匀,甚至出现空面元的现象。因此,需要对数据进行数据规则化或者插值处理,以改善面元属性、偏移距分组和覆盖次数的均匀性,提高数据的信噪比,为叠前时间偏移处理提供更好的基础数据。图7 为数据规则化处理前后叠加剖面对比,可以看出,经过数据规则化处理后,提高了浅层的覆盖次数,有效解决了旋转后空白面元内的成像问题,成像质量得到了显著改善。

图7 数据规则化处理前后叠加剖面对比Fig.7 Comparison of stack sections before and after data regularization

3 应用效果

以中浅层蓬莱镇组和沙溪庙组为主要目的层开展处理技术和实际资料处理应用研究,建立了满足新场--什邡地区河道砂岩目标处理流程。图8 为工区典型任意线剖面,可以看出,处理成果信噪比高、分辨率较高、保真度较高、波组连续稳定性好、剖面特征清晰;块与块之间无时差,频率和能量一致性好。

图8 工区典型任意线剖面Fig.8 Typical arbitrary line section in work area

图9 为连片处理成果与前期单块处理成果剖面对比,可以看出,由于连片处理采用了更为先进的处理技术,连片处理成果较前期单块处理成果在成像质量、低频信息的保护、河道特征保持等方面具有明显的优势。

图9 连片处理成果与前期单块处理成果剖面对比Fig.9 Section comparison between joint processing result and previous single block processing result

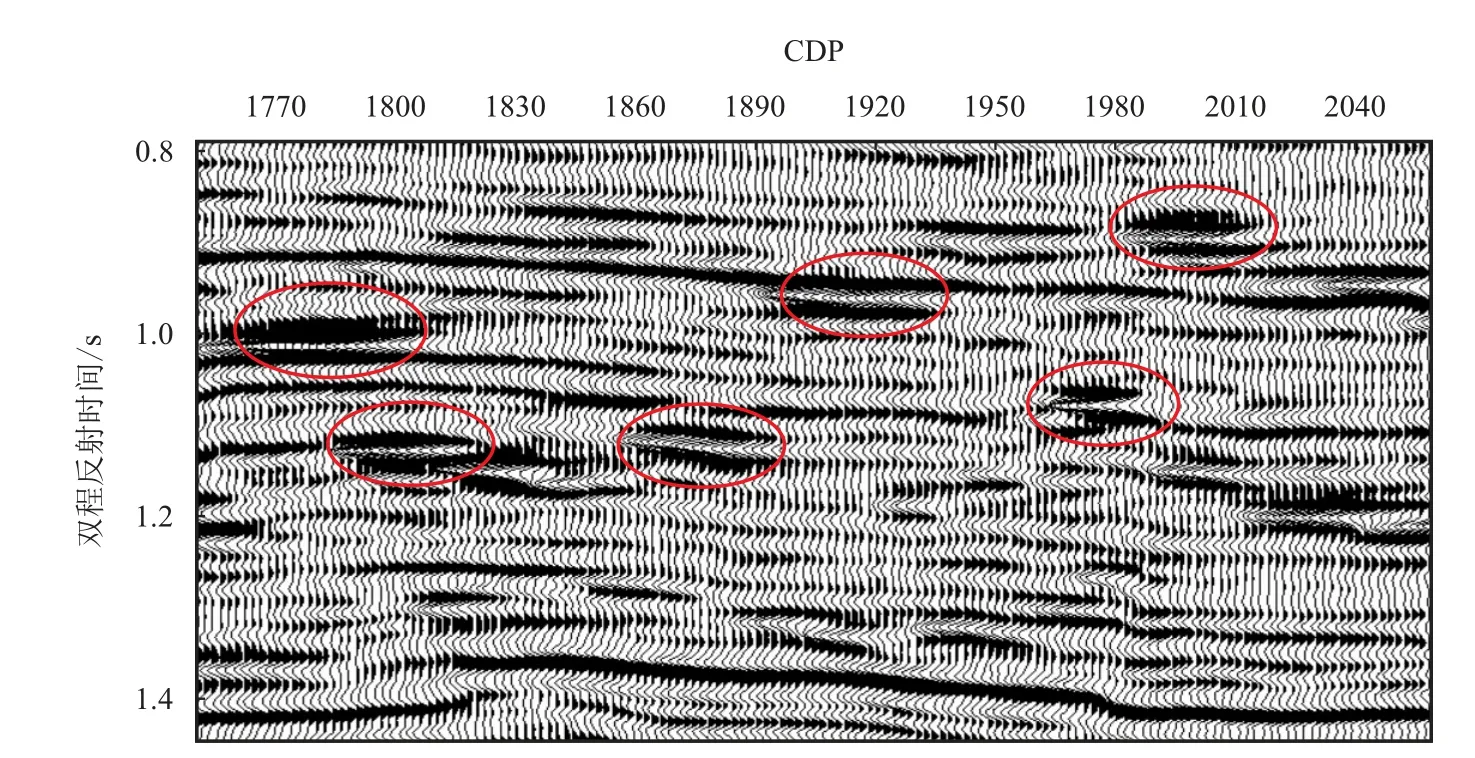

图10 为典型河道砂岩特征剖面,可以看出,主要目的层蓬莱镇和沙溪庙组河道砂体的“低频强振幅”地震响应异常特征清楚(图中红色圆框标注),地质现象客观合理。综合应用地质、测井和地震资料对河道砂岩进行解释,图11 为河道砂岩最小振幅属性图,可以看出,河道外形特征清晰、走向清楚,河道内幕非均质性强,利用处理成果可以对河道砂岩进行精细刻画。

图10 典型河道砂岩特征剖面Fig.10 Typical channel sandstone characteristic section

图11 河道砂岩最小振幅属性图Fig.11 Minimum amplitude attribute map of channel sandstone

4 结论

(1)统一坐标、统一网格、统一方位、统一反演静校正量及统一地表一致性处理的“五统一”是连片处理的基础,振幅、频率和相位一致性处理是连片处理的核心。

(2)地表一致性脉冲反褶积在压缩子波提高分辨率和改善子波一致性的同时可以更好地突出河道砂岩的地震响应特征,是河道砂岩处理中非常关键的技术。

(3)精细的人工处理、严格的过程质量控制、加强处理和解释相结合是提高中浅层成果品质的重要手段。

(4)采用本研究的河道砂岩目标处理技术可以较好地刻画“亮点”型河道特征,在勘探开发过程中,“暗点”型隐蔽河道越来越受到重视,如何突出隐蔽河道特征的目标处理是下一步研究的方向。