王葆心文章学中的阅读方法论析

2022-07-14沈钰洁

沈钰洁

隋唐设科举以来,取士制度与考试形式决定了文章写作在举子们求学生涯中的重要地位,“文章写得好不好”同仕途乃至人生命运紧密结合。对于大部分举子而言,读书治学的直接目标和最初目标,就是写好文章。因此,“如何写文章”不但关乎古典文章学之创作论,也是举子们孜孜求索的方法。国学大师王葆心(1867—1944)在其文章学研究和教学过程中,总结出了一系列文章写作方法。在他的百余种著述中,现已出版的《古文辞通义》和《经义策论要法》是我们了解他文章写作理论的重要窗口:前者集中国古代文章学之大成,为学习、创作、研究古文提供了丰富的理论资源;后者则主要为举子提供科举文章的写作指南。这两部著作均以传授“如何写文章”为目标,却都用了不少篇幅来讲述“如何读书”。作为古代文章学的一个分支,阅读法与文章本体论、文章创作论的确密不可分。王葆心即从读什么、怎么读、读写如何衔接三个角度,为写作者提供了读书方法上的理论指导和实践参考。且值得关注的是,时值古今交替、中外碰撞之际,王葆心所提出的阅读方法已经具备了博采中外理论之所长的特征,也积极适应从私塾、书院到近代学堂的教育转型,是古典文章学在近代面临挑战时积极探索存续之道的典型。

一、分文体阅读:化繁为简的入门路径

在王葆心的文章学理论中,文体理论和相应的阅读、写作方法占很重要的地位。文体分类和批评是文章学研究的基本方法和主要内容,所谓“文各有体,得体为佳”①陈文新:《明代诗学的逻辑进程与主要理论问题》,武汉:武汉大学出版社2007年版,第135页。,就是要基于文体理论,运用能够提升阅读、作文广度与精度的读书写作方法,使写作者的个人才能与文体要求相适应。《经义策论要法》分经义、策、论三种时文文体讲授应试技巧;《古文辞通义》中,王葆心则列举了吕祖谦、潘相、曾国藩、张之洞及日本、法国学者的分文体阅读法,提出了化繁为简、便于入门学习的古文文体理论,并将分文体阅读和习作贯彻到了他的教学实践中。

《古文辞通义》中,吕祖谦、潘相、曾国藩的分文体阅读法被王葆心视为实现劳而有功、循序渐进的好方法。吕祖谦提倡“徧历法”,即分别阅读制、诏、表、箴、铭、颂、赞、记、序等文章,而后各作两三篇;潘相将阅读书目分为欧阳修文章、经史、圣贤、诸子、进退出处、历代、治鉴、治法、言情、论文10类,论文类中又分诏、诰、表、书、启、檄、序、记、论、辨、题、跋、赋、颂、诗、赞、铭、箴、碑志等诸体子目,以便分类学习;曾国藩将文体分为11种,合为“发明吾心”“阐明著述”“言告于人”“言告于鬼神”“记载事实”五大类,并称“先其文之小者,后其文之大者”,以示循序渐进之理①王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第139、316-318页。。这三种阅读方法都有很强的分类意识和文体意识,大体上遵循着古代文体学的理论框架,在明确“文各有体”的前提下进行分文体阅读,进而扩展阅读广度;再反复阅读、习作,达到一定的阅读深度。

但王葆心看到,上述方法以及中国古代大部分诗话文论都丰富有余而统合不足,文体分类过于琐碎,不适用于学堂讲授:

曩代诗文之评,厥编最夥。至为古文作话,则元代王氏构始有成书,而以《修辞》名之。其他《文则》《文脉》之属,《辨体》《明辨》之伦,大都选文摘例,各有指归,不适讲授之用。②王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第15-16、32、540-541、516、516-529、530页。

凡此类者,言各有属,自来论文,少荟萃、融合之书,往往于散殊、向背之理,滞而鲜通,故学者于此,皆首宜辨明也。③王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第15-16、32、540-541、516、516-529、530页。

鉴此,王葆心在前人文体理论的基础之上,运用归纳法将历代文章体制化繁为简,分类传授读法、习法、作法,为意欲读书却不知从何读起、意欲作文却不知从何作起的初学者指示了明晰、高效的读写门径。

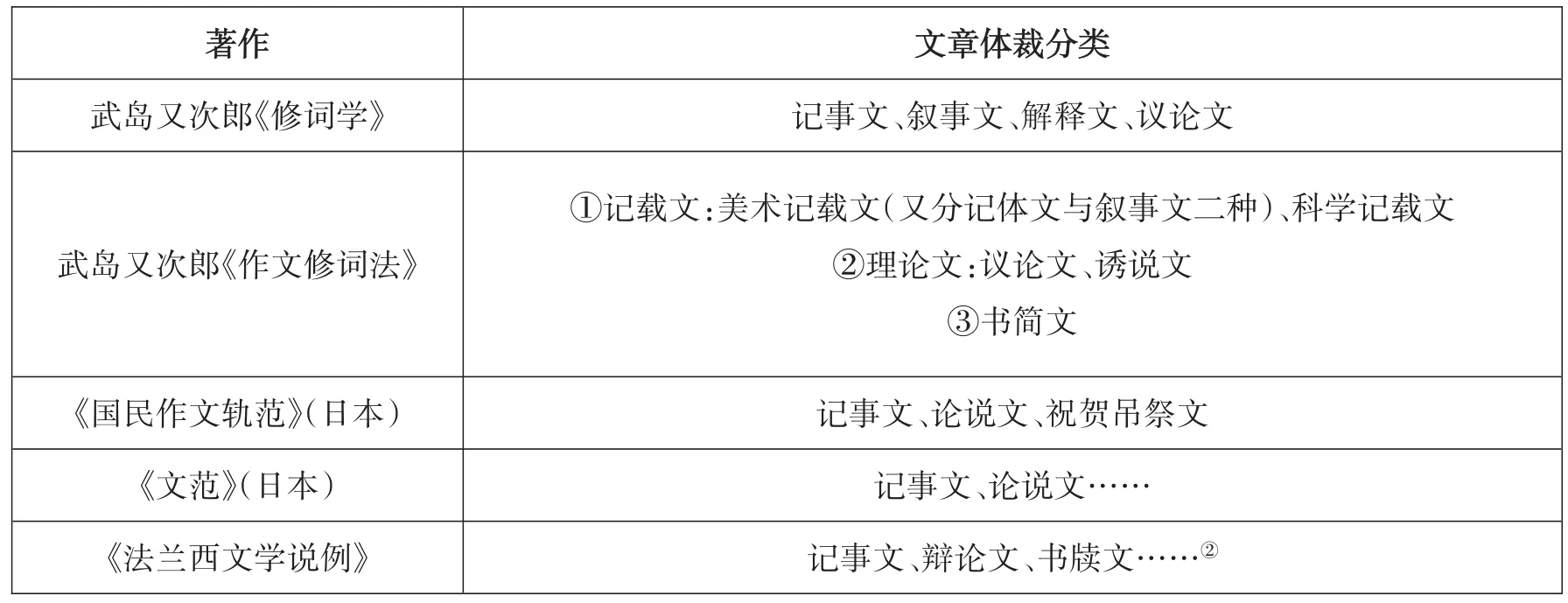

首先,王葆心将古文门类熔炼为告语、记载、著述三门,各体文章总结为告语文、记载文、解释文、议论文四种。在王葆心身处的时代,外国文学史、思想史的传入让治古文者有机会将中国文学置于世界文学的视野下,探索其来源及去向,为文章学者探求文章体制、流别创造了更大的取证空间。通过引述日本桑里氏的文学史论说及峰岸米造《世界历史》中的思想史内容,王葆心提出了“无中外”“不谋而互成一公例”的“述情、纪事、说理”三种文学统系说④王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第15-16、32、540-541、516、516-529、530页。。此外,观乎外国文体分类之法,法兰西散文分记事、辩论、书牍,日本国民作文学习分记事、论说、祝贺吊祭等等(详见表1)。反观本国文论“少荟萃、融合”之弊,王葆心以为外国诸家虽取舍不同,然如此“以至简之门类,檃括文家之体制”⑤王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第15-16、32、540-541、516、516-529、530页。,于教授、学习实有利也。故《古文辞通义·总术篇》中,王葆心综合真德秀、储欣、姚鼐、曾国藩四人对文章体制的分类,拟出了一张《古文门类各家目次异同比较表》⑥王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第15-16、32、540-541、516、516-529、530页。。通过比较和归纳,他将文章体制概括为:“告语门者,述情之汇;记载门者,记事之汇;著述门者,说理之汇也。”⑦王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第15-16、32、540-541、516、516-529、530页。《古文辞通义·关系篇》则具体表述各体文章作法,四种文章如何读、如何学、如何作,一目了然。这种化繁为简的文体分类方式,无疑有利于适应晚清民国新学制、新学堂背景下国文学科的写作训练目标①陆胤:《清季国文教育中的古文门类》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期。,这是王葆心在传统文章学文体分类问题上对外来修辞学理论资源的创造性转化。

表1 《古文辞通义》所引域外文献文章体裁分类一览表

其次,王葆心在教学过程中,也指导学生分文体阅读,习作、考评均旨在提升学生各体文章写作能力。他曾在郢中博通书院、汉阳晴川书院、罗田义川书院、国立武昌高等师范学校、湖北国学馆、国立武汉大学等执教讲学,其中部分教学资料和相关记载留存至今。光绪二十五年(1899),王葆心执教汉阳晴川书院,每月讲授论、策、义课文,要求作三种文章各一篇进行考核,以使学生“知类通达、读书作文一贯之道”③王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第322页。;民国十二年(1923),王葆心就任湖北国学馆馆长,所开课程“作与读并重”,令读经义、史论、时务三类书,命题作文亦从此出,需作论说文一篇、考辨文一篇、表谱一篇④王葆心:《国学馆附设校外国文讲习班招生简章》,《晦堂文钞》九,湖南官书报局抄本,湖北省博物馆藏。;民国十七年(1928),国立武汉大学创立,原先就任于国立武昌高等师范学校(即武汉大学前身)的王葆心复归执教中国文学系,他的讲义《文学源流》⑤现藏于武汉大学档案馆。就摘编自《古文辞通义》卷十三至卷十六,即《总术篇》,传授了他的“告语、记载、著述”三门文章体制论,或许在具体的课程阅读、写作中亦有所实践。

晚清民国,学堂蔚然成风,世俗化、普及化和技艺化成为近代教育的突出特征⑥世俗化指摆脱宗教势力或传统教条而趋于理性和实证,普及化指变菁英教育、养士教育为国民教育,技艺化指使教育的内容、手段适应社会应用和发展之需要,这“三化”是衡量教育近代化的三条标准。苏云峰:《张之洞与湖北教育改革》,台北:“中央研究院”近代史研究所1976年版,第61-64页。,王葆心的分文体阅读法就是对文章写作技艺化的一次探索。《古文辞通义》在体例上特别具有“古文实用手册”的特点,王葆心也非常注重运用教育心理学、遵循教科书体例规范来提高讲授、学习效率,他认为:

以今日教科书不完具之时,……须案所授儿童心理启发之次序,……使其观念益加正确,法理积成繁富,散殊有所归纳,统系常能贯注,旁歧皆得结合,庶灵变而不窘,尤在教师一心之运用,躁率、拘固两家,均无从领得此种旨趣也。①王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第359、222页。

相比起古代诗话文论,晚清民国的文论著作受到西方科学观念的影响,“呈现出学理性的提升,以往丛残琐语类的论述形式渐为体系严整的学术著作替代”,“文话中对于技法的关注亦渐增多,似有向写作指南回归的倾向”②慈波:《学堂讲授与文话书写:晚清民初教育转型之际的文话考察》,《学术研究》2011年第8期。。诚然,如能遵循教育规律,加以丰富的理论、清晰的系统,教科书的教学效果便能得以提升。事实上,民国时期新出现的国文课程、教程在阅读和写作训练方面,也普遍以有条理、好上手、能致用为基本要求,譬如叶圣陶、朱自清编写的《精读指导举隅》选取了六篇文章,其中叙述文一篇、短篇小说一篇、抒情文一篇、说明文一篇、议论文两篇;夏丏尊、刘薰宇编写的《文章作法》分章讲授记事文、叙事文、说明文、议论文、小品文,力图以清晰的理论系统、全面的技法讲解,克服古代读书作文法大多留于印象式点评、语录式传授的缺点。王葆心文章学中的阅读法也是如此。

分文体阅读法有助于使学习者明确每一种文体的写作要求,确定自己的习作目标,因为,在其有意识地选择开始阅读一种文体时,必然已经明确“文各有体”之事实,在这一认识基础之上,学习者更容易在阅读过程中有意识地关注每一种文体的用途、结构、语言风格等。王葆心将古代文章学的文体理论进行继承、整合,让原本纷繁复杂的文体之学变得有章可循,通过井然有序、系统简明的分文体阅读法,揭示了有益于写作的阅读入门途径。

二、分步阅读:学习行文策略的关键

分文体阅读为“读什么”提供了入门参考,在确定阅读内容、明确写作目标后,就需要在具体阅读过程中学习写作技法。观诸古代文章学论著,当中有不少都传授了如何在阅读中学习写作的方法:如吕祖谦《古文关键》“四看”法、谢枋得《文章轨范》“四段”法、陈骙《文则》“储材”法、陈绎曾《文说》“四步骤”法、唐彪《读书作文谱》“看圣人语气”法、王元启《惺斋论文》“抽添倒换”法,此外还有赵吉士《万青阁文训》、姚鼐《惜抱轩语》、姚澍《文法直指》、方宗诚《论文章本原》、林纾《文微》、陈衍《石遗室论文》、陈澹然《晦堂文钥》、姚永朴《文学研究法》等,都提出了以写好古文或科举文章为旨归的读书方法。传统书院历史上,以朱熹“读书六条目”、程端礼《读书分年日程》为突出代表的读书法更是书院学规的重要组成部分③邹桂香、高俊宽:《我国传统书院读书法的传承与衍变——以历代书院学规为中心的考察》,《图书馆》2020年第8期。。可见,“会读才会写”是古代文人学子的共识;为写作者提供系统、具体、行之有效、对写作有益的读书方法,也是王葆心编撰《古文辞通义》《经义策论要法》的用意之一。

“涵养须用敬,进学则在致知”,王葆心的文章学理论试图通过具体明晰的阅读技巧指导,使学文者从学会读书开始学习写作。《古文辞通义·识途篇》举黄宗羲“五段之学”法云:“黄氏之所谓五段者,一道、二学、三法、四情、五神。以道与学濬其源,又于其流中分为形下之法与形上之情与神,必备五者,而文之体用始称完备。”④王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第359、222页。在王葆心的阐释中,形下之“法”是衔接文章之“源”与“流”的中枢,即通过一定的写作技法,将“道”与“学”转化为文章的“情”与“神”。这是写作有“法”之重要性。读书可以致知、可以怡情,同时也是写作的重要先导,以提升写作水平为目标的读书,就应于怡情、致知之余探究作者“如何写”。曾国藩将读书分作两种,一曰“看”,二曰“读”——看书如“在外贸易”,侧重于浏览和积累学识;读书则如“在家慎守”,侧重于通过朗读、吟哦、默读、揣摩将所阅文字内化于心。王葆心认为,曾国藩对“看”和“读”的辨析其实也就是对“为阅读而阅读”和“为作文而阅读”的辨析①王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第143、144、136、135页。。有了这样的认识,习文者才能带着写作的意识去读书,既领会其“主意”(即文章思想和内容要略),又洞悉其“伦次”(即文章如何谋篇布局、连缀文字)②王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第143、144、136、135页。。

如何洞悉文章“伦次”?王葆心比较推崇分步阅读法。他在《古文辞通义》中详细介绍了程端礼的分步阅读法。程端礼谓熟读详看之法当如:

每篇先看主意,以识一篇之纲领,次看其叙述抑扬、轻重,运意转换、演证,开合关键,首腹、结末,详略、浅深、次序。既于大段中看篇法,又于大段中分小段看章法,又于章法看句法,句法中看字法,则作者之心不能逃矣。③王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第143、144、136、135页。

剖章析句的特征是章句之学发展出文章之学的基础,从这一源头出发,文章学自《文心雕龙》以降就特别重视文章结构理论④吴承学、何诗海:《从章句之学到文章之学》,《文学评论》2008年第5期。。像吕祖谦《古文关键》,即主张从整体到细节、从大意到技法来阅读文章,以期把握文意、熟悉文法⑤吕祖谦:《古文关键》,王水照主编:《历代文话》第1册,上海:复旦大学出版社2007年版,第234页。,对谢枋得《文章轨范》中的“以四段读四家文之法”⑥王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第143、144、136、135页。也颇有影响。这种读法以写作意识和文章结构意识贯穿始终,不徒记忆字句,而以领会行文策略为目标,让阅读真正起到为写作服务的作用。王葆心认为,程端礼的分步阅读法颇具条理,能为学习写文章者提供有迹可循的方法论指导。

而王葆心自己在教导举子如何作科举文章时,也传授了分步阅读之法。光绪二十七年(1901)科举变革调整了命题内容和答题要求,会试考察中国政治史事论五篇、各国政治艺学策五道及四书义两篇、五经义一篇。在这一改革背景下,江夏陈氏书坊特延请王葆心撰《科举新章绎语》(后更名《经义策论要法》),专门解读新科举命题和应试作文方法。在卷二《策论》部分,王葆心传授策与论之写作要求、练习方法时,为塾师、子弟提供了一种读书策略:

先逐段看某段某意,标明之,认明一篇主意在某句见得;次一气看其层次先后;次一气看其每段相衔处,相生处,断续处;次看某段为长,某段为短,某段为疏,某段为密,某段为正干,某段为旁枝,某段为前面,某段为后面,某段为反面,某段为提起,某段为平铺,皆在起处用笔;次合通篇潜玩,察其局势之善否,察其为常局,为变局。总察其起处、中间、结处,认线索;次看议论通达处,纵横处,无中生有处,余好处;次看用笔排偶处,锤炼处,纵笔,敛笔,曲笔,转笔;次看行气停峙处,流走处,腾掷处,转折处,紧处,缓处;终看一篇之菁华在某处,而自得之;又看闲句、闲字;又看某处我惬意,某处我不惬意,标明何以惬意,何以不惬意之故,以观得失。⑦王葆心:《经义策论要法》,余祖坤编:《历代文话续编》中册,南京:凤凰出版社2013年版,第1148页。

此说参考了童树棠《童氏学记》,在篇、段、句、字的步骤大纲之中,详细指导了如何读段落句子,特别是要关注句段的布局、衔接、详略,并以批评的眼光来读文章,以此精进自身文章写作能力。像这样带着写作的意识去读书,“功虽缓而实速,力虽简而实深”①姚澍:《文法直指》,余祖坤编:《历代文话续编》上册,南京:凤凰出版社2013年版,第557页。,王葆心称之为“读之即知作之”②王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第144、337页。,亦即唐彪所谓“不但易解,而且易做矣”③唐彪:《读书作文谱》,王水照主编:《历代文话》第4册,上海:复旦大学出版社2007年版,第3394页。。

《经义策论要法》中所述的读书方法虽是就经义、策、论三种时文文体而论,然对于读古文、作古文乃至今日读书学文仍不无启发。从王葆心提供的阅读策略来看,诸步骤中贯彻了写作意识、结构意识、积累意识、反思意识,大致可以归结为四个环节:(一)通读全文,明确主旨;(二)关注细节,学习作者如何处理文章句段的分布和衔接;(三)提取文章中精华的观点、字句,以备为我所用;(四)反思本文的优劣得失。这种读法上承古代文章学及章句之学剖章析句的传统,使读者“入乎古人”之后“出乎古人”④陈善《扪虱新语》云:“读书须知出入法。……见得亲切,此是入书法;用得透脱,此是出书法。盖不能入得书,则不知古人用心处;不能出得书,则又死在言下。惟知入、知出,则尽读书之法也。”王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第141页。,同时也同当今语文教育、阅读教学中所提倡的读书方法相契合。孙玉文曾在讨论王力先生治《老子研究》之“整理”“批评”二步骤时,提出了理解性阅读和批判性阅读:“正确的理解性阅读,是阅读者通过阅读活动,把握作品的内容实质,作品的内容是可以被阅读者正确领会的。正确的批判性阅读,是阅读者结合相关知识对作品内容的真假、优劣等进行评判。”⑤孙玉文:《理解性阅读和批判性阅读——由王力先生谈阅读说开去》,《文史春秋》2020年第7期。理解、批判两步走,正与“入乎古人”“出乎古人”有异曲同工之妙,既可以“知古人用心处”,又免于“死在言下”。

“会读”是“会写”的必要条件,但仅仅“会读”还无法直接实现“会写”。作任何文体、语体的文章,非博看、多练而不能。因此,在明确“读什么”“怎么读”后,还需要通过有意识、有组织的读写实践,来练就提笔写作的表达能力。

三、阅读程序管理:从读到写的桥梁

姚澍谈读书及作文法尝云,读写的工夫应当“逐日不间断”,方能“悟得到,记得牢,说得出”⑥姚澍:《文法直指》,余祖坤编:《历代文话续编》上册,南京:凤凰出版社2013年版,第557页。。“不间断”的目的是为了能够综合,将阅读所得的繁星之辉,汇集成笔下文章的明月之光⑦王葆心引梁章钜《退庵随笔》读书之论:“吾乡李文贞光地曰:天下繁星,万有一千五百二十,若凑起来,比月还大。只因月是团圞一物,所以月光比星大别。……读书之法,亦是如此。能将所读之书凑成一堆,自能得力。”王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第496页。。如何将所读之书进行综合,以备写作时为我所用,实现“考文式、储文材、练习文字”⑧王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第144、337页。各程序的环环相扣?王葆心提出了如下建议。

一是做好读书与习作的时间管理。程端礼的《读书分年日程》对学子从童蒙到成人的课程规划、读书顺序、具体方法、时间分配等都做出了明确具体的规定,从元顺帝初年刊行至明初有很广的传播和极大的影响,在清代书院和学校也受到重视,被多种读书分年日程直接采纳或稍作修订后颁行①周春健:《从〈朱子读书法〉到〈读书分年日程〉——试论宋元间朱子学之流变》,《朱子学研究》2021年第1期。。《古文辞通义》亦采纳了《读书分年日程》中的“相间作法”:

一、读、看近经问文字九日,作一日。……二、读、看近经义文字九日,作一日。三、读、看古赋九日,作一日。四、读、看制、诰、表、章九日,作一日。五、读、看策九日,作一日。……文体既熟,旋增作文日数。……如此,则笔力不馁。②王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第338-339、338-339、324-325、324、497、562页。

此安排以十日为一轮,每一轮练习一种或一类文体,先熟读,后动笔,连日不断。这种策略将分文体阅读通过时间管理落实下来,逐体阅读、逐体练习,循环往复,不断加深理解,同时灵活调整写作数量,将阅读的收获第一时间落实到写作上。王葆心在两湖书院学习时,两湖书院的课试也基本沿袭了这种方法,他回忆道:“余在两湖书院,张文襄公课试,亦分朔、望课。朔课官课,望课师课,每课一两题,五日交卷。也是沿明人阁试之法矣。”③王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第338-339、338-339、324-325、324、497、562页。这种日程安排使得读与写紧密衔接,意在熟读即练、多练则会写。

二是做好阅读所得的材料管理。所谓材料管理,是指妥善整理每日阅读所得,落实积累工夫,以便动笔时调用。王葆心提倡“编书”法,即对于读书时学习到的内容和方法,应当及时动笔记录、分类整理,构建自己的素材库,将阅读—积累—习作环节紧密联系起来,日积月累,熟能生巧。他举出白居易按主题“编书”、李焘按年“编书”以及章学诚按人名、地名、书名等关键词“编书”三种方法,这三种“编书”法的分类标准虽然不同,但他们的目标都是便于记忆和检索,通过这种方法构建自己的“知识树”,以备写作之需④王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第338-339、338-339、324-325、324、497、562页。。这种方法曾让王葆心在求学过程中受益匪浅,他说:“壬辰、癸巳间,葆心与家兄葆周文伯在两湖书院课试,每一巨题,两人分任搜考书籍,缀辑成文,兄葆龢廉叔缮为定稿,凡五日成卷盈寸矣。”⑤王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第338-339、338-339、324-325、324、497、562页。该流程其实大类今日之文献搜集。如此一来,写作者即可沿着“知识树”的脉络渐渐找到行文的突破口。

上述日程安排和“编书”之法是科举环境下诞生的应试指南,带有明显的程式化、功利性特点。在开科取士的背景之下,举子们往往以功名为第一目标,为应试而写作、为写作而读书,片面追求读书速度,希望能将读书所得快速“变现”为笔下文章,故常常只以写好经义策论为目的去读书⑥王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第338-339、338-339、324-325、324、497、562页。,搜章擿句,一叶障目,殊不知“看书本不专为作文计也”⑦高步瀛:《文章源流》,余祖坤编:《历代文话续编》下册,南京:凤凰出版社2013年版,第1306页。,这是科举环境下举子们认识读书、写作时常有的局限。王葆心早年接受的教育也以参加科举、取得功名为直接目标,但后来他在张之洞创办的两湖书院等接受视野更为开阔、思想更加先进的近代教育,并终身致力学术,这让后来的王葆心对后辈中有志于大学问者寄予了更高的希望。他希望他们在遵守“学而优则仕”的选拔规则的同时,亦注重养本充学,不自蔽于为功名的读书写作之中,而要将“考文式、储文材、练习文字”放到涵养道德、积淀学问、开阔视野的格局中去。

王葆心特别强调,文章的取材视野应当随着时世的变迁而扩大。《古文辞通义》引语日本《文学总论》,并观乎平安、贞享、元禄、镰仓时代文学,称“不分中外,皆注重以时世观文”⑧王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第338-339、338-339、324-325、324、497、562页。。当下的读书和写作如何在观照时世中保持进步性和生命力呢?王葆心引入了“熟察政治”之法:

日本人福泽谕吉《语录》曰:“察社会之形势,助其不及,制其过分,文弱则以尚武精神振作之;尚武太过,则以文调和之。争利太甚,则倡仁义;空谈仁义,衣食俱忘,则倡谋利之说。”江陵之说,通百代而言情势循环之理,福翁就一时而言情势循环之理,此熟察政治之一法也。①王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第716、718页。

王葆心之所以要求作文者“熟察政治”,一是“文以载道”的文章传统使然,二则又有新近传入的西方社会学学说佐证之。《关系篇》引喀谟德(即孔德)“人群、国家皆为有机体”观点,并辅以德国佛朗都“国家生理学”、法国李般“国民心理学”之说,强调为文者应当对国家时运及世界时事加以关注,将文章写作也纳入到国家有机体之中②王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第716、718页。。这是王葆心以文章联系时世的理论自觉,也是近代文章学扩展阅读和写作视野的重要方法。

在“桐城谬种”“选学妖孽”的舆论压力之下,林纾曾于离开北京大学前夕写下一篇《送大学文科毕业生诸学士序》,感叹古文之危势:“呜呼!古文之敝久矣。……世变方滋,文字固无济于实用,苟天心厌乱,终有清平之一日,则诸君力延古文之一线,使不至于颠坠,未始非吾华之幸也。”③璩鑫圭、童富勇编:《中国近代教育史资料汇编·教育思想》,上海:上海教育出版社2007年版,第900-901页。王葆心生逢“世变日亟,干戈满地,国学颓亡,来者纷歧”④王葆龢:《后序》,王葆心编撰:《古文辞通义》,熊礼汇标点,武汉:武汉大学出版社2008年版,第891页。的时代,与林纾乃同道中人。传统文章学在此时遭遇白话文遮蔽文言文、纯文学遮蔽杂文学、文学理论遮蔽古代文话三大危机⑤王水照、朱刚:《三个遮蔽:中国古代文章学遭遇“五四”》,《文学评论》2010年第4期。,势必要改良编著形式、更新编著内容、走进新式学堂方能活下去⑥毛庆其:《民国初年的文章学和文范》,《暨南学报(哲学社会科学)》1990年第2期。。这一背景决定了王葆心文章学理论中的阅读法必然不会、也不能与吕祖谦等同日而语,其阅读与写作不仅以“文以载道”“得体为佳”等传统文章价值观为目标,更需要在科举新章的制度要求、“国学颓亡,来者纷歧”的时代要求下将尊古与经世并重,为“力延古文之一线”作出努力。1920年2月7日,陈独秀在国立武昌高师发表了一篇题为《新教育的精神》的演讲,他说:“读经史、读四书、读古文、学美术,要算是旧教育,我说并不是这个样。……就是研究大家现在所公认的旧教育,只要他方法新,精神新,还是有用的。”⑦璩鑫圭、童富勇编:《中国近代教育史资料汇编·教育思想》,上海:上海教育出版社2007年版,第897页。王葆心的文章学综合旧说又发挥新意,在古今更替、中外交流的时局之下积极探寻转型之道,并以一种开放的眼光积极吸收中外新学术的养分,开拓着阅读和写作的边界。

世殊事异,古文语体与科举文体都已变迁,但读书以及读书方法的重要性依旧为我们所重视。20世纪40年代,美国人莫提默·J.艾德勒(Mortimer J.Adler)和查尔斯·范多伦(Charles VanDoren)在他们风靡全球的“阅读圣经”《如何阅读一本书》(How to Read A Book)中这样写道:“教导年轻人阅读,以最基本的阅读概念来阅读,成了最重要的教育问题。”⑧[美]莫提默·J.艾德勒、[美]查尔斯·范多伦:《如何阅读一本书》序言,郝明义、朱衣译,北京:商务印书馆2019年版,第1页。诚然,在“会读才会写”共识之上,我们还需要找到“如何读书”的抓手,走出“天下非无书,乃有书而不会读”⑨王又朴:《史记七篇读法》,余祖坤编:《历代文话续编》上册,南京:凤凰出版社2013年版,第85页。的尴尬境地,让读书真正发挥其为写作服务的价值。王葆心于百余年前就针对读书写作提供了丰富而具体的文体指导、步骤指导、程序指导,在当时已经显露出近代转向和世界眼光;百年过去,这些接通读写二端的阅读方法也仍有其启示价值。毕竟,无论是以“载道”、功名为目的而写作,还是以学问、个性为目的而写作,在下笔之前,读写并进、积学储宝都是必不可少的一段工夫。