建设我国的世界一流大学:国际标准与中国特色

2022-07-12杨天平

杨天平,徐 禹

(浙江师范大学 教师教育学院,浙江 金华 321004)

2015 年8 月,中央全面深化改革领导小组第15 次会议审议通过并于同年10 月由国务院发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,如何建设我国的世界一流大学成为举国上下,尤其是高等教育界和学术界热议的话题。笔者不揣鄙陋,特撰此文,与业界同仁共同探讨这个重大的时代命题。

一、与国际接轨,参照世界通行的一流大学标准

建设我国的世界一流大学首先要确立一流标准,这是一个不言自明的道理。但问题在于,什么是世界一流大学标准?迄今为止,国内外并没有统一的认识和明确的表述。笔者以为,在这个问题上要眼光向外,着眼世界,与国际接轨,参考有影响力的第三方评价。经过几十年的发展和汰选,活跃在当今世界舞台上的几大世界大学排行榜的指标体系,在一定程度上可以作为世界一流大学建设的参照标准。为此,笔者查阅了19 世纪70 年代以来世界各大排名机构及其所设置的大学评价标准,从中筛选出几家具有代表性的大学排行榜,对其指标体系进行分析,试图提炼出世界通行的一流大学标准,进而与我国世界一流大学建设的评价指标进行比较和对照,以作为我国建设世界一流大学的参照。

(一)世界大学排行榜的产生与发展

世界大学排行榜的发展大致可以分为三个时期,分别是大学排名萌芽时期、国家大学排名时期和世界大学排名时期。

学术界或机构对大学的排名在19 世纪末就已经出现。世界上最早的大学排行榜可以追溯到1870 年至1890 年间美国联邦教育局(The Commission of the U.S.Bureau of Education)发布的对大学进行分类排名的统计数据年度报告[1]。此后,一批对大学排名的指标体系涌现出来。1910 年至1933 年间,宾夕法尼亚大学教授詹姆斯·卡特尔(James Cattell)根据各高校科学家数量占教师总数的比例对高校进行排名并出版了《美国科学家》(American Men of Science);1959 年,宾夕法尼亚大学发布了涉及25所大学诸多学科的声誉排名;1973 年至1975年间,布劳(Blau)和马古利斯(Margulies)根据声誉对职业学院进行了排名[2]等。值得注意的是,这一阶段的大学排行榜主要将声誉作为衡量大学质量的标准,其主要原因是当时像汤森路透(Thomson Reuters)这样的引文索引数据库还没有出现[3]。由于此时的大学排行榜指标单一,因此可以将这一时期的排名称为大学排名萌芽时期。

国家大学排名时期的特征主要表现为不同国家开始对本国大学进行排名,且指标体系由单一走向丰富。1983 年11 月,《美国新闻与世界报道》(U.S.News & World Report)发布的“美国最佳大学排名”(America's Best Colleges)被视为具有现代意义大学排行榜的开端[4]。此后,许多国家都发布了本国的大学排行榜。例如,1991 年10 月,加拿大《麦克林》(Maclean's)新闻周刊对加拿大大学进行排名,并发布了“麦克林大学排名”,其评价指标由学生、课堂、教师、财政、图书资源和学校声誉组成[5]。

我国的大学排行榜始于1987 年。1987 年9 月,《科技日报》发表了我国第一个大学排行榜——《我国科学计量指标的排序》;1989 年10 月,中国管理科学研究院高等学校比较研究课题组发布《我国重点高校院校科学计量多项指标排序及其分析》,选用国内外论文、专利和国家级奖项三项指标对全国86 所重点大学进行排序,这是我国第一个多项指标的大学排行榜;1993 年6 月,武书连等在《广东科技报》发表《中国大学评价——1991 研究与发展》,该排名共涉及25 项指标,是国内第一个概括了大学基本功能的多维度大学综合排名。

进入21 世纪以来,在高等教育国际化浪潮的推动下,评价机构开始对全球的大学进行排名,推出了世界大学排行榜。2003 年6 月,上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心首次发布软科世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU),它是首个世界范围内综合性的全球大学排名。2004 至2009 年,每年的秋季,英国《泰晤士高等教育增刊》(The Times Higher Education Supplement,简称The THES)与英国一家国际教育市场咨询公司夸夸雷利·西蒙兹(Quacquarelli Symonds,简称QS)共同发布“THE-QS 世界大学排行榜”。2010 年,泰晤士高等教育和QS 分道扬镳。前者与汤森路透(Thomson Reuters)合作,发布基于新的评价标准和方法的THE 世界大学排行榜;后者先后与《美国新闻与世界报道》《朝鲜日报》及学术出版集团爱思唯尔(Elsevier)合作,推出QS 世界大学排行榜。2006 年12 月,武汉大学中国科学评价研究中心(Research Center for Chinese Science Evaluation,简称RCCSE)发布了世界大学排行榜,该排名主要关注世界大学的科研竞争力。2016 年10 月,RCCSE 世界大学排行榜打破先前主要侧重科学研究的惯例,开始偏向世界大学的综合评价。2014 年10 月,美国新闻与世界报道发布了美国新闻与世界报道世界大学排行榜(U.S.News Best Global Universi ties Rankings,简称US News)。

上述这些世界大学排行榜,评价机构各自设定一套特定的指标体系去衡量不同国家的不同大学,这些指标体系在一定程度上反映了该机构对一流大学的认知,因而可以从统计学意义上揭示不同指标体系所反映的国际共识。本研究从众多世界大学排行榜中挑选出U.S.News,THE,QS,RCCSE,ARWU 五家排名并对其做进一步的合理性与技术性分析,进而从中提炼出世界通行的评价一流大学的标准。之所以选择这五家排行榜,原因是多方面的:一是权威性,它们代表了世界大学排名的最新成果,得到世界各国的普遍认可,一些国家或高校已经将这五家大学排行榜的结果视为大学办学成效的佐证,如上海市人力资源和社会保障局2020 年11 月印发的《留学回国人员申办上海常住户口实施细则》的通知中就指出,国(境)外高水平大学参考THE,U.S.News,QS 和ARWU 发布的世界排名前500 名高校名单;二是连续性,它们连续多年发布大学排名;三是广覆盖性,它们的评价对象涉及全世界的大学;四是多样性,它们的评价指标多样,都至少覆盖了3 个一级指标。

(二)五家世界大学排行榜的指标体系分析

大学排行榜的指标体系是将学术组织按照其本质属性或特征的某一方面的标识分解成为具有行为化、可操作化的结构[6]。对于五家世界大学排行榜的指标体系而言,有三个问题需要进一步思考:一是它们的指标体系设置是否合理?二是它们指标体系的共识性标准是什么?三是这些共识性标准是否符合我国的世界一流大学建设?

1.五家世界大学排行榜的合理性分析

在使用世界大学排行榜之前,不应毫无批判地接受它,而是应该先追问:它们的指标体系设置合理吗?正如美国学者库克(Cook)和克鲁德(Gruder)所言,任何一个评估结论要经得起推敲,就必须经过元评估。为此,本研究引入元评估的理念对这五家世界大学排行榜进行二次评估。所谓元评估(Meta-evaluation),就是对“评估的评估”,其目的是检验评估中可能出现的各种偏差,运用统计和其他方法来估计偏差对评估结论的影响。对世界大学排行榜的元评估就是按照一定的理论和分析框架对其进行评价和研究,以证明其合理性。

就教育领域而言,影响较大的元评估标准有JCSEE 评估标准、ERS 标准和AEA 原则[7]。本研究采用JCSEE 评估标准,即美国教育评估标准联合委员会(Joint Committee on Standards for Educational Evaluation)于2010 年印发的第三版《方案评估标准》(The Program Evaluation Standards)[8]作为分析框架。之所以选择该评估标准作为本研究的分析框架,原因如下:一是该评估标准主要聚焦于教育领域内的评估,而大学排行榜正是高等教育领域的第三方评估,因此该标准具有较强的针对性;二是该评估标准获得美国国家标准协会认可,并作为美国国家标准使用,具有较强的权威性;三是许多国家的评估者采用JCSEE 评估标准对本国教育领域进行评估,证明了该标准的有效性和可迁移性[9]。

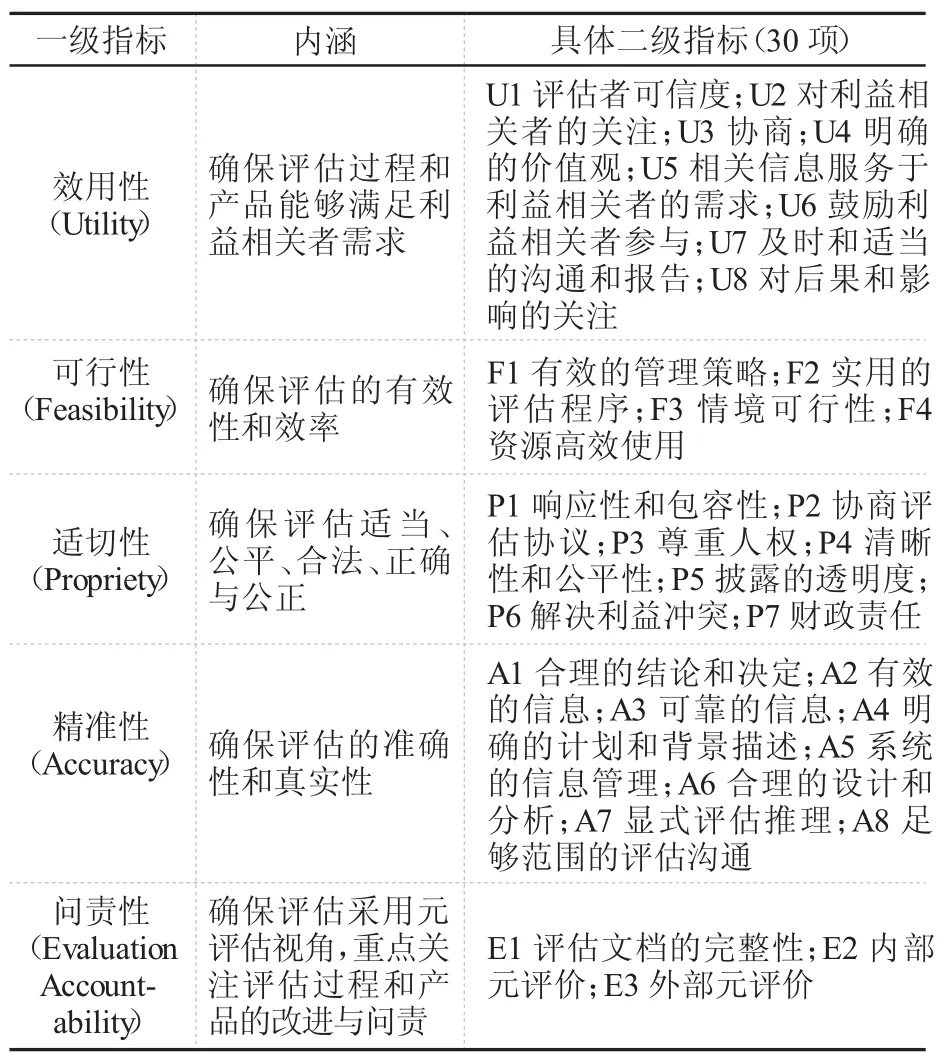

JCSEE 评估标准包括5 个一级指标和30个二级指标,如表1 所示。5 个一级指标和具体内涵表述如下:一是效用性(Utility),确保评估过程和产品能够满足利益相关者需求;二是可行性(Feasibility),确保评估的有效性和效率;三是适切性(Propriety),确保评估适当、公平、合法、正确与公正;四是精准性(Accuracy),确保评估的准确性和真实性;五是问责性(Evaluation Accountability),确保评估采用元评估视角,重点关注评估过程和产品的改进与问责。

表1 JCSEE“方案评估标准”(2010)

同时,每个二级指标都有对应的评估等级与分值,其评分规则具体如下。首先,每个二级指标分为5 个等级,分别是a,b,c,d,e。其中评估等级a 为达成度非常高,a=4 分;b 为达成度高,b=3 分;c 为达成度一般,c=2 分;d 为达成度低,d=1 分;e 为达成度很低,e=0 分。其次,一级指标得分通过二级指标等级计算加总而来。即一级指标得分=a 等级数量×4+b 等级数量×3+c 等级数量×2+d 等级数量×1。除此之外,还需要将一级指标得分统一换算成标准分。一级指标的标准分=(一级指标得分÷该类子标准最高总分)×100。再次,总体得分根据5个一级指标的标准得分加总平均而来。即总标准分=5 个一级指标的标准得分和÷5。最后,根据该方案评估标准,总标准分介于0~24 分为达成度很低,25~49 分为达成度较低,50~67为达成度一般,68~92 为达成度较高,93~100分为达成度非常高。

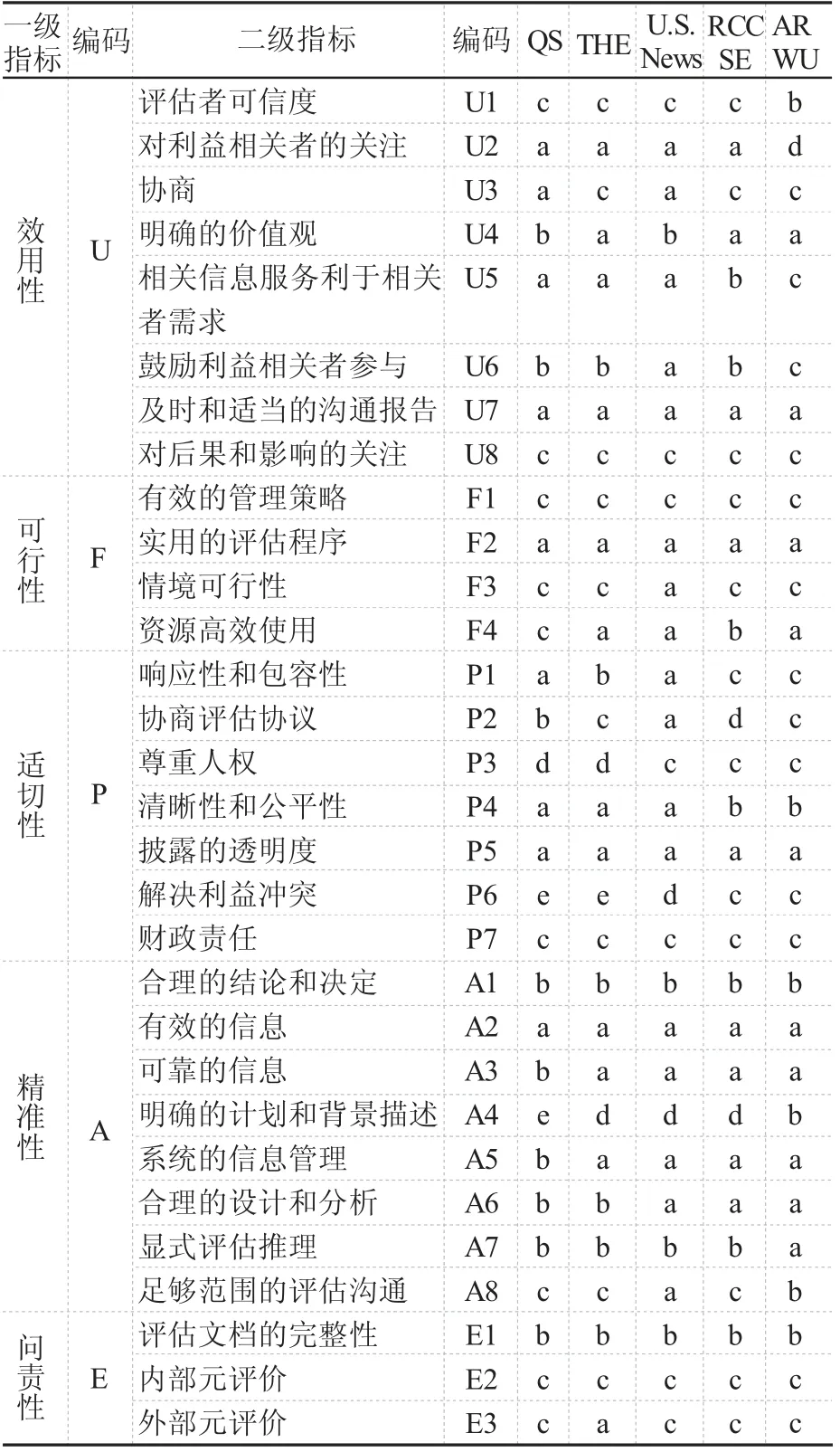

通过以上的分析框架和各个排行榜官网所提供的信息,对上述五家世界大学排行榜进行元评估,结果如表2 所示。

表2 五家世界大学排行榜元评估结果汇总表

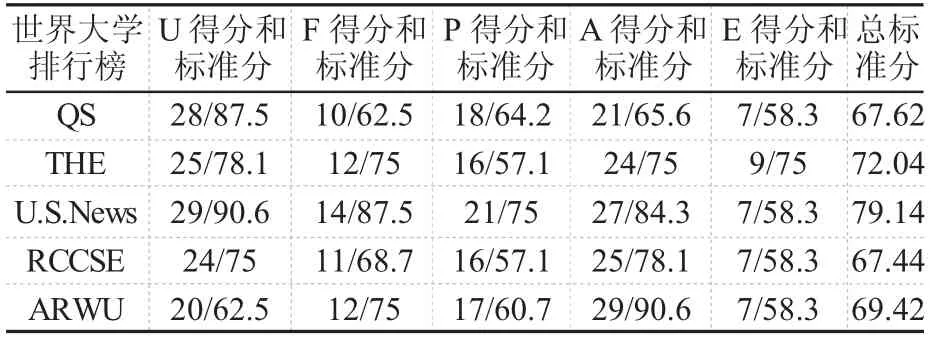

综合表2 各项指标的评定等级,再根据评分规则,可以计算五家排行榜的一级指标得分、标准分和总标准分,结果如表3 所示。

表3 五家世界大学排行榜元评估指标得分和标准分

从表3 的结果可见,五家世界大学排行榜的总标准分均在67 分以上。根据方案评估标准,这五家世界大学排行榜的合理性达成度均处于较高的水平。因此,五家世界大学排行榜的指标体系设置是合理、科学、有效的。

2.五家世界大学排行榜的技术性分析

技术性分析就是对五家世界大学排行榜的具体指标体系进行分析。既然五家世界大学排行榜的指标体系设置是合理的,那么就可以从它们的指标体系中总结出世界通行的一流大学国际共识性标准。以下重点分析五家世界大学排行榜的指标体系。

一是QS 世界大学排行榜指标体系。QS 世界大学排行榜指标体系包括学术领域的同行评价、全球雇主声誉、生师比、教职员工的论文引用数、国际化。二是THE 世界大学排行榜指标体系。THE 世界大学排行榜指标体系包括教学、研究、论文引用、国际化、知识转移。三是U.S.News 世界大学排行榜指标体系。U.S.News 世界大学排行榜指标体系包括研究声誉、文献计量、论文引用、国际合作、科学卓越指标。四是ARWU 世界大学排行榜指标体系。ARWU 世界大学排行榜指标体系包括教育质量、教师质量、科研成果、人均学业成绩。五是RCCSE 世界大学排行榜指标体系。RCCSE 世界大学排行榜体系包括教学水平、科研能力、影响力。

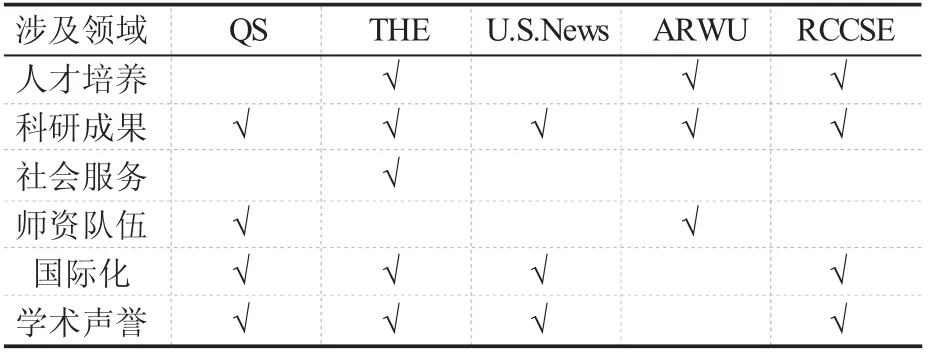

在正确理解各指标体系内涵的基础上,对五家世界大学排行榜指标体系进行归纳整合,把内涵相似的归为一类,结果如表4 所示。

表4 五家世界大学排行榜指标体系涉及领域

从表4 中可以发现,五家世界大学排行榜的指标体系主要涉及人才培养、科学研究、社会服务、师资队伍、国际化和学术声誉6 个方面。从纵向来看,每家世界大学排名指标体系涉及的方面都至少有3 个。其中,ARWU 和U.S.News指标体系涉及的方面相对较窄,涵盖3个方面;QS 和RCCSE 指标体系涵盖4 个方面;THE 的指标体系涵盖5 个方面。这表明从多个维度评价学术机构已经成为国际共识。从横向来看,出现频率最高的方面是“科研成果”,共出现5次。这表明现有世界大学排行榜的科研偏好,“科研成果”指标已然成为评价学术机构的统一标准。同时,“国际化”和“学术声誉”出现4次、“人才培养”出现3 次、“师资力量”出现2次、“社会服务”出现1 次,这些意味着尽管多维度评价学术机构已经成为共识,但是在维度的选择上不同评价机构之间还存在差异。

通过对五家具有代表性的世界大学排行榜的指标体系的分析,可以将世界通行的一流大学的共识性标准总结如下:一是多维度评价世界一流大学已经成为国际共识;二是“科研偏好”是评价世界一流大学的主要标准;三是世界一流大学的一流标准聚焦在人才培养、科研成果、社会服务、师资队伍、国际化和学术声誉6 个方面。这6 个方面是世界一流大学的可比领域,即世界一流的大学应该在这6 个方面均达到世界一流行列。

3.世界通行的一流大学标准与我国一流大学建设的指标设定

世界通行的一流大学的共识性标准是否符合我国世界一流大学建设的标准,同样值得我们思考。我国世界一流大学建设的标准在国家印发的文件中已有表述。2017 年1 月,教育部、财政部和国家发展改革委制定的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》第2 章第7 条对我国世界一流大学建设从6 个方面提出了要求。2020 年12 月,教育部、财政部和国家发展改革委制定的《“双一流”建设成效评价办法(试行)》第2 章第6 条“大学整体建设评价”中又对这6 个方面提出了具体要求。这6 个方面分别是“人才培养”“科学研究”“社会服务”“文化传承创新”“师资队伍建设”和“国际交流合作”。将这6 个方面的建设指标与世界通行的一流大学的共识性标准进行比对,可以发现:一是两者评价或建设的理念一致,即二者都强调从多维度看待世界一流大学;二是两者的总体关注点基本一致。除了“文化传承创新”是我国世界一流大学建设所独有的指标之外,其他如“人才培养”“科研成果”“社会服务”“师资队伍”“国际化”5 个指标在世界通行的一流大学共识性标准和我国一流大学建设的标准中均有体现。也就是说,世界通行的一流大学共识性标准和我国世界一流大学建设的整体性要求基本一致,它们的价值诉求高度契合。

综上所述,本研究从合理性和技术性两个维度全方位分析了不同世界大学排行榜的指标体系,结论如下:从合理性维度来看,五家世界大学排行榜指标体系设置是合理的、科学的、有效的;从技术性维度来看,五家世界大学排行榜的共识性标准与我国世界一流大学建设的标准基本一致。因此,我国建设世界一流大学,要在全球范围内寻找坐标系,同台竞技,要与国际接轨,参照世界通行的一流大学标准。

二、与国情相符,建设中国特色的世界一流大学

建设我国的世界一流大学,除了要参照世界通行的一流大学标准之外,更重要的是必须立足中国大地,充分体现中国特色,探索世界一流大学建设的中国模式和中国道路。正如习近平总书记于2014 年5 月4 日在北京大学师生座谈会上指出的:“办好中国的世界一流大学,必须要有中国特色。没有特色,跟在他人后面亦步亦趋,依样画葫芦,是不可能办成功的。”具体而言,建设中国特色的世界一流大学,应在以下三个方面下功夫。

(一)坚持党对高校的领导

坚持党对高校的领导,是办好中国特色、世界水平的现代大学的根本保证。2014 年12 月29 日,习近平总书记在第二十三次全国高等学校党的建设工作会议上强调:“加强党对高校的领导,加强和改进高校党的建设,是办好中国特色社会主义大学的根本保证。”

1.坚持党对高校的领导是实践的必然选择

中国共产党对高校的领导地位是在长期探索、实践中确立的。中华人民共和国成立至今,我国高校的领导体制经历了多次更迭。中华人民共和国成立初期,高校短暂实施了校务委员会制;1950 年8 月,教育部颁布的《高等学校暂行规程》中规定大学及专门学校采取校(院)长负责制;1958 年9 月,《中共中央、国务院关于教育工作的指示》中指出,高等学校实行党委领导下的校务委员会负责制;1961 年9月,《教育部直属高等学校暂行工作条例(草案)》中规定,高校实行党委领导下的以校长为首的校务委员会负责制;1978 年10 月,教育部制定的《全国重点高等学校暂行工作条例(试行草案)》中指出,高校实行党委领导下的校长分工负责制;1985 年5 月,《中共中央关于教育体制改革的决定》中规定,高校逐步实行校长负责制;1989 年8 月,《中共中央关于加强党的建设的通知》中明确指出,高等学校实行党委领导下的校长负责制。至此,我国高校的领导体制基本确立。1990 年7 月,《中共中央关于加强高等学校党的建设的通知》再次重申该制度;1999 年1 月,《中华人民共和国高等教育法》首次以法律的形式确定了党委领导下的校长负责制是我国高校的基本领导体制。从上可见,新中国成立七十多年来,我国高等学校先后采取了七种领导体制,并最终确定党对高校的领导。实践证明,坚持党对高校的领导是在认真总结历史经验的基础上最终确立的,该制度符合我国的基本国情和高等教育发展规律,具有鲜明的中国特色。

2.坚持党委领导下的校长负责制

从实践逻辑来看,党委领导下的校长负责制是高校坚持党的领导的重要制度体现。因此,建设中国特色的世界一流大学,就要坚持党对高校的领导;而坚持党对高校的领导,就要坚持党委领导下的校长负责制。在建设中国特色世界一流大学的进程中,坚持党委领导下的校长负责制,要把握好以下四点。

第一,坚持高校党委的领导核心地位。大海航行靠舵手,高校的发展离不开党委的掌舵。党委要统一领导高校的发展方向,而校长和其他行政领导班子成员要在党委的集体领导下,依法行使职权。

第二,正确处理党委领导和校长负责的关系。一方面,党委领导和校长负责是不可分割的整体;另一方面,党委领导和校长负责又各有分工。具体而言,学校党委作为学校的领导核心,在高校的运作中,其作用主要体现在3个方面:一是抓决策,党委要把方向、管大局,作决策、保落实;二是抓监督,党委要监督学校重大决议的执行;三是抓党建,党委要坚持党管干部、党管人才和党要管党相结合,扎实做好高校的思想政治工作。校长作为学校的法定代表人,要在党委集体领导下,贯彻执行党委的决定,全面负责教学、科研、行政管理等工作的落实。

第三,认真贯彻执行民主集中制。民主集中制是党的根本组织原则和领导制度,党委领导下的校长负责制是民主集中制在高校中的具体表现。在决策方面,高校党委应履行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,确保凡是学校的重大事项都需要由党委集体讨论决定,不搞一言堂,不拉小圈子;在执行方面,坚持集体领导和个人分工负责相结合,经由集体讨论通过后,方能部署个人分工落实。

第四,完善协调的运行机制。好制度关键靠落实。一是明确党委和行政各自的分工与职责,不错位、不越位、不缺位;二是建立健全党委统一领导,党政分工合作、协调运行的工作机制;三是提升领导班子依法治校、参与学校治理和民主管理的水平。

(二)坚持社会主义办学方向

中国特色世界一流大学的道路问题决定了我国教育事业的成败。2021 年4 月19 日,习近平总书记在考察清华大学时强调:“我们要建设的世界一流大学是中国特色社会主义的一流大学。”可见,建设中国特色的世界一流大学必须要坚持社会主义办学方向。

1.坚持社会主义办学方向是中国特色社会主义制度的必然要求

在教育和社会的关系问题上,马克思、恩格斯曾一针见血地指出,不是教育决定社会,而是社会决定教育。在《共产党宣言》中,他们驳斥资产阶级污蔑共产党人要用社会教育取代家庭教育,即消灭人与人之间亲密的关系时指出:“而你们(指资产阶级)的教育不也是由社会决定的吗?不也是由你们进行教育时所处的那种社会关系决定的吗?不也是由社会通过学校等等进行的直接的或间接的干涉决定的吗?共产党人并没有发明社会对教育的作用;他们仅仅是要改变这种作用的性质。”[10]325可见,社会对教育的作用不是某个人或者某个政党发明创造的,而是原本就存在的,马克思、恩格斯只是发现了这一规律。

我国是实行中国特色社会主义制度的国家,社会主义属性决定了我国高等学校的根本特性,即我国的高等学校必须要坚持社会主义办学方向,这是由我国的制度所决定的,是我国世界一流大学中鲜明的中国特色。

2.坚持中国特色社会主义大学发展道路

2018 年9 月10 日,习近平总书记在全国教育大会上特别强调了坚持走中国特色社会主义教育发展道路的重要性。这一重大论述,既是对我们党带领人民发展教育事业的奋斗历程、巨大成就和基本经验的高度概括,同时也为我国教育改革发展指明了方向[11]。建设中国特色的世界一流大学要坚持社会主义办学方向,就是要坚持中国特色社会主义大学发展道路。坚持中国特色社会主义大学的发展道路,要把握好以下三点。

第一,要坚持马克思主义在高校的指导地位。马克思主义是我们社会主义国家的立国之本。因此,中国特色的世界一流大学首先要抓研究,要学习、研究、宣传马克思主义,做好马克思主义中国化最新成果研究;其次要抓建设,在高校中要加大力度建设好马克思主义学院和马克思主义理论学科,培养一批坚定的马克思主义学者;最后要抓教育,要做好马克思主义理论教育,帮助学生树立马克思主义理想,引导学生树立社会主义理想信念,增强对中国特色社会主义道路、理论、制度和文化自信。

第二,要牢牢把握立德树人根本任务。社会主义教育的根本目标就是实现人的全面发展,其中德育是首位的。在教育体系方面,要把立德树人融入中国特色社会主义大学的各环节、各领域、各方面,渗透到智育、体育、美育和劳动教育当中,贯穿于学科体系、教材体系和话语体系当中;在育人方面,要把立德树人作为中心环节,加强学生的品德修养,将育人和育才相结合、知识教育与思想政治教育相结合,把思想政治工作贯穿教育教学全过程;在成效方面,要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准,摒弃以往重智育、轻德育的旧标准。

第三,服务于国家重大战略需求。古今中外,每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的,世界一流大学都是在服务自己国家的发展中成长起来的。所以,中国特色的世界一流大学要把教育发展方向和国家发展方向联系在一起,要服务于中国这一社会主义国家的重大战略需求,要面向中华民族伟大复兴,落实“四为”服务(为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务)的具体要求。

(三)坚持全面贯彻党的教育方针

2018 年9 月10 日,习近平总书记在全国教育大会上指出:“办好我们的高校,必须坚持以马克思主义为指导,全面贯彻党的教育方针。”可见,建设中国特色的世界一流大学需要坚持全面贯彻党的教育方针。

1.党的教育方针是马克思主义教育理论中国化的最新成果

党的教育方针是根据历史形势与时俱进,在实践中调整完善起来的。1949 年9 月,《中国人民政治协商会议共同纲领》第5 章第41 条规定:“中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育……发展为人民服务的思想为主要任务。”1957 年2 月,毛泽东在最高国务会议第11 次(扩大)会议上指出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”至此,党在社会主义建设初期的教育方针正式确立。改革开放后,面对新的历史形势,党的教育方针又进行了调整。1985 年5 月,《中共中央关于教育体制改革的决定》明确要求:“教育必须为社会主义建设服务,社会主义建设必须依靠教育。”1995 年3 月,《中华人民共和国教育法》规定:“教育必须为社会主义现代化建设服务,必须与生产劳动相结合,培养德智体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。”2015 年12 月,修改后的《中华人民共和国教育法》规定:“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务,必须与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。”2021 年4 月,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过关于修改《中华人民共和国教育法》的决定,其中规定:“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务,必须与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”从党的教育方针的发展历程可见,中华人民共和国成立以来,党的教育方针在多次修改和更迭中,方向更加鲜明、内容更加完善、要求更加明确,表明了党根据新的教育实践制定新的教育方针,反映了中国特色社会主义教育的发展和创新过程,代表了马克思主义教育理论中国化的最新成果。

2.坚持全面贯彻党的教育方针

全面贯彻党的教育方针,就是着重解决好“为谁培养人”“怎样培养人”“培养什么人”的问题。全面贯彻党的教育方针,要把握好以下三点。

第一,坚持教育政治属性与教育公益性原则。一方面,从世界高等教育实践来看,虽然每个国家的社会制度和教育发展道路不尽相同,但是归根到底都是按照本国的政治要求和经济社会发展需要来培养人才。坚持教育的政治属性就是要坚持“四为”服务的方针,在“四为”服务中实现世界一流大学的价值追求。另一方面,坚持教育公益性原则就是要以人民为中心发展教育。具体到高校,就是要以学生为中心,强化学生的主体地位,提高学生的主体意识,充分发挥学生的主观能动性,以育人为根本,办人民满意的教育。

第二,坚持实践育人。实践育人是全面落实党的教育方针的必然要求。在理念层面,要弘扬劳动精神和实践精神,引导学生树立正确的劳动价值观和实践价值观,引导学生热爱劳动、尊重劳动,崇尚实践、参加实践,引导学生正确理解劳动教育和社会实践的内涵;在学校制度层面,要重视实践育人,加强产学研结合,深入开展产教融合、校企合作,增强第二课堂建设,增加劳动教育和实践教育的课程,建立劳动教育和实践教育的评价体系,打造双师型教师队伍;在操作层面,要积极开展各类社会实践,让学生认识国情、了解社会,培养其必备的劳动和实践能力,养成良好的劳动和实践习惯。

第三,要坚持“五育并举”。首先,构建五育并举的中国话语体系。在培养人的目标上,中国特色的世界一流大学要形成自己的建设目标,体现中国学术界在培养目标上的中国立场。其次,构建德智体美劳全面培养的教育体系。在培养人的过程中,要促进德智体美劳五个要素相互渗透、有机融合,统一于个体之中。最后,构建五育为导向的评价指挥棒。教育评价事关教育发展方向,在培养人的结果上,要取代单一的评价导向,构建五育并举的评价体系。

三、结语

综上所述,建设中国的世界一流大学,既要参照国际先进的大学教育理念和成功的大学教育实践,符合世界高等教育发展的普遍潮流、趋势和规律,参照U.S.News,THE,QS,RCCSE,ARWU 等具有代表性的世界大学排行榜;又要扎根中国大地,紧扣我国国情,发挥自身优势,彰显本土特色和民族特色,坚持党对高校的领导,坚持社会主义办学方向,坚持全面贯彻党的教育方针。同时,我们也应该清醒地认识到,在建设我国世界一流大学的进程中,可以借鉴国外通行的一些成功做法,力争在可比指标方面进入世界前列,并运用世界大学排行榜标准查找自身的不足,以评促建、以评促改、以评促发展。但是,我们也绝不能食而不化、简单套用世界大学排行榜所设置的各项指标,将提升排名位次当作目的,将办学成效与大学排名直接挂钩,而忽略大学自身的内涵建设、发展规律及特色。2021 年是第二轮“双一流”建设的开局之年,我们应牢牢把握建设世界一流大学的现实路径,坚持全球性与本土性相结合、世界性与民族性相结合,坚持以中国特色、世界一流为核心,既要与国际接轨,参照世界通行的一流大学标准,又要与国情相符,建设中国特色的世界一流大学。唯有如此,方能建成中国特色的世界一流大学,实现中华民族的伟大复兴。