轨道交通车辆基地通过式洗车线的优化布置探析

2022-07-12王卫东

高 华,王卫东,颜 文

(1.中南大学土木工程学院,长沙 410075; 2.中铁第四勘察设计院集团有限公司,武汉 430063)

车辆基地是保证列车正常运营的后勤基地,其用地范围应在站场股道和房屋规划布置的基础上按远期规模确定[1-2]。车辆基地属于大型建设工程,投资大,建设周期长,涉及专业多。在车辆基地中,列车清洗是其最重要的日常保养功能之一,洗车线的不同布置方案,对洗车效率和能力、出入线作业、站场平面布局、用地面积等影响很大[3-4]。因此,在车辆基地的站场布局设计中,结合车辆基地用地条件优化洗车线布置,高效利用城市土地,满足洗车效率最佳、运营最灵活,是一线设计者一直以来追求的目标和方向[5-6]。

近年来,我国城市轨道交通建设的迅猛发展极大地推动了城市建设的发展,与此同时,轨道交通的建设与城市用地紧张的矛盾也日益突出。为保证城市轨道交通建设可持续发展,控制车辆段基地用地规模已经成为城市整体规划的一种主流和优化目标。

金永乐[7]、徐科明等[8]对入段线通过式洗车线布置型式进行了研究,论证了该洗车线布置型式的可行性;张雄[9]、陈义志[10]、张强等[11]对洗车机咽喉区八字线通过式布置型式进行分析,并提出优化方案;蔡援朝[12]、缪东[13]、钱卫力[14]介绍了一种典型的洗车线布置形式和洗车作业模式,提出了洗车线配备双向洗车机的咽喉区通过式布置型式,从而提高洗车效率;李岗[15]、占俊[16]、西小鸣[17]、邵周赟[18]对地铁车辆段洗车线布置型式进行了研究和比较;李亚强[19]、刘增民[20]对地铁车辆段洗车线布置方案进行对比,分析了两种布置型式对总图布置的影响,为其他地铁车辆段设计方案提供参考。

在现有研究中,均停留在对几种布置方案的比较层面,在功能、工艺要求及停车规模确定的前提下,车辆基地的库房和咽喉位置决定了站场布局,而站场布局直接决定了车辆基地的占地面积。在总体布局中,库房的布置优化空间有限,要优化车辆基地占地面积,应着重优化咽喉区的布置,其中洗车线的布置形式对咽喉区占地影响最大。

1 车辆基地洗车线几种典型布置形式及特点分析

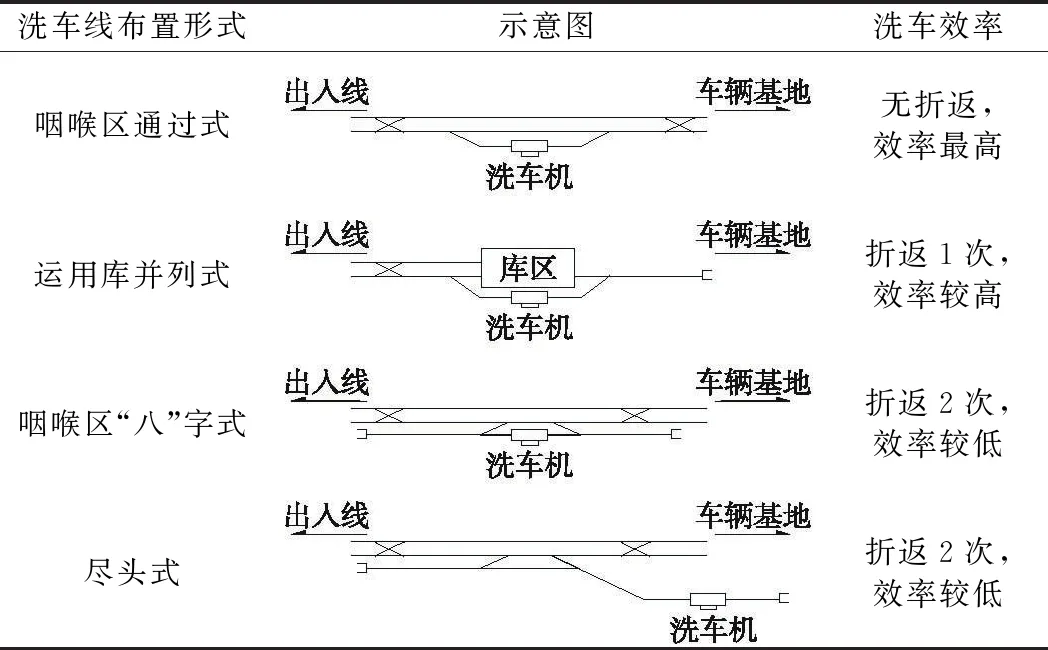

在城市轨道交通中,有4种典型的洗车线布置形式,分别是咽喉区通过式布置、与运用库并列通过式布置、咽喉区“八”字线通过式布置和尽头式往复式布置。其示意图和洗车效率如表1所示。

表1 传统的洗车线布置形式比较

由表1可知,从洗车作业的效率分析,洗车线布置形式的优先次序为:咽喉区通过式、运用库并列式、咽喉区“八”字式、尽头式。从目前国内车辆基地设计应用实践来看,洗车效率越高的布置形式,对用地的要求越高,车辆基地的咽喉区长度越长。在轨道交通新线建设中,规划车辆基地的选址用地,很难再具备布置传统的咽喉区通过式或运用库并列式洗车条件。为满足规划部门的用地要求,车辆基地的洗车线形式不得不采用咽喉区“八”字式或尽头式。

通过对多个城市轨道交通集团运营部门的调研、设计回访发现,由于咽喉区“八”字式和尽头式洗车作业存在列车反复调头折返的情况,作业时间长,效率低下,加大了运营组织调度的难度,增加了员工的劳动时间和强度。因此,运营单位对洗车方式采用咽喉区通过式的呼声越来越强烈。那么,对传统的咽喉区通过式洗车线布置进行优化,使洗车线的布置既满足城市用地条件,又实现高效、方便的通过式清洗,满足作业高效和节约用地的双重要求,成为一线设计者亟需解决的难题。

2 传统咽喉区通过式洗车作业流程

2.1 车辆基地常见站场布局比较

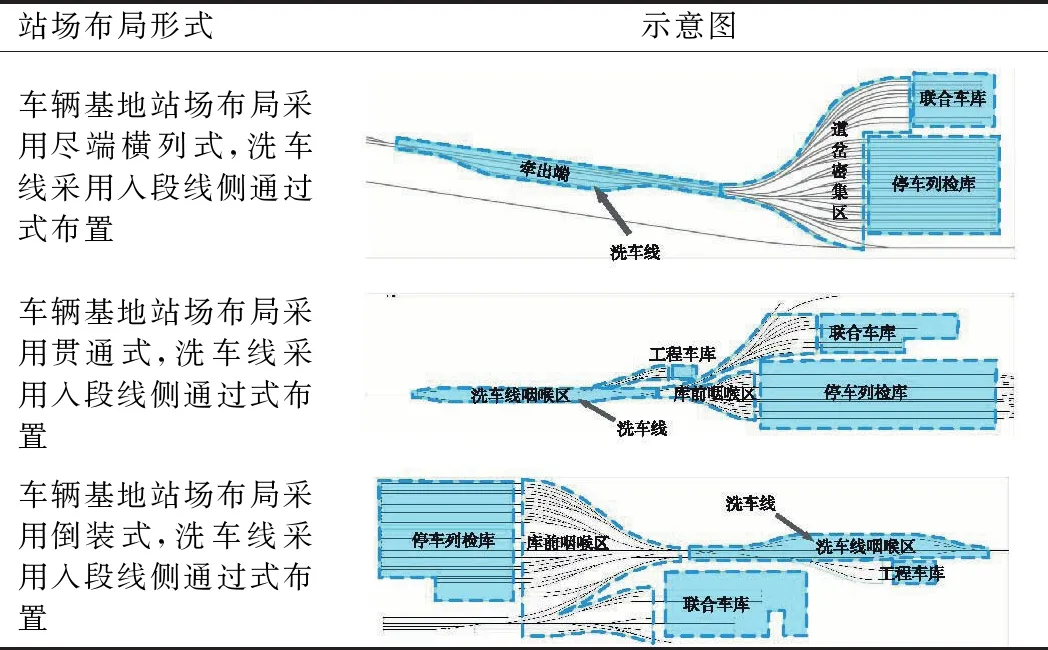

车辆基地各种常见典型的站场布局如表2所示。

表2 车辆基地的常见站场布局比较

由表2可知,无论车辆基地站场总布局采用何种形式,采用传统的咽喉区通过式洗车线布置时,车辆基地站场线路设计有如下共同特点。

特点一:行车进路方面。洗车线往往与车辆基地内所有股道线路实现了顺向连通。

特点二:站场线路布局方面。洗车线往往并列布置于(出)入线侧,文中对车辆基地站场咽喉区按库前三角形咽喉区和洗车线长方形咽喉区划分(表2),其中洗车线咽喉区的用地形状呈较规整的长方形,而库前咽喉区则呈三角形布置,洗车线的长方形咽喉区与库前三角形咽喉区在用地分区上有比较明显的分离,同时,洗车线咽喉区的道岔与库前三角形咽喉区的道岔亦分区明显。因此,在采用传统的咽喉区通过式洗车布置中,车辆基地的站场工程用地范围往往呈较规整的刀柄形。

针对站场线路以上特点,对车辆基地的站场咽喉区进行优化,可以分别从库前三角形咽喉区的站场线路设计和洗车线长方形咽喉区的站场线路设计进行优化。车辆基地布局中,库前三角形咽喉区的面积和形状基本上由车辆基地停车规模、中轴线位置和库房工艺布局决定,优化空间有限。因此,优化车辆基地站场咽喉区的线路设计,应重点对洗车线长方形咽喉区的站场线路进行优化。

2.2 咽喉区通过式洗车工艺流程及优化思路

2.2.1 优化思路一

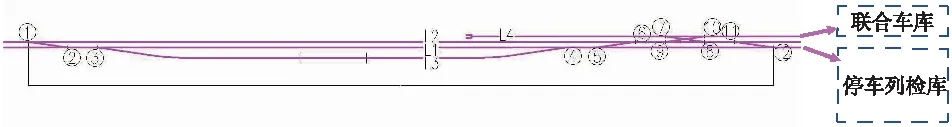

图1所示为典型传统咽喉区通过式洗车线路布置示意,待洗列车入段清洗进路如下:待洗列车首先经过道岔①(出段线L2上驶来的待洗列车)或者道岔②(入段线L1上驶来的待洗列车),过道岔③后驶入洗车线L3,经洗车库清洗后,经道岔④、⑤、⑥能直接顺向驶入停车列检库内的所有线路,经单渡线⑨~⑩能直接顺向驶入联合车库的所有线路。图1所示的洗车线布置中,在出入线L1、L2线间距以及列车车型确定的前提下,道岔①至道岔⑥之间的线路有效长度为定值,因此,要优化洗车线咽喉区占地面积,应着重考虑优化道岔⑦至道岔之间的咽喉区长度。

图1 传统咽喉区通过式洗车线路布置示意

图1中设置交叉渡线⑦~⑧~⑨~⑩的主要目的是为了让完成清洗的列车能无折返地顺向驶入联合车库,如果将双周/三月检库与停车列检库合建组成运用库,将洗车线仅与运用库顺向连通,只保证清洗后的列车能直接无折返地顺向驶入运用库,入段列车若要驶入检修库,则通过牵出线L4进行一次折返掉头,这样组织的行车进路可以精简洗车线咽喉区交叉渡线⑦~⑧~⑨~⑩至单渡线~之间咽喉长度,按以上思路优化后的洗车线站场布置如图2所示。

若按线间距5 m,6B车型计算,按以上思路对洗车线咽喉区优化后,可以缩短洗车线咽喉区长度达130 m。

如图2所示,按优化思路一对洗车线咽喉区的站场线路优化后的洗车作业流程如下:待洗列车首先经过道岔①(出段线L2上驶来的待洗列车)或者道岔②(入段线L1上驶来的待洗列车),过道岔③后驶入洗车线L3,列车经洗车库清洗后,清洗完成车辆经道岔④、单渡线⑤~⑥与运用库的所有线路顺向连通。通过交叉渡线⑦~⑧~⑨~⑩与折返线L4与检修库连通,清洗列车入检修库需经过一次折返掉头作业。

图2 对传统咽喉区通过式洗车线优化布置示意

在轨道交通的实际生产运营中,列车并不需要每天清洗,只有需要清洗作业的部分列车在入段后需驶入洗车线,完成清洗后入库停放,无需清洗的车辆则通过出入线直接入库停放,无需驶经洗车线。由此可知,车辆基地站场线路设计中,洗车线没有必要与车辆基地内所有库内线路顺向连通,由此,可以对传统咽喉区通过式洗车站场线路布置进行优化。通过模拟仿真,对优化后的通过式洗车进行分析,核算其洗车能力。

列车入段能力的影响主要表现在列车洗车作业总时间和相邻列车入段最小时间间隔。

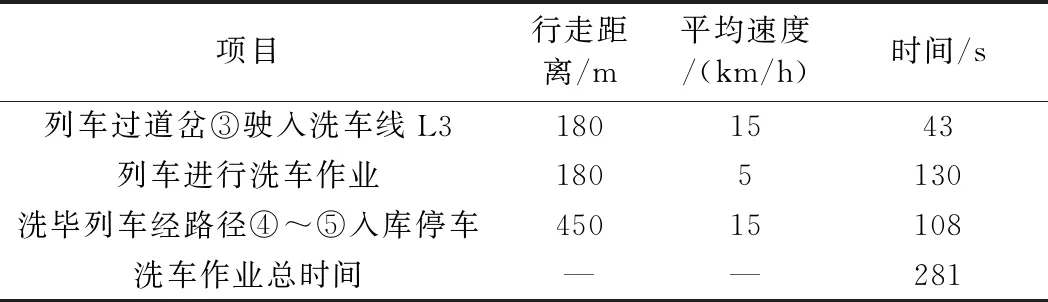

前提条件:假设洗车线仅与部分停车列车线顺向连通,列车由入段线L1上驶来,待洗列车经过洗车线洗车入库,而无需清洗的列车可直接通过入段线L1直接入库,列车只进行侧洗,以6B车型车长120 m,段内正常行驶速度为15 km/h,洗车速度为5 km/h计算。列车洗车作业时间见表3。

表3 列车洗车作业时间计算

无需清洗的列车可以通过入段线L1直接入库停放,调研发现,入段线L1的长度一般在500 m左右,无需清洗的列车入库停车时间为120 s。

列车入段最小时间间隔T应为列车开始入段至入库停车的行驶时间(t行驶)与入段等待时间(t等待)之和,列车等待入段时间一般不超过30 s,t等待取30 s。

列车入段最小时间间隔最小值应发生在相邻两列列车入段径路完全不同,即第一列为无须清洗列车不经洗车线直接入库,第二列车为须洗列车(或第一列为须洗列车,第二列为无须洗列车)。这种情况下,当第一列车驶离岔口③后,第二列车便可请求入段。此时Tmin=(43+30) s=73 s或1.22 min。

列车入段最小时间间隔最大值应发生在相邻两列列车入段径路完全重叠且停放在同一停车线上的两个列位的情况下。此时无须洗列车入段Tmax=(120+30) s=150 s或2.5 min,须洗列车入段Tmax=(281+30) s=311 s或5.18 min。

计算可知,列车入段最小时间间隔需1.22~5.18 min,若考虑端洗情况,一般端洗比侧洗多10 min,由于无须清洗列车入段不经过洗车线,所以并不影响后续列车入段清洗,所有列车入段时间间隔最小值仍只需1.22 min,那么端洗情况下列车入段最小时间间隔需1.22~15.18 min。通过现场调研发现,根据合理排班后,理论上一天内能够完成洗车比例45%~50%,再结合文献[9]可以得出,理论上一个车辆基地可以实现3 d内完成洗车比例100%,无需夜间再出库洗车。通过对城市轨道交通运营部门的调研发现,轨道交通车辆每3 d进行一次清洗是完全可以满足运营及外观要求的。基于此,站场设计人员可以对传统咽喉区通过式洗车的站场线路布置进行优化,即将洗车线仅与部分停车列车线顺向接通,满足当日最大洗车量要求,这样既能实现车辆基地咽喉区通过式洗车的功能要求,又能满足城市用地紧张的条件。

2.2.2 优化思路二

根据2.1节中对咽喉区通过式洗车分析的特点二,还可以结合用地形状,将洗车线的长方形咽喉区与库前三角形咽喉区进行包容设计,通过道岔的巧妙布局进行咽喉融合,打破传统的思维定势,进行站场线路优化。以下结合案例详细阐述如何将上文所提及的优化思路应用于实际设计生产中。

3 咽喉区通过式洗车线布置优化设计

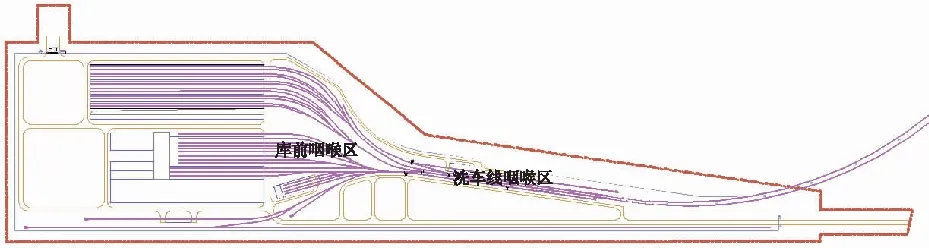

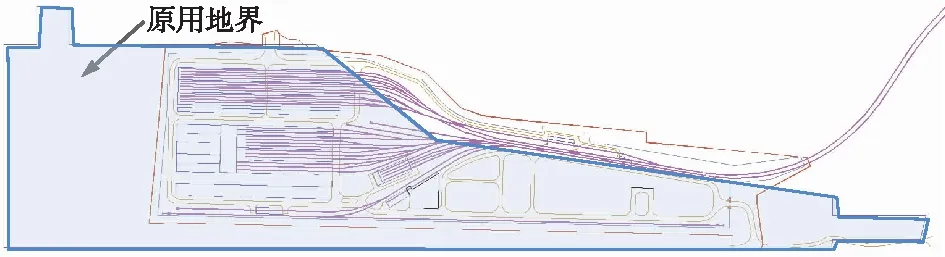

图3为某车辆基地在工可设计阶段站场布局示意,车辆基地采用咽喉区“八”字式洗车布置,站场工程用地面积约39 hm2,其中站场咽喉区占地(含库前咽喉区与洗车线咽喉区)约6 hm2,库前三角形咽喉区与洗车线长方形咽喉区用道岔布置分区明显,加图用地最长处约1 800 m,最宽处410 m,用地形状呈刀柄形。

图3 某车辆基地洗车线布置优化前的站场布局示意(原方案)

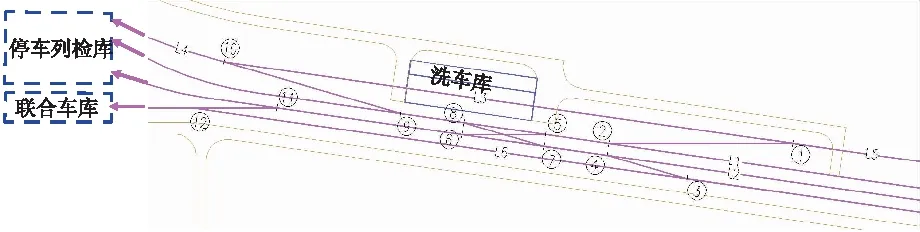

图4为该车辆基地采用咽喉区八字式洗车布置时,洗车线咽喉区的站场线路布置示意。该方案中,列车清洗的作业流程如下:对于入段线L1上驶来的待洗列车,列车首先经过道岔②,⑤,⑧,此后通过单渡线⑨~⑩驶入牵出线L4,在牵出线L4上完成第一次列车折返调头作业;调头完成后经道岔⑩驶入洗车库,在洗车线L3上进行列车清洗;清洗完成后的列车经道岔①驶入牵出线L5,在牵出线L5上列车完成第二次折返调头作业;再通过单渡线①~②、交叉渡线⑤~⑥~⑦~⑧以及单渡线~与车辆基地所有线路实现顺向连通。

对于出段线L2上驶来的待洗列车,依次经单渡线⑦~⑧、⑨~⑩驶入牵出线L4,此后作业流程同入段线L1上驶来的待洗列车。

图4 某车辆基地优化前的洗车线咽喉区站场线路布置(原方案)

经过以上分析可知,采用咽喉区“八”字式洗车布置时,待洗列车需要经过2次折返调头作业才能完成列车清洗,该方案的站场线路布置能使列车完成清洗作业后直接顺向驶入车辆基地内所有线路进行停放。

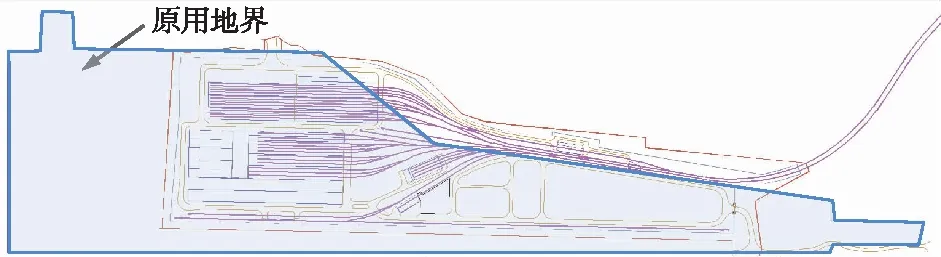

工可修编期间,规划部门调整了车辆基地的用地,同时轨道公司运营部门提出洗车采用咽喉区通过式布置的要求。通过对变化后的用地条件进行反复踏勘、核查,经多次方案研究后,设计人员发现,若洗车线布置采用传统的咽喉区通过式方案,洗车线仅能与车辆基地内部分线路顺向接通。为最大限度地满足生产实际需要,设计提请运营单位对该车辆基地通车后每天需要清洗的列车数量进行核算。经核算,若经过严密组织与科学的调度安排,该车辆基地在通车后每天最多需清洗车辆数为24列,即洗车线仅需满足与车辆基地内24个列位的停车线顺向连通即可。设计人员运用本文的优化思路,重点优化洗车线咽喉区的站场线路布置,分别设计了将洗车线与车辆基地内32个停车列检位线路顺向连通的方案1(图5)和洗车线与所有停车列检列位线路实现顺向连通的方案2(图7)。

图5 对洗车线布置进行第一次优化后的站场布局示意(方案1)

方案1中,车辆基地洗车布置形式由咽喉区“八”字式洗车优化为咽喉区通过式洗车,同时运用本文的优化思路二,将洗车线咽喉区的道岔与库前咽喉区道岔布置巧妙结合,将车辆基地的站场工程用地面积缩减至23 hm2,其中站场咽喉区占地约5.6 hm2,库前咽喉区与洗车线咽喉区巧妙融合,在用地分区和道岔布置上已无明显分离,优化后的站场工程用地最长处约1 300 m,最宽处约400 m,用地现状呈梯形。

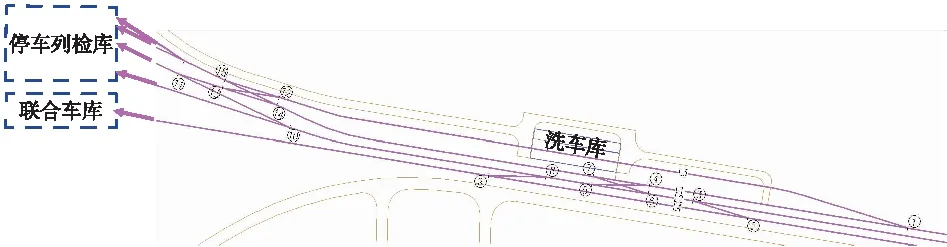

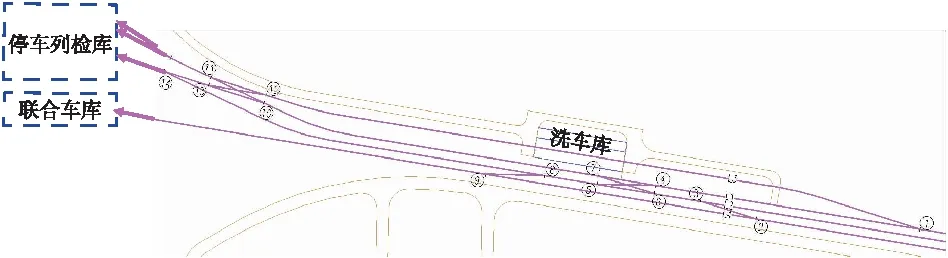

图6为优化方案1的洗车线咽喉区站场线路布置,该方案中列车清洗的作业流程如下:对于入段线L1上驶来的待洗列车,经过道岔①驶入洗车线L3,通过洗车库完成清洗后,经交叉渡线~~~可以直接顺向驶入停车列检库内,洗车线实现与32个停车列检位线路顺向连通,满足了运营部门对咽喉区通过式洗车的列位数量要求。其他无需清洗列车可以通过出入线顺向驶入车辆基地其他线路。

图6 对洗车线布置进行第一次优化后的洗车线咽喉区站场线路布置示意(方案1)

方案1满足了规划部门对车辆基地用地面积调整的条件,响应了清洗车辆能实现通过式洗车的要求,但所有待洗车必须自入段线L1驶来,同时洗车线仅与车辆基地内部分停车列检线路实现顺向连通。因此设计继续深挖本文的思路,对站场线路重新布局,得出优化后的站场布局方案2,如图7所示。

图7 对洗车线布置进行第二次优化后的站场布局示意(方案2)

图8为第二次优化后的洗车线咽喉区站场布局,与方案1相比,方案2加强了对文中思路二的深入研究,对咽喉道岔布置进行统筹组合,在不改变车辆基地用地和列车行车进路的前提下,实现了洗车线与车辆基地内更多的停车列检车位的顺向连通。

图8 对洗车线布置进行第二次优化后的洗车线咽喉区站场线路布置示意(方案2)

方案2列车清洗的作业流程如下。

对于入段线L1上驶来的待洗列车,列车经过道岔① 驶入洗车线L3,完成清洗后,经交叉渡线~~~能顺向驶入与停车列检库内的所有线路,而其他无需清洗列车可以通过出入线直接顺向驶入车辆基地其余线路。

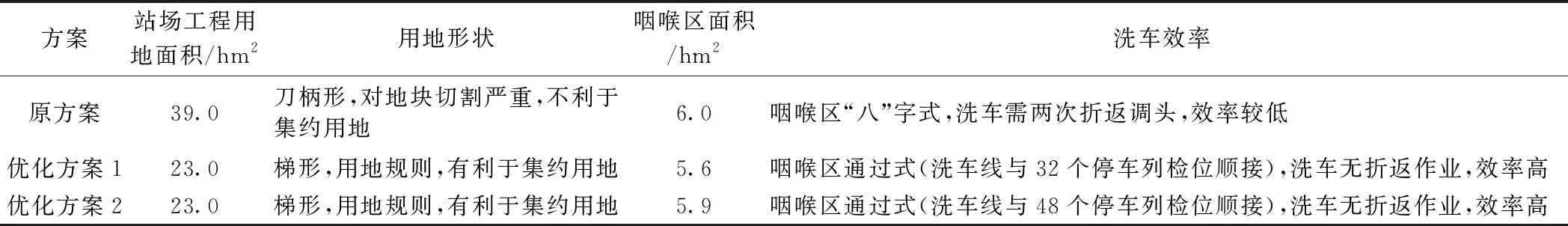

各方案站场布局对比如表4所示。

表4 各方案特点分析对比

由表4可知,运用本文的优化思路对车辆基地的站场布局进行优化设置后,不仅节约了车辆基地的工程用地,同时还实现了洗车作业由咽喉区“八”字式到咽喉区通过式的飞跃,提高了洗车效率。

4 结论

在实际设计中,车辆基地的站场线路布置应根据用地条件因地制宜进行优化布局,站场设计者需突破传统设计思维,当车辆基地用地条件不能满足传统意义上的咽喉区通过式洗车要求时,可以结合运营需求,对车辆基地的停车列检车位实现全部或者部分与洗车线顺接。

应用本文的优化思路,对传统咽喉区通过式洗车的线路进行优化布置,结合车辆基地的具体用地条件,巧妙运用交叉渡线和单渡线,对洗车线的长方形咽喉区与库前三角形咽喉区进行咽喉融合,使洗车线仅与部分停车列位线顺向接通,不仅能提高洗车效率,在节约车辆基地占地方面亦优势明显。应用本文优化思路而实施的工程案例,受到运营单位的欢迎,顺应了轨道交通建设中提高土地利用率的趋势,是一种很有推广实用价值的洗车线优化设计,文中所述案例具有一定代表性,对轨道交通车辆基地的站场线路设计具有应用价值。