多酚对淀粉慢消化作用及其生物利用率研究进展

2022-07-12任顺成陈佳乐

任顺成,陈佳乐,陶 华

1.河南工业大学 河南省天然色素制备重点实验室,河南 郑州 450001 2.中原粮食集团多福多食品有限公司,河南 郑州 450001

自然界中多酚种类繁多,主要分布在植物的根、皮、叶以及果肉中。由于多酚结构复杂,对其分类的方法也不同[1]。根据Frendenberg在1920提出的分类方法,将多酚按照结构特征分为水解鞣制和缩合鞣制两大类。此外,最为常用的方法是Harborn提出的依据碳原子数目以及排列方式进行分类,植物多酚主要分为黄酮类、单宁类、酚酸类等 (表1)。

天然多酚在防治癌症、糖尿病、心脑血管疾病方面发挥着关键作用,同时,多酚也能够改善人体肠道健康,调节肠胃菌群生态[2],具有良好的生理药理活性,被广泛应用在医药、食品、天然产物化学等多个领域[3]。

高碳水化合物、营养不均衡的饮食加上久坐不动的生活方式是全球肥胖流行和2型糖尿病高患病率的主要诱因。淀粉是人类的主要的供能物质,其消化的速率在很大程度上决定餐后人体血糖水平,并进一步影响葡萄糖代谢。膳食中的碳水化合物,主要以淀粉的形式存在于人类饮食中,可被上消化道中存在的酶水解,并最终以单糖的形式被吸收。Papuc等[4]研究发现,多酚具有减轻胰岛素抵抗、抑制胰岛β细胞质量的功效。多酚通过与淀粉复合,改变淀粉糊化、流变特性从而降低淀粉消化速率,提高抗性淀粉含量。Han等[5]通过X-射线衍射发现,没食子酸抑制了快消化淀粉的回生,并在2θ=13°处形成了新的次晶区,可使快消化淀粉凝胶结构疏松。万芊[6]研究发现,咖啡酸、槲皮素通过抑制玉米淀粉螺旋结构的生成,诱导玉米淀粉分子的聚集,与淀粉分子相互作用形成复合物结构。与此同时,多酚与其他食品成分(脂质、蛋白质、碳水化合物、膳食纤维等)之间可通过共价键形成共价化合物,还可通过氢键、疏水作用力、范德华力等产生非共价相互作用,影响多酚在人体内的释放和利用。

表1 植物多酚的分类及主要分布Table 1 Classification and distribution of plant polyphenols

植物多酚具有较高的保健功效,对大多数慢性疾病起到预防作用。通过多酚降低淀粉消化性,从而控制血糖水平,预防肥胖和糖尿病。作者综述了淀粉-多酚复合作用、多酚与α-淀粉酶相互作用,以及多酚的生物利用率等3个方面,阐述多酚对淀粉慢消化吸收的影响,为开发低血糖指数的保健食品及功能性食品提供参考。

1 多酚与淀粉的复合作用

淀粉的消化速度和吸收程度受淀粉的种类、食品加工程度以及食物中膳食因子的影响。淀粉颗粒结晶区主要由支链分子通过氢键构成,而直链淀粉与带有分支点的支链淀粉以及磷脂组成无定型结构[7]。淀粉与多酚之间可以通过氢键、范德华力、疏水相互作用等分子间作用力发生相互作用,从而形成淀粉-多酚复合物。多酚通过占据淀粉的疏水螺旋区域而与淀粉结合,并且切断了淀粉与α-淀粉酶的结合。淀粉与多酚相互作用改变了淀粉的糊化特性、流变特性、老化特性,降低消化酶对淀粉的水解。这种相互作用的强度与多酚、淀粉的种类、含量有关。当多酚的含量越高,其含有的羟基越多以及淀粉中直链淀粉的含量越多,这种相互作用产生的抑制强度就越明显,反之,抑制效果就差[8]。多酚含有大量的亲水性羟基,导致其易与淀粉中带电基团发生相互作用,引起淀粉分子亲水性基团暴露,从而改变淀粉分子结构。冷雪[9]研究发现改性后的糯玉米淀粉(OSA)与多酚混合糊化后,体系中游离多酚的含量下降13%,与此同时OSA淀粉-多酚体系糊化焓下降4.71 J/g,糊化起始温度、峰值温度以及终止温度也均有所降低。Han等[5]通过向大米淀粉中分别加入没食子酸、阿魏酸、槲皮素研究大米淀粉的理化和结构性质发现:阿魏酸和没食子酸显著增加了大米淀粉的水溶性指数并降低了膨胀力;阿魏酸和没食子酸降低了淀粉糊的峰值黏度、热糊黏度和最终黏度,而槲皮素增加了大米淀粉的黏度;多酚类物质可导致大米淀粉的凝胶结构更松散。张成浩[10]研究原花青素对淀粉流变特性的影响发现,原花青素中含有大量的羟基,能与直链淀粉发生相互作用,削弱淀粉凝胶的网络空间结构,改变淀粉的黏弹性。淀粉的老化是指糊化后淀粉在冷却或者储藏过程中,淀粉分子之间通过氢键重新缔结,逐渐形成有序的结晶结构,产生沉淀或者不溶解的现象[11]。淀粉老化导致食品硬化,降低消化率和水分含量,缩短商品货架期。在研究茶多酚对甘薯淀粉的抗老化中发现,加入茶多酚后明显抑制了甘薯淀粉老化的速率,延缓重结晶结构的形成,这可能是茶多酚与淀粉形成氢键导致淀粉分子的空间位阻增大,阻碍淀粉分子重排所致。

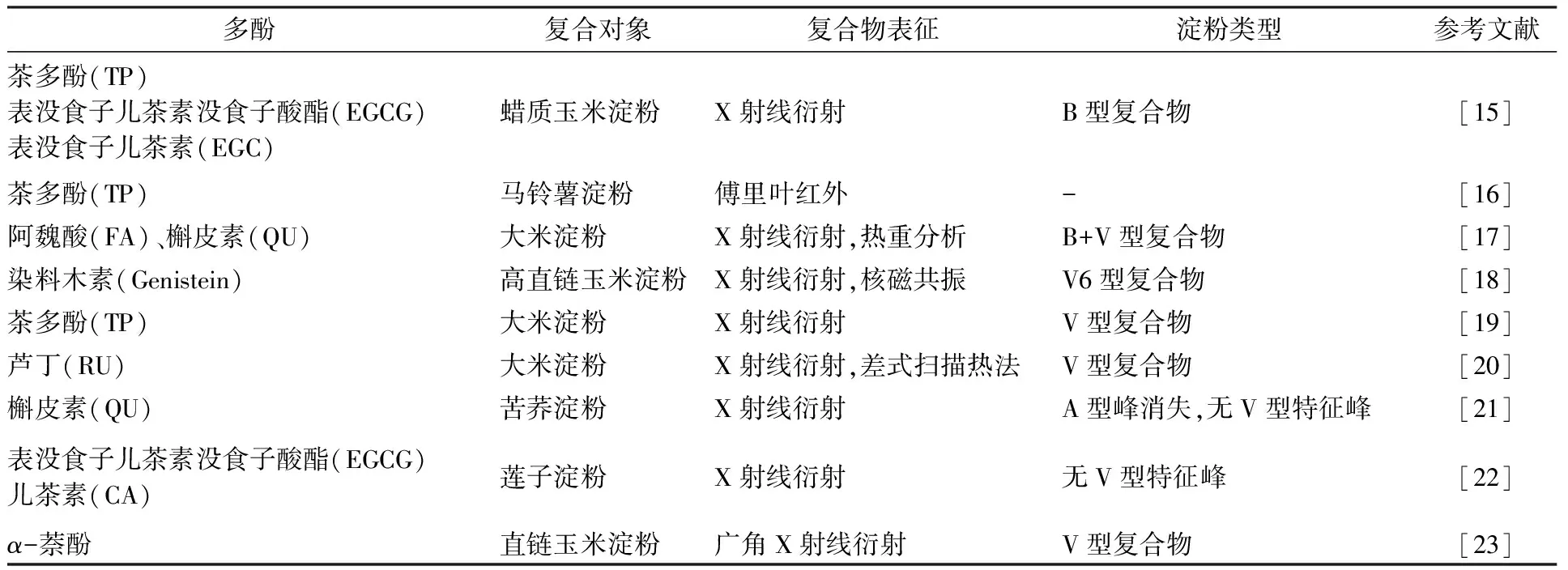

目前,快速黏度分析(RVA)、扫描电子显微图(SEM)、核磁共振、血糖测定等分析方法均能证实多酚与淀粉之间通过吸附、包埋以及微溶胶囊等形式形成复合体系(表2),淀粉-多酚复合物的形成能显著降低淀粉消化速率。Rocchetti等[12]将5种高粱粉中的多酚物质作为淀粉消化率调节剂进行体外消化试验,结果表明多酚与淀粉形成的复合物提高了抗性淀粉(RS)的含量。Barros等[13]将高粱原花青素与高直链淀粉一起蒸煮时,RS的含量达到了40%,因直链淀粉和原花青素都有较强的疏水性区域,这证实疏水相互作用在淀粉-多酚相互作用中占主导地位。柴艳伟[14]研究茶多酚对高直链玉米淀粉消化性的影响发现,茶多酚通过与高直链玉米淀粉形成复合物,改变了淀粉颗粒的空间结构,降低了淀粉消化速率。

表2 植物多酚与淀粉的复合类型Table 2 Complex types of plant polyphenols and starch

2 多酚对淀粉消化酶的抑制作用

α-淀粉酶作为内切酶存在于所有的生物体内,对食品中淀粉的消化吸收十分重要,主要作用于淀粉、糖原和环状糖精分子内的α-1,4-糖苷键,产生糊精、低聚糖和葡萄糖等[24]。人体内主要类型的淀粉消化酶(α-淀粉酶、α-葡萄糖苷酶)对淀粉消化吸收有着重要影响。通过使用α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶抑制剂可减缓淀粉消化吸收的速率,减少糖的吸收,达到降低餐后血糖的效果。

Kan等[25]采用浆果提取物与面包共消化的方法,研究发现:蓝莓浆果对α-淀粉酶半抑制浓度(IC50)为17.3 mg/mL,树莓的IC50为25.5 mg/mL;无论是蓝莓还是树莓,二者多酚提取物对α-淀粉酶均有抑制作用。通过抑制消化酶活性来降低淀粉水解速率,从而实现淀粉慢消化。淀粉酶的可逆抑制作用主要有3种:竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制。竞争性抑制中抑制物与底物竞争酶的同一活性位点结合;非竞争性抑制中抑制物不与酶的活性位点结合,而是与酶的其他部位结合;反竞争性抑制不同于前两者,其抑制物与酶-底物复合物结合,不直接与游离酶结合[26]。柴艳伟[14]通过研究茶多酚对α-淀粉酶的抑制,发现茶多酚能够通过非竞争性抑制影响α-淀粉酶的催化活性,此外,不同浓度的多酚对酶的影响不同,低浓度的茶多酚对消化起到抑制作用,高浓度的茶多酚反而起到促进作用。Meng等[27]研究槲皮素、杨梅素、木樨草素的酶动力学和Lineweaver-Burk图(双倒数作图法)发现3种多酚均为α-葡萄糖苷酶的非竞争性抑制剂以及α-淀粉酶的竞争性抑制剂。

近些年来,研究人员通过测定IC50(表3)、抑制动力学以及荧光猝灭进一步解释抑制类型和机理,但是大多数试验只是发生在消化酶和提取物简单的反应体系中。Kan等[28]研究绿茶和红茶提取物对面包共消化时发现,2种茶对α-淀粉酶均有较强的抑制作用,IC50分别为1.6、1.9 mg/mL。这种抑制效应受多酚类型和面筋蛋白存在的影响,当单宁25 mg分别与小麦面包和无麸质面包各2.5 g共消化时,面筋的存在使单宁对淀粉消化率的抑制率分别降低了7.4%和47.5%。任顺成等[29]以17种常见花茶作为原材料,研究花茶多酚类物质对α-淀粉酶活性的抑制,花茶水提取液抑制效果最好的是迎春花,抑制率为29.29%,花茶60%乙醇提取液抑制效果最好的是千日红,抑制率高达82.46%。伍城颖等[30]通过体外消化试验发现芡种皮多酚提取物对α-葡萄糖苷酶和α-淀粉酶具有较强的抑制作用,其抑制效果均好于阳性对照阿卡波糖,且抑制类型均为可逆性的竞争性抑制。柳梅等[31]研究发现沙棘叶多酚提取物对猪胰α-淀粉酶具有一定的抑制效果, 其IC50为0.25 mg/mL,抑制类型为可逆性的反竞争性抑制,这表明沙棘叶多酚提取物与酶-底物复合物结合并阻止产物生成,而不直接与游离酶结合,从而降低酶的催化活性。

表3 多酚对淀粉酶的抑制作用Table 3 Inhibitory effect of polyphenols on amylase

黄酮类化合物对α-淀粉酶的抑制主要依赖化合物中OH—基团与淀粉酶侧链氨基酸之间形成的氢键[45]。Barrett等[46]通过比较分子结构中羟基较多的黄酮类化合物(槲皮素、灯盏花素)与羟基较少的黄酮类化合物(儿茶素、芹菜素)的IC50,发现前者的IC50明显低于后者,这证实了羟基在抑制淀粉酶活性中起重要作用。黄酮类化合物的2,3位双键的氢化不仅削弱了共轭作用,而且使近平面分子结构转变为更灵活的非平面立体化学结构(黄烷酮和黄烷醇),由于空间位阻从而降低了与α-淀粉酶的结合能力。因此,黄烷酮和黄烷醇类化合物对α-淀粉酶的抑制作用弱于某些黄酮醇和黄酮类化合物。Ye等[47]研究发现,黄酮类化合物的糖基化通常降低其抑制活性,因为空间位阻的改变限制了其同淀粉酶活性位点相结合的能力,与此同时,OH—被糖苷取代后,也降低了黄酮类化合物与淀粉酶的亲和力。

3 多酚的生物利用率

生物利用率是膳食中营养成分被人体吸收利用程度的参数,是营养成分发挥健康功效的前提[48]。多酚不仅具有明显降低血糖的作用,还具有抗氧化、抗肿瘤、抑菌和预防心血管疾病等作用[49]。但随着对多酚的深入研究发现其在人体内的利用率较低,膳食食品中大分子物质(如蛋白质、多糖)在肠胃中与多酚发生相互作用,同时,食品的加工方式也能够造成多酚生物活性以及利用率降低[50]。

Tena等[51]研究发现人体内只有1%~2%的花青素能够保持C6-C3-C6原始结构,其生物利用率很低。Pekkinen等[52]研究发现,阿魏酸与小麦中的一种纤维阿拉伯木聚糖的结合降低了阿魏酸在大鼠血浆中的含量,从而降低了阿魏酸的生物利用率。Tamura等[53]通过向含芦丁的小鼠饲料中分别加入果胶和纤维素,发现小鼠血浆中槲皮素含量都有所提高且果胶对槲皮素的含量提高较显著,表明果胶可能通过改变肠道菌群的代谢活性和肠道生理功能来提高从芦丁中提取槲皮素的生物利用度。Fernandes等[54]研究发现,花青素以及其分解产物在人体内被微生物分解后,代谢物浓度高于天然形式,这表明花青素的部分生物活性与其结肠分解代谢物的协同作用有关。Jakobek[55]认为脂质分子中的多酚可以阻碍自由基进入脂质分子,从而降低脂质氧化产物造成的危害;此外,脂质与多酚的相互作用可以在多酚通过胃肠道时起到保护作用。同时膳食多酚与食品中的蛋白质也发生相互作用,从而影响多酚在体内的生物利用率[56]。陶亚丹[57]研究牛奶和豆奶对不同果汁多酚生物利用率的影响时发现,牛奶能够提高葡萄汁、橙汁中多酚的生物利用率,而对苹果汁多酚无影响,豆奶的加入能够提高葡萄汁中多酚的生物利用率,对苹果汁中多酚生物利用率起到抑制作用。这可能是不同蛋白质与多酚的结合方式不同,从而造成多酚生物利用率的差异。蛋白质具有良好的生物相容性、可降解性、安全性、价格低廉等优点,因此能够作为纳米载体材料通过包埋等方式提高多酚在肠道内的稳定性和生物利用率,在纳米胶囊领域有着广泛的应用;由于多酚与蛋白质的相互作用,蛋白质可以作为多酚通过胃肠道的载体,并保护它们免受氧化反应的影响[58]。Vamanu等[59]研究发现烘焙程度为金色烘焙(BR)的咖啡渣中多酚类化合物的生物活性和生物利用率比烘焙程度为中等烘焙(MR)和深度烘焙(DR)的高,BR在体外抗氧化活性和抗炎活性之间也表现出良好的相关性。

Sindhoora等[60]研究遮阳干燥(SH)和热风干燥(HD)对辣椒果实多酚生物利用率的影响,通过对消化过程中口腔期、胃期、肠期的HPLC图谱分析发现,SH与HD在3个消化时期的没食子酸和表儿茶素含量均较高,含量为口腔期>胃期>肠期,这可能是多酚类物质在口腔期停留时间较短,口腔中的酶与pH值对多酚物质的影响较小。Janhavi等[61]研究发现小鼠胃液中表儿茶素、绿原酸、丁香酸的生物利用率较高,这可能是由于胃液pH值有利于多酚吸收。肠道微生物群的差异也是影响多酚生物利用率的关键因素。Achour等[62]研究发现,人体内迷迭香茶多酚的生物利用率受肠道微生物的影响,微生物群参与了人体可利用代谢物的形成,这些代谢物提高了迷迭香茶多酚的生物利用率。酚类化合物具有良好的保健功效,但由于生物利用率低抑制了其生物活性的发挥,因此如何提高其生物利用率是至关重要的。

4 结论与展望

淀粉和多酚之间的复合作用降低了淀粉对消化酶的敏感程度,从而减缓了淀粉的消化吸收速度。此外,多酚通过抑制肠道内淀粉消化酶活性从而减缓淀粉的分解速率。多酚对淀粉消化吸收的影响受食物基质的影响。多酚与食物基质之间的相互作用降低了多酚的生物利用率,从而减少了可用于抑制消化酶的多酚数量。因此,膳食多酚可以作为潜在的抗糖尿病药物来预防和减轻糖尿病及其并发症。目前,关于淀粉-多酚之间相互作用的研究还不够深入,复合物的存在形式以及消化特性还需在分子水平上进一步展开研究。国内外较多采用体外模拟消化试验研究多酚对消化酶的影响,为了更好地探究多酚降血糖机制,未来可通过体内消化试验进行更深入的研究,为预防治疗相关代谢性疾病提供更多的理论支持,同时也为开发能有效控制血糖的新型功能食品提供参考。