增龄对健康女性楼梯行走时身体稳定性的影响

2022-07-11马刚王疆娜宋祺鹏张翠孙威

马刚 王疆娜 宋祺鹏 张翠 孙威

(1中国人民武装警察部队后勤学院卫生勤务系,天津 300309;2山东体育学院;3山东省体育科学研究中心)

增龄能够导致肌肉含量和骨质流失、姿势控制能力下降等问题,并由此引发步态参数异常与变异性增加〔2〕,成为导致老年人跌倒的重要原因之一〔3〕。楼梯行走是日常生活中最常见的活动。与平地行走相比,楼梯行走具有更大的挑战性,因为它需要更大的下肢关节活动度与关节力矩〔4〕。有超过一半的跌倒发生在斜坡和楼梯行走过程中〔5〕,而发生在楼梯行走中的跌倒次数占总跌倒次数的26%〔6〕。楼梯行走过程中跌倒已成为老年人跌倒致残甚至死亡的重要原因之一。由于楼梯行走需要更好的姿势控制能力及更大的关节活动度,因此较平地行走更具有危险性〔7〕。然而伴随增龄,神经控制能力〔8〕及肌肉骨骼系统〔9〕功能下降,使得楼梯行走跌倒风险进一步增加。本研究旨在探究增龄对健康女性楼梯行走时姿势控制能力的影响。

1 对象与方法

1.1研究对象 通过微信宣传、现场招募等方式从学校和社区随机选取青年女性(青年组)和老年女性(老年组)受试者各20名。纳入标准:青年组20~30岁,老年组60~75岁;无规律锻炼习惯;近半年内无跌倒史;能够独立完成楼梯行走。排除标准:患有心脑血管疾病,呼吸系统疾病,肌肉骨骼系统疾病及视觉、前庭觉功能异常等影响姿势控制能力的疾病或服用影响姿势控制能力的药物者。所有受试者了解实验目的、实验流程和潜在风险并签署知情同意书。两组除年龄外,身高、体重和体重指数(BMI)均无显著差异(P>0.05)。见表1。

表1 两组基本情况比较

1.2仪器设备 (1)模拟楼梯:选用由厚度约为1 cm的钢板焊接而成的模拟楼梯模拟日常上下楼梯活动。楼梯由6级台阶组成,每一级高0.17 m,台阶宽度为1.5 m,台阶长度为0.3 m,楼梯倾斜角为29.4°,符合日常生活中的楼梯标准〔10〕。(2)Vicon红外运动捕捉系统(Vicon Motion System,英国Oxford Metrics Limited公司):采用8颗红外摄像头的Vicon红外运动捕捉系统对楼梯行走的运动学数据进行采集,同时配有14 mm直径的反光Mark点及配套的Vicon Nexus1.7.1数据采集处理软件。将采集频率设为100 Hz。(3)Kistler三维测力台(Kistler-9287BA,瑞士奇石乐公司):采用瑞士KISTLER三维测力台对楼梯行走的动力学数据进行采集。将测力台置于第三阶楼梯的凹槽内并固定。采集频率设置为1 000 Hz。

1.3测试流程 受试者身着统一的测试衣裤与测试鞋,并进行身体形态学测量与优势腿测试。通过测试发现,所有受试者的优势侧均为右侧。进行正式测试前,工作人员按照Visual 3D提供的贴点模型将41个Mark点粘贴于受试者头部、躯干、骨盆、左右上肢、左右下肢与足的骨性标志点上。为确保受试者优势腿踏上测力台,受试者在楼梯行走过程中,优势腿先迈步踏上台阶,且采用“一步一台阶”的方式上下楼梯。受试者优势腿完全踏上测力台且测试过程无停顿、Mark点无掉落时为有效测试,每名受试者均重复5次有效测试。

1.4数据处理 原始的运动学数据采用Vicon Nexus1.7.1软件进行Mark点的重命名、补点、截取操作。完成后将导出的C3D文件导入Visual 3D软件,进行滤波、百分化、标准化等处理。采用Butter Worth四阶数字低通滤波对运动学和动力学数据进行滤波处理,截止频率为运动学6 Hz〔11,12〕,动力学50 Hz〔12〕。在一个完整的步态周期中,将从右脚跟着地到右脚跟再次着地时的水平距离定义为步长〔13〕;将双支撑期左右脚跟之间的水平距离定义为步宽〔13〕;而质心在前后方向的位移与产生此段位移所需时间的比值为步速〔14〕;抬脚高度〔15〕为受试者优势脚脚尖跨过楼梯边缘瞬时时刻脚尖与楼梯边缘的垂直距离;将髋、膝、踝关节在矢状面绕额状轴的屈伸力矩定义为关节力矩〔16〕。将测力台测得Z轴上的地面反作用力F≥20 N〔17〕定义为优势脚成功踏上测力台。

动态稳度(MoS)〔18〕为支撑面最远边界(Bmax)到外推质心位置(CM)的距离;关节刚度〔19,20〕为关节力矩与关节角度变化的比值。MoS(1)(2)(3)公式计算得出;而关节刚度由公式(4)计算得出:

(1)

CM=DCoM+VCoM/ω0,

(2)

MoS=Bmax-CM,

(3)

(4)

其中,g为重力加速度,l为质心到地面的垂直距离,ω0则为人体固有的倒钟摆频率;DCoM为人体的质心位置,VCoM为质心速度。研究表明〔18,21〕,由单支撑阶段过渡到双支撑阶段的瞬时时刻最不稳定,因此选取楼梯行走左单支撑瞬时时刻作为MoS比较分析。

1.5统计学分析 采用SPSS19.0软件进行t检验。

2 结 果

2.1两组动态稳度参数比较 在上楼梯过程中,与青年组相比,老年组的步速、步宽和抬脚高度明显下降(均P<0.05);在下楼梯过程中,与青年组相比,老年组的步速和步宽明显减小(P<0.05),步长明显增加(P<0.05)。

在上楼梯过程中,与青年组相比,老年组VCoM和支撑面前边界(BmaxA)明显减小(均P<0.05);在下楼梯过程中,与青年组相比,老年组DCoM、CM、BmaxA和支撑面后边界(BmaxP)明显增加(均P=0.000);VCoM和后方向的MoS(MoSp)明显下降(P=0.001,P=0.000),前方向的MoS(MoSa)增加,但组间比较无显著差异(P>0.05)。见表2。

表2 两组楼梯行走动态稳度参数比较

2.2两组力矩参数比较 在上楼梯过程中,与青年组相比,老年组伸髋力矩峰值、伸膝力矩峰值、屈膝力矩峰值和跖屈力矩峰值明显下降(P<0.05,P<0.001);在下楼梯过程中,与青年组相比,老年组屈髋力矩峰值减小,但无显著差异(P>0.05),伸髋力矩峰值明显增加(P<0.001),伸膝力矩第一峰值、伸膝力矩第二峰值和跖屈力矩第一峰值明显下降(P<0.005,P<0.01),跖屈力矩第二峰值增加,但无显著差异(P>0.05)。见表3。

表3 两组上下楼梯动力学参数比较

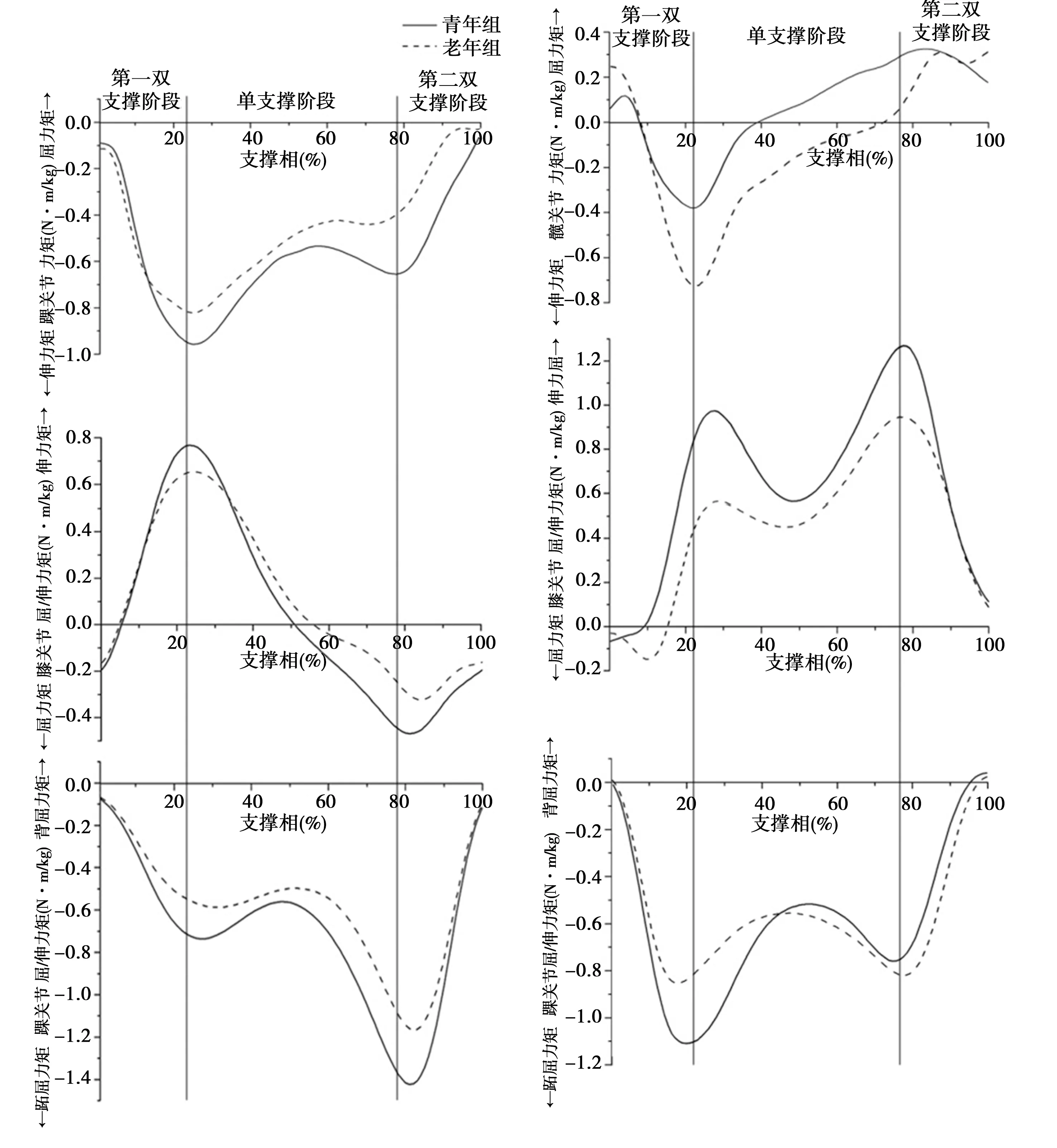

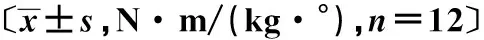

关节力矩随单支撑相时间变化曲线见图1,两组在楼梯行走过程中,髋、膝、踝3个关节的关节力矩在一个支撑相内的变化规律基本趋于一致。在上楼梯过程中,髋关节伸展力矩和踝关节跖屈力矩均呈现双峰趋势,且均在单支撑初期和末期前后达到峰值;而膝关节的伸展力矩先增加后减小,青年组和老年组分别在支撑相的50%和55%处转化为屈曲力矩。在下楼梯过程中,膝关节伸展和踝关节跖屈力矩呈现双峰趋势,且峰值均在单支撑阶段的初期和末期前后;髋关节力矩先是伸展力矩在单支撑阶段初期到达峰值然后逐渐减小,青年组和老年组分别在支撑相的40%和70%左右处转变为屈髋力矩。

图1 两组髋、膝、踝关节力矩随单支撑相时间变化曲线

2.3两组关节刚度参数比较 在上楼梯过程中,与青年组相比,老年组膝关节和踝关节关节刚度较小,但组间无显著差异(P>0.05),膝关节关节刚度老年组显著小于青年组(P<0.001);在下楼梯过程中,与青年组相比,老年组髋关节关节刚度显著较大,膝关节和踝关节关节刚度显著较小(P<0.05,P<0.001)。见表4。

表4 两组楼梯行走关节刚度参数比较

3 讨 论

衰老易导致老年人身体功能衰退〔22〕,主要表现在视力〔23〕、认知能力〔24〕下降,肌肉与骨质流失〔9〕等方面,从而引发步态异常,增加跌倒风险。Busch等〔25〕证实,衰老会导致平地行走时的步态表现下降。本研究表明增龄降低了楼梯行走的步态表现。Laroche等〔26〕研究发现,老年女性由于下肢力量逐渐衰退,快速行走时容易引发步态不稳,因此形成慢走的习惯。然而本研究中步长指标在两组间并无显著性差异,这与Mian等〔27〕研究结果一致,可能楼梯本身的空间约束对受试者楼梯行走时的步长造成了限制,因而掩盖了增龄对步长的影响。研究表明〔28〕,在楼梯行走中,下肢髋、膝、踝关节的运动幅度是影响抬脚高度的重要因素,尤其是膝关节的屈伸和踝关节的跖屈背伸。本研究结果显示,在楼梯行走过程中,老年组的抬脚高度低于青年组。伴随增龄,老年人下肢肌肉质量流失〔29〕、柔韧性〔30〕和协调性〔31〕下降,导致抬脚高度不足,在楼梯行走时容易发生因脚触碰楼梯台阶边缘而引发“绊倒”现象〔15,27〕。上述结果提示,老年人可通过抗阻训练增强下肢肌肉力量,增大关节运动幅度,进而增加跨越台阶时的抬脚高度,降低因“绊倒”引发的跌倒风险。

传统静态稳定性评价方法认为,判断一个物体是否处于稳定状态,主要看其质心或重心在水平面的投影与其支撑面的关系〔32〕。然而在正常行走或是上下楼梯等动态活动中,应同时考虑质心的速度对质心位置的影响。由于将上楼梯的方向定义为正方向,则下楼梯的方向为负方向,因此在下楼梯过程中位置参数的绝对值越大,代表位置更加靠后(速度的负号仅代表方向)。

本研究结果与Novak等〔33〕研究结果不同。靠前的DCoM产生较大的躯干前倾角,导致老年人下楼梯过程中无法很好的控制身体稳定性,因此推测老年人为了提高重心稳态、降低向前跌倒风险,主动采取“重心后移”的策略进行下楼梯活动。张帆等〔34〕的研究同样指出,老年人常采取保守的策略进行下楼梯,以防止因身体不稳导致的意外发生。本研究进一步印证了Pijnappels等〔28〕平地行走模型的研究结果,提示随着年龄增长,老年人下肢关节逐渐僵硬,关节运动幅度明显减小,导致支撑面随之降低。由于MoS为Bmax与CM的差值,因此MoS越小跌倒的风险越大。本研究说明在上楼梯过程中,无论向前还是向后,老年人的身体稳定性均低于青年人。同时,在下楼梯过程中,与青年组相比,老年组MoSa增加,而MoSp下降,这是由于受DCoM影响,老年人主动采取“重心后移”的策略进行下楼梯活动,以降低楼梯行走跌倒的风险。

前人的研究表明〔35〕,多数的跌倒与下肢肌力衰退有关。下肢关节的力学特征则是影响姿势控制能力的重要因素〔36〕,下肢关节力矩与姿势控制能力呈现高度的正向相关性〔37〕。与平地行走相比,楼梯行走更具有挑战性。本研究结果在Paul等〔38〕平地行走的研究中得到印证。他们选取12名老年人和14名青年人,通过对比两组正常行走时的下肢力学特征发现,增龄降低了下肢关节力矩〔38〕。本研究与俞捷等〔39〕研究结果相似。由于增龄导致肌力下降并伴随下肢关节力学特征异常,因此老年人在下楼梯过程中下肢肌肉无法提供足够的力量完成向前迈步动作,同时导致抬脚高度过低,从而引发下楼梯“滑倒”现象发生。因此老年人进行规律抗阻训练将有助于延缓肌力流失速率、改善下肢肌肉力量、提高肌肉收缩的协调性和肌肉控制能力〔40〕,从而降低跌倒的风险。

刚度是指物体在受载时抵抗形变的能力,刚度越大变形越小。当人体姿势改变时,最先启动的便是下肢刚度的调节〔41〕,它通过关节力与位移的动态配合完成调节过程。本研究结果与Gajdosik等〔42〕研究结果相似,他们通过对比青年女性与老年女性的被动弹性刚度发现,老年人的弹性刚度显著小于年青人,即年龄与刚度之间存在负相关性。而髋关节的关节刚度在上楼梯与下楼梯两个过程中有着不同的结果。在上楼梯过程中,髋关节关节刚度老年组略小于青年组;下楼梯过程中,髋关节的关节刚度老年组显著大于青年组。这可能与下楼梯的髋关节关节力矩的变化有关。本研究的力矩结果显示,老年组伸髋力矩峰值较青年组增加,可能是在下楼梯过程老年人将重心放在支撑脚上,采取“缓冲触地”的策略试探性的向前迈步,以减少足部触地时的冲击。Chesworth等〔43〕对青年人、中年人与老年人的被动关节刚度进行研究,结果显示三组受试者被动关节刚度无显著性差异。这与本研究结果不同,这可能与动作的选取有关,他们选用的是在6°/s的恒定角速度下的关节被动运动,而本研究选取的是楼梯行走活动,老年人在下楼梯种可能采取不同于青年人的下楼梯策略以弥补运动神经功能的不足。

本研究尚存在一定的局限性。首先,招募的受试者均为女性,不能排除性别因素对研究结果产生的影响,其结论亦不能直接应用于男性;其次,对于动态稳度的研究仅为前、后两个方向、优势脚脚跟着地瞬时时刻的动态稳度,今后可对左、右方向及一个完整步态周期的动态稳度进行深入的探究分析。

综上,建议老年人强化下肢训练,改善关节活动度,提高下肢肌肉力量、协调性与控制能力,同时在楼梯行走中适当采取“重心后移”的策略以降低向前跌倒的风险。