老年心肌梗死发病至首次抗血小板治疗的时间与临床预后的相关性

2022-07-11马志强

马志强

(吉林市人民医院心血管内科三病区,吉林吉林 132001)

随着社会经济的快速发展,人们的生活方式、饮食习惯乃至精神压力均发生了很大变化,加之人口老龄化加剧,心血管疾病的发生率在全球范围内均呈明显上升趋势,严重危害人们的身体健康乃至生命安全[1]。急性心肌梗死(Acute myocardial infarction,AMI)为心血管系统常见危急重症之一,是因冠状动脉(冠脉)急性、持续性缺血缺氧所引发的心肌细胞坏死,具有发病急、病程凶险、发病率和病死率较高等特点,近年来该病有年轻化趋势,防治形势十分严峻[2-3]。研究指出,AMI 可诱发心律失常、心力衰竭、心源性休克,并可造成心脏破裂等不良结局,因此如何改善此类患者的预后成为学界探讨的重要问题[4]。及时实现血管再通是提高AMI 患者抢救成功率的关键,因为随着冠脉闭塞时间延长,自患者心内膜向心外膜进行性损害直至坏死的面积也会逐渐增大,如在发病3 h 内恢复心肌灌注则可有效预防缺血性心肌坏死[5]。有研究发现发病至首次医疗接触时间是影响AMI 患者主要不良心血管事件 (Major adverse cardiovascular events,MACE)发生率的独立危险因素,缩短该时间可望降低患者病死率,改善预后[6]。抗血小板治疗是AMI 患者经皮冠状动脉介入(PCI)术后的标准治疗方案[7]。但目前有关发病至首次双联抗血小板(阿司匹林、氯吡格雷)治疗的时间与AMI 患者临床预后关系的研究较少见,故本研究旨在探讨二者的相关性,以期为临床治疗并改善老年AMI 患者预后提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年6 月至2020 年12 月吉林市人民医院心血管内科收治的老年AMI 患者240 例,对其临床资料进行回顾性分析,其中男性180 例,女性60 例,年龄60~89 岁。本研究经吉林市人民医院医学伦理委员会批准。纳入标准:符合AMI 诊断标准[8]。排除标准:①院内发生AMI 或在外院行溶栓治疗者;②无法准确提供发病至首次双联抗血小板治疗时间者;③对本研究所用药物过敏者;④合并精神疾病、慢性感染性疾病、脑血管疾病或肿瘤者;⑤合并肝、肾功能异常者。

1.2 研究方法

1.2.1 分组方法 依据发病至接受首次抗血小板治疗的时间中位数(以176 min 为界值)将其分为≤176 min 组(144 例)与>176 min 组(96 例)。

1.2.2 治疗方法 所有患者确诊后即给予阿司匹林肠溶片(拜耳医药保健有限公司,国药准字J20171021, 规 格:100 mg/ 片), 方 法: 嚼 服300 mg。硫酸氢氯吡格雷片[赛诺菲(杭州)制药有限公司,国药准字J20180029,规格:75 mg/片],方法:嚼服300 mg。同时给予肝素(成都市海通药业有限公司,国药准字H51021209 ,规格:0.3mL ∶3 000 IU)方法:皮下注射50~70 U/kg。择期行冠脉造影与PCI。术后给予低分子肝素(深圳赛保尔生物药业有限公司,国药准字H20060190,规格:1.0 mL ∶5 000 AXa OIU),方法:皮下注射12 h/d,并维持3~5 d。长期服用阿司匹林肠溶片(按100 mg/d)、氯吡格雷(按75 mg/d),持续治疗1 年。记录发病至首次双联抗血小板治疗时间。

1.2.3 随访 出院后通过门诊或电话随访,随访截止时间为2021 年12 月。记录出院后患者病死情况及MACE(包括心律失常、心梗后心绞痛、心力衰竭)发生情况。

1.3 统计学分析 采用SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析。计量资料采用(±s )表示,正态分布时组间比较采用两独立样本t检验,计数资料采用率或构成比(%)表示,组间比较采用χ2检验。采用多因素Logistic 回归模型分析影响老年AMI 患者不良预后的独立危险因素,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

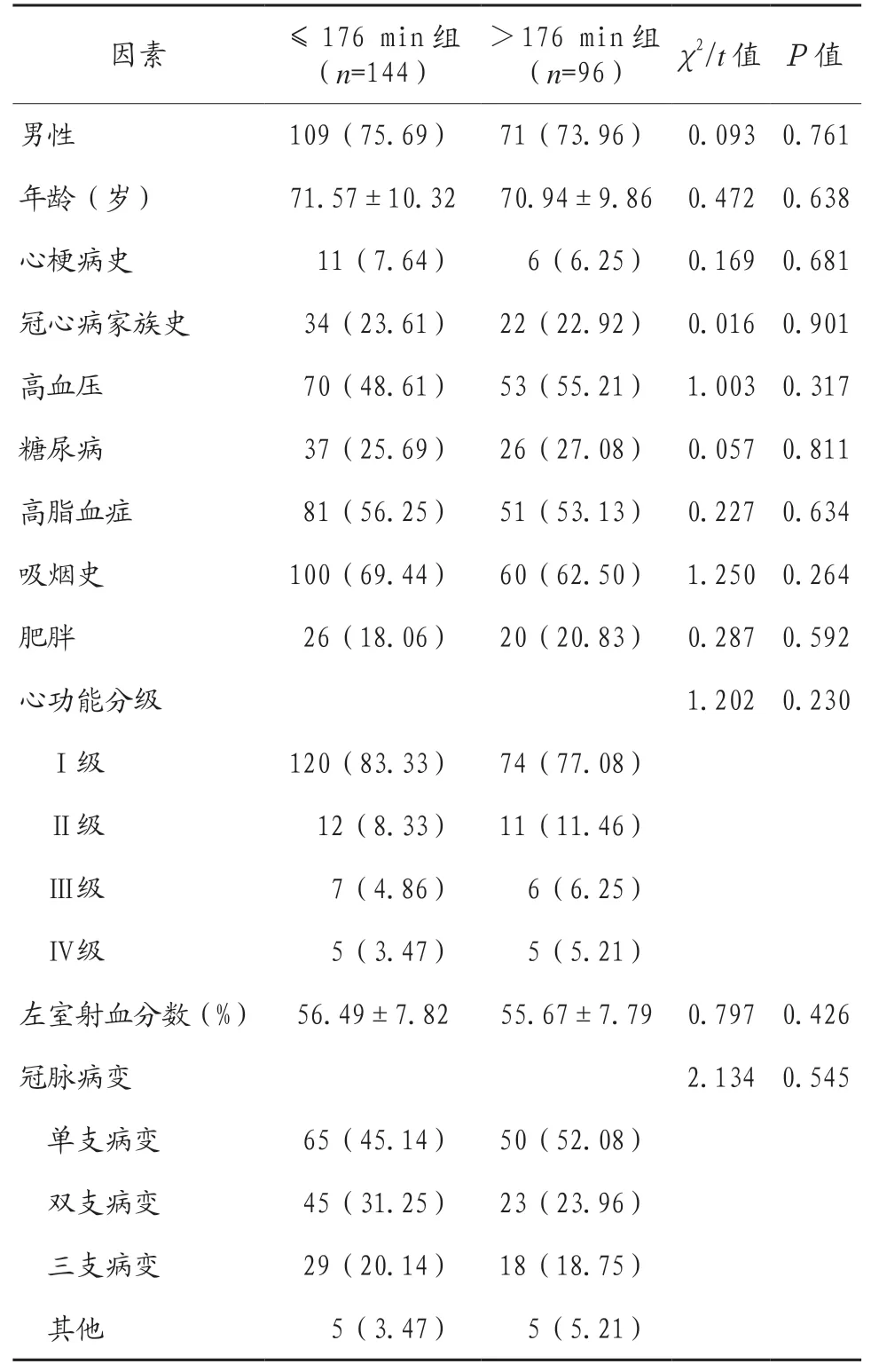

2.1 两组患者基本资料比较 两组患者临床基本资料(性别、年龄、相关病史、高脂血症、心功能、左心室射血分数、冠状动脉病变等)比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组基本资料比较[例(%)]

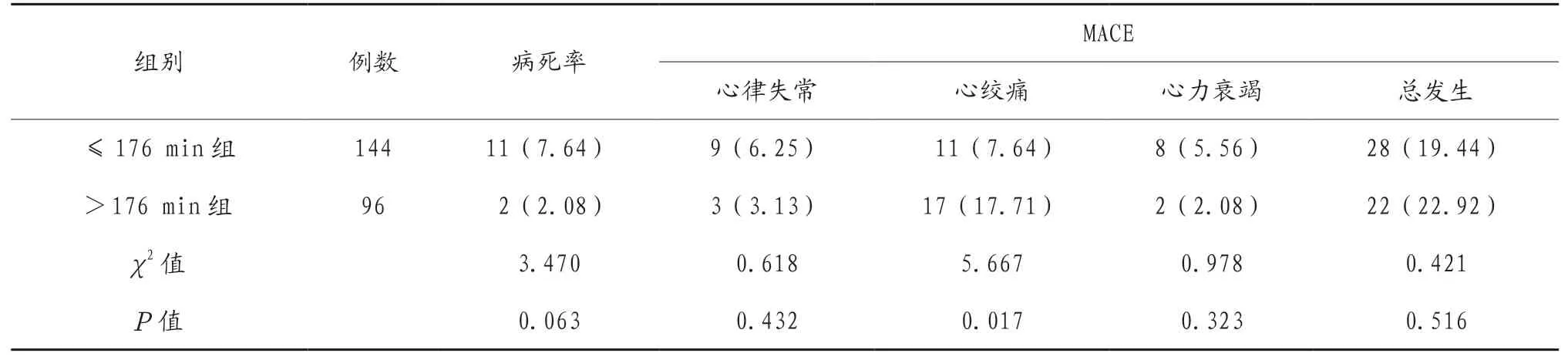

2.2 两组患者不良预后的发生情况比较 随访发现240 例老年AMI 患者出院后1 年病死13 例,出现心律失常12 例,心肌梗死后心绞痛28 例,心力衰竭10 例。≤176 min 组心梗后心绞痛的发生率明显低于>176 min 组,差异有统计学意义(P<0.05),但两组患者出院后1 年病死率和MACE 总发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组不良预后的发生情况比较[例(%)]

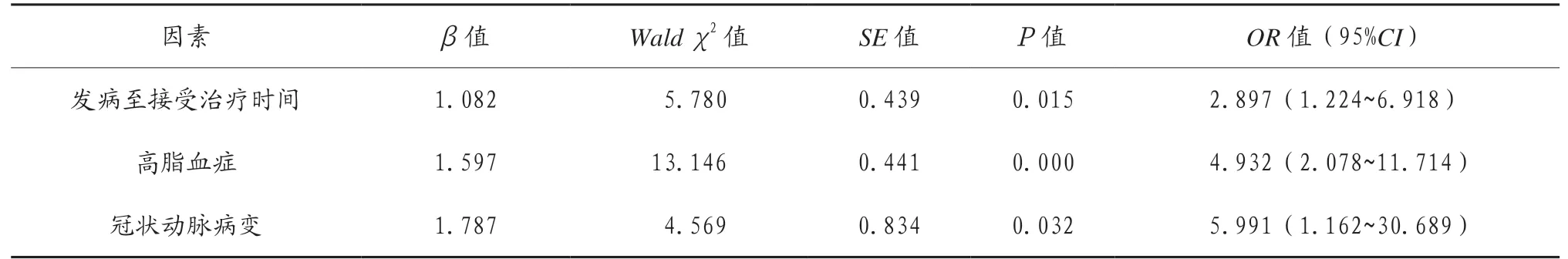

2.3 老年AMI 患者不良预后的多因素Logistic 回归分析 多因素Logistic 回归模型分析显示发病至接受治疗时间、高脂血症、冠状动脉病变是影响老年AMI 患者不良预后的危险因素(P<0.05),见表3。

表3 老年AMI 患者不良预后的多因素Logistic 回归分析

3 讨论

既往研究发现发病后1 h 内是AMI 患者死亡的高风险时段,在全部AMI 死亡患者中约占50%[9]。尽早干预并恢复缺血心肌血供,缩小梗死灶可改善AMI 预后[10]。有研究认为AMI 患者接受球囊扩张时,其就诊至球囊扩张时间宜控制在90 min 之内,并将该指标作为评估AMI 患者临床疗效的重要指标[11]。但AMI 的救治是一种链状体系,即从患者发病至开通梗死血管的整个过程均会影响其治疗预后,仅关注就诊至球囊扩张时间远远不够。既往研究证实,与发病至首次医疗接触(SO-to-FMC)>90 min 的患者相比,SO-to-FMC ≤90 min 者可显著降低AMI 患者的近远期病死率及主要不良心脑血管事件发生率,改善患者预后[12]。

本研究对比了发病至首次双联抗血小板治疗的时间与AMI 患者临床预后的关系,结果显示≤176 min 组心梗后心绞痛的发生率明显低于>176 min 组,其原因可能在于:发病后≤176 min组较早接受双联抗血小板治疗能有效预防心梗后再发心肌缺血。但本研究还发现两组患者出院后1 年病死率和MACE 总发生率并无明显差异(P>0.05)。对于老年AMI 患者来说,应在发病后尽早接受再灌注治疗,尽快恢复心肌血流再灌注,缩短发病至接受治疗时间,以防心血管意外发生。本研究还发现,发病至接受治疗时间、高脂血症、冠脉病变是影响老年AMI 患者不良预后的独立危险因素,其原因可能与合并高脂血症或冠脉病变严重者病情更加复杂、病变血管更狭窄且预后较差有关。

综上所述,老年AMI 患者应尽量缩短发病至就诊治疗时间,于发病后尽快抵达医院接受治疗,以降低恶性心血管事件乃至病死风险,同时还要给予控制血压、血糖、调脂等治疗,以改善预后。但本研究样本量较小,选择的176 min 发病至接受治疗时间分组,在既往未见相关报道,因此研究结论仍待进一步研究及随访证实。