浅埋滴灌下分期追氮对玉米花后光合特性、氮素利用和产量的影响

2022-07-11葛选良杨恒山赵培军张雨珊

葛选良,杨恒山,赵培军,刘 晶,张雨珊

(1内蒙古民族大学农学院/内蒙古自治区饲用作物工程技术研究中心,内蒙 古通辽 028000;2乌兰察布市农业科学院,内蒙古 兰察布 012000)

0 引言

玉米是中国第一大粮食作物,其可持续生产对中国粮食安全至关重要。施用化肥特别是氮肥的施用是提高玉米单产的主要途径之一[1-2]。在中国传统“一炮轰”高施氮量条件下,化肥撒施或撒施后大水漫灌导致氮肥不能及时入土,影响作物根系对氮素的吸收利用,从而降低了氮肥利用效率[3]。研究表明,水肥一体化、氮肥减施、分期调控等综合农艺措施对提高作物氮肥利用具有正效应[4-5]。浅埋滴灌是本课题组研发的一种新型滴灌节水灌溉方式,采用宽窄行种植模式,将滴灌带埋设于窄行中间地表3~5 cm处,利用输水管道将具有一定压力的水经滴灌带以水滴的形式缓慢而均匀地滴入植物根部附近土壤的一种灌溉技术,兼具去膜、节水、减肥、增效的优势[6-8]。前人研究表明,浅埋滴灌水氮耦合可促进玉米干物质积累转运,提高产量和水氮利用效率[8-10]。本试验基于团队前期的研究,在300 kg/hm2施氮水平下设置不同氮肥追施方式处理,研究浅埋滴灌下分期追氮对玉米花后叶源特性、光合特性、氮代谢酶活性、氮素转运积累和产量的影响,以期为西辽河平原玉米丰产氮高效施用方式的确定提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2018—2020年在内蒙古自治区通辽市科尔沁区农业高新科技示范园区(43°36′N,122°22′E)进行,试验地点海拔180 m,年平均气温6.8℃,≥10℃的活动积温3200℃,无霜期154天,年均降水量359.3 mm。试验地土壤为灰色草甸土,试验实施前耕层(0~20 cm)土壤有机质含量18.52 g/kg,碱解氮含量52.26 mg/kg,有效磷含量11.35 mg/kg,速效钾含量110.83 mg/kg。

1.2 试验设计

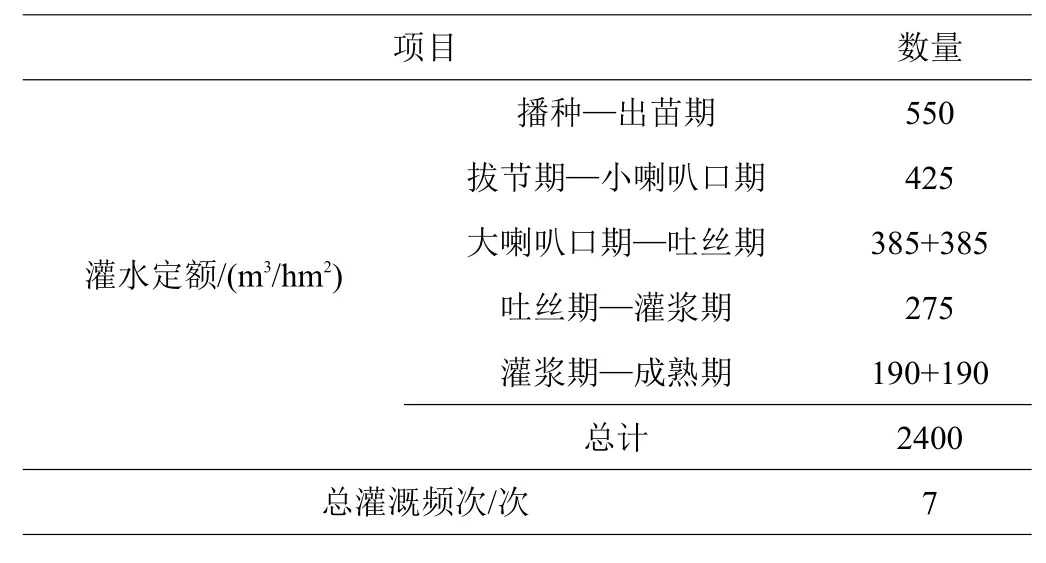

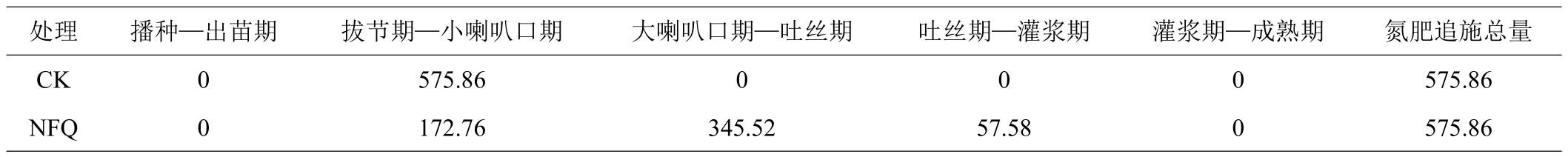

试验基于浅埋滴灌水肥一体化定位试验,设置氮肥一次性追施(CK)和氮肥分期追施(NFQ)2个处理,3次重复,共12个小区,小区面积72 m2(10 m×7.2 m)。浅埋滴灌采用内镶片式滴灌管,滴头相距20 cm,滴头流量为2.7 L/h,使用播种铺带一体机使滴灌管浅埋于小垄中间地表3~5 cm处,各处理单独配置18 L压差式施肥罐和水表,分别用以控制施肥量和滴灌量,具体灌溉方案见表1。不同氮肥追施处理均基施磷酸二铵(N-P-K=18-46-0)195 kg/hm2和硫酸钾(N-P-K=0-0-50)90 kg/hm2作为底肥,同时以尿素(N≥46%)为追肥供体,其中氮肥一次性追施处理结合滴灌灌溉在拔节期一次性完成氮肥追施;氮肥分期追施结合滴灌灌溉分别在拔节期、大喇叭口期、吐丝期按3:6:1比例追施氮肥,具体追肥方案见表2。供试品种为‘农华101’,种植密度9.0万株/hm2,40 cm+80 cm宽窄行种植。2018—2020年均为5月初播种,10月初测产收获。

表1 灌溉方案

表2 不同处理氮肥追施方案 kg/hm2

1.3 测定项目与方法

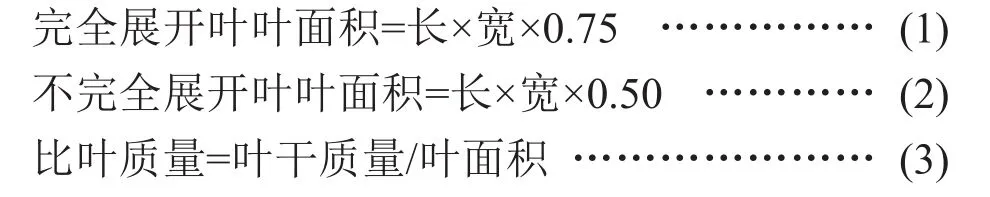

1.3.1 叶源特性 2018—2020年于灌浆期各处理选取长势一致、可代表小区平均长势的连续5株玉米,利用SPAD502测定棒三叶叶绿素相对含量;分别测定单叶叶面积,计算单株叶面积;剪取穗位叶、穗位上第1片叶、穗位上第2片叶、穗位上第3片叶、穗位下第1片叶、穗位下第2片叶和穗位下第3片叶,分别在105℃下杀青30 min,80℃烘干至恒重,测定单叶干质量,结合已测定的单叶叶面积,计算比叶质量;将烘干的单叶片样品分别粉碎过筛,参照邹琦[13]的方法测定叶片氮含量。具体计算如式(1)~(3)。

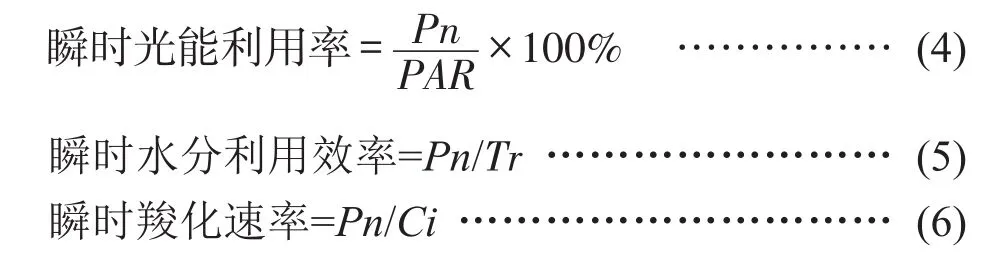

1.3.2 光合特性 2018—2020年于灌浆期,在各处理选取长势一致、可代表小区平均长势的连续5株玉米,利用Li-6400便携式光合仪测定穗位叶净光合速率(Pn)、胞间二氧化碳浓度(Ci)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、光合有效辐射(PAR)等指标,计算瞬时光能利用率、瞬时水分利用效率和瞬时羧化速率。具体计算如式(4)~(5)。

1.3.3 氮代谢相关酶活性 2020年分别于开花期、灌浆期和成熟期在各处理选取长势一致、可代表小区平均长势的连续5株玉米,剪取穗位叶叶片,擦净表面并去除叶脉,之后用液氮速冻处理,带回实验室放入-80℃低温冰箱保存。采用相应酶联免疫吸附测定实验(ELISA)试剂盒测定硝酸还原酶、谷氨酸合成酶、谷氨酰胺合成酶和谷氨酸脱氢酶活性。

1.3.4 氮素积累转运 2018—2020年分别于开花期和完熟期,在各处理选取长势一致、可代表小区平均长势的连续5株玉米,按茎鞘、叶片、穗轴、苞叶和籽粒分开,在烘箱内105℃杀青30 min,80℃烘至恒重后,测定干物质重,粉碎过筛后,参照邹琦[11]的方法测定不同器官氮含量,计算花后氮素积累量和转运量。具体计算如式(7)~(8)。

1.3.5 产量及其构成因素 2018—2020年成熟期收获测产,各处理测产小区面积24 m2,3次重复,调查总株数、空秆数,实收测定产量,之后随机取30个果穗,脱粒测定含水量,调查穗行数和行粒数,随机取1000粒籽粒,测定千粒重,平行测定3次,重复间差异小于0.5 g,同时折算成标准含水量(14%)的产量。

1.4 数据处理与分析

使用Microsoft Excel 2016进行数据整理和作图,采用SPSS 19.0软件进行统计分析。

2 结果与分析

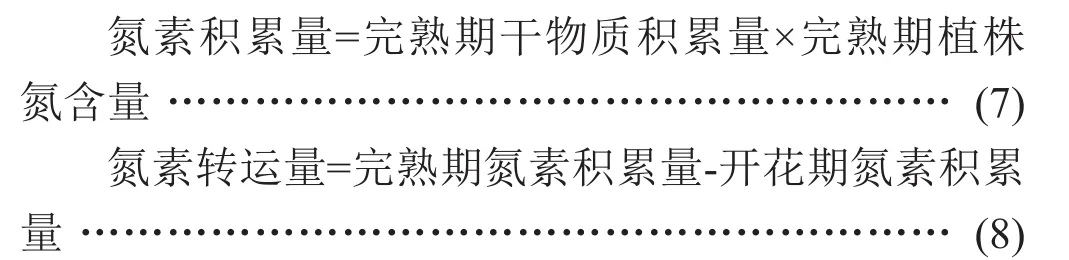

2.1 浅埋滴灌下分期追氮对玉米花后叶源特性的影响

叶片是作物进行光合物质生产的主要器官,合理的叶源特性是作物高产群体形成的前提和基础。由图1可见,2018—2020年NFQ处理叶面积指数、叶绿素SPAD值和叶片氮素含量均显著高于CK,其中2018、2019、2020年NPQ叶面积指数分别较CK提高了6.64%、5.54%、6.87%;叶绿素SPAD值分别较CK提高了8.05%、15.21%、9.80%;叶片氮素含量分别较CK提高了5.37%、6.05%、4.60%。2018—2020年NFQ处理比叶重与CK的差异均不显著。可见,分期追氮可显著提升玉米花后的叶源特性,利于生育后期玉米光合生产与干物质积累转运,有助于玉米高产群体的形成。

图1 浅埋滴灌下分期追氮对玉米花后叶源特性的影响

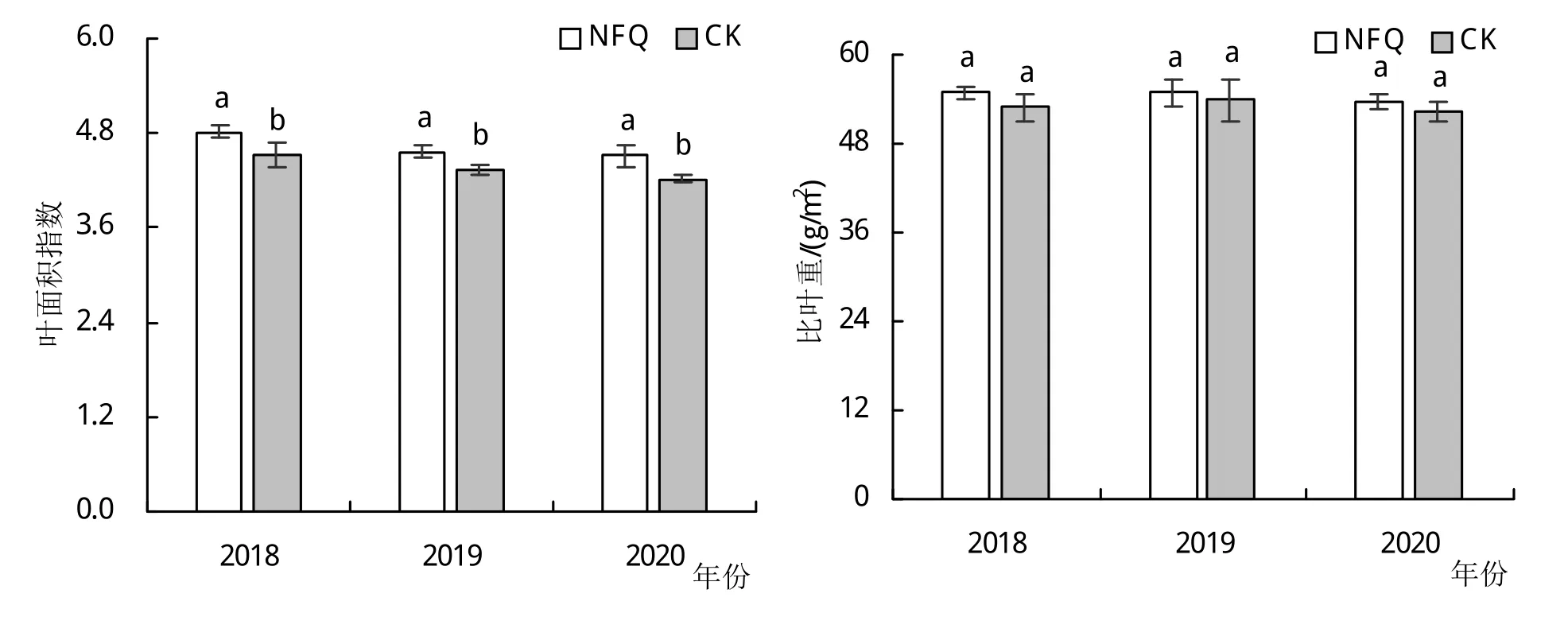

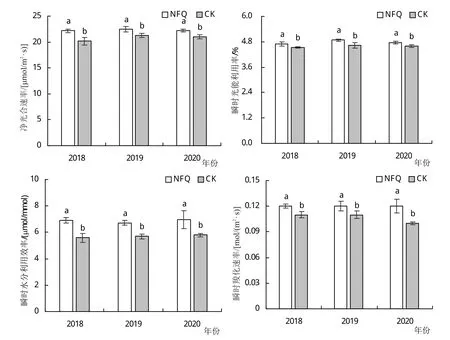

2.2 浅埋滴灌下分期追氮对玉米花后光合特性的影响

玉米是高光效C4作物,其群体产量的高低取决于群体光合物质生产效率的高低,而玉米群体光合系统效率主要表现在光合特性的合理与否。由图2可见,2018—2020年NFQ处理净光合速率、瞬时光能利用率、瞬时水分利用效率和瞬时羧化速率均显著高于CK,其中2018、2019、2020年NPQ处理净光合速率分别较CK提高了10.02%、5.60%、5.32%;瞬时光能利用率分别较CK提高了3.97%、5.17%、3.70%;瞬时水分利用效率分别较CK提高了23.43%、17.89%、20.14%;瞬时羧化速率分别较CK提高了9.09%、9.09%、20.00%。可见,分期追氮玉米功能叶片的光合能力最强,利于其群体光合生产性能的提高,易于获得高产。

图2 浅埋滴灌下分期追氮对玉米花后光合特性的影响

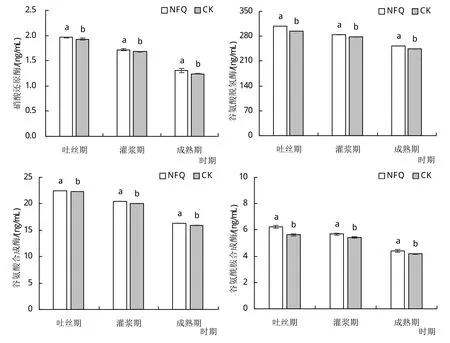

2.3 浅埋滴灌下分期追氮对玉米花后氮代谢酶活性的影响

作物氮代谢相关酶调节和控制氮同化关键过程,与作物氮素代谢密切相关。由图3可见,玉米花后不同生育时期NFQ处理硝酸还原酶、谷氨酸合成酶、谷氨酰胺合成酶和谷氨酸脱氢酶活性均显著高于CK,其中吐丝期、灌浆期、成熟期NPQ处理硝酸还原酶活性分别较CK提高了1.55%、2.38%、5.65%;谷氨酸合成酶活性分别较CK提高了4.89%、1.83%、3.08%;谷氨酰胺合成酶活性分别较CK提高了0.45%、1.99%、3.15%;谷氨酸脱氢酶活性分别较CK提高了11.03%、4.22%、5.25%。可见,分期追氮可显著提高生育中后期玉米功能叶片的氮代谢相关酶活性,利于花后玉米群体氮素积累转运。

图3 浅埋滴灌下分期追氮对玉米花后氮代谢酶活性的影响

2.4 浅埋滴灌下分期追氮对玉米花后氮素转运积累的影响

由图4可知,2018—2020年NFQ处理氮素积累量和氮素转运量均显著高于CK,其中2018、2019、2020年NPQ处理氮素积累量分别较CK提高了25.02%、26.47%、19.42%;氮素转运量分别较CK提高了24.83%、29.23%、3.82%。可见,分期追氮可显著提高生育中后期玉米氮素转运与积累,提高花后氮素利用效率,益于最终产量的形成。

图4 浅埋滴灌下分期追氮对玉米花后氮素转运积累的影响

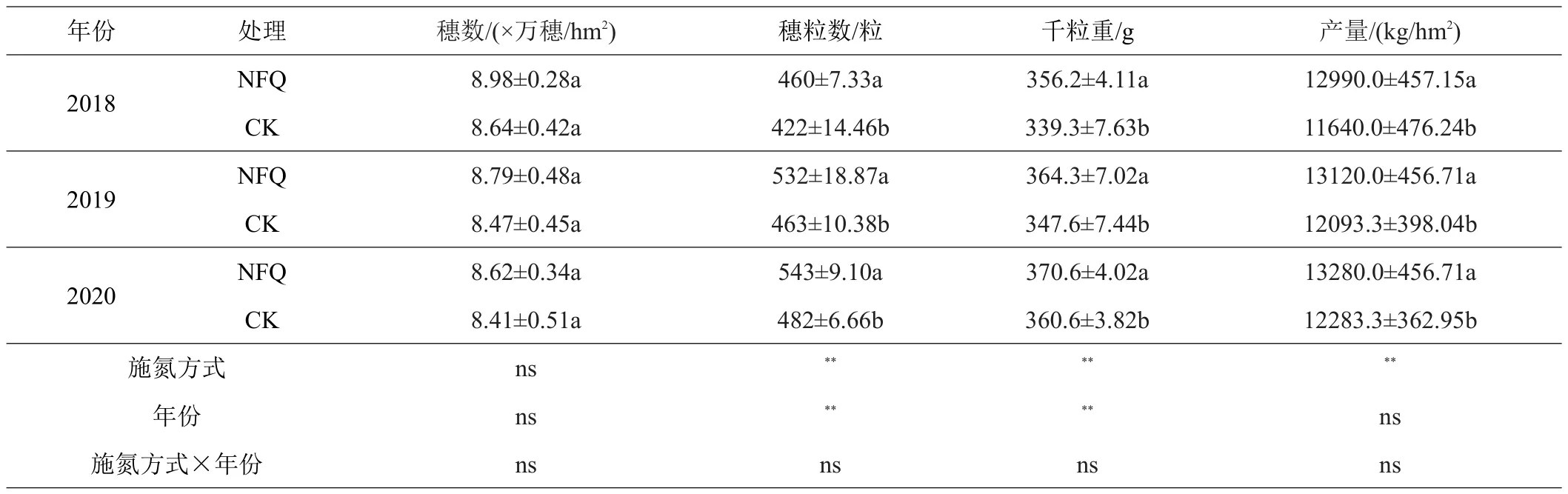

2.5 浅埋滴灌下分期追氮对玉米产量和产量构成因素的影响

由表3可见,2018—2020年NFQ处理产量、穗粒数、千粒重均显著高于CK,其中2018、2019、2020年NPQ产量分别较CK提高了11.60%、8.49%、8.11%;穗粒数分别较CK提高了9.00%、14.90%、12.66%;千粒重分别较CK提高了4.98%、4.80%、2.77%。2018—2020年NFQ处理穗数与CK的差异均不显著。方差分析表明,分期施氮对穗粒数、千粒重和产量的影响显著。可见,分期施氮可有效促进玉米花后籽粒灌浆,增加穗粒数,提高穗重,利于群体高产的形成。

表3 浅埋滴灌下分期追氮对玉米产量和产量构成因素的影响

3 结论

对比浅埋滴灌下不同氮肥追施方式玉米产量可知,本研究条件下不同年际间均以NFQ模式产量较高,2018、2019、2020年NPQ产量分别较CK提高了11.60%、8.49%、8.11%;穗粒数和千粒重亦均以NPQ较多,试验年份分别较CK提高了9.00%、14.90%、12.66%和4.98%、4.80%、2.77%。进一步分析浅埋滴灌下不同氮肥追施方式玉米产量差异形成的原因可知,NFQ模式生育关键期叶源特性好、光合能力强和氮代谢运转合理是其最终产量形成的生理基础。本试验条件下,西辽河平原井灌区浅埋滴灌下玉米生产适宜的氮肥追施方式为拔节期、大口期、吐丝期按3:6:1比例追施。

4 讨论

氮肥的合理施用可延缓叶片衰老,维持叶片光合生产能力以及同化物向籽粒的运转能力,为籽粒灌浆提供充足的碳水化合物,利于产量的形成[12-13]。在相同的施氮量下,氮肥追施时期或次数是影响玉米的生长发育或产量主要原因[14-16]。研究表明,玉米生育期前期一次性追施氮肥造成生育后期缺氮,破坏叶片内叶肉细胞结构,降低叶绿素含量,降低光合生产能力[17-18]。生育中后期追施氮肥可补充叶片中氮素含量,改善光系统的性能和协调性,增加光合产物[19],但目前不同生态区玉米适宜的氮肥追施时期和分配比例不尽相同[20-22]。研究表明,氮素分3~4次追施较一次性施入可提高籽粒产量9.3%~18.2%,随施氮次数的增加可提高叶面积和降低生育后期叶片衰老,延长了比叶质量高值持续期,可显著提高叶片光能利用率,促进干物质积累从而获得较高产量[23]。浅埋滴灌水肥一体化可实现水氮精准供应,氮肥供应在时间、空间上与玉米需肥规律更加匹配,延长玉米叶片功能期,促进生育后期氮素吸收利用,有利于叶片氮代谢运转,使其在花后具有较高的光合及物质积累转运能力。本研究表明,氮素随滴灌灌溉在拔节期、大口期、吐丝期按3:6:1比例追施,满足玉米需水需肥规律,在同一水分条件下充分发挥水氮耦合效应,减缓了氮代谢相关酶活性的降低,提升了玉米花后光合生产能力,利于浅埋滴灌下玉米产量的形成。