史表隐退问题新论

2022-07-11成运楼

成运楼

〔中图分类号〕K204 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2022)06-0133-08

史表作为中国纪传体史书的重要组成部分,最早见于司马迁《史记》,并为后世绝大多数史书所沿袭。然而与本纪、列传、志书不同的是,自魏晋迄隋唐时期的诸多正史中,史表却始终未获一见,直到《新唐书》的出现,史表才重新进入历史编纂,这一与众不同的发展轨迹虽然早已引起前贤时彦的广泛注意,但囿于各种原因始终未有详论。因此,笔者不揣谫陋,试图在前贤研究基础上重新考察史表隐退背后的历史成因,以期对中国古代史表演变有一个更加深入的认识。

从现存文献资料来看,最早关注到史表相关问题的是唐代史学家刘知几。他在《史通》中曾专辟《表历》一篇,详细论述唐代以前的史表设置,并阐述了自己对史表的看法。与后世不同的是,刘知几虽然承认史表在表现“燕越万里”“昭穆九代”上的特殊价值,①但他并没有因此为魏晋以后史书无表而感到遗憾,反而认为史书设表违背了史传尚简的原则,不立史表才符合历史潮流。他指出:

夫以表为文,用述时事,施彼谱牒,容或可取,载诸史传,未见其宜。何则?《易》以六爻穷变化,《经》以一字成褒贬,《传》包五始,《诗》含六义。故知文尚简要,语恶烦芜,何必款曲重沓,方称周备。观马迁《史记》则不然矣。天子有本纪,诸侯有世家,公卿以下有列传,至于祖孙昭穆,年月职官,各在其篇,具有其说,用相考核,居然可知。而重列之以表,成其烦费,岂非谬乎?且表次在篇第,编诸卷轴,得之不为益,失之不为损。用使读者莫不先看本纪,越至世家,表在其间,缄而不视,语其无用,可胜道哉!①

刘知几的论述可概括为两点:一是史表与本纪、列传在内容上有所重叠,采用史表只会造成烦芜重沓;二是史表虽然位居史书篇第之中,但读者阅读大多略而不览,既然如此,大可删而不存。显然,前论的落脚点在于史表对史书编纂理想状态的破坏,而后论所针对的是史表在知识阅读层面上的自我局限。

遗憾的是,刘知几的论断在当时以及此后相当长的一段时间内,并未引起充分的回应与讨论,直到明末清初,以朱鹤龄为代表的学者才重拾“作史不立表”的话题。与刘知几相反,这些学者对史书无表深为惋惜,朱鹤龄在《读〈后汉书〉》中言道:

考马迁《史记》帝纪之后,即有十表八书。表以纪治乱兴亡之大略,书以纪制度沿革之大端。班固改书为志,而年表视迁史加详焉。盖表所由立,窻于周之谱牒,与纪传相为出入,凡列侯将相、三公九卿,其功名表著者,既系之以传。此外大臣无积劳亦无显过,传之不可胜书也。而姓名、爵里、存没、盛衰之迹,要不容以遽泯,则于表乎载之。又功罪事实列传中有未及悉备者,亦于表乎载之。年经月纬,一览了如,作史体裁,莫大于是,而范书阙焉。使后之学者无以考镜二百年用人行政之節目,良可叹也!其失始于陈寿《三国志》,而后来作者又援范书为例,年表皆在所略。不知作史无表则立传不得不多,传愈多,文愈繁,而事迹或反遗漏而不举。欧阳公知之,故其撰《唐书》也,有《宰相表》,有《方镇表》,有《宗室世系表》、《宰相世系表》,始复班、马之旧章云。②

顾炎武《日知录》“作史不立表志”条全引此文,③显然认同朱氏之论。或许是受到这一观点的感召,稍后部分学者对历代史表给予了更多的关注,在他们的学术实践下,史表研究呈现出两种学术态势:一是以万斯同为代表的学者,他们有感于“十七史自《后汉书》至《五代史》,惟《新唐书》有表,余皆阙如,故各为补撰”,④竞相掀起补撰历代史表的学术浪潮;⑤二是以汪越为代表的学者,他们沉潜于《史》《汉》各表的考证研究,开始系统性地校勘两汉史表中的讹脱衍倒,进而申明其中的微言大义。⑥

然而,无论是哪种学术探索,史表长久以来被忽视的现象都会引起学人不约而同的注意与思考。康熙时人吴非在《楚汉帝月表》自序中指出:“凡读司马《史》者,赞其词章,于所立表多忽之,至《月表》则尤惑之也。凡评司马《史》者,亦惟赞其词章,于所立表虽析之,至《月表》则姑存而不必论之也,听诸坊刻讹以传讹已尔。”⑦吴氏所言意在申明世人对《史记》月表的忽视,但其中也透露出世人对《史记》词章的追捧遮蔽了对表的研读。梅文鼎所见略同,他在为汪越《读〈史记〉十表》作序时曾详尽阐释到:“经生家之读《史记》,或取其笔墨之高古以为程度,或征其事实之详核以资辩议。至于诸表各有小序,读者未尝不爱其文辞。而表中所列之经纬次第,初无寓目焉者。盖有之矣,又何暇深加讨论乎!”⑧ 在他看来,系统性的文字表达在史书的阅读传播中更为有利,史表缺乏这一特征,故而常常为世人所漠视。同为汪书作序的徐文靖延续了这一看法,他从史表文本形态出发,总结道:“后世读史者,于史表不甚省览。即览矣,孰是钩深索隐,心解神悟,多所证发者?大约以十表空格辽阔,文义错综,不耐寻讨,亦古今才学人之通病也。”①这些学者的论述出发点虽然在于《史记》十表,但是却足以代表史表的普遍窘境,即史表在表达形式上的特殊性,不为世人所青睐,束而不观乃是古往今来之常事。

四库馆臣吸取了此前诸儒的意见,指出:“考史家之难,在于表志,而表文经纬相牵,或连或断,可以考证而不可以诵读,学者往往不观。刘知几考正史例,至为详悉,而《史通》已有废表之论,则其他可知。”②可以看到,四库馆臣将史家废表归结为两点:一是史表难作,二是史表难读。这一论断虽然只有寥寥数语,但在后来的史表探讨中却产生了深远影响,现代学者的诸多见解均以此为基础而展开。例如施建雄就认为中国古代纪传体史书多不立表主要在于“作表有相当的难度”,③以及“加上有的史书撰写时间比较仓促”。④张桂萍则将史表之中衰归因为四点:“一是作表难,二是读表难,三是流传不易,四是史表多受批评”,⑤增加了史学批评的影响。陈其泰、张爱芳在探讨萧一山对史表的运用中认为,正史长期无表除了史表难作外,还在于古人“对史表的作用讨论不够,对其重要性认识不足”,⑥将史表探讨提升到历史认识的高度。

毋庸置疑,这些言简意赅的睿见卓识为我们认识史表问题提供了有益补充。然而,它们在学人论著中并非阐释重点,这也使得深化史表研究的可能遗憾止步。更为关键的是,上述学者的分析大体上没有脱离四库馆臣的基本视角,即史表在创造和传播上的外部制约是导致其消匿的主要原因。反思这一视角可以发现:这种解释虽然合理可信,但并非圆融具足。首先,创作之难固然是史表隐退的重要原因之一,但史志也素以难修著称——“修史之难,无出于志”。⑦ 而相较于史表,史志的撰修情况显然更为可观,卢文?即指出:“自汉东京以至于隋,志尚间见之,表则全阙。”⑧这也就意味着创作之难并非是构成史表隐退的必要条件,将史表隐退归因于此似有未洽。其次,史表在阅读层面上的种种困境虽然也会影响到史表的再生产,但这种看似合理的外部因素大多是后世学者基于读者视角所做出的主观推测,二者在长期的历史环境中是否存在必然的因果关系仍然有待进一步商榷,至少它无法解释何以北宋史家会明知故犯地恢复数百年来被读者漠然置之的史表。

有鉴于此,我们更应当转变研究视角,回归史表自身,从史表文本内部演变出发,重新考察史表隐退的历史原因。《史记》十表作为史表之始,无疑是我们重新思考这一问题的起点。而当我们仔细研读《史记》十表时可以发现,其内容体例并非整齐划一,而是存在着显著差异的。对此,张大可有过极为精辟的概括,他以《秦楚之际月表》为界,认为十表中的“前四表,每表为一历史时期,分为上古、近古两个大的历史阶段,只作纵向历史的略载,表列历史大势的发展线索,是为大事年表。后六表详列今世的事势变迁,以人物为中心分类条析,是为人物年表。”⑨这一敏锐的观察的确把握到了《史记》十表的内在区别,同时也启发我们对史表的考察应当打破“囫囵吞枣”的切入角度,转而以“化整为零”的方式分析《史记》所确立的两种史表传统在不同历史时期经历了何种变化,以及引起相应变化的原因所在。

《史记》所确立的大事年表早在魏晋以前便已消匿于正史編纂,成为史表中最先隐退的部分。“表创于子长,而沿于孟坚。”①《汉书》是《史记》史表传统的最早承续者,其书分别设有《异姓诸侯王表》《诸侯王表》《王子侯表》《高惠高后文功臣表》《景武昭宣元成功臣表》《外戚恩泽侯表》《百官公卿表》《古今人表》八表。其中除《古今人表》为新辟类目外,其余诸表均直接或间接承袭《史记》体例而来。然而无论是续旧之作,还是新创之目,这些史表均无大事年表的痕迹,而是完全转变为以人物为核心的年表。这一做法同样为东汉官修史书《东观汉记》所承袭,《史通·古今正史》篇述及《东观汉记》成书云:

于是又诏史官谒者仆射刘珍及谏议大夫李尤杂作记,表,名臣、节士、儒林、外戚诸传,起自建武,讫乎永初。事业垂竟而珍、尤继卒。复命侍中伏无忌与谏议大夫黄景作诸王、王子、功臣、恩泽侯表,南单于、西羌传,地理志。②

不难看出,《东观汉记》亦曾设置史表,只是其中所谓“诸王、王子、功臣、恩泽侯表”显然也与大事年表无涉。可见,自《史记》之后,大事年表便已退出史书文本。四库馆臣曾隐约察觉到这一变化,他们指出:“考《南史·王僧孺传》,称太史公年表旁行斜上,体仿周谱,则史表实三代之旧法。然《史记》以下,率以一类自为一表,未能贯通。”③所谓“率以一类自为一表”,实际揭示出自《史记》之后,以不同政治身份的人物为核心的史表成为主要形式,而以时间为轴线的年表则渐趋消退。

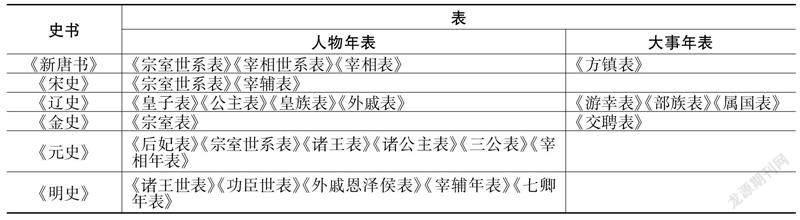

从历代史表的设置来看,四库馆臣的这一论断大体符合历史实际,甚至在《新唐书》恢复史表传统后,大事年表虽然在史表纂修中获得一席之地,但也并非主流。我们从下表即可窥其崖略:

正如上表所示,宋元以后正史史表采用大事年表的主要有:《新唐书·方镇表》和《辽史》之《游幸表》《部族表》《属国表》以及《金史·交聘表》。这些史表要么涉及当时政治局势的新变,要么涉及北方游牧民族政权的独特组织架构,故在内容形式上也采取了迥乎以往的处理方式。

由此看来,自《史记》之后,大事年表和人物年表并峙的局面被打破,以王公世胄、宰辅公卿为核心人物的年表开始成为史表主流,甚至一度独步史书。史表的这一转变看似突然和费解,实则有其历史必然,其中最为关键之处在于西汉大一统格局的巩固和汉武帝年号纪年的启用。④

众所周知《史记》前四表所反映的历史时期皆在西汉建立以前,它们或因年代渺远而年月不详,或因诸侯力政而始末难晓。因此,司马迁希望通过大事年表的形式董理纷乱,解决“并时异世,年差不明”①的历史难题。西汉建立以后,中央集权体制在一次次的政治实践中得到深入巩固和发展,皇帝依靠阶序化的官僚体系稳固和维持着社会运转。在此治理模式下,政治秩序围绕皇权而展开,此前群雄逐鹿、政由己出的社会状态至此衰歇,“并时异世”的叙述困境也因此而不复存在。《史记》后六表没有采用大事年表的形式正是基于这一现实的真实反映。

如果说汉代中央集权的巩固与发展消解了大事年表的现实基础,那么,汉武帝年号纪年的施行则进一步推动了大事年表淡出史籍。年号纪年作为“大一统”思想的产物,②其主要形式是建号改元,以彰显皇帝对天下秩序的主导。这一极具政治意义的制度反映到史书中就表现为史家对帝王本纪书写模式的调整。

夏德靠曾对本纪的早期演变有过这样的概括:“在《史记》十二本纪中,编年叙事中还夹杂早期‘纪’体的特征。也就是说,十二本纪并非严格的编年体,有些本纪只叙事,而并不编年。”③但反观后世正史,本纪的内容形式完全转为编年体,亦即在年号之下系以帝王诏令、公卿拜除、王侯封爵和军事征讨等大事。清代学者梁玉绳曾敏锐地察觉到这一转变,他指出:“今读《孝景纪》,所书惟大事,另一体格,后世史家作帝纪,多祖此例……”④梁氏所谓“另一体格”,就是指本纪书写不再表现帝王个人事迹,取而代之的是皇帝年号下所系的大事行政。这种书写模式为《汉书》继承,并成为后来史家的共同选择,甚至是在政权鼎峙的年代,史家也会在正统观念的作用下,有意选定某一政权的年号描绘历史脉络。刘知几所云“班《书》之载吴、项,必系汉年;陈《志》之述孙、刘,皆宗魏世”,⑤恰能体现本纪的这一特征。

本纪书写模式的转型看似无足轻重,实则悄然取代了史表中大事年表的历史功用。正如上文所述,大事年表主要略载历史轴线上的重要事件,这种记载带有鲜明的编年特征,故而古来学者往往将大事年表视为编年传统的继承者。明代陈仁锡云:“十二国、六国《年表》以年为经,以国为纬,盖参用《春秋》书法而纪其大事,与本纪世家相表里者也。”⑥朱彝尊则进一步指出,“易编年为纪传,古史之法微矣,其遗意犹存者,吾于表有取焉。表或年经而国纬,或国经而年纬。或主地,或主时,或主世系”,⑦认为史表带有编年古史的痕迹。而史表的这一特征与编年系事的本纪若合符契,吕思勉即指出“若夫年表、月表则《春秋》之纪事也。”至于“本纪一似法《春秋》而作”,⑧认为年表与本纪均与《春秋》存在密切联系。雷家骥指出:“‘本纪’与月表、年表,编年月而笔法简略,颇类《春秋》”,⑨直接将本纪与年表同等视为《春秋》类文本。徐复观也认为,“《三代世表》、《十二诸侯年表》、《六国年表》、《秦楚之际月表》,乃与本纪相配合,所以明历史的统系,兼以发明历史的变化及问题的症结”,瑏瑠明确指出《史记》大事年表与本纪之间紧密配合的关系。由此可以看出,大事年表与本纪在书写精神上是一致的。正是基于这一共性,当编年纪事成为本纪的典范书写模式时,史表中大事年表所能发挥的作用也就相形见绌,史家自然无须专辟大事类年表以明历代盛衰之迹。

值得注意的是,编年化的本纪在取代大事年表的同时,大事年表自身的缺陷也为其所承接。白寿彝先生批评:“旧日的本纪仅记帝王事迹及军国大事。其中写得好的,还写出了当时的政治发展的形势;写得不好的,只能是按时间顺序记录的流水账。”①其中便透露出大事记性质的正史本纪索然无味,缺乏一定的可读性。这一评价在某种程度上与学者长期以来对史表的非议是一致的。

史表中的大事年表为模式化书写的帝王本纪所取代,故自《史记》以后便率先退出正史,但不幸的是,魏晋以后人物年表也长期绝迹史籍。

纵览历代正史可以发现,史书设表传统最早中止于陈寿《三国志》。对此,学者大概是考虑到三国分裂史与王朝统一史的書写差异,并未将史不设表的过失完全归罪于陈寿,反而认为继此之后的范晔应当承担更多责任。诚然,以彼时情境而论,范晔“删众家《后汉书》以为一家之作”,②完全具备编纂史表的条件,但从其书创作初衷与整体结构来看,“只有本纪、列传、志,而无表……大概原定计划就没有表”。③这也就是说,《后汉书》无表很大程度上是范晔主观选择的结果,而非客观条件的限制。

但是,倘若就此便将范晔视为史不设表的始作俑者,显然也有失公允,毕竟早在范晔之前便有诸家“后汉书”行之于世,而在这些史著中,忽视史表的情况累见不鲜。如西晋华峤因“《汉记》烦秽”而慨然改作的《后汉书》,其内容“起于光武,终于孝献,一百九十五年,为帝纪十二卷,皇后纪二卷,十典十卷,传七十卷,及三谱、序传、目录,凡九十七卷”,④其中“三谱”似为史表作品,但仅有寥寥几卷,已不复旧有之规模。同样从事斯役的司马彪,“讨论众书,缀其所闻,起于世祖,终于孝献,编年二百,录世十二,通综上下,旁贯庶事,为纪、志、传凡八十篇,号曰《续汉书》”,⑤则丝毫未见史表踪迹。其余诸家“后汉书”虽无明文论及,但基本情况应该与此类似。

当然,这一现象并不仅仅局限于后汉史领域,魏晋以后的其他史书忽视乃至不设史表也是一种常态。刘知几在探讨史表专章的《表历》篇云:“至法盛书载《中兴》,改表为注,名目虽巧,芜累亦多。当晋氏播迁,南据扬、越,魏宗勃起,北雄燕、代,其间诸伪,十有六家,不附正朔,自相君长。崔鸿著表,颇有甄明,比于《史》、《汉》群篇,其要为切者矣。”⑥刘知几去古未远,且曾自诩“自汉中兴以降,迄于皇家实录,年十有七,而窥览略周”。⑦若非当时鲜有立表之史,刘知几应不至仅仅举出何法盛与崔鸿两人为论。由此看来,魏晋以后忽视乃至不设史表很大程度上是载笔之士的主流选择,范晔《后汉书》只不过是这一史书编纂潮流下最为人所瞩目者。

如何理解这一现象呢?胡宝国曾提示我们:“把史学史的问题置于学术史、社会史的背景下来加以考察”。⑧ 魏晋以后,史家对史表的集体漠视或许正可从这一角度进行分析。汉末大乱,士人离散,曹魏政府为了解决官吏选拔的困境,在陈群的建议下设立九品中正制。⑨ 这一制度历经魏晋嬗代,逐渐演变为士族门阀巩固自身统治和维护家族利益的政治工具。为了严防士庶之别,门阀士族依靠中央集权体制,借助皇帝诏令,掀起修撰世家谱牒的风潮。“于时有司选举,必稽谱籍,而考其真伪。故官有世胄,谱有世官,贾氏、王氏谱学出焉。由是有谱局,令史职皆具。”①这一举措使得“谱牒从纯粹的私家记述进入了公共领域”,②谱牒之学迅速成为世人趋之若鹜的显学。谱牒之学在社会文化领域蔚然成风,也在潜移默化之中影响着史书编纂。《史通·载言》篇云:“昔干宝议撰晋史,以为宜准丘明,其臣下委曲,仍为谱注。于时议者,莫不宗之。”③所谓“谱注”原为“以谱注籍”,是将官方核准的谱牒信息逐一注入每一个人的户籍之中,④在此则是指借助“谱注”形式将“臣下委曲”之事“改为《左传》释《春秋》那样随时的注释”。⑤ 当然,这种影响最为显著的方面莫过于“族谱式”(或称“家谱式”)传记的出现。这种家族附传之法本源于《史记》,至范晔《后汉书》被广泛运用,⑥迨及《魏书》则流风斯滥,“一人立传,则其子孙不论有官无官,有功绩无功绩,皆附缀于后,有至数十人者。”⑦《南史》《北史》则更甚于是,“竟似代人作家谱”。⑧ 不难想见,这种编纂特征与魏晋南北朝时期士族政治影响下的谱牒文化不无关系。

如果说“族谱式”列传的涌现是世家谱牒文化影响史书编纂的表层,那么史表隐退则是这一文化风潮作用的潜层。

正如古代学者所普遍认同的,史表的创设仿于谱牒,这种不言自明的论断虽然缺乏充足的实证,但现代学人也不得不承认史表“确实受到谱牒的启发”。⑨ 当然,二者的关系并不仅仅停留在史表生发的源头,谱牒自身发展也会对史表产生相应的影响。对于魏晋以后的世家谱牒而言,其盛行与风靡在无形之中冲击了人物史表的社会地位:一方面,在传统人物史表中,只有功勋卓著、职任赫赫的显贵才能够进入史家视野,绝大多数贤能之士则被排除在历史书写之外;而家族谱牒则不同,它以家族血缘关系为纽带,将具有一定社会影响力的官僚名士及其子孙衍嗣作为书写对象,基本涵盖了不同社会背景的精英人物,完全可以囊括史表所要涉及的勋贵。另一方面,史表围绕人物的爵位与官职展开,爵位削夺或官职迁转就会造成记载的中断;而谱牒则凭借血缘关系,详细记载家族历史上重要人物及其子孙苗裔的生平履历,其所承载的历史信息无疑更为丰富和完整。那么,在此情境下,史表所能凸显的历史作用就显得黯然失色,史家在潜意识中也不会将史表作为史书编纂的必然要素。毕竟在“官有簿状,家有谱系”的社会文化中,史书设表只会是画蛇添足,而非锦上添花。

降及隋唐时期,世家谱牒之学依然深刻影响着社会生活。此时九品中正制虽为科举制度所取代,但士族政治依然保持着顽强生命力,谱牒修撰之风更是盛极一时,唐初统治者多次诏命朝廷重臣组织修撰氏族谱牒,即是此中显证。而也正因如此,史表的史学价值仍然湮没于谱牒浪潮之下。我们可以看到,即便唐初政府组织并支持了一系列的修史活动,分别勒成《晋书》《梁书》《陈书》《周书》《北齐书》《隋书》《南史》《北史》八部史籍,但史表始终没有纳入到相关修史工作中。不过进入中唐以后,士族在现实政治中的影响力逐渐消退,崇尚谱牒的社会风气也日益式微,此前深受谱牒文化所笼罩的史表逐渐开始得到部分世人的重视。南宋高似孙《史略》中曾专辟“史表”一目,其中列举了三部唐人的史表著作:袁希之《汉表》、韩《续古今人物表》和柳芳《唐宰相表》。① 可以看出,在士族政治文化的转型过程中,部分唐人已经注意到了史表的特殊价值,他们在正史之外开始从事独立撰述史表的工作,成为此后正史史表复兴的先声。

迨及唐代后期,“由于士、庶界限逐渐淡漠,两者矛盾、斗争也逐渐缓和,官修谱牒也就随之衰落下去……再加上黄巢领导的农民起义给予残存的门第制度以致命打击,所以五代以后,谱学便随着旧士族势力的衰亡而衰落了。”②郑樵也总结道:“自五季以来,取士不问家世,婚姻不问阀阅,故其书散佚而其学不传。”③谱牒之学的社会基础完全瓦解,史表也因此得以摆脱世家谱牒文化的影响,最终迎来复兴的历史契机。北宋欧阳修等人在《新唐书》中设立以宰辅、宗室、方镇为主的史表,正是这一社会文化转型质变的结果。④

清人汪由敦序沈炳震《廿一史四谱》云:“然则古谱牒虽不传,因《史记》表,尚可考见。自《尚书》、《春秋》作而世纪晦,史书盛而谱历之学或几乎息矣。后世惟氏族之书,承用其法,特以别宗支、联子姓。而名公巨人,则或为之年谱,以志其生平出处之概。”⑤汪氏立足先秦,认为“谱历之学”在史书兴起之后“几乎息矣”。但如果将视角挪移至魏晋以后,则情况恰恰相反——谱牒之学盛而史书之表“几乎息矣”。联系魏晋以迄五代时期的史表发展,我们甚至可以大致归纳出这一趋势:魏晋以后,当世家谱牒大行于世之际,往往是史表隐匿沉寂之时;当世家谱牒走向衰微之时,史表又能再次焕发生机。质言之,在魏晋以迄五代的历史文化中,世家谱牒与史表在一定历史时段内呈现出此消彼长、彼进我退的独特史学景观。

综上所述,与正史中的本纪、列传、志三种体裁相比,史表的设置情况具有鲜明的不稳定性,表在魏晋以后的诸多正史中都付之阙如,直至北宋初年才在《新唐书》中得以恢复。史表在如此漫长的历史时段中缺席史籍,实则是本纪编年化与世家谱牒文化盛行双重作用的結果。

一方面,秦汉大一统格局的发展和年号纪年的确立,弥补了传统年数纪年的现实缺陷。史家为了凸显帝王对世俗社会的支配,将纪事与编年混杂的本纪调整为完全以帝王年号为核心的编年体。这一做法塑造了本纪编年系事的文本特征,同时也使得大事年表的历史功能被取代。因此,在本纪书写模式形成之后,大事年表便消匿于正史编纂。直到宋元以后,由于唐代后期政治的复杂性和辽金少数民族政权的特殊性,部分史表才以大事年表的形式回归史籍。

另一方面,魏晋以后人物年表长期隐退于正史文本则主要受到士族政治下谱牒文化盛行的影响。在世家谱牒风靡的社会文化中,史表中人物类年表的史学价值长期受到遮蔽,史表因此失去发展空间,忽视乃至不立史表成为魏晋以迄隋唐史家的主流选择。迨及唐末五代时期,谱牒之学伴随着士族政治的衰微而衰落,史表才得以摆脱世家谱牒文化的影响,重新回归正史。

作者单位:山东大学儒学高等研究院

责任编辑:黄晓军