岩溶台地高压富水特长隧道勘察的精细化探索

2022-07-10张鹏李振兴骆伟马德青潘晓东邬远明

张鹏, 李振兴, 骆伟, 马德青, 潘晓东, 邬远明

(1.湖南省交通规划勘察设计院有限公司, 长沙 410219; 2.中南公路建设及养护技术湖南省重点实验室, 长沙 410219; 3.中国地质科学院岩溶地质研究所, 桂林 541004)

随着中国交通强国建设的推进,高速公路建设场地正由地形地质条件简单转为地形地质复杂,地形地质复杂场地不可避免地涉及到岩溶台地。高速公路线路穿越岩溶台地,多采用越岭隧道形式。然而隧道穿越岩溶台地时往往会面临突水突泥风险[1-3],从而增加施工难度及危害后期的运营安全。一方面高速公路建设转向地形地质条件复杂场地,勘察难度越来越大;另一方面由于勘察市场的萎缩造成竞争加剧。勘察市场竞争的观念由原来的成果主义转变为实力主义,故对于重大的、地质条件复杂的项目,特别是岩溶台地隧道,高精度的探测也由施工地质预报阶段部分地向勘察阶段转化,勘察精度就尤为重要。

由于岩溶的隐伏性,岩溶的地下形态、规律无法精确查清,在断层-复式向斜复合构造条件,岩溶及岩溶水特征更是复杂,需要精细化勘察进一步的探索。岩溶隧道勘察方法手段主要有地质调绘、物探、钻探、现场试验等,在施工阶段还包括地质超前预报。目前,学者们针对岩溶隧道勘察方法手段开展了大量研究,但都存在一定的不足。首先,学者们常针对某个方面或某个点进行精细化的研究,如电磁波CT[4-5]、大地电磁测深法[6-7]、可控源音频大地电磁法(controllable source audio frequency magnetotelluric method,CSAMT)[8-9]等物探方法在隧道勘察中的应用,而隧道勘察是系统性的、综合的,也正因为勘察范围过于宽泛,往往对于勘察系统的精细化缺乏深入地研究;其次,众多勘察方法手段的研究多集中在物探方法和预测方法,多反映在间接性的、带有预测性的研究方向,如采用关联函数与加权平均法[10]、复势法和圆岛模型[11]等方法进行突水突泥预测,而对于能直接揭露地层关系的勘察手段研究甚少,如如何通过钻探精确揭露隧道地层含水层和涌水量;再次,大量隧道勘察方面研究多集中在施工阶段的地质超前预报[12-14],尽管对隧道施工起到最直接的作用,但对设计方案的优化和工程概预算是事后控制。

综上,岩溶隧道应在施工前进行综合的精细化勘察研究。基于此,以国家G59高速公路张家界—官庄段沅古坪隧道为研究对象,在研究钻探精确揭露地层含水层的基础上,结合前期资料、地质调绘、物探、评价方法等内容的精细化研究,对岩溶台地隧道勘察精细化进行探索。

1 研究区工程背景

张家界—官庄高速公路属于国家高速纵向主线呼和浩特—北海国家高速公路的一段,编号G59。起点位于张家界,连接已建的常张高速,终点位于官庄,连接在建的官庄—新化高速公路,主线长82.3 km。横跨湖南省西北部武陵山区,地形起伏大,地质条件复杂。沅古坪特长隧道为张家界—官庄高速中的控制性工程。隧道位于张家界永定区沅古坪镇西北侧,距张家界市14 km,距沅古坪镇约2.5 km,分离式隧道,分左右两洞,右洞全长5 121 m,左洞全长5 182 m,属特长隧道,纵坡8‰,最大埋深423 m。

隧道地层以碳酸盐岩为主,穿越郭家界向斜,地形倒置,向斜成山,隧道区海拔高程一般605~923 m,隧道进出口处冲沟海拔447~450 m,为岩溶台地地貌,如图1所示。隧址区控制性褶皱为郭家界向斜,并发育多个次级褶皱及断裂,具有断层-复式向斜复合构造的显著特征,向斜核部地段地下水丰富且压力较大。所研究隧道为复式向斜盆状构造富水岩溶台地特长隧道。

图1 沅古坪隧道地形地貌

2 精细化勘察思路

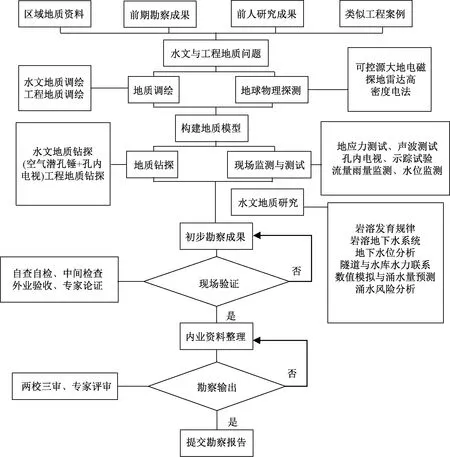

工程勘察的主要目的在于找出潜在工程地质问题,为规避和预防工程风险提供地质依据。收集和分析区域地质资料、前期勘察成果、前人研究成果及类似工程案例,找出主要的水文与工程地质问题,针对这些问题进行水文地质与工程地质调绘和地球物理探测,在此基础上构建地质模型,并采用有针对性的水文地质钻探、工程地质钻探、现场监测与测试及数值仿真等方法与手段,对地质模型进行验证、丰富与优化。

通过对区域地质资料、类似工程案例及研究成果的综合分析,研究对象处于复式向斜岩溶台地,其主要的水文地质与工程地质问题为复杂的岩溶体系及岩溶水特征,对应的工程风险为高水压力对隧道结构的影响、突水突泥问题,故勘察工作应针对岩溶与地下水系统来展开。勘察工作应通过水文地质与工程地质调查相结合、物探与钻探相结合、现场测试与专家系统相结合、定性与定量相结合、解析法与数值模拟相结合等多维度勘察技术,宏观到微观层层推进,最终精细刻画研究对象的地质条件。研究对象的勘察思路如图2所示。

图2 勘察技术路线图

3 勘察精细化实施

3.1 前期资料分析精细化

勘察前需收集与项目相关的资料并进行分析,如区域地质资料、前期勘察成果、前人研究成果及类似工程案例等。

通过对区域地质资料特别是区域水文地质资料的分析,基本掌握场地地貌类型及特征、挽近构造活动、岩溶发育规律、岩溶水的排泄特征等。1∶10 000地形图中多隐含大量地质信息,特别是岩溶地质信息,包括岩溶洼地、落水洞、溶洞、地下水流向等。通过分析1∶10 000地形图可尽可能多地获取场地地质信息。查阅文献类比类似工程的地质模型及岩溶成灾机制。收集周边已施工的项目,了解实地岩溶发育规律、地下水的排泄规模等。

3.2 地质调绘精细化

根据研究对象的特点,确定地质调绘的范围为10 km×10 km,调查内容主要包括研究区的地层岩性、地质构造、岩溶形态及分布情况、岩溶地下水及地下河的发育规律、发育特征、富水性特点及岩溶水补给、径流、排泄条件。本次研究除采用常规的调查与走访,还开展了地下水示踪试验、水化学分析、流量监测及雨量监测。

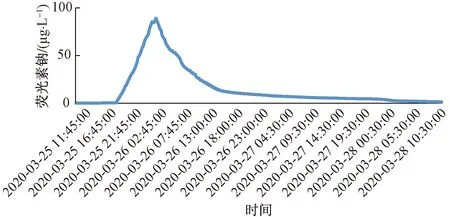

示踪试验的目的在于查明地下水运动途径、速度等水文地质条件,了解地下水系统的补给范围、径流特征、与相邻系统的关系,确定分水岭的位置,地下河系通的连通、延展与分布情况,调查地下水的转化关系以及岩溶水的渗漏通道等。图3为岩溶示踪试验。图4为地下水排泄口流量监测。

图3 岩溶示踪试验

图4 地下水排泄口流量监测

根据S022泉水中荧光素钠的浓度变化曲线可初步判断岩溶通道较为顺直通畅,如图5所示。

图5 荧光素钠浓度变化曲线

流量监测及雨量监测的目的在于确定地下水对降雨的响应关系、为构建隧道所涉及地下水系统的地下水数值模拟提供基础数据及监测隧道施工和运行后对其周边地下水的袭夺量并计算隧道的涌水量。

3.3 地球物理探测精细化

本研究隧道岩性主要为碳酸盐岩,岩石的风化程度和岩体强度不是研究的重点,而岩性差异、岩溶特征及构造特征是本次研究的重点。故采用多种物探手段的综合物探方法,包括CSAMT、地质雷达和高密度电法。

可控源音频大地电磁作为贯通隧道的物探方法初步查明场地的地层岩性、岩溶发育特征和构造特征所表现的异常区,地质雷达查明浅覆盖岩溶区的异常带,并与可控源音频大地电磁成果相互验证,高密度电法为解决可探源音频大地电磁法产生的浅部盲区的物理探测,作为可控源音频大地电磁的一种补充。

根据研究隧道的特点,布置贯通的CSAMT测线,对隧道全线进行控制和初步探测。结合探测成果和地质调查成果分析,隧址区主向斜(郭家界向斜)核部区岩溶强烈发育,为加强对隧道强岩溶区段的控制,在此区段进行加强物探,K16+790~K18+690段隧道右洞及K16+790~K18+690段左洞外侧90 m处地表岩溶发育段分别布置可控源音频大地电磁法物探测量。

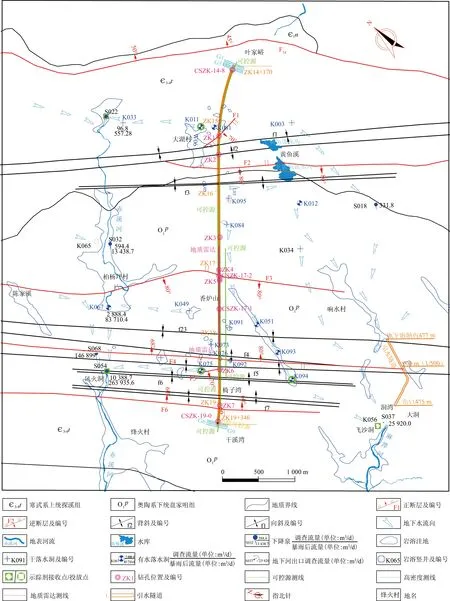

因隧道洞身贯穿郭家界向斜蓄水构造,受向斜蓄水构造控制核部地下水富集形成富水区块,预估涌水量大且发生风险程度高,需进一步开展水文地质勘察,弄清强岩溶带位置,获取涌水量评价预测的水文地质参数。故在隧道核部强岩溶带集中分布区采用高分辨率的地质雷达法(25 MHz低频探地雷达地球物理探测),布置于K16+780~K18+200段,以探测向斜轴部附近溶洞裂隙的展布情况,与可探源音频大地电磁法及钻探相互验证,进一步分析突水突泥风险。工作量布置如图6所示。

图6 隧道工程地质平面图

3.4 地质钻探精细化

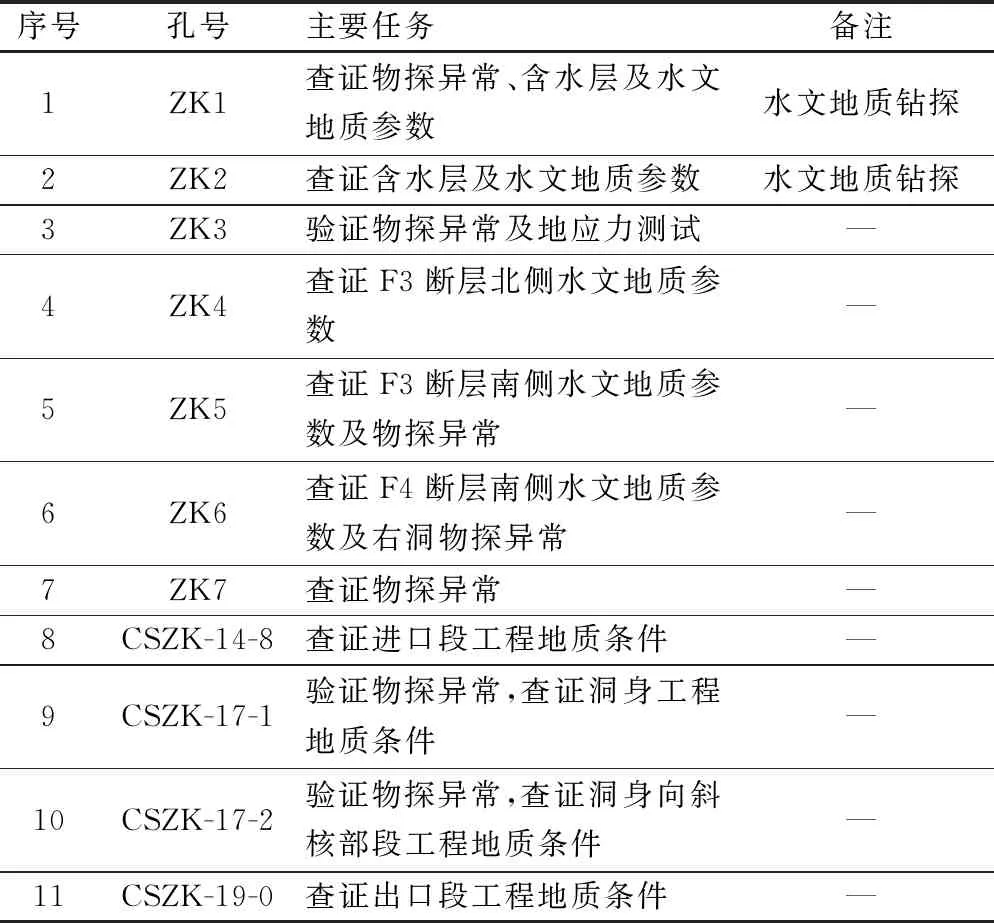

隧道工程地质钻探的目的主要是对异常的验证及推测地质模型的查证。本次研究的目的主要是要验证各物探异常带及查证大湖村段、郭家界向斜段含水层位置、厚度及水文地质参数等。故本次研究的地质钻探采用工程地质钻探和水文地质钻探相结合的方法。钻孔工作量布置如表1所示。

表1 隧道钻孔布置

工程地质钻探采用常规的绳索取芯钻探方法,水文地质钻探采用空气潜孔锤+孔内电视复合法,通过监测空气潜孔锤在水文地质外钻探过程中出水的流量的变化,来确定地下水含水层的厚度,快速准确区分含水层与隔水层[15]。

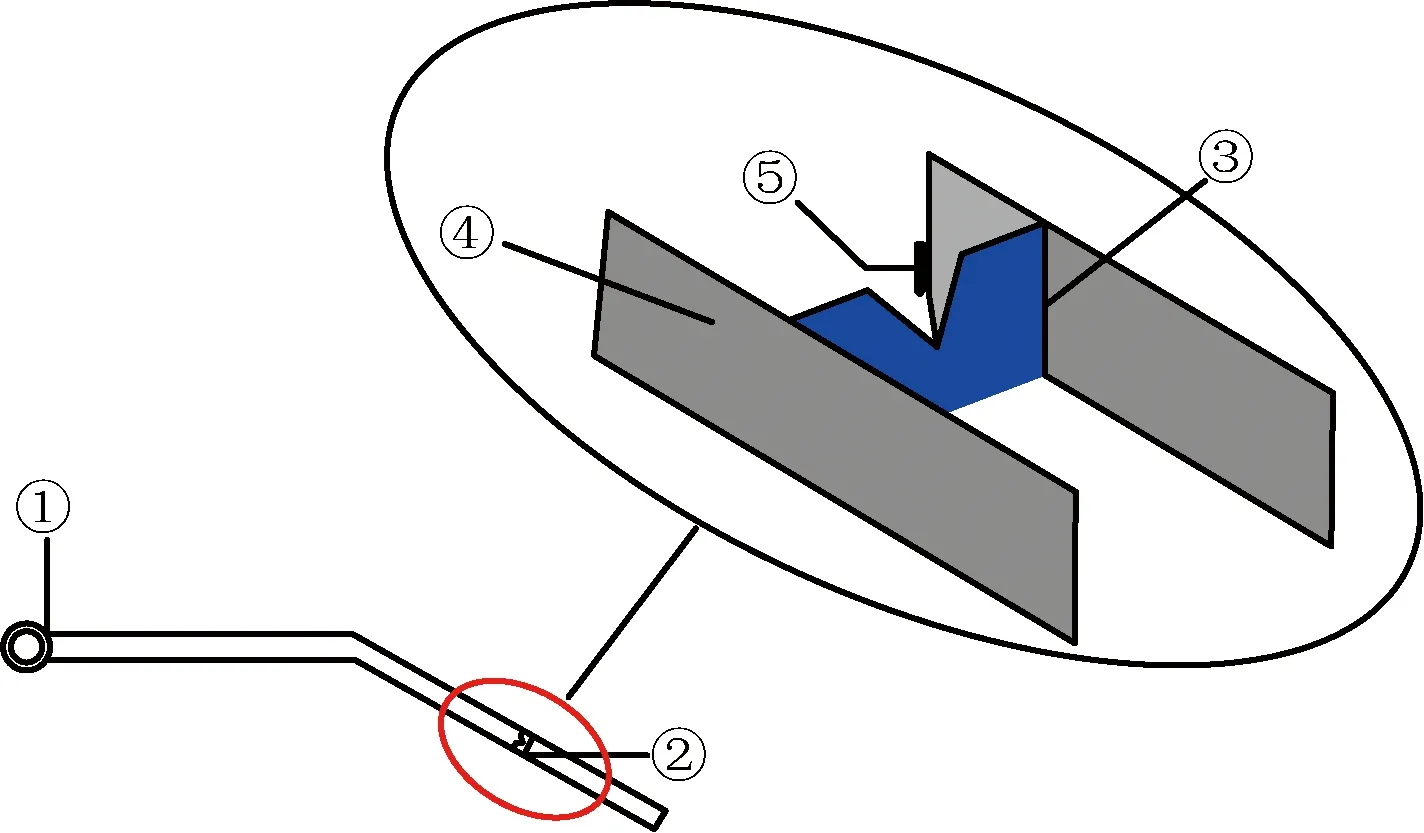

由于空气潜孔锤钻探工艺采用空气做为循环介质,如吹出的是干粉可判断是隔水层,吹出来的是水或泥浆则可判断是含水层,如图7所示,到第二个隔水层时,吹出水量则会保持不变,通过这个原理能识别含水层和隔水层的位置和厚度。

图7 空气潜孔锤水文钻探

进行钻探前,在钻孔附近开挖水渠,并在钻孔附近及水渠中铺设防渗膜,尽可能使钻井过程中喷出的地下水集中排泄到水渠中。在水渠下游设置三角堰板或矩形堰。在堰板上游安放在线监测仪器记录水位及电导率变化,记录间隔时间10 s,安放时将检测仪器探头的底部与堰板的直角处保持在同一水平高度。如图8所示。

①为钻孔连接水渠;②为流量监测装置;③为三角堰或矩形堰;④为水渠;⑤为水位监测探头

连续监测空气潜孔锤施工吹出水量变化,绘制变化过程与施工深度关系曲线,结合孔内电视成果,分析水文与工程地质结构,获取更准确丰富的水文地质参数。

3.5 评价精细化

对于岩溶隧道来说,最关心的是突水突泥风险和涌水量预测。突水突泥风险和涌水量预测精细化的基础为水文地质条件的精细化,也就岩溶地下水系统划分的精细化。

根据1∶10 000水文地质详勘对工作区地层结构等情况调查后确定的地质界线和构造线,结合地层含水性分析(手段:实测剖面、裂隙测量、岩溶点统计、泉点统计、水文地质试验、水文地质测井、钻孔成像、地球物理探测等)评价确定的含水层与隔水层,确定地下水与地表水的循环转化关系,查清局部径流系统的补给排泄条件,再根据断裂的压扭性质调查判断断层的导水性及褶皱构造调查确定褶皱区域富水条件。在以上成果基础上,根据地表分水岭、地层岩性、补排特征、构造及地形等特征,对研究区域划为不同的地下水系统,明确隧道所穿越的地下水系统。

通过隧道洞身揭露的区域岩溶层段、岩溶层段中的岩溶水系统及类型、隧道洞身所处岩溶水动力分带及隧道洞身岩溶及岩溶结构面发育强度及空间位置的分析建议评价指标层次结构,采用层次分析法对隧道穿越的地下水系统进行突水突泥风险评价,划分出高风险、中风险和低风险3个等级,为隧道设计与施工提供地质依据。

隧道涌水量对不同地下水系统进行分段预测,在岩溶发育强烈区(落水洞、岩溶裂隙和地下河发育)采用雨期洼地入渗系数法,岩溶发育相对较弱段采用大气入渗系数法和径流模数法,郭家界向斜核部采用静储量和雨期动储量法。

考虑到隧道区水文地质条件复杂,采用数值模拟预测来校核解析法成果。数值模拟基于多孔等效介质模型,采用RIVER和DRAIN模块分别概化模拟岩溶管道水流和隧道排水过程。其中DRAIN模块中隧道仅起排水作用,RIVER模块允许岩溶管道水与周围含水层水流交换,可以模拟岩溶地下河管道,使模拟结果更加精确。

4 成果分析

4.1 前期资料分析

经过对区域水文地质普查报告[16]的分析,隧址区为低山台地溶丘洼地地貌,按标高可分为高、中、低台地,3个台地溶丘洼地分别以大湖村、柏杨坪村及峰火村为典型代表,3个台地地面标高分别为800~900、580~750、370~450 m。这3个台地代表3个夷平面。区域挽近构造运动迹象以间歇的继承性的掀斜运动为主,夷平面自北西向南东微微倾斜。岩溶受岩性、成层厚度影响具顺层发育特征,受地质构造影响,皱褶核部较两翼发育,张性构造较压(扭)性构造发育,低级夷平面水平岩溶数量与规模超过高级夷平面。地下水的富集多富集在张性构造中,岩溶管道多顺直,且低级夷平面多为高级夷平面的排泄基准面。

通过分析统计隧址区的地表岩溶形态与规模,可初步分析出隧道涌水量和岩溶地下水的流向。

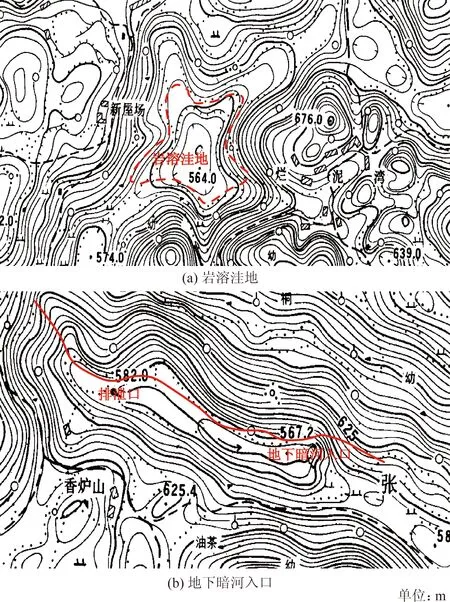

由图9(a)可以看出,岩溶洼地,该岩溶洼地的储水体积为18×104m3,消散时间为3 d,隧道穿越此洼地时,则可初步判断该岩溶洼地在最不利工况下贡献的隧道涌水量为6×104m3/d。由图9(b)可以看出:地下水的排泄口和地下水入口,再结合地表岩溶,初步判断地下水流向。

图9 平面图上的地质信息

向斜核部排泄基准面以下是否存在深部岩溶是关键,这关系到是否存在管状高水头压力。根据张倬元等[17]对圆梁山隧道毛坝向斜深饱水带特大型充填溶洞的形成及充填物成灾机制分析,认为灰岩岩体中的宽大纵张裂隙和层间滑脱空间形成了两断层间初始而且通畅的倒虹吸循环通道,两断层的地下水头差,使地下水由源向汇流动,形成了通畅的倒虹吸循环,最终形成深饱水带的大型溶洞。该研究提示排泄基准面以下也可能产生大型岩溶,需结合场地的实际情况根据岩溶产生的四要素进行分析。大量实例表明,岩溶隧道最主要的问题就是突水突泥问题[18-19]。

4.2 地质调绘成果分析

通过详细的地质调绘,基本查明地形地貌、地层岩性、地质构造、岩溶发育规律、岩溶地下水系统等水文地质与工程地质条件,构建了水文地质与工程地质概化模型。

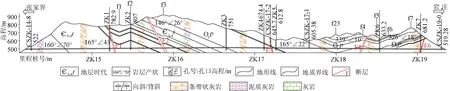

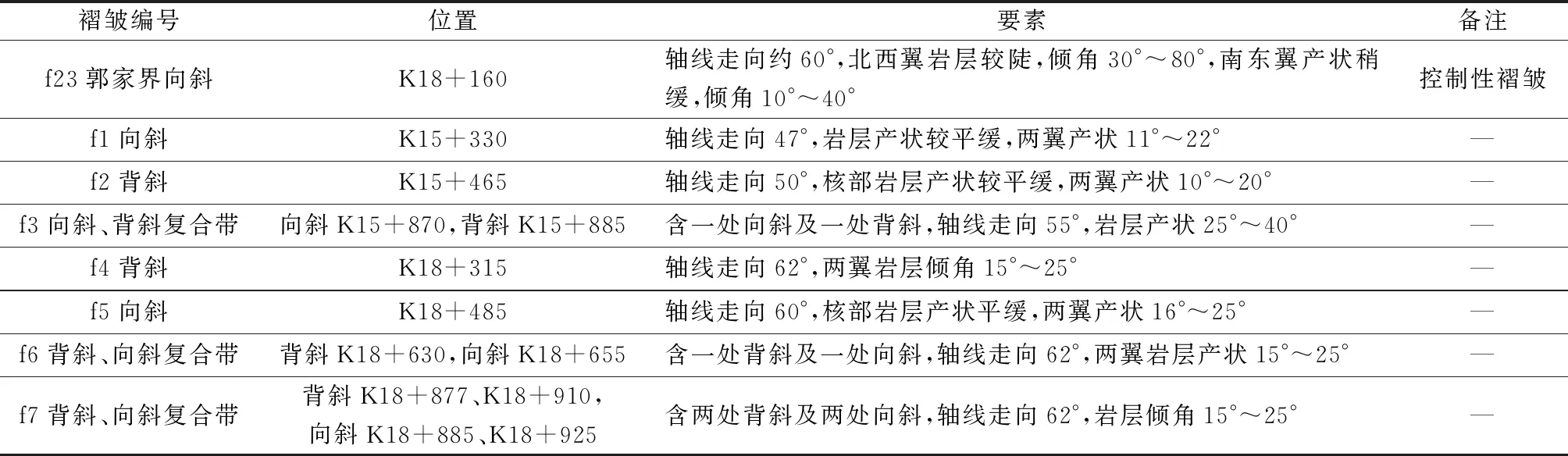

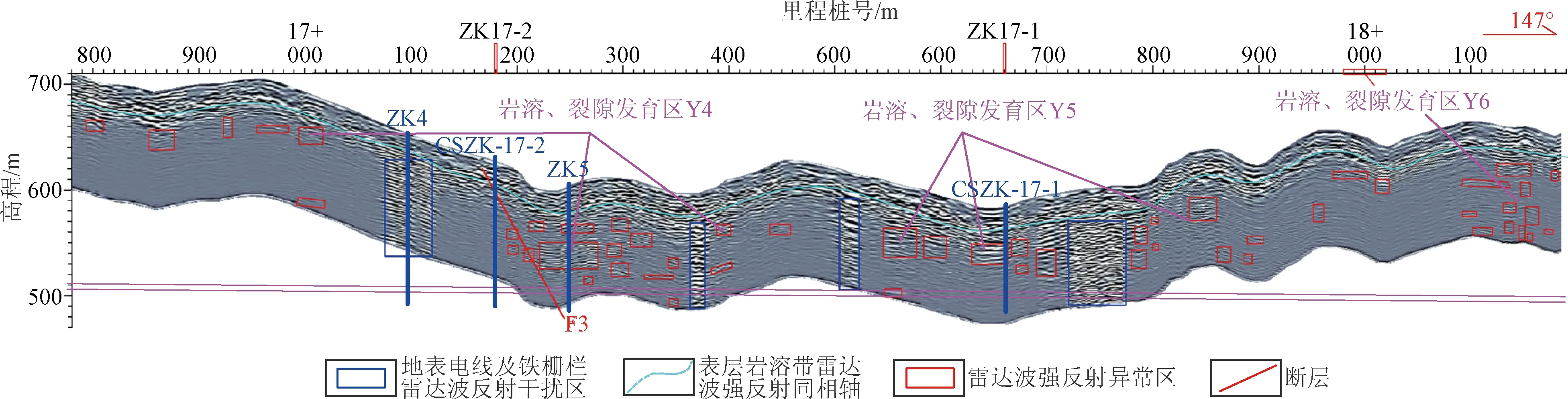

隧址区共发育7条断层和8条褶皱,断层由F35控制,其余6条断层均为F35的次生构造,褶皱由f23郭家界向斜控制,和其余7条褶皱组成复式向斜,各种构造形成了断层-复式向斜复合构造,如表2、图10所示。

图10 隧道纵断面图

表2 隧道区域褶皱统计

地表岩溶呈多尺度、多样化发育,溶隙、溶缝、溶槽、岩溶漏斗、落水洞、天窗、竖井、溶蚀洼地、岩溶槽谷及不同岩溶形态的复合发育等。地下岩溶以溶孔、裂隙管道型溶洞和地下河管道为主,具有显著密集性、不均匀性及差异化发育特征。

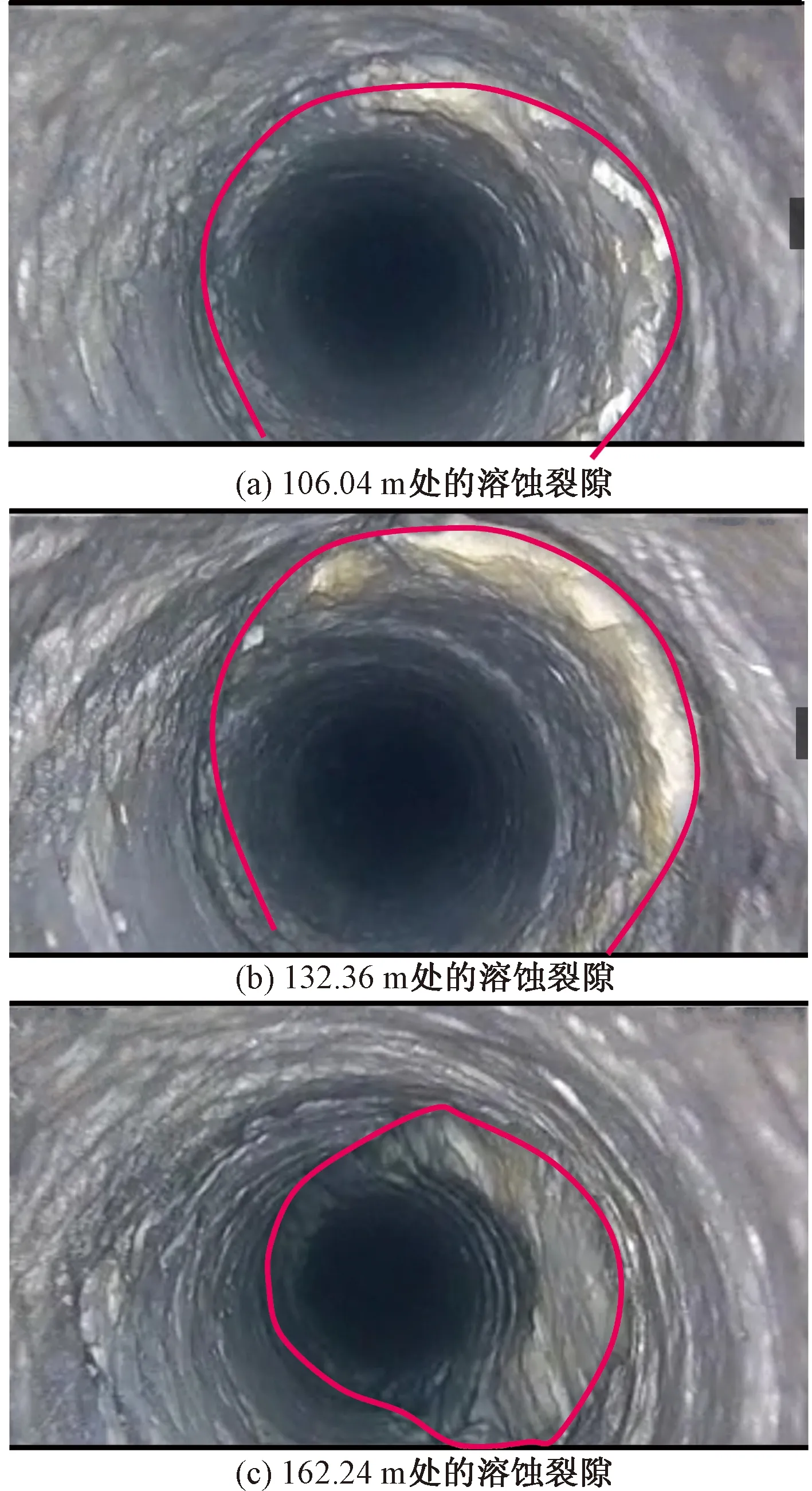

岩溶生成条件常与一定构造线有关,多沿层面、节理裂隙、褶皱及断层所形成的结构面发育,形态多呈呈裂缝状,洞高远大于洞底宽度,洞顶板呈“∧”形,溶洞廊道平直,少有较大洞室或厅堂。根据对隧道左侧2 km处的相同地质条件下的洞湾引水隧道的调查,揭露出地下岩溶的形态、规模和水平方向的线岩溶率,如表3所示。可以看出,在尚未发现明显地表岩溶的地段的水平线岩溶率可达11%,可做为隧道水平线岩溶率的依据之一。

表3 隧道区域断层统计

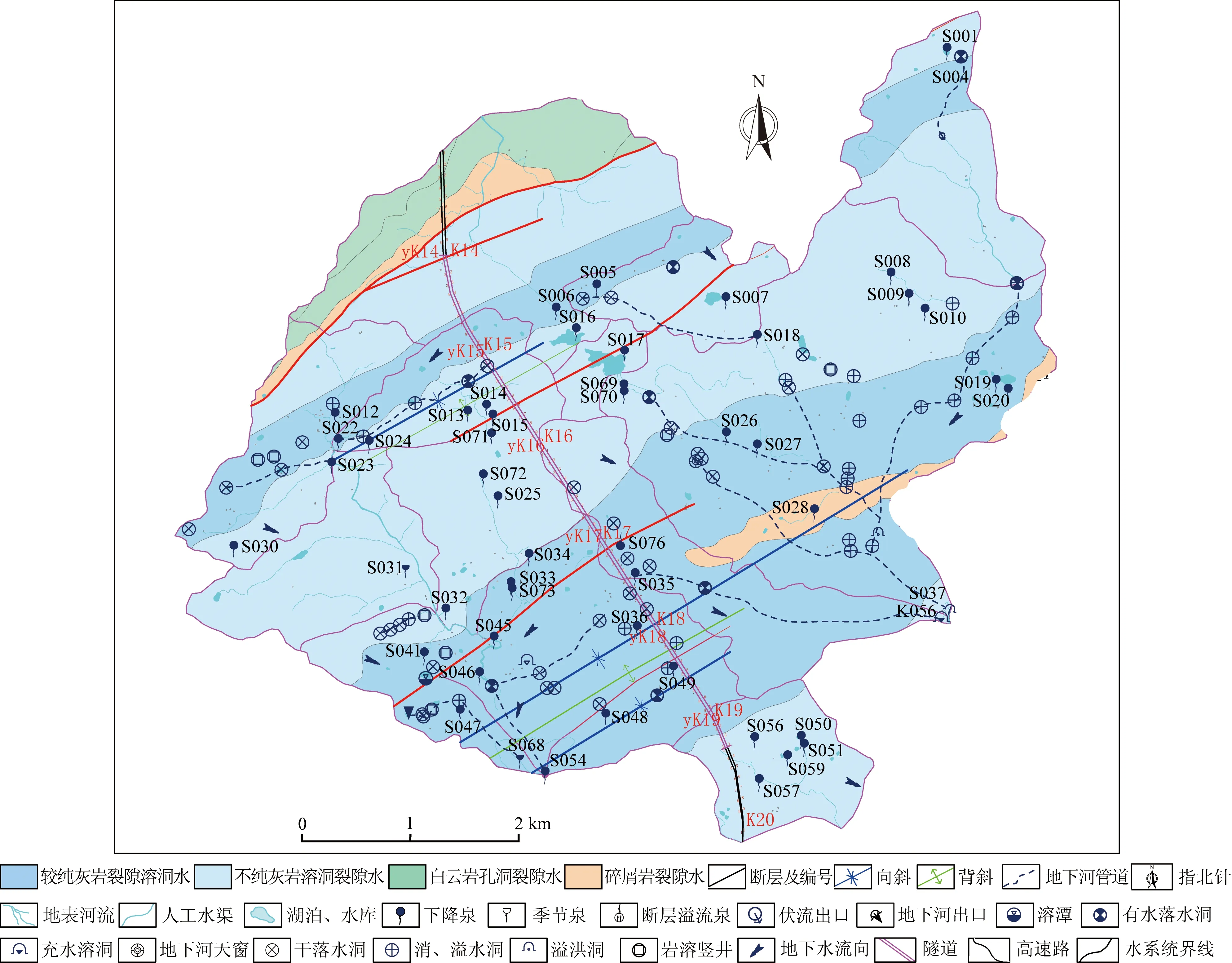

根据地表分水岭、地层岩性、补排特征、构造及地形等特征,将研究区域共划为17个地下水系统,隧道穿越9个地下水系统,如图11所示。

图11 隧道区岩溶水系统分区图

4.3 地球物理探测成果分析

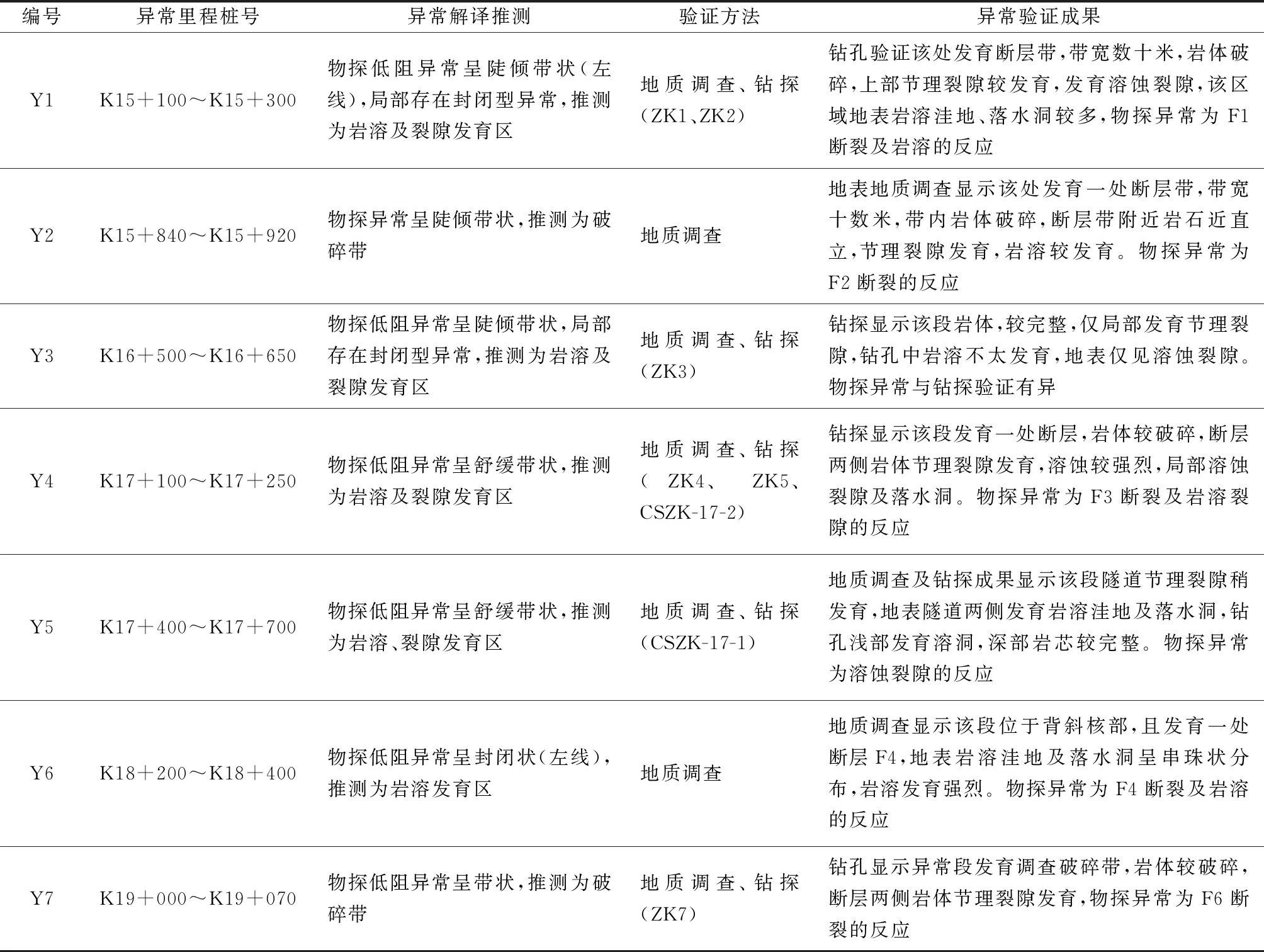

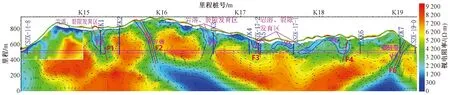

本次洞身采用的物探为CSAMT和地质雷达两种方法,物探成果如图12、图13所示。结合地质调查和钻探也充分地验证异常带,如表4所示。

表4 物探异常验证一览表

图12 隧道可控源音频大地电磁成果

图13 隧道地质雷达成果

4.4 地质钻探成果分析

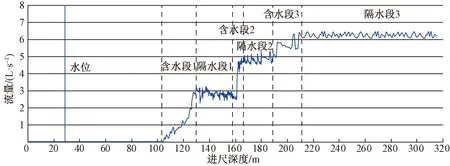

地质钻探主要目的是验证各物探异常带及查证水文地质参数等目的。工程地质钻探在表5中已对物探异常验证进行说明,不再赘述。就水文地质钻孔ZK02为例进行说明。ZK02位于大湖村,钻孔直径Φ=168 mm,隧道K15+480标段处,钻孔高程为807 m。钻孔实施深度为315 m,揭露地层为探溪组(C—3-4t)的泥质条带灰岩。潜孔锤流量监测变化曲线如图14所示。

图14 ZK2钻孔涌水量监测成果

表5 洞湾引水洞岩溶发育情况统计

可以看出,该钻孔第四系约为5 m,在钻进过程中5~102 m段无水吹出,在102 m以下钻进过程中,逐渐有水吹出,据流量监测显示,在102~132 m,吹出水量缓慢上升,出水量最终稳定在2.55 L/s,因此判断该段为含水段1。在132~158 m处,吹出水量保持不变,判断该段为隔水段1。随后,在158~165 m处吹出水量又逐渐上升,最终稳定在4.7 L/s,判断该段为含水段2。在165~189 m处,吹出水量无变化,判断该段为隔水段2。在189~211 m处,吹出水量又出现了缓慢上升,并最终稳定在6.2 L/s,判断该段为含水段3。此后,在钻进过程中吹出水量基本保持不变,判断在211~315 m均为隔水层。

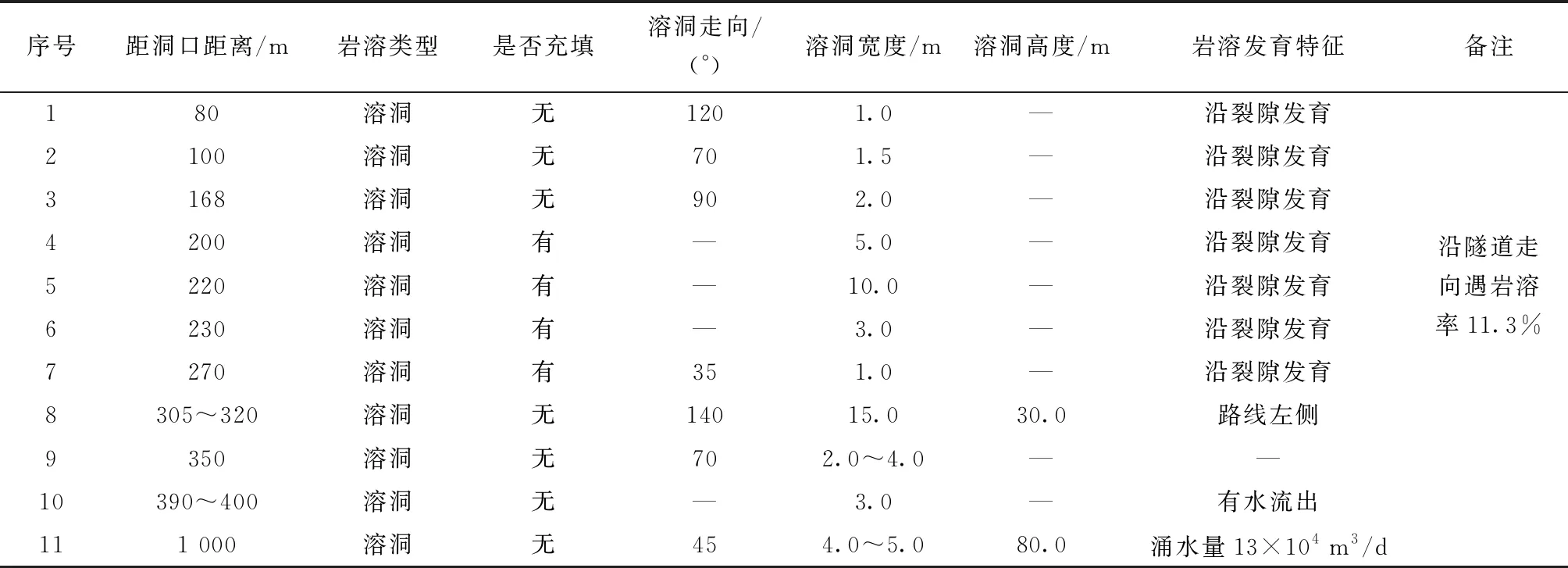

综合来看,钻孔ZK02一共揭露了3个含水段,分别为102~132、158~165、189~211 m,如图15所示。在这三段单独吹出水量分别为2.55、2.15、1.5 L/s,最终的静止水位为22.4 m,最终表现地下水高程为784.6 m,隧道承载的管状水头为286 m。流量变化曲线全程均出现锯齿状变化,结合施工过程发现,潜孔锤吹出地表碎石部分为非饱水状态,吹出地表后吸收部分水量导致流量减小,尤其是开始揭露含水段时三角堰测定流量变幅最为明显。

图15 ZK2钻孔揭露的溶蚀裂缝

4.5 风险评价

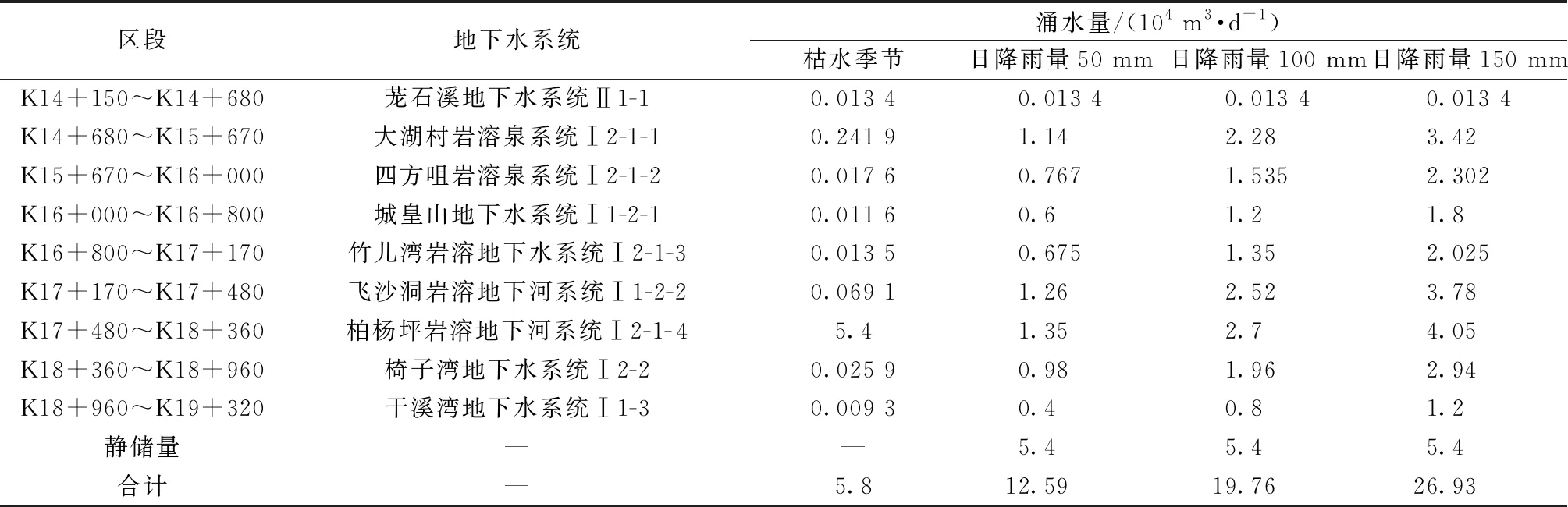

本研究的风险评价主要包括隧道涌水量预测评价和突水突泥风险评价。涌水量预测评价包括解析法和数值法。突水突泥风险评价采用层次分析法。涌水量预测考虑枯水季节、50、100、150 mm降雨量不同工况进行计算。通过解析法计算,隧道在枯水期的涌水量经评估为5.802×104m3/d,日降雨量为50、100、150 mm时涌水量分别为12.59×104、19.76×104、26.93×104m3/d,其中静储量为5.4×104m3/d,具体成果如表6所示。

表6 隧道分段涌水量计算结果

通过模型模拟运算,得到多年平均降水条件下一个水文年(12个月)的隧道涌水量,预测涌水量一月最小,为4.43×104m3/d;5月最大,涌水量为14.6×104m3/d。模拟预测日降雨量为50、100、150 mm情况下,涌水量分别为18.84×104、24.49×104、30.41×104m3/d。

两种方法计算的总体趋势是一致的,考虑到数值模拟模型的简化对计算的影响以及解析法结合了大量工程实践的经验,最终按解析法取值。

突水突泥风险评估利用层级分析法对隧道穿越的9个地下水系统对隧道涌水风险进行评估,评估结果如表7所示。

表7 隧道突水突泥风险等级划分

存在高风险的为大湖村岩溶泉系统(Ⅰ2-1-1)在隧道K14+660~K15+660里程段和柏杨坪岩溶地下河系统(Ⅰ2-1- 4)在隧道的K17+490~K18+360里程段。其中,K14+660~K15+660里程段高风险为高水头导致,K17+490~K18+360高风险则主要由向斜蓄水构造导致地下水储量丰富引起的。

5 结论

以G59呼北高速张家界至官庄段沅古坪隧道为研究对象,为查明隧道水文地质与工程地质条件,在水文地质与工程地质调查、地球物理探测、地质钻探及工程评价等方面进行了精细化勘察的探索,得出如下结论。

(1)岩溶台地高压富水特长隧道精细化勘察应在收集和分析区域地质资料、前期勘察成果、前人研究成果及类似工程案例的基础上,找出主要的水文与工程地质问题,针对这些问题进行水文地质与工程地质调绘和地球物理探测,在此基础上构建地质模型,并采用有针对性的水文地质钻探、工程地质钻探、现场监测与测试及数值仿真等方法与手段,对地质模型进行验证、丰富与优化。这种勘察技术思路具有推广应用价值。

(2)岩溶隧道主要的问题是水文地质问题,应加强水文地质研究,特别是要根据地表分水岭、地层岩性、补排特征、构造及地形等特征划分地下水系统,共划为17个地下水系统,隧道穿越9个地下水系统,以便进行涌水量预测及突水突泥风险评价。

(3)采用CSAMT进行物理探测普查和地质雷达进行精查相合的综合物探方法,揭示出研究区地质体的异常,地质调查与钻探验证异常符合性良好。

(4)常规的水文地质钻探难以精确刻画水文地质结构,采用空气潜孔锤-孔内电视复合方法查清了大湖村段水文地质结构,共揭露了3个含水段,分别为102~132、158~165、189~211 m,在这三段单独吹出水量分别为2.55、2.15、1.5 L/s,最终的静止水位为22.4 m,最终表现地下水高程为784.6 m,隧道承载的管状水头为286 m。

(5)涌水量预测评价包括解析法和数值法,考虑枯水季节、50、100、150 mm降雨量不同工况进行计算,最终按解析法150 mm降雨量工况的26.93×104m3/d涌水量进行设计。

(6)对9个岩溶地下水系统采用层次分析法进行突水突泥风险评价,高风险主要高水头及向斜蓄水构造富水造成的,分布在大湖村岩溶泉系统地下水系统及柏杨坪岩溶地下河系统。