基于SPEI的西南喀斯特核心分布区干旱时空格局分析

2022-07-09王永锋和彩霞靖娟利

王永锋, 和彩霞, 靖娟利

(桂林理工大学 a.测绘地理信息学院; b.广西空间信息与测绘重点实验室, 广西 桂林 541006)

0 引 言

干旱是全球最严重的自然灾害之一, 危及人类生存环境, 已成为科学界普遍关注的重要问题[1]。在全球气候变化背景下, 我国西南喀斯特地区干旱事件发生的强度和频率均呈上升态势, 对当地经济发展和生产生活产生了重大影响[2]。西南喀斯特核心分布区, 生态环境十分脆弱, 由于其特殊的地质生态环境背景, 干旱频繁发生。2005年云南出现了严重春旱, 2009—2010年云南、贵州和广西秋冬春三季连旱, 2011年云南、贵州春旱等[3-5]。其中, 以2009—2010年的秋冬春连旱最为严重, 持续时间近8个月, 受旱面积达0.8×107hm2(约1.2亿亩), 导致大量农作物歉收或绝收, 致使2 500万人生活用水困难, 造成了巨大经济损失[4]。因此, 研究西南喀斯特核心分布区干旱时空格局, 对指导政府防灾减灾具有重要的意义。

目前, 常用干旱指数来研究干旱特征。广泛使用的干旱指数有Palmer干旱指数、标准化降水指数(standardized precipitation index, SPI)、标准化降水蒸散指数(standardized precipitation evapotranspiration index, SPEI)等, 其中SPI因计算过程仅需降水量数据, 具有多尺度特征, 适用于区域干旱监测。然而, 在全球气候变暖的背景下, 干旱的形成及演变已不仅与降水量有关, 温度的升高也已成为加剧干旱的重要影响因子之一[6]。因此, Vicente-Serrano等[7]在SPI的基础上提出了SPEI, 该指数能兼顾Palmer干旱指数对潜在蒸散变化的灵敏性和SPI的多尺度特征优势, 在区域干旱监测与评估中得到广泛应用。以往研究表明, 西南地区年际和季节均呈干旱化趋势[8-10], 在年际和季节尺度上表现出2~4年的显著周期[11]; 西南地区干旱事件的强度和持续天数呈增加趋势, 极端干旱事件强度和持续天数呈小幅减少趋势, 总体呈干旱化趋势[2]; 贵州省呈干旱化趋势, 且干旱频率和强度呈现不同程度的增加[12]; 广西干旱在空间上分为桂东北地区、桂西北地区和桂南地区3个典型区域, 各区域干旱的时空变化和频率分布差异显著[13]。

以上研究成果对揭示西南喀斯特核心分布区干旱时空演变特征具有重要参考价值。然而, 现有研究时段主要集中在2015年以前, 重点研究干旱的时空演变特征, 运用经验正交函数(empirical orthogonal function, EOF)分解分析干旱空间格局的研究不多见。鉴于此, 本文基于西南喀斯特核心分布区1902—2018年的SPEI数据集, 分析干旱的时空变化规律和时空模态特征, 以期揭示研究区近100多年干旱的时空格局, 为干旱预警及生态系统安全提供科学依据。

1 研究区概况

西南喀斯特核心分布区位于97.07°—112.45°E、20.72°—29.40°N, 行政区包括云南、贵州、广西三省区(图1), 属于全球三大喀斯特集中分布区之一, 生态环境十分脆弱。研究区西邻青藏高原, 地势西北高东南低, 地表崎岖, 岩溶地貌类型复杂多样。该区地处热带、亚热带季风气候区, 降水量季节和区域差异明显, 多年平均气温和降水量大致从东南向西北递减。区内碳酸岩大面积出露, 地表土壤瘠薄, 石漠化问题突出。区内水系发育, 属于黄河、长江、珠江等水系源头, 是我国重要的生态屏障。

图1 研究区格点SPEI空间分布

2 数据与方法

2.1 数据来源及预处理

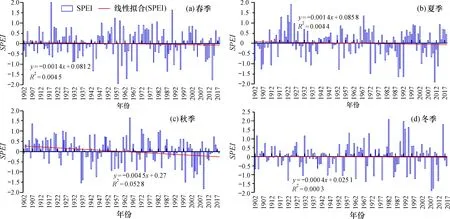

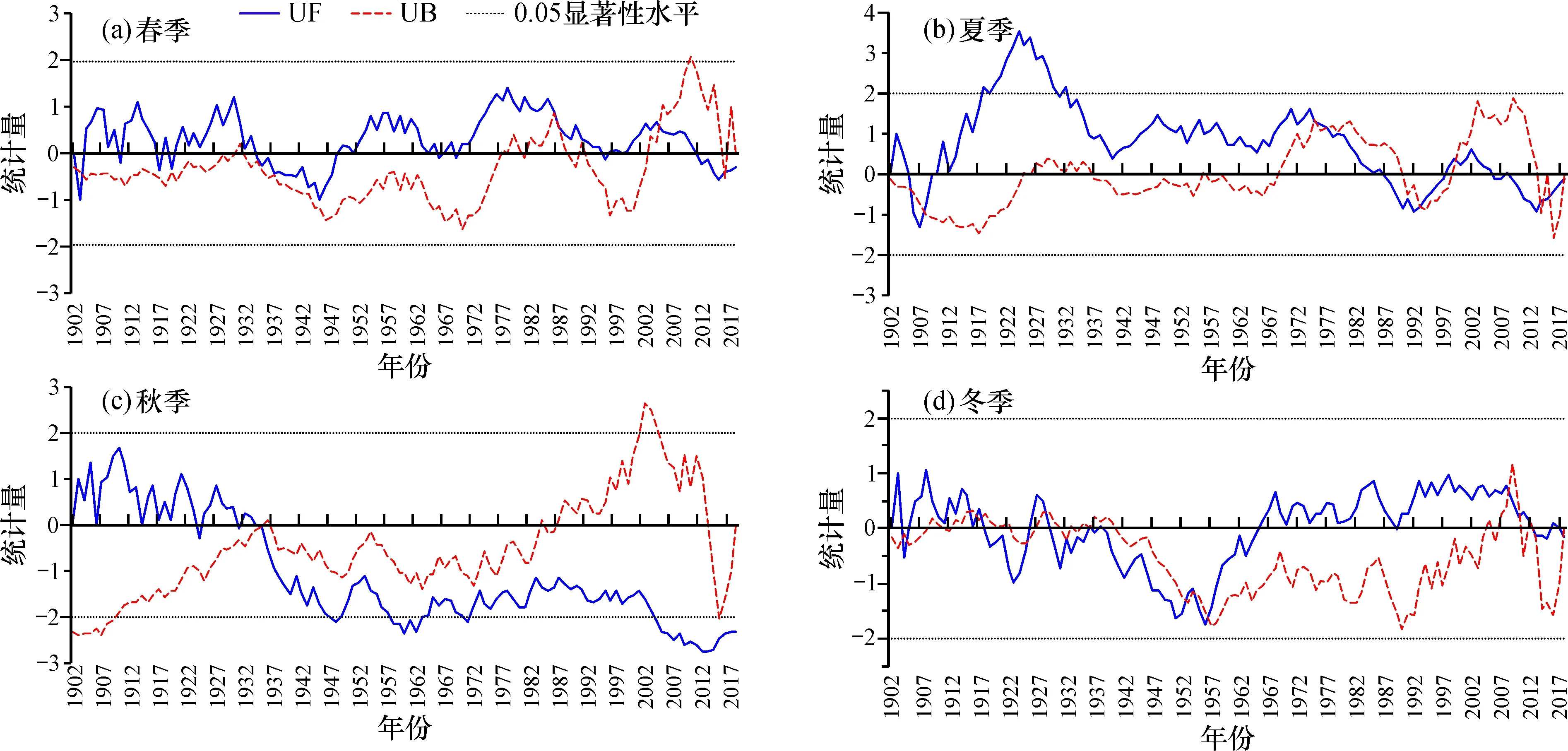

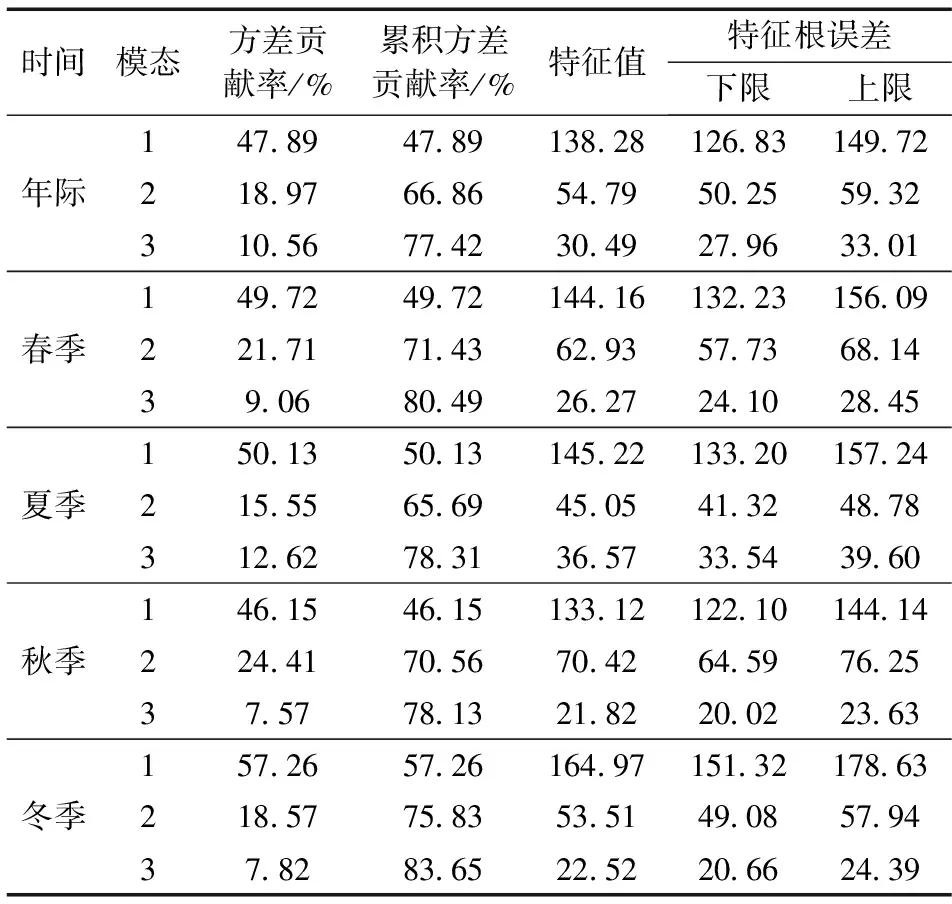

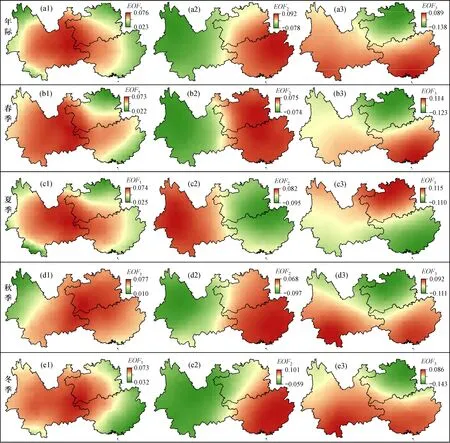

采用的月尺度SPEI数据集(V2.6)来源于气候研究委员会(Climate Research Unit),时间跨度为1902—2018年,空间上覆盖全球, 空间分辨率0.5°×0.5°,以*.nc格式存储。SPEI值的大小可以反映区域干湿程度, 其值越大表示越湿润, 越小则表示越干旱。参照《气象干旱等级》(GB/T 20481—2017), 将SPEI值划分为以下等级: 极端湿润(SPEI>2.0)、严重湿润(1.5 2.2.1 Mann-Kendall突变检验 运用Mann-Kendall(MK)突变检验方法研究西南喀斯特核心分布区多尺度气象干旱时间序列是否存在突变点, 具体计算方法参考文献[14]。统计量UFk和UBk(k=n,n-1, …, 1)是按照干旱时间序列的顺序和逆序分别计算的统计量序列, 若UFk和UBk的值大于0, 表明序列呈上升趋势, 反之呈下降趋势。在给定显著水平α=0.05, 则U0.05=±1.96, 若UFk和UBk超过临界直线时, 表明上升或下降趋势显著。如果UFk和UBk两条曲线在临界线之间出现交点, 则交点即为时间序列的突变点。 2.2.2 趋势分析 用Sen-Median趋势分析方法研究西南喀斯特核心分布区多尺度气象干旱的长期变化趋势, 并通过MK方法对干旱时间序列变化趋势的显著性进行检验, 具体计算公式为[15-16] (1) 式中:β为逐像元SPEI的变化趋势;i、j为时间序列;xi和xj分别为i和j时间的像元SPEI值。当β>0时, 表明该像元SPEI呈上升趋势;β<0, 表明该像元SPEI呈下降趋势。变化趋势的显著性用MK检验统计量Z值来判断, 在给定α显著性水平下, 如果|Z|≥Z(1-α/2), 表示研究序列在α显著水平上存在显著变化。当|Z|>1.65、1.96和2.58时, 表示趋势分别通过了90%、95%和99%的显著性检验。 2.2.3 经验正交函数分解 经验正交函数(EOF)分解是气候变量场时空结构分解的主要方法。EOF分解的原理[17]是将某气候变量场的观测资料以矩阵形式表示为 (2) 式中: 将Xm×n看作是p个空间特征向量和对应的时间权重系数的线性组合,Xm×n=Vm×pTp×n, 其中,m是格网点,n是时间序列长度,T为时间系数,V为空间特征向量, 通过该过程将变量场的主要信息集中由几个典型特征向量表现出来。本文对西南喀斯特核心分布区多尺度SPEI进行EOF分解, 根据方差贡献的大小提取主要空间模态及其对应的时间系数, 并通过North准则对空间模态的显著性进行检验[18], 揭示干旱的时空格局。 从图2可见, 1902—2018年西南喀斯特核心分布区旱涝交替比较频繁, 变化速率为-0.033/10 a, 整体呈不显著干旱化趋势(P>0.05)。其中, 1930年以前主要为湿润期, 1930—2003年干旱和湿润交替出现, 2003年以后主要为干旱期。1918年SPEI值为1.88, 达到严重湿润; 2009和2011年SPEI值分别为-1.69和-1.86, 达到严重干旱。从MK突变检验结果可知, 虽然UF和UB有多个交叉点, 但UF曲线未曾超过0.05显著性水平线。1902—1936年UF曲线大于0, 其他时段以小于0为主, 表明1936年以前较湿润, 之后呈干旱化趋势, 但变化趋势不显著。 图2 SPEI年际变化趋势及突变检验 西南喀斯特核心分布区季节SPEI均呈下降趋势(图3), 其中SPEI在春夏冬三季均呈不显著下降趋势(P>0.1),春夏两季的变化速率为-0.014/10 a,而冬季变化速率仅为-0.004/10 a;秋季SPEI呈显著下降趋势(P<0.05), 变化速率为-0.045/10 a, 表明研究区1902—2018年秋季干旱化趋势显著。统计分析表明, 春季严重干旱的年份有3年, 1958年最为典型, 严重湿润级别以上的年份有1918和1990年; 夏季严重干旱的年份也有3年, 2011年最为典型, 严重湿润的年份仅有1924年; 秋季在1936和2009年严重干旱, 1965年严重湿润; 冬季达到严重干旱的年份包括2009和2010年, 达到严重湿润的年份有5年, 1983年最为典型, 达到极端湿润。 图3 SPEI季节变化趋势 从图4可以看出, 四季UF和UB均有交点出现, 但变化趋势有一定差异性。春季, 1934—1948年和2010年以后UF曲线以小于0为主, 但未超过0.05显著性水平线, 表明研究区干旱化趋势不显著。夏季, 1918—1932年UF曲线大于1.96, 表明这个时段研究区湿润化趋势显著; 1987—1997年和2006年以后SPEI以小于0为主, 但干旱化趋势不显著。秋季, UF和UB在1934年出现交点, 突变点后UF曲线多次超过0.05显著性水平线, 在2003年以后干旱化趋势显著。冬季, UF和UB曲线未超过0.05显著性水平线, 无突变点。 图4 SPEI季节变化突变检验 从图5可看出, 西南喀斯特核心分布区年际SPEI趋势系数β介于-0.007 7~0.005 6, 均值为-0.003 1。SPEI呈下降趋势的区域占比(84.2%)大于呈上升趋势的区域(15.8%), 表现出以干旱化趋势为主的空间分布格局。除广西东部地区以外, 其他地区SPEI均呈不同程度的下降趋势, 云贵高原和广西西部喀斯特分布区干旱化趋势尤为显著; 其中SPEI呈显著下降趋势(P<0.05)的地区主要分布在云南省的昭通市、曲靖市和文山县, 贵州省的毕节市、六盘水市和兴义市以及广西的百色市和凭祥市。SPEI呈上升趋势的区域集中分布在广西东部地区, 其中东北部的贺州市、钟山县、平乐县和桂林市上升趋势显著。 图5 SPEI年际变化趋势及显著性空间分布 以上分析表明, 近100多年来研究区呈干旱化趋势, 相较于非喀斯特地区, 喀斯特地区干旱化趋势更为显著。 由图6可见, 西南喀斯特核心分布区季节SPEI变化趋势空间差异显著。春季, 绝大部分地区SPEI呈下降趋势(84.19%), 其中呈显著下降趋势(P<0.05)的区域仅占1.37%, 集中分布在云贵高原的中部和广西的西南部地区, 表示这些地区春季干旱化趋势显著(图6a)。夏季, SPEI呈上升和下降趋势的区域占比分别为38.14%和61.86%, 其中广西和贵州大部分地区以上升趋势为主, 而云南和广西西部地区以下降趋势为主, 但绝大部分区域变化趋势不显著(图6b)。秋季, SPEI呈下降趋势的区域相较于夏季继续向北、向东扩散, 占比达到93.47%, 其中呈极显著下降趋势(P<0.01)和显著下降趋势(P<0.05)的区域占比分别为25.37%和18.01%, 集中分布在云贵高原和广西西北部区域, 绝大部分地区为喀斯特分布区; SPEI呈上升趋势的区域相较于夏季缩小至广西东部地区, 仅占6.53%(图6c)。冬季与秋季相比, 干旱化趋势并不显著, SPEI呈上升趋势的区域(42.96%)略低于呈下降趋势的区域(57.04%), 绝大部分地区变化趋势不显著,其中SPEI呈显著下降趋势的区域仅占4.82%, 集中分布在云南的横断山脉地区(图6d)。 图6 SPEI季节变化趋势及显著性空间分布 以上分析表明, 近100多年来研究区四季总体均呈干旱化趋势, 以秋季干旱化趋势最为显著, 喀斯特地区干旱化趋势尤为显著。 从表1可知, 西南喀斯特核心分布区年际和季节EOF分解的前3个特征值的累积方差贡献率达到75%以上, 通过了North显著性检验。因此, 前3个特征值对应的特征向量能够较好地反映研究区近100多年来年际和季节干旱的主要空间分布特征。 表1 SPEI序列EOF分解的前3个特征向量贡献率 3.3.1 空间分布特征 从图7a1、a2、a3可以看出, 年尺度EOF1特征向量均为正值, 表明研究区近100多年来整体偏干或偏湿,高值区主要集中在云贵高原, 向四周呈减小趋势, 说明云贵高原对干旱敏感。EOF2在空间上以遵义—毕节—安顺—兴义—文山一带为界,呈东西反向分布特征, 空间系数呈东正西负,这说明东西干湿相反, 东部偏干则西部偏湿或东部偏湿而西部偏干;东部空间系数的高值区主要分布在广西东北部地区, 而西部空间系数高值区主要分布在云南西部地区, 表明这些地区对干旱敏感。EOF3在空间分布上大致以贵州与广西和云南接壤地区为边界,呈东北—西南反向分布特征, 东北部空间系数为正、西南部空间系数为负。 在季节尺度上,EOF1特征向量均为正值, 总体呈中间高四周低的空间分布格局, 但仍具有一定差异性;春季,EOF1高值区主要分布在云贵高原, 低值区分布在贵州东北部和广西东南部地区; 夏季,EOF1的空间分布格局与春季类似, 但高值区向中间集中; 秋季,EOF1总体以楚雄—临沧为界, 以东为高值分布区, 以西为低值分布区; 冬季,EOF1高低值分布区以遵义—凯里—河池—凭祥为界, 以东为高值集中分布区, 以西为低值集中分布区。EOF2在空间上总体呈东—西反向分布特征, 但四季存在差异:春秋冬三季(图7b2、d2、e2),EOF2在空间上大致以昭通—毕节—六盘水—兴义—文山为界, 空间系数数值呈东正西负, 但在冬季分界线向东南方向偏移; 夏季,EOF2空间系数呈东负西正, 分界线与其他三季基本相同,这说明在季节尺度上研究区东西干湿相反, 东部偏干则西部偏湿或东部偏湿而西部偏干。EOF3(图7b3、c3、d3、e3)在空间分布上大致以临沧—楚雄—昆明—曲靖—百色—河池—桂林为界呈南—北反向分布特征; 春秋冬三季空间系数呈南正北负, 而夏季空间系数呈南负北正; 且夏秋冬三季, 分界线在云南省有向北偏移趋势。 图7 年际和季节SPEI序列EOF前3模态空间分布 3.3.2 时间变化特征 从图8a1、a2、a3可看出, 在年尺度上EOF1对应的时间系数PC1整体呈显著下降趋势(P<0.05), 变化速率为-0.636/10 a,EOF2和EOF3对应的时间系数PC2和PC3均呈不显著上升趋势(P>0.1), 变化速率分别为0.200/10 a和0.107/10 a,说明模态1有从“全区偏湿”的空间分布形式转化为“全区偏干”形式的显著趋势, 而模态2和模态3空间分布形式变动不明显。从图8b1~e3可知, 季节尺度上EOF对应的时间系数PC变化趋势具有一定差异性,PC1和PC2波动比较频繁, 而PC3波动比较平缓; 春夏冬三季时间系数PC变化趋势绝大部分未通过P<0.1显著性检验, 仅秋季PC1和PC3变化趋势分别通过P<0.05和P<0.1显著性检验。 图8 年际和季节SPEI序列EOF前3个模态时间系数变化特征 时间系数代表了这一区域由特征向量所表征的分布形式的时间变化特征; 系数绝对值越大, 表明这一时刻这类分布形式越典型[17]。对年际和季节尺度3种模态的时间系数进行统计, 结果如表2所示。统计结果表明, 第1模态偏旱的典型年份有32年, 偏涝的典型年份有26年, 模态1共出现58年, 占比为49.57%; 其中年尺度上7年偏旱、3年偏涝, 2009和2011年干旱最为严重; 春冬两季偏旱的年份略少于偏涝的年份, 夏秋两季偏涝年份少于偏旱年份,其中2014年春季干旱最为严重、2009年秋冬季和2011年夏季最为偏旱。第2模态西部偏干东部偏湿的典型年份有7年, 西部偏湿东部偏干的典型年份有10年, 属于模态2的有17年, 占比为14.53%。第3模态北部偏湿南部偏干的典型年份有7年, 而北部偏干南部偏湿的典型年份有5年, 模态3共出现12年, 占比为10.26%。由此可见, 模态1为西南喀斯特核心分布区近100多年来干旱空间分布的主要类型。 表2 不同时间尺度SPEI EOF分解的前3个模态的典型旱涝时间统计 本文研究结果表明,西南喀斯特核心分布区年际和季节均呈干旱化趋势, 秋季干旱化趋势最为显著。王兆礼等[19]基于SPEI对中国流域尺度干旱研究表明我国年际和季节总体呈微弱干旱化趋势, 东北、黄土高原和西南地区均呈干旱化趋势, 而西北地区湿润化趋势显著。黄晚华等[20]基于SPI对我国南方干旱的研究指出西南地区呈干旱化趋势, 春秋两季干旱有加重趋势, 而夏冬两季干旱有减轻趋势。本文季节干旱变化趋势与上述研究结果不完全符合的原因可能是王兆礼等[19]研究年限为31年, 黄晚华等[20]的为58年, 而本文的研究年限为117年。此外, 黄晚华等[20]所选干旱指标为SPI, 该指数未考虑热量因子对潜在蒸散发的贡献, 而SPEI考虑了降水量-蒸散之间的水分平衡关系, 能较好地刻画气候变暖背景下区域干旱[21]。王东等[8]指出西南地区年际呈干旱化趋势, 四季大部分区域呈干旱化趋势, 以秋季最为突出。史晓亮等[10]研究发现西南地区整体上呈微弱干旱化趋势, 近年来干旱化趋势有所缓解。贾艳青等[2]指出西南地区总体呈干旱化趋势。以上有关西南地区的研究结论与本文的结论基本相符, 部分研究结果不一致的原因主要与研究范围、研究时段有关。 2009和2011年是典型的严重干旱年, 其中2009年秋冬干旱、2011年夏季干旱最为典型。王素萍等[22]指出,2009年冬季至2010年春季西南大部分地区降水偏少3~8成, 云南、广西、贵州等省(区)旱情尤为严重。黄荣辉等[4]研究也表明我国西南地区2009年秋季至2010年春季发生的严重干旱为近50年所罕见, 此次持续严重干旱期降水严重偏少40%~60%。Sun等[23]也指出2009年西南大旱是1961—2012年期间发生的最为严重的干旱之一, 此次大旱主要归因于降水量偏少, 但在干旱演变过程中蒸散发也起到了决定性作用。段海霞等[5]分析表明,2011年西南地区发生不同程度的干旱, 以云南旱情最为严峻,截止8月底统计数据显示此次严重干旱经济损失约213亿元, 云南和贵州损失严重, 干旱导致水资源明显减少, 红水河、乌江流域来水偏少8成以上, 多数水利工程干涸或接近死水位。以上分析表明, SPEI对西南喀斯特核心分布区干旱具有较好的指示作用。 西南喀斯特核心分布区干旱变化趋势呈现出显著的空间差异性, 喀斯特地区干旱化趋势相较于非喀斯特地区更为显著, 这与喀斯特地区特殊的地质环境背景密切相关。闵小莹等[24]研究表明, 喀斯特石漠化地区复杂的人类活动和特殊的地上与地下二元水文结构以及碳酸岩丰富的节理裂隙导致了土壤水分渗漏强烈, 地表干旱缺水, 临时性干旱严重。毛春艳等[25]指出,喀斯特山区地形地貌起伏大、地块破碎, 其干旱与地形因子显著相关。 此外, 杨金虎等[26]指出,西南地区干旱主要与大气环流及热带海表温度异常密切相关; 黄荣辉等[4]也指出西南大旱是大气环流的严重异常, 导致从孟加拉湾来的水汽很难到达云贵高原, 从而引起了此地区降水长期偏少、温度偏高。胡学平等[27]对热带海表温度异常特征分析表明, 西南地区干旱受El Nino事件影响, 导致热带西太平洋上空对流层下层出现反气旋环流异常, 阻碍了西南地区的水汽输送。刘琳等[28]对西南地区旱涝演变与ENSO事件的关系研究指出, El Nino事件强度增大时西南地区的干旱事件增多。 本研究基于SPEI揭示了近100多年来西南喀斯特核心分布区干旱的时空格局, 能为研究区干旱的预警提供依据。由于干旱成因具有复杂性, 本文未对干旱的成因进行深入探讨, 在后续的研究中将综合考虑气候、植被、地形地貌、地质背景、人类活动、大气环流等因素对干旱的综合影响。 本文基于标准化降水蒸散指数, 从年际和季节尺度揭示了近100多年来西南喀斯特核心分布区干旱时空格局, 得出以下结论: (1)从干旱的时间演变来看, 西南喀斯特核心分布区年际SPEI总体呈不显著下降趋势(P>0.05); 季节SPEI均呈下降趋势, 仅秋季干旱化趋势显著(P<0.05); 年尺度和季节尺度SPEI变化趋势无显著突变。 (2)从干旱的空间演变趋势来看, 研究区年际SPEI总体呈下降趋势, 云贵高原和广西西部喀斯特分布区SPEI下降趋势显著(P<0.05); 季节SPEI以下降趋势为主导, 秋季干旱化趋势尤为显著。 (3)从干旱时空模态分析来看, 研究区年际和季节SPEI的前3个模态分别反映了研究区干旱具有全区一致变化、东—西和南—北干湿反向的空间格局; 年尺度上第1模态对应的时间系数呈显著下降趋势(P<0.05); 季节尺度上不同模态对应的时间系数变化趋势不显著。2.2 研究方法

3 结果分析

3.1 干旱时间变化特征

3.2 干旱空间变化趋势

3.3 干旱时空模态分析

4 讨 论

5 结 论