基于用户位置的低轨卫星波束关闭方法分析

2022-07-07张家芳

张家芳

(国家广播电视总局二O二二台,新疆 喀什 844000)

1 低轨卫星系统结构与特点

目前,低轨卫星系统多采用多波束天线,具有良好的覆盖性能,已经成为多用户高通量卫星通信的关键技术。不过,近地轨道卫星在运行时相应轨道具有固定的特征,且所有的轨道卫星位置都遵循特定规律,当卫星的实际飞行方向为低纬度到高纬度状态时,必然会导致两个卫星的间距减少,重复覆盖的范围扩大,部分区域的波束出现重叠应用的现象,不仅会造成资源浪费,而且也会带来波束间互相干扰的问题,严重影响卫星通信质量和卫星系统性能。与普通的卫星系统一样,低轨卫星系统的结构也具有三个组成部分;控制中心、地面段以及空中段,如图1所示。

图1 低轨卫星系统的组成结构

该系统的显著特征就是全球范围内都覆盖了低轨卫星群,只要处于地球围着的用户,都可以借助于卫星群实现即时通信,即在任何地点或时间与地球上任何位置其他用户进行通信。低轨卫星系统通信设计的主要特点如下。

(1)低轨卫星系统的星座是由多颗在轨卫星按照特定设计组成的,以便于低轨卫星系统能够对用户进行多方位的覆盖。

(2)低轨卫星系统相较于中轨或高轨,其与地面的距离相对较小,因而卫星在进行信号传输时的延时更短,信号的传输也不会产生过大衰弱,更容易实现用户定位。

(3)低轨卫星系统的卫星体积小,制造成本低,有利于在通信功能上的简化。

(4)系统卫星群规模较大,卫星的数量比较多且各卫星都处于快速运行状态,因而产生的卫星间交换运动比较频繁,其多普勒频移十分明显,这会让卫星控制的难度大幅提升。

2 低轨卫星及多波束天线建模

2.1 低轨卫星建模

低轨卫星星座系统在现阶段主要有铱星系统和全球星系统两种。铱星系统由空间段、系统控制段、用户段、关口站段4部分组成。全球星系统由卫星星座、卫星控制中心、地面关口站、用户组成,基本与铱星系统相同,主要区别是全球星系统融合了卫星网络和地面网络,切实实现了在全球范围内的个体用户移动通信。本文研究基于用户位置的低轨卫星波束关闭方法,铱星系统能够为模拟分析提供更加精准的结果。使用STK仿真软件建模,采用近圆极轨道星座,由66颗卫星开展通信服务就可实现对地球的全面覆盖,并均匀分布在6个轨道面上,可设置6颗备用卫星,为降低软件计算量,不进行备用卫星的设置。设计轨道高度780km,轨道倾角86.4°,除了第一与第六轨道面外,其他相邻轨道面间隔为31.6°,相邻轨道内卫星相位差为16.36°。在STK仿真软件中建立LEO卫星星座模型,生成各个卫星的轨道数据文件,再将这些轨道数据导入OPNET网络仿真软件中,确保卫星轨道布局的合理性[1]。

2.2 多波束天线建模

在低轨卫星的铱星系统完成建模工作后,为每个卫星配备3副相控阵天线设施,其中每一副相控阵天线产生的点波束量都为16个左右。在实际建模中参考过往记录中的铱星系统波束特征,以使多波束天线更符合实际情况。多波束天线与的功能与一般的卫星网络相同,也包含了对寻呼并更新用户位置的主要功能,在模拟中依然需要克服用户移动性带来的卫星系统用户位置管理难点。另外,在实际情况下低轨卫星系统进行用户位置更新与寻呼都会占用一定的网络资源,卫星会产生功率消耗,在多波束模型中降低了用户位置的信令代价,也将相邻波束的重叠覆盖面积进一步减小,能够更为客观准确地反映出卫星个体的多波束覆盖状况。在OPNET软件中各波束用φ和θ符号表示,φ符号表示单个二维圆锥的表面值,这种表面需要被转换为坐标系的二维函数形式,而函数的横坐标就是θ,纵坐标为天线增益。不过,铱星系统的天线增益数值是保密的,只能根据实际情况分析,近似拟合的方式获得天线增益。OPNET天线建模方式分为图形化与文本化两种,图形化比较直观,但不够精准,而在部分天线模型上会有数千个点位需要刻画,会产生较大工作量。因此,在多波束卫星天线建模中采取文本方式。

3 基于用户位置的低轨卫星波束关闭方法

3.1 确定用户覆盖

以低轨卫星系统的卫星网络实际运行为参考,在进行用户覆盖确定时,以全面覆盖为基础,进一步探析适合低轨卫星通信的关闭波束手段,从而减少系统的干扰作用,尽可能节省波束资源,降低用户切换情况。

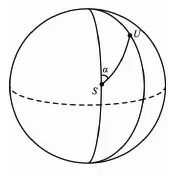

在卫星三维坐标中,低轨卫星本体可被看作是原点,其X轴表示实际运行方向,Z轴则表示卫星面向地球的方向,Y轴运用左手定则来进一步确定。需要注意,低轨卫星通信系统与地面通信系统不同,不同轨道层面产生的波束会以不规则椭圆形状来呈现覆盖区域,因而不可将其看作圆形波束覆盖区域来计算低轨卫星通信网络。还需进行空间关系的构建,主要依据用户实际位置及卫星朝向用户的波束指朝向方向,充分结合波束指向的方位角、俯仰角以及半波束角等来呈现出空间覆盖关系与范围,具体示意情况图见图2。其中,α角表示卫星位置S与用户U之间从北向东偏离的角度值。同时,其星座轨道之间倾角用β来表示,若是对卫星运行方向及相对于用户位置进行计算,还需考虑卫星与用户之间所夹的地心角,从而得到用户相对卫星的仰角[2]。

图2 用户方位角示意图

在实验过程中会不断模拟波束指向卫星与用户之间的空间夹角变化。若是波束具体指向和波束到达用户的指向之间所形成夹角与该波束实际宽度的一半数值相比较小,那么就可认定该用户位于波束的实际覆盖区域,反之则不处于覆盖区域。

3.2 基于用户位置的波束关闭

波束关闭方法应当是动态式的,卫星可以根据通信网络中用户覆盖的情况以及卫星通信网络中其他卫星波束覆盖状况,对开关重叠部分的波束进行选择,就可能进一步节省波束,也能降低乒乓切换频率,从而提高卫星系统的性能。为了确保用户在波束的覆盖范围内,应对网络中重叠波束尽可能完全关闭,让网络服务波束的数量向着最小化变化。这就需要模拟可关闭波束集合来得出最优解,而且要清楚在卫星网络中存在一个用户被多个波束覆盖的情况,在这种情况下,最优解并非唯一解,可能存在两种或多种选择方案。为了避免方案选择的冲突,依然要求解出最优解,也就是增加极小碰撞集问题。简单来说可将解决较小碰撞集问题看作卫星通信系统在用户覆盖上得到的局部最优解,避免关闭波束存最优解迅速确定难度较大的现象出现。

在此基础上,对波束进行关闭的集合进一步运用贪婪算法来计算,将集合组成为集合簇,对集合中出现次数最多的元素进行查询,随机选择一个元素进行计算,之后更新集合簇,反复重复此循环直至得出当前卫星网络可以关闭的波束集合。此计算循环还需注意得出决策时间的间隔,同轨道中相邻卫星经过同一纬度时存在一个间隔周期,且统一轨道上均匀分布11颗卫星,需要根据用户被波束覆盖的时间来将整个轨道波束覆盖周期进行划分,用户在不同波束覆盖情况下的进入和移出波束覆盖区的时刻为计算时间,其中计算时间的间隔取决于用户被覆盖状态改变的时刻,而且周期必须被划分为有限个时域,用户被覆盖状态改变的时刻必须是时域内的任意数值,才能得到准确的波束关闭决策时刻。

3.3 用户位置预测

在基于用户位置的波束关闭方法中,卫星和用户都存在移动性,对用户位置进行预测,将提前且更加准确地得出用户位置信息,从而使波束关闭方法的效果得到提升。在低轨卫星系统的用户中,高速用户占比较大,包括高铁、飞机等,这些高速用户具有速度快的特点,但是方向改变的幅度较小。先要针对高速用户开展位置预测,根据用户位置的寻呼架构以及速度方向和速度大小来预测用户当前所处波束区域,并以此预测用户后续进入的波束区域,以此来提前预测波束区域的开关,使部分波束可以长期关闭,部分波束也能够提前启动,来满足高速用户的通信网络服务需求。而低中速用户的移动速度较慢,用户方向改变的随机性很大,用户移动变化不太显著。因为要想精准预测用户位置,可以基于马尔卡夫预测模型的构建,在波束覆盖范围内提出“层”的概念,包波束覆盖区域内会呈现出环状用户位置划分,且在最中间区域的用户位置被更新后单独构成以环,之后以此向外层扩展环的数量,以此类推。在环形区域中模拟每层之间的转移概率,将位于层边的顶点用户与非顶点用户的转移概率进行综合分析,得到每层之间的转移概率。将低轨卫星用户在波束覆盖区域内的移动模拟成一个二维的随机移动模型,并根据每层情况以此计算出第n层转移至第n+1层的概率,层内波束的关闭优先级应当按照用户的优先级顺序进行计算,这样就可以采用波束关闭方法预测用户位置变化,提高波束开关的效率。

4 模拟结果与分析

4.1 结果

使用OPNET网络仿真软件搭建模拟场景,再由STK仿真软件生成星座轨道数据文件,并导入OPNET场景中,得知用户在不断波束区域、不同纬度分布,波束关闭方法能否有效实施,模拟总时长为3600 s。针对网络中出现的切换次数进行计算,并在卫星网络中落实波束间切换和星间切换,在卫星的支持下对相关切换请求进行发动与传递,同时落实对相应切换次数的精准记录与保存。低轨卫星网络的覆盖特点决定了波束密度会随着用户纬度的升高而逐渐增加,相较于低纬度区域,高纬度用户的切换频率更明显,而采用波束关闭方法后,切换频率降低在高纬度地区的表现也更加明显。

还需统计卫星网络中乒乓切换次数,乒乓切换主要集中在波束覆盖重叠区域,分析乒乓切换次数将得到用户处在波束覆盖重叠区域内的通信网路频繁切换频率。很显然,在高纬度地区乒乓切换次数随着波束密集程度而表现为低纬度区域的两倍之多,波束资源浪费很严重。在采取波束关闭方法后,高纬度地区切换次数明显减少,而且在用户位置预测功能的支持下,高纬度地区可以避免不必要的乒乓切换情况发生。在未采用波束关闭方法前,高纬度地区乒乓切换率可达到10.95%,对实际通信的网络质量产生不利影响。但若将波束关闭,则高纬度地区的乒乓切换率会进一步降低到7.05%,而采用基于用户位置预测的波束关闭方法后,高纬度地区乒乓切换率降低至5.05%,规避掉了一部分无效乒乓切换,对于乒乓切换以及通信网络质量都有着显著改善。

4.2 分析

从波束关闭方法模拟仿真的结果来看,波束关闭方法有助于低轨卫星通信网络的高质量发展,可显著提升低轨卫星系统波束资源的利用率。不过,在模拟仿真过程中也存在两方面对卫星系统性能影响的因素。一方面是仰角对卫星波束误码率的影响,在卫星仰角较小的时候,到达用户的直射量与阻碍量都比较小,两者的关系随仰角的增加而不断拉大,直至用户离开波束范围内进入其他波束范围,这其中的过程存在用户接受存在失真系数的情况,在卫星通信网络中为了避免失真就要限定最大仰角,可以得到更高寻呼成功率。只是低轨卫星运动较快,仰角变化较快,波束位置更新频率也较快,需要考虑最长的覆盖时间。

另一方面是卫星系统采取预测用户位置的方式将会增加系统分析计算的性能消耗。现阶段,预测波束关闭与即时波束关闭相比并没有显著优势,特别是针对高速用户的位置预测将会增加寻呼开销,是牺牲用户位置预测的开销,还是提升用户位置的预测质量需要低轨卫星系统在构建时进行评估。

5 结束语

通过对基于用户位置的低轨卫星波束关闭方法的模拟分析,可以明确得出低轨卫星波束关闭方法对卫星网络通信和波束资源利用有着较大的提升,本文利用基于用户位置预测的方法建立卫星系统模型,验证了波束关闭方法的可行性与可靠性,从结果可知,波束关闭方法对于低轨卫星系统有着显著提升。■