2003—2017年贵阳大气边界层的逆温特征

2022-07-07闵昌红黄世芹吴有恒

闵昌红 黄世芹 吴有恒

(1 贵州省贵阳市气象局,贵阳 550001; 2 贵阳市乌当区气象局,乌当 550018)

0 引言

地表以上大约2 km以下受下垫面强迫作用及热力、动力影响的大气边界层是人类活动的主要区域[1]。大气温度随高度的增加升高或者不变谓之逆温,逆温的原因很多,例如辐射致冷、下沉运动、锋面、暖平流和黑碳等吸收性气溶胶使低层气温比高层气温低或者相当。逆温是边界层内主要污染气象条件之一,逆温时大气状态十分稳定 ,垂直运动发展受阻,直接影响湍流活动强弱和支配空气污染物的扩散[2]。逆温导致边界层层结稳定,混合层高度降低,不利于空气污染物的扩散[3]。持续逆温是形成雾霾[4-7]等污染天气的重要气象条件。

逆温结构以及它与大气环境污染的关系是气象和环境工作者研究的热点和难点之一。国内学者侧重于利用常规探空资料揭示逆温层的结构及其对大气环境污染的影响。例如:Li等[8]利用1990—2010年中国7个台站的探空资料,揭示了华中地区对流层逆温的四层模式及形成机制。2011年,全国120个常规高空气象探测站布局完成新型L波段高空气象探测系统。该系统采用GFE(L) 1型二次测风雷达对数字探空仪跟踪采样,雷达每间隔约1 s无盲区连续自动跟踪采集约30 km高度内气压、温度、湿度等气象要素。数字探空仪(例如GTS1型)响应速度快,测量精度高[9],与传统“59型”机械式探空仪相比采样周期提高了7~10倍,探空气球大约每升高5~7 m可获取一组气象要素数据。由于该系统可以获得大气温度的细微变化,近年来,利用L波段雷达探空资料研究和分析逆温规律逐渐增多。例如:Guo等[10]利用2011—2017年120个站点的高分辨率探空资料分析指出我国低空对流层逆温频率、强度等表现出强烈的季节性和地理分布特性。认为冬季最大频率出现在中国东南部的原因可能是由于黑炭的加热效应和SEC的强烈沉降及逆温共同作用的结果;夏敏洁等[11]利用L波段探空资料分析了南京低空接地和悬浮逆温的结构特征,发现污染物浓度与逆温强度呈正相关;欧娜音等[12]揭示了哈尔滨逆温结构特征及逆温频率与厚度与空气质量的关系。

针对贵阳大气边界层逆温结构及其影响,2004年孙海燕[13]采用系留气艇携带芬兰维萨拉DigiCORA 探空仪对贵阳市四季代表月份开展低空逆温试验,得到贵阳市 400 m 以下空间平均温度基本上随高度递减,500~800 m 的等温层和逆温层出现频率较高。曾光善等[14]利用贵阳探空站1991—1993年每日08:00和20:00探空资料(59-701探测系统)分析得出贵阳低空1000米逆温层出现的平均频率53%、平均厚度344 m、平均离地高度377 m和平均强度0.65 ℃·100m-1,并分析了季节和时次的变化。姚源山等[15]利用Micaps 资料和贵阳探空站2008—2011年08:00共4年的探空资料(GFE(L)1型高空气象探测系统)分析研究得出逆温大多出现在高层,以1月最大为中心,向两侧的月份逐渐减小,以7月为最小,近地层逆温少,并概括出逆温出现的4种天气类型。逆温层可用于确定混合层高度,而混合层高度在大气污染预报的研究中是十分重要的参量之一。周颖[16]认为逆温频率与混合层高度呈反向变化趋势。胡明志等[17]、罗乃兴等[18]分析了逆温与污染物之间的关系,前者用回归分析法得出多数情况下贵阳市地面大气SO2浓度与第一逆温层因子间是一种复合关系,后者研究指出,连续出现逆温时出现酸雨的概率增大。

贵阳是贵州省省会城市,四面环山,秋冬季云贵静止锋持续时间长,地面辐射和特殊的地形地貌及天气系统影响使得贵阳的逆温与其他地区的逆温不尽相同。前人对贵阳逆温的研究使用资料年代较短,代表性不高,比较系统的分析鲜有报道。贵阳是著名的“避暑之都”和生态旅游城市,随着大气污染治理和生态环境建设的需要,加强对贵阳大气逆温结构的分析对进一步认识贵阳大气环境的气象条件和建设生态贵阳具有参考意义。

1 资料和方法

采用贵阳高空气象探测站2003—2017年每日08:00、20:00 L波段雷达探测资料,数据来源于经三级质控的中国气象局气象数据网,引用样本共10958份。

边界层逆温分为贴地逆温(底高为百叶箱干球温度计高度)和悬浮逆温(0 m<逆温层底高≤1500 m)。参照中国气象局《高空气象观测规范》采用L波段(1型)高空气象探测数据处理软件V5.01[19]提取逐日逐次逆温层初始资料,剔除了厚度和温差很小的弱逆温层干扰数据。规定某日某次观测出现至少一个逆温层记为一个逆温日。逆温特征用逆温层的频率、强度、厚度及底高等参量表示。频率为某时段(时次)逆温出现的天数占该时段(时次)逆温出现的总天数的百分比,厚度指逆温顶高与底高的高度差,逆温强度用每100 m的温度递减率(℃·100 m-1)表示。

2 逆温特征分析

2.1 贵阳市边界层逆温频率的时间变化特征

2.1.1 年际变化

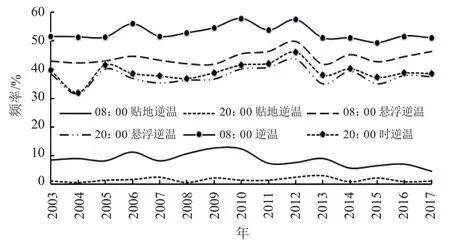

图1给出贵阳市逆温(贴地、悬浮、边界层)年际变化。除傍晚贴地逆温外,各逆温频率大致在2010—2012年前呈波动缓慢增大,之后又逐渐减小。08:00和20:00 边界层逆温天数分别介于180~211 d、117~169 d,年平均天数(频率)分别为192.7 d(52.8%)、143.3 d(39.2%),逆温出现最多年份分别为2010年211 d(57.8%)和2012年169 d(46.2%),最少年份分别为2015年180 d(49.3%)、2004年117 d(32.0%)。

图1 2003—2017年贵阳市逆温频率的年际变化Fig. 1 Interannual variation of inversion frequency in Guiyang City from 2003 to 2017

贵阳市边界层逆温以脱地的悬浮逆温为主。悬浮逆温远远多于贴地逆温,年均频率约为贴地逆温频率的8倍。而贴地逆温以早上为多,傍晚几乎不出现。08:00、20:00 贴地逆温年平均天数(频率)分别为31.4 d(8.6%)、5.6 d(1.5%)。早上贴地逆温最多为2009年12.6 d,最少为2007年4.7 d。

贵阳边界层悬浮逆温多于贴地逆温与同为西南地区的重庆、成都[20]等地相反。这是因为贵阳处于高原地形,探空观测点又位于主城区地势较高(相对高度约为100 m),不易形成盆地或地势低洼处的地形逆温。贵阳日照时数较少,通常贴地逆温在晴朗无风少云的天气条件下地面辐射冷却形成,故贴地逆温不多,这是贵阳空气优良的气候优势之一。另一方面,20:00探空观测时,逆温还处于形成之初,逆温完全形成并加强在第二天日出之前,故早上逆温多于晚上,大气污染的逆温条件明显早上比傍晚差。

2.1.2 季节变化

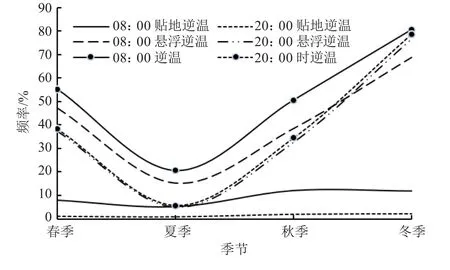

贵阳市逆温频率季节变化明显(图2)。冬季悬浮逆温最多,春秋季次之,夏季最少。贴地逆温秋冬两季最多,频率相差不大,春季次之,夏季最少。从两时次分布来看,除冬季20:00悬浮逆温频率高于08:00外,08:00贴地逆温、悬浮逆温频率大于20:00。

图2 2003—2017 年贵阳市逆温频率季节变化Fig. 2 Seasonal variation of inversion frequency in Guiyang City from 2003 to 2017

2.1.3 月际变化

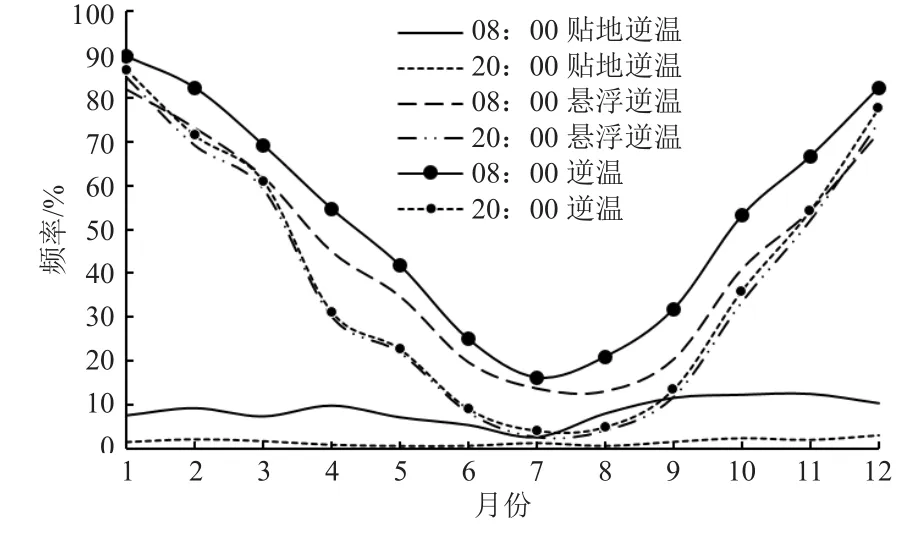

悬浮逆温、边界层逆温频率的月变化近似于抛物线(图3),以7月为最低,分别向两侧逐渐增大,1月频率最高,次多出现在12月,最大最小频率相差80%以上。边界层逆温两个观测时次均大于20 d的月份为1月、2月、3月和12 月。6月、7月、8月、9月逆温较少,小于10 d,最少为7月08:00的5 d,20:00仅为1.2 d。贴地逆温频率远少于悬浮逆温,但仍能看出其变化趋势与悬浮逆温基本一致。08:00、20:00 贴地逆温月平均天数分别为2.6 d、0.5 d。08:00大于3 d的月份集中在秋季各月和12月,20:00贴地逆温月平均天数小于1 d,说明贵阳20:00几乎不出现贴地逆温。从两时次分布来看,08:00贴地逆温、悬浮逆温频率大于20:00。

图3 2003—2017年贵阳市逆温频率月际变化Fig. 3 Monthly variation of inversion frequency in Guiyang City from 2003 to 2017

2.2 贵阳市边界层逆温厚度、底高的时间变化特征

2.2.1 年际变化

悬浮逆温2011年前呈波动上升,之后波动下降。贴地逆温厚度有大致1~2 a的波动周期,08:00略呈线型增大趋势,20:00线型减小趋势较为明显,08:00最大厚度为2010年的517 m,最小为2005年224 m;20:00最大厚度为2003年的420 m,最小为2016年90 m,早晚年平均厚度分别为316 m、204 m。

悬浮逆温底高除2012年前后有较大变化外,其余年份稳定少变。早上大气层结稳定,混合层高度较低,悬浮逆温底高也相对较低(773 m/a)。下午,大气受太阳辐射影响,空气加热膨胀,湍流对流加强,混合层高度抬升,悬浮逆温底高也相应抬升(895 m/a)。从两时次分布来看,总体而言,08:00贴地逆温厚度大于20:00,而08:00悬浮逆温底高小于20:00。

2.2.2 季节变化

冬季08:00贴地逆温厚度最厚,为350 m,夏季最薄,为210 m;冬季 08:00 悬浮逆温厚度最厚,为440 m,夏季最薄,为197 m。从两时次分布来看,08:00贴地逆温厚度大于20:00,悬浮逆温厚度除冬季08:00的小于20:00外,其余三季早晚接近,相差不大。

贵阳冬季边界层逆温与西北地区有明显区别,这可能与地形、天气系统和地表特性的不同有很大关系。贵州地处云贵高原东北侧斜坡地带,以山地和丘陵为主,地势西高东低,自中部向东、南、北三面降低,海拔高度落差较大。高原地形阻挡使冬季南下冷空气移动速度缓慢甚至停滞而形成准静止锋,地形抬升作用使局地近地层形成顺时针的次级环流,导致悬浮逆温层出现[21]。脱地逆温频率高与冬季活动频繁出现的云贵静止锋上锋面逆温有较好的对应关系。而西北地区高空受天气系统影响较少,悬浮逆温相对较少。从地表性质看,西北大漠戈壁,地表裸露,干旱少云雨,昼夜温差比阴天多云植被丰茂的西南地区大。故西北冬季地表夜间辐射冷却大,贴地的辐射逆温频率较高和强度总体较大。从部分已知研究大致可以印证上述分析,例如,乌鲁木齐[22]以地表逆温层为主,兰州[23]贴地逆温明显多于悬浮逆温,而银川[24](2013—2015年)冬季悬浮逆温虽多于贴地逆温,约占57%,但仍与贵阳悬浮逆温远远多于贴地逆温相差很大。又如与东北地区相比,出现冰冻天气时处于偏西南的逆温强度普遍高于偏东北地区[25]。

2.2.3 月际变化

贴地逆温、悬浮逆温厚度夏半年(5—10月)各月均小于平均厚度,冬半年(11—4月)(除4月08:00贴地逆温小于平均值)各月大于平均厚度。08:00贴地逆温及悬浮逆温厚度以夏季7月或8月为最低向两侧增大。08:00贴地逆温厚度最大为12月516 m,最小为7月204 m;两个观测时次悬浮逆温厚度的变化曲线非常接近,以08:00为例,悬浮逆温厚度最大为1月660 m,最小为7月157 m,而20:00悬浮逆温厚度最小为8月133 m。

与上述逆温有所不同,20:00贴地逆温厚度的最低点没有出现在夏季月份,6—8月成为低于平均厚度的高值区间。有两个不足100 m低值点,分别为4月94 m和9月84 m。最大为2月452 m。

2.3 贵阳市边界层逆温强度的时间变化特征

2.3.1 年际变化

贴地逆温年平均强度为0.8~2.1 ℃·100m-1(图4a),08:00 、20:00年平均强度分别为1.2 和1.5 ℃·100m-1,早上小于傍晚。15年中共有11年傍晚逆温强度大于早上。08:00最大值出现在2005、2007和2009年,为 1.4 ℃·100m-1。20:00最大值出现在2016年为2.1 ℃·100m-1,早晚年均强度最小分别为2010年和2008年,均为0.8 ℃·100m-1。总体而言,贵阳市贴地逆温的强度较强。两个时次的悬浮逆温年平均强度均为1.0 ℃·100m-1,相对于贴地逆温强度年变化波动小。

2.3.2 季节变化

四季贴地逆温强度均大于悬浮逆温,20:00贴地逆温强度大于08:00,季平均强度08:00为1.2 ℃·100m-1,20:00为1.5 ℃·100m-1,早上波动小于晚上。悬浮逆温季节变化范围小,季平均强度为0.9~1.2 ℃·100m-1,夏季最强,秋季最弱,平均为1.0 ℃·100m-1,两个时次悬浮逆温强度比较接近(图4b)。

图4 2003—2017年贵阳市贴地、悬浮逆温强度的时间变化Fig. 4 Time variation of temperature inversion intensity of ground and suspension in Guiyang City from 2003 to 2017

2.3.3 月际变化

总体上,贴地逆温强度及变幅大于悬浮逆温,2个时次悬浮逆温月平均强度变化不大,多数月份(2、6月除外)20:00贴地逆温强度大于08:00,贴地、悬浮逆温强度的变化趋势并不明显。08:00贴地逆温强度为1.0~1.4 ℃·100m-1,10月最强为1.4 ℃·100m-1,12月最弱,为1.0 ℃·100m-1。20:00强度最小为2月0.9 ℃·100m-1,强度最大为5月2.4 ℃·100m-1。早晚悬浮逆温最大分别为7月的1.4 ℃·100m-1和8月1.3 ℃·100m-1,最小为10月的0.8 ℃·100m-1(图4c)。

3 结论

2003—2017年基于L波段高空探测系统的贵阳大气边界层的逆温特征主要结论为:

1) 贵阳市边界层逆温频率年际变化较为平稳,波动较小;冬季逆温频率最多,春秋季次之,夏季最少;边界层逆温天数1月最多,12月次之,最少为7月。逆温年际、季节、月季的时间分布表现为悬浮逆温远远多于贴地逆温。08:00和20:00 贴地逆温月平均天数分别为2.6 d、0.5 d,因此贵阳的贴地逆温不多,近地空气受污染的气象条件较为理想。尤其是20:00时,每月几乎不出现贴地逆温。

2)贴地逆温年、季、月厚度08:00>20:00,贴地、悬浮逆温厚度冬季>春季>秋季>夏季,即逆温具有夏季薄,冬季厚的特点。08:00贴地逆温年平均厚度大于20:00,08:00、20:00年平均厚度分别为316 m、204 m。冬季 08:00厚度最厚,为350 m,夏季最薄,为210 m;冬季各月 08:00 逆温厚度显著大于其余各月,超过500 m,其中最大出现在12月,厚度为516 m,7月最薄,为 204 m;20:00最大厚度为2月的452 m,最小厚度为5月的86 m。贵阳悬浮逆温平均底高的年、季、月变化基本一致,即08:00的小于20:00,08:00平均底高位于750 m左右,20:00的在900 m高度附近。

3)贴地逆温年平均强度为0.8~2.1 ℃·100m-1,早上小于傍晚。四季贴地逆温强度大于悬浮逆温。相对贴地逆温,贵阳悬浮逆温强度的年、季、月时间变化较为平稳,悬浮逆温年平均逆温强度为1.0 ℃·100m-1,季节变化为0.9~1.2 ℃·100m-1,月平均逆温最大强度出现在7月。从年、季、月变化看,总体上贴地逆温强度、变幅大于悬浮逆温。

4)贵阳边界层逆温特征与已知地区研究结果有相同也有不同,相同主要表现在秋冬季频率高、强度较大,夏季频率低、强度较小;不同在于,贵阳冬季悬浮逆温频率较高,冰冻天气时逆温强度大,甚至在700 hPa附近出现大于0 ℃的暖温层,秋冬季节逆温强于春夏季。