基于辣椒产量、磷素累积及土壤磷环境风险的磷肥用量研究

2022-07-07张育文范子晗李顺晋安雨丽陈新平

张育文,范子晗,李顺晋,安雨丽,吴 玥,卢 明, 陈新平,张 伟,3*

(1.西南大学资源环境学院,重庆 400716;2.西南大学农业科学研究院,重庆 400716; 3.西南大学长江经济带农业绿色发展研究中心,重庆 400716)

西南地区是我国辣椒主产区,辣椒产值和效益居蔬菜之首[1]。磷是辣椒生长发育必不可少的大量营养元素之一,研究表明,磷肥施用显著增加了辣椒产量[2-3]。为了长期稳定地获得高产,蔬菜生产中磷肥大量施用的现象普遍存在。我国露地栽培辣椒的磷肥投入量约为P 164 kg/hm2,然而,在现有的辣椒种植水平上难以实现较高产量[4],例如在一项西南地区的县域调研中发现[5],辣椒种植中磷肥的投入量约为P 125 kg/hm2,而辣椒的平均产量仅为11.7 t/hm2,根据文献统计每吨鲜辣椒的磷素吸收量为P 0.323 kg[4],即每公顷辣椒仅可吸收带走P 3.78 kg,导致土壤中存在大量的磷素盈余,增加了土壤磷素向水环境释放的风险,造成农业面源污染和水体富营养化等现象。因此,了解辣椒磷素吸收累积规律对磷肥的响应,对实现环境阈值内的优产高产具有重要意义。

辣椒对磷素的吸收、积累转运特性与其它作物存在一定的区别。研究表明,随着辣椒生育期的进行,茎、叶等器官的干物质累积量、磷累积量呈逐渐增加的趋势[6],且同一时期辣椒不同器官的磷累积量大小关系通常为初花期时茎>叶>根[7],收获期时果>茎>叶>根[8]。辣椒不同时期的干物质累积速率及养分吸收速率具有较大的变化,从定植到初花期前呈缓慢增加趋势,初花期后则迅速增加,盛果期累积速率最大,盛果期到收获期累积速率基本不变[6,8]。在番茄上的研究表明,随施磷量的增加,膨果期的番茄茎中磷含量呈下降趋势,叶中磷含量呈增加趋势;而盛果期的番茄茎中磷含量变化趋势不明显,叶中磷含量呈增加趋势[9]。随生育期的进行,作物对磷素的再转运程度在不同的器官中有所差异,如小麦[10]、玉米[11]等作物从灌浆期至完熟期的磷营养转运主要来自叶片和茎秆,而胡麻[12]盛花期到成熟期的磷营养仅来源于叶片。

目前关于土壤磷素环境风险的评估研究很多,在方法上包括环境学测试方法和农学测试方法,其中环境学测试方法采用去离子水或稀电解质浸提,测定从土壤固相部分进入液相部分的磷,可以把土壤水溶性磷浓度(CaCl2-P)作为土壤磷素对水环境影响的指标之一;农学测试方法采用适用范围较广的0.5 mol/L NaHCO3溶液浸提,可以用来评价土壤磷素的有效性(Olsen-P)。大量研究证明,当土壤Olsen-P超过某一临界值时,土壤CaCl2-P会迅速增加,直接导致土体中的磷素向水体中流入,增加水体中的磷浓度[13-14]。

研究表明,过量的土壤磷盈余显著增加了土壤有效磷浓度(Olsen-P)和土壤水溶性磷浓度 (CaCl2-P)[15-16],并且同一流域内长期高肥投入的菜田土壤有效磷浓度远高于林地[17]。综上说明,因追求产量的提高而投入大量的磷肥不仅不能被辣椒有效的吸收利用,而且会造成土壤磷素的不断累积,显著增加土壤有效磷浓度和水溶性磷浓度,提高了菜田土壤磷素向周围环境中输入的可能,进而造成磷肥的浪费与潜在的环境风险。因此,本研究以西南地区典型土壤紫色土为例,分析不同施磷水平条件下对辣椒产量、植株磷吸收量和土壤水溶性磷浓度的影响,明确基于产量、磷素累积和环境风险的适宜磷素用量,为通过合理施肥提高辣椒磷吸收累积量及产量,降低潜在的水环境污染风险提供理论研究基础。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于重庆市北碚区西南大学国家紫色土肥力与肥料效益监测站(106°26′E,30°26′N)。该地海拔266.3 m,试验过程中月平均气温26.4℃,累积降水量661.4 mm。供试土壤为西南地区具有代表性的石灰性紫色土,为侏罗系沙溪庙组紫色沙页岩母质上发育的灰棕紫泥,质地为重壤。试验前土壤的基本性质为pH 8.52(土水比1∶2.5),有机质5.56 g/kg,土壤碱解氮31.4 mg/kg,土壤有效磷13.3 mg/kg,速效钾200.8 mg/kg,土壤水溶性磷(CaCl2-P)0.11 mg/kg。

1.2 试验设计与材料方法

试验开展于2018年4月,种植模式为辣椒-大白菜轮作,试验采取单因素随机区组设计,设置5个磷肥水平(以纯磷计):0 kg/hm2(P0)、33 kg/hm2(P33)、65 kg/hm2(P65)、131 kg/hm2(P131)、393 kg/hm2(P393),此外,当地辣椒传统施磷量为P 131 kg/hm2,数据根据课题组2016年对该地区160名农民开展的辣椒调研工作,通过对农民辣椒种植过程中的养分投入-产出的问卷调查结果获取。每个磷肥水平4次重复,共20个小区,试验地小区面积为9.8 m2,种植株行距根据西南地区一般种植密度与相关调研结果获取:株距55 cm,行距40 cm。其它管理方式同一般大田。

本试验于2019年4月27日移栽幼苗,8月28日全部收获。供试辣椒品种为当地主栽品种“辛香8号”。供试肥料为尿素(N 46%)、过磷酸钙(P2O512%)、硫酸钾(K2O 50%)。施肥方式为氮磷钾底肥全层混施一次性施入,磷肥不设追肥,氮钾肥穴施法追肥,氮钾肥的施用量按照当地农业部门技术人员确立。施肥量为氮肥用60 kg/hm2作为底肥,剩余氮肥用作追肥,每次追施48 kg/hm2,共追氮肥4次,共计施入氮肥(N)252 kg/hm2;钾肥用60 kg/hm2作为底肥,剩余钾肥用作追肥,每次追施54 kg/hm2,共追钾肥4次,共计施入钾肥(K2O)276 kg/hm2。追肥时期分别为辣椒初花期、初果期、盛果期(2次)共计4次。

1.3 测定项目与方法

辣椒初花期后,视辣椒果实成熟情况进行分批次测产;辣椒初花期每小区选取具有代表性的辣椒4株;收获期选取4株,齐地剪取地上部,带回室内分为茎、叶、果3部分,用去离子水清洗,于105℃杀青30 min后,75℃烘干至恒重,称取干重。植物样品采用全自动消解仪(S60UP)进行前处理(HNO3-H2O2消煮),用ICP-OES测定植物养分 浓度。

于收获期用土钻取0~20 cm土层土壤,风干后测定紫色土壤有效磷含量:用0.5 mol/L NaHCO3浸提,土液比1∶20,钼锑抗比色法测定;土壤水溶性磷(CaCl2-P)含量:用0.01 mol/L CaCl2浸提,土液比1∶5,钼锑抗比色法测定。

1.4 数据处理与分析

地上部干重(t/hm2)=茎干重+叶干重+果干重;收获指数(%)=果干重/(茎干重+叶干重+果干重)×100;

地上部磷累积量(P kg/hm2)=茎干重×茎磷含量+叶干重×叶磷含量+果干重×果磷含量;

花后茎叶磷累积量占比(%)=(收获期茎叶磷累积量-初花期茎叶磷累积量)/收获期茎叶磷累积量;

磷素表观盈余(P kg/hm2)=施磷量-收获期地上部总的磷吸收量。

数据用WPS Office 2020、SigmaPlot 14.0进行图表的绘制,用SPSS 17.0、SAS 8.0进行数据统计分析,采用SigmaPlot 14.0的双线性模型进行分析模拟磷淋溶拐点,拟合方程如下:

2 结果与分析

2.1 不同施磷量对辣椒植株干重的影响

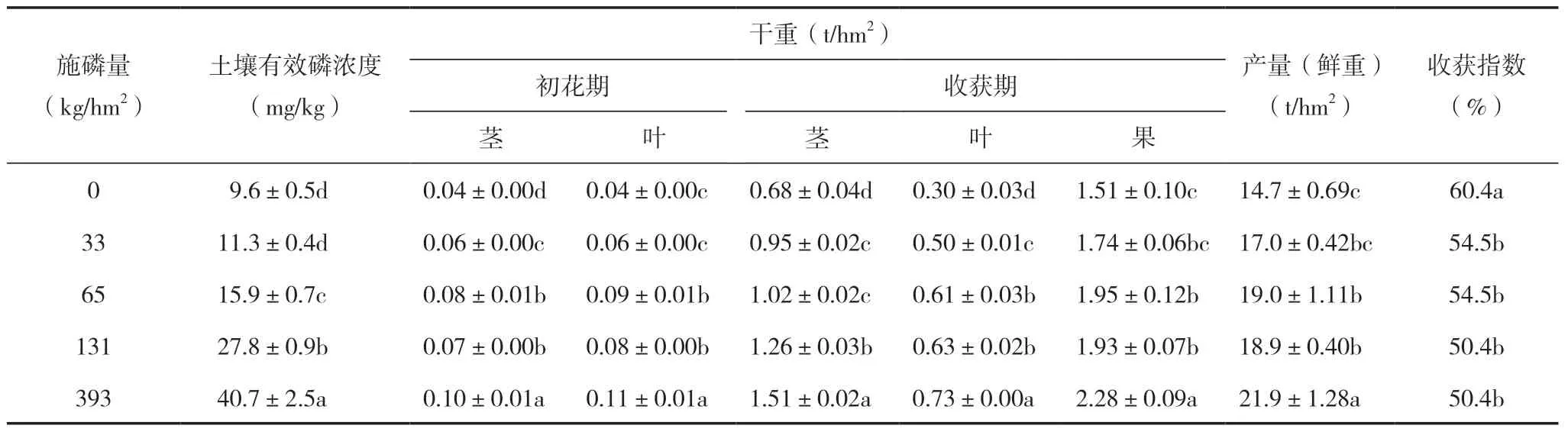

由表1可知,随施磷量的增加,土壤有效磷浓度呈逐渐上升的趋势,各处理间差异显著,且处理P33、P65、P131、P393与不施磷处理P0相比分别增加了17.7%、65.6%、189.6%、324.0%。初花期辣椒茎、叶干重随施磷量的增加逐渐增加,P65与P131处理之间差异不显著。不同施磷处理辣椒茎干重是不施磷处理P0的1.5~2.5倍,P33处理辣椒叶干重较不施磷处理P0增长50%,P393处理较P0处理增长175%。

表1 不同施磷量对土壤有效磷及辣椒不同时期器官干重的影响

收获期辣椒茎、叶、果干重均随施磷量的增加而增加,辣椒茎干重在P33和P65处理之间差异不显著,叶干重在P65和P131处理之间差异不显著,茎、叶干重均于P393处理达最大值,分别为1.51、0.73 t/hm2,果干重在P33、P65、P131处理之间差异不显著。

辣椒产量随施磷量的增加呈逐渐增加的趋势,P0与P33、P65与P131处理之间差异不显著,不同施磷处理下辣椒产量较不施磷处理P0增幅为15.6%~49.0%。收获指数除P0处理外各处理间无显著性差异。

2.2 不同施磷量对辣椒植株磷含量、磷累积量与分配的影响

2.2.1 辣椒不同时期及不同器官磷含量的变化

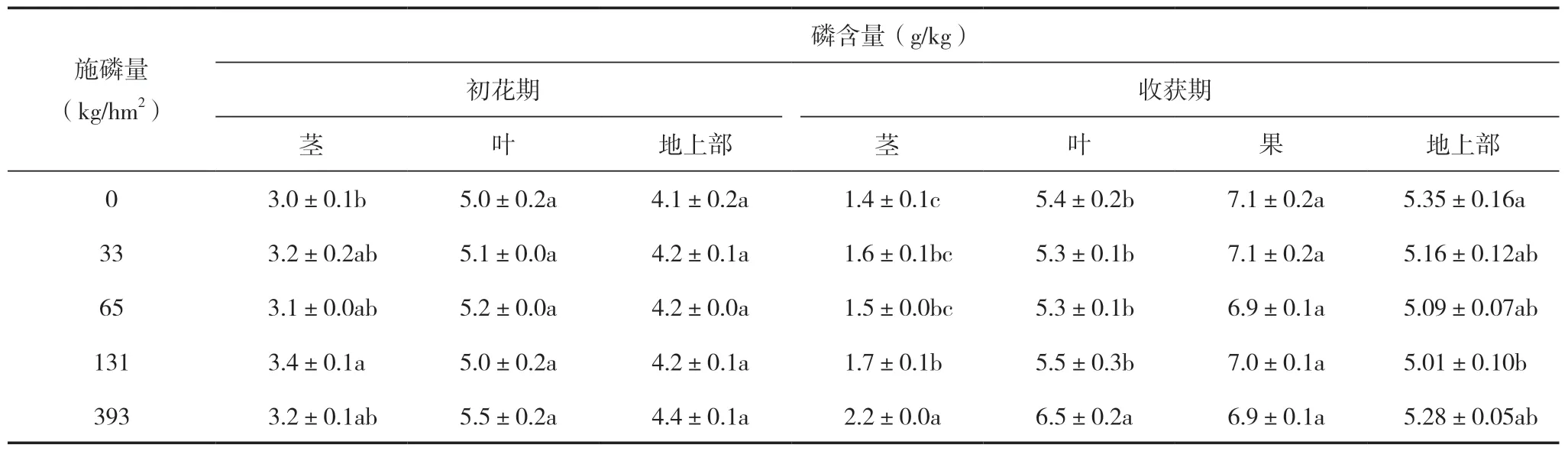

由表2可知,初花期辣椒各处理间茎、叶、地上部磷含量无显著差异,茎浓度约为3.2 g/kg,叶含量约为5.2 g/kg,地上部磷含量于P393处理时最高,为4.4 g/kg。收获期辣椒除处理P393外,各处理茎、叶磷含量无差异显著性,最大磷含量分别为2.2、6.5 g/kg。各处理间果磷含量无显著性差异,平均磷含量为7.0 g/kg;各处理间地上部磷含量无显著性差异,平均含量为5.2 g/kg。

表2 不同施磷量对不同时期辣椒器官磷含量的影响

2.2.2 辣椒不同时期及不同器官磷累积量的变化

由表3可知,初花期辣椒茎、叶、地上部磷累积量随施磷量的增加呈逐渐增加的趋势,最大磷累积量分别为P 0.33、0.61、0.94 kg/hm2。随施磷量的增加,收获期辣椒茎、叶、果磷累积量及地上部磷累积量均呈逐渐增加的趋势,且果磷累积量>叶磷累积量>茎磷累积量,各施磷处理果磷累积量较不施磷处理P0增幅为15.0%~47.7%,叶磷累积量于处理P393时较不施磷处理P0增幅最大,为194%,茎磷累积量为不施磷处理P0的1.5~ 3.3倍。

表3 不同施磷量对辣椒不同时期器官磷累积量的影响

2.2.3 辣椒不同时期及不同器官磷累积量分配的 变化

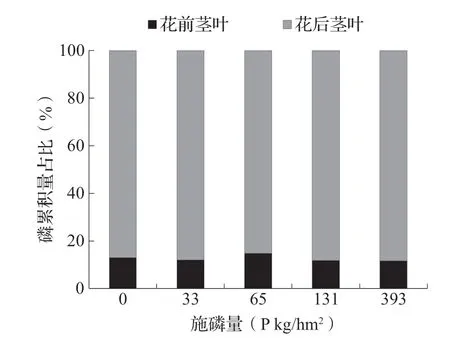

由图1可知,初花期辣椒茎、叶磷累积量占比随施磷量的增加无明显变化趋势,茎磷累积量于P131处理时占比最大,为38.4%,叶磷累积量于P0处理时占比最大,为66.6%。

图1 不同施磷量对辣椒不同器官磷累积量分配比例的影响

收获期辣椒茎、叶磷累积量占比随施磷量的增加呈逐渐上升的趋势,果磷累积量占比呈逐渐下降的趋势,不同施磷处理较不施磷P0处理降幅为5.3%~14.0%,于P393处理时占比最低,为66.2%,且果磷累积量占比最大,茎磷累积量占比 最小。

由图2可知,随施磷量的增加,不同处理辣椒花前茎叶磷累积量占全生育期茎叶磷累积量的比值趋势不明显,不同施磷处理花前茎叶磷占比均值约为12.6%,不施磷处理占比约为13.0%。不同施磷处理辣椒花后茎叶磷累积量占全生育期茎叶磷累积量的比值约为87.4%,不施磷处理占比约为87.0%。

图2 不同施磷量对辣椒不同时期磷累积量分配比例的影响

2.2.4 收获期土壤有效磷浓度及施磷量与产量的相关关系

由图3可知,辣椒产量与土壤有效磷浓度及施磷量均呈显著线性正相关关系。

图3 土壤有效磷浓度与产量的相关关系

2.3 不同施磷量对土壤磷素表观盈余及土壤磷素的影响

2.3.1 不同施磷量对土壤磷素表观盈余的影响

由图4可知,辣椒收获后土壤磷素表观盈余随施磷量的增加而显著增加,土壤中存在大量的磷素盈余。

图4 不同施磷量对磷素表观盈余的影响

2.3.2 土壤磷素表观盈余对土壤磷素的影响

由图5可知,土壤磷素表观盈余与土壤有效磷及土壤水溶性磷浓度呈显著正相关关系,过量磷素盈余可显著增加土壤有效磷浓度与土壤水溶性磷 浓度。

图5 磷素表观盈余与土壤有效磷浓度及土壤水溶性磷浓度的相关关系

由图6分析可知,土壤有效磷浓度与土壤水溶性磷浓度存在显著线性相关关系,且土壤有效磷浓度低于22.9 mg/kg时,土壤水溶性磷浓度随土壤有效磷浓度的增加而平缓增加,当高于22.9 mg/kg时,土壤水溶性磷浓度随土壤有效磷浓度的增加而迅速增加。土壤有效磷浓度与施磷量之间的关系可以根据方程y = -0.0002x2+ 0.1688x + 7.675(R2=0.95,P<0.001)进行拟合,当土壤有效磷浓度为22.9 mg/kg时,对应的磷肥施用量为P 102.7 kg/hm2。

图6 土壤有效磷浓度与土壤水溶性磷浓度的相关关系

3 讨论

3.1 不同施磷水平对辣椒干重、产量及收获指数的影响

本试验中,随施磷量的增加,初花期辣椒茎、叶干重及收获期辣椒茎、叶、果干重均呈逐渐增加的趋势,最高施磷量并未对其干重产生显著的抑制作用,这与一些研究不同[3,18],原因可能是目前试验地土壤有效磷含量仍比较低,没有达到实现辣椒产量的临界值。研究表明[19-20],当土壤有效磷浓度为69.5~96.9 mg/kg时,辣椒茎、叶干重达临界水平,当土壤有效磷浓度为41.2 mg/kg时,对应的辣椒产量为24.5 t/hm2,并且当土壤有效磷浓度从41.2 mg/kg增加到166.7 mg/kg的过程中,辣椒产量仍不断增加,本试验最大施磷量的土壤有效磷为40.7 mg/kg,并未达到抑制水平。初花期辣椒茎、叶干重比约为1∶1,随着生育期的增加,茎干重逐渐大于叶干重,果实干重从初花期后不断增加,这与前人研究结果基本相同[8,21-22]。此外,辣椒产量随施磷量的增加呈递增趋势,且于最高施磷量时产量最高。因此,仍需在此基础上监测土壤有效磷浓度与产量的匹配关系,量化临界产量的土壤有效磷浓度。

本试验中,不施磷处理的辣椒收获指数最大,各施磷处理间的收获指数差异不显著,在小麦、玉米上的研究表明施磷可显著提高其收获指数,但各施磷量间收获指数差异不显著[22-23],与上述研究结果不同,其原因可能是,试验地土壤磷库亏缺,一部分磷肥被土壤固化,导致不同施磷处理相较不施磷处理并没有显著增加土壤有效磷浓度,另一部分磷肥被当季辣椒吸收利用,作为辣椒地上部共同的营养基础,吸收累积的磷素在促进辣椒果实形成的同时,更大程度上促进了辣椒茎、叶的生长,综合导致施磷处理较低的收获指数。

3.2 不同施磷水平对辣椒磷含量及磷累积分配的影响

本试验中,随施磷量的增加,初花期各处理辣椒茎、叶、地上部磷含量差异不显著,这可能与初 花期辣椒需磷量小,短期内磷素积累速率较低有关[6]。 收获期辣椒茎磷含量呈显著上升的趋势,与前人的研究结果一致[20],各处理果磷含量无显著性差异,原因可能是,辣椒测产不是一次性摘除所有辣椒果实,而是在辣椒生长发育过程中选择成熟果实多次采收测取,同时本研究中辣椒产量与施磷量呈显著正相关关系,导致辣椒果实的磷含量因养分稀释效应呈一定的下降趋势,相关研究中也有同样的 论述[2]。

施磷量增加可显著提高作物不同生育期的养分累积量,施磷量及生育期的增加与磷累积量呈显著正相关关系,本试验结果与前人研究结果一 致[12,24]。相关研究表明磷在植物体内移动性较强,磷在各器官的积累和分配占比反映了植物的生长中心[25-26],本研究结果中初花期辣椒叶磷累积量约为茎磷累积量的2倍,说明初花期辣椒主要的磷素分配过程是对根系吸收的磷素经茎的积累以促进叶片磷的吸收,这与前人的研究结果一致[7,21]。试验结果表明,过量施磷导致辣椒茎、叶磷累积量占比增加,果实磷累积量占比降低,适量施磷可以增加磷素在果实中的分配,优化磷素分配。

试验结果表明,初花期前辣椒对磷的需求量较低,当辣椒进入开花坐果期后,因果实的形成对磷的需求量急剧增加,就要求辣椒于初花期建立良好的根系吸收系统。相关研究表明,过高的土壤磷素会抑制初花期辣椒根系的发育,降低辣椒根系的总根长,降低辣椒根系的菌根侵染水平[19],同时又可能会降低收获期辣椒果磷的累积分配,因此在生产中要适当调整施肥策略,既要满足初花期辣椒的磷素需求,又要确保辣椒根系的良好生长,为初花期后辣椒果实的生长提供足够的物质养分基础,保证一定的辣椒产量。

3.3 过量的土壤磷素表观盈余潜在的环境影响

研究表明,土壤磷盈余与土壤有效磷浓度呈显著正相关关系,且土壤平均每积累P 100 kg/hm2,土壤有效磷浓度会增加1.13 mg/kg,但不同土壤条件下土壤有效磷浓度增值不同,本试验中,土壤有效磷浓度增值为20.5 mg/kg,与前人研究相比此数值偏高[15,27-29],原因可能是试验地土壤磷库处于亏缺状态,施用的磷肥一部分被当季辣椒生长吸收利用,另一部分未被土壤固化仍以有效态磷存在于土壤中,因而导致较高的土壤有效磷浓度。研究认为,土壤水溶性磷浓度是土壤中最有效的磷素组分,可供作物直接吸收利用,通常土壤CaCl2-P含量为0.07~2.68 mg/kg[16,30],本试验中,土壤CaCl2-P浓度范围为0.3~1.1 mg/kg,在上述阈值范围内。

本试验中,土壤磷淋溶临界值为22.9 mg/kg,相关研究认为,施肥量较多的农耕地、果园地远大于林地草地的磷素淋失风险,原因可能与土壤磷素盈余有关[31-33]。此外,土壤水分会影响磷素在土壤中的运移,例如在水分供应不同的种植系统中,供水较少的雨养种植系统磷淋溶临界值为57 mg/kg,而水分较多的灌溉种植系统磷淋溶临界值为37 mg/kg,其原因可能是水分缺乏导致土壤磷素的运移速度减慢,而水分充足既可使作物根系得到较好的发育,其根系分泌物,如有机酸、酸性磷酸酶等,又可提高磷的溶解性,使土壤磷的有效性显著提升,进而降低了磷淋溶临界值[34-35]。研究表明,质地越粘重,土壤pH值越小或越大,其磷淋溶临界值会越高[32,36-37]。经结果分析,磷淋溶临界值(22.9 mg/kg)对应的辣椒产量为18.6 t/hm2,可达目前最高产量的84.9%,因此仍需继续开展长期试验探究磷淋溶临界值与产量临界值的关系,通过改良土壤或优化肥料类型等手段实现磷淋溶临界值内的产量最大化。

本试验中,随施磷量的增加,辣椒各器官干重、磷累积量及产量均呈逐渐上升的趋势,并未达到产量临界水平,主要原因是土壤基础肥力水平偏低,土壤磷素亏缺,施入土壤的磷肥未能全部用于辣椒的生长吸收,因此不能单一的为追求最高产量而选择最高的磷肥施用量,过分关注农学效益而忽略环境影响,同时,对磷淋溶临界值的分析表明,值的大小在一定程度上取决于土壤本身的理化性质,如土壤pH值、土壤质地等。

综上,从磷素环境风险的角度来看,当土壤有效磷浓度高于土壤磷淋溶临界值22.9 mg/kg时,淋失加剧,此时对应的磷肥施用量为P 102.7 kg/hm2,但从产量对施磷量的响应来看,施磷量P 65和131 kg/hm2的产量差异不显著,故经过综合考量,选择施磷量P 65 kg/hm2可以确保磷环境风险内的产量最大化。因此,在长期生产实践中,要根据不同土壤类型、土壤基础养分状况进行合理施肥,既能够在磷淋溶临界值内进行环境友好生产,又能够挖掘较高的农学生产潜力,最终实现节肥、增产、绿色环保的农业生产。

4 结论

随施磷量的增加,土壤有效磷浓度显著增加,初花期辣椒茎、叶磷累积量之比约为1∶2。初花期前和初花期后辣椒茎叶磷累积量占比分别为12.6%和87.4%,辣椒的茎、叶磷累积量是保证辣椒果实吸收磷素与形成的物质营养基础。

施磷可显著增加辣椒产量,但随施磷量的增加会降低磷素在果实中的占比,不同施磷处理较不施磷处理P0降幅为5.30%~14.0%。

过量施磷使土壤磷素大量盈余,显著增加土壤有效磷浓度及土壤水溶性磷浓度,增加菜田磷素向环境中输入的风险,土壤磷淋溶临界值为22.9 mg/kg。

综合考虑辣椒产量、磷素吸收和环境风险,本研究中适宜的施磷量为P 65 kg/hm2。

因此,在辣椒生产中要根据不同土壤的基本理化性质合理施肥,以保证作物有良好的生长情况与磷素吸收分配,来实现磷淋溶临界值内的高产高效。