唐子畏,桃花劫

2022-07-07梁帅

引子

租了一辆单车骑行,漫无目的,竟想虚度光阴。三月天,姑苏老城,阳光暖融融,在现代高楼面前,爬满绿植的阊门城楼依然古朴高大而且有几分难以掩饰的庄严。弃车,步行。像一个城市的探秘者,拐进狭窄幽深的小巷,天空被电线切割,一些绳索上挂着干菜、腊肉或者内衣裤,顺着小路走出去,就是吴趋坊。

1470年,农历庚寅。虎年。这一年农历二月初四,吴趋坊里一家酒楼的后宅里,一个男婴诞生之初的啼哭,给这条原本热闹的小街增添了一点儿喜气,这是开酒店的唐广德的第一个孩子,虎头虎脑,又生在虎年,就按照出生时间给起了名字:唐寅。

1

唐寅,字伯虎,又字子畏,自号六如居士。时人大多称其子畏,或者唐寅,少有人叫他唐伯虎。祝允明给唐寅作的墓志铭说,“子畏……幼读书,不识门外街陌,其中屹屹,有一日千里气。”也可能父亲的严格督导,唐寅也确实用功,很小的时候就博得才学之名,也为后来能够顺利考入府学打好了基础。

十六岁考入府学之后,唐寅开始了一段放任的生活,一直到二十八岁,父亲死后三年,又发奋读书,第二年在南京参加乡试,考了个第一,自刻印章“南京解元”,唐解元这个称谓也是这时候得的。而促使唐寅觉醒的,不仅是父亲、老婆、儿子、妹妹的离世之痛,还有好友祝允明苦口婆心地劝导。

祝允明比唐伯虎大十岁,两个人认识的时候,唐子畏还是一个未成年的生瓜蛋子,而祝允明已经有了子嗣。祝允明这个人很有意思,在《唐伯虎点秋香》的电影中,被刻画成了一个二百五的小丑,着实有点儿冤,实际上,吴中四大才子中祝允明书法堪称第一,甚至整个明代,出其右者也寥寥无几。祝允明的祖父祝颢、外祖父徐有贞都中过进士,在朝为官,显赫一时。尤其是外祖父徐有贞“土木堡之变”后,因迎英宗复辟,被重用,官拜兵部尚书、华盖殿大学士;老丈人李应祯,做过中书舍人,也是一代著名书法家,文徵明就拜在他的门下学习书法。祝允明五岁已能作径尺大字,九岁能诗,是一个早慧而个性十足的少年,二十几岁的时候,在苏州文化圈里已经很有知名度了。但他第一次去拜访唐寅却吃了闭门羹,唐寅还是一个两耳不闻窗外事,一心苦读圣贤书的好学生,甚至被这突如其来的幸运击晕。祝允明走后,他在酒楼里好半天才回过味儿来,这是一个不可错过的人物啊,得赶紧写信,祝允明看到信后竟也欣然回信。于是,二人订交,唐寅和祝允明对脾气,友谊一定就是一生,不像和文徵明,中间还有过绝交。

唐寅他老爹虽然出身酒屠之家,但还有过人之处。明朝中期的苏州府,商业开始繁华,老唐也依靠经商家境还算殷实,但他还是希望子弟能够进入体制之内,不是说开酒楼就不能生活,而是,社会阶层毕竟低下,要想改换门庭,读书考取功名便是一条捷径,唐寅的聪颖,也给他带来希望,甚至后来差一点儿就实现了老唐的夙愿,无奈,命运和唐寅开了一个巨大的玩笑。

老唐殷实家底只能保障孩子衣食无忧,更远的路,可能就无法支撑下去了,不管怎么样,老唐还为儿子尽可能地铺路,他利用酒楼这个交际平台主动结识了一些文学人士,文林就常来老唐的酒楼喝酒,很是欣赏唐寅的才华,儿子文徵明也成了唐寅的好友。发育迟缓的文徵明属于那种温厚端正的小伙子,甚至有些呆板,唐寅给人印象放荡不羁,能成为好友,可能也是求同存异。文林看人比较准,他说:“子畏之才宜发解。然其人轻浮,恐终无成。吾儿他日远到,非所及也。”文林说这话,并不是不喜欢唐寅,而是客观评价,如果看不顺眼,早就不理了,还能大小饭局都带着这个后生,把他拉进苏州最顶级的文人圈层。正是文林的提携引荐,唐寅才与沈周、王鏊这些名流相识。

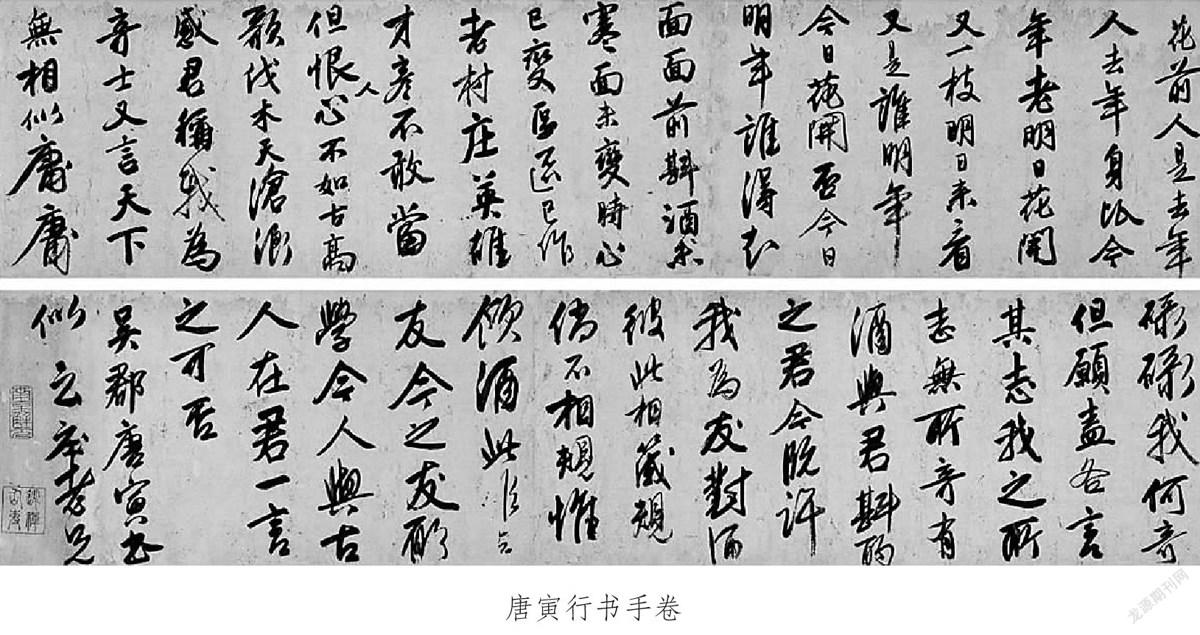

文徵明和唐寅两个人的性格倒是有些互补,甚至有一阶段,两个人像磁铁一样互相吸引,二人一起学习赵孟頫的书法,笔意趋同,写出的字都像双胞胎。只是后来,唐寅吸纳了唐代书法家颜真卿和李邕的笔法之后,才有了自己的面目。

2

唐寅一生最大的挫折就是卷入了一场科举舞弊案,这次打击要比丧父,丧妻,丧子,丧妹还要大,如果没有这次风波,想必也许没有后来的唐伯虎。弘治十二年(1499年)二月, 唐寅以南京鄉试第一名的成绩参加礼部会试,主考官程敏政和考生唐寅、徐经涉嫌串通泄题舞弊,这也成了明史中被人谈论最多的一次会试。

唐寅下了牢狱,后因此案证据不足,三个月之后,被放了出来。科举案之后,他本可以到浙江做一个小吏,过上一世安稳的生活,加上他鬻卖书画所得,物质生活不至于像后来那么惨淡,但他觉得自己是被侮辱和被伤害的,他要拒绝这份侮辱。唐寅的个性和勇气,让他的人生走向了另外一个方向。

回到苏州,唐寅选择做一个自由文人,他刻了一方“江南第一风流才子”的印章,可见自恃才情甚高。这种自信来自苏州市民经济的发达和繁荣的文化市场。他家门前是一个特别繁华的街区,从他家出来,拐一个弯就到了繁盛至极的苏州阊门。很多年后,他写了一首诗,描绘了阊门的繁华,且看这首《阊门即事》:

世间乐土是吴中,

中有阊门更擅雄。

翠袖三千楼上下,

黄金百万水西东。

五更市卖何曾绝,

四远方言总不同。

若使画师描作画,

画师应道画难工。

写诗之人虽是文人,但我们不应该忽视他另一个身份,即商人子弟,他和同时代的文人意识里依然淡化了对商业的偏见,文章与画作成为一种特殊商品完全可以换来财富,文人不再耻于言利,而是表达出对钱财的亲切,甚至对写字卖画就能赚钱而感到骄傲。“不炼金丹不坐禅,饥来吃饭倦来眠。生涯画笔兼诗笔,踪迹花边与柳边。镜里形骸春共老,灯前夫妇月同圆。万场快乐千场醉,世上闲人地上仙。”

唐寅《感怀》诗中也可见一斑。

唐寅的画作,能卖多少钱,够不够他的生活呢?他的好友祝允明曾经一幅画卖五两纹银,按明代中期的物价,一个月卖上三五张画,维持一个家的基本生活应该够了。

3

江南的冬天最为难熬,读唐寅的《江南四季歌》,冬日里却生来一丝暖意。“安排暖阁开红炉,敲冰洗盏烘牛酥。销金帐掩梅梢月,流酥润滑钩珊瑚。汤作蝉鸣生蟹眼,罐中茶熟春泉铺。寸韭饼,千金果,鳌裙鹅掌山羊脯。”苏州的糕点,精致,甜腻,冬日里的汤锅,鳌与鹅与羊,暖胃暖心,但烘牛酥是怎样的,我却找了几处,未曾见过,问苏州作家车前子,他笼统说是中国奶酪,再问,可在苏州如今有卖否?他说,好像没有,反正我没见到。老车这种土著,都未曾见过,我也只能想想作罢啦。

苏州小街小巷里藏着烟火气。我骑行在小街小路,仿佛少年一般对这个城市充满好奇,单车也是探索城市秘密最好的工具,可以走走停停,可以对时间自由支配,从皋桥到阊门,经过吴趋坊,拐进去,穿行在姑苏古城市井声中,仿佛去探访老友,我明知道那座临街的酒楼早已消失,但仍然会想起“君家在皋桥,喧阗井市区。何以掩市声,充楼古今书。”这首《饮子畏小楼》,作者是文徵明,写的中规中矩,符合他给人的印象,他缺少唐寅的超脱与放荡,纵情与任性。

李白曾在唐寅的生命中扮演着极其重要的精神存在。李白之于唐伯虎,是偶像,也是与古人对话的知己,更是他的重要精神源流。少年时代,他和李白一样做着侠客梦,想到边塞施展拳脚建功立业,中年时代的人生际遇,又在李白这里找到历史的回响,“李白前时原有月,惟有李白诗能说。李白如今已仙去,月在青天几圆缺……我也不登天子船,我也不上长安眠。姑苏城外一茅屋,万树梅花月满天。”唐寅借《把酒对月歌》,向李白坦露胸襟,不登天子船,不上长安眠,跟你学,洒家也能如此,因为他有了桃花庵。唐寅是敞开怀抱,尽力拥抱火热的生活的人,他要与世俗打成一片,但李白让他飘逸,李白让他浪漫,李白也给了他和泛泛生活之间的保持了一点距离。

唐寅的诗歌,既有李白的洒脱,也有白居易的浅白。甚至还可以看到唐代诗僧王梵志的一些禅意。王梵志不仅有禅意,而且善用口語,这一点,唐寅也拿捏的很好,明人顾元庆云:“解元唐子畏,晚年作诗,专用俚语,而意愈新。”

“碧桃花树下,大脚墨婆娘。未说铜钱起,先铺苇席床。三杯浑白酒,几句话衷肠。何时归故里,和她笑一场。”(《醉诗》)

唐寅作诗并不刻意寻章摘句,而是随口吟诵,融入街头巷尾的民间俚语,有的像“顺口溜”那样生动活泼,明人王士祯说他“如乞儿唱莲花落”,也有道理。

莲花落是一种说唱的曲艺形式,发于宋朝,兴盛于明清,莲花落生于民间,乞讨的叫花子,唱这种小调,诉说自身之不幸遭遇,以博得同情,获取赏钱。莲花落唱词押韵合辙,词句通俗,作为穷人谋生的一种手段,它不仅让听众听得懂,还要听得有趣。因此,莲花落操作的语言,既利于传播,更直抵人心。

有趣的是,唐寅和他的好友张灵,在年少之时就有扮作乞丐戏耍商人的行为。逢场作戏,不知道彼时,唐寅是否也会唱几句莲花落,让自己更像一个地道的乞儿。

唐寅写过一首《百忍歌》,简直一俗到底,怎一个忍字了得!“百忍歌,百忍歌,人生不忍将奈何?我今与汝歌百忍,汝当拍手笑呵呵。朝也忍,暮也忍;耻也忍,辱也忍;苦也忍,痛也忍;饥也忍,寒也忍; 欺也忍,怒也忍;是也忍,非也忍……君不见如来割身痛也忍,孔子绝粮饥也忍;韩信胯下辱也忍,闵子单衣寒也忍;师德唾面羞也忍,刘宽污衣怒也忍;不疑诬金欺也忍,张公九世百般忍。”试看一下,毫无文采,近于烂俗,甚至不用配乐,拿一根筷子敲打着白瓷碗,仅仅清唱,都有一种太平歌词的味道。

在馆阁体几乎一统江湖的明代中叶,唐寅的这些诗文,显然不是主流的声音,他的形象也是一种离经叛道者,但苏州接纳了他,江南文化接纳并宽容了这种存在。

如果把唐寅放在更大的一个历史语境之中,他就不那么孤单了。心学大师王阳明与唐寅同年在京考试,后来唐寅曾远赴南昌,投靠宁王,发觉宁王有不臣之心后,只好装疯卖傻,在大街上裸奔,宁王见他无用,他才得以脱身回到苏州,而消灭这支反政府武装的人就是王阳明。阳明心学,李贽的“童心”之说,在唐寅身上都能寻觅踪影,唐寅诗中,真实与真情冲破词语的藩篱,展现孩童般的天真,足以打动人心。

公安派的文人袁宏道在万历一朝做过吴县知县,也是唐寅的超级粉丝,在《唐伯虎全集序》写道:“余昔未治其人,而今治其文。大都子畏诗文,不足以尽子畏,而可以见子畏。”袁宏道读唐寅的文章,就如同见到唐寅本人一样。袁宏道小品文风气清新,善用民间歌谣俚语,直诉心灵,可见唐寅诗文对他的写作有很大影响。

4

桃花坞,唐宋时曾遍植桃树,桃花在春风中盛开,灿若云锦,故而得名。今天的桃花坞,远没有人想象的那样世外桃源,甚至连桃树都看不到,和桃这个字有关系的,就是临街一家卖桃酥的小店。

唐寅搬进桃花坞,或许也是一种无奈之举,他和弟弟分家,或许也与沈九娘有关系,这个出身官妓的女子,是唐寅第三任妻子,也可能是最懂唐伯虎的女人。原配夫人去世后,唐寅又娶了一个老婆,短暂的婚姻生活,在唐寅科举案归家之后便宣告破裂,她便和唐寅离婚了。此时的唐寅家境败落,除了弟弟,已经再无亲人,虽然励志做自由文人,卖文鬻画为生,但收入不稳定,心中难免发出一阵对世态炎凉的唏嘘。

这时,沈九娘给予了他最大的情感抚慰,官妓出身的沈九娘让她有别于普通女性的视野,反过来说,唐寅也不是一个老老实实过日子的男人,让他去掉作家、诗人、画家这些光环,可能还不如那些杀猪卖酒的城市普通老百姓,面对这样一个人,普通妇女着实难以和他过长久日子,但他却符合沈九娘对一个男人的期许。于是,沈九娘随唐寅,心灵相契,苦也好,累也好,风也过 雨也走,一辈子,一生情。

他要在桃花坞营造自己的小天地。但盖房子不是画画,几点笔墨,高楼平地起了,它需要结结实实的金钱,这成了摆在唐伯虎面前的一个重大难题,他一头扎进艺术市场,迎合了市民消费,拼命画画卖钱,甚至在画作题材上选择更为畅销的仕女图和春宫图。画作和文章为他带来了盖房子的砖瓦木料,但还是不够,于是开始和周围的朋友借钱。

他给同为“江南四大才子”的好友徐祯卿写了一份求援信,并寄去几本珍贵的古籍善本。那时候徐刚考中进士不久,正在京城做官,唐寅也是好面子,不好意思直接说借钱,拿书出来交换也算是一种自我保护的方式。可是徐祯卿的实际生活也并不如人意,皇帝嫌他长得丑,未加重用,后来还因为断案有差错,被罚薪俸。他给唐伯虎回了一首标题很长的诗《唐生将卜筑桃花之坞,谋家无资,贻书见让,寄此解嘲》,光看这个标题就可以推测二人的窘境了,内容虽然写的慷慨,但不再赘录。

借钱不成,还得接着画画,陆陆续续,历时四年,桃花庵总算建好了。实际上,桃花庵和我们今天看到的苏州园林相差甚远,但刘禹锡说,山不在高,有仙则名,唐伯虎把这里当成了人间乐土,种上桃树,挖出荷花池,放养几尾小金鱼,贤妻旧友,杯筹交错,桃花一笑,送来春风,唐寅心中荡漾了一下,沈九娘的欣赏和爱,激发了唐寅的艺术才华,这一期间,他写下了最伟大的传世之作《桃花庵歌》:

桃花坞里桃花庵,

桃花庵里桃花仙。

桃花仙人种桃树,

又摘桃花换酒钱。

酒醒只在花前坐,

酒醉还来月下眠。

半醒半醉日复日,

花落花开年复年。

但愿老死花酒间,

不愿鞠躬车马前。

车尘马足贵者趣,

酒盏花枝贫者缘。

若将富贵比贫者,

一在平地一在天。

若将花酒比车马,

他得驱驰我得闲。

别人笑我忒疯癫,

我笑他人看不穿。

不见五陵豪杰墓,

无花无酒锄作田。

桃花坞,桃花庵,唐寅已经将自己看成半醉半醒的神仙,但桃花一笑,短暂而美丽,倏忽之间,落花人独立,唐寅感覺,短暂易逝的人生,在这个时候可供挥霍的也不多了。

他必须回到现实,现实却是另一番画风。唐寅写过一首《偶成》:“科头赤足芰荷衣,徙倚藤床对夕晖。分付山妻且随喜,莫教柴米乱禅机。”他自己在藤椅上跷起二郎腿享受生活,但媳妇却在为家里的柴米油盐操碎了心。唐寅不持生活,家中一切,全由沈九娘操劳,两人携手人间二十余年,最后这个唐寅一生中最重要的人也因操劳过度病重而亡。

这对唐寅来说无疑又是一个重大打击,他在《扬州道上思念沈九娘》中写道:“相思两地望迢迢,清泪临门落布袍。杨柳晓烟情绪乱,梨花暮雨梦魂销。云笼楚馆虚金屋,凤入巫山奏玉箫。明日河桥重回首,月明千里故人遥。”唯美又凄清的意境,读来句句情深。

5

沈九娘的去世,仿佛树枝上飘落的花朵,让唐寅有种花自飘零水自流的感伤,落花也成了一种离别的意象,深深地根植在这颗放荡不羁的内心之中,在唐寅保留的书法作品之中,《落花诗册》是代表作,但落花这一意象并不是因为沈九娘才有的,唐寅一生中创作多首《落花诗》,直到临终前他还在创作《落花诗》。我感觉唐寅对桃花有执念,连给自己女儿起名桃笙(一作梦桃),都带“桃”字。桃花灿烂,但桃花也短命,仿佛它们知道自己生命很短,必须在人间最好的季节,积极展现自己,唐寅也似乎在桃花中看到了自己的命运,或者,他可能感伤的也不是桃花,而是他自己,桃花是他的知音花,是他对生命虚妄的隐喻。一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。他自号“六如居士”,在桃花飘零的时候,是不是也如梦幻,似泡影。

唐寅《落花诗册》真迹现存四本,分别是苏州市博物馆藏本、普林斯顿大学附属美术馆藏本、辽宁省博物馆藏本和中国美术馆藏本。据考,中国美术馆藏本为其晚年所作,相比苏州博物馆的藏本疏朗清秀的书风,此卷更加圆融老辣,沧桑沉郁。书为心声,晚年唐寅生活上也不如年轻时代那么潇洒。苏州水患,吴中出现饥荒,“湖上水田人不要,谁来买我画中山?”唐寅被穷困所扰,甚至朝不保夕,三餐难续,到处借钱,写下《阴雨浃旬,厨烟不继,涤砚吮笔,萧条若僧,因题绝句八首,奉寄孙思和》,“信是老天真戏我,无人来买扇头诗。”一文钱难倒英雄汉,人生囧途的心迹,在这八首绝句中展露无遗。

他还做了一个梦,梦到自己二十年前的那次科考,“二十年余别帝乡,夜来忽梦下科场。鸡虫得失心犹悸,笔砚飘零业已荒。自分已无三品料,若为空惹一番忙。钟声敲破邯郸景,依旧残灯照半床。”是感叹,是后悔,还是郁结不化。人生无常,生命自有归路。五十四岁的风流才子,写下了临终绝笔:“生在阳间有散场,死归地府也何妨。阳间地府俱相似,只当漂流在异乡。”唐寅的一生也是充满矛盾的一生,与在粗鄙的现实进行无奈的挣扎相比,他的精神看起来还那么洒脱,我们读来却又那么悲凉。面对人生即将迎来彻底的解脱,这首诗是他给自己一生最贴切的注释。但无论怎样度过这一生,他那追求自我的人生,都像一个不谙世事的孩子跌跌撞撞地成长,在世俗中可能觉得过于草率,但也正是如此,唐寅才成为独一无二的唐伯虎。

尾声

唐伯虎去世后,先是草草安葬在桃花坞后面,到清嘉靖六年迁葬到横塘镇王家村墓地,现为唐寅园。辛丑五月,桃花落尽,一川烟雨。我开车路过,曾在园中停留片刻,具体街道和门牌号已记不得,门票五元,走进去还挺宽阔,绕过影壁,闻到一股浓烈的花香,有点腻鼻子的那种。里面一个圆形大墓,墓前有一石亭,亭上一副对联,“花坞菰村双丙舍,春风秋月一才人”,不知出自何人之手。亭中立一石碑,上书“明唐解元之墓”,园中只有一对情侣依偎谈情,我围着墓地转了一圈儿,不敢多做打扰,就匆匆离开了。距离唐寅园不远处就是大运河的古横塘驿站,在古代多为送别之地,南宋范成大有“年年送客横塘路,细雨垂杨系画船”的诗句,我当时却想起一首更为熟悉的宋词:凌波不过横塘路,但目送,芳尘去……特想像古人一样说一句:子畏兄,再会!

作者简介:梁帅,中国作家协会会员,黑龙江省书法家协会会员。出版长篇小说《马迭尔旅馆的枪声》《补丁》,短篇小说集《马戏团的秘密》。