黄河大桥水土流失监测技术与结果分析

2022-07-04李欣卓

李欣卓

(榆林市水土保持生态工程建设中心,陕西 榆林 719000 )

黄河大桥属水力侵蚀类型中的西北黄土高原区,为准确掌握工程建设中对原地貌扰动引起的水土流失,水土保持方案中水土保持措施的实施效果,需对土壤流失情况进行水保监测分析。

1 概况

黄河大桥位于府谷县与河曲县之间,横跨黄河,全长1060 m,采用 6 车道高速公路标准建设,设计速度 80 km/h,桥宽 32 m,设计荷载采用公路—I 级。项目所经区段地貌受黄河流域控制,两岸的流水向黄河汇集,在漫长的内外动力地质作用下,形成陡峭的黄土崖坡地貌,黄土崖下为宽缓平坦的河床和漫滩等地貌,崖上主要为地势稍有起伏的Ⅱ级阶地。桥址区地貌单元属黄河河谷区,微地貌单元主要有河床、河漫滩、Ⅰ~Ⅱ级阶地、黄土陡坎及斜坡。项目区属大陆性半干旱半湿润季风气候,多年平均降水量 504.3 mm,平均风速为 2.7 m/s。项目沿线地表植被稀少,以农作物及灌草丛为主,土壤流失容许量为 1000 t/(km2·a)。项目建设区实际占地面积 9.75 hm2,扰动土地面积 9.75 hm2,扰动土地整治面积9.61 hm2,水土流失面积4.82 hm2,治理水土流失面积4.79 hm2,绿化面积4.59 hm2。

2 监测内容与方法

2.1 监测内容

本项目建设期监测方式为定期和不定期的巡视、监测,并做好监测记录及数据分析;试运行期以监测水保措施的保存情况、完好性和植物措施的完整性为主。监测内容主要为:根据工程现状,收集和调查项目区水土流失数据资料,综合分析影响项目区水土流失主要因子;充分利用布设的相应水土保持监测样点,适时对监测数据进行收集整理,综合分析项目区水土流失形式、面积、强度、水土流失量及变化情况;主要采取宏观调查的方式,对工程区水土保持设施类型、数量及工程质量状况进行调查统计,分析区域水土保持设施结构变化情况。结合水土保持措施实施情况及工程质量状况,对工程水土保持措施效果进行综合分析。

2.2 监测方法

结合实际,本工程水土保持监测以定位观测为主,实地调查为辅,定期和不定期的巡视、监测相结合,并做好监测记录。

2.2.1 定位观测

①沟槽(重量)法

主要是在重点监测地区用坡面沟槽法,对降雨造成的水蚀体积以及坡面的坡度、坡长、地面组成物质、容重等变化情况进行量测、量算,同时测量坡面的面蚀,通过边坡沟蚀量结合面蚀量,确定边坡的水土流失量。

②沉沙池法

为了解工程排水系统及沉淀系统的拦渣效果,收集和调查各个末端沉沙池(包括集排水沟)每月清理泥沙的次数、清泥厚度、清泥量等资料,并定期采样和分析泥沙的容重,计算整个工程区的水土流失拦截效果。

2.2.2 实地调查

①雨量观测:通过当地气象站收集获得项目区降雨量及气象动态资料。

②调查、记录各施工单元在施工过程中的地形地貌变化、土地利用变化、扰 动土地面积、损坏水土保持设施数量、水土流失面积等因子的变化情况。

③调查和实地丈量施工过程中土石方开挖与回填量、弃渣量。

④调查各项水土流失防治措施的数量、质量,工程措施的稳定性、完好性和运行情况。编制调查表,采取宏观调查的方式,对工程区水土保持设施类型、数量及工程质量状况进行调查统计,结合相关历史资料,分析区域水土保持设施结构变化情况;核实水土保持设施数量,评价水土保持方案落实情况。

⑤汛期开始和每次暴雨过后,对工程区域重力侵蚀情况进行巡查,查清发生重力侵蚀的地点、类型、原因和面积。

⑥调查林草措施的成活率、保存率、覆盖度、密度等生长情况及植物措施面积变化情况,每年春、秋季着重调查树高、胸径、地径、郁闭度及密度等植被生长发育状况。

⑦调查临时占地迹地恢复情况,包括土地整治面积、植被恢复面积、土地利用情况等。

2.3 监测时段和频次

根据工程实际情况,水土保持监测时段为 2015 年 9 月~2019 年 5 月。监测频次:正在使用的弃渣场的弃渣量,正在实施的水土保持措施建设情况等每 10 天监测记录 1 次;扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等每 1 月监测记录1 次;桥梁工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等每 3 个月监测记录 1 次。遇暴雨情况及时加测。水土流失灾害事件发生后 1周内完成监测。监测时段内,调查监测非汛期每季度巡查 1~2 次,汛期每月巡查 1 次。

3 土壤流失情况监测

黄河大桥建设区水土流失以水力侵蚀为主,土壤流失量主要来源于降雨冲刷产生的水土流失。

3.1 水土流失面积

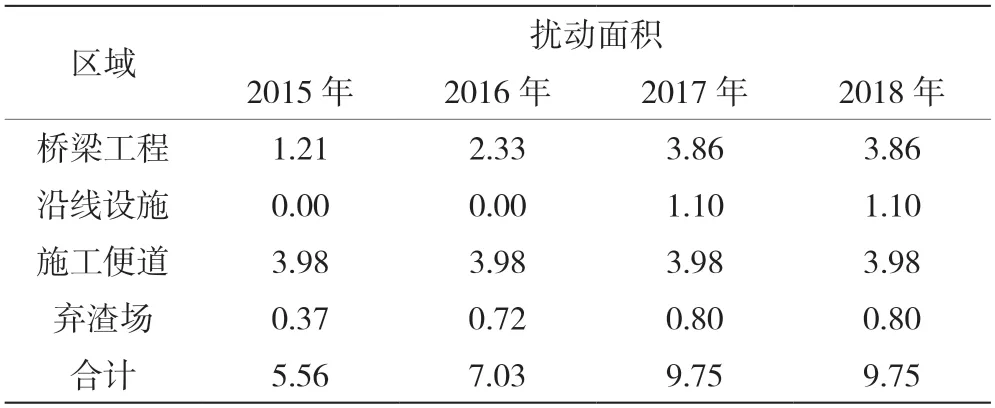

工程于2015 年9 月开工建设,2018 年 11 月通车试运营。根据工程征占地、青苗补偿协议,结合查阅施工和监理资料,经现场调查监测,本项目扰动地表面积为 9.75 hm2,建设期扰动土地动态监测结果见表 1。

表1 建设期扰动土地动态监测结果表 单位:hm2

3.2 土壤流失量

3.2.1 各阶段侵蚀模数的分析确定

侵蚀模数的确定主要是通过参考工程特点和环境概况相似的类比项目的水土保持监测的相关侵蚀模数和收集现场观测结果相结合的方式进行。经过一系列的调查和资料收集整理,确定该工程项目区内各 阶段土壤侵蚀模数,见表 2。

表2 项目建设区土壤侵蚀模数 单位:t/(km2·a)

3.2.2 各阶段土壤流失量计算土壤流失量计算公式为:

原地貌土壤流失量=项目建设区面积×原地貌侵蚀模数×时段

扰动后土壤流失量=(∑扰动面积×扰动后侵蚀模数+∑未扰动面积×原地貌侵蚀模数)×施工时段

治理后土壤流失量=项目建设区面积×治理后侵蚀模数×恢复时段

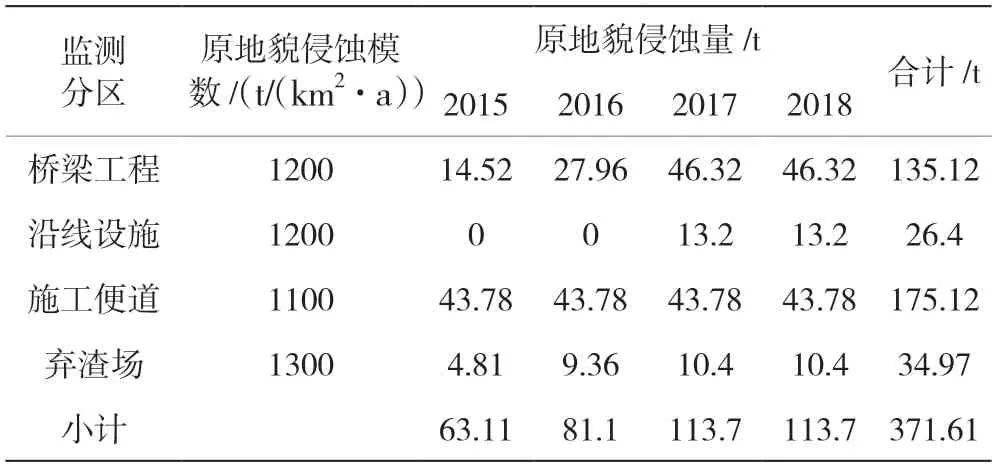

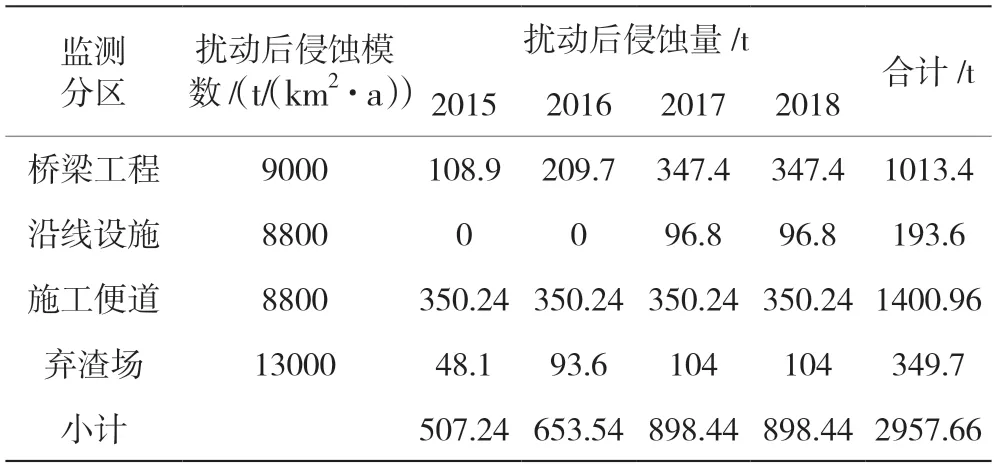

式中相关参数见表1、表2,根据土壤侵蚀模数监测结果,计算得到原地貌、扰动土地土壤流失量和治理后土壤流失量,计算结果见表3、表4。

表3 各分区原地貌土壤流失量监测结果表

表4 各分区扰动后土壤流失量监测结果表

监测结果表明,本项目原地貌土壤流失量为 371.61 t,其中桥梁工程区 135.12 t,沿线设施 26.4 t,施工便道 175.12 t,弃渣场区 34.97 t。扰动后土壤流失量为 2957.66 t,其中桥梁工程区 1013.4 t,沿线设施 193.6 t,施 工便道 1400.96 t,弃渣场区349.7 t。治理后土壤流失量为 95.16 t,其中桥梁工程区 37.67 t,沿线设施 10.45 t,施工 便道 39.01 t,弃渣场区 7.91 t。

3.3 各扰动土地类型土壤流失量分析

3.3.1 各监测分区扰动方式及侵蚀类型分析

黄河大桥建设均为水力侵蚀,其中桥梁工程、沿线设施和施工便道等工程区以开挖、回填、临时堆放占压扰动为主,侵蚀形式为面蚀、片蚀、沟蚀,永久占地;施工便道区、弃渣场以临时堆放占压扰 动为主,侵蚀形式为面蚀、沟蚀。

3.3.2 各监测分区扰动后土壤流失量分析

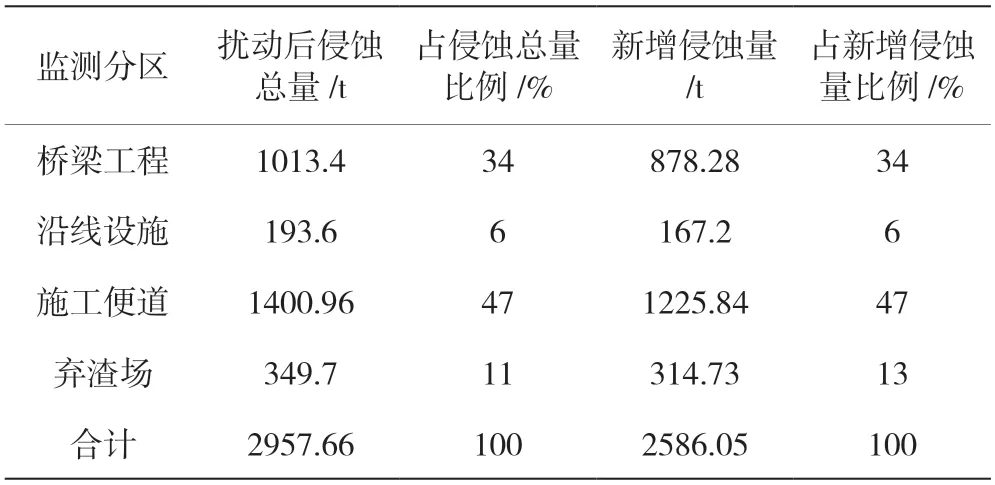

扰动后侵蚀总量中,桥梁工程区占侵蚀总量的 34%,施工便道占 47%,弃渣场占 44%;新增水土流失量中,桥梁工程区占侵蚀总量的 34%,施工便道 47%,弃渣场占 13%,以上数据说明桥梁工程区为主要水土流失区,其次为施工便道和弃渣场。各监测分区水土流失量见表 5。

表5 各监测分区水土流失量统计表

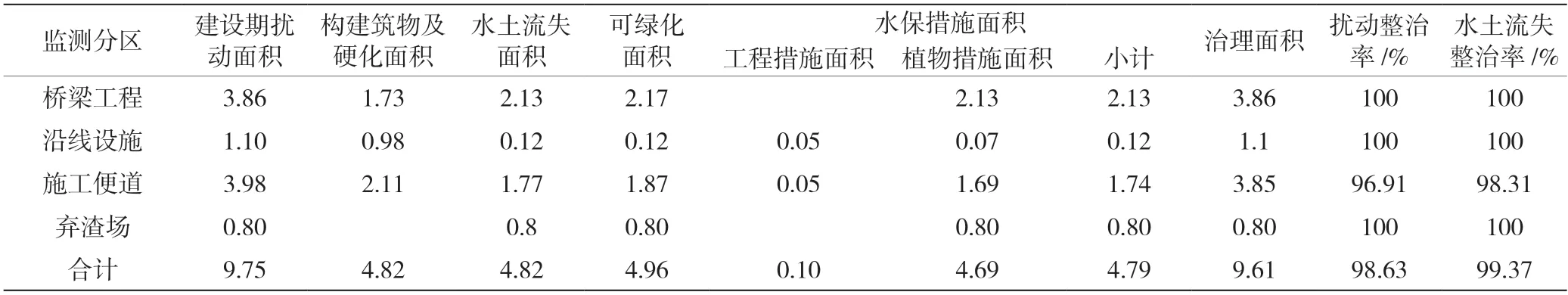

4 水土流失防治效果监测

水土流失防治效果,主要从扰动土地面积、建筑物面积、水土流失面积、水保措施面积、治理面积的监测数据变化来反映,通过计算扰动整治率、水土流失整治率、林草植被覆盖率等,反映防治效果。根据监测结果,本项目六项防治目标的实际情况为:扰动土地整治率达到 98.63%,水土流失总治理度达到 99.37%,拦渣率为 100%,土壤流失控制比 1.02,林草植被恢复率为 98.98%,林草植被覆盖率为 48.10%,六项指标均达到了方案批复的水土流失防治标准的要求。见表6。

表6 各监测分区扰动土地整治率计算结果 单位:hm2

经现场监测,本工程全线弃渣量7.2 万 m3,弃渣结束后进行对渣场设置挡墙、排水设施,土地整治,覆土绿化,实际拦挡的渣量为7.2 万 m3,拦渣率为100%,符合水土保持方案确定的90%的标准要求。

5 结语

土壤流失监测是检验和衡量项目开发建设造成的水土流失和水保治理的重要依据,通过对黄河大桥建设土壤流失量监测数据和项目水保监测数据分析讨论可知,水土保持措施实施后,土壤流失量为 95.16 t,小于原地貌土壤流失量 371.61 t和扰动后土壤流失量 2957.66 t,土壤侵蚀量已降至原地貌侵蚀强度以下,水土流失得到有效治理,随着现有的水保措施效益的逐步发挥,水土保持治理将进一步巩固提高。