武汉市经开区湖泊治理回顾及思考

2022-07-02徐秀丽邱蒙

徐秀丽 邱蒙

(武汉市政工程设计研究院有限责任公司 湖北武汉 430023)

城市快速发展、城镇集聚人口数量迅速增长,对城市自然环境造成极大压力。尤其是城市周边自然水体,出现水质恶化、水生态破坏等现象,恶化后的水体甚至成为城市环境的负面典型。具体到武汉市经开区,根据2016 年监测结果:全部重点河流及70%以上的重点湖泊水质均未达标,并且持续恶化。2017 年经开区开展对辖区内湖泊整治工作,2021 年治理湖泊工程陆续竣工验收,取得了一定成果。本文结合本次湖泊整治过程中的问题与对策进行总结与反思。

1 湖泊概况

1.1 治理范围

经开区(汉南区)包括5 大水系:汉阳东湖水系、珠山湖水系、泛区水系、两军水系、汉南湖泊。本文主要涉及湖泊为汉阳东湖水系中的后官湖、南太子湖及泛区水系(官莲湖、中山湖、无浪湖、状元湖、柱木湖、下善湖、牛尾湖、上乌丘)。

1.2 治理目标

本次湖泊整治工程针对不同湖泊规模、水质情况等条件,分别提出相应的水质目标。具体整治目标详见表1。

表1 水质目标表

2 前期湖泊治理思路

湖泊治理需要把湖泊与其汇水区置于管理之中,即水面与陆地,涉及河岸与水体周边的陆地,上下游、左右岸等。湖泊与周边环境的综合治理才能恢复水体的生态平衡[1]。项目前期设计阶段就湖泊治理展开了一系列调查,根据调查情况分析湖泊症结,结合湖泊治理目标拟定湖泊治理的技术路线。由于各湖泊污染成因、水质恶化发展路径均不相同,治理策略也需灵活应对,在整体的综合治理框架下,分别采用不同治理策略组合。

基础资料收集包括上位规划资料及现状调查资料。上位规划资料如:湖泊“三线一路”规划、湖泊水污染防治规划、水系连通规划、排水系统规划、“一湖一策”实施方案等。现状调查资料如:湖泊地形(含水下)、污染源调查(含现状排口调查、湖泊现状水质、泥质、水生态调查等)、管网上游混错接点排查等。

在这些资料的基础上对湖泊进行系统分析:从循环过程来讲,包含从源头、过程至末端的全流程;从分布范围来讲,包含水、岸全流域,污、雨水全系统。分析内容包含湖泊的污染负荷分析、水环境容量计算、水环境及水生态评价等。

经过分析,将湖泊问题归为5 大成因:点源污染、面源污染、内源污染、岸线侵占及湖域跨区。点源污染主要是湖泊周边排口带来的污染。面源污染主要是降雨和地表径流冲刷作用下,将大气和地表中的污染物带入自然水体。内源污染主要是指湖泊中的营养物质通过多种物理、化学和生物综合作用,逐渐沉积至湖泊底质表层,累计富集到一定程度后向水体释放污染物。岸线侵占主要是湖泊蓝线范围内鱼塘、菜地等人类活动减少了湖域面积。湖域跨区主要是湖泊、港渠之间连通,承接了上游污染。

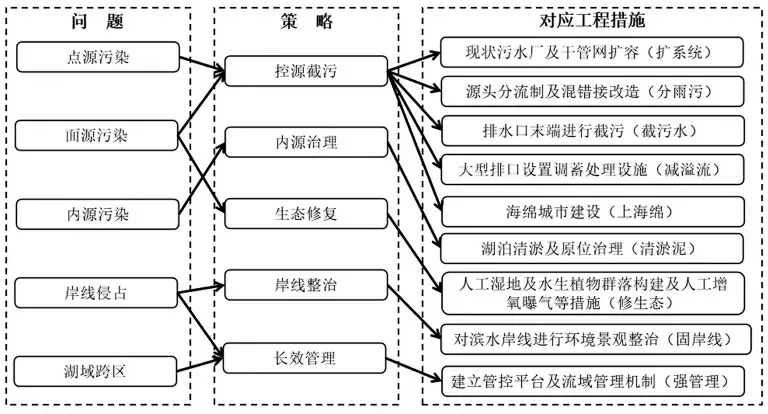

针对上述成因分析,最终治理措施归结为控源截污、内源治理、生态修复、岸线整治以及长效管理5 类治理策略。通过工程措施及非工程措施对湖泊进行整治。突出重点,对湖域范围内污染严重的小湖叉以及污染负荷重的大排口重点治理。针对不同污染成因,对应具体策略及工程措施如图1[2]。

图1 湖泊治理措施

3 前期湖泊治理措施

3.1 控源截污

根据调查资料对排口进行分类,按照 “整体—局部—整体”的思路,从系统决策、排口调查、排污口分类到局部子系统及其边界条件的研究,提出不同类型排污口的针对性措施,最后以研究的截污措施修订系统决策。

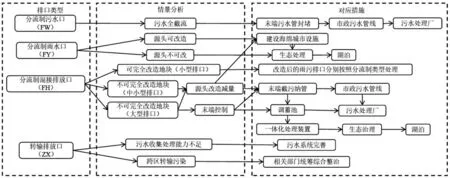

排口类型可以分为4 类:分流制污水口、分流制雨水口、分流制混接排口及转输排口。针对这4 类排口,原则上污水要实现全截流,雨水要实现源头改造,混接排口要实现全改造,转输排口则需要污水系统的完善及相关部门的统筹整治。

分流制污水口及分流制雨水口的应对措施相较简单,基本都是常规手法。比较复杂的是分流制的混接排口,部分混流排口可以实现分流,然后按照分流制排口来处理;不能实现分流改造的排口,一般来水流量较大,混接次数较多,混流源头错综复杂,这类排口只能按照合流制来处理。流量较小的可直接排入到污水系统。流量较大的排口为防止对污水系统冲击过多,在本次的湖泊治理中南太子湖和后官湖采用了调蓄池。通过系统复核,调蓄后的水错峰排入污水处理厂。若污水处理厂处理能力饱和,或管路系统无法满足新增流量,亦或新增管路系统无实施条件,建议在调蓄池后新建配套处理设施。因湖泊之间存在连通情况,故有可能存在转输排口。应对转输排口最好是在其排口源头来解决,无法妥善解决的时候,只能在末端来考虑补充措施。针对不同类型的排口处理具体措施如图2。

图2 排口处理措施

3.2 内源治理

治理内源,主要是减少污染的底泥,阻止其向水体释放污染物,底泥污染也给整个水生植物系统造成了一个恶性循环。通常应对底泥污染,一般是采用清淤的方式,将污泥底泥清除,重建一个适宜的底质条件。

国内外清淤的方式很多,对于城中湖泊,常见的就是排水干滩和水下疏挖。

(1)排水干滩。适宜于水量较小、水深较浅的水域。施工的主要流程:采用施工围堰分期导流、泵抽或重力排水等适合项目现场的方式,将水域内的水基本排干;然后进行一定时间的晾晒,晾晒时间一般不超过7 d,后根据现场淤泥的实际情况可选择专用淤泥铲运机进行清淤作业,将淤泥清除并归堆于岸坡边缘,这种机械施工适宜于淤泥泥性较好的情况,或者采用水力冲挖的方式进行清淤。

(2)水下疏挖。通常也叫环保疏浚,适宜于水量较大、水深较深的开敞水域。施工的主要流程:绞吸船吸泥,通过管道输送到调节池。在调节池沉积后,上清液进入到污水管道系统,沉积下来的底泥输送到均化池。通过试验确定药剂配比后在均化池完成投药搅拌工作,板框脱水后产生含水率60%的泥饼。

结合现场调查情况,多数湖泊蓝线内存在侵占使用情况,如鱼塘、藕塘、菜地等闭合使用区域。考虑到清淤效果及成本造价,设计中考虑利用天然围格进行清淤;再根据湖泊大小、绞吸船的运输、航运路线及综合造价,敞开区域采用水下疏挖的方式。小湖全湖采用排水干滩的方式。

清淤深度结合污染源调查报告及湖泊规划湖底高程、库容情况确定。常规是去除掉了污染层,再结合过渡层的各指标特征及污染层+过渡层总厚度来确定清淤深度,还需结合机器操作实际情况与清淤方式适配,如确定采用水下疏挖的方式,那么清淤深度应大于30 cm。清淤深度亦不可过深,正常的湖泊沉积层建议不清除:①污染较少;②避免破坏水体生态系统;③减少清淤成本。

清淤后的泥饼一般采用填埋、焚烧、农林利用或建材利用等处置方式。但是基于污泥的特殊属性以及市场推广的情况,目前较多选择填埋或焚烧,此次经开区湖泊因污泥量较大且无合适的焚烧场地,污泥最终去向是填埋处置。

3.3 水生态修复

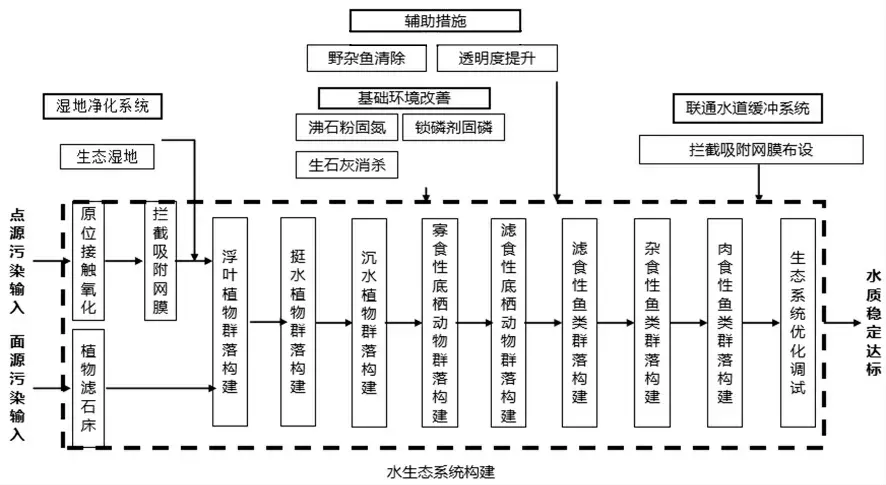

水生态修复设计目标以削减管网面源和非管网面源污染负荷为主,防止将来周围地区的发展所带来的污染输入。水生态的各项去除指标主要是通过水环境容量计算而来。根据湖区水体削减目标要求、湖区现状水质特征、湖区雨水管网分布、汇水区域现状及规划用地特征等,在实施野杂鱼清理等措施基础上,对湖泊治理区域进行污染物削减和生态恢复。水生态修复总体技术路线如图3。

图3 水生态修复总体技术路线

3.4 岸线整治

依据“三线一路”控制住蓝线,减少鱼塘、藕塘、菜地等人类活动。加强湖泊蓝线、绿线和建设区域的协调,营造良好的公共滨水空间和滨水生活氛围。充分发挥湖泊水资源优势,统筹考虑生态景观、绿化保护和城市建设。岸线整治的原则即生态优先原则,人性化设计原则,文化与景观相融合原则,因地制宜、因形就势原则,节约型园林原则。

岸线整治的内容包括环湖路、绿化景观、坡岸接驳、生态排口4 个方面。环湖路均考虑布置在距蓝线宽度10 m 范围内,利用现状已有公园园路、小路绕湖面成环,尽量靠近水边提高亲水性。绿化景观结合规划定位及工程分期、资金情况结合现状绿化布置,对于占用基本农田的区域,绿化上以草籽+经济农作物的种植方式,维持场地基本农田的属性。坡岸接驳均采用缓坡入口驳岸为主,生态自然。生态排口采用多级溢流堰式生态排口与漫流式生态排口结合。

4 施工过程解决问题

4.1 排口调查复测

设计初期主要利用排口调查报告进行排口整治、调蓄池、水生态等设计,项目实施过程中如城市型湖泊在进行干滩清淤或低水位时发现新排口,需要设计对新排口进行处理,存在新增排口周边无设计的情况,对原设计有较大影响。这就对前期资料准确度提出更高要求。总结下来,在设计周期内不同季节水位变浅时应进行排口复测,减少新排口对设计的影响。

4.2 混接排口末端限流控制

设计初期混流排口末端未设置限流控制。在实施过程中,混流排口末端设置的一体化污水泵站雨季需连续抽排,增大了泵站及污水处理厂的负荷。应在混流排口末端设置限流措施及对应的应急排口、生态排口等,减少连续降雨时对末端处理设施的冲击。

4.3 脱水固结土方理论与实际偏差

污染源报告中未定义污泥含水率,设计在可研及初设阶段根据其他项目的经验按55%原始污泥含水率计算固结后污泥体积。项目实施过程中,发现不同的湖泊污泥含水率差距较大,含水率差异导致的脱水方案变化,药剂量及脱水固结土方量差异。

4.4 外部水葫芦对生态修复区域的入侵

因湖泊较多,存在部分区域无法踏勘的情况。设计初期水生态专业未发现湖泊夏季存在水葫芦现象,项目实施过程中水葫芦入侵水生态修复区域,导致部分水生态植物死亡,后增加围隔阻挡入侵,同步加强管养。

4.5 水生态设施设置位置及原则

设计初期按照湖泊“三线一路”规划、水系连通规划等确定的湖泊常水位、最低水位、最高水位进行水生态设计。一般水体透明度下沉水植物最佳生长水深1.5 m~2.5 m,不大于3.5 m;挺水植物适合岸边浅水区,最佳生长水深是0.3 m 以内;浮叶植物最佳生长水深是1.0 m~1.5 m。

项目实施过程中,发现郊野型湖泊有调蓄功能需求,跨区湖泊非经开区湖域存在养鱼情况。导致湖泊水位无法按照常水位控制,严重影响已种植的水生态植物的存活问题。

对于这个问题,只能在设计阶段充分了解湖泊的定位及实际运行当中水位变化情况,因地制宜设置水生态设施,减少损失。

5 结语

湖泊治理是个长期治理的过程,需根据不同时间维度湖泊变化调整技术方案,因此湖泊治理也具有一定的复杂性。湖泊治理是个系统工程,也涉及到各个相关的权属部门的管理,因此需要加强各部门之间的协调配合。经开区湖泊治理通过工程手段及非工程手段对湖泊进行治理,最终实现湖泊水质达标。治理过程中暴露出来的问题及总结希望给后来的湖泊治理提供一定参考,希望通过不断的改进工作,让湖泊治理更加科学、系统。