小麦及其小麦制粉(一)

2022-06-30赵学敬

赵学敬

(河南工业大学,郑州 450052)

世界上有1/3以上的人口以小麦为主粮。其种植面积占谷物种植总面积的31%,其总产量接近谷物总产量的30%,可见小麦是世界上最重要的粮食作物,且居谷类作物之首。

1 小麦概述

1.1 小麦种植

小麦的种植很广,除了地球两极,遍及亚洲、欧洲、澳洲、非洲、北美洲及南美洲。亚洲种植小麦的国家有中国、印度、韩国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚及中东地区,澳洲只有澳大利亚有种植,欧洲种植小麦的国家主要有俄罗斯、乌克兰、法国、德国、英国和波兰,非洲的小麦生产国主要是埃及、摩洛哥、南非,北美洲的小麦生产大国是美国和加拿大,南美洲的小麦主产国是阿根廷。据统计,全世界有43个国家以小麦为主粮。

按年产量大小,中国的小麦年产量第一,达1.249亿万t,其次是印度9 000万t,美国6 000万t左右,俄罗斯5 100万t,法国3 600万t,加拿大3000万t,澳大利亚虽不及这些国家的年产量高,却是全球最大的小麦出口国,年出口小麦1 000~1200万t。

由于全球环境和气候的差异,小麦种植与收获时间大不相同。例如加拿大的春小麦占80%左右(冬小麦只占3%~4%),而春小麦一般在5月下旬或6月上旬播种,8月下旬收获。澳大利亚每年7月上旬播种,10月至来年1月收割。法国种植的全是冬小麦,一般在10月15日至11月15日播种,翌年的7~8月间收获。美国与中国所处纬度相仿,所以种植和收获时间、冬春小麦比例都差异不大。

1.2 中国小麦起源

也许因为小麦起源于西亚原因,有些日本学者曾认为,中国的小麦是西汉时期张骞开通 “丝绸之路”(公元前138年)后从亚洲西部传入的。

中国的考古发现甘肃出土的小麦种子有4 000多年的历史,河南殷墟(公元前17世纪~公元前11世纪)发现的粒状小麦也在3 500年左右(甲骨文中“麦”字为证)。1955年在安徽亳县钓鱼台新石器时代遗址中,发现了大量的碳化小麦籽粒。1985年和1986年两次在甘肃民乐县东灰山新石器遗址中又发现距今4 841年至5 159年的碳化小麦粒,证明了小麦已在5 000年前的民间交流中传入中国并开始了种植,要比“张骞通西域”早了3 000年左右。

新疆早在公元前1 800年左右就以小麦为主粮,青海、甘肃地区至迟在公元前1 500年左右开始大量食用小麦,中原地区的大量食用小麦开始于东周。一万多年前在西亚“新月沃地”长出了野生小麦,5 000年后传入了中国。到了汉朝,越冬小麦开始普及。唐朝时期的中国北方,选择小麦为主要农作物。宋明之后,小麦已演变成北方主粮。在这一历史过程中,小麦经历了天然杂交和多代人工培育,逐步进化成了现代的小麦品种。

1.3 小麦在中国区域分布

资料记述:北从黑龙江漠河,南到海南岛,西起新疆塔什库尔干塔克自治县,东至沿海各省都有小麦种植,并且种植范围已扩展到北纬45°局部地区,大面积覆盖了新疆和甘肃河西走廊,又勇敢登上了海拔4 000多米的青藏高原。小麦种植面积占粮食作物总面积的26%,产量占粮食总产量的22%。

小麦在中国种植区分布中,冬小麦主要集中在华北大平原,春小麦的种植面积次于冬小麦,主要分布在东北黑色土地。其它种麦区冬、春小麦兼有,呈零星分布。

每年到了“小满”时节,冬小麦籽粒开始灌浆饱满,到处“小麦青青大麦黄,风和日丽满地香”,这时庄稼人就知道夏收时节就要到了。

2 小麦农艺学

2.1 播种时令

中国小麦的播种时令期如下:

半冬性小麦品种在10月之前播种,这时的日均气温17~18℃。冬性小麦品种在10月以后播种,这时的日均气温15~16℃。春性小麦品种在10月底开始播种,这时的日均气温13~14℃。东北春小麦的始播气温0~2℃,逐步由南向北推进。就区域讲,华北地区在9月中旬播种,华南地区在11月中旬播种,华中地区在10月下旬~11月上旬播种,东北春小麦的播种期在3~4月间。

2.2 播前准备

整地要做到对前茬收获后的土地 “早”整理、“深”耕作、疏“松”地表防板结,保持土粒“碎细,及时灭“净”茬根、使表土无根茬,并进行土地平整。结合播前整地施入基肥,每亩要施入基肥如复合肥(或农家肥)、碳铵及磷肥等。在上茬作物收获前7~15 d给予浇水增墒,为小麦出芽、保苗提供水分条件。播种前优选出那些适合当地种植、抗逆性与抗病虫害强、高产与优质的品种作为麦种。为了预防黑穗病和地下害虫,要在麦种中拌进农药。使用的农药有3%的敌萎丹悬浮剂、2%速保利可湿性粉剂、50%的萎锈灵可湿性粉剂及75%的氯硝基苯可湿性粉剂等。

2.3 小麦播种

小麦播种有条播、撒播、点播三种方式,其中条播普遍。也有常规平种和膜侧种植两种方式理论。种子用量把握冬性品种、弱春性品种、旱地、水地、条播、撒播及点播等有所不同。

2.4 麦田管理

小麦越冬前要大水灌溉,但要切记水面盖苗,灌水量以自然落下为好。换句话说,秋见冬,麦苗灌水要适中。越冬期内严防牲畜啃吃小麦幼苗,摒弃那种“羊嘴有粪,越啃越嫩”的说法。为了保温防冻,土壤封冻之时(12月下旬)要及时碾压麦垄,弥合裂缝。次年2月上旬也要碾压1~2次,以达提墒、促进返青。期待着:冬去春来绿油油,春来苗壮夏丰收。底肥中氮磷钾只占总肥量的60%,还有40%的肥量需要播种后追加。长势弱的小麦冬季追肥,返青期麦苗偏小的春季追肥,拔节前结合灌水追施尿素,孕穗期叶面追肥。这里尽说要“追肥”,都是为了小麦苗壮出穗齐。小麦苗期要分阶段进行灌溉。未经冬压浇水的小麦,返青时要及时浇水;返青时未浇水的小麦,注意拔节时浇水;孕穗期早灌头水,随后还要适时管好抽穗水、麦黄水。期间,禁忌大水漫灌,以防倒伏或贪青晚熟而导致减产。

2.5 小麦病虫害防治

小麦病虫害防治的关键词是“一拌一喷”,即是播种期的药剂拌种和返青期、拔节期的喷药。“拌”前面已说,在此不多赘述。

小麦纹枯病是麦田重要病害之一,喷雾可用井冈霉素水剂、三唑醇粉剂、三唑酮乳油、烯唑醇可湿性粉剂、利克菌、纹霉净可湿性粉剂及甲基立枯灵(利克菌)可湿性粉剂等。小麦赤霉病分布于沿淮及其南麦区的初花期,喷雾的药剂有多菌灵可湿性粉剂、多菌灵盐酸盐(防霉宝)可湿性粉剂、甲基硫菌灵可湿性粉剂、多霉威可湿性粉剂、甲霉灵可湿性粉剂1 000倍溶液等。小麦根腐病出现时,使用的药品有禾果利、粉锈宁和强力杀菌剂混合迦姆等。白粉病和锈病防治用粉锈宁乳剂在发病初期喷雾。小麦蚜虫防治用吡虫啉或啶虫眯可湿性粉剂,加水喷杀。

3 小麦储藏和营养

3.1 小麦的分类和等级

收获的小麦如果仅仅作为生产者自食,品质无所谓好赖,若作为商品,就有“质”和“量”标准的问题,鉴于此,我国曾制定过归类、划等的国标文件。2000年国家为了有利于促进农业区域化种植,体现品种差价,促进粮食收储部门分类保管、推进顺价销售,又出台了新的规定。新规定把小麦划分为三大类,即:普通小麦、强筋小麦、弱筋小麦。

强筋小麦以适合制作面包为原则,分两个等级,通过降落数值、湿面筋含量、粗蛋白含量及面团稳定时间及烘焙品质5项评分作为它的关键指标。弱筋小麦以适合制作蛋糕和酥性饼干为原则,不分等级,通过降落数值、粗蛋白含量、湿面筋含量及面团稳定时间4项评分作为关键指标。

强筋、弱筋两种小麦的容重、水分、杂质(总量,矿物质)、色泽及气味均与国家标准GB 1351-1999《小麦》中普通小麦指标相一致,同时它们的其它指标要求均为推荐性国家标准。

普通小麦,按皮色、粒质分为9类。其中混合小麦不分皮色红白、粒质软硬和冬麦春麦,凡不符合其它分类要求的小麦均归此类,它包括混合硬质、软质小麦,混合冬、春小麦。

批量的普通小麦中,主体皮色颗粒含量达到90%以上时才能称为白麦或称为红麦,否则为混合小麦。无论白麦或红麦,凡角质率在70%以上的为硬质小麦,粉质率在70%以上的为软质小麦。它们的质量标准不再有南北方的区别,统一参照原标准中北方冬小麦质量标准,把容重相同的小麦放在同一等级,按容重大小把普通小麦分为五等:一等小麦大于等于790 g/L,二等小麦大于等于770 g/L,三等小麦大于等于750 g/L,四等小麦大于等于730g/L,五等小麦大于等于710 g/L,相邻等级差20g/L。小麦水分12.5%,发芽小麦的芽和幼根超过颗粒本身长度的归属杂质类,芽未突破种皮的小麦且影响到小麦粉加工品质,则归属不完善粒类。普通小麦标准不同于强筋小麦、弱筋小麦标准,它是国家强制性标准。小麦分类和等级标准的统一制定,使得商品小麦在市场流通中更好地实现以质论价、优劣分存、合理定价和增值有据,并保证了小麦无害性、优劣性、公平性、规范性,使粮食加工对原料选择有了依据。

3.2 小麦储藏

3.2.1 小麦籽粒的特性

收获后的小麦籽粒,并没有停止生理活性,在成熟的基础上又进入了后熟期。春小麦的后熟期长达6~7个月,冬小麦的后熟期短到1~2.5个月。新收获的小麦,后熟期内呼吸力度大、酶活性强,易导致粮堆发汗和乱温现象。这是它的特性之一。

特性之二是耐热性。小麦含水分17%时承受46℃至54℃的温度烘烤,仍能保持酶活性不降低,发芽能力不丧失,工艺品质还略有提高。

特性之三是吸湿性。因小麦种皮薄,含有大量的亲水物质,容易吸收周围空间的水汽,在相同的相对湿度中,小麦的平衡水分高于稻谷。

特性之四是会呼吸。值得注意的是小麦后熟期呼吸强,度过后熟期之后就弱了,红皮和白皮小麦的呼吸量分别降至 4.72~10.40、13.58~18.52 (CO2mg/100 g干物质·24 h)。

3.2.2 小麦储藏方法

根据小麦特性之二,储藏可用热密封方法。新收小麦水分高,又恰遇夏日炎炎,可乘机摊晒,能使粮温升至42~52℃,水分降至12.5%以下。然后趁热入仓,用晒热的席子、草帘覆盖,密封7~10 d。这样储藏,对防虫、防霉均有好的效果。

根据小麦特性一与四,储藏可用缺氧方法。小麦是主要的夏粮,粮温高且有后熟期,呼吸强度大,密封有利于自然降氧,对防虫有利。隔年的陈麦,已过了后熟期并进入休眠状态,呼吸微弱,自然降氧失灵,需要微生物辅助降氧或充氮、充二氧化碳来防治虫害。

方法三是利用好气候条件,自然低温储藏。这种储藏能够防虫、防霉、防消耗和保持小麦的活力。在我国,除华南之外,大部分产麦区冬季都有5~0℃的低温期,适合于水分12.5%以下的小麦储藏;温度-4~-6℃时,适合于高水分小麦储藏。要紧跟季节,抓好机会,且要求所有粮仓具有密封、隔热、防潮功能。

3.3 麦粒结构与营养

3.3.1 小麦籽粒结构

认识麦粒的结构是为了制粉中更好地取其精华、弃其糟粕。

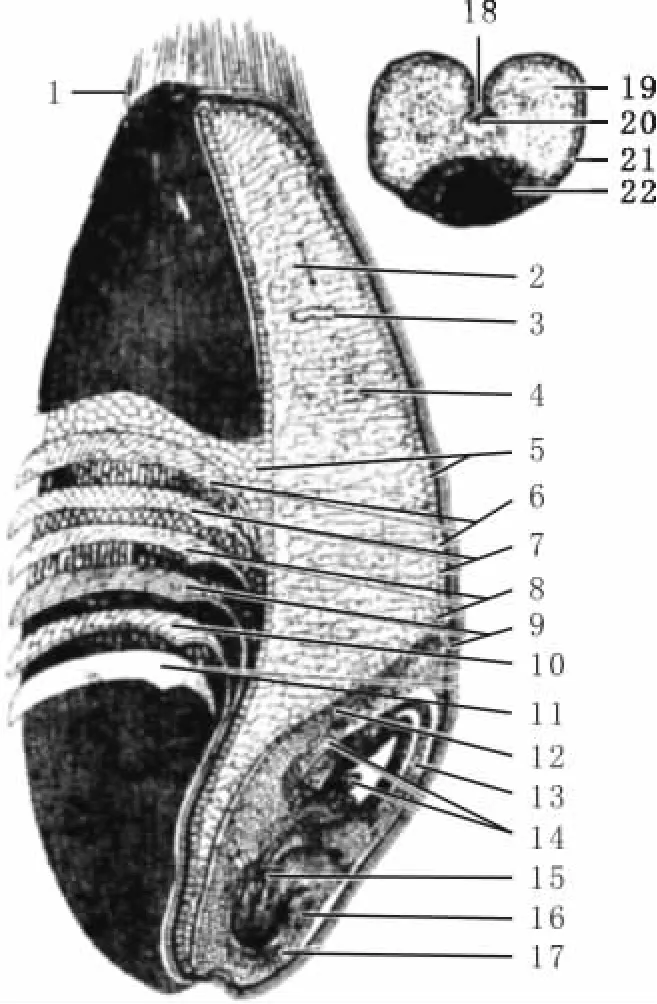

通过麦粒解剖(如图1)可以看到,由表及里,麦粒由三大主要部分组成,即皮层 (15%)、胚乳(82.5%)和胚(2.5%)。

图1 小麦籽粒结构图

麦粒皮层中纤维素占75%,因它由表皮、外果皮、内果皮、种皮、珠心层及糊粉层迭加而成,成为保护小麦籽粒的良好外衣,这里还集结着人体不能消化的碳水化合物,同时含有人体需要的糊粉层、维生素(B族)和微量元素等。

胚乳外围通过糊粉层与麦皮相连,胚乳和表皮共同包容麦胚,籽粒中大量的胚乳是小麦生命体的“营养储备库”,也是人类主要求取的“食物源”,它内部集中了麦粒的全部淀粉,含有麦谷蛋白和麦胶蛋白,蛋白含量从中心至外围逐步增加,而品质则依次变劣。

小麦胚在麦粒基部,是小麦的生命体,正常处于休眠状态,它富含脂肪(14%)和维生素(VE最多,VB5次之,VB6排三,VB1、VB2皆有)。磨粉中麦胚常与胚乳混为一体,只有磨制上等粉时,麦胚才提取出来,使面粉色泽和灰分免受影响,并供作高级营养品和药品使用。

3.3.2 麦粒营养

小麦胚乳中集中着全部的淀粉,这个雪白小世界里碳水化合物约占90%,是供给人体热能最主要的来源之一。

蛋白质占胚乳、胚部和糊粉层三者总量的13%(干物质)。总蛋白中皮层中占20%,胚乳中占72%,胚中占8%。蛋白质中以谷氨酸、脯氨酸最丰,还有少量人体不能合成的赖氨酸。

维生素分布在小麦籽粒各个部位,其中VB1含量 156.0 mg/g, 烟酸 74.1 mg/g,VB212.7~13.8 mg/g,VB623.2~36.0 mg/g,泛酸与 VE分别为 45.1 mg/g、57.7 mg/g,VE在胚中为158.4 mg/g。这些维生素是维持人体生理功能所必须的有机化合物,缺乏则会引起人体代谢紊乱和出现各种维生素缺乏症状。

小麦籽粒中计有30种以上微量元素。钾、钙、镁的磷酸盐、硫酸盐占矿物质的95%,同时含有铁、锰、锌等。这些微量元素在皮层和胚部较多,在胚乳中相对最多较少,含量依次走低。它们是人体所需重要营养,维持着人体酸碱平衡和正常的新陈代谢。

小麦籽粒中脂肪含量虽然不多 (干物质计1.65%~2.50%),营养价值却很高。主要存在于糊粉层和胚内。它不仅可为人类提供能量 (9.1~9.3 kJ/g),而且对人体生理机能起着重要的调节作用。

充分地利用和开发小麦营养资源十分必要。然而去皮提胚和精度提高而降低“灰分”的磨粉工艺,会使营养成分而流失,换句话就是:出粉率低、精度高、皮层的营养就悄悄流向了副产品;出粉率高、精度低、皮层的营将养得到较充分利用。

精度和营养的矛盾给人们提示限制小麦加工精度,或者把麸皮、胚芽加工成“添加剂”后适量返回粉中,或者与多品种粗粮搭配实现营养互补。

4 小麦加工

4.1 小麦早期加工方法

粮食加工业是随着社会文明发展而进步的,它的原始雏形是“杵臼”捣碎工艺,到了新石器晚期,我国有了小麦种植并需要产后加工,那时候正处于碓臼、磙棒石磨盛行的年代,小麦制粉在捣碎或擀碎模式上起步。到了春秋战国时期鲁国人鲁班发明了“上下两扇石磨”后,小麦制粉出现了石磨磨粉。

石磨磨制小麦粉,使得小麦加工与石磨结下了不解之缘,并围绕石磨磨粉开发出了新的动力来源。开始是小型手推磨,继而是圆道畜拉磨,晋代有了水力驱动磨,唐代有了盛行的“水力磨坊”,12世纪的宋代已用风力磨粉,期间加之筛理工具的配套,完整的磨筛相间、磨筛结合的单磨多遍磨粉得到普及和发展。

从前后两种磨具的对比看,双扇石磨要比碓臼磨制小麦粉先进得多:其一,石磨的平动比碓臼的举高省力;其二,小麦由臼的窝集间歇撞击加工变成了石磨的连续平面研磨,增大了产量;其三,小麦的间歇撞击受力变成了平稳连续受力,粉碎程度相对均匀;其四,石磨是上下两扇圆柱平面对接,每扇都可作为动体,成为多种动力资源的利用基础。

翻阅历史,小麦利用石磨磨粉以后,在近代之前再也没有“变脸”,造型一直处于凝固状态,在中华粮食加工文明史中持续了2 700多年。

在这近3 000年的历史中,石磨一直是中国人磨制小麦粉的特有工具。可是小麦的石磨磨粉因其产量赶不上时代需求,也因过紧研磨、皮心混合加工、面粉质量“差”字当头,它的工艺只能算作古代社会的文化遗产。

18世纪蒸汽机、发电机、电动机相继问世,匈牙利首创了钢辊磨,1823年波兰建立起世界第一座钢辊磨粉粉厂。钢辊磨粉技术于鸦片战争之后传入中国。1878年我国天津建起了首家 “贻米牟机器磨坊”,后又陆续在上海、无锡、太原等地建起了53家机制小麦制粉厂。第一次世界大战中,由于参战国的需要,我国制粉工业出现了暂时的兴盛,机制粉厂扩办至92家。同时,千百石磨坊的电力拖动相继出现。

1949年新中国成立后,迎来了小麦制粉转型发展期,以双辊磨粉机为特色的小麦制粉工业,星罗棋布地全面扩展,打破了规模制粉厂在沿海地区和部分大城市密集布局的局面,陆续向着内地、产麦区、矿区发展,30多年的计划经济期间,国内建起的国营粉厂已达1 200多个,并以生产标准粉为主,保证了当时的军需民用。

小麦制粉的发展过程。就像几何作图一样,用点(碓的端点撞击)、面(两扇石磨研磨)、线(两辊触线粉碎)刻画了小麦磨粉的发展历程。

1980年后的改革开放,使得中国的经济发展一派大好,食品工业蓬勃发展起来。为满足消费者和食品工业的需求,我国引进了瑞士布勒公司、英国西蒙公司、意大利奥克里姆公司等国外先进制粉设备和工艺,许多粉厂也乘势纷纷改造旧工艺、增添新设备,开始生产多品种、多用途的等级粉和专用粉。从这个时候起,至21世纪初,中国的小麦制粉工业已进入了现代化阶段。既能生产家庭用粉,还能生产食品工业用的专用粉、去胚粉、谷朊粉等。

4.2 小麦现代加工方法

石磨磨粉已在历史长河中沉没,单机磨粉也被科技进步的洪流淘汰,只有现代小麦制粉的五种方法还留在人们的记忆中。

第一,前路磨粉法。这种磨粉方法是北京面粉厂于1951年首创的,1952年11月在全国推广应用。后在“统购统销”政策中发挥了它的时代作用,又在计划经济体制下风光了30年。它以一皮磨(IB)、一心磨(IM)大量出粉和生产标准粉(85%)为特征,工艺俗喻为“张大口、强咀嚼、放肚皮”,实现早出粉。别看它“虎头蛇尾”,却留下了不少论文篇章。鉴于世界粮食吃紧和充分利用小麦资源,前路制粉法应用前景不衰,至今仍在中华小麦磨粉史上占有一席之地。

第二,前路均衡磨粉法。这种磨粉方法是青岛第二面粉厂1964年的创新杰作,它依生产标准粉为前提,对“前路磨粉法”进行了修饰和发展。它的特征是放松一皮磨(IB)操作,将大量出粉的角色由一皮磨、一心磨的“担当”扩大为一皮磨(IB)、二皮磨(IIB)、一心磨(1M)、一渣磨(1S)“合作”,并让后路磨机向皮心并重出粉靠拢。通俗地讲,各系统出粉是“机会均等”,与前路制粉法相比,工艺堪称“锦上添花”,从而提高了面粉质量,又提高了经济效益。

第三,全面出粉法。计划经济的1958年,我国在青岛、南京、镇江及武汉等城市的小麦磨粉厂,曾采用过原苏联专家A·C丹尼林提出的“全面出粉法”,它可以磨制各种规格的面粉,更适用于磨制品质较高的等级粉。这种方法的主要精神是“流量放大、负荷均匀、分工明确、轻研细分”,各主要作业机都有较高的流量,各系统之间的负荷没有大的升降,又非常重视中间产品质量 (多提好的粗粒、粗粉并进行清粉),使得产品质量升挡变优。然而,利用这种方法磨制标准粉时,暴露出它不符合实际的缺点,显得设备潜力憋闷,产量低、动耗大、成本上升,劳动生产率下滑等。这种出粉法终因不适于磨制标准粉的时代国情而随之搁浅。

第四,中路磨粉法。它是在我国改革、开放年代推出的新工艺。新工艺借鉴了国外的先进技术和设备,采用前路设备少、流量大、操作松、少出粉、多出渣的磨粉原则,重在从渣磨得到好心,强化清粉、单位产量收低等一系列技术手段,多层次的精磨运行替代一皮磨、一心磨的前路集中出粉,并凭“皮磨路短、心磨路长”的加工特色,更多地在心磨系统出粉。它突破了我国长期生产低等小麦粉的格局,一跃登上了生产高精度小麦粉的技术殿堂。这样,既满足了食品工业和广大消费者的需要,制粉业又成功挖掘出了经济效益,利国、利民、利企业,从此“中国特色”的小麦现代制粉技术形成。

第五,小麦分层剥皮磨粉法。这种磨粉方法始于1953~1960年间的群众技术革新运动,后又度过了20多年的“卧薪尝胆”期,1979年被原商业部科学研究设计院纳入攻关课题,于1991年完成课题任务并用于生产。这种方法好有一比,即是“脱衣亮心,献出纯真”,它的特点是分层次地剥落小麦种皮,再去磨筛制粉,并以强化麦路、缩短粉路的措施降低电耗,在保证常规出粉率和面粉优质的情况下,多出好粉2%~5%。目前,这种制粉方法虽因种种原因没有普及,但是,实践性和科学性已赋予它健康的生命力,在小麦磨粉史上仍然留下闪光的一页。

(未完待续)