太湖流域水文连通性: 现状、研究进展与未来挑战*

2022-06-30万荣荣

杨 素,万荣荣,李 冰

(1:中国科学院南京地理与湖泊研究所,中国科学院流域地理重点实验室,南京 210008)(2:中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049)(3:中国科学院大学南京学院,南京 211135)

水文连通性是指以水为媒介的物质、能量及生物在水文循环要素内部或要素之间的转移[1].全球超过1000 km的河流中,只有37%的河流仍保持完整的自由流动状态,闸坝和水库建设造成的河流破碎化是河流连通性丧失的主要原因,占河流阻塞成因的68.8%[2].水文连通网络的变化,将会通过改变种群数量、阻碍或加速食物链营养传输和污染物累积、扩散,从而对生态系统格局造成一定影响[1].同时,水文连通性通过建立河流-湖泊-湿地之间水力联系,不仅对河湖水文过程起着关键的调节作用,也直接参与了其一系列物理、化学和生物过程,在大江大湖水资源优化调控、湿地生态修复、珍稀物种保护等方面研究具有重要指示意义[3-4].

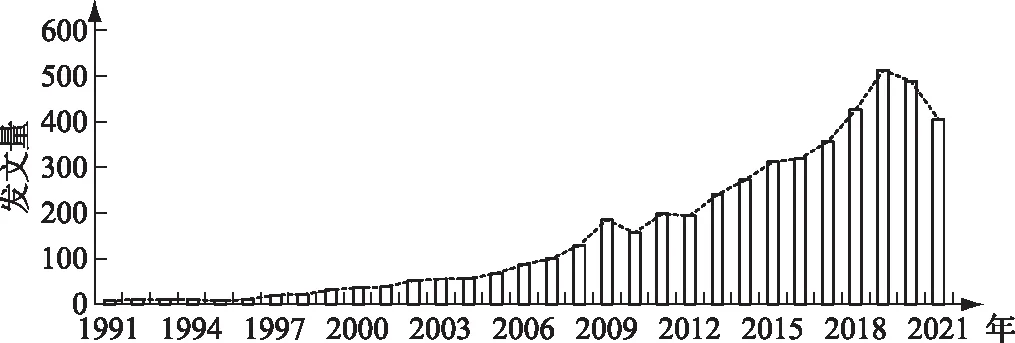

近年来受到气候变化和下垫面人类活动的频繁影响,全球范围内河湖水文连通性发生深刻变化,水文连通性内涵及其应用被广泛接受并成为水文、生态、工程实践等领域的研究热点与前沿[5-6].基于该背景和研究意义,在Web of Science数据库核心合集中检索“水文(系)连通性(hydrologic/hydrological connectivity/connection或interconnected river system network)”相关文章,截至2021年11月,累计获取符合主题的有效文献4854篇.自1990年以来,总体情况是以“水文(系)连通性”为主题的文章数量呈逐步增加趋势,尤其是2000年以来,发文量呈快速上升趋势,由2000年的37篇文献数上升到2021年的400余篇(图1).围绕水文连通性研究的诸多主题中,主要侧重于生物多样性保护、空间异质性、景观格局和流域管理等宏观视角[7-8]研究,其次为土壤和水体中氮、磷元素及有机质迁移转化等微观视角[9-10]研究.研究内容主要涉及水文连通性的过程与机理研究[11-12]、影响因素[13-14]及效应[15]评价,包括洪泛湿地水流养分输移过程[16-17]、河口三角洲水文连通动态变化过程[18-19]、湿地土壤水分垂向连通过程[20-21]以及以水文连通性研究为框架的生物地球化学通量研究[22]等;研究方法主要基于水文水动力学、景观生态学及遥感等学科背景,包括图论法[23-24]、景观格局指数[25]、水文连通性函数[26-28]、基于雷达的水文连通表征[29]、染色示踪[30]、构建水文水动力模型[31]等方法.由此可知,水文连通性研究涵盖学科背景丰富,在方法和应用上较为成熟,有较好的研究背景.

图1 Web of Science核心合集“水文(系)连通性”发文量趋势

国外关于水文连通性已开展了较多研究.美国联邦环境保护署(USEPA)在清洁水法案的背景下提出上游(或支流)河流和湿地与下游(或主干)河流的连通性研究,强调水生态系统内部或系统之间在物理、化学和生物水平上的物质交换和连通效应,以期为水生生态系统和流域管理提供经验[32];欧洲环境署(EEA)的《水框架指令》表明河流连续性是实现欧洲水体良好状态的关键,欧盟《2030年生物多样性战略》提出在2030年前,通过移除堤坝及保护河漫滩和湿地系统的方式修复至少25000 km自由流动的河流.国内关于水文连通性的相关研究近年来也逐渐增多.按流域划分,长江流域涉及文献数量最多、研究区域最广,其中以太湖水系研究占比最大,其次是黄河三角洲湿地、白洋淀湿地等;按城市水系划分,太湖地区苏州市和常州市城市水系研究频次较高,其次是河南省郑州市、上海市及江西省南昌市等.

太湖流域位于长江三角洲地区,境内河网密布、湖泊众多,相较于国内其他以自然河流水系为主的研究区(如黄河三角洲湿地、鄱阳湖湿地等),太湖流域水系属于受人类活动干扰强烈、感潮作用明显、流向复杂且常年保持连通的复杂水系.长期自然演变和人类活动改变了原有河湖水系的连通状态,尤其是近百年来,围湖造田、城镇化建设和一系列水利工程建设导致流域内河湖连通关系愈加错综复杂.“引江济太”等一大批治太骨干工程加速了流域内河网水系、河湖关系及连通变化,影响着区域水安全保障、水资源保护、水环境治理和水生态修复.然而针对太湖流域这一受人类活动干扰强烈的复杂河湖水系耦合系统,其水文连通性在自然因素与人类活动长期影响下的演变过程及成因如何?水文连通性变化的生态环境效应如何?尚缺乏系统性的梳理与综述.因此,本文在明晰国内外水文连通性概念的基础上,对太湖流域水文连通性的评价方法、演变过程、影响因素及其生态环境效应进行系统梳理总结,最后对太湖流域水文连通性研究的未来发展方向进行了展望.

1 水文连通性的概念与内涵

水文连通性概念最早出现于Vannote[33]1980年提出的河流连续体概念(river continuum concept)中,该概念描述了沿河流上下游生物群落的结构和功能.随后,由于在不同学科背景和研究尺度下的研究要素各有侧重,水文连通性出现了不同的定义.大多数定义基于景观生态学和水文生态学[34-35],流域尺度上强调水、物质和能量在景观组分间或流域间的流动或滞留过程[36-38],或用与水文相关特性(例如高渗透性)及状态变量(例如土壤湿度)的空间分布模式来判断水文连通的可能性[39],近期有学者结合水动力模型、阈值效应和地统计学分析,基于生态目标对洪泛区湿地水文连通性进行分类和定义[40-41];坡面尺度上强调沉积物及其颗粒物在高地-坡面-河岸带或地表径流与河道网络的连通过程[42-44],以及地下水系统在河岸带(近河流)与高地带(山坡)之间建立的连接[45-46].水文连通性的内涵通常包括纵向维度、横向维度、垂向维度及时间维度[47],其中纵向维度上的水文连通指河流上下游间的相互作用,横向维度上的水文连通指河道与河漫滩或洪泛区营养物质的输移交换过程,垂向尺度上的水文连通指河道底部与潜流层、地表径流与地下非饱和-饱和层(土壤-地下水)的连接度,并强调水文连通在时间维度上的动态变化情况.

2005年长江水利委员会工作报告《维持健康长江,促进人水和谐》将水系连通性作为健康长江重要评价指标之一,并将水系连通性定义为:河道干支流、湖泊及其他湿地等水系的连通情况,反映水流的连续性和水系的连通状况[48-49].2010年全国水利规划将河湖连通作为国家新时期治水方略,提出提高河湖连通是提高全国水资源配置能力的重要途径[48].随后,大批国内学者从国家重大战略需求出发,对于河湖水系连通的理论、方法、驱动因素及影响评价开展了丰富研究[50-53],并开展了河湖水系连通工程的相关实践[54-55].河湖水系连通战略提出初期,河湖水系连通的理论基础较为薄弱,众多学者从水文水资源学、水利水电角度对河湖水系连通概念、研究总体思路和理论研究框架做了详尽阐述[56-62],刘昌明等[63]、李宗礼等[64]进一步提出河湖水系连通理论体系研究框架、优先研究领域、面临的关键科学问题和未来研究方向.在河湖水系连通量化方法上,符传君等[65]、王延贵等[66]构建了一系列综合的水系连通指标体系,夏继红等[67]将河湖水系连通计算方法分为图论法、水文-水力学法、景观法、生物法和综合指标法,并对其优缺点进行了比较.

目前国际上一般认为水文连通性是指以水为媒介的物质、能量及生物在水文循环要素内部或要素之间的转移[1].而水系连通性是国内评价健康长江时首次提出的概念,由于当时缺乏相关理论和方法指导,在国家战略引导下,我国学者借鉴国际上水文连通性的相关概念和方法开展了大量研究,然而并未对水文连通性和水系连通性的概念及关系进行明确探讨,有些问题尚未达成共识.综合来看,区别于水文连通性中提到的壤中流和地表水-地下水交换过程,水系连通性更侧重于横向、纵向维度的地表水文过程连通状况.由于水文连通性的定义在不同学科研究中各有侧重,研究区自然环境、研究时空尺度也存在差异,无法提出一个普适性的概念[35, 68].因此,有些学者将水系连通性作为水文连通性研究中的一项重要内容[69],而另有些学者则认为水文连通性是水系连通性研究中的新视角[70].本文综合以往概念论述,针对受人为调控影响剧烈的平原河网区,将水文连通性内涵进一步理解为:自然演变或人工修建的江、河、湖、湿地等水体系统,受闸、坝、泵、圩、堤等水利工程调节,其水流、物质流、能量流与信息流被促进或阻碍的程度和方向,包括河-河、河-湖(湿地)、湖-湖之间的连通.

2 太湖流域水文连通性评价方法

太湖流域水文连通性研究的空间尺度横跨河段生境尺度、侧重纵向水流联系的区域尺度和强调宏观调水方式的流域尺度[71],其中多为以武澄锡虞区、阳澄淀泖区和杭嘉湖区等平原水网区为对象的区域尺度研究,对苏州市、嘉兴市等环太湖城市化发展较快的城市水系也有相关探索.目前主要基于图论、景观格局指数、水文连通性函数、综合指数及其他辅助方法进行定量评估,且上述方法可联合使用进行综合评估.

流域尺度上,诸发文等[72]改进现有基于图论和水流阻力的水系连通度计算方法[73],提取节点(河道交汇点)和河链(河段)构建水系拓扑结构,考虑不同河道的实际输水能力和闸门开启度,构建河网加权连通度指数,使之适用于受人为闸控工程影响较大的平原水网区.区域尺度上,马爽爽[74]选取了景观生态学中的β指数(节点连接难易程度)、γ指数(网络中连接线数与最大可能连接线数之比)和C指数(区域内各节点依靠廊道相互连通的强度)作为结构连通性指标,采用水文学中站点间水位差特征[75](相邻站点水位差越小纵向功能连通性越强)作为功能连通性指标对杭嘉湖区水文连通性进行综合评价.Deng等[76]基于相邻站点水位差提出了纵向功能连通指数,指出1960-2012年间太湖流域平原区纵向连通指数的年代间、年际和季节变化均呈轻微上升趋势,时空变化空间分异较大,且汛期连通性低于非汛期,可能与河道上多水闸泵站有关[74].Lu等[77]根据极端降雨量和警戒水位预设闸坝调度规则,基于水闸打开概率、河流通过效率和水闸累积效应构建了纵向连通性指数.罗贤等[78]以西苕溪流域为例,对比了空间分析、连续性指标和树状河网连通性指数,探讨了闸坝对树状水网区连通性的影响.城市尺度上,徐慧等[79]、王柳艳[80]和沈洁[81]将图论和景观生态学相结合,选取β指数和γ指数分别表征太仓市、无锡新区和上海市浦东新区河网水系连通性状况,王柳艳[80]同时利用复杂网络中的原始法,将两节点河道长度作为权值(河道长度越短,连通性越强)对太仓市河网连通性进行了分析.

由于太湖流域河网受水利工程等人为干扰显著,闸坝、泵站设置及其调度对水文连通性影响较大,因此在评价过程中应将闸坝、泵站建设及其调度对水文连通性的影响充分考虑在内.平原河网区流速较小,流向不定,属于往复流,而已有的方法为简化水文过程,大多假定河流流向单一;在应用图论法构建河网水系连通指数时,对边的权值进行赋值时考虑的影响因素(如河道截面形态、糙率、河道淤泥等)不够全面,且将湖泊作为节点概化削弱了湖泊的连通重要性;利用水位差特征进行表征时应注意水位站点和时间选取的全面性和代表性,以及闸坝拦截、泵站调水对水位差的影响.因此,未来太湖流域水文连通性评价方法仍需进一步完善.

3 太湖流域水系演变过程

河湖水系连通的时空演变机理是河湖水系连通研究的关键问题之一,影响着水资源空间配置、社会经济发展和生态环境演变[63],因此对河湖水系连通演变过程的重建尤为重要.太湖及流域内各支流水系结构变化是太湖流域水文连通性演变的基础.魏嵩山分析太湖流域水系大致沿着“三江”(吴淞江、东江、娄江)→湖泊→水网化的方向发展[82],中华人民共和国成立以来一系列水利工程的修建,促使太湖流域水系结构逐渐简单化,呈现骨干化趋势.本文根据人类活动对太湖流域水系格局的影响程度,将太湖流域水系演变过程大致划分为自然水系、古代人类活动影响和现代人类活动影响3个阶段[75],并重点讨论了20世纪尤其是近百年来太湖流域河湖水系演变过程.

3.1 自然水系形成阶段

有关太湖形成的主要学说有“泻湖说”[83]、“构造说”[84]、“陨击说”[85]等论点.大多数学者认为太湖是在大平原上构造洼地的基础上形成湖盆,因宣泄不畅而积水成湖,并经历了长期陆相和湖相沉积作用演变而来[86],但太湖到底是如何形成的至今尚无定论.太湖流域最初的水系结构大致为西部上游山区的苕溪、荆溪(古名濑水)等流向太湖平原,苕溪沿今吴淞江东流入海,荆溪则穿过今洮湖、滆湖沿今孟河北注长江[82],流域总体呈现“三江五湖”的水系格局[87].

3.2 古代人类活动影响阶段

距今约五千年前,太湖流域水系大致呈现为上游苕溪、荆溪,中游太湖,下游“三江”(东注吴淞江、东北入海为娄江、东南入海为东江)的水系格局.6世纪,穿越太湖流域腹地的江南运河被重新疏浚和拓宽,沟通了浏河、吴淞江等古河道.8世纪,娄江(潮水携带泥沙导致淀淤)、东江(杭州湾防海工程导致排水北折,改入黄浦入海)相继废除,上游来水经太湖下泄不畅,太湖面积因积水持续扩张,大小湖荡逐渐形成.唐以来,当地百姓因地制宜发展塘浦圩田,形成了“五里为一纵浦,七里为一横塘”塘浦交错的水网系统.北宋时期,“熙宁变法”颁布了《农田水利法》,鼓励农民兴修水利、开荒围垦洼地和河湖滩地,水利建设在全国掀起高潮,湖泊和水系发生剧烈变化;宋室南渡,贵族地主乘机大肆侵占河湖水面为田,围垦之风更盛,大量湖泊因围垦萎缩甚至消失.因潮水裹挟大量泥沙,吴淞江河道淤塞而逐渐变得浅狭,明永乐元年,夏原吉提出“掣淞入浏”、“掣淞入浦”的策略,一方面引吴淞江上游入浏河,直接出海,一方面开挖范家浜,引导吴淞江的水南注黄浦江.明清以来,黄浦江经过自然冲刷形成广深大河,“黄浦夺淞”后,太湖流域形成了以黄浦江与浏河为主要排水通道、江南运河为主要航运通道、湖荡漾溪港溇浜密布的河湖水系格局[88].

3.3 现代人类活动影响阶段

20世纪以来,太湖流域水系格局发生了较大的变化.民国时期主要对原有水利设施进行修缮,总体上水系格局变化不大,长江沿岸极少数河口建了水闸[89].中华人民共和国成立后太湖流域水系演变过程大致分为局部治理(1949-1991年)、全面治理(1991-2012年)和现代化治理(2012年至今)3个阶段[90].

1)局部治理阶段(1949-1991年).该阶段以区域防洪除涝为主,水利设施的修建经历了2次高潮,分别是1950s末至1960s初和1970s,治理主体以各省市自行建设为主,缺少流域统一规划管理[89].在防洪和发展农业生产的总方针下,1958年苏浙两省开始实施本省的治太工程,进行了大规模圩区建设、开拓和疏浚排水骨干河道、加固加高堤防和修建山区水库等工程.

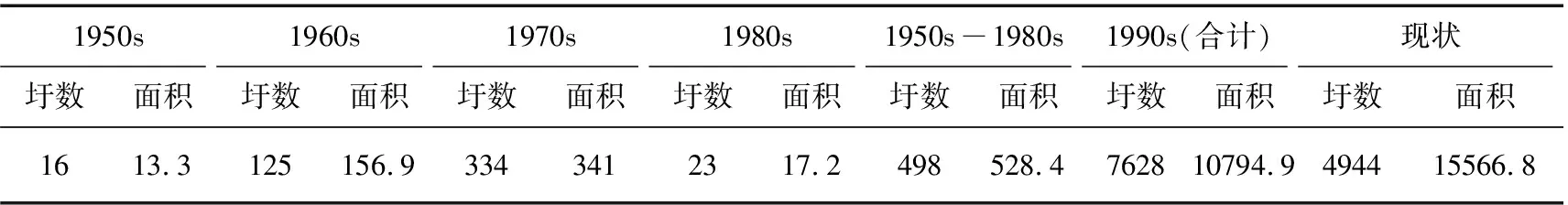

1950s-1980s全流域共建圩498座,圩区面积528.4 km2[89],1970s流域湖泊围垦达到了高潮,1980s有所减少.1990s太湖地区围湖建圩达到7628座,围湖面积近11000 km2[91],占流域面积近30%.为缩短防洪战线,提高小圩体系的抗灾能力,1958年阳澄淀泖区率先实行大规模联圩并圩,合并了众多小“鱼鳞圩”建设万亩圩田,形成大包围片,其中青浦大包围控制区总面积达758 km2,至1992年控制片内建有小包围圩区207处[92].目前太湖流域圩数约为5000个,圩区总面积在15000 km2以上,占流域总面积的42.19%[93](表1).其中江苏省和上海市圩区除涝标准据2006年统计,除太湖附近排涝模数较低,为0.86 m3/(s·km2)以外,其余地区均高于1.23 m3/(s·km2),浙江省现状圩区除涝标准较低,排涝模数略高于0.7 m3/(s·km2)[93].

表1 中华人民共和国成立以来太湖流域围湖建圩情况[89-91]*

这一时期新辟和疏浚骨干河道约30条.1958年开挖的太浦河和望虞河是沟通太湖和长江的流域性骨干河道,苏南地区先后拓浚了九曲河、张家港、七浦塘、杨林塘、白茆塘和浏河等通江河道,并沿长江建有配套河口闸共57座[93].环湖大堤和江堤海塘工程是太湖流域内防洪水、外御海潮的两道关键防线,中华人民共和国成立前太湖沿岸没有统一连续的湖堤,1950s初期沿太湖有进出湖溇港314条.环湖大堤全长约282 km,于1986年基本建成,已有各类口门建筑物30多座,尚有口门219处[89].太湖流域水库主要分布在苏南宜溧山区和浙西天目山区,1958-1990年,集中建设了一批大中型水库共19座[89].圩区建设、河道拓浚、江堤工程及水库大坝建设极大改变了太湖流域河湖水系连通格局.

2)全面治理阶段(1991-2012年).该阶段前期以保障流域整体防洪除涝为主,后期向水资源开发利用和水环境综合治理转变,共开展两轮治太工程.1991年大洪水后,水利部太湖流域管理局按照1987年编制的《太湖流域综合治理总体规划方案》对太湖流域进行全面治理,这是新中国成立以来第一次全流域治理[89],共开展了11项治太骨干工程.随着骨干工程的逐步完工和水供给、水环境在社会经济发展过程中暴露出的问题,1996年《国民经济和社会经济发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》将太湖列为国家水污染治理工作的重点,2001年“引江济太”调水试验工程被提出并正式启动.2007年无锡水危机发生,次年国务院批复了《太湖流域水环境综合治理总体方案》,提出了包括新沟河延伸拓浚、环湖大堤后续工程、太湖污染底泥疏浚、东太湖综合整治等21项水环境综合治理骨干工程建设.

3)现代化治理阶段(2012年至今).该阶段治水任务向防洪减灾、水资源优化配置、水生态环境修复和流域综合管理转变.该时期国务院批复了《太湖流域综合规划(2012-2030年)》、《太湖流域水环境综合治理总体方案(2013年修编)》等.全面推进农村退圩(渔)还湖和湖荡湿地生态修复,加快环太湖城市群大包围防洪工程建设.目前太湖沿岸口门230处,其中敞开口门44处,建闸控制口门186处[93-94],仅黄浦江为唯一未建闸控制的行洪河道.随着太湖流域城镇化进程加快,原有河道被排水管网替代,流域下垫面发生较大变化,河道人工渠化严重,河网结构趋于简单化[95].在水生态文明建设新时期,沿太湖各市以建设美丽幸福河湖为目标,加快畅流活水体系工程建设,通过加固改造老旧闸坝、疏浚整治河道沟渠、建设智慧管控精准调度体系,提高城市水系连通性.

从流域尺度上来看,城镇化建设、水利政策和工程实施重构了太湖流域水系格局,形成太湖调蓄、北排长江、东出黄浦江、南排杭州湾的流域防洪和河道骨干化格局,新孟河工程建成后,太湖将形成“二引三排”的骨干河道水系格局(望虞河、新孟河引水,太浦河、新沟河、走马塘排水)[96].图2标示了太湖流域主要河湖水系、水库、闸坝及堤防建设,十一项治太骨干工程及“二引三排”骨干河道分布.

图2 太湖流域河湖水系及主要水利工程现状(参考《太湖志》[93]附图)

4 太湖流域水文连通性变化的成因

太湖流域河湖水文连通性变化是自然因素和人类活动共同作用的结果.地质构造、气候变化、泥沙淤积和海水入侵等自然营力在河湖水系的形成和演变中发挥了关键性作用,然而太湖流域过早的人类开发活动尤其是20世纪以来社会经济发展带来的水利工程和快速城镇化建设,对河流水系连通状况的干预和影响愈发显著[97-99].

4.1 自然因素

地质构造、气候变化和海水入侵共同影响着太湖流域河湖水文连通性变化.太湖流域四周高、中间低的碟形洼地构造,易积水且排水不畅.历史上,该区域气候变化呈现干湿交替、多重周期、复合振动的特点,研究表明约12世纪全国出现了明显的气候突变,由干旱转为多雨,进入一个相对湿润的阶段,东部季风气候逐渐形成[100].气候暖湿增加了降水量和强降水概率[75],太湖流域发生过几次较大的洪涝灾害,再加上太湖东部地势低平,太湖水面与海平面比降相差不大,造成海水大量入侵,积水使太湖水面持续扩张,低洼地带形成零星湖泊和水道.而海水退去后,裹挟的泥沙逐渐在河口淤积,使太湖流域面积不断向海面延伸,古娄江和吴淞江的湮没都是由于潮汐倒灌,潮水携带大量泥沙,导致河道出流受阻,促使原河道转入其他河流排出或因此淤积成陆[82].同时泥沙淤积也为农业发展提供了深厚土壤,有利于农田的开垦,后逐渐发展为塘浦圩田模式.

4.2 人类活动

人类活动直接或间接地改变了河道形态、功能及水文连通性.直接改变表现在水利工程的修建,如运河、沟渠形成了新的水力联系,促进了河流网络的纵向连通,水库水坝建设则会抑制其纵向连通性;护岸工程、防洪堤防等可能会阻碍河湖水系横向连通性[97];人工渠道化工程修建的不透水断面阻隔了地表水和地下水的垂向连通[101].近百年来,为抵御大规模洪水入侵,太湖流域开挖和拓浚了上万条河道,新辟了多条排水骨干河道,环湖大堤各口门、骨干河道及沿江水系均设有闸坝,并在西部山区修建了数百座水库拦截汛期洪水,对太湖流域水系格局产生了较大影响.大型水利工程的建设不仅会增强或削弱河湖水文连通性,汛期和非汛期调度方案的制定和调整也极大改变了水文连通的方向.1991年以前由于水利设施尚未建设完善,调度规定只有当太湖平均水位涨至4.66 m时,才开启太浦闸排水[93];1991年汛后,开始制定流域统一的防洪调度方案,并根据治太工程建设进度每年进行修订;1996年提出对太湖洪水实行分期调度的理念,并继续下调汛前水位,提前汛后期时间;1998年提出突出主汛前太湖水位分级控制和分段控制,发挥阳澄地区湖泊调蓄和沿江诸河排洪作用;在多年实践和反复修订的基础上,1999年制定了《太湖流域洪水调度方案》[102].2000年以后,太湖流域水资源需求日益强烈,开启“引江济太”调水试验,并于2009年制定了《太湖流域引江济太调度方案》.随着水利部新时期治水思路的深入践行,流域水利工程的调度理念由仅确保流域防洪安全向同时保障供水安全和水生态安全转变,以期通过引排水等跨流域调水工程优化区域水文连通性以满足流域用水需求、改善水环境[93].《太湖流域洪水与水量调度方案》于2011年批复,成为流域调度的主要依据.在调度原则上不仅考虑了洪水与超标准洪水的防御原则,也考虑到入湖水质控制,并综合洪水调度与水量调度、流域调度与区域调度、水量与水质联合调度等调度方式[103].如望虞河工程以常熟水利枢纽和望亭水利枢纽调度为主,两岸口门视两岸地区水雨情、水环境状况和枢纽工程运行情况相机调度.当汛期太湖水位高于防洪控制水位时,根据太湖水位分级开闸泄水;当非汛期太湖水位低于引水控制线时,常熟水利枢纽引水,望亭水利枢纽根据闸下水质控制指标要求向太湖供水;当太湖水位低于低水位控制线,常熟水利枢纽须开启泵站引水[104].

人类活动对水文连通性的间接改变表现在人类对地表下垫面的改造,如大规模围湖造田、建设用地迅速扩张等.我国围垦最盛的两个时期分别是宋朝和中华人民共和国成立初期:北宋末年,中原人大规模南迁,南宋定都临安(今杭州),导致太湖流域人口集聚增加,为满足粮食需求,大肆侵占江湖滩地、开垦圩田;中华人民共和国成立初期,以发展农业为主导,1950s-1980s太湖流域各地围垦湖泊约500 km2[105].由于围湖造田,东太湖区原有数百条溇港,现只剩瓜泾口等极少数几个,并均已建闸控制.围垦湖泊、筑堤建圩使得自然连通的水系被人为阻隔,圩堤上建有“圩口闸”,汛期关闭,排灌站可将圩内涝水抽出[91].圩垸阻隔了圩内河道与圩外泄水干河间水量的自由交换[106],使可调蓄水面积缩小.城镇化发展对河道的改变最为显著[107],消耗性用水和道路、城镇、堤坝建设是洪泛平原河流连通性下降的主要原因[2].邓晓军等[108]对嘉兴市1960-2010年近50年河流水系时空变化特征进行分析,研究发现城市化水平越高的地区河流水系变化越剧烈.杨柳等[98]分析苏州市1960s-2010s近50年间河流水系变化特征发现,1980s后水系结构和河流长度总体呈现衰减,城镇化对水系变化的贡献率在67%以上,且城镇化水平与水系结构变化呈现“倒U型”关系.魏蓥蓥等[109]对张家港地区2002年和2015年水系结构和连通性变化进行分析,发现表征河网结构连通性的参数均呈衰减趋势,减少率达到50%左右,且河道通畅程度随城市化发展而变弱.

5 太湖流域水文连通性变化的效应

太湖流域纵向、横向和垂向维度的水文连通变化与区域洪水调蓄、水资源保障、太湖水污染治理及河湖水生态修复等密不可分:河流纵向连通受阻使动水生境变为静水生境,同时闸坝拦截洪峰时截留了大量泥沙,清水下泄导致河道下游冲刷严重[101];河流横向连通不畅阻碍了河流与河漫滩之间的物质、能量和信息交换,混凝土或干砌块石不透水护坡也极大改变了河流自然生境;因不透水防护结构阻隔导致垂向连通受阻,而土壤水或地表水与地下水的垂向连通性对水体元素迁移转换、潜流层生物迁移和底质微生境维持均有重要意义[110].

5.1 对洪水调蓄的影响

湖泊是水资源的重要储存器,河流是湖泊水调节的重要枢纽,河湖承担的防洪功能在保障流域尤其是平原河网区社会经济稳定上有着举足轻重的作用.太湖流域洪水调蓄的一般过程是:西部山区的湖泊水库拦蓄一部分洪水注入太湖,经太湖调蓄后,经太湖东部溇港以及太浦闸进入东部湖荡群再次调蓄,注入黄浦江排出,或由望虞河等沿江河道北排长江,或经杭嘉湖区南排注入杭州湾.然而,由于水文连通性变化剧烈,太湖流域近百年来水、旱灾害频发[111],极端天气加剧了流域防洪和水资源供给安全的风险.

历史上太湖流域发生的几次重大洪涝灾害均与水文连通受阻密切相关(1931、1954、1991、1999、2016年).由于太湖流域河湖自然特征是河湖相串,河道比降平缓、断面积小、流向不定,浦东片区属感潮河网区,潮水顶托导致泄流不畅,再加上中华人民共和国成立初期圩区众多,侵占了大量圩外可调蓄水面,汛期又通过排涝动力设施将圩内积水排到圩外,抬高了圩外河道的洪水位.据实际量算,1964-1990年,流域内圩外水面面积减少约800 km2[112].类似的,现有环太湖城市群大包围工程通过闸泵将城市内河与外围河流湖荡分隔开,汛期将城内涝水排出,保障城市居民生命和财产安全,但加大了江南运河沿线及上下游城市的防洪压力[113].城镇化建设填埋了大量末端支流,硬质化路面导致地表更易产流.王跃峰等[114]基于代表性单元流域概念,指出城镇化导致的水系结构单一引起了河网调蓄能力的下降,如表征常州站河网调蓄能力的Hurts指数1960-2010年间减少了26.73%.

人工运河的开凿虽然加剧区域内河流水系主干化趋势,但在一定程度上减缓了洪水灾害的发生.武澄锡引排、湖西引排、扩大拦路港、疏浚泖河、斜塘工程以及即将竣工的新孟河等水利工程可以起到共同承泄太湖洪水的作用.2016年太湖流域发生超标准洪水,2015年12月起太浦闸提前开闸预泄10.84亿m3,腾出太湖调蓄库容,汛期启用江苏省沿江闸门、泵站并加大杭嘉湖南排工程排水力度,同时兼顾区域防洪压力.当年太湖水位虽然达到历史第二高水位4.87 m,但灾害直接经济损失仅占流域GDP的0.12%[115].2020年7月,长江流域遭遇特大洪水,月总出太湖水量26.4亿m3,其中太浦闸月泄水量14.74亿m3,占比55.8%,望亭水利枢纽月排水量7.69亿m3,占比20.1%,同样有效减轻了洪涝灾害的发生[116].

5.2 对水资源供给的影响

由于太湖流域城市化进程中人口急剧增加,生产生活用水需求较大,再加上极端干旱天气的可能影响及工业废水污染等问题,太湖流域面临水量型和水质型缺水的困境.通过水利工程的综合调度、严格的入湖水质标准和合理的水量分配方案,太湖和长江及流域内各河道的水文连通性均得到改善和有效控制,有力保障了流域水资源供给能力.

为满足农田灌溉用水和城乡供水,从水资源较为丰富的长江引水入流域经多年实践被认为是一个补充流域水量的行之有效的方法.农田灌溉用水在沿江平原区以引江灌溉为主,需疏浚大量通江河道,并于沿岸建挡潮闸和泵站,进行抽排引水;在一般平原区以河湖水灌溉为主,与圩区排水泵站类似,从圩外向圩内提水或开闸引水进行灌溉.在城市供水上,黄浦江上游太浦河为上海市的重要供水水源地之一,水利部太湖流域管理局通过太浦闸调节保障下游水源供应.“引江济太”工程运行以来,科学化水量分配满足了太湖下游城市用水需求.太湖流域经历了1934、1961和1971年旱灾,1978年也遭遇了严重干旱,为太湖流域的特枯年,流域平均年降雨量仅680 mm[93],由于流域内水闸、泵站和机电排灌已建设完善,苏南沿江各水闸和泵站引抽江水60亿m3,浏河闸引江水8.88亿m3[93],增强了流域内河道与长江的水文连通性,补给了太湖水量和苏州市,太湖可向周边地区及下游输水,而上海市排灌机电化的应用通过抽调水入圩区灌溉,也实现了旱年丰收[93].

为满足太湖流域水源地安全,保证供水来源的水质,同样需要对河湖水文连通性进行干预.太湖、望虞河、太浦河及新孟河是流域内的重要水源,需严格控制入湖河流和湖泊水质,保证满足相关要求.《太湖流域引江济太调度方案(2009年)》和《太湖流域洪水和水量调度方案(2011年)》均对河湖水文连通程度和方向作出规定.如望虞河针对入湖水质变化、沿岸口门水质变化、突发水污染事件等情景分别设定了闸门启闭调度规则,通过采用开闸排水与长江口门引水等措施保障河湖水质达标[93].

5.3 对水环境的影响

河湖水文连通状况对湖泊水环境的影响主要表现在对湖泊水质的影响上.2007年太湖蓝藻暴发之后,太湖流域水环境治理问题迫在眉睫,2016年特大洪水导致氮磷浓度超负荷输入,2017年太湖总磷浓度反弹明显[117].近年来,随着流域调水工程的大规模实施,太湖总磷浓度南北向逐渐呈现均质化趋势,东西向仍呈现由西部湖区向东部出湖区递减趋势[118].

提高河湖水系连通对改善水质有一定程度的积极作用[110],主要体现在以下两方面.一是拓浚和新辟河道改善了河湖水动力条件,促进了水体更新和物质输移交换速率,增强了污染物扩散、降解从而抑制水体内营养盐和污染物的富集.如崔广柏等[119]通过引水试验,发现良好的河道连通状况和合理的调配方案有效改善了河道水质和水环境,可将河道水质平均改善率提升至30%~50%.二是闸坝泵站的建设会改变水文连通的方向,使原本入湖河道变为出湖河道,进而改变河道内外源污染物负荷变化.如2007年无锡市发生水危机后,位于无锡市梅梁湾北部的梁溪河泵站启用,使梁溪河从城市排水通道变成太湖出湖通道,阻隔了来自城市的大量外源磷输入,梁溪河口总磷浓度均值从2007年前的0.266 mg/L下降到2007年后的0.138 mg/L,同时也影响了总磷浓度的季节变化特征[118].

“引江济太”自2001年启动以来已有20年的时间,构建江湖连通,初期引优质的长江水源,通过“以动治静、以清释污、以丰补枯”加快河网和湖泊水体流动[120],太湖换水周期从平均208天缩短到184天[121],改善了太湖及周边河网水环境[122].2004年温家宝总理曾对《关于引江济太调水工作有关情况的报告》做出批示:“引江济太”对于改善太湖水质是一项行之有效的方法[93].冯顺新等[123]从社会、经济、生态环境3个方面对2002-2007年“引江济太”调水的影响进行评价,结果表明“引江济太”在保障城镇供水、补给深层地下水和改善水质方面均发挥了积极作用.然而近期相关研究表明,“引江济太”调水工程无法达到持续净化水质的作用,可能是由于目前引水路线望虞河-太湖(贡湖-东太湖)-太浦河影响范围较小[89].杨倩倩等[124]研究表明,夏季短期调水后受水区的总氮、总磷及CODMn浓度较调水前有所升高.朱伟等[121]对1986年以来太湖出入湖水量、水体交换周期及水质空间变化进行分析,发现太湖水体交换周期变短导致东太湖出水口处总磷浓度升高,不利于太湖湖区对入湖总氮、总磷的去除.目前太湖流域增辟了从竺山湖入湖的新孟河工程和从梅梁湾入湖的新沟河工程构成新的水系连通通道,引调水工程对太湖水环境的效应仍需长期关注和跟踪.

5.4 对水生态的影响

河湖网络作为重要的生态廊道,是人类生存和动植物繁衍的关键栖息地[125].全球范围内,洪泛平原的退化和河道障碍物的增多都导致了水文连通性的丧失,对河流水文水动力特性、物理化学特性、生态系统结构和功能造成了不同程度的影响[126],同时伴随淡水生物多样性锐减、生境改变和生物入侵[127].太湖出入河道众多,出入流复杂,且基本均建闸控制[118].因闸坝阻隔湖泊水动力和水量交换减弱,再加上在东南季风盛行作用下,浅水湖泊和河流中沉积物扰动频繁释放总氮、总磷等物质,静水环境中有利于藻类的生长[128],久之湖泊自净能力和水环境承载力下降,增大了水体富营养化风险.

水文连通性变化会影响水生植被生长发育和分布格局,主要方式是通过改变湖泊水文水动力过程,如淹水频率、淹水面积等水文节律以及流量、流速等水动力特征.东太湖为太湖主要泄洪通道,长期围网养殖及水流交换不畅加速泥沙淤积,降低了风浪的强度和扰动,有利于水生植被生长,呈现沼泽化趋势[129].2003年以来水利部太湖流域管理局开始实施东太湖综合整治,包括疏浚行洪供水通道、退垦还湖、退渔还湖、生态修复等,同时大力开展东太湖湖区底泥疏浚,湖滨带植被恢复[93].研究表明围网拆除对东太湖鱼类群落恢复及生态系统修复具有积极作用[130].然而,近期也有研究表明围网拆除后,东太湖水生植被优势类群由围网拆除前的沉水植被转变为浮叶植被,且种群逐渐趋于单一化,因此东太湖围网拆除对水生植被群落的影响机理仍需深入探究[131].Liu等[132]研究表明,与长江自然连通湖泊(鄱阳湖、洞庭湖)水体中的蓝藻平均生物量明显低于与长江阻隔湖泊(太湖梅梁湾)的生物量,后者大约为前者的13倍.针对太湖流域蓝藻水华暴发的问题,大规模引水调水可能无法缓解困扰太湖多年的富营养化和蓝藻暴发问题.Qin等[133]研究表明,由于长江水体富营养化加剧,从长江引入的污染负荷占外源总氮和总磷输入的5%~10%,加速了蓝藻水华形成.因此想通过调水工程去除蓝藻几乎是不可能的,反而增加了太湖的营养负荷.

水文连通性变化也会通过影响外源输入营养元素、水体理化因子、水生植被分布等,进而对底栖生物、鱼类、水禽等水生生物多样性及其生境格局产生不同程度的影响[110].有研究表明,营养水平、底质类型和水生植被分布是太湖大型底栖生物群落分布和生物多样性的主要影响因素[134],水下光照条件是太湖藻型生态系统向草型生态系统转换的关键因子[135].李其芳等[136]分析了太湖流域五大主干水系(沿江水系、洮滆水系、黄浦江水系、南河水系、苕溪水系)的鱼类种群时空分布,结果表明,太湖流域鱼类种群分布及其多样性与不同水系所在的空间位置、水体环境、水质条件以及与长江干流的连通性均有关.

6 讨论与展望

水文连通性在概念和方法上已开展了大量而深入的研究,然而由于其研究视角的多元复杂性,在概念和方法集成上仍有较大发展空间.纵观太湖流域河湖水文连通性研究,在水文连通性评价方法、演变过程、成因及效应等方面已取得了一定进展,但在水文连通性的定量表征与评估、水文连通性演变驱动机制、引水调水工程对流域水文连通及其影响效应、流域水文连通多目标优化调控等方面存在不足,需要深入研究.

6.1 平原河网区水文连通性的定量表征与评估

水文连通性包括纵向、横向、垂向和时间4个维度[47],太湖流域已有研究多集中于纵向维度,对横向、垂向及时间维度的水文连通研究不够深入.太湖流域平原河网区河流连通方向并非单一的单向或双向连通,而是水流方向错综复杂的多向连通体系,河流流向不定、汇流过程复杂.流域大规模人工河道的开挖早已改变了河岸原始自然状态,对横向水文连通性造成极大破坏;同时,平原低洼地区地表水与地下水交换频繁,是水循环过程的重要环节,再加上地下水过量开采导致地面沉降和城市内涝,垂向上水文连通研究也应重点关注.静态和动态响应过程的耦合是水文连通性研究的重要趋势,当前对水文连通动态过程的刻画和描述较少,更多强调河流水系的结构连通性[73, 137],对功能连通性的研究有待加强.水文连通性研究如何从结构描述向过程机理研究过渡,从静态指数计算向物理过程的动态刻画转变,从单个维度向多个维度拓展,是未来平原河网区水文连通性定量研究的难点.基于连通性变化与生态响应函数关系的3流4D连通性生态模型[138],以及将水坝等水利工程纳入考量的串连非连续体概念(serial discontinuity concept, SDC)[139-140]等,可为以工程控制为主的平原河网区水文连通性的定量表征和评估提供方法借鉴.

6.2 流域水文连通性变化的驱动机制研究

流域水文连通性变化同时受到自然营力和人类活动影响.已有的研究从地质构造、气候变化、泥沙淤积和海水入侵等自然因素,以及包括沟渠、水库水坝、护岸工程、防洪堤防建设等水利工程建设、围湖造田、城市扩张等人类活动因素,阐述了河湖水文连通性变化的驱动因子.相关研究显示,近几十年来人类活动尤其是水利工程的建设对水文连通性的影响贡献越来越大[141-142].然而不同历史阶段河湖水文连通结构和功能变化的主导因素是什么,水利工程建设导致的水文连通变化如何驱动太湖流域生态环境产生剧烈响应,是太湖流域水文连通性研究需重点关注的问题,应重建历史时期水文连通格局及演变过程,借助更长时间序列的定量研究.当前关于河湖水系连通研究的时间尺度多集中于遥感影像手段兴起以后的近四五十年间,而对于连续长时间序列的研究较少.因此,借助历史军事地形图、水文志、地方志等珍贵历史数据,重建太湖流域高强度人类活动作用之前的河湖水系格局,形成流域长时间序列水文连通演变格局,分析其时空演变机理,可为定量解析不同历史阶段水文连通演变的驱动机制提供有效途径.

6.3 大型引水调水工程对流域水文连通及其影响效应的长期跟踪

近20年来,大规模引水调水工程对流域水文连通及防洪、水环境和水生态的影响引起了广泛的关注.大量研究表明,引调水工程对减轻流域洪涝灾害和补充旱季水资源起到了显著的成效.“引江济太”等流域调水工程的大规模实施,增强了河湖水文连通状况,改变了水体的水动力条件,缩短了湖泊换水周期,然而由此引发的湖泊水环境和水生态效应还存在争议[143-144].从近年来与大规模引调水工程关联的太湖换水周期的缩减、太湖全湖总氮总磷浓度空间格局的变化、太湖蓝藻发生范围的变化、水生植被生长发育和分布格局的改变等问题来看,已有的研究不足以阐明引水调水工程对流域水文连通性的长期影响及可能的效应.太湖流域水利工程建设和城镇化进程重构了流域水系格局,河道骨干化、人工渠化、闸、坝、圩、堤密布,随着新孟河工程建成,流域将形成“二引三排”新格局,大型引水调水工程的建设及运行调度对流域水文连通及其水环境水生态的影响机理和趋势,需长期跟踪监测和深入研究.

6.4 兼顾环境生态效应的水利工程生态化改造研究

太湖流域平原河网区大规模人工河道的开挖和拓浚、联圩并圩等改变了河岸、湖岸原始自然状态,阻隔了众多河流湖荡之间的连通格局,硬质化的堤岸阻隔河湖横向水文连通性,威胁湿地及水生生物的生境.在生态文明建设背景下,太湖流域的治理任务更多地关注水环境治理和水生态修复,因此兼顾环境生态效应的水利工程生态化改造成为当前太湖流域水文连通性研究的前沿和热点.人工渠化河道的近自然生态修复、河湖生态廊道的构建、退圩还湖及河流湖荡湿地的生态恢复、平原湖荡水系连通工程的建设等,亟待深入开展示范研究.长三角生态绿色一体化发展示范区地跨上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县,现状河湖水面率为19.76%,其中青浦区17.28%、吴江区23.92%、嘉善县13.21%.主要水体包括贯穿示范区的太浦河、吴江区东太湖、汾湖、元荡和区域内最大的淡水湖淀山湖,是开展示范研究的最佳区域之一.太浦河、望虞河等骨干河道作为流域内河流水系的“主动脉”,在对地区性支流河道疏导和打通过程中发挥关键先导作用,因其流域防洪及供水的重要战略地位,其生态化改造也需被重点关注.由于末端支流被大量填埋,而河网水系是太湖流域关键的生态廊道,体现了太湖流域江南水乡的自然和人文景观特色[145],因此对现有水利工程进行生态化改造,基于自然的解决方案对太湖流域水系格局进行生态保护与修复,这对于长江中下游水生态安全网络格局的恢复与构建也具有极为重要的参考意义.

6.5 工程控制背景下的流域水文连通多目标优化调控研究

太湖流域河湖水系历经上千年的人类活动改造,特别是近百年来为抵御大规模洪水入侵、满足社会经济发展需要水系格局变化尤为剧烈,全流域的水文连通已离不开工程控制的背景.水利工程的调度与调控情况必然改变流域河湖水文连通性,进而对洪水调蓄、水资源供给、水环境净化、生物多样性维持等多项生态系统服务产生影响.河湖水文连通变化条件下,多项生态系统服务间存在权衡与协同关系,一定程度的连通性有利于改善河流水系破碎化、渠道化等问题,保障水安全,维持沿岸湿地生态环境;但过高的连通性为外来物种入侵提供了便利,加剧河道内物种竞争,增加下游防洪压力,有利于污染物迁移运输,产生级联效应,加剧水体污染.因此,工程控制背景下太湖流域水文连通的多目标优化调控研究,亟待深入研究.目前这方面的研究还比较薄弱,难以满足实践指导要求.因此需要根据水文连通性变化产生的效应,即对河湖水系连通变化影响的水生态系统服务进行权衡与协同,并对水利基础设施进行成本和效益评估,以期寻找最适宜的连通程度.就洪水调蓄而言,可以建立水文连通性与历史时期水位水量、洪水过程响应的关系,利用水文水量模型和情景分析等方法,探讨洪水过程对不同水文连通程度的响应,以确定水利工程的最佳调度规则和方案.就水资源供给而言,统筹区域和城乡供水以及生态补水需求,针对太浦河沿线城市水资源供需匹配,建立跨界水权交易及补偿机制,通过洪水资源化、丰蓄枯用等措施增加水资源有效供给,并加强流域降水过程的监测预警,及时调整闸门开闭.就水环境而言,水闸决定了河流纵向连通性,但由于太湖流域河流流向属于往复流,闸门开启对水生生境和水环境的恢复和治理可能有正向促进或反向抑制作用,取决于水闸两侧水体的污染物浓度高低.因此应根据当前水流流向科学决策水坝调度,控制污染物入湖总量,以达到用水质较好的水体稀释水质较差水体的作用.就水生态而言,可以建立水文连通性与关键生态环境指标的关系,如与营养盐排放量、底栖动物多样性、浮游植物生物量、生物完整性指数等的关系,耦合河湖水质水动力模型,预测不同水文连通程度对水质和水生生物群落的影响,从而确定维持生态环境良好状态的最适连通程度.在上述研究的基础上,需建立洪水调蓄、水资源供给、水环境和水生态间权衡与协同关系,针对不同水文季节及水文年设定流域水文连通性优化调控的目标优先级,如丰水期优先保证防洪安全、枯水期优先满足生活用水,保障基本生态用水,统筹农业、工业及航运需要,统筹考虑经济效益、生态系统和人类社会三维一体[146].最终,以水文连通效应的权衡与协同关系为约束条件,建立多目标优化模型,利用遗传算法、人工神经网络等方法优化水闸联合调度规则,综合各方效应的最优解,确定特定时期太湖流域最适水文连通阈值,为合理规划、优化调度水利工程提供指导.

7 结论

本文系统梳理了不同学科背景和研究尺度下水文连通性的定义,将受人类活动干扰强烈的平原河网区水文连通性概念进一步理解为:自然演变或人工修建的江、河、湖、湿地等水体系统,受闸、坝、泵、圩、堤等水利工程调节后,其水流、物质流、能量流与信息流被促进或阻碍的程度和方向,包括河-河、河-湖(湿地)、湖-湖之间的连通.

针对太湖流域水文连通性研究,本文从水文连通评价方法、演变过程、成因及效应四个方面展开分析与讨论.目前已有研究主要从流域、区域和城市水系3个研究尺度对太湖流域水文连通程度进行了评价,多采用图论、景观格局指数、水文连通性函数等方法;根据人类活动影响程度,太湖流域水文连通演变可大致分为自然水系形成、古代人类活动影响与现代人类活动影响(局部治理、全面治理与现代化治理阶段)3个阶段;结合流域内水利政策、水利工程及城市化建设,探讨了气候变化和人类活动对太湖流域水文连通性变化的双重影响;最后辩证分析了水文连通性变化对太湖流域洪水调蓄、水资源供给、水环境治理及水生态修复造成的正向与负向效应.

为进一步推动太湖流域水文连通性研究,综合已有研究和热点前沿,本文从加强平原河网区水文连通性过程机理动态刻画及多维度评价方式、构建长时间序列流域水文连通演变格局并进行驱动机制分析、长期跟踪监测大型水利工程建设及运行调度对流域水文连通及其水环境水生态的影响机理和趋势、选取水利示范区进行水利工程生态化修复改造、权衡协同洪水调蓄、水资源供给、水环境及水生态等方面构建流域水文连通多目标优化调控模型等方面做出讨论与展望,以期为太湖流域水文连通性研究与应用提供理论及方法指导.