关中某区农村污水收集与处理系统的探讨与分析

2022-06-30巨拓张鹏辉

巨拓 张鹏辉

(中国市政工程华北设计研究总院有限公司西安分公司,陕西西安 710000)

1 引言

由于环境治理和管理投入不足,农村污水处理设施的建设远落后于农村经济发展速度,大量未经处理的污水直接排放,严重影响农村居住环境和村民身心健康[1]。近年来,各地积极推动农村生活污水治理工作,均取得了一定的成效,在改善农村生活环境、提升农民生活品质上发挥了重要作用,但目前农村生活污水治理仍然是改善农村人居环境最突出的短板。

农村污水具有区域分散、人口众多、收集困难等特点,农村污水成为当地水污染的主要成因[2]。实施农村生活污水治理,是削减污染物排放量、落实国家环保政策的具体行动,是改善人居环境和周边水环境、促进区域可持续发展的有效手段。农村污水治理的实施可以解决污水直排问题,提升区域整体生态环境质量,将会产生巨大的社会、环境和经济效益,因此,应高度重视农村地区环境污染问题,加强污水的治理力度,积极修建污水收集和处理设施,确保污水达标排放。

2 农村污水来源和特点

关中某区共有涉农行政村232 个,自然村426个,总户数16.4 万户,服务人口54 万人。根据现场调研,该区农村生活污水主要来源为村民日常洗漱、洗浴、厨房等用水产生的灰水以及农户厕所、禽畜圈舍等产生的黑水,灰水排入现状排水渠或散排,黑水基本上都进入院内的化粪池,定期拉运返田回用;其次是村内的学校、村委会、农家乐等产生的污水,此类污水成分与农村生活污水基本一致,可与其一起收集处理;还有很少一部分是村内或村附近小型工厂、农作坊、养殖场等产生的废水,此类废水由于污染物成分较为复杂,且浓度较高,应采取独立的废水收集处理设施,处理达标的尾水排入附近管渠或水体。

根据调查走访,该区农村污水呈现如下特点:(1)污水量较少。各村常住人口规模为100~6 300人,污水量为5~370 m3/d,整体偏低。(2)不同时段水量变化较大。早、中、晚集中做饭时间污水量达到高峰,是平时污水排放量的2~3 倍[3]。(3)污水成分单一,且浓度低。污水主要以农村生活污水为主,存在很少量的小型工厂、农作坊、养殖场等产生的废水,污水的可生化性较好。(4)污水收集困难。由于缺乏系统的规划、部分区域地形较复杂、村与村之间较分散、道路狭窄、资金短缺等情况,农村污水收集设施难于实施。(5)收集率偏低。村内收集系统大多采用雨污合流排水渠,村内排水渠不完善且排水渠渗漏堵塞严重,部分村庄仍采取散排的方式。

3 农村供水和污水现状调研

3.1 农村供水现状

该区所辖村庄基本上采用全天候集中供水,占总量约97%;个别比较偏远的山区内小村庄采用分散式供水,仅约占总量3%。该区已建成390 座农村供水站,净水工艺均采用常规处理工艺,村最小供水站供水规模1 m3/d,村最大供水站供水规模773 m3/d,供水总规模约3.87 万m3/d,受益村民约52 万人。

3.2 农村污水现状

目前,该区村民家中95%以上有洗涤盆、洗衣机,90%以上有洗浴间,50%以上有室内卫生间,无害化厕所覆盖率达到80%以上,基本上每户都有化粪池,化粪池污水定期拉运回田。

经调研,该区426 个自然村中,已有153 个自然村的生活污水进行了治理。其中,44 个自然村采用污水处理站模式,99 个自然村采用纳管模式,8 个自然村采用化粪池返田模式,2 个自然村采用集水池拉运模式。生活污水已治理的村庄仍存在户改不彻底、管网修建不完善、污水处理站修建或运行不健全等情况,已建成的村级污水处理站规模为30~400 m3/d不等,均采用A/O+MBR 处理工艺,标准执行GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准,在管渠较完善的村庄,污水处理站可正常运行,基本上满足排放标准;部分村庄管渠存在缺陷或不健全,污水无法有效收集,导致其污水处理站不能连续运行或出水不达标,还有一部分污水处理站处于停运或未建成状态。尚未治理的村庄雨水及灰水主要通过村内排水明渠(沟)、暗渠(管),最终排至河道、涝塘、灌溉渠、低洼地等,还有部分村庄、街道没有任何收集设施,雨水及灰水均无组织散排,目前95%以上农户院外已设置化粪池,农户污水进入化粪池,定期拉运回田,未治理的村庄收集设施中明渠(沟)、暗渠(管)、散排占比分别约为45%,40%,15%。大部分排水渠存在淤积现象,部分街道污水散排漫流,滋生蚊蝇及细菌,给村民生活造成较大影响。

4 河道及涝塘等污染情况分析

造成河道、涝塘等污染的主要原因是点源污染、面源污染和内源污染。经过调研,发现具体由以下几方面引起:(1)点源污染。沿线村庄雨污合流,造成污水处理站进水水质偏低、水量偏大,溢流或处理不达标的尾水进入河道、涝塘;沿线村庄雨污合流,旱季生活污水直排,雨季混合水进入河道、涝塘。(2)面源污染。初期雨水冲刷农业种植、硬化道路等地表上的较多污染物进入河道、涝塘;村内垃圾随意丢弃至河道、涝塘,或垃圾渗滤液冲刷进入河道、涝塘。(3)内源污染。河道及涝塘底泥淤积较严重,在缺氧/厌氧情况下大量释放污染物。

由于河流水量的季节性变化,在枯水期河流水量相对较少,河水整体流动性较差,使得水体自净能力减弱,加上沿线村庄的持续性排污,河道水体污染严重;在夏季丰水期虽然河流水量较大,河水自净能力较强,但生活污水量、降雨的增加以及河体富营养化的加剧,使得水体污染加重。雨污水、处理尾水排入涝塘,涝塘水体不流动,水体基本无自净能力,在内源与外源污染共同作用下,水体富营养化加重,导致水体发黑发臭。针对这些实际情况应采取分级治理措施,原则上按照先点源、再面源、后内源的治理顺序实施,但在治理过程中应按照农村实际情况灵活进行。

5 污水收集及处理存在问题分析

根据现状调查结果,分析该区范围内农村污水治理主要存在以下问题:(1)大部分村庄未建设完善的污水收集管渠,现状排水渠普遍存在渗漏、堵塞现象;(2)现状污水收集系统绝大多数为雨污合流,大部分未经处理直接排放,对周围环境和地表水造成严重污染,还有一小部分排至污水处理设施,影响处理设施正常运行;(3)区域内部分村庄已建成一定数量的污水处理设施,但总体占比较少,污水处理站存在出水不达标、建设还不健全或未运行等情况;(4)河流沿线的现状排放口错综复杂,且有一定的隐蔽性,排放口源头很难摸清楚,雨污水严重影响河道水体;(5)区域面积大,部分区域地形复杂,自然村分布较分散,不利于污水的统一收集和处理;(6)农村污水治理需要投入大量资金,农村经济薄弱,财政补助有限,资金落实难度较大。

6 排水体制比选

排水体制一般分为合流制和分流制两种类型,目前,我国农村污水收集设施薄弱,资金投入有限,难以一次性实施雨污完全分流。因此在排水体制的选择上,应充分考虑当地实际情况,一方面要满足环境保护要求,另一方面要考虑工程投资和运营管理等[4],通过综合分析确定。

环境保护方面,截流式合流制排水系统将污水和初期雨水收集处理,对保护周边水体环境非常有利,但随着雨水量增大,雨水及污水一部分进入污水终端设施中,另一部分溢流至附近水体,对周边水体环境造成污染。分流制排水系统将污水全部收集至污水终端设施中,雨水则通过原有排水系统排放至附近水体,虽然污水得到了有效处理,但初期雨水不能有效收集,可能对周围水体造成污染。从环境保护角度看,分流制排水系统对水体造成的影响小于截流式合流制排水系统。

工程投资方面,截流式合流制管渠综合造价远低于分流制,但截流式合流制终端治理设施在实际处理量上要比分流制大,再者截流式合流制排水系统的运营管理和人员成本费用要高于分流制。

运营管理方面,对于截流式合流制排水系统,在雨季时,可利用雨水冲刷管渠内淤积的沉积物,降低管渠平日的维护管理费用,但同时进入污水处理站的水量较大、水质浓度降低,不利于污水处理站的运行。分流制则在管道日常维护和污水处理站运行管理上更为有利。

考虑上述情况,并结合村庄实际,综合分析确定:(1)附近有饮用水水源或位于环境保护区内的村庄,采用分流制排水系统,利用原有排水系统排放雨水,村内新建污水收集管网;(2)附近无饮用水水源且不在环境保护区内的村庄,现状主要以散排为主,村内有少量排水渠的村庄,采用分流制排水系统,利用原有排水系统排放雨水,村内新建污水收集管网;(3)附近无饮用水水源且不在环境保护区内,村内有较完善的排水渠的村庄,采用截流式合流制排水系统,通过在末端设置溢流井实现晴天和初降雨时废水进入终端设施,随着雨水径流量增加,混合废水流量超过截流能力后,可经溢流管渠溢流至附近水体。

7 农村污水收集设施改造

7.1 户内污水收集设施改造

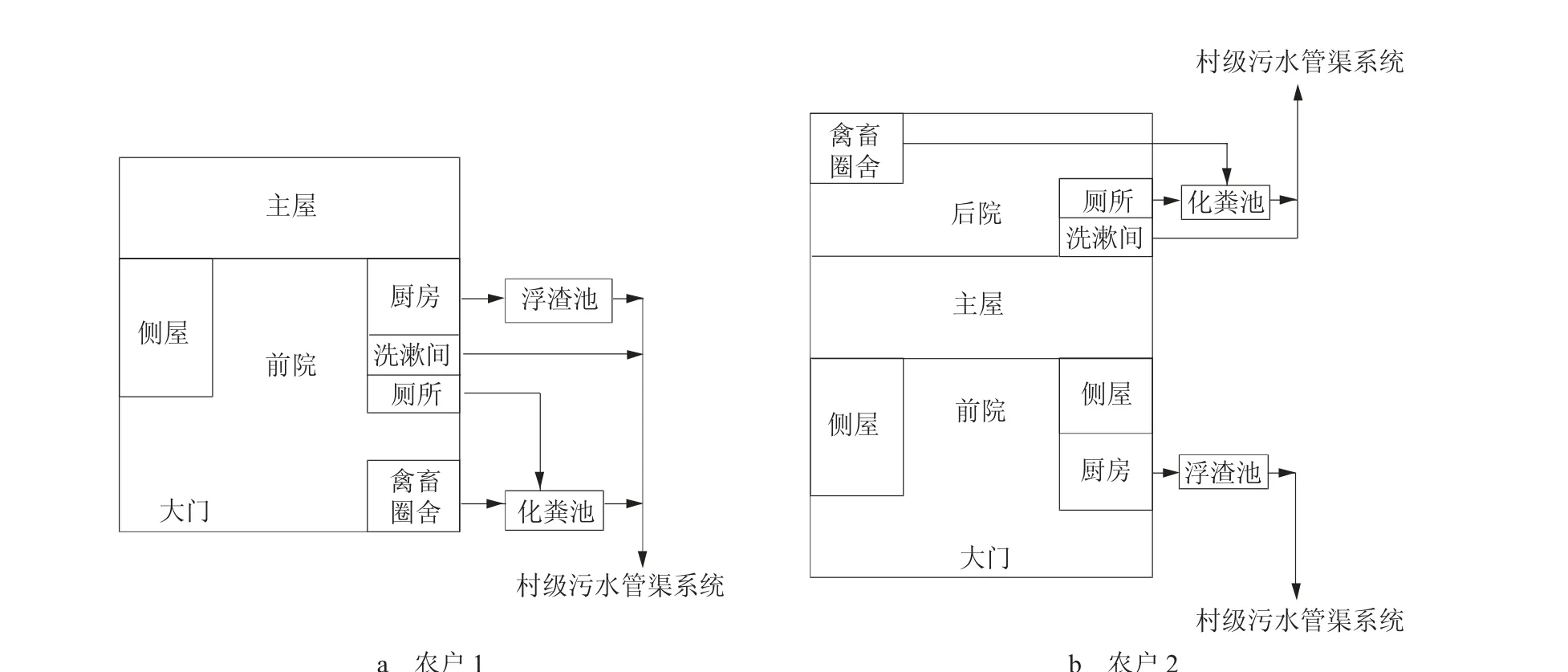

厕所污水、庭院养殖污水进入化粪池,厨余灰水进入浮渣池,通过户内排水管道进入村级污水管渠系统。化粪池可单户单建或多户合建,化粪池和浮渣池应定期清掏,将清掏的污泥和浮渣回用农田。化粪池和浮渣池进水管管径均为DN160,坡度按0.010,出水管管径均为DN110,坡度按0.012,管材采用UPVC 塑料管,在化粪池和浮渣池进水管上设置清扫口,方便疏通,在进入村级污水管渠的排水支管上设置细格网。户内收集设施改造方案见图1。

图1 户内收集设施改造方案示例

7.2 村级污水收集设施改造

村级污水收集设施包括管道、沟渠、检查井、提升泵站等。村级污水收集设施应尽可能利用原有管道或沟渠,在原有的基础上进行完善和修缮;污水检查井采取两种形式,一种是φ700 的砖砌检查井,另一种是φ315 的塑料检查井(应有防护井盖),φ700的砖砌检查井按每隔40 m 设置1 个,在2 个φ700的砖砌检查井之间根据农户户内接出管位置设置φ315 的塑料检查井。在地势较低的区域,污水采用一体化提升泵站提升。从技术性、经济性综合确定,重力流污水主管道管径为DN300,管材采用HDPE双壁波纹管,压力流污水管道管径为DN110,管材采用PE100 聚乙烯管。根据村庄现状情况分析,村级收集管渠的改造或新建有以下3 种形式。

7.2.1 修缮明渠、暗渠

在有较完善的排水明渠、暗渠的村庄,对于采用分流制的村庄,新建污水收集管道,修缮村内原有明渠、暗渠,保障雨水正常排放;对于采用截流式合流制的村庄,对村内明渠、暗渠进行修缮,并对明渠加装盖板,修缮后的明渠和暗渠收集村内污水和雨水。在明渠、暗渠末端散排的或未接入附近水体的,应在明渠、暗渠末端设置溢流井,并在溢流井出口处设置两趟管道,一趟为溢流管,将超流混合水溢流至附近水体或低洼地;另一趟为截污管,旱季和初降雨时将污水截流至污水终端设施。而明渠、暗渠末端已接入水体的,则在接入水体前设置溢流井,并设置一趟截污管,将污水截流至污水终端设施。

7.2.2 完善村内污水管道

村内已经敷设污水管网,但未全部覆盖,通过完善村内管网,将污水全部收集并接至污水终端设施中,雨水则沿用原有排水系统排放。

7.2.3 整村新建污水管道

村内只有少量排水渠或无任何排水设施,大部分或全部雨灰水散排漫流,通过新建村内污水管道,将污水收集处理,雨水则按原有排水形式排放;村内渠道为灌溉渠的,不得将污水排至灌溉渠中,通过新建村内污水管道,将污水收集处理,雨水利用灌溉渠排放;村内街道有小边沟无法加盖的,通过新建村内污水管道,将污水收集处理,雨水则利用小边沟排放。

8 终端治理设施的选择

根据该区不同区域村落所处位置的地形地势、人口数量、聚集程度、退水情况、尾水利用、现有排水系统及工程造价等综合分析,确定以下终端治理模式。

8.1 纳管模式

适用于距离城镇污水管网5 km 以内[5],人口密度较大、较集中,地势较平坦的村庄。通过新建或修缮村内污水管渠,将污水纳入城镇市政污水管网。

8.2 污水处理站模式

适用于距离城镇污水管网较远,人口密度较大、较集中的村庄;距离城镇污水管网较远,位置上临近的多个村庄,村与村之间地势较平坦,采取连村合建。根据村庄实际情况,通过新建或修缮村内污水管渠,将污水收集至污水处理站集中处理。对于个别无退水条件且尾水不可回用的村庄,采用污水集水池拉运模式。

8.3 污水收集池拉运或小型污水处理设施模式

适用于距离城镇污水管网较远,人口较少、较分散,地形地势较复杂、起伏较大的村庄。对于无退水条件且尾水不可回用的村庄,通过新建或修缮村内污水管渠,将污水收集至污水收集池,定期转运至附近污水处理站(厂)进行集中处理;对于有退水条件或尾水可回用的村庄,通过新建或修缮村内污水管渠,将污水收集至小型污水处理设施处理。

8.4 化粪池返田模式

适用于人口很少且分散、位置偏僻的小山村,采用单户单建或多户合建三格式化粪池,化粪池内污水定期返田回用。

9 处理标准与处理工艺的选择

根据污水处理水量、处理后尾水的用途以及排入受纳水体的功能和环境容量,综合确定该区农村污水处理的排放标准。污水处理工艺应结合当地农村实际情况,选择抗冲击负荷能力强、运行维护简单、能耗低、造价与运行费用低、节约用地的工艺技术[6],并结合目前国内农村生活污水处理工艺的使用情况。目前农村污水处理工艺主要为生物处理工艺、生态处理工艺、生物处理+生态处理工艺、生物处理+MBR 膜处理工艺,针对不同排放标准选择适合的污水处理工艺。单一的生态处理工艺往往不稳定,处理效果比较差,组合式生态处理工艺虽然出水效果较好[7],但占地面积较大,不利于农村地区广泛使用。在土地相对宽裕的村庄,生态处理可作为生物处理之后的深度处理单元,但不能作为全流程工艺[8],可采用生物处理工艺、生物处理+生态处理工艺;用地比较紧张的村庄,可采用生物处理工艺、生物处理+MBR 膜处理工艺。针对关中地区的农村所处区域的位置、性质以及现有处理工艺使用情况,提出该区不同排放标准的首选处理工艺。

(1)位于饮用水水源保护区或自然保护区内的村庄,执行GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准,处理后尾水不得排入附近河、湖、库等水体,应建设回用水池或生态涝塘,用于农田、林地灌溉及道路浇洒,采用A2/O+潜流式人工湿地或A2/O+MBR 处理工艺,如图2 所示。

图2 A2/O+潜流式人工湿地/MBR 处理工艺流程

(2)位于一般区域的村庄,污水处理站规模为50~500 m3/d,执行DB 61/1227—2018《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》,处理后尾水直接排入河道、生态涝塘,采用A/O+潜流式人工湿地处理工艺或A/O+MBR 处理工艺,如图3 所示。污水处理站规模大于500 m3/d,执行DB 61/224—2018《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1 中B 标准,处理后尾水直接排入河道、生态涝塘,采用A2/O+潜流式人工湿地处理工艺或A2/O+MBR 处理工艺。生态涝塘内的水可溢流至附近河湖或回用。

图3 A/O+潜流式人工湿地/MBR 处理工艺流程

(3)位于一般区域的村庄,尾水用于农田灌溉,污水处理站规模大于等于5 m3/d,执行GB 5084—2021《农田灌溉水质标准》[9],应建设回用水池或生态涝塘,用于农田灌溉,采用厌氧+潜流式人工湿地处理工艺或A/O+MBR 处理工艺,如图4 所示。

图4 厌氧+潜流式人工湿地处理工艺流程

10 结语

(1)污水处理设施用地首先选择村内低洼地、荒地、废弃水池水坑等,避免选择宅基地或基本农田。

(2)由于农村污水处理站产生污泥量较少,每个站单独设置污泥处置设备,投资、占地较大,且闲置时间较长,通过定期外运至附近污水处理厂集中处置是可行且有效的。

(3)污水处理设施排放的尾水以及管渠雨季溢流水进入涝塘,涝塘内水体长期不流动不循环,逐渐会形成黑臭水体,通过对村内涝塘进行清淤、修复改造,将涝塘打造为生态涝塘(如荷花塘、生态浮岛等),不但改善了村内的水体环境,而且提升了人居环境。

(4)政府需加强对区域内排污企业及个体的监督和管理,建立良性的政群互动机制,通过多渠道激励群众主动参与水环境监督,从源头上杜绝工厂、农作坊、养殖场等废水的直排现象。