温柔“夜曲”:惠斯勒的色彩色调分析

2022-06-30喻盼瀛

喻盼瀛

Yu Panying

中国美术学院 浙江 杭州 310000

China Academy of Art, Hangzhou Zhejiang 310000

一、“夜曲”诞生

在19 世纪下半叶,英国浪漫主义与新古典主义的余韵还未散去,资产阶级的兴起,其对艺术领域的赞助也与此前大不相同。他们采用小尺幅的画作和微型雕塑来装饰家庭内部,市场机制便自然而然地介入到艺术内部。在这样的社会背景影响下,青年时代的惠斯勒便开始进行了一系列色彩与音乐的碰撞实验。

在“夜曲”旋律中,他一般采用“直接画法”的方式作画,无需提前勾勒底稿,画家直接通过颜料描绘出物象的色彩与光影。这种以“直接画法”创作的作品,在当时招致了众人的一致批评。当时的人也认为惠斯勒的作品是投机取巧的产物,寥寥几笔的画作,充斥着一种“未完成感”,但是他们却丝毫没有关注过画作背后画家本人的艺术理念与特殊的绘画步骤。

实际上,惠斯勒是“为艺术而艺术”的践行者。比起外部的社会环境,他更在意艺术家内心的敏锐感知和智力成果。他以自然为师,但记录的重心却是印象,更关心作品是否能够带来审美上的愉悦之情。

以惠斯勒的《夜曲,蓝与银:切尔西》[Nocturne, Blue and Silver:Chelsea, 1872](图1)为例,可以看到画面呈现出各种明度的蓝色和清新的绿色调,水面上映照着浅色的城市街道,淡淡的蓝调上泛着零星明亮的金光,“夜曲”虽零星带有强烈的对比色,但是整体色调依然均衡,总是维持着浅淡的灰色、蓝色或墨绿色,这种色调的统一亦能缓和画面的色彩冲突,形成静谧温和的夜曲气氛。而他能够使“夜曲”保持如此独特连贯的温柔色调,是因为他在绘画的准备阶段有两个特殊的习惯。

图1 夜曲,蓝与银:切尔西

其一,惠斯勒在正式作画前,在画布上刷一层底色。这种底色的运用是惠斯勒“夜曲”系列作品中的重要特征之一。一般情况下,惠斯勒会选用水性颜料进行涂色,在画布细小的平纹上打一层底,以便抹去纹路间的缝隙,产生平滑的绘画表面。因而画家如果在涂色的时候采用较稀薄的颜料,底色便会由此映透,画面上的每种色彩相互稀释,相互浸染,各个色块之间的区分则不再那么突兀,相互之间的过渡也会更加自然。此外,底色有时也可塑造光影的效果,赋予人物雕塑感,制造景深效果。而提前经过底色涂刷的画布也提高了画家涂色的效率,这样画家便无需重复涂抹整片的纯白色调。

其二,惠斯勒会预先调色以保持色调的统一。在正式落笔之前,惠斯勒就会调制好色彩近似的颜料以便在作画之前就能大致预演出画面颜色分布的协调效果。在创作“夜曲”时,惠斯勒尽力将颜料控制在几种不同色度的蓝色和黑色以保证画面的主色调保持在一种温和不激烈的色调上,这种减弱颜料种类和画面明度的做法,与当时的创作手法截然不同,反而更切近17 世纪的绘画。比如西班牙画家迭戈·委拉斯凯兹[Diego Velázquez],惠斯勒就是受他的影响,经常在自己的作品中采用暗灰的色调,呈现出纪念碑式的凝重感。

二、色彩的音乐性

1. 夜曲:色彩与音乐的初次合作

1866 年,惠斯勒来到瓦尔帕莱索,开始动笔描绘月光水景。1872 年,“夜曲”系列就已首次展出,其中一幅是《夜曲:蓝色和金色—南安普顿的水面》(图2),由此,为惠斯勒往后数年将音乐与色彩结合创作奠定基础。

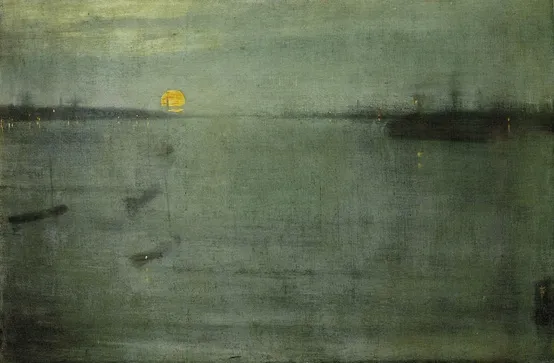

图2 夜曲:蓝和金—南安普顿的水

这幅图表现的是黄昏时分的水面,画面上的地平线隐约可见,水面散落着几条船只,刻画并不明晰。在低垂的月亮下,左边的中景有三条渔船,右边的背景处则是一艘大船。惠斯勒的签名出现在右侧画面边缘的矩形方块当中,除明亮的黄色圆月以及船上和岸边若隐若现的橘色灯光外,画面中所有的形体均由昏暗的蓝绿色和朦胧的灰色调和而成。

但是仔细观察这一系列的作品,就会发现在温和协调的主调之下,有着鲜明的色彩对比。不同的色彩以多元的笔触跃然于画布之上,画面的冷色调就像水彩画一样几乎只是浅涂一层,而画面上均匀、宽阔、粗粝的水平笔触则切实可见。另一方面,作为点缀的明黄色光斑则以厚涂的方式附上。在这幅作品(图2)中,似乎存在着一种紧张的关系,薄涂的冷色调与厚涂的暖黄色形成鲜明的对比,不同色彩之间的界线非常明显,但又微妙地在一个画面上和谐共处,丝毫不显突兀。墨色的河岸横跨整个画面,画布两端厚重的笔触自然地过渡到中间细微的地平线,形成横向的静态构图。左侧圆润的明黄色月亮与两岸的点点灯火则与整幅画的昏沉色调构成强烈的矛盾,使得原来死气沉沉的画面多了一丝人间的烟火气息。惠斯勒公开引用音乐术语作为色彩视觉的元素,希望观者也能将这些词作为观看过程的一个重要组成部分,以唤起色彩与音乐之间的相关性。

2.“音”与“色”的调性

自1867 年开始,惠斯勒不仅用音乐相关的术语来给自己的画作命名,而且还在其后附上了一两种色彩的名字。通过这种方式将观者的注意力从图解文字的倾向转为用眼睛和耳朵本身感受色彩与音符的轻盈律动。除了《夜曲:蓝和金—南安普顿的水》和《夜曲:蓝与银》之外,还有《3 号白色交响曲》、《交响曲:白色与红色》、《变奏曲:蓝色和绿色》等。

罗恩·约翰逊曾根据惠斯勒画作的主题和色调将“夜曲”总结为夜景画,通常描绘的是大海、港口或河流的夜景。早先被称为“月光”。实际上“夜曲”这一概念最初是由一个叫弗雷德里克·莱兰的人提出来的,以此来形容惠斯勒画作中的朦胧月色,暗示其为黄昏时分的夜色,但是又增添了一抹音乐的隐喻联系。惠斯勒获悉后立即采纳了这一说法,他希望通过“夜曲”一词来强调艺术趣味本身,而将人世间的所有奇闻轶事排除在外。在他看来,一首“夜曲”首先是对线条、形式与色彩的编排。

由此可以看出,惠斯勒抛弃了西方古典绘画的传统创作模式,不再表现具体的人物故事,而是让色彩与音乐成为画作的主角。也正是由于缺乏情节的支撑,观众会不自觉地把关注点放在画作本身平静缓和的色彩上,从作品的音乐标题中寻求画作的含义。

而就标题而言,这二者均具有一种抽象的质感,且不同于形式,色调与音符都被视作一种非再现性的事物,却又能够以一种含糊混沌的特质唤起人的情感和身体的感知。比如惠斯勒在“夜曲”系列中,就鲜少使用鲜艳亮丽的颜色,而是以柔和静谧的色彩进行描绘,有时是黯淡低沉的墨色,有时是浪漫优雅的靛蓝色,有时是清新恬淡的青绿色,这些色彩乍一看并不夺人眼球,它们低调地潜在画布表面,只有偶尔点缀的明黄色像高音符一般在画面当中跳动,活泼但并不张扬。观者就在这样的观看过程中产生一种如同这些音乐一般宁静平和的情绪。正如约翰逊所说,这些画作再现了“作品的某种情绪”,而且“表现出惠斯勒想要传达的态度与心绪”。惠斯勒试图通过色彩的暧昧与情绪,以及音乐的流动性,来引导观者进入一种冥想的状态。

三、惠斯勒的色彩感知与色彩观念

惠斯勒在创作之初也遵循着传统观念,将色彩当作素描的附庸之物。早在文艺复兴时期,乔尔乔·瓦萨里便将“素描”看作绘画中最核心的要素,它参杂着智性的思考,“具有绘图与塑性的价值”,能从物象中提炼出精炼和明智的概念。除此之外,1867 年的惠斯勒又遭到了女友与挚友的背叛。复杂的艺术观念,再加上个人情感的纠纷,将惠斯勒推入色彩的漩涡之中。

但是仅仅在一年以后,惠斯勒便对色彩的地位大为改观。他对线条、素描绝口不提,而将关注的重点放在了色彩的表现和艺术的独立性上。在谈及自己的作品《和声:灰色与金色》时,惠斯勒指出:“我把灰色与金色组合在一起,这可以满足我的艺术感受。艺术应该独立于所有哗众取宠的东西—它应该独立存在,应该唤起眼睛或耳朵的艺术感知,而不是与外界的情感混为一谈,比如奉献、怜悯、爱情、爱国之心。艺术与这些毫无关系。”艺术家需要对这些材料进行二次塑造,需要从中“挑选出”适合自己的部分。惠斯勒在此处的发言已经完全回避了传统绘画中素描的叙事与说教部分。在惠斯勒看来,“关乎绘画的不是题材,而是把题材转化为色彩和形状的方式。”

不同于传统的历史画,此时的惠斯勒已将作品的叙事功能抛掷脑后,对具体的故事与情感丧失了兴趣,色彩成为惠斯勒描绘的主体。相比起对事物实体进行事无巨细的精准描绘,他关注的是对线条、形式和色彩的编排。

但惠斯勒的色彩并不是单纯地用颜料堆砌或泼洒,既不像爱德华·马奈的画作具有明亮跳跃的光亮,也缺少亨利·马蒂斯的绘画中那样热烈澎湃的激情,而是用恬淡的音乐性来唤起观者的情感,他们的心绪随画中的色调与音符一起缓慢流淌。色彩在此刻已经成为惠斯勒描绘的主体,其“夜曲”就如同斯维特兰娜·阿尔珀斯对17 世纪荷兰绘画的总结—具有一种 “描述性”特征,画作鲜少表现文艺复兴古典绘画的“叙事性”,而是呈现出“无主题性”和“无情节”的特点。人物如同静物一般,以冥想或静默的姿态出现,呈现出静谧的气质。

结语

与爱德华·马奈或亨利·马蒂斯等现代画家相比,惠斯勒的创作对如今的观者来说似乎显得平平无奇。但惠斯勒在画中实现了色彩的协调统一,规避了以往绘画对人物情节冲突的强调,转而将色彩作为主题,把色彩与音乐的抽象性质联系起来,正是这些做法使得惠斯勒的“夜曲”中呈现出一股独特的温柔气质。他强调艺术家个体情感和智性思考的重要性,在温柔的“夜曲”背后以莫大的勇气与当时传统的色彩-素描观念斗争,将艺术从道德教化中独立了出来,应该得到世人更多的关注。正如贡布里希对惠斯勒的总结:“惠斯勒则成了所谓‘唯美主义运动’的一位领袖,企图证明艺术家的敏感是人世间唯一值得严肃对待的东西。”

1 [美] H. H. 阿纳森 / [美] 伊丽莎白·C. 曼斯菲尔德著,钱志坚译,《现代艺术史》[M],湖南美术出版社,2020 年版,第1 页。

2 郭伟.“永恒的夜曲”—惠斯勒绘画的色彩感受研究[J].艺术教育,2017(Z3):162.

3 Johnson, Ron, "Whistler's Musical Modes: Numinous Nocturnes" [J],Arts Magazine, Apr., 1981, Vol.55, No.8, p. 171; Johnson’s "Whistler's Musical Modes: Symbolist Symphonies"[J], Arts Magazine, Apr., 1981, Vol.55, No.8, pp.164-168.

4 Whistler to Henri Fantin-Latour, [September] 1867, quoted by Robin Spencer, ed., Whistler: A Retrospective, Hugh Lauter Levin Associates, 1989, pp.82-83.

5 Giorgio Vasari, "Of Painting", in Vasari on Technique [M], trans. Louis Maclehose J. M. Dent & Company, 1907, p. 206.

6 Haslett, Carrie J., Discussing the ineffable: Color in the paintings of James McNeill Whistler [D],Bryn Mawr College, 1999, p.92.

7 Haslett, Carrie J., Discussing the ineffable: Color in the paintings of James McNeill Whistler [D],Bryn Mawr College, 1999, p.57.

8 [英] E·H·贡布里希著,范景中、杨成凯译,《艺术的故事》[M],广西美术出版社,2008 年版,第533 页。