深部煤层气异常地质特征及开发技术探讨

2022-06-28降文萍张培河李忠城李丹丹段艳宁白昱熳

降文萍,张培河,李忠城,王 晶,李丹丹,吴 静,段艳宁,白昱熳

(1.中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西 西安 710077;2.中联煤层气有限责任公司,北京 100015)

我国煤层气资源丰富,其中埋深1000m以浅资源为14.31万亿m3、1000~2000m资源为22.5万亿m3[1],大比例集中在深部,占总资源量的61.2%。目前,国内煤层气勘探开发活动主要集中在1000m以浅,对深部煤层气资源潜力的认识以及勘探开发还处于探索阶段。2016年,国家能源局发布的《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十三五”规划》,明确提出要推进深部煤层气的勘探开发。在此形势下,深部煤层气地质与开发的研究逐渐成为煤层气工作者的聚焦内容。秦勇等[2-4]首先从深部地应力状态转换、煤层吸附能力地温场负效应、煤岩物理性质特殊性等方面,分析了深部煤层气成藏的地质条件及特殊性。更多的研究者则开展了深部煤层气含气性[5-9]、储层属性[10,11]、资源潜力[12-14]等等工作,对不同于浅部地质特征的认识也逐渐明朗。近年来,很多研究者探讨了深部煤层气开发潜力和技术工艺,包括压裂排采工艺[15-19]、高效开发模式等[20-24],部分研究者在先导性试验基础上探讨了深部地质对开发效果的影响[25-29]。总体来说,研究者普遍认为深部煤层气地质条件具有高地应力、高压、高温“三高”特征,开发工程不能简单照搬浅部技术工艺。沁水盆地南部是我国煤层气开发取得成功的典范地区,主要开发浅部山西组3煤层,随着3煤层煤炭资源逐步减少,煤层气开发目光也转向深部及盆地北部太原组15煤层。中联煤层气有限责任公司即在盆地北部寿阳区块对15煤层开展了比较广泛的煤层气勘探开发活动,但目前大部分井产气量还没达到预期效果,作者所在项目组在总结地质与工程资料基础上,发现区块15煤深部煤层气储层特征具有异常和特殊性,不同于国内其他地区“三高”特征,研究区埋深1000m以深15煤层储层压力、储层温度、含气量等都比较低,因此,其煤层气储层是否具有开发性以及应用何种开发方式及技术,尚需进一步深入研究。

1 地质背景

寿阳区块位于山西省中部、沁水煤田的北端,总面积1718km2。区块地质背景受控于沁水盆地整体大环境,早中侏罗世燕山运动作用下形成了盆地主体格架,以及大型构造——沁水复向斜,该期主要表现为挤压环境;喜山运动中盆地遭受再次改造,形成了内部不同规模的次级构造,研究区所处沁水向斜北部转折端的阳泉复向斜即在该时期形成,总体呈东西走向、向南倾斜的单斜构造,内部发育一些不同方向的次一级褶曲和断裂[30]。

区块含煤地层主要为二叠系山西组和石炭系太原组,太原组15煤层分布最稳定,煤层埋深基本都大于800m。煤层属于障壁海岸及三角洲体系沉积,为海退序列的泥炭沼泽化产物,沉降和堆积的速率基本相同,故煤层发育比较稳定;区块中部部分地区因受古河道冲刷作用比较严重,导致煤层变薄[30],其他区煤层厚度基本稳定在3m左右。与国内其他含煤区一样,15煤分布及厚度发育特征主要受控于古地理沉积环境和沉积相分布。

2 煤层气储层特征

2.1 含气性

统计了区块内近百口煤层气井15煤层储层参数测试数据,如图1所示。区内煤层含气量较低,大部分区含气量在10~12m3/t之间,仅在东部和西部超过14m3/t,埋深超过1400m含气量最高也仅22m3/t。这与国内其他区深部煤层含气性分布特征有所不同,陈刚等[7]统计全国大部分埋深1200m以浅含气量数据,发现含气量与埋深具有正相关关系,但研究区深部15煤层埋深对含气量的单一控制作用并不明显,仅在东部部分区具有该关系。

图1 研究区15煤层含气量等值线图

一般情况下,煤层埋深和变质作用都对含气量具有较大的控制作用,变质作用决定煤层生气量,主要体现在平面展布上;埋深则影响煤层气保存条件,体现在纵向分布上。秦勇等[2,3,10]认为深部煤层含气量并不随埋深呈线性增大关系,而是会在某个深度出现临界点;顾娇杨等[9]研究临兴区块深部煤层含气性时发现了“成熟度主控含气量”特点。研究区15煤层受控于深成变质和区域岩浆热变质作用的双重影响,煤变质程度较高,主要为高变质贫煤和无烟煤,气体成因主要为热成因类型。由15煤含气量与煤层埋深、镜质组最大反射率的关系(图2),15煤含气量均表现为在埋深1200~1500m范围出现转折,即所谓的临界深度,埋深超过该范围后含气量开始减小,这一点与其他区及盆地南部临界深度在800~1000m范围不同[2,3,10]。15煤含气量与变质程度也未呈现出单调关系,在镜质组最大反射率约2.25%~2.5%,含气量达到最大,此后随反射率增高呈减小趋势。总体可以看出,15煤含气量相对较低,纵向上含气量受埋深和变质程度的双重影响。

图2 15煤层含气量与煤层埋深、镜质组最大反射率关系

2.2 储层压力与储层温度

储层压力与储层温度是煤层气保存条件的主要因素,储层压力较高、储层温度较低条件下,煤层气保存条件好,含气量一般较高。利用煤层气井注入/压降试井数据分析了15煤层储层压力与储层温度特点(图3)。由图3可以看出,800~1450m范围内15煤储层压力基本都低于8MPa、储层温度低于40℃,属于比较严重的低压力梯度和低地温梯度类型。储层压力低,一方面不利于煤层气保存,这是15煤含气量较低的原因之一,另一方面也增加了煤层气井的排水降压难度。

图3 15煤层储层压力与温度和煤层埋深关系

2.3 渗透性

深部煤层在有效应力和储层温度的共同作用下,孔隙和裂隙呈现不同程度开闭状态,进而影响煤层的渗透性[2]。研究区15煤储层渗透率总体较低,与煤层埋深的关系较为明显,埋深850~900m间渗透率在0.8~1.0mD范围,埋深超过1000m后渗透率基本都小于0.1mD,为典型低渗储层特征(图4)。Kang等[31]根据大小将地层地应力分为四类,大于30MPa为超高应力、18~30MPa为高应力、10~18MPa为中应力、0~10MPa为低应力,15煤层地应力在埋深850~900m之间呈现一个高值,达到28MPa;埋深超过900m后,地应力基本在20MPa左右,总体为高应力,有随埋深增加逐渐增大的趋势,而渗透率也具有随地应力增大呈显著降低的态势。

图4 15煤层地应力与渗透率和煤层埋深关系

15煤层埋深大、有效应力高,且经历了多期构造运动,都对煤层煤体有不同程度的破坏作用,煤体结构总体较差,基本以碎裂-碎粒结构或碎粒结构为主,这也是煤层渗透性差的一个因素。部分地段煤层气井取心虽保存比较完整,但煤体致密性比较强,所测渗透率也很低。此外还有一种可能,煤体虽在有效应力下看似为一个整体,但在地应力释放后变成松散破碎状,类似于整块豆腐被碾碎的情况,故煤体渗透性也很低,这种煤层在沁水盆地南部赵庄等煤矿,云南贵州等西南地区煤矿井下观测时具有一定的普遍性。

利用煤真视密度值计算了15煤孔隙度。相比其他区高变质贫煤和无烟煤,15煤孔隙度比较高,平均7.3%,最大甚至达到10.5%,可见15煤为典型的高孔低渗储层。孔隙度与煤层埋深、地应力也有较好的相关性,均呈负相关关系(图5)。深部煤层变质程度高、有效应力大,孔隙基本以微孔为主,且以气孔最为发育,这类孔隙虽有利于气体吸附,但连通性差,对储层改造和排采管理等环节都具有比较大影响。我国很多地区煤层气产气中具有井底流压与产气曲线波动特征,都可能与煤层孔隙系统有很大关系[32]。

图5 15煤层孔隙度与地应力关系

2.4 吸附-解吸特征

整理15煤储层温度下Langmuir体积和Langmuir压力,发现800~1750m埋深范围内吸附参数分布都比较稳定,Langmuir体积平均27.5cm3/g、Langmuir压力平均2.10MPa,与煤层埋深变化无明显相关性(图6)。收集的等温吸附实验中最高压力点不超过8MPa,利用四个温度34℃、37℃、44℃、40℃实验数据,推测获得储层压力11MPa下吸附量基本在24~26cm3/g间,且吸附曲线仍处于比较大的上升趋势(图7),表明15煤层吸附能力总体较强,深部压力对吸附的正效应仍高于温度的负效应,这与张群等[33]开展的不同变质程度煤变温变压吸附实验结果吻合。

图6 15煤层等温吸附参数和煤层埋深关系

图7 15煤层等温吸附曲线

临界解吸压力是煤层气降压过程中气体开始解吸所对应的压力值,一般来说,其值越大初始产气时间越早。利用等温吸附数据和含气量结果,计算分析了15煤临界解吸压力及其与煤层埋深关系(图8)。15煤临界解吸压力基本都低于5MPa、平均2.8MPa,总体呈随煤层埋深增大而逐渐增高的特点。

图8 15煤层临界解吸压力和煤层埋深关系

2.5 游离气比例

深部煤层普遍储层温度高于浅部,煤层气解吸能力相对高,游离气占比也增高。侯晓伟等[34]认为煤层游离气含量随埋深增加表现为递增特点。15煤层储层温度基本在30~40℃之间,随埋深增加呈逐渐升高趋势,故更大埋深存在游离气占比更高的可能。此外,相比国内其他地区,15煤层孔隙度相对较高、平均超过了6.5%,水分含量相对较低、基本都低于0.5%(图9)。煤层中水分含量低,孔隙中气体为主要压力载体,这也预示深部煤层存在较高的游离气量来支撑孔隙压力。15煤层现有生产井的典型排采曲线如图10所示,开始排采即出现产气量突升高产形态,随后又突然下降,基本也符合游离气含量高的特征。

图9 15煤层孔隙度与煤质水分和埋深关系

图10 煤层气井产气曲线

3 煤层气开发技术对策

根据研究区15煤层主要煤层气储层特征,结合近年来国内煤层气开发技术现状,探讨了今后开发技术对策。

3.1 开发方式

3.1.1 水平井

针对国内含煤地区普遍煤体碎软及煤层气抽采效果差等问题,中煤科工集团西安研究院有限公司张群等[35]提出了顶板岩层水平井分段压裂模式,已在包含沁水盆地南部3煤和15煤的多个地区取得了产气突破。根据该技术特点及对煤层气地质条件的要求,简单分析该方式应用于研究区15煤层的可行性。

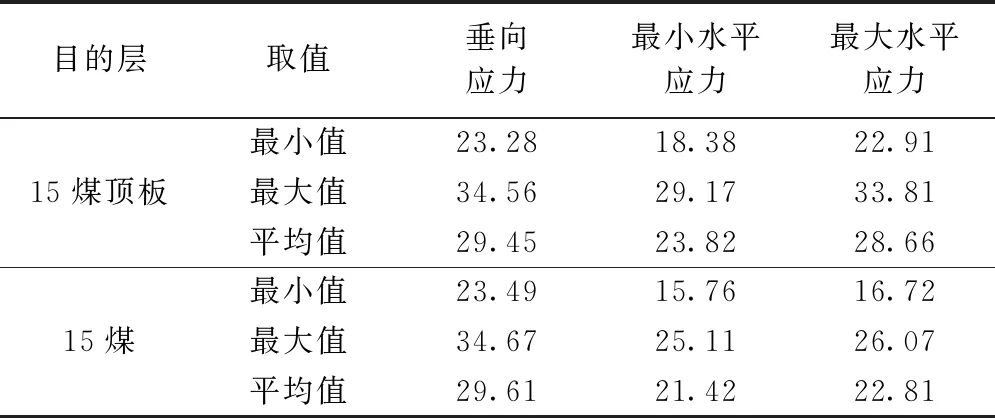

根据研究区多口煤层气井阵列声波测井数据,推算了15煤层及顶板的三向应力大小。煤层800m以深三向应力基本以垂向应力为最大(图11)。15煤层顶板以泥岩、砂泥岩、灰岩为主,计算也发现顶板最大水平应力和最小水平应力均高于煤层(表1),这表明顶板围岩能量超过下部15煤层。这些特征都意味着水力压裂过程中容易形成垂直裂缝,同时也预示着顶板岩层压裂方式容易实现压裂缝向煤层扩展。因此,初步认为顶板岩层水平井分段压裂模式在研究区具有一定的适应性。

图11 15煤层三向应力特征

此外,也可借鉴煤矿区梳状钻孔瓦斯抽采技术,采用煤层顶板或底板多分支水平井开发方式,水平井主支在顶板或底板围岩中钻进,减少卡钻等钻井事故、提高钻井效率,其他分支则在15煤层中钻进延伸,如此形成网状的钻井轨迹,实现煤层气多通道渗流产出。

表1 研究区煤层及顶板岩层地应力测井数据 MPa

3.1.2 垂直井

研究区除15煤层发育稳定外,太原组9煤和山西组3煤发育也相对稳定,具有厚度较大、含气量较高的优势,采用垂直井方式更容易实现多煤层的煤层气资源回收利用,降低工程成本。考虑到这些煤层煤体结构也比较破碎,煤层直接压裂方式压裂缝延展较差,建议采用围岩煤层合压的方式,即“兼压差气层、主采煤层气”模式[20],以提高深部煤层气开发效果。

3.2 增产工艺

3.2.1 水力压裂改造技术

深部煤层采用常规水力压裂方式,容易出现破裂压力高、加砂困难、停泵压力高等现象,导致压裂缝长度变短;由于深部煤储层地应力高,压裂支撑剂更容易发生嵌入造成导流裂缝闭合[22,24]。研究区前期煤层气垂直井中均采用了水力压裂改造工艺,但由于压裂措施和规模不同其产气效果也有很大差异,北部5口井压裂施工稳定、施工排量平均7.5m3/min、平均砂比10.8%、压裂液总量平均740m3、平均日产气量超过510m3/d,南部2口井压裂施工出现多次作业现象,平均砂比3.9%、压裂液总量平均625m3、平均日产气量仅201m3/d。

深部煤层压裂中需提高施工压力,压力过小,更远处煤层无法有效压开,支撑剂大量堆积在近端煤层,裂缝高度也随之增大,压裂效果变差。此外,也应该加大压裂液排量,其一可形成较大规模的裂缝,其二也有利于排采初期时压裂液返排。对于深部煤层压裂加砂规模,还需考虑煤体结构的影响,碎软煤体中支撑剂不仅难以起到有效支撑裂缝作用,还容易与煤粉粘结,堵塞裂缝通道。选择适合的支撑剂种类、合理的加砂量及砂比,是研究区煤层压裂工程重点考虑的环节。

3.2.2 极小半径钻井技术

极小半径钻井技术是利用高压水射流能量在地层中侧钻出多个不同方位的放射状水平井眼,实现地层压力释放、增加气体产出通道的技术,已成为石油、煤层气领域储层改造、产量增收的有效手段[36],辽河油田即开展了多口井极小半径钻井技术应用,产量是其他井的1.4~7倍;沁水盆地晋城区块也开展了多口煤层气井工程试验,个别井日产气量从0增到500m3/d,效果非常明显。在煤层气井中从不同方位实施高压水射流技术,形成多个井眼及比较长的钻井轨迹,一方面增大煤层卸压范围,另一方面也可沟通煤层天然裂缝,并诱导产生新的裂隙,提高储层渗透率,达到提高产气量目的[19]。该技术类似于多分支水平井方式,成本低、对煤储层近乎零污染,可考虑在研究区进行应用。

3.2.3 CO2-ECBM技术

煤层注入CO2提高煤层气采收率技术(CO2-ECBM技术)是将CO2注入深部煤层,利用CO2在煤层中高于甲烷的吸附能力以及气体分压的作用,将煤层甲烷驱替产出。目前,国内仅在晋城区块和柳林区块进行了先导性现场试验,煤层气产量有一定幅度增高。深部煤层采用该技术相对更有利,一方面储层温度较高,比甲烷吸附能力强的CO2气体更容易被稳定吸附,另一方面由于其CO2分子直径小于甲烷分子更容易进入微小孔隙,释放更多甲烷、储集更多CO2量。15煤层埋深大部分大于1000m,储层压力和温度相对低,对甲烷吸附-解吸有较大影响,但对CO2吸附储集影响微弱,因此可以尝试采用CO2-ECBM技术。此外,考虑到15煤储层温度基本都超过CO2临界温度(31.06℃),在水力压裂改造中可尝试采用注CO2泡沫压裂方式来提高压裂效果。

3.3 排采制度

煤层气排采是整个开发工程的最后环节,也是非常关键的环节,排采不当可能会前功尽弃。15煤层埋深大、临界解吸压力低,需要更长的排水降压时间才能见气,意味着更应该采取慢、控、稳的排采制度。埋深大,煤层气井压后返排时间也较长,因此可将压后返排作为排采管理第一阶段考虑。初始排采阶段如动液面下降幅度过大或过快,不仅导致解吸半径小、煤层因应力敏感裂缝闭合程度大,而且容易产生“气锁”效应,致使更远处水体难以流向井筒,故而形不成大型的有效压降漏斗,产气效果整体不理想;如动液面下降幅度过慢,容易引起煤粉堵塞,降低气体渗流的通畅性。此外,排采中应保持动力稳定、排采持续,频繁关井停产和修井都容易引起已有渗流通道闭合,即使在恢复生产后也可能难以回到高产稳产状态。研究区现有15煤气井部分有产水较低的问题,可以考虑在排采后期将泵吸入口下到15煤下部位置,在加深泵挂位置的同时实施间抽生产,保障井底流压具有合理的下降空间[17],此外也可尝试采用捞水装置将井筒积液捞出工艺来提高产气效果[28]。

4 结 语

不同于国内其他深部地区“高压、高温、高应力”特征,研究区15煤深部煤层气地质具有特殊性,通过综合分析得到如下几点认识;

1)15煤层含气量纵向上受煤层埋深和变质程度的双重影响,800m以深含气量总体属于中等大小规模,大部分在10~12m3/t之间,仅在东部和西部超过14m3/t、最高也仅22m3/t;在埋深大约1200~1500m出现转折点后,含气量随深度增大开始降低。

2)15煤储层压力低,为较严重的欠压储层,800~1450m范围储层压力基本在4~8MPa之间;储层温度也相对较低,800~1450m范围储层温度在27~40℃之间。地应力基本都在20MPa以上,属高应力范畴,最大主应力以垂向应力为主;煤层为高孔低渗储层,孔隙度高、渗透率低,渗透性主要受煤层埋深、地应力、煤体结构和孔隙特征影响。

3)15煤水分含量一般低于0.5%,孔隙度大部分都在6%以上,结合现有煤层气井生产曲线,推测深部煤层中具有较高占比的游离气量。

4)根据15煤深部煤层气地质特征,提出了相应的开发方式建议,即单煤层采用顶板岩层水平井分段压裂方式或围岩多分支水平井方式,多煤层则采用围岩与煤层合压的垂直井方式,可尝试采用极小半径钻井、CO2-ECBM等增产工艺,排采工程则应坚持贯彻慢、控、稳的精细化管理制度。