文化经济学视角下的工业遗产数字化转型

2022-06-28同济大学建筑与城市规划学院上海200092

孙 淼(同济大学建筑与城市规划学院 上海 200092)

马雨墨(北京科技大学科技史与文化遗产研究院 北京 100083;工业和信息化部工业文化发展中心 北京 100846)

邝远霄(上海市浦东新区规划建筑设计研究院有限公司 上海 200125)

李 垣(同济大学建筑与城市规划学院 上海 200092)

引言

工业遗产是工业文明的遗存,包括工业生产、存储、运输和利用的建筑场地和基础设施,以及相关社会活动场所等。不同产业在特定历史背景下形成的空间、行为、事件和组织形式等,构成了工业遗产的文化属性;而可再利用的土地、建筑、道路和景观,以及由文化属性派生出的稀缺性,构成了工业遗产的资本属性。兼顾文化属性和资本属性,是工业遗产价值实现的基本思路。

工业遗产价值一般包括历史、艺术、科学、社会文化和经济等方面。价值实现,不仅是为了见证工业活动,还在于催化产业经济,振兴工业城镇。2019年11月,习近平总书记在上海杨浦滨江考察时指出,“工业锈带”变成“生活秀带”,需要体现“人民城市人民建,人民城市为人民”的发展理念。2020年6月,国家发改委等五部门印发《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》,提出工业遗产保护利用应同产业创新发展相结合。2021年5月,工业和信息化部等八部门印发《推进工业文化发展实施方案(2021-2025年)》,强调利用工业遗产促进文化同产业融合发展,推动工业旅游和文化创意等新业态,以文化产业带动城市振兴。

数字化转型能够加快工业文化产业的发展。《“十四五”文化产业发展规划》中将文化产业数字化提升至战略高度:促进“上云用数赋智”,推进线上线下融合,推动产业全面转型升级;《国家工业遗产管理暂行办法》指出,数字技术对开展工业文艺作品创作、展览、科普和爱国主义教育等活动的重要性。本文认为,工业遗产的数字化转型,是运用5G、大数据、云计算、物联网、区块链、虚拟现实和人工智能等新一代数字技术,推动转型在信息采集、智慧管理、沉浸式体验、在线旅游、数字文创和公众参与等多个维度实现升级。尤其是针对经济落后、人口稀疏且分布零散的中西部工业遗产,数字化转型能够突破制约因素,为其保护再利用构建新意义、开创新形式、拓展新路径提供支撑。

一、工业遗产的转型现状

探讨工业遗产数字化转型的意义、形式和路径,首先需要认清我国工业遗产的转型现状。以工业和信息化部公布的5批次共计194处国家工业遗产为例,依据转型方向可大致分为5类:(1)整体商业开发;(2)片区开发的旅游游憩设施;(3)点状改造的展陈研学基地;(4)生产场所;(5)闲置场所。

根据网络公开数据和“工业文化遗产”微信公众号发布的内容,整体开发成文创园区或商业街区的案例较少,多数工业遗产仅局部做出转型(图1)。一类是将文物建筑改造成博物馆或研学基地,如常州“戚墅堰机厂”将日据时期建设的“老三楼”改造为陈列室,展示联合剪冲机、车床等老设备,厂区其他部分仍在生产;另一类是把代表性片区开发成休闲游憩地,如来宾“合山煤矿”转型为国家矿山公园,老的井巷系统、斜井提升系统、选煤楼、铁轨和各类设备,作为博物馆展品和体验区正在逐步开发。

图1 国家工业遗产的转型类型

这反映了我国工业遗产转型的普及程度不高的现实:具有转型意愿,转型实施困难。原因在于:一是工业遗产的规模较大,转型成本偏高。同时区位偏远,交通不便,旅游吸引力弱,转型收益有限。二是工业遗产多位于老工业基地或资源型城市中,这一比例在国家工业遗产中高达58.67%。这些地区的经济发展水平偏低,转型所需的人才、技术、资金和政策配套不足;同时,工业遗产多掌握在工业企业手中,生产销售等本体功能往往制约了文化旅游等异化功能发展。如青海省“核武器研制基地国营二二一厂”,位于海北州海晏县西海镇,距西宁市103千米,平均海拔3100米,年平均气温0.9˚C,户籍人口仅0.7万。厂区总面积高达1170平方千米,包括18个县级单位(分厂)和配套社区,其间由铁路公路相连。厂区废弃25年,产权尚未统一,旅游发展缓慢。这些制约因素,可以通过数字化转型的手段予以突破。

二、工业遗产数字化转型的意义

数字化转型的意义,在于借助数字技术实现工业遗产的价值最大化。这首先需要厘清工业遗产的价值内涵和价值实现方式,比较发现数字化转型的优势。从文化经济学的视角出发,将工业遗产视为文化资本,将有助于我们更好理解这一命题。

(一)工业遗产的价值内涵

自鲍莫尔(Baumol)提出“成本病”概念以来,文化经济学得到了学界的广泛关注。法国社会学家布迪厄(Bourdieu)首提文化资本,并指出其同经济资本之间可以相互转换。2001年,澳大利亚学者索罗斯比(Throsby)将文化资本的概念借用至文化经济学领域,将其定义为以财富的形式具体表现出来的文化价值的积累。他提到文化资本具有有形和无形两种样式,并将文化遗产列入文化资本的范畴。

工业遗产作为文化遗产的一种类型,其价值内涵可以用文化资本理论加以解释。徐苏斌将工业遗产价值总结为“固有价值”和“创意价值”两个维度。其中前者是工业遗产本身具有的价值,后者则是工业遗产改造中新的创意所产生的价值。这里涉及到一个重要问题,即固有价值和创意价值之间是如何转换的?索罗斯比的文化资本理论对此阐述:“文化遗产是一种文化资本存量,随着时间推移所引起的服务流量能够被用于消费、或生产进一步的产品和服务”。文化资本的“存量”和“流量”理论,可以用来解释工业遗产的价值实现方式。

工业作为遗产的价值并非理所当然。相反,其本质上是非物质的,是一种探寻价值的过程或展演。因此价值实现具有一套完整的方式:工业遗产作为文化资本存量通过价值评估,构建基于价值的遗产话语,使其固有价值合法化。伴随固有价值得到广泛认知,其持续吸引并创造的文化资本流量,将通过文化生产和文化消费的形式,形成文化产业,催生创意价值,从而完成价值实现。这一方式包含至少3个步骤:即作为基础的“遗产化”,作为过程的“流量化”和作为去向的“产业化”(图2)。

图2 工业遗产的价值实现方式

(二)工业遗产价值实现的方式和挑战

工业遗产被视为遗产,可以追溯到1988年的中国近代建筑调查工作。近年来,工业和信息化部、国家文物局、中国科协以及四川、广东、重庆和南京等多个省市地区相继公布了工业遗产相关名录;《中国工业遗产丛书》《中国城市近现代工业遗产保护体系研究系列》等著作,以及“中国知网”上近万篇研究文献,构建起工业遗产保护利用的理论和实践体系。上述成果,为工业遗产的价值实现奠定了坚实基础。

文化产业被认为有助于保持工业遗产的“文化磁力”,其中工业旅游是利用工业遗产的形式和内容,吸引游客前往消费工业文化产品和服务;创意产业则是把工业厂房改造成为吸引创意人才和发展创意经济的文化生产地。21世纪以来,涌现出上海M50、北京798、景德镇陶溪川、常州运河五号等众多成功案例,促进了所在地区的经济增长、产业转型、就业率提升、环境改善和城市品牌建设等,从而为价值实现明确了具体去向。

然而并非所有工业遗产都能实现其自身价值。相反,在中西部地区,工业遗产价值实现的效率并不高,具体表现为:工业旅游发展滞后,资源利用率低,同区域旅游产业结合不紧密;而创意产业主要集中在大城市,在普通工业城镇中难以持续性发展。如三线工业遗产中仅少数局部保护再利用,多数闲置荒废,更諻论发展文化产业了。因此,价值实现受到了至少3个方面的制约:(1)区位空间。多数工业遗产的布局零散、交通不便,占地规模较大,开发难度高;(2)产业环境。工业遗产多位于工业城镇中,发展文化产业所需的人才、技术、资金、政策支持力度不足;(3)体制机制。工业遗产的产权多属于国有工业企业,无论是产业聚焦还是经费使用,都缺少和文化产业的协同发展。本文认为,制约工业遗产价值实现的因素,源于其作为文化资本的“弱流量性”:即固有价值既无法持续吸引,也无法创造出文化资本流量。

(三)工业遗产数字化转型的优势

数字化转型可以增强工业遗产作为文化资本的“流量”。在国内,如GIS和BIM技术、以及激光扫描等已广泛应用于文物考古、遗产监测和价值评估等工作。本文所指的数字化转型,是将5G、大数据、云计算、物联网、区块链、虚拟现实和人工智能等新一代数字技术,应用于工业遗产转型全过程,突破制约因素,以实现工业遗产的价值最大化。

这种突破效应体现为:(1)虚拟现实跨越时空约束,物理距离不再是阻碍,历史场景亦可以复原再现。虚拟的工业遗产,可以跨越时空去集成现存和消失的各类要素,并根据特定文化主题塑造新业态和新模式;(2)接入全球文化生产网络,将偏远地区的工业遗产,同全球创意阶层和创意企业链接起来。通过在线旅游和数字文创等方式,开发数字博物馆和数字藏品等多元文化产品;(3)建立跨区域的合作机制,产权人不再是唯一的文化生产者,而是跨区域的合作方,同时兼具文化生产资料的提供者和管理者等角色,同时文化消费者也可以成为管理者和生产者。此外,运用人工智能技术的遗产评价方式,基于全生命周期管理的HBIM模型等,也是数字化转型的重要方向。

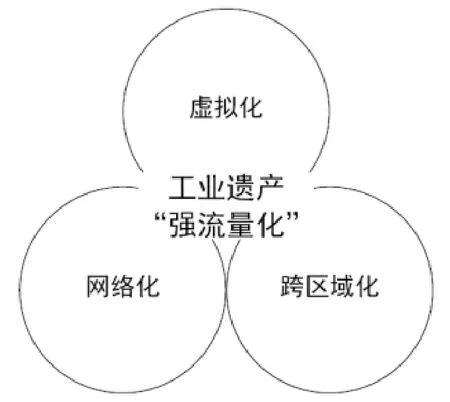

因此,数字化转型赋予工业遗产以虚拟化、网络化和跨区域化的特征,大幅提升工业遗产的固有价值吸引并创造文化资本流量的能力。在价值实现路径的两端,即“遗产化”和“产业化”之间营造“强流量化”的衔接过程(图3)。

图3 工业遗产数字化转型的意义

三、工业遗产数字化转型的形式

数字化转型营造的“强流量化”,可以让文化资本在供给端和需求端之间双向流动,因此转型可以分为供给导向和需求导向2种类型。供给导向的转型,旨在增强工业遗产吸引文化资本流量的能力,提高管理效率,发掘价值内涵,改善线下服务质量;需求导向的转型,聚焦提升工业遗产创造文化资本流量的能力,以在线旅游、数字文创和互动平台等形式,融入全球的文化生产网络中去。本文结合国内外案例介绍部分转型的形式。

(一)供给导向的数字化转型

1.信息采集管理系统

工业遗产的信息采集是保护再利用的基础。青木信夫和徐苏斌等利用GIS技术构建了国家、城市和遗产本体三个层次的信息采集框架(图4),采集全国1536处工业遗产资料,提供展示、查询、管理、统计分析等功能,建立“中国已知工业遗产数据库”,针对地域分布、年代分布、保护情况、再利用情况等现状进行可视化分析。针对重点案例,运用三维激光扫描技术获取点云数据,拼合点云模型,在遗产本体层级建构建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)(图5),有助全面统一掌握工业遗产信息。作者团队研发的“存量工业地图”,是通过卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)模型和随机森林(Random Forest,RF)模型,建立一套识别工业遗存建筑的算法。基于对“建筑数字足迹”(Digital Footprint)的分析,划定面宽、进深、区位、兴趣点等二十余个指标阈值,监督机器学习将工业遗存建筑从城市影像图中提取出来(图6),为大规模工业遗产的保护规划提供技术支持。在非物质层面,波鸿德国矿业博物馆的数字记忆平台“矿业中人”(Menschen im Bergbau)(图7),搜集了来自鲁尔、亚琛、萨尔等地84位矿工、医生、管理者以及家属的口述史影像、图片和文字资料,包括了工作和生活方式、儿时回忆、身份认同、矿难、停产和转业等内容,是为德国煤矿业的数字缩影。

图4 我国工业遗产信息采集与管理体系图(图片来源:参考文献[29])

图5 工业遗产建筑的点云数据(图片来源:参考文献[29])

图6 杨浦存量工业地图(底图来源:参考文献[29],红色部分由作者自绘)

图7 德国矿业博物馆的“矿业中人”主页(图片来源:https://menschen-im-bergbau.de)

2.保护利用的云管理平台

工业遗产的保护再利用依赖于跨区域和多主体的协同联动机制。阿瓦德(Abad)研究了西班牙11个工业遗产景点的数字化管理水平,分析了游客在线获取工业遗产旅游相关信息的机会,比如内容、天气、多语种、网上订票、广告、街景、接入移动设备、发表评论、获取3D模型等指标(图8),指出数字化转型可以赋予工业遗产旅游竞争力。土耳其贝伊奥卢(Beyoğlu)过去的工业生产同城市生活空间关联紧密。地方政府为其丰富的工业遗产资源创建了一个基于三维激光扫描和物联网(Internet of Things, IOT)技术,不断构建的“数字孪生城市”。借助智能手机和社交网络平台,实施数字媒体战略,弱化了传统工业遗产认定工作的政治性和强制性,将其转变为一件“便捷”的全民参与的活动,且可以同研讨会、分享沙龙和教学等线下活动联动,增强用户对工业遗产历史和使用现状的理解。这个自下而上的管理平台,基础在于游客对工业文化的兴趣,以及本地居民对工业遗产的身份认同,有利于工业遗产社区的可持续发展。

图8 西班牙力拓矿业旅游3D模型(图片来源:参考文献[23])

3.沉浸式体验

工业遗产的生产流程和生产生活方式等非物质价值,是现实世界无法真实展示的。因此借助虚拟现实(Virtual Reality,VR)和增强现实(Augmented Reality,AR)等技术尤为关键。Marx团队开发的卢森堡“贝尔瓦尔城市时空旅行”(Urban Time Travel Belval)项目(图9),基于公共档案和公司历史资料,对1912年建成的Adolf-Emil-Hütte钢铁厂进行3D重建,旨在开发一款“数字时代重新混合工业过去”的产品。通过3D眼镜和地理坐标定位,漫步中的游客可以看到建厂前的场景,最初6座高炉的架设,二次世界大战的破坏,战后重建和闲置,以及改造成卢森堡大学校园的过程。厂区的虚拟马车之旅,则是激活6位来自不同工业历史时期的的虚拟讲解员,以一种共情的方式讲述生活,并同工业历史的核心问题,例如环境污染和移民、以及纳粹占领期间的压迫等情节结合起来。数字技术还可以被用来展示工业生产流程,如西班牙布尔戈斯的汽车工业旅游,基于游戏引擎开发出一个交互式3D场景,用户可以“飞跃”的姿态,体验初级材料是如何被加工成零件并组装成车的(图10)。

图9 贝尔瓦尔城市时空旅行项目主页(图片来源:https://esch2022.lu/en/)

图10 布尔戈斯3D版钢板生产流水线(图片来源:参考文献[33])

(二)需求导向的数字化转型

1.数字博物馆和虚拟漫游

数字博物馆和虚拟漫游可以借助互联网平台来吸引游客。如武汉张之洞数字博物馆,以网页形式展示了以汉阳铁厂、大冶铁矿、湖北枪炮厂为代表的“汉阳造”工业遗产的老地图、老照片和老文件,以及和张之洞相关的铁路、堤坝和水厂等现存或已消亡的工业设施。而由开滦矿务局改造的秦皇岛港口博物馆(图11),以微信小程序的形式开通了VR全景体验。通过对厂区和重要物项的三维激光扫描,实现鸟瞰和人视两个维度的裸眼参观,其中后者由6个展厅和一条虚拟参观路线构成。在英国纽卡斯尔的梅利韦瑟煤矿,工业遗产旅游利用了增强现实技术并借助移动设备的智能镜头,让用户在漫步中能够以照片和模型的形式浏览选定的历史印象(图12),并在1880、1930和1950三个年份之间切换,从而构建起聚焦工业城镇的历史观。而博雷茨卡(Boretska)团队的“再融合”(Remix)项目,是在传统在线旅游基础上增设了依托“工人身份”的线索,包括交互式图像故事、结合历史叙事的虚拟旅行、基于名义的生活和动画地图等,赋予游客“探索者”的感受。

图11 秦皇岛港口博物馆微信小程序首页(图片来源:https://9485sdwoi.720think.com/)

图12 纽卡斯尔梅利韦瑟煤矿虚拟漫游(图片来源:参考文献[34])

2.数字创意产品

游戏、影视、动画地图等数字文创产品,是利用交互式技术推广工业文化的重要方式。由AZGames公司推出的“陶艺大师”手游(图13),通过鼠标操作来模拟传统制陶过程,包括拉胚的力度和角度、部件安装位置、烧制火候、上釉和彩绘形式等,制作用户自己的陶瓷艺术品,并可对作品进行艺术摄影、陈列和交易等,同数字藏品性质颇为相似。而纽卡斯尔大学的Honey团队设计的“唤醒嬉戏时光”(Reclaiming Playtime),是以工业遗产为背景设计的元宇宙(Metaverse)(图14)。通过将游戏的概念引入棉纺织厂并将其定义为后工业时期的混合功能的文化空间,围绕城市空间中复杂的交互关系产生了一种新的对话。具体而言,设计将工业场所划分为若干均质的网格,每位参与者拥有唯一身份,可以改造和租赁厂房、购物交易、出售服务、共享图书等。人际关系尤为重要,参与者可以在不同的场景下对话聊天、组织社区活动、接入视频会议或邀请他人参观自己的数字博物馆,从而建立具有身份认同的网络社群。该项设计也获得2021年RIBA可持续设计大奖。

图13 陶艺大师”界面(图片来源:https://store.steampowered.com/)

图14 基于棉纺织厂的元宇宙(图片来源:参考文献[36])

3.线上互动平台

线上交互平台可以吸引多元主体参与工业遗产的保护再利用。Gryszkiewicz团队将公众参与和工业遗产地的规划联系起来。通过在规划方案公示中使用创新的数字技术,如在地情感映射、可视化地方身份,以及对前员工发放模拟问卷等形式,组织了一个提供公众发表观点、需求和情感、以及共同创造工业遗产的过程。武汉工业遗产保护则借鉴了智慧城市的技术框架,规划构建面向公众参与、包括感知层、网络层、平台层和应用层的云管理平台,涉及工业遗产的保护、宣传、交流、利用和监督等多个方面。计划借助微博和微信,收集遗产数据“碎片”,提供公众评论渠道;推出APP应用程序,分享工业遗产信息;结合移动设备GPS定位功能,定位用户附近的工业遗产,线下参观结合线上图文音频展示。同时,数字技术还可以赋予用户公共监督的权力,比如上传破坏工业遗产的照片和评论。相关技术还包括二维码、基于位置的社交网络(Location-based Social Network,LBSN)、应用编程接口(Application Programming Interface,API)、3D建模和虚拟现实等。

此外,通过遥感数据和人工智能技术开展工业考古、结合机器臂和计算机编程修复工业历史建筑,对遗产作为教育资源的数字化开发等,亦是工业遗产数字化转型的重要形式。

四、工业遗产数字化转型的路径

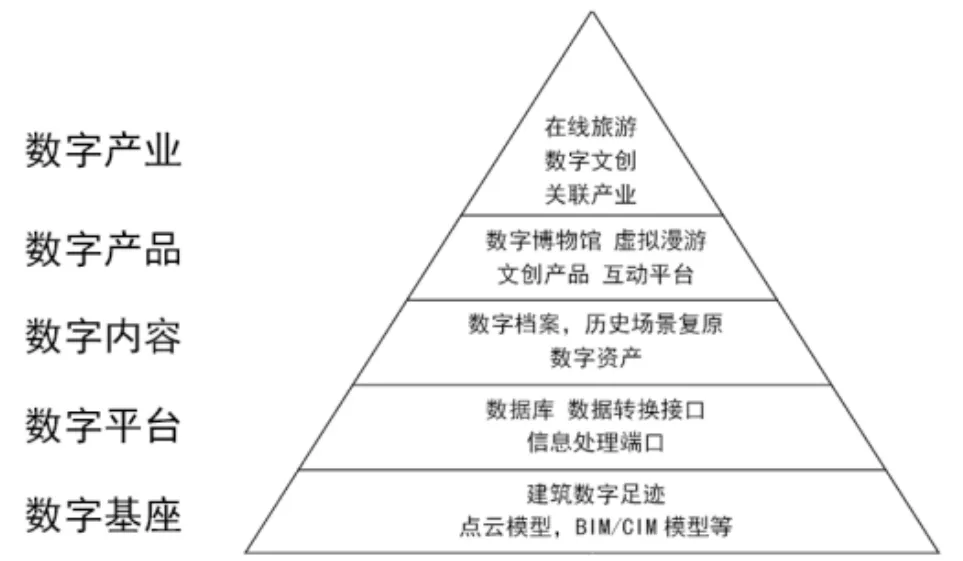

工业遗产数字化转型的不同形式表明,数字技术不仅被用于增强文化资本存量,还在于吸引并创造文化资本流量。正如文化遗产通常需要开展考古发掘、信息归档、修缮维护、规划展陈和旅游开发一样,工业遗产数字化转型也遵循着相似的路径。本文在此将其划分为5个层次(图15):

图15 工业遗产数字化转型路径的5个层次

1.数字基座建设。是工业遗产的“基础设施”,有助于增强文化资本存量。结合人工智能算法和田野调查,识别工业遗产建筑,依据地理信息系统绘制数字地图,形成建筑数字足迹。结合三维激光扫描设备和无人机倾斜摄影技术等,获取工业遗产建筑、场地、植被、机器设备等物质对象的空间点云数据,拼合点云模型。基于建筑信息模型(BIM)与地理信息系统(GIS)结合形成城市信息模型(CIM),建设多层次、网格化的工业遗产数字基座。

2.数字平台搭建。是工业遗产的“中枢系统”,负责文化资本存量和流量的储存和转换。基于数字基座,以建筑或网格为信息储存单元,开发用于信息储存、展示、调用、管理和统计的数据库,以及图片、模型、音频和视频等多元数据格式的转换接口,关联用户移动设备的信息处理端口等。

3.数字内容植入。是工业遗产作为文化资本存量吸引流量的“价值内核”。包括将相关的老照片、老地图、文件档案、视频音频、事件记录等物质和非物质材料转为数字格式置于数字平台上。整理历史资料,建立索引与关联网络,运用建模和动画软件复原那些已消亡的历史建筑、流水线和生产场景等,形成基于工业遗产的数字资产。最后根据开发和管理需要,对工业遗产数字资产进行加工处理。

4.数字产品开发。是工业遗产创造文化资本流量的“价值载体”,包括使用VR和AR等体验技术的沉浸式展陈,结合互联网和移动设备打造的数字博物馆和虚拟遗产地漫游,以及使用游戏引擎开发的影视、游戏、数字藏品和动画地图等文创产品,借助智能镜头、5G信号、IOT感知和GPS定位等技术,强化工业遗产同用户的互动。

5.数字产业发展。是工业遗产维持文化资本存量、吸引并创造文化资本流量的“可持续模式”。数字产品的云端开发和销售,可以在线吸引工业遗产的爱好者和使用者,扩大工业文化品牌影响力。线上流量的提升能够带动线下流量,促进文化生产和文化消费,振兴本地文化产业,并同关联性产业实现协同发展,建立起以工业遗产为核心载体的文化产业网络。

五、结论和建议

从文化经济学视角出发,论述了工业遗产的数字化转型,可以大幅提升其固有价值吸引并创造文化资本流量的能力,通过“强流量化”来衔接“遗产化”和“产业化”。在具体应用中,数字化转型呈现出供给导向和需求导向2种类型及众多形式,覆盖信息采集、管理、展陈、旅游文创和用户互动等多个方面。结合数字化转型的意义和形式,可以总结其转型路径的5个层次,即数字基座建设—数字平台搭建—数字内容植入—数字产品开发—数字产业发展。

相比西欧国家,我国工业遗产的数字化转型总体上处在从数字基座向数字平台过渡的阶段。随着各地工业遗产普查和数据库建设的完善,数字化转型的潜力巨大,这为工业遗产的未来提供了新的机遇。在进一步推进数字化转型的过程中,需形成相配套的政策和机制。本文据此初步提出以下3方面建议:(1)投入公共资源,建设工业遗产的数字基座,搭建国家和地方两级工业遗产的数字管理平台。重点聚焦那些亟待开发、亟待抢救式保护,以及长期废弃闲置的3类工业遗产。数字基座和数字管理平台应提供公众访问的技术接口。(2)制定产业政策,利用工业遗产的数字基座、数字内容和知识产权(Intellectual Property,IP)价值,帮助工业遗产单位对接发达地区的人才、企业和资金,在线开发数字产品,借助数字媒体宣传,拓展工业文化品牌,形成线上线下联动的工业文化产业,助力地方经济发展。(3)构建合作机制,利用在线互动平台、自媒体和社交媒体等工具,凝聚依托工业文化认同的网络社群,吸引科研机构和文化类企业。通过分享工业遗产的知识产权,形成多主体的工业遗产价值评价和管理监督体系,以及数字博物馆、虚拟旅游地和数字文创产品的开发模式。

此外,工业遗产数字化转型还需规避一些风险,如线上文化产品同工业遗产的脱节,线上线下文化产品的同质化和零和博弈,以及数字化转型落入“项目导向”而非“产业导向”的陷阱等。这将为我国工业遗产通过数字化转型实现自身价值提供借鉴。