健康中国战略下多层次健康老龄指标体系研究

2022-06-27王婉莺

陈 璐 王婉莺

一、引 言

人口老龄化是关系经济社会发展的战略问题,我国自2000 年进入老龄化社会以来,老年人口规模和占比都持续增加。2022 年2 月28 日国家统计局公布的2021 年国民经济和社会发展统计公报显示,全国总人口为14.1 亿,其中60 岁及以上老年人口2.67 亿,占总人口的18.9%。与第六次全国人口普查数据相比,11 年间我国60 岁及以上人口比重上升5.64%。老年人口规模大、老龄化速度快成为我国人口老龄化的典型特征。在这样的规模和趋势下,无论对于家庭、社会还是国家,老年人的照料、医疗和养老等问题都面临巨大的挑战。2022 年3 月1 日在15 个部门联合印发的《“十四五”健康老龄规划》中写明,“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,也是积极应对人口老龄化的重要窗口期,促进健康老龄化将进入新的发展阶段。因此,结合我国当前老年人口规模逐步增加与人均寿命不断延长的人口特征,识别老年人的健康状态,探寻老龄健康影响机制并进行精准干预,能够在一定程度上减少医疗卫生需求,提升国民健康水平,实现“健康中国”战略目标。健康老龄指标体系的构建是健康老龄化科学研究的基础,是“积极应对人口老龄化”的题中之义,这不仅是我国推进健康老龄化建设的起点和抓手,更是进行有效健康干预的前提和途径。在此基础上,进一步探究影响健康老龄指标体系的重要因素,检验不同年龄组、出生队列、性别和城乡间老年人健康的差异,可以帮助我们发现健康弱势群体,为进一步消除健康不平等提供政策依据。

因此,本文采用中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Survey,CHARLS)2011 年至2018 年数据,通过设定健康水平之间的梯度差异,系统性构建由严格到逐渐宽松的多层次健康老龄指标体系,以期为全生命周期的健康干预提供科学依据,从而全面提高老年人的健康水平和生活质量。在现有文献研究的基础上,本文尝试从3 个方面做出可能的推进:第一,从疾病、抑郁症状、认知功能及日常行为能力4 个维度,选取65 个健康状况测评问题,构建六类健康指标,并根据各指标反映出的不同健康程度设置阈值,建立3 个层次的健康老龄梯度,以期精准刻画老年人的健康状态;第二,在健康老龄指标体系构建的基础上,着重考察年龄效应和出生队列效应对不同梯度健康老龄指标的影响差异;第三,检验健康老龄指标体系对老年人生存持续时间和生活满意度的影响。

本文其余部分的结构安排如下:第二部分是背景介绍;第三部分是文献综述;第四部分是研究设计;第五部分是回归结果及分析;第六部分是进一步研究;最后是结论及政策启示。

二、背景介绍

人口老龄化是国际社会面临的共同问题,伴随着全球生产力和技术的进步与人类整体寿命的延长,对这一问题的认识不断深化,其行动框架不断完善。最初的研究仅将老年人视为需要单向照护和帮扶的弱势群体,关注的重点多集中在老龄化对社会和经济带来的负面影响。此后,“成功老龄化”(Successful Aging)理念的提出,推动了对人口老龄化问题的认识由消极向积极转变(刘文和焦佩,2015)。然而在随后的研究中,学者们逐渐认为“成功”一词略带功利性,简单将老年生活状态二分化,并不适合现代老年友好社会的建设(Holstein 和Minkler,2003)。随着社会经济的发展与医疗水平的提高,全球人均预期寿命在2000 年至2016 年间增加了5.5 岁(World Health Organization,2020a)。与此同时,老年人慢性疾病的患病率和失能程度也呈现出上升趋势,进而导致疾病与照料负担不断加重,这被学者称为“胜利的失败(Failure of Success)”(Gruenberg,1977)。“健康老龄化”(Health Aging)的概念在1987 年5 月世界卫生大会上被首次提出,随后在1990 年哥本哈根世界老龄大会上,世界卫生组织将“健康老龄化”提升为全球应对人口老龄化问题的发展战略,强调其对缩短带病生存期和延长健康余命的重要性(陈坤和李士雪,2017)。2002 年世界卫生组织在健康老龄概念基础上又增加了“参与”和“保障”两个维度,发布了《积极老龄化:政策框架》(Active Aging:A Policy Framework),将关注视角扩大到老年人的心理层面,把所有老年人,包括残疾、虚弱和需要照料的人都能延长健康的预期寿命和提高生活质量作为最终目标(刘文和焦佩,2015)。此后,为了更好地构建适用于全体老年人的全球公共卫生行动框架,世界卫生组织于2015 年发布了《关于老龄化与健康的全球报告》(World Report on Aging and Health),再次定义“健康老龄化”概念并进行了拓展,从生命历程的动态功能轨迹变化视角,加入老龄友好环境对健康老龄化的影响,强调健康老龄化并不仅仅是没有疾病困扰,而是“发展和维护老年健康生活所需功能发挥的过程”,从而启发各国将老龄化研究从结果转向过程,构建以老龄人口为核心的、更具操作性的“医疗、照护与环境”综合性公共卫生服务行动指导框架(杜鹏和董亭月,2015)。

我国政府始终高度重视老龄人口的健康问题。2016 年国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》,提出推进健康中国建设的宏伟蓝图和行动纲领。2017 年十九大报告更是将“健康中国”作为国家建设的重要战略部署,对发展健康产业、坚持预防为主的医疗卫生体系、加强人口战略研究以及积极发展老龄事业等方面都明确了发展目标和方向。2020 年10 月,十九届五中全会进一步明确了“实施积极应对人口老龄化国家战略”,将积极应对人口老龄化上升到国家战略层面。 2022 年3 月《“十四五”健康老龄化规划》进一步提出,以“满足老年人对健康的基本需求,兼顾多层次多样化需求”为目的,健全老年健康标准规范体系,提高全人群、全生命周期健康水平。

三、文献综述

(一)健康老龄指标构建

随着对“健康老龄化”研究的不断深入,自1982 年到2018 年间仅中文发表的与健康老龄相关的文献数量已达800 余篇(向运华和王晓慧,2019)。然而,国内外学者对于如何界定和衡量“健康老龄”仍然莫衷一是,梳理现有文献,衡量指标大致可划分为3 类:单一指标、多指标并行和基于多指标构建综合指标。

单一指标衡量健康老龄,常见指标包括躯体功能及相关障碍、预期寿命、慢性疾病、自评健康等。躯体功能及相关障碍被视为老年人独立生活能力的重要判断依据,并与老年人存活时间显著相关(张文娟等,2019),因此部分研究采用日常生活能力指标(Activities of Daily Living,ADL)评估老年人躯体功能的变化程度(Zhang 和Feldman,2020)。期望寿命是衡量人群健康状况的基本指标之一(Bhattacharya 等,2013),健康的老人更有可能拥有较高的预期寿命,因此部分研究将预期寿命作为评估老龄健康的指标(Bjørnskov,2008)。慢性非传染性疾病已经成为导致我国居民死亡的主要原因。根据2019 年国家卫生健康委员会数据显示,我国老年人慢性病患病人数达1.8 亿,超过七成老人患有一种及以上慢性病,因此慢性病也成为衡量老龄健康的重要指标(李琴等,2014)。自评健康同样常被用于衡量老年人的健康状况(刘国恩等,2004; 珺周慧等,2020)。选择单一健康指标虽然简单直观,但由于衡量维度较为单一,无法完整捕捉老年人整体的健康状态。

多指标并行衡量健康老龄,主要指使用多个独立健康指标分别对老龄健康进行度量。例如,Kalwij 和Vermeulen(2008)采用健康衡量指标分别刻画欧洲老年人的健康状况,包括:中度和重度慢性疾病、ADL、握力、BMI(超重和肥胖)、精神健康、自评健康。李婷和张闫龙(2014)使用自评健康、心理健康、ADL 和简易认知状态量表(Mini-Mental State Examination,MMSE)得分构成4 个方面的评价指标。余央央和封进(2017)将高血压、糖尿病、身体质量指数(BMI)、工具性日常生活能力(Instrumental Activities of Daily Living,IADL)和躯体功能(Physical Function,PF)指标共同作为衡量健康的指标。

此外,还有一类是在多指标的基础上通过赋值或计算,构建一个新指标用于衡量健康老龄。指标的赋值处理方式可分为两种,一种是通过对多维度健康变量的打分,以综合得分高低衡量老年人健康状况,如健康老龄指数(Healthy Aging Index)(Chu 和Chen,2021)、健康老龄得分(Healthy Aging Score)(Jaspers 等,2017)、自我老龄评估(Selfie Aging Index)(Gonçalves 等,2017)、虚弱指数(陆杰华和郭冉,2019)、健康集中指数(范红丽等,2021)等;还有一种是以伤残损失生命年(Years Lived with Disability)为量化指标,基于全球疾病负担的伤残权重进行赋值来评估老年健康结果(高明华,2020)。

无论是单指标、多指标并行还是基于多指标构建一个综合指标,大多是把老年人的健康状况简单二分,即健康与不健康,较少考虑健康群体内部存在的差异梯度,造成忽略目标群体内部复杂的健康差异(Cosco 等,2014),无法充分反映老年阶段健康状况的动态变化(Manierre,2019),导致对样本群体健康状态的估计偏误,使仍然具备独立生活能力、拥有较高生命质量的老年人被判定为非健康状态。Hsu 和Jones(2012)发现,按照二分法对样本进行“成功老龄化”判定后,我国台湾地区有超过70%的受访样本被划分至非成功老龄群体。然而,他们进一步根据年龄队列将“非成功”群体细化为高龄组的“一般老龄”梯度和低龄组的“健康衰退”梯度后,发现其中仅有11.4%的受访者无法独立自主生活而存在对外部照料的高度依赖性。为了解决上述健康老龄衡量的问题,学者们在原有指标上不断进行拓展。Jaspers 等(2017)以三分位数作为临界值,将“健康老龄得分”划分为“健康老龄”(Healthy Aaging)、“中等的老龄”(Intermediate Aging)和“差的老龄”(Poor Aging)3 类,但是采用分位数方法划分健康状态的合理性还需进一步论证。McLaughlin 等(2020)做了进一步的推进,构建出多梯队“健康老龄”评估体系,在判断老年人是否健康的同时,进一步区分不同程度的健康水平。然而,McLaughlin 等(2020)构建的健康老龄体系中仅对患病情况和认知能力两个维度的指标进行了梯度划分,缺乏对各维度指标体系梯度的细致刻画。

(二)影响健康老龄的因素

Grossman(1972)从生命周期角度,将健康视为同时具备消费品、生产要素和投资品三重属性的耐用商品,为研究健康需求提供了重要的理论基础。老年人的健康状况是生理状态随时间推移而产生的动态变化结果(World Health Organization,2015),受到社会经济、文化、环境、遗传等诸多因素的交互影响(王曲和刘民权,2005)。现有研究多从个体自然禀赋、社会经济结构、生活习惯与环境等角度研究影响老龄健康的因素。个体自然禀赋中年龄和性别被认为显著影响老年人健康状况(Grossman,1972;Chu 和Chen,2021)。此外,大量研究也发现健康与个体的社会经济特征密切相关,如教育(程令国等,2015)、城乡差异(张文娟等,2019)、医疗服务利用(潘杰等,2013)、经济收入(葛延风等,2020)等。除此之外,个人生活习惯,例如饮酒(李婷和张闫龙,2014)、抽烟(Kim 等,2021)等也会对健康产生重要影响。近年来有部分学者基于累积不平等理论,研究早期风险因素的累积对老年期健康的影响,例如早期社会心理风险等因素对老年期健康产生的影响(高明华,2020)。

四、研究设计

(一)数据

本文采用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据。CHARLS 于2011 年在全国进行基线调查,追踪收集中老年人个体、家庭和社区的数据,目前已公布的全国调查数据共有4 期,分别为2011 年、2013 年和2015 年和2018 年。CHARLS 分别在全国28个省(自治区、直辖市)的150 个县、450 个社区(村)开展调查访问。本文采用2011 至2018 年共4 期追踪数据,研究对象年龄限定在60 岁至90 岁,最终样本为22189 个,其中男性样本10558 个,女性样本11631 个。

(二)变量的设定

1. 被解释变量:健康老龄指标体系

(1) 4 个维度的健康老龄指标

依据世界卫生组织2015 年对健康老龄的定义,我们以老人是否能够独立生活作为核心判定标准,从慢性病、抑郁症状、认知功能以及日常行为能力4 个维度,选取慢性疾病患病、慢性病治疗、抑郁水平、认知功能、日常生活自理能力(ADL)以及躯体功能(PF)六类健康指标,涉及CHARLS 问卷中65 个健康相关问题(见附录1),构建出健康老龄指标体系(见附录2)。

健康维度1——慢性疾病指标。世界卫生组织发布的关于全球疾病负担报告(World Health Organization,2020b)显示,中高收入国家前十大死亡原因中除了意外和呼吸道传染疾病外,主要由8 种非传染性疾病(分别是缺血性心脏病、中风、慢性阻塞性肺病、呼吸系统癌症、糖尿病、高血压、阿尔兹海默症相关记忆类疾病和胃癌)组成。基于此,本文整合罹患呼吸系统癌症和胃癌为癌症变量并将阿尔兹海默症纳入认知能力测度后,将6 项慢性病指标纳入健康维度1。在此基础上,为了进一步刻画健康梯度,我们将慢性病患病治疗情况(包括服用中药、服用西药、吃药以外的其他治疗方法,以及接受侵入性治疗、康复疗法等)也纳入健康维度1。

健康维度2——抑郁指标。研究表明抑郁症状会随年龄增加而恶化(Ferrand 等,2020),同时抑郁会增加失能风险并导致疾病负担上升(Caspi 等,2003)。CHARLS 问卷中使用流调中心抑郁水平评定量表10 个问题(10-item Center for Epidemiologic Studies Depression Scale,CESD-10)围绕受访者的精神状况、对自身和生活的感受等方面进行数据采集。为更加清晰地划分不同梯度抑郁症状,本文借鉴Lei 和Bai(2020)的研究,将总分为30 分的CESD-10 按照10 分和20 分的阈值,划分为是否存在抑郁症状和是否存在严重抑郁症状两个梯度。

健康维度3——认知能力指标。认知能力障碍被认为介于正常衰老与痴呆之间(Jia 等,2014),是阿尔兹海默症等疾病的重要临床表现之一(Janvin 等,2006),伴随认知障碍程度的加深不仅可能出现记忆退化,而且会造成生活自理能力的丧失(葛延风等,2020)。本文选取CHARLS 问卷中两类认知能力测度指标,第一类是考察情景记忆能力,通过20 个问题测试即时与延时记忆能力,本部分满分为10 分;第二类是考察认知状态,问卷分别从数学计算能力、时间认知能力及图像认知能力等方面进行测度,本部分满分为11 分。这两类问题加总后满分为21 分,分数越低表示认知能力越差。为进一步刻画老龄健康梯度,本文借鉴Janvin 等(2006)的研究,对认知障碍进行阈值划分,以样本中位数和均值减1.5 倍标准差分别作为认知能力较好和存在认知障碍的阈值。

健康维度4——身体功能障碍指标。作为衡量老年健康的重要指标之一,日常行为能力受限会影响老年人日常独立生活,而随着年龄增长,失能风险也会显著上升(Zhang 和Feldman,2020)。基于此,本文把5 项ADL 指标和7 项躯体功能(Physical Function,PF)指标纳入老龄健康衡量体系。ADL 分值范围为0 分~50 分,PF 取值范围在0 分~70 分(Zheng 等,2020)。ADL 得分为50 分表明受访者无任何日常行为能力困难;若得分小于50 分大于40 分,则表明尽管受访者存在一项ADL 困难,但是所有活动均可独立完成;若受访者有任意一项无法自己独立完成即得分为0 分,被认为是失能(米红等,2020)。PF 的赋值逻辑与ADL 一致,得分70 分表示受访者不存在任何躯体功能障碍。

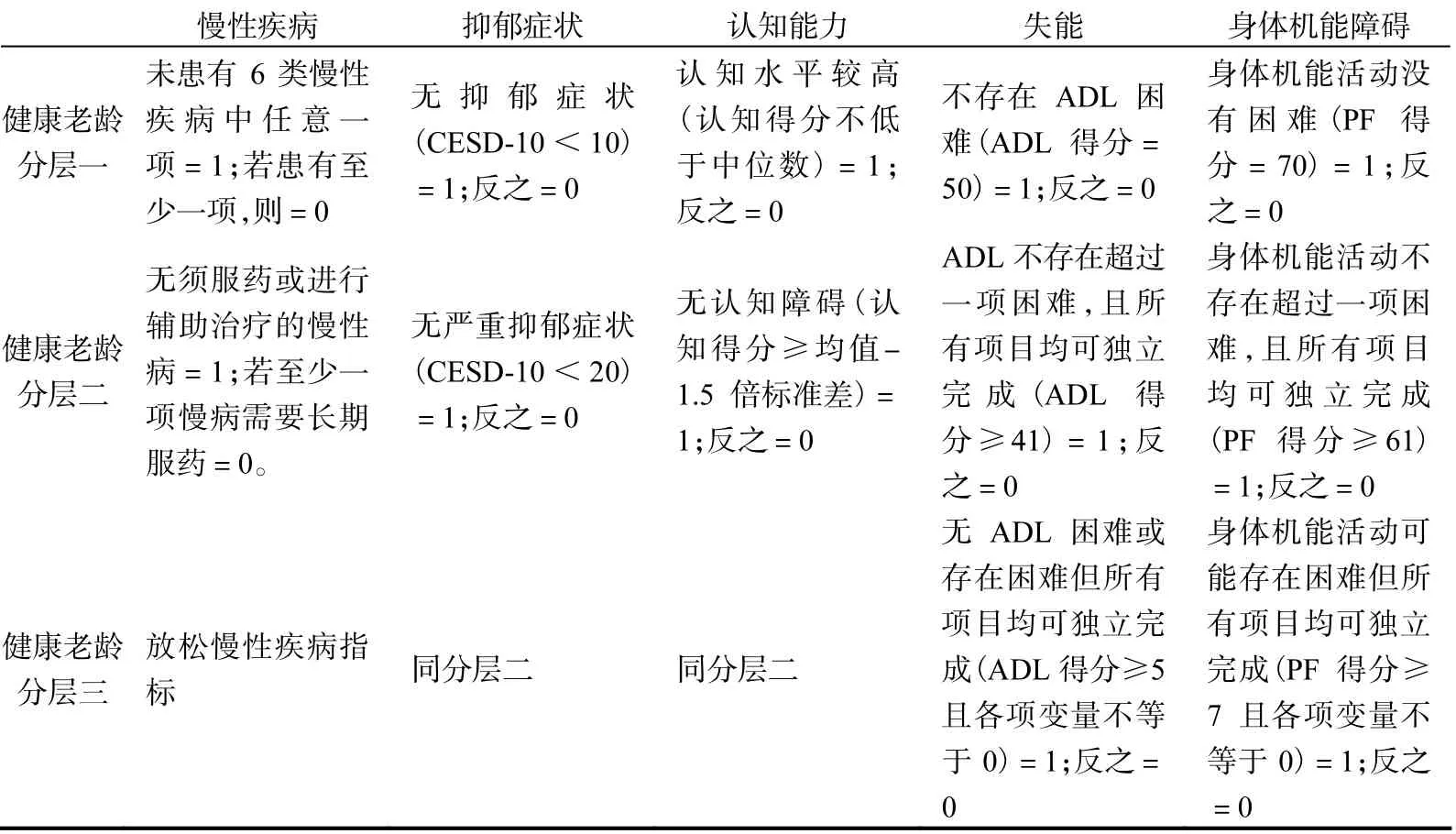

(2) 3 个分层的健康老龄指标体系

为避免由于指标约束过于严格造成能够满足正常生活状态、维持良好功能发挥的老人被排除在健康老龄之外,本文进一步构造3 个层次的健康老龄指标:“分层一”为严格程度最高的指标、“分层二”为适当宽松的指标、“分层三”为最宽松的健康老龄指标(见表1)。

表1 三个层次的健康老龄指标体系

在“分层一”中,我们借鉴Jaspers 等(2017)和Mclaughlin 等(2020)的研究,把无慢性病、无抑郁症状、无日常行为能力困难、认知能力高于平均水平的老人归为“健康老龄分层一”,即最健康老龄梯队。

在“分层二”中,我们逐渐对4 个维度健康指标约束进行适度放松。第一,依据世界卫生组织(2015)的报告,一些老年人在身患一种或多种慢性疾病的情况下,仍能维持较高水平的健康状态。因此,我们放松了对慢性病患病指标的约束,将即使确诊慢性病,但目前不需要服药或进行辅助治疗的老人纳入第二梯度健康老龄分层。第二,将抑郁症状从无任何抑郁症状放松至无严重抑郁症状。第三,将认知能力从无任何认知障碍约束条件放松至无严重认知障碍。第四,将ADL 和PF 指标放松至仅允许一项存在困难,但所有活动均能够独立完成。若老人能够满足以上变量约束条件,则被归为“健康老龄分层二”。

在“分层三”中,我们放松慢性病指标限制,并且对ADL 和PF 指标以老人能够独立生活为前提,不再对存在困难的活动项目数量设限,但是必须满足所有活动项目都能够独立完成,在此设定下,构建“健康老龄分层三”。

本文基于4 个维度和3 个分层的健康老龄指标体系构建出有序被解释变量。被解释变量以全部样本为基础,包含3 个健康分层的老人及不满足健康老龄指标的老人,我们设定为4 分类有序变量,分别为:不满足健康老龄分层三=0;满足健康老龄分层三=1;满足健康老龄分层二=2;满足健康老龄分层一=3。

2. 解释变量

在检验影响老龄健康的因素部分,我们主要关注年龄、出生队列、性别和城乡变量,并纳入3 个方面的控制变量,分别为人口特征变量(受教育程度、是否拥有至少一项公共医疗保险、婚姻状态)、健康行为变量(抽烟和饮酒)及家庭特征变量(子女在附近居住和家庭过去一年的总收入)。考察随年龄增长而出现的健康老龄指标的变化被视为年龄效应,该指标更多衡量与生理变化相关的影响。对于不同的社会背景和时代条件,即不同出生队列人群在年龄效应上的差异被视为出生队列效应,该指标衡量外界环境相关因素通过生命历程产生的累积影响。队列效应成为衡量老龄健康和生命历程的重要工具(Yang,2011),也是人口学中重要的时间变量衡量维度(李婷和张闫龙,2014)。

(三)变量的描述性统计

1. 健康老龄指标体系的描述性统计

我们对4 个维度和3 个分层健康老龄指标进行了描述性统计(见附录3)。其中,满足健康老龄分层约束从严格至宽松的老年人占比分别为7.6%、29.5%和59.3%,即60 岁及以上老年人中无慢性病、无抑郁症状、无日常行为能力困难、认知能力高于平均水平的老人占比为7.6%;没有严重抑郁和认知障碍、能独立生活、身体机能不受限的老人占比为59.3%。未患6 类慢性病的老年人口仅占总样本的28.9%;能够无困难完成7 项日常行为的老人占比为33.7%;无抑郁症状的老人占总样本的63.4%;接近80%的老人5 项ADL 无困难。当4 个维度的健康指标逐步宽松后,无需定期服药或接受治疗的老人占比为56%,90%以上的老人没有严重抑郁症状和认知障碍。在第三层次健康老龄指标体系中,能够独立完成5 项日常生活能力的老人占比为92.6%,7 项身体机能有困难但能够独立完成的老人占比65.4%。

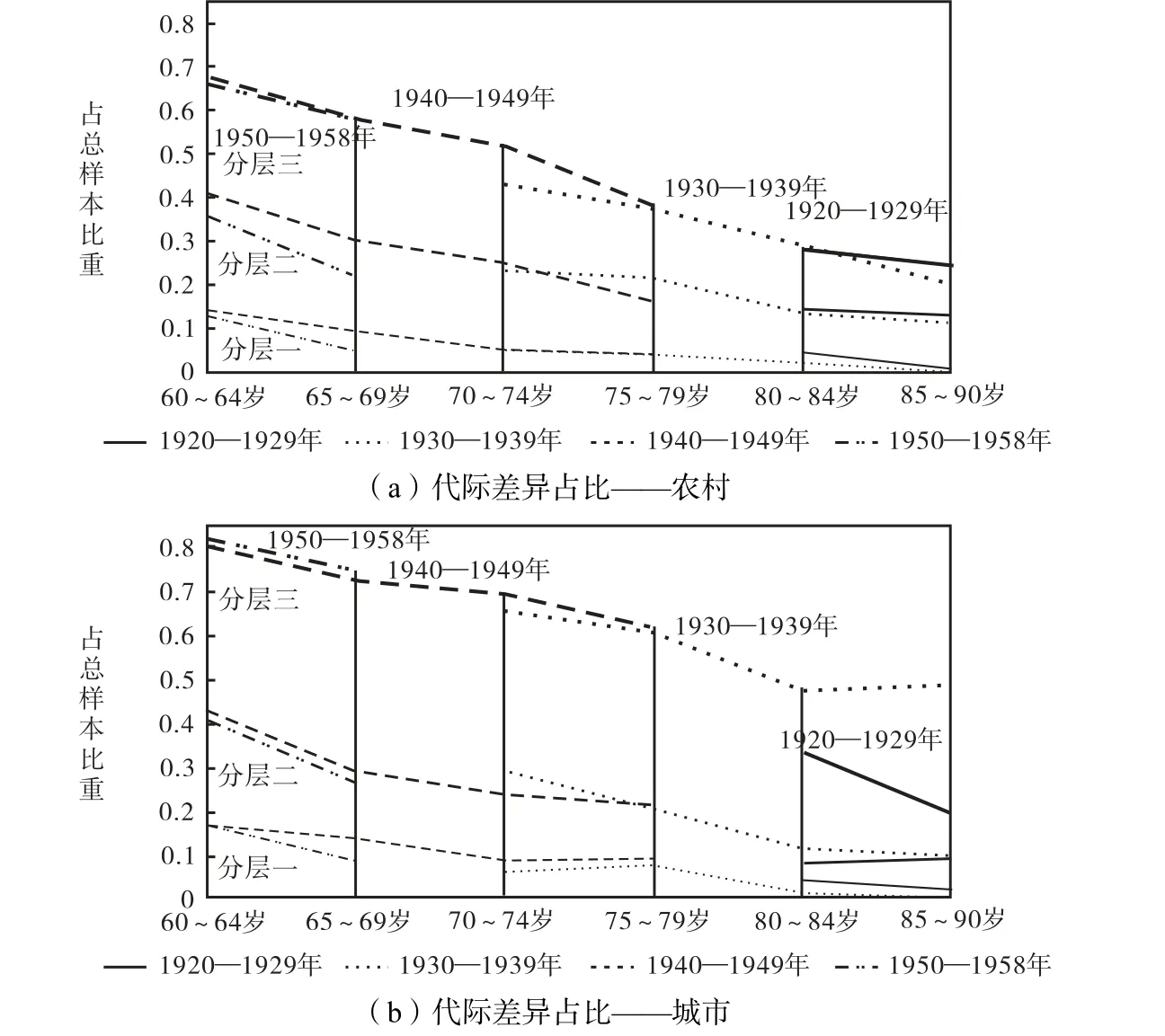

附录3 中我们进一步检验了不同分层健康老龄指标在性别和城乡上的差异,结果显示男性所有健康指标均优于全样本平均水平和女性样本;城市老年人除患慢性病比率高于全样本水平和农村水平外,其他健康水平均优于农村老年人。我们进一步通过图1 和图2 考察在年龄效应和出生队列效应下满足3 个层次健康老龄约束的老人占比情况,其中不同类型的实线和虚线分别代表4 个出生队列,用实线和虚线的不同粗细代表同一队列的老人在3 个健康层次的占比。图1a 和图1b 分别呈现了健康老龄分层指标男性和女性的差异。其中,女性健康状况在全年龄段均出现代际间的恶化,男性健康水平高于女性,但性别差异随年龄的增长而呈现缩小趋势。值得注意的是,在80岁以上男性群体内健康状况呈现出随年龄增长而上扬的趋势。图2a 和图2b 分别呈现了不同出生队列分城乡的变化趋势,其中城市老人整体的健康状况呈现代际改善的特征,农村老人不同出生队列间健康差异相对较小,且呈现出代际健康状况恶化的趋势。

图1 健康老龄分层的性别差异(代际和年龄组)

图2 健康老龄分层的城乡差异(代际和年龄组)

2. 核心解释变量和控制变量描述性统计

表2 呈现了核心解释变量和控制变量的描述性统计,为检验全样本和满足健康的样本间是否存在特征差异,我们将满足第三层健康老龄约束及以上的样本记为健康老人样本,在表2 中加入其描述性统计。全样本的平均年龄约为68 岁,其中1940 年代出生的老人占比最高为45.3%。女性样本占比约52.4%,农村户口老人占比较高,平均受教育年份为4.1 年,93.7%以上的老人拥有至少一项公共医疗保障。在健康样本中,出生于1920 年代的样本占比为0.9%,比全样本占比2.0%低了一半以上,出生在1930年代的老人占比为11.5%,低于全样本的15.8%;而1950 年代出生的老人占比为41.8%,显著高于全样本的37.0%。此外,健康样本中的老年人平均年龄较全样本下降1 岁,60 岁~69 岁年龄组占比增至72.7%,70 岁~79 岁和80 岁~89 岁的中高龄组占比则出现显著下降。健康样本中,男性占比提升8.7%,农村老人占比下降4.9%,不论是受教育年数、拥有至少一项社会医疗保障、已婚比率,还是抽烟或喝酒行为及家庭收入指标,均高于总体样本。

表2 变量定义及描述性统计

续表2

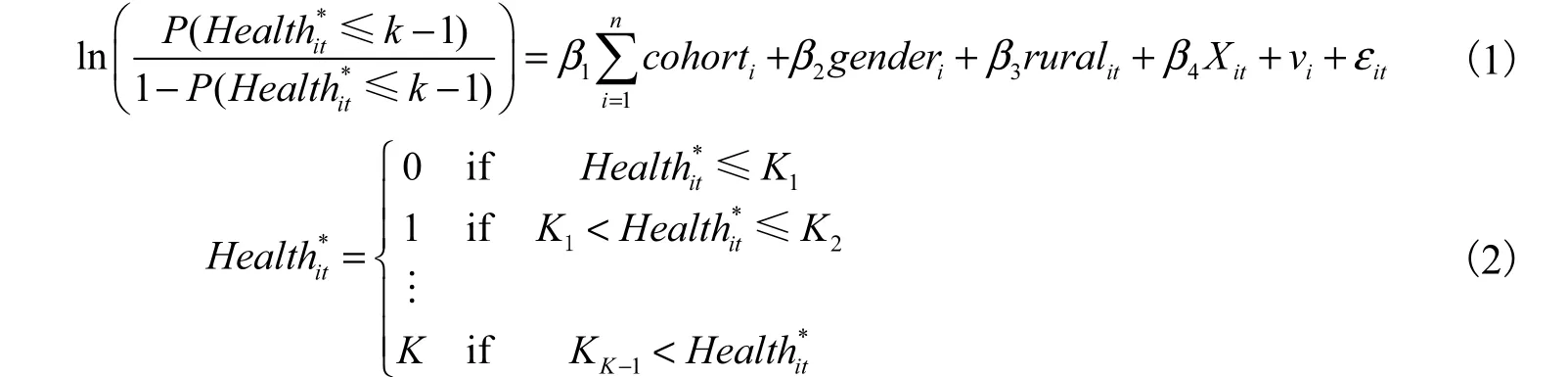

(四)计量模型

基于被解释变量“健康老龄”的有序特征,若使用普通多元线性回归模型可能会造成被解释变量内部排序被忽视或处理为基数的情况,因此本文采用有序Logistic 模型。考虑到本研究重点关注的核心解释变量如出生队列和性别均属于非时变变量,因此本文采用面板随机效应有序logistic 模型。模型构建如下:

五、回归结果及分析

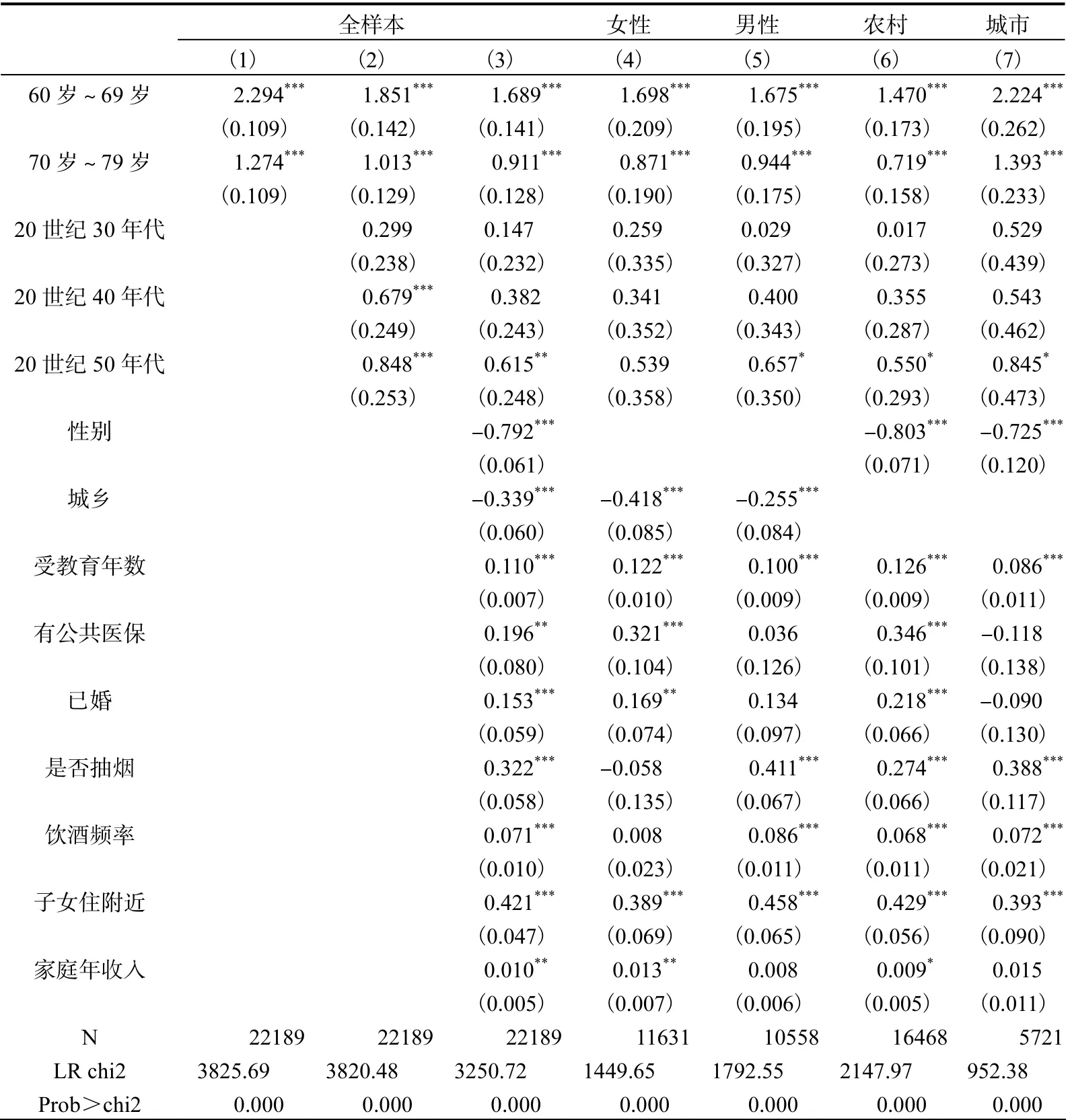

(一)健康老龄影响因素

表3 呈现了对全样本(第1 列至第3 列)及分性别(第4 列和第5 列)和分城乡(第6 列和第7 列)样本有序Logistic 模型估计结果。表3 第1 列中,年龄变量系数显著为正,相对于80 岁~90 岁高龄老人,60 岁~69 岁的低龄老人和70 岁~79 岁的中龄老人获得健康老龄的概率更高。在第2 列中加入出生队列变量后,我们发现年龄变量的系数有所下降,说明未考虑出生队列效应,会高估年龄效应对健康老龄的影响。表3 第2 列中,出生队列与健康老龄状态呈显著正相关,即出生更晚的老人获得更好健康状态的可能性更大。这与陆杰华和郭冉(2019)的研究结果一致。分析健康老龄指标在代际间改善的原因可能在于,更晚出生的个体在其生命周期中享受的时代发展红利会随着岁月的沉淀而日渐累积,最终形成个体累积优势(Dannefer,1987),从而使其拥有更高的概率由不健康状态进入宽松健康约束的健康老龄状态,使老龄健康状态在代际间得到改善。表3 第3 列显示,在纳入性别、城乡及控制变量后,出生队列和年龄队列的显著性与影响方向同基础模型一致。性别变量的回归结果显著为负,表明女性满足健康老龄及提升健康状态的概率皆小于男性,在健康老龄化过程中处于劣势地位(Chu 和Chen,2021)。城乡变量系数显著为负,表明农村老人在由不健康状态进入不同健康分层时处于相对不利的地位。我们的研究结果与米红等(2020)的研究结果一致,由于我国二元经济结构导致农村的经济社会发展与城市存在差距,因此农村老人在收入和医疗服务资源等方面处于相对不利地位,导致其在生命历程中处于相对弱势(郑莉和曾旭晖,2016)。

表3 分层健康老龄指标的影响因素

表3 第4 列和第5 列呈现了性别子样本的回归结果。年龄效应在性别子样本中显著为正,且系数与全样本接近。相比之下,出生较晚的男性更有可能获得健康,农村女性获得健康老龄状态更加困难。农村男性获得健康的概率低于城市,但是户口因素对男性的负面影响远低于对女性的负面影响。表3 第6 列和第7 列为农村与城市子样本的回归结果,年龄效应和队列效应的系数方向与全样本一致,但城市老人的健康水平受年龄变化和出生队列影响更大。与性别子样本回归结果一样,农村女性在健康老龄化过程中处于相对劣势地位。此外,教育能够显著提升城乡老人健康水平,且为农村老人带来的助力更大。

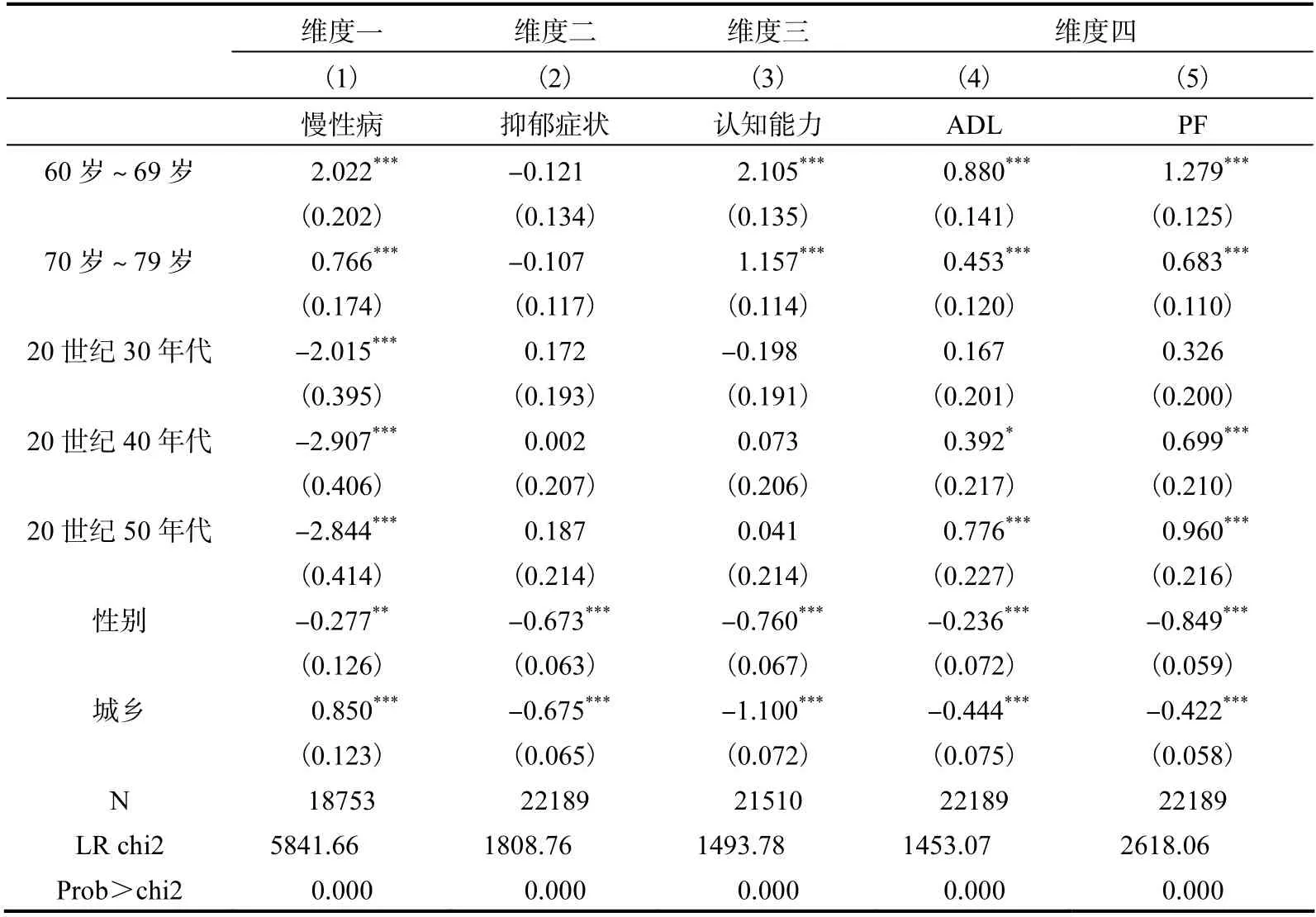

(二)健康老龄4 个维度指标的影响因素分析

表4 呈现了对健康老龄4 个维度指标的估计结果。按照前文对3 个层次健康老龄的划分进行有序赋值。慢性病:无慢性疾病=2;患有至少一种慢性疾病但无需服药=1;患有一种或以上需要服药慢性病=0。抑郁症状:CESD-10 小于10 分=2;CESD-10小于20 分=1;CESD-10 大于等于20 分=0。认知能力:认知得分大于等于中位数=2;认知得分大于等于均值减去1.5 倍标准差=1;认知得分小于均值减去1.5 倍标准差=0。ADL 与PF 设置为4 分类变量:不存在任何活动困难=3;不存在超过一项活动困难且所有项目均可独立完成=2;存在超过一种活动困难但所有活动均可独立完成=1;至少一项活动无法独立完成=0。分值越高表明自理能力越好。

表4 健康老龄指标体系4个维度的影响因素

回归结果表明,年龄变量对慢性疾病、认知能力、ADL 和PF 都存在显著影响,且与表3 主模型回归结果一致,相较于80 岁~90 岁的高龄老人,低龄老人在慢性病患病、认知能力和生活自理能力方面的健康状况更好。在队列效应方面,衡量身体机能的两个指标ADL 和PF 在代际间改善,出生越晚的老人受失能和身体机能障碍困扰的概率越小,这与陆杰华和郭冉(2019)的研究结论相似。罹患慢性病在代际间恶化,出生队列较晚的老人患有慢性疾病概率或需要长期服药和治疗慢性病的概率高于出生队列较早的老人。以往研究中也发现了类似结论,如高血压、糖尿病等慢性疾病患病率在出生较晚的队列中更高(余央央和封进,2017)。造成慢性疾病在代际间恶化的原因可能有两个方面。第一,由于医疗技术的提升和社会经济发展,较晚出生的老人更容易通过医疗干预使其获得更长的带病存活时间(李婷和张闫龙,2014),从而呈现病态状态扩展的态势;第二,随着我国医疗保障制度的发展和完善,使民众医疗服务可及性提升,慢性疾病的诊出概率增加。此外,与表3 主模型结果一致,女性在4 个健康维度中获得健康改善的概率均显著低于男性。对于城乡变量,我们发现农村老人在心理健康、认知能力与日常行为能力指标均低于城市老人,呈现出和主模型回归相同的结果。但是,城市老人罹患慢性病的可能性更高,这一结果也与已有文献一致(余央央和封进,2017)。

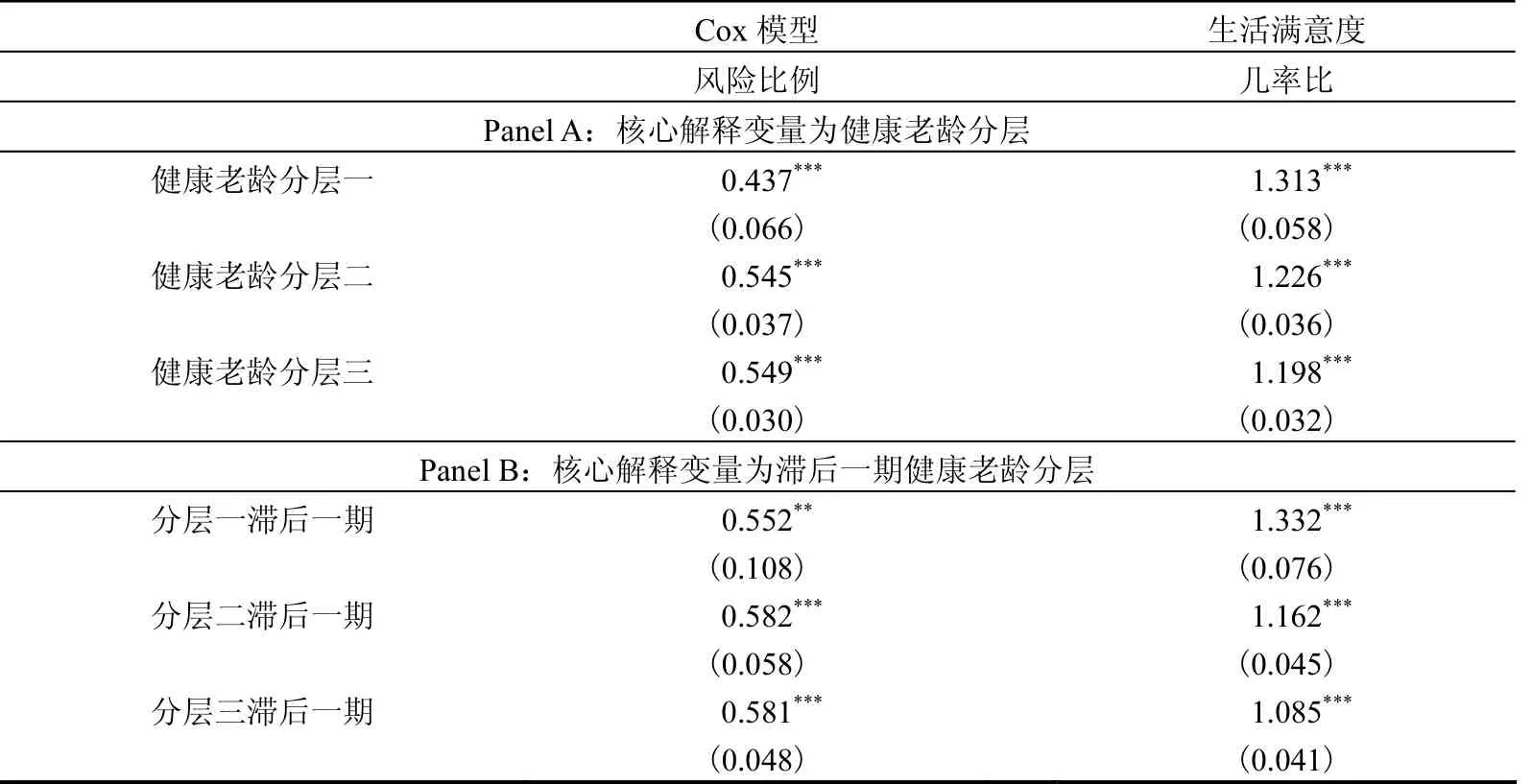

六、进一步研究:健康老龄指标与生存持续时间和生活满意度

我们进一步从生存持续时间和生活满意度两个方面研究健康老龄指标与健康结果之间的关系,并由此检验健康老龄指标体系的有效性和解释力。

(一)生存风险评估

作为生存风险指标,死亡是健康与否最直接、客观的反映。为检验不同老龄健康梯度下的老人所面临的死亡风险是否存在显著差异,我们使用Cox 比例风险模型进行多元回归,分别估计3个健康老龄分层对生存持续时间的影响,相对应的风险函数如式(3)和式(4):

公式3 中t 为存活时间,由于CHARLS 数据未公布2015 年和2018 年老人具体的死亡时间,因此本文主要基于问卷中提供的当期是否死亡变量进行计算。( t ; x)为死亡风险比例(Hazard Ratio,HR),为基准风险比。为风险因素的系数,当大于1 时表明个体死亡风险大于对照组,若小于1 则表示小于对照组。t ierK(K=1,2,3)即健康老龄分层一至三,我们分别对3 个健康老龄分层进行了三次回归(见表5 Panel A),以考察满足不同健康约束条件下,分层指标对死亡风险产生的影响。其他变量设定与公式1 相同。考虑到健康状态对死亡风险的影响可能存在一定滞后性,因此公式4 中进一步利用滞后一期的健康分层变量( lagtierK)分别对死亡风险进行估计(见表5 Panel B),以检验上一期健康状况对当期死亡风险的影响。

全部样本中有10.87%的老人在跟踪期间内死亡,死亡样本中9.56%的老人在2013 年调查期及以前去世,13.40%的老人在2014 年至2015 年间去世,77.04%的老人在2015 年至2018 年跟踪期间去世。表5 Panel A 第1 列展示了处于不同健康老龄分层老人面临的死亡风险,回归结果显示不满足健康约束条件的老人死亡风险显著高于健康群体。通过分层一所区分的健康老人与非健康之间死亡风险差距最大,满足分层一约束条件的老人死亡风险比非健康老人的死亡风险减少56.3%,随着健康老龄约束条件的不断宽松,满足第二层和第三层健康老龄条件的老人与不健康老人死亡风险的差距逐渐缩小,分别下降至45.5%和45.1%,表明健康约束条件越严格对健康状态的捕捉越敏感。Panel B 第1 列结果显示,健康分层滞后一期对老人生存风险相关性依旧显著,即前一期(如2011 年)访问期间满足健康约束的老人在当期(如2013 年)死亡的风险概率显著下降。

(二)生活满意度评估

除了生存持续时间,我们进一步检验健康老龄分层指标对老年人生活满意度的影响。借鉴Mclaughlin 等(2020),我们通过logistic 回归得到几率比(Odd Ratio,OR),对满足不同老龄健康分层群体的生活满意度进行检验。与生存风险一致,我们依次使用三个健康老龄分层指标 tierK(K=1,2,3)分别对生活满意度变量进行回归(见表5 Panel A)。三个健康老龄分层的滞后一期(lagtierK)对当期生活满意度变量进行回归(见表5 Panel B)。生活满意度变量设置为哑变量形式,若受访者的生活满意度较高(包括极其满意和非常满意)则赋值为1;其他赋值为0。表5 Panel A 第二列呈现了处于不同健康分层老人对生活满意度的影响。结果显示,满足健康分层一、二、三的老人对生活满意的概率比不满足相应约束的老人分别高31.3%、22.6%和19.8%。Panel B 中第2列呈现了滞后一期健康老龄分层指标对老年人生活满意度的影响,系数同样显著且方向一致,这不仅表明前述结论的稳健性,而且也说明不同层次的健康老龄指标对老年人生活满意度的影响具有持续性。

表5 健康老龄指标体系对老年人生存持续时间和生活质量的影响

七、结论及政策启示

为精准捕捉老年人的多梯度健康状态和深入挖掘健康老龄的影响因素,本文通过对CHARLS 问卷中65 个健康相关问题综合构建出基于4 个维度的多层次健康老龄评估指标,并考察影响健康老龄因素。在此基础上,进一步分析了健康老龄指标体系对生存持续时间和生活满意度的影响。研究发现:第一,满足健康老龄分层约束从严格至宽松的老年人占比分别为7.6%、29.5%和59.3%,其中一半以上老龄人口满足相对宽松的健康老龄条件,具备独立生活的客观健康要求。第二,健康老龄指标具有显著的年龄效应和队列效应,存在个体健康累积优势,但女性和农村老人处于健康劣势。第三,虽然代际间老年人的身体机能显著改善,但慢性病指标存在代际恶化趋势。第四,随着健康老龄分层的提升,老年人的生存持续时间和生活满意度状况显著改善,并存在长期持续影响。

本文的研究结论具有一定的政策启示。第一,打破健康就是没有疾病的固有观念,避免对于健康状态简单二分,多维度多层次的健康老龄指标体系的搭建能够使老年人更加科学地看待老年期间的健康状态,更加积极维护健康,从而提升生活质量和福祉。第二,建议加大慢性病的防治和管理,在政策落实方面,进一步在全国范围内实施慢性病的建档工作,并切实实施对于建档人群的随访,提升慢性病干预和控制的效率。第三,健康的弱势群体为高龄、女性、农村户口人群和低教育程度的老年人,建议在制定和落实健康老龄相关政策时应当更加关注弱势群体的健康服务需求,为全体老年人提供保障,实现健康老龄化的战略目标。第四,建议完善老龄社会的协同支持体系,整合家庭、社区、社会等多方资源,满足老年人多维度多层次养老需求。从精神文化层面(如正确树立健康养老观念、鼓励组建老年学习机构、多元化不同健康程度老人社会参与途径等)和物质层面(如持续推动城乡适老化发展、积极推进老龄友好社会建设等)着手,切实改善和提升老年人健康水平。