翁源县前汛期两次致灾大暴雨过程对比分析

2022-06-24赵亮巨陈浩伟高翠翠廖慧娟林青

赵亮巨,陈浩伟,高翠翠,廖慧娟,林青

(1.翁源县气象局,广东翁源 512600;2.韶关市气象局,广东韶关 512000)

前汛期是华南降水集中、暴雨多发的时期。不同地区暴雨的影响系统、形势配置、触发机制等存在明显差异[1]。近年来,广东各地市对本地的致灾性暴雨过程已有许多研究和总结[2-6],如贺发胜等[2]分析2019年6月中旬河源一次连续暴雨过程,发现强降雨与低空急流的脉动密切相关,暴雨落区与500 hPa上升速度大值区相对应;伍志芳等[6]分析2017年广州“5·7”暖区特大暴雨的中尺度系统和预报性,认为加强的温度梯度及地面风场辐合可能是该次局地强降水的重要触发因子。也有学者从暴雨过程对比着手进行探讨,其中郑清等[7]、李明华等[8]分别对阳江市两场罕见暴雨和惠东高潭3次极端强降水过程进行分析。韶关地处广东内陆,山区的防洪排涝能力明显弱于省内其他地方,灾害性暴雨过程研究较少,汪海恒等[9]对韶关地区一次致涝暴雨过程进行诊断分析,表明低层强辐合触发了不稳定能量,而高层强辐散的抽吸作用,加剧了气流的垂直上升运动,引起了短时强降水的发生。

本研究采用自动站资料、ECMWF的ERA5再分析资料、Micaps实况数据,对比分析2010年5月6日(简称“10·05”暴雨过程)和2013年5月15—16日(简称“13·05”暴雨过程)两次韶关市翁源县大范围致灾性暴雨过程发生发展的异同点,加深对本地暴雨的认识,为今后暴雨的预报和决策服务提供理论支撑。

1 降水实况对比

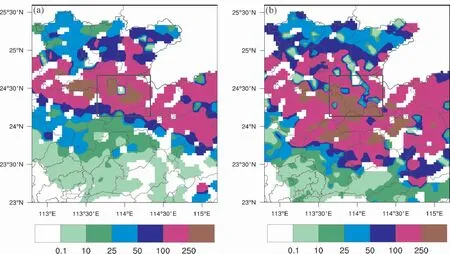

2010年5月5日20:00至6日20:00(北京时,下同)和2013年5月14日08:00至16日14:00,韶关市翁源县均遭遇了大范围的大暴雨到特大暴雨的天气,两次降水过程雨量之大和范围之广为翁源县历史罕见。据统计,“10·05”暴雨过程,翁源全县50%自动站降雨量超过250 mm,其余均超过100 mm,其中新江镇录得最大降雨量411.3 mm(单日雨量突破翁源历史极值);“13·05”暴雨过程,全县平均累计降水量达277.7 mm,其中官渡镇六里村录得最大降水量427.9 mm。

对比两次大暴雨过程发现,两次过程都具有雨强大、范围广、预报难度大、致灾严重的特点。“10·05”暴雨过程降水主要分为3个阶段,分别是5月5日22:00—23:00、6日05:00—09:00、6日11:00—18:00,呈“三峰”型,其中第一阶段降水主要出现在翁源县西北部乡镇,其最大小时雨强为新江镇43.2 mm;第二阶段降水范围进一步扩大至翁源东部和北部,最大小时雨强为龙仙镇66.7 mm;第三阶段降水范围覆盖全县,最大小时雨强为官渡镇81.2 mm。“13·05”暴雨过程降水时间更长,主要分为2个阶段,分别是5月15日09:00—11:00,16日06:00—10:00,呈“双峰”型,两阶段降水均覆盖全县,其中第一阶段最大小时雨强官渡镇89.4 mm;第二阶段最大小时雨强为翁城镇71.9 mm。

图1 两次暴雨过程累计降水分布(单位:mm)

2 大气环流背景对比分析

“10·05”暴雨过程:在500 hPa上,中高纬地区为两脊一槽型,副高处于南海洋面上稳定少动,翁源处于其西北侧中,从5日20:00和6日08:00、14:00、20:00(图2)的500 hPa位势高度场和风场来看,不断有短波槽从广西境内东移,翁源地区是先处于槽前西南气流后转为槽后偏北气流的大环境中,处于槽前的时间也是翁源地区发生强降雨的时间段,转为偏北气流时对应的强降雨也基本结束。5日20:00—6日14:00,850 hPa(图2a-c)切变线位于湖南-江西中北部地区,6日20:00切变线南压至清远-韶关北部,但此时翁源强降水过程已经结束。700到850 hPa翁源均处于强盛的西南暖湿气流中,为暴雨的形成提供了充足的能量。925 hPa为明显的西南急流,为暴雨区域提供了充足的水汽。同时,850和925 hPa上有明显的风速辐合区,200 hPa为辐散气流,这种低层辐合高层辐散的配置非常有利于暴雨的发生发展。整个暴雨过程地面锋面均位于岭北以北地区,因此,“10·05”为典型的暖区暴雨过程。

“13·05”暴雨过程的强降水主要分为15日08:00—20:00和16日04:00—14:00两个时间段。15日08:00—20:00(图2e-f),500 hPa翁源处在较为平直的强盛偏西气流中;700 hPa翁源处在大风区左前方。15日08:00(图2e)850 hPa西南急流建立,切变线位于湖南-江西北部一带,呈现东北-西南走向;850和925 hPa翁源地区均有明显的风速辐合,高空200 hPa(图略)呈明显的辐散气流,低层辐合高层辐散和低空急流的配置有利于强降水的发生发展,此时地面锋面位于岭北以北地区。16日08:00(图2g),随着南支槽东移靠近,槽前西南气流明显增强,引导850 hPa切变线和地面冷空气南下影响翁源,700 hPa槽线位于广西东部,并不断东传,槽前西南气流明显,850 hPa切变线南压到韶关北部片区,925 hPa切变线位于翁源北部区域,风速和风向都有明显的辐合,地面上存在较明显的辐合线,均有利于强降水的产生,因此,后半段为锋面降水过程。

综上分析,“10·05”暴雨过程为暖区暴雨特征,主要受高空小槽和低空急流影响,没有切变线系统和地面锋面影响。“13·05”暴雨过程前期具有暖区暴雨的特征,主要影响系统是南支槽和低空急流,后期为锋面暴雨特征,主要影响系统为南支槽、切变线和地面弱冷空气[10]。

3 物理量场的诊断对比分析

3.1 涡度场

涡度是指空气块旋转强度的物理量,正负涡度的强度表征大气层的辐合和辐散情况。“10·05”暴雨过程发生前,翁源上空为一致的负涡度区,5月6日14:00(图略)暖区暴雨区中层和低层均为正涡度,高层200 hPa为负涡度区,正涡度位于850 hPa以下,中心值达16×10-5s-1,低层强的正涡度和高层负涡度配合形成了低层辐合和高层辐散的抽吸态势,强的垂直上升运动为强降水的发生提供了有利的动力条件。“13·05”暴雨过程,翁源上空200 hPa以下涡度场均为正涡度,且有两个正涡度中心(图略),分别在925和400 hPa附近,低层正涡度中心值高达37×10-5s-1,中高层涡度中心值为25×10-5s-1,负涡度区在200 hPa以上,说明整层辐合形势非常强,抽吸效应明显,上升运动强烈。分析表明,两次过程降水发生时高空辐散、低层辐合形势非常明显,所不同的是“13·05”暴雨过程有两个正涡度中心且高度达到了200 hPa左右;而“10·05”暴雨过程的辐合高度较低,只有850 hPa左右,辐合中心强度“13·05”暴雨过程明显强于“10·05”暴雨过程。

3.2 垂直运动

垂直运动能够促进大气之间能量的转换,对天气系统的发生发展有很大的影响。分析两次暴雨过程的垂直速度发现,负速度区和强降水区有较好的对应关系。“10·05”暴雨过程中,6日08:00(图3a-c),翁源北部上空为负值区,但垂直速度值比较小,中低层垂直速度均小于-1 hPa/s,高层为正值;“13·05”过程中,5月16日08:00(图3d-f),负速度一直从地面延伸至高空,500、700和850 hPa均达到了-2到-3 hPa/s之间,垂直速度明显要比“10·05”暴雨过程强。

综合以上动力条件可以发现,两次过程都有深厚的垂直环流,但“13·05”暴雨过程的辐合上升运动强度比“10·05”暴雨过程强,主要是因为“13·05”暴雨过程中除了中低层强盛的西南急流影响外,还有高空槽、冷空气和切变线的配合。

3.3 湿度条件

暴雨的产生需要本地上空有源源不断的水汽输送和水汽辐合,水汽的来源和输送往往又与降水强度密切相关。从850 hPa水汽通量场和风场的演变来看,“10·05”暴雨过程,5日20:00(图略),西南风较小,水汽主要来源孟加拉湾,可见一条东北-西南向水汽通道,通道大值中心位于广西中部地区;6日08:00(图略)随着西南风加强,风速也达到了急流强度,为翁源不断输送水汽和不稳定能量;“13·05”暴雨过程,16日08:00(图略),850 hPa均存在明显的低空急流,水汽同样来源于孟加拉湾,水汽通道非常清晰,不同的是16日08:00已经加强为两个大值区中心(图略),分别位于广西东部和英德片区(靠近翁源西南部),中心最大水汽通量也从15日08:00的20 g·cm-2·hPa-1·s-1增强至24 g·cm-2·hPa-1·s-1,急流轴风速达16 m/s,且急流轴范围更大,翁源中北部地区位于急流轴的左前方,与此时段强降水区域对应较好。

3.4 热力条件与维持机制

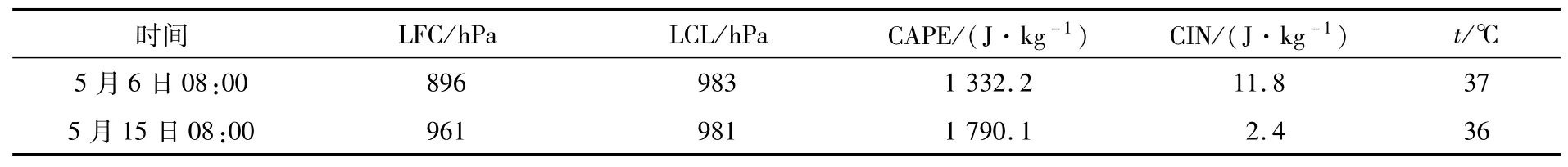

强降水过程的持续,除了稳定的水汽输送,还需热力条件和维持机制。由于韶关没有探空站,选取清远探空站实况物理量(表1),由表1可以看出,两次过程的自由对流高度(LFC)和抬升凝结高度(LCL)均比较低,同时对流抑制能量(CIN)非常小,对流有效位能(CAPE)在1 000 J/kg以上,说明气块容易被外力抬升的高度较低,外部抬升力更小,气块容易被抬升到自由对流高度,对流可以自由发展,不受抑制,有利于上升运动的加强和对流系统的维持。

表1 “10·05”暴雨过程和“13·05”暴雨过程清远探空站物理量

对比两次过程假相当位温的特征,相同点是两次过程均存在明显的“上冷下暖”对流不稳定配置,且对流层低层假相当位温高值区346 K等值线分别与两次过程中的主要降水时段对应一致(图略),这可为翁源地区预报持续性强降水提供一定指示意义;在分布形态上,低层假相当位温高能舌均自西向东加强伸至翁源地区(图略),但“10·05”暴雨过程的翁源地区上空的中尺度能量锋强度较弱为每100 km 1 K,而“13·05”暴雨过程明显强得多,约每100 km 6 K。

4 雷达回波特征对比

本研究选取两次过程降水集中期的雷达回波特征对比分析(图略)。“10·05”暴雨过程中从15:00至18:00(降水第3高峰期),低层0.5°仰角雷达反射率因子图显示,翁源上空有35 dBz以上强度的回波不断生成并缓慢向东移动,回波结构比较紧实,回波面积覆盖翁源大部分地区,其中16:00最大强度达67.5 dBz;速度图显示,15:00前后翁源西部地区出现明显的气旋性旋转的速度大值区,旋转速度达20 m/s,有利于出现强烈的辐合上升运动和降水回波的加强,到15:42,该气旋性旋转的正速度大值区的强度增强和面积增大并移向翁源地区,负速度大值区逐渐减弱并移至正速度区的南侧,形成较明显的速度辐合区。从VIL来看,“10·05”暴雨过程有比较大的VIL值,最大达39.5 kg/m3。因此,“10·05”暴雨过程主要是以短时强降水和雷雨大风天气为主,降水效率高(图略)。

“13·05”暴雨过程,因0.5°仰角回波特征不够明显,因此挑取1.5°仰角雷达图分析,从5月16日上午时段反射率因子看出,翁源地区不断有回波生成并自东向西移动,但与“10·05”暴雨过程相比,强回波中心高度较高,回波中心最大强度相对较小,最大值达53 dBz;速度图上显示翁源西部地区有明显的逆风区自西向东移动,风速辐合明显;从VIL来看(图略),VIL值稍小,最大为22 kg/m3。因此,“13·05”暴雨过程主要是强降水天气,降水效率没有“10·05”暴雨过程高,但持续时间较长,列车效应更明显。

5 结论

1)两次过程均发生在低层辐合、高层辐散和低空急流加强的有利环流形势下;不同的是“10·05”暴雨过程主要受西南暖湿气流的影响,无锋面影响,属于典型的“暖区暴雨”特征;而“13·05”暴雨过程前半段受西南暖湿气流影响,后半段受南支槽、冷空气和切变线的共同影响,属于暖区暴雨加锋面暴雨特征。

2)“13·05”暴雨过程的水汽条件和垂直上升运动强度均比“10·05”暴雨过程强,而“10·05”暴雨过程降水强度却很大,因此,区域性大暴雨过程不是所有物理量条件都比较好。

3)两次过程均存在明显的“上冷下暖”对流不稳定配置,且对流层低层假相当位温高值区分别与两次过程中的主要降水时段对应一致,这可为本地暖区暴雨预报提供指示意义。

4)从中尺度系统及其触发机制对比分析,“10·05”暴雨过程主要是以短时强降水和雷雨大风天气为主,降水效率高;而“13·05”暴雨过程,降水效率比“10·05”暴雨过程小,但持续时间较长,列车效应更明显。