孙绰《游天台山赋》为实游考论*

2022-06-23白云鹏

白云鹏

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119)

孙绰,字兴公,博学善属文,是东晋时期颇负盛名的文学家。《游天台山赋》作为孙绰的代表赋作,在当时就显扬于世。而其在南朝时期被萧统选入《昭明文选》,更加彰显与奠定了其经典价值和地位。然而,《游天台山赋》虽题名为“游”,但学界一直都存有神游与实游的争论。作为早期山水文学的典范作品之一,神游和实游的差异,决定了作品的题材性质,并进而会影响到山水文学的发展链条。因此,考订《游天台山赋》是神游还是实游,有着较为重要的学术价值和意义,颇值得我们关注。本文将以此为切入点,试对这一问题进行探究,以祈就教于方家。

一、神游与实游之争

《游天台山赋》是东晋文人孙绰的名作,此赋一出便留下“掷地有声”的千古佳名。《世说新语·文学》载:“孙兴公作《天台赋》成,以示范荣期云:‘卿试掷地,要作金石声。’”[1]593孙绰赋中的天台山神奇壮丽,堪称山岳之神秀。然而,此赋虽名为“游”,但学界一直都存在神游和实游之争。前者认为孙绰没有去过天台山,此赋是孙绰通过神游创作的想象之作;后者认为,孙绰到访过天台山,此赋是孙绰的实地纪游之作。

实游和神游的之争由来已久。在《游天台山赋》解读历史中,神游观点占据了主流。该观点的核心依据来源于《游天台山赋》中的一句文本和五臣的注释。《游天台山赋》序云:“然图像之兴,岂虚也哉!”[2]494《文选》五臣注曰:“孙绰为永嘉太守,意将解印,以向幽寂。闻此山神秀,可以长往,因使图其状,遥为之赋。赋成,示友人范荣期。荣期曰:‘此赋掷地,必为金声也。’此山在会稽东南也。”[3]358五臣注说孙绰是“使图其状,遥为之赋”,即孙绰没有到访过天台山,而是以欣赏图画的方式神游,最终凭借想象成赋。《文选》五臣注成了后世解读《游天台山赋》的重要文献依据,众多学者都承袭了五臣注的解释,强化了孙绰神游天台山的观点,如唐代白居易《想东游五十韵并序》:“亦犹孙兴公想天台山而赋之也。”[4]5074宋代楼钥《攻媿集》卷七十《王晋卿江山秋晚图》:“孙兴公见天台山图。”[5]第264册,174释居简《五泄留题集叙》:“堪笑兴公游未到,都将佳语赋天台。”[5]第298册,252如此等等,不一而足。自唐以降,孙绰神游天台山的观点已成为共识。

至现代,孙绰神游天台山的观点依旧是主流,如曹道衡《汉魏六朝辞赋》:“从此赋的序文看来,他并未到过天台山,只是‘驰神运思,昼咏宵兴,俯仰之间,若已再升者也’。不过,他曾任永嘉太守,到过浙东一带,可能听到别人讲过一些天台山的景物。”[6]146王琳《六朝辞赋史》:“赋题首标曰‘游’,但据赋前自序,作者并未亲身游历天台山……显系一篇虚拟的纪游作品。”[7]212高平《孙绰〈游天台山赋〉之作赋缘由考》征引大量文献,考证孙绰并未亲至天台山游历,而是根据经书、图画创作[8]342-349。除此之外,梁雅阁《孙绰与李白的游仙文学比较——以〈游天台山赋〉与〈梦游天姥吟留别〉为例》、杨志娟《心游万仞,情寄八荒——论孙绰〈游天台山赋〉的虚境》、许芳红《空灵剔透之心,幽虚澄澈之境——论〈游天台山赋〉的意境美特质》、张海涛《〈游天台山赋〉中宗教思想浅探》、吴勇《孙绰对魏晋山水画审美意识形成的影响》、韦宾《孙绰〈游天台山赋〉解读》、高莹与张子健《“天台山伎”与神仙道化剧》、赵莉《孙绰研究》等,大多遵从前人观点,默认孙绰是为神游。

与此相对,亦有少数学者认为孙绰确实到访过天台山,如叶晔《游与居:地理观看与山岳赋书写体制的近世转变》:“唯独中间游山的描写最写实……而且是亲历现场之直接写实, 非源于书本的间接写实。”[9]104-114叶晔认为孙绰赋描写的登山经历具有真实感,因而提出了与主流观点相反的实游论断。

《游天台山赋》作为山水文学初创期的代表作品,在游览赋中具有重要的范式意义。考证《游天台山赋》是神游还是实游,不仅关系《游天台山赋》文本本身的研究,还牵扯山水文学这一大系的发展脉络问题。因此,考订《游天台山赋》真实的创作背景具有较重要的学术意义。目前学界认同孙绰是为神游的观点占据了主流,实游观点则处于边缘地位。本文结合文学、地理、绘画等多门学科,从多角度体察,考证孙绰确实去过天台山,《游天台山赋》是一篇实游之作。

二、孙绰生平经历——实游之可能性

孙绰是否去过天台山,空间距离是首要条件。尤其在东晋时期,江南地区刚刚得到开发,社会基础设施不够完善,难以支撑长途的游览活动。因此需要考察孙绰一生的活动轨迹,确定孙绰与天台山之间的空间距离,才能判断孙绰是否有到达天台山的基本可能性。

通过《晋书》中孙绰本传、友人之传,以及《世说新语》中的记载,可以廓清孙绰一生的活动轨迹——均在今浙江省境内,孙绰赋中描绘的天台山也在今浙江省境内。并且,孙绰一生中活动过的三个重要地点,均与天台山有着密切的地缘联系。

第一个地点是会稽。《晋书》载:“居于会稽,游放山水,十有余年。”[10]1544孙绰在会稽郡居住过十余年时间,过着游山玩水、闲情逸致的优游生活。会稽在今日的行政区划上属于浙江省绍兴市,与台州市南北接壤,而天台山正坐落在台州市境内。可以说孙绰前半生久居会稽时,就与天台山相距不远,已经具备了近水楼台之利。

第二个地点是章安。《晋书》载:“征西将军庾亮请为参军,补章安令,征拜太学博士,迁尚书郎。”[10]1544相比“居于会稽”的笼统交待,孙绰曾出任章安令的记载则可以进一步明确孙绰的生活轨迹。章安在东晋时期属于会稽郡下辖的一个县。在今天的行政区划上,章安则归属于台州市。由此可以明确,孙绰担任章安县令之际,与天台山的空间距离又进一步缩小,前往天台山的可能性又得以增加。

第三个地点是永嘉。《晋书》载孙绰:“转永嘉太守。”[10]1545孙绰在会稽郡生活了十余年之后,前往永嘉郡赴任。东晋时期的永嘉郡与会稽郡南北接壤。在今天的行政区划上,永嘉郡也属于浙江省,大致与温州市的管辖范围重合。而温州位于台州之南,两地南北相连。孙绰在永嘉担任太守时,还在天台山周边不远的区域。

东晋时期的会稽郡和永嘉郡分别对应着今日的绍兴市和温州市,而彼时属于会稽郡管辖的章安县则融入了今日的台州市区内。从空间位置看,会稽郡、章安县、永嘉郡,这三个地点分别为位于以天台山为中心的北、南、东三个方向,且均相距不远。假如把孙绰一生的活动轨迹看成半个椭圆,那么天台山大致就是椭圆的圆心。在交通落后的古代,空间距离的远近对于出行起着决定性作用。倘若孙绰想前往天台山,这是其他地区难于企及的绝佳地缘优势。

便利的地缘优势,是前往天台山的地理前提。在此基础上,孙绰是否会前往天台山,还需要结合孙绰的性情进一步考察。孙绰一生性好山水,《晋书》说他:“居于会稽,游放山水,十有余年。”除了孙绰本传,在《晋书》其他人的传记中,孙绰也常常是一个游者形象,《晋书·谢安传》:“尝与孙绰等泛海,风起浪涌,诸人并惧,安吟啸自若。”[10]2072《晋书·王羲之传》:“羲之不乐在京师,初游浙江,便有终老之志。会稽有佳山水,名士多居之。……孙绰、李充、许询、支遁等皆以文义冠世,并筑室东土,与羲之同好。”[10]2098通过《晋书》的记载可知孙绰经常与谢安、王羲之、许询、支遁等名士,或泛海遨游,或巢居山林,以游山玩水为生平乐事。孙绰本人也在《遂初赋序》中说:“余少慕老庄之道,仰其风流久矣!……乃经东山,建五亩之宅,带长阜,倚茂林,孰与坐华幕击钟者同年而语其乐哉。”[1]309在孙绰眼中,隐居山林之乐是那些钟鸣鼎食者无法体会的,对自然山水的喜爱溢于言表。

更能显示孙绰钟情山水的是《世说新语》中的一则记载,《世说新语·赏誉》:“孙兴公为庚公参军,共游白石山,卫君长在坐。孙曰:‘此子神情都不关山水,而能作文?’庚公曰:‘卫风韵虽不及卿诸人,倾倒处亦不近。’孙遂沐浴此言。”[1]1029这条记载颇能表明孙绰对待山水风景的心态。在孙绰看来卫君长虽然有名气,但面对如此赏心悦目的风景都没有什么兴致,文章又怎么能做得好,还算什么名士?在孙绰的观念中,游赏山水与作文和成为名士同等重要。由此可见,赏玩山水在孙绰心中的重要地位。

地缘上的便利和对游览山水的无比倾心,孙绰到访天台山的条件和动机已然明确。因此,孙绰在有生之年去寻访那日思夜想的天台山,便是情理之中的事情了。

三、《游天台山赋》文本深究——实游之必然性

在东晋之前,天台山一直是世人心中的方外之地,原因不外乎艰险难至,正如孙绰在赋序中所说:“岂不以所立冥奥,其路幽迥。或倒景于重溟,或匿峰于千岭。始经魑魅之涂,卒践无人之境。举世罕能登陟,王者莫由堙祀。故事绝于常篇,名标于奇纪。”[2]494在孙绰的描绘中,通往天台山的道路异常艰险,世上少有人能够到达。地貌的阻隔,极大地增加了前往天台山的难度。这似乎为孙绰没有去过天台山提供了一定的现实依据。然而深入挖掘《游天台山赋》的文本内容可以发现,文本中多处信息都昭示了孙绰必定亲身前往过天台山,其中的代表性信息有二:

(一)精确的登山路线——楢溪和五界

赋的开篇中,天台山形象是遥远而神秘的,通往天台山的道路幽邃艰险:“邈彼绝域,幽邃窈窕。近智以守见而不知,仁者以路绝而莫晓。”[2]494随着赋的展开,天台山的神秘气息慢慢消散,逐渐接近现实世界,如“被毛褐之森森,振金策之铃铃”[2]494,塑造出一个登山者的形象;“披荒棒之蒙笼,陟峭崿之峥嵘”[2]494,描绘出了一幅在山中攀登的动态画面。赋中的描写愈加具有真实感,这种真实感的表露在写到精确的登山路线时达到了峰值:

济楢溪而直进,落五界而迅征。[2]495

此句精确描绘了通往天台山的路线:通过天台山要先沿着楢溪直行,再经过五个县界,最终才能到达。《文选》李善注对此句注曰:“顾恺之《启蒙记》注曰:‘之天台山,次经油溪。’谢灵运《山居赋》曰:‘凌石桥之莓苔,越楢溪之萦纡。’注曰:‘所居往来,要经石桥、过楢溪,人迹不复过此。楢字虽殊,并酉留切。落,邪行也。五界,五县之界。’孔灵符《会稽记》曰:‘此山旧名,五县之余地。五县,余姚、鄞、句章、剡、始宁。’服虔《汉书注》曰:‘鄞,音银。’”[2]496由《文选》李善注可知,孙绰描绘的登山路线是精准而翔实的,不仅交待了要沿着楢溪直行,还清楚点明了要先后越过五个县界才能到达。

在孙绰之前,还没有出现过描写天台山的文学作品。面对这样一座名不见经传的仙山,倘若自己没有亲身前往过,如何能够描绘出一条清晰翔实的登山路线?退一步想,如果登山路线是孙绰通过文献资料或口耳相传获取的间接信息,以孙绰对山水的钟情,假设掌握了精确的登山路线,怎能不会亲身前往。东晋时人对山水的热情几乎达到了癫狂地步,谢灵运为了游山玩水,曾经带领仆人,一路开山砍树,直通临海。当地官员大惊,以为山贼来犯。更何况孙绰一生的活动轨迹都与天台山相距不远,怎会忍住不前往。因此,赋中交待的“栖溪和五界”的翔实登山线路,必定是孙绰亲身到访之后的确切记录了。

(二)独特的景物描写——赤城和瀑布

《游天台山赋》之所以能成为赋史中的千古名篇,原因在于紧紧围绕一个“游”字,把天台山中千姿百态的自然景物串联了起来,景物摹写生动形象,情采飞动。赋中描写的景物可分为两类,一类是概括性描写,如:“被毛褐之森森,振金策之铃铃。披荒榛之蒙笼,陟峭崿之峥嵘。”[2]496“苏萋萋之纤草,荫落落之长松。窥翔鸾之裔裔,听鸣凤之邑邑。”[2]496这类景物描写皆是泛泛之语,没有能够代表天台山的典型景物。如果将这段景语投射入其他山水作品中也丝毫没有违和感,孙绰凭借着想象也能写出此类千篇一律的景物。所以,仅凭借这些概括性描写不能证明孙绰到达过天台山。

另一类景物描写,可称之为专有性描写。专有性描写抓住典型景物的独特方面进行生动地再现,因选取的景物极具典型性和独特性,乃至可以成为象征化、符号化的景物,就如同瀑布之于庐山、云海之于泰山等等,在《游天台山赋》中也有一处专有性景物描写值得注意:

赤城霞起而建标,瀑布飞流以界道。[2]496

此句描写了天台山中的两种独特景物——赤城和瀑布。《文选》李善注对此注释为:“支遁《天台山铭》序曰:‘往天台当由赤城山为道径。’孔灵符《会稽记》曰:‘赤城山名色皆赤,状似云霞。悬霤千仞,谓之瀑布。飞流洒散,冬夏不竭。’《天台山图》曰:‘赤城山,天台之南门也。瀑布山,天台之西南峰。水从南岩悬注,望之如曳布。建标立物,以为之表识也。’《战国策》曰:‘举标甚高。’界道,谓为道疆界也。’《法华经》曰:‘黄金为绳,以界八道。’”[2]496孙绰描绘的赤城,云蒸霞蔚,建立了天台山的标志;大瀑布飞流直下,分开了山间的界限,是山中最引人注目的景观。

在孙绰之前,天台山中的赤城和瀑布尚未纳入文学书写的视域。自孙绰以后,后世文人逐渐加入到对赤城和瀑布之景描写的队列中来,如南朝梁刘孝绰《酬陆长史倕诗》:“舒云类紫府,标霞同赤城。”[11]1834隋代李巨仁《登名山篇》:“风急青溪晚,霞散赤城朝。”[11]2726唐代孟浩然《越中逢天台太乙子》:“往来赤城中,逍遥白云外。莓苔异人间,瀑布当空界。”[4]1626《舟中晓望》:“坐看霞色晓,疑是赤城标。”[4]1652李白《送王屋山人魏万还王屋》:“挂席历海峤,回瞻赤城霞。赤城渐微没,孤屿前峣兀。”[4]1789《天台晓望》:“天台邻四明,华顶高百越。门标赤城霞,楼栖沧岛月。”[4]1834自晋以降,在众多与天台山有关的诗歌中,赤城和瀑布是重点的书写对象。

除了诗歌,关涉天台山的散文也将笔触对准了赤城和瀑布,如明代徐霞客的《徐霞客游记》第一篇《游天台山记》中有多处专写赤城和瀑布:

二十里,过上方广,至石梁,礼佛昙花亭,不暇细观飞瀑。下至下方广,仰视石梁飞瀑,忽在天际。[12]1

两飞瀑从亭左来,至桥乃合流下坠,雷轰河隤,百丈不止。[12]2

云峰言:“名胜无如两岩,虽远,可以骑行。先两岩而后步至桃源,抵桐柏,则翠壁、赤城,可一览收矣。”[12]2

初八日,离国清,从山后五里登赤城。赤城山顶圆壁特起,望之如城,而石色微赤。[12]3

相比孙绰的凝练之笔,徐霞客的描写更加详细,如写瀑布:“雷轰河隤,百丈不止”,从听觉和视觉两个角度突出了瀑布的迅猛壮观;写赤城山:“赤城山顶圆壁特起,望之如城,而石色微赤”,形象描绘了赤城色赤如城的外观特征。并且,徐霞客还点明了观赏前往赤城和瀑布之景的路线、路程的里数、瀑布的规模等,描写更加具体翔实。

可以发现,在后世诗文作品中,赤城和瀑布之景俨然成了天台山的象征和符号。而孙绰赋中的“赤城霞起而建标,瀑布飞流以界道”是描绘天台山赤城和瀑布之景最早的经典表达。倘若《游天台山赋》中概括性描写的荒榛、峭崿、纤草、长松等景物尚能凭借想象以虚构之笔描绘,那么专有性描写的赤城和瀑布则因为独一无二,孙绰无法凭借想象任意虚构,也没有前人的成句可供模仿。因此,孙绰必定亲身到访了天台山,才描绘出了赤城和瀑布的胜景。

四、《文选》选录和分类情况——实游之佐证一

《游天台山赋》最早收录在南朝时期萧统编纂的《文选》中。萧统将《文选》中的作品分为三十余类,又在各类下细分为许多子类。萧统对作品的选录和分类实际上显示了自己对这些作品的认知和判别。通过考察《文选》的选录和分类情况,可以为探究《游天台山赋》是否为实游提供佐证。

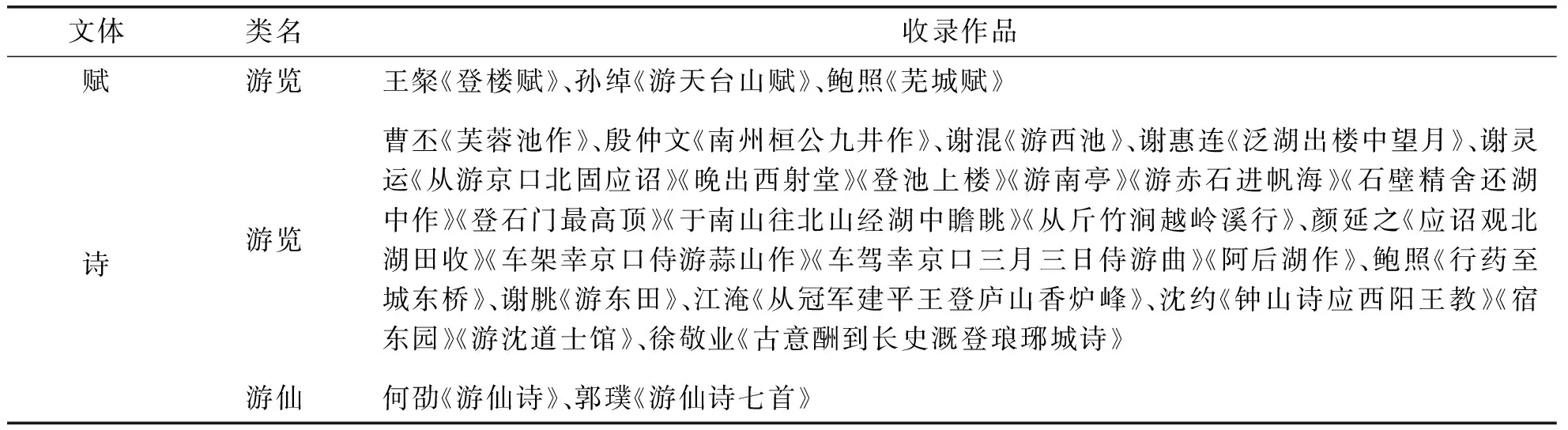

《文选》中以“游”字命名的类别有两类,一是“游览”,二是“游仙”。其中“游览”一类又包括赋和诗歌两种文体,为了直观展示,现列表格如下(见表1):

表1 《文选》中以“游”字命名的作品

由这些作品的选录和分类情况,可以从两个角度佐证《游天台山赋》是实游作品。

第一,“游览”类名的内部逻辑。《游天台山赋》被选录在《文选》赋类中的游览赋中。游览赋中共选录了三篇作品:王粲《登楼赋》、孙绰《游天台山赋》、鲍照《芜城赋》。先将《游天台山赋》抛开不谈,王粲《登楼赋》写自己登上当阳东南的麦城城楼的所见所感,鲍照《芜城赋》写作者面对广陵废墟生发的黍离之悲,这两篇赋都是作者的实地纪游之作。《文选》赋中的每一个类别都具有相同属性,如“京都”写国家都城,“宫殿”写宫殿楼台,“纪行”写长途跋涉,根据《登楼赋》和《芜城赋》的特点可以推知,“游览”一词的含义当指实地的游览,所以《游天台山赋》也应当是一篇实游之作。

第二,“游览”与“游仙”的对比论证。《文选》以“游览”命名的文体除了赋,还有诗。其中“游览诗”收录了谢灵运、颜延之、谢朓、鲍照、沈约等人的24首诗歌,这些诗歌也皆为实地的纪游之作。如谢灵运《登池上楼》写自己久病初愈登楼临眺时的所见所感;谢眺《游东田》写自己与友人携手共游东田所见的美景和感受;鲍照《行药至城东桥》写自己服药之后驾车出游,至城东门所见的城郊景色,等等,皆是描写作者实际出游的作品。此外,《文选》还设置了“游仙”一类,选录何劭的《游仙诗》、郭璞的《游仙诗七首》。游仙诗所收的何劭、郭璞二人的作品都是写以想象遨游仙境,是典型的游仙诗,所以萧统专门称其为“游仙”。

虽然同为“游”,但萧统刻意区分出“游览”和“游仙”两类,表明他对实游和神游有明确的判别。因此可以明确,在《文选》这一文本语境中的“游览”一词的内涵,是指实际的游览,而不包括神游。萧统生活在南朝,相比唐代以后,距离孙绰生活的东晋时代更加接近,能够掌握的原始资料要多于后人。因此萧统对《游天台山赋》的认知和判别相比后人更具有依据和权威,因此,可以推知《游天台山赋》是一篇实游作品。

五、魏晋时期山水画的发展状况——实游之佐证二

《游天台山赋》序云:“然图像之兴,岂虚也哉。”后世学者多据此认为孙绰是以赏图方式神游了天台山。孙绰在赋中不仅描绘了一系列在山中艰难攀登的镜头:跨悬磴、临绝冥、践滑石、搏翠屏、揽长萝、援飞茎等生动传神,极具代入感,而且“赤城和瀑布”之景也写得历历如绘,如在目前。孙绰对天台山的描绘逼真翔实,生动形象,假使他真的是以赏图方式神游天台山,那么当时他所看到的“图像”应当是一幅高度成熟的山水画。

然而考察晋代时期山水画的发展状况可知,此时期山水画还处在萌芽阶段,如现代学者陈传席在《中国山水画史》中说:“真正的山水画,如前所云,乃正式萌芽于晋。”[13]1处于萌芽阶段的山水画,其山水表现技法还相当稚嫩,唐代张彦远在《历代名画记》卷一《论画山水树石》中记载魏晋以降的山水画特征如下:

魏晋以降,名迹在人间者,皆见之矣。其画山水,则群峰之势,若细饰犀栉,或水不容泛,或人大于山,率皆附以树石,映带其地,列植之状,则若伸臂布指。[14]55

“群峰之势,若细饰犀栉”是形容山峰画得像镶嵌的花纹,密布排列而缺少变化;“列植之状,则若伸臂布指”是说树木画得像人伸开手臂、叉开五指一样坚硬而不自然;更能体现此时期山水画特点是“人大于山”,图画中的人比山还要大,这鲜明体现了魏晋山水画中人物与景物比例失调的问题。陈传席在《中国山水画史》中也总结魏晋时期山水画的特征为:

(一)群峰排列,犹如犀栉锯齿;(二)比例不称,人兽禽皆大于山,水不容泛;(三)树皆简单,多如伸臂布指,且树的比例大于山;(四)山中点缀很多复杂的禽兽之属;(五)不但有表示上下的高度、有向左右延伸表示长度,也有表示纵深方面的画境,但空间感的效果不太好。[13]4

由此可知,魏晋时期山水画的稚嫩技法是绘画界的共识。

除了张彦远和陈传席的评价之外,魏晋时期仅存的山水画也可以和学者们的评价互为参照。根据史料的记载,这一时期很多画家皆作山水,如戴逵、戴勃、顾恺之等等,惜乎此时期的山水画大多湮没难寻,唯有顾恺之的《洛神赋图》因存有摹本得以让今人一窥(见图1):

由图1可知,《洛神赋图》中的自然景观皆造型简朴,如山石树木风格古拙,状物扁平;一座座山峰横向延伸,像梳子一样机械排列,缺少变化,正如《历代名画记》中所云:“群峰之势,若细饰犀栉”;更让观者感到不协调的是画中的人物比山峰还要大,严重影响了欣赏山水景物时的代入感,也就是《历代名画记》中所谓的“人大于山”。这是因为此时期画家还无法处理好人与山水之间的透视关系。透视作为绘画中最重要的技法之一,指描绘物体的空间关系的技法,概括起来就是“近大远小”。倘若透视失调,观者会明显感到图画中的物体有失实之感。

以赏图方式神游山水,高超的绘画技法是核心条件。只有图画中的山水极其优美生动,引起主体极强的审美愉悦之时,主体才能产生足够的代入感,从而融入画卷中去。然而,魏晋时期“群峰之势,若细饰犀栉”“列植之状,则若伸臂布指”,乃至“人大于山”的山水画,显然无法满足赏图神游所需要的美学要求。顾恺之作为中国绘画史上早期的代表画家,代表了东晋时期绘画的最高水平。但通过其《洛神赋图》可以清晰体察出此时期山水画的发展水平。顾恺之的生平为348—409年,孙绰为314—371年,孙绰的生活年代比顾恺之还要早近30年。顾恺之时期的山水画尚如此稚嫩,可以想见孙绰当时看到的所谓的“图像”,其技法会更加粗糙。所以,孙绰不可能仅凭借一幅萌芽阶段的山水画饱览天台山的胜景。因此,孙绰赋中壮丽的天台山形象,必定是登览之后的切身观感了。

综上可知孙绰确实亲身到访过天台山。关于“图像之兴”一句引出的观图神游说法,需要重新判定。对此,黄侃先生曾经在《文选评点》中说:“五臣注不知出处者,大抵杜撰,此误解图像之兴而作此说。”[3]359此语点出五臣注的症结。另外,对于赋中大量关涉神仙幻境的文本内容,可视之为玄学盛行的时代风尚和孙绰个人崇尚玄理在作品中的渗透,这一现象在晋代诗文中俯拾皆是,而不可断然将其视为神游的明证。考证出孙绰《游天台山赋》是实游,不仅巩固了游记文学的发展脉络,同时作为第一篇描写天台山的文学作品,还巩固了天台山书写的前期历史断限,对天台山名山形象的宣扬和文化传播提供了史实基础。