中国流动人口的婚姻状态稳定性研究

2022-06-23毕忠鹏翟振武

彭 姣,毕忠鹏,翟振武

(中国人民大学a.社会与人口学院;b.人口与发展研究中心,北京 100872)

一、引 言

人口的大迁移、大流动是当代中国最显著的特点之一。数以亿计的流动人口业已成为中国劳动力市场一个重要组成部分,是促进经济持续增长不可或缺的生力军。由于户籍制度的存在,中国流动人口虽在城市务工,但是具有流而不迁的暂住性特征,一方面他们没有脱离原生环境,另一方面在新环境又面临融入阻碍,传统性和现代化的双重影响正将流动人口的情感恋爱和婚姻家庭的复杂性推向纵深。

在“男大当婚、女大当嫁”传统婚姻习俗的中国,人们普遍地进入婚姻且婚姻关系一经缔结便十分牢靠(宋健,2017[1];於嘉,2020[2])。人口流动改变了传统意义上的家庭结构和家庭关系,虽然流动人口家庭化趋势特征逐渐明显(侯佳伟,2009)[3],但是由于各种原因大量流动人口难以实现夫妻共同流动,流动过程中婚姻质量降低和婚姻可接触资源增多,引起许多学者对流动人口的婚姻稳定性,即婚姻中当事人对于婚姻持续的态度、离婚倾向或实际发生的离婚行为展开研究(Booth et al.,1985)[4]。随着第二次人口转变浪潮在全球范围的席卷,个体主义兴起,受教育程度提高,人们更强调自我表达与个人自由,不断推迟进入初婚的时间,在进入婚姻前有多种选择,同时在不同婚姻状态间转化也面临多种阻碍,表现在人们为追求更高质量的婚姻、更契合的伴侣、更高生活质量或是社会经济压力下,更可能处于晚婚、同居、甚至不婚等婚姻状态(於嘉、谢宇,2019[5];翟振武、刘雯莉,2020[6]),但这些研究集中在全人口层面,且很少分受教育程度对各子群体的婚姻表现形式进行分析,尤其是聚焦于流动人口层面的研究较为缺乏。尽管对流动人口的婚姻稳定性及其影响因素已取得了一些共识,但对流动人口是否进入婚姻,对不同受教育程度群体晚婚、同居和不婚的现状、变化和差异还缺乏具体深入的分析。晚婚、同居和不婚是婚龄人口对于未婚持续的态度及可能采取的行动,本文定义为未婚稳定性。未婚、初婚和离婚是婚姻状态的类别,进入初婚是从未婚稳定性向已婚稳定性转化的标志性事件,这本是承前启后、不可分割的整体,不进入婚姻或者离婚均挑战了婚姻在传统社会中的地位,为婚姻不稳定的表现。传统社会由于人们倾向于尽早且普遍地进入婚姻,无须过多探讨未婚稳定性,但在当前恋爱、婚姻与家庭观念经历了较为剧烈变化的背景下,流动人口群体在传统乡土文化与现代城市体验交织下形成的复杂多元婚姻状态需要我们及时关注,不能仅局限在已婚者的离婚状态,还应关注未婚者的晚婚、同居和不婚状态,同时比较分析多种婚姻状态稳定性和不同婚姻状态稳定性之间的转化,丰富第二次人口转变和迁移转变背景下对婚姻家庭的认识。

基于此,本研究聚焦流动人口这一子群体,重点关注其流动后的婚姻状态稳定性和不同婚姻状态稳定性之间的转化。关注的婚姻状态稳定性是指婚龄人口对婚姻的态度及采取的行动,包含两个层面:一是未婚稳定性,即未婚者是否进入婚姻,表现为是否处于晚婚、同居或不婚等状态;二是已婚稳定性,即已婚者是否退出婚姻,表现为是否离婚。这两者背后内涵的社会原因和作用机制显然不同。通过对离婚、晚婚、同居和不婚人群分受教育程度、性别等的比较分析,来探讨不同流动人口群体婚姻状态稳定性的现状和趋势。将流动人口划分不同的群体,在此基础上比较每一群体离婚、晚婚、同居和不婚风险的差异,分析影响流动人口不同婚姻状态稳定性的因素和不同婚姻状态稳定性之间如何转化。期望通过全面、准确把握婚姻状态稳定性的发展趋势、主要表现形式以及内在影响机制,为我国未来研判人口形势和制定科学的人口政策、家庭政策提供启示。

二、文献综述与假说

(一)流动人口婚姻状态稳定性的研究现状

我国已从很少迁移的“乡土中国”转变为大规模、高频率迁移的“迁徙中国”(段成荣等,2020)[7]。当前的青年人口是在“迁徙中国”背景下成长起来的,迁徙流动已经深刻融入他们的生活经历和婚育选择中,处于不同婚姻状态的流动人口面临的婚姻家庭选择不同。对于未婚流动人口,尽管他们在择偶上可能比在流出地有更有利的条件,但他们在城市的经济条件、工作方式、居住安排等会对他们的恋爱与婚姻具有重要影响(风笑天,2006)[8]。我国当前年轻群体的婚姻逐渐推迟,大龄未婚群体规模有所扩大,30~34岁的未婚群体占比由2000年的4.43%上升至2017年的11.56%,青年群体对同居行为的态度更为开放,2010年20~29岁群体处于同居状态的比例将近2%,流动经历作用显著(於嘉、谢宇2017[9];翟振武、刘雯莉,2020[6]);对于已婚流动人口,闪婚闪离、临时夫妻成为一种常见的非正常现象,当控制其他条件不变的情况下,劳动力流动显著提高离婚率60%以上,流动家庭面临更大的破裂风险(杜凤莲,2010)[10]。

(二)流动人口婚姻状态稳定性的理论解释与影响因素

梳理国内外关于婚姻状态稳定性的研究文献,对流动人口婚姻状态稳定性的理论解释基本可归纳为家庭经济学、婚姻质量和搜寻成本三个核心维度。

在1978年,经济学家Mincer 从家庭经济学的视角研究迁移对婚姻家庭稳定性的影响机制,认为自我满足的期望和不同的迁移动机会扩大婚姻状态的不稳定性,当流动人口不愿为家庭利益最大化而折中,婚姻对自己的迁移拖累大于婚姻收益时,会造成婚姻解体即离婚,或者选择暂时或较长时间不进入婚姻,这反映在许多发达国家出现的离婚和不婚趋势持续增长(Mincer,1978)[11]。随着教育程度的提高和性别平等水平的提升,高技能劳动力为寻找发挥自己能力的空间,他们的迁移率更高导致进入婚姻对流动带来更大的迁移拖累,以及性别平等程度提高,夫妻/伴侣之间为了各自的自我满足期望而不愿妥协时产生的冲突,均会对婚姻选择产生深刻和复杂的影响(Mincer,2001)[12]。Greenstein(1996)的研究发现具有性别平等意识的妻子报告的主观婚姻质量受到来自婚姻中不公平感的影响要显著大于持有传统性别意识的妻子[13]。随着女性劳动市场参与率提高,女性农民工离婚倾向高于男性农民工(李卫东,2019)[14]。同时在婚龄人口性别失衡和人口迁移的背景下,女性农民工进入婚姻的机会更多(李卫东,2021)[15]。

婚姻质量强调当事人对婚姻的主观感知质量,当伴侣间的感情交流减少,家庭功能缺失会导致婚姻质量下降(Frank et al.,2005)[16]。外出者打工时间的长短、离家的距离、外在社会环境等因素对其家庭关系及家庭稳定性有重要影响(风笑天,2006)[8]。我国新生代流动人口较第一代流动人口在婚恋行为方面已经出现了明显的转变(王超恩,2013)[17]。1960年前出生队列的流动人口离婚风险相对较低,1980年以后出生的流动人口婚姻模式表现出闪婚闪离的特征,他们不倾向于接受像传宗接代、凑合过等传统的婚恋观念,倾向于采取自由恋爱、以相亲相爱为目的等现代化的婚恋方式,也导致结婚年龄推迟(彭大松、刘越,2019[18])。接受高等教育的青年初婚年龄更晚,但其自身的结婚意愿又并未降低,且并不会影响终身未婚比例(淡静怡、姜全保,2020[19])。新生代流动人口中许多有过留守经历,很多人实际上已经是二代、甚至三代流动人口,因早期生命质量受挫,对情感连接、爱与归属的主观感知需求使他们更看重从恋爱到同居的亲密关系中获得情感满足和人情温暖,努力挣脱乡风民俗、社会规范的制度约束,在流动过程中非婚同居、非婚生育等增多,但是自由恋爱的异地婚恋在生活实践中因就业、家务或生育而累加的生活成本和社会支持薄弱又极易脆弱破裂(陈雯,2018[20];吕利丹等,2021[21])。

婚姻搜寻成本是影响婚姻状态稳定性的重要因素,当社交圈中资源可接触性增多,交流融入越好,搜寻成本就会越小(Lehrer,1996)[22]。外出务工一定程度上使得流动人口脱离家庭网络的约束,获得了一定的自由空间,当流动距离越远,其受到来自家庭网络或原生家庭网络的监督力量越小,婚姻搜寻和背叛婚姻的成本都可能越小,增加了离婚风险(李卫东,2018)[25]。对处于婚龄的未婚人口,迁移流动增加了流出地以外的婚姻市场,资源可接触性的增大和择偶范围扩大,婚姻选择机会也会相应增加。我国少数民族群体由于流动的影响增加了与伴侣民族类型不同的可能性,族际同居的发生比显著提高。与此同时,人口流动扩大了婚姻市场,带来婚姻资源尤其是女性的跨区域流动,适婚女性向相对优势地带的大量流动加剧婚姻挤压,流出地的部分适婚男性由于无法支付高额婚姻成本,又面临可接触婚恋资源减少,造成婚配困难,光棍问题已成为一个社会问题(杨华,2019)[24]。在婚姻市场出现性别失衡下,对于进入婚姻后处于配偶替代机会较少的一方,也更会被激励维持当前婚姻(South et al.,2001)[25]。

综上所述,现有研究分析了流动人口的婚姻状态稳定性,对其进行理论解释进而探讨影响因素。但仍存在以下不足:第一,大多数研究仅关注到婚姻状态稳定性中的已婚稳定性问题,集中分析离婚事件,对晚婚、同居和不婚的分析主要在全国人口层面,缺乏对流动人口的分析。但流动通过婚姻质量降低和婚姻可接触资源增加等,使流动人口的婚姻状态稳定性以及不同状态稳定性之间的转化更加复杂且具有特殊性,需要被及时关注。未婚稳定性和已婚稳定性本即是不可分割的整体,对某群体进行分析时应同时纳入这两方面。第二,较少文献对离婚、晚婚、同居和不婚进行比较研究,这四者反映的婚姻家庭观念转变程度由浅及深,在不同出生世代、不同群体中的表现方式和程度必然存在差异,进行比较研究有利于清晰其间的逻辑关联。第三,在分析流动人口婚姻状态稳定性时,将流动因素与群体特征因素混为一谈,未剥离流动发生与婚姻状态改变的时间先后性。本文基于以上理论和已有研究的成果,提出三点研究假设。

假设1:低受教育流动群体特别是农村男性的离婚可能性更小,但不婚、同居的可能性更大,存在从未婚状态向已婚状态转化的困难。

假设2:高受教育流动群体晚婚的可能性更大,但婚后婚姻质量更高,离婚的可能性更小。中等受教育流动群体晚婚可能性更小,但受婚姻质量和搜寻成本影响,离婚可能性更大。

假设3:与之前出生世代相比,当前进入婚姻事件的流动群体同居和晚婚的可能性更大,离婚的可能性更小。

三、数据来源与实证策略

(一)数据与样本

本研究所使用的分析数据来源于2018年全国流动人口动态监测调查,实际调查中调查对象为在流入地居住1个月以上且2018年5月年龄在15周岁及以上的跨县(市、区)的流入人口,调查的婚姻状况是指法律意义上的婚姻。包括152 000个流动人口家庭,涉及家庭总人口460 311人,其中一同在外流动的家庭成员为381397人,最终纳入分析的样本规模为243 151人。

为更好比较流动人口婚姻状态稳定性与不同婚姻状态稳定性之间转化的内部差异,控制流动时间先后对其婚姻状态变化的影响,实证样本选择遵循如下要求:流动人口流入到当前务工区域的时间早于其婚姻事件发生时间,以保证研究对象的婚姻事件是在流动之后发生。另外,本文的在婚状态是指进入初婚后一直处于婚姻事件中,不考虑再婚情况;本文的离婚研究所选择的个体是流动后处于初婚事件中的群体,他们具备离婚风险,由于我国法定结婚年龄女性为20周岁,男性为22周岁,在对不同出生世代进行分析时,女性分为1969 年5 月以前、1969 年5 月~1979 年、1980~1989 年和1990~1998年5月四个出生世代,男性分为1969年5月以前、1969年5月~1979年、1980~1989年和1990~1996年5月四个出生世代,涉及的样本规模为235 228人,其中处于在婚状态的231 903人,处于离婚状态的3 325人。同居研究所选择的个体是流动后处于同居未结婚状态的婚龄人口,所分出生世代与离婚研究一致,涉及的样本规模为234 753人,其中处于在婚状态的231 903人,处于同居状态的2850人,另外,调查中对同居的定义是未办理结婚登记手续的事实婚姻。不婚研究中考虑到我国绝大多数人在49岁左右已经完成了结婚事件,此时婚姻状态发生变动的比例较之前年龄小得多,能比较好地反映终身未婚水平,因此将不婚定义为直到调查时点仍没有结婚且在1940年~1969年5月出生的人口,分为1940~1949 年、1950~1959 年和1960~1969 年5 月三个出生世代,涉及样本规模为42 836人,其中处于不婚状态的186人。晚婚研究中考虑到高等教育对青年初婚的影响可能与受教育程度更高群体存在结婚与上学的时间冲突有关,等完成学业即会进入初婚,这部分群体并不是主动选择晚婚的,应剥离受教育年限的影响,故本文借鉴初婚进入Kaplan-Meier 生存曲线,定义直到调查时点未满49周岁且女性在28周岁及以上,男性在30周岁及以上仍未结婚为晚婚(彭姣,2021)[27],这些人大部分会从未婚转为初婚,因此,晚婚女性分为1969年5月~1979年和1980~1990年5月两个出生世代,晚婚男性分为1969年5月~1979年和1980~1988年5月两个出生世代,涉及样本规模为156 688人,其中处于晚婚状态的4 887人,处于在婚状态的151 801人。

(二)实证研究策略

1.变量选取

本文的因变量是各事件的发生数,包括离婚人数、晚婚人数、同居人数和不婚人数四类。对四类人群的分析能较全面地反映流动人口的婚姻态度及通过对他们采取的实际行动即结束婚姻关系、推迟结婚年龄、非婚同居或者终身不婚的研究来检视流动人口婚姻状态稳定性的影响机理。

主要考察的自变量是受教育程度、出生世代。受教育程度,包括小学及以下、初中、高中/中专、大学及以上四类(在分析中简称为小学、初中、高中和大学),随着队列推移,样本群体的受教育程度越来越高。随着经济社会发展,人口流动持续活跃,新一代流动人口的婚恋途径更丰富,接触的婚恋对象更广,所以根据出生年份分不同出生世代对婚姻状态稳定性进行研究,分析婚姻家庭观念是否出现明显转变,如果转变其转折点出现在哪个出生世代人口,对婚姻状态稳定性的影响主要表现在哪种形式上,是离婚、晚婚、同居还是不婚,本文结合受教育程度和不同出生世代进行分析。

其他作为控制变量的自变量包括:(1)性别,由于过去我国男性不婚人数比女性多,女性很少不结婚,但现在越来越多的女性参与劳动力市场和性别平等意识提高,她们对婚姻质量有了更高的追求,具体表现为哪种婚姻状态需要进一步分析;(2)户口性质,分为农业户口和非农业户口,由于问卷调查中户口性质还包括现统一登记为居民,之前为农业、现统一登记为居民,之前为非农业以及居民的选项,都统一归为在非农业户口;(3)流动范围,包括跨省、省内跨市、市内跨县三类,调查中有跨境的选项,但由于涉及的流动人口为160人,数量较少不纳入分析;(4)民族,包括汉族和少数民族两类,我国人口流动是影响少数民族婚姻状况变化的主要因素,一些少数民族人口冲破“族内婚”“教内婚”等封建婚姻习俗,离婚率高成为婚姻中突出的问题,通过近三次普查数据分析发现我国少数民族人口的离婚率水平都高于同期汉族人口、全国人口的离婚率水平,但差距在逐渐缩小(艾尼瓦尔·聂机木,2002[26];苏清秀、曹丽娜,2019[27])。在流动人口整体保持高度活跃和持续增长的同时,少数民族人口的流动参与率也越来越高(段成荣等,2019)[28];(5)地区差异,包括东、西、东北和中部地区,以聚焦不同地区流动人口的婚姻状态稳定性,更进一步分析流动人口的同质性与异质性。

2.回归模型

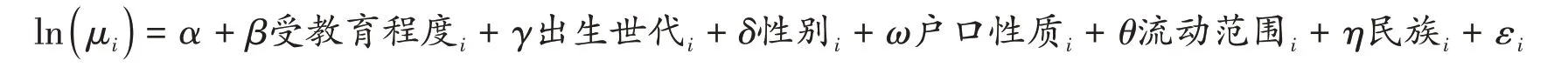

因为事件发生数为离散型计数变量,离婚、晚婚、同居和终身不婚的发生比例较低,在各个群体的数量不大,但数据过于离散,所以本文用负二项式模型来估计离婚、晚婚和同居的影响因素,同时由于不婚有过多0值的数据,所以用零膨胀负二项式模型来估计不婚的影响因素。回归方程设定如下:

其中,i表示个体,μi表示事件的发生数,即离婚、晚婚、同居或不婚的人数,εi为误差项。

四、数据分析结果

(一)描述统计结果

1.婚姻状态稳定性存在明显的群体差别

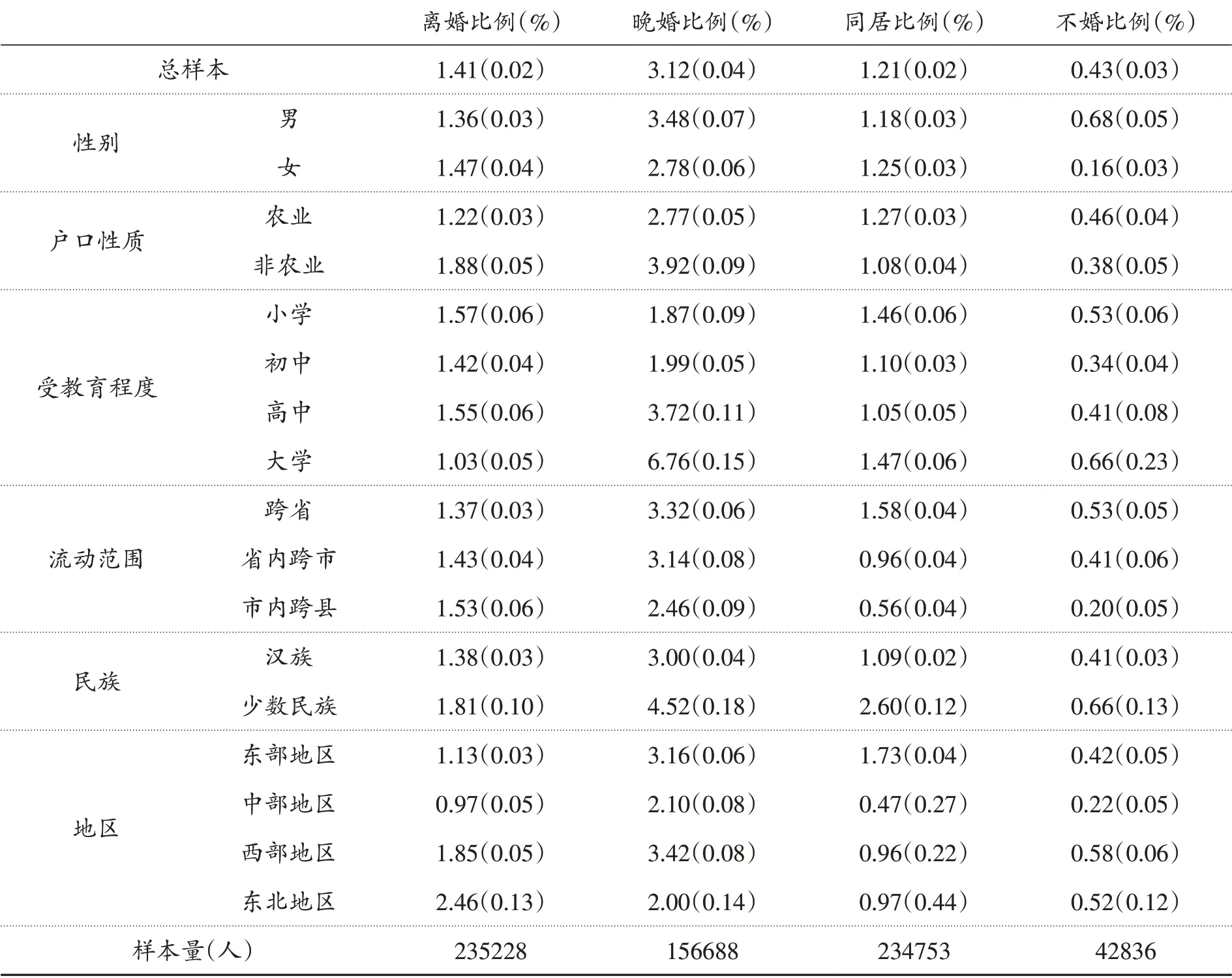

总的来看,我国流动人口晚婚比例为3.12%,离婚比例为1.41%,同居比例为1.21%,不婚比例为0.43%(见表1)。可见,尽管我国婚姻状态表现形式呈现多样化的特点,但终身不婚的水平并不高。

表1 婚姻状态稳定性在不同自变量间的差别

具体来看,男性的晚婚和不婚比例大于女性,但女性的离婚和同居比例大于男性。不同户口性质流动人口的婚姻状态稳定性也有差别,非农业户口的离婚和晚婚比例大于农业户口,但是农业户口的同居和不婚比例大于非农业户口。分教育程度看,(1)大学的离婚比例最低,小学的离婚比例最高,高中略低于小学,分别为1.03%、1.57%和1.55%;(2)晚婚比例随着受教育程度的增加而上升,可能与就学和婚姻之间存在冲突有关,受教育年限提高、年龄增长会导致毕业后更迫切于工作,以及对更高质量婚姻、更契合伴侣的追求,从而推迟结婚;(3)同居比例在大学和小学均较高(1.47%和1.46%),最低的是拥有高中受教育程度的群体(1.05%),同居在教育层次上的两极分化可能说明我国同居模式与西方国家存在差异,存在两种作用机制,即一种传统的婚姻观念和一种受现代化冲击的婚姻观念,在回归中将进一步进行分析。分流动范围,晚婚比例、同居比例和不婚比例在市内跨县流动人口的比例最低,分别为2.46%、0.56%和0.20%,跨省流动人口的比例最高,分别为3.32%、1.58%和0.53%。汉族和少数民族的各婚姻状态的比例也有所差别,少数民族的比例均高于汉族,特别是晚婚比例和同居比例分别高于汉族1.52%和1.51%。各个地区也存在差异,西部和东部地区晚婚比例均较高,分别为3.42%和3.16%;西部地区不婚比例最高(0.58%);东北地区离婚比例最高(2.46%),其次是西部地区(1.85%);东部地区同居比例最高(1.73%);中部地区同居、离婚和不婚比例均最低。通过不同自变量的描述性统计对我国流动人口婚姻状态稳定性的基本状况进行一些了解后,本文分出生世代分变量对我国婚龄人口的离婚、晚婚、同居和不婚比例进一步进行分析。

2.分性别、受教育程度的各出生群体的婚姻状态稳定性比较

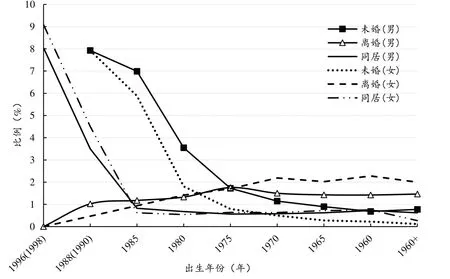

图1 显示了不同出生年份的男性和女性的离婚、晚婚、同居和不婚比例,可以看出:(1)随着出生年代的推近,晚婚的比例相比于之前的出生世代有大幅的增长,1985~1988(1990)年出生的群体晚婚比例男性为7%,女性为6%;但1975~1985 年出生的群体,晚婚比例下降迅速,这群人在调查时点的年龄为33~43 岁,1975~1980 年出生群体中男性晚婚比例为2%,女性为1%,女性的晚婚比例始终小于男性;(2)男性离婚比例在1975~1980 年出生的群体中处于最高的阶段,占1.5%~2%,女性离婚比例在1960~1965年出生的群体占比最大,在2%以上,且女性占比的峰值比男性大,在1970~1975年出生的群体和1960~1965年出生的群体各形成一个峰值(对应的结婚年龄分别为1990~1995年和1978~1985年,可能与改革开放和市场化改革有关,女性参与劳动力市场和性别平等意识提高),1975年前出生女性的离婚比例大于男性,1980年后出生男性的离婚比例大于女性,与当前适婚男女性别比失衡,女性再婚机会更多有关,最近出生世代的离婚比例较低主要原因是他们尚未全部进入初婚事件中;(3)从图中1970年前男性和女性的不婚比例看出,我国女性的不婚比例在各出生年份均小于男性,不婚比例占比均不超过1%,1960 年出生的女性的不婚比例为0.2%,男性为0.7%。男性的晚婚和不婚比例始终大于女性,更具有未婚稳定性,女性进入初婚的可能性更大,同居和离婚需进一步分析。

图1 不同出生年份分性别的离婚、晚婚、同居和不婚比例

图2显示了不同出生年份的不同受教育程度群体的晚婚、同居和不婚比例。可以看出:(1)出生世代越晚的群体中,大学受教育程度群体的晚婚比例最高,1985年后出生的大学受教育程度群体的晚婚比例为12%,但出生世代越早的群体中,小学受教育程度群体的晚婚比例最高,1960年前出生的小学受教育程度群体的不婚比例为1%;(2)1990年后出生的大学受教育程度群体的同居比例比其他受教育程度群体大得多,其次是小学、初中和高中,1985年后出生的大学受教育程度群体的同居比例迅速降低;1985年前出生的大学、初中和高中受教育程度群体的同居率基本一致,在0.4%左右,但是小学及以下受教育程度群体的同居比例相对又高特别多,在1%以上。因此,尽管当前大学受教育程度群体的同居、晚婚比例较高,但至少从80后大学受教育程度群体的同居、晚婚比例迅速下降的变化趋势可以看出高等教育推迟了结婚的时间,但最终并不会导致更低的结婚可能性。另外,小学受教育程度群体的不婚和同居水平均比其他受教育程度群体高,说明婚姻在中国越来越多地与受教育程度相关,受教育程度最低群体在婚姻市场中处于弱势地位。

图2 不同出生年份分教育程度流动人口晚婚、同居和不婚比例

图3展示了不同出生年份分受教育程度流动人口的离婚比例。从中可知,各受教育程度群体的离婚比例转折点在1980年,80前受教育程度越高离婚比例越大,小学受教育程度群体的离婚比例最低,但80 后相反,受教育程度越低离婚比例越大。大学受教育程度群体的离婚比例峰值为1965~1970年出生的群体,小学受教育程度群体的离婚比例峰值在1980~1985 年出生的群体。这可能与进入初婚事件的时间有关,一般受教育程度越低群体在较早年龄进入初婚事件的可能性会越大,他们的婚龄就会越长,以及根据成本搜寻理论,随着流动时间的增加,流动过程中可接触的替代资源增多,增大离婚风险。而对于大学受教育程度群体,晚婚比例增加与离婚比例下降同步,可能通过婚姻搜寻时间增长,提高了婚姻质量。但由于描述统计没有控制变量的影响,下文将通过多变量分析控制其他变量,探究究竟哪些因素会显著地影响婚姻状态稳定性以及不同婚姻状态稳定性之间的转化。

图3 不同出生年份分受教育程度流动人口的离婚比例

表2显示了对婚姻状态稳定性即离婚、晚婚、同居和不婚的影响因素的负二项式回归结果。首先分析性别对婚姻状态稳定性的影响,男性不婚、晚婚和同居的相对风险均大于女性,男性晚婚的相对风险是女性的1.61倍,同居的相对风险是女性的1.28倍,不婚回归的组中男性越多,过度0值的可能性就越小,女性会增加不婚为0值的可能性。但女性离婚的相对风险大于男性,是男性的1.14倍。故而婚姻稳定性分别表现为男性的未婚状态更稳定(即选择不婚、晚婚和同居),女性更多地进入婚姻,但已婚状态更不稳定(即选择离婚),不进入婚姻或者离婚均挑战了婚姻在传统社会中的地位。

表2 婚姻状态稳定性的负二项式回归结果

从受教育程度看,初中、高中和大学受教育程度群体的同居相对风险比小学低,分别是小学的0.46、0.37和0.43倍,高中受教育程度群体的同居相对风险是最低的,小学受教育程度群体的相对风险是其他受教育程度群体的2倍以上,可见在我国的婚姻模式下,不同于西方国家的同居,同居在我国小学受教育程度人群占比最大,一种情况是与他们较早进入社会,不存在上学和婚姻的冲突,和在社会上可接触的异性资源更多有关,由于他们更早进入婚姻市场,增加了他们在未达到结婚年龄就有伴侣的可能性,这些人到达结婚年龄后可能没有或没来得及登记结婚,或者登记结婚存在困难,比如彩礼、父母反对等,特别是90年代出生的流动人口,因生命早期的留守经历带来的成长弱化和较早步入婚姻市场的婚育催化,对情感的期待、爱与归属的需求使他们更容易在流入地选择同居,但这种同居

(二)影响我国流动人口婚姻状态稳定性的因素

极易因生活成本和社会支持薄弱而脆弱破裂。还有一种情况是我国很多地方特别是农村地区对于结婚的定义并不是法定意义上的登记结婚,而是办酒宴,所以他们存在婚姻事实但并非法定婚姻,这种形式的婚姻在我国一直都是存在的,但由于准生证明和户口登记制度的存在,这些人最终仍然需要法定的婚姻形式加以保障,所以他们的同居并不会像西方国家一样持续。那流动中的他们最终是否会顺利实现初婚进入呢?

在不婚研究中发现,农业户口的相对不婚风险比城市大,且初中及以下和男性的相对不婚风险更高,可见农村受教育程度低的群体,特别是男性的相对不婚风险最高,他们既面临流动带来的同村女性婚姻资源的减少,又处于自身人力资本存量低带来的社会经济地位劣势,无法支付高额婚姻成本,可能会在当前的婚姻模式下被完全排除在婚姻之外,面临在适婚年龄难以成婚的问题,假设1 得以验证。

高中和大学受教育程度群体的不婚相对风险比小学低,分别是小学的0.39和0.11倍。高中受教育程度群体的同居、晚婚相对风险比大学低,但离婚相对风险最大,是小学的1.17倍,这类群体较早进入婚姻,但表现出极高的已婚不稳定,他们因为不存在上学与结婚的时间冲突,且受教育程度高于平均水平,容易更早地进入婚姻,与此同时相对初中及以下受教育程度群体,其对婚姻质量表现出更高要求和在婚姻市场上具有更低的婚姻搜索成本,当在流动中感知婚姻质量下降,或者由于发现较早进入的初婚并不满足其婚姻质量要求时,极易导致婚姻破裂。而大学受教育程度群体的相对晚婚风险最大,同居的相对风险比高中受教育程度群体高,但离婚相对风险和不婚相对风险均最低且降低幅度大,表明高等教育的发展通过上学年限的增长和新观念新知识的传授,提高了流动人口对更高婚姻质量和自我价值实现的追求,增加了婚前的搜寻、等待时间或者与伴侣的同居相处时间,促使未婚状态更稳定(晚婚和同居),但并未导致更低的婚姻进入可能性,并且他们离婚的相对风险最低,保持着很高的已婚稳定性,实现从未婚稳定向已婚稳定的良好转变,为加强我国流动人口的人力资本投资和提高婚姻质量提供理论支持,假设2得以验证。

因此,我国受教育程度较低群体,特别是农业户口的男性尽管离婚相对风险较低,保持较高的已婚状态稳定,但是他们存在从未婚状态向已婚状态转化的困难,甚至被迫处于不婚状态,容易成为婚姻的被排挤者,造成“光棍”等社会问题;高中受教育程度群体较早进入初婚,但在流动过程中表现出极大的已婚不稳定,婚姻搜寻成本和婚姻质量理论能较好地进行解释;受教育程度较高群体保持着较高的未婚稳定和已婚稳定,由于进入初婚较晚,有更长的婚姻搜寻时间,有利于降低流动带来的家庭拖累,稳固家庭利益共同体,并且他们的人力资本存量较高,有更好的经济社会地位,当他们寻找到合适的伴侣,从未婚稳定向已婚稳定转化更为容易。

此外,从民族看,汉族的晚婚、离婚和同居的相对风险小于少数民族,分别是少数民族的0.94倍、0.72倍和0.51倍;但汉族的不婚风险大于少数民族,组中汉族越多,过度0值的可能性就越小,少数民族会增加不婚为0值的可能性。这说明尽管少数民族人口不婚的可能性是低于同期汉族人口的,但他们晚婚、离婚和同居相对风险高,与流动使其通婚圈扩大,他们的婚姻观念和婚姻行为受城市现代化进程和传统民族族内婚等婚俗的双重影响有关。

从出生世代看,与之前出生世代比较,当前进入婚姻事件的群体,同居和晚婚的相对风险在上升,离婚的相对风险变小,假设3得以验证。从流动范围看,流动距离越远,不婚、同居、晚婚的相对风险越大,但流动范围对离婚的影响不显著。故在当前大迁移大流动背景下,对流动人口婚姻状态稳定性分析更应集中在同居、晚婚和不婚的探讨上,特别是关注这些婚姻选择背后存在的作用机制抑或反映出的社会问题,对于被排挤者尚难以进入婚姻又何以论及已婚稳定性,对于已婚不稳定者这种不稳定又与他们的未婚稳定性有何关联。婚姻质量是影响流动人口婚姻状态稳定、不稳定以及如何转化的重要因素,而受二元户籍制度、女性平等意识提高、适婚男女性别比失衡和各民族交往交流交融的影响,户口性质、性别、民族等因素的影响更复杂和深远,特别是在婚姻资源大流动的迁徙社会,各群体紧密联系相互影响。

五、结论与讨论

以往关于婚姻状态稳定性的研究集中于已婚稳定性即离婚事件的分析,但随着中国的婚姻家庭观念转变,婚姻状态出现了新变化,对婚姻状态稳定性的研究不能仅关注离婚事件,应既包括已婚者的离婚,也包括未婚者的晚婚、不婚和同居。而流动人口作为当代中国最为活跃的人口群体之一,流动对他们的婚姻观念和婚姻行为的影响首当其冲。

在分变量对不同出生年份流动人口的离婚、晚婚、同居和不婚进行描述统计后,通过负二项式回归进一步探讨哪些因素会显著地影响流动人口的婚姻状态稳定性。回归结果表明:(1)同居在我国小学及以下受教育程度群体中发生风险最大,且是其他受教育程度群体的2倍以上,这种形式的同居在流动背景下脆弱而易破裂。(2)农村受教育程度较低的群体,特别是男性的不婚相对风险最高,可能会在当前的婚姻模式下被完全排除在婚姻之外,他们面临社会经济地位劣势和流动带来的农村严重的婚姻挤压,存在从未婚状态向已婚状态转化的困难。(3)高中受教育程度群体的同居、晚婚和不婚的相对风险均较低,他们更容易进入婚姻,但是他们的离婚相对风险最大,表现出极高的已婚不稳定;大学受教育程度群体晚婚相对风险最大,具有较高的未婚稳定性,但是他们不婚和离婚的相对风险均最低,最终并不会导致更低的结婚可能性,晚婚增加了其婚姻搜寻时间,提高了婚姻质量增强的可能性,他们进入婚姻后保持着较好的已婚稳定性。不同婚姻状态间的转化丰富了家庭经济学、婚姻搜寻成本和婚姻质量理论。(4)尽管少数民族人口不婚的可能性低于同期汉族人口,但他们的晚婚、离婚和同居相对风险比汉族高,应多关注少数民族群体在传统婚姻习俗与现代化冲击交织下的婚姻状态稳定性。(5)与之前出生世代比较,当前进入婚姻事件的群体,同居和晚婚的相对风险在上升,离婚的相对风险变小,且随着流动范围扩大,晚婚、同居和不婚相对风险均增加。

综上所述,在第二次人口转变和迁移转变浪潮下,我国婚姻家庭领域发生了重大变化,流动人口婚姻状态多维特征明显,婚姻状态转化也更加复杂。启示我们,未婚稳定性和已婚稳定性是研究婚姻稳定问题的不可分割部分,分婚姻状态的分析也在更加现代化视角下补充和丰富了对传统婚姻稳定性的认识。进入婚姻仍然是家庭的基础和个人生命历程中的重要事件,有助于个人幸福和社会稳定,随着第二次人口转变的持续发展,未来教育、婚姻、生育和家庭等重要生命事件展开的顺序和年龄节点可能会有更复杂的表现,不同群体的差异和分化也会加剧。对当代中国流动人口婚姻状态稳定性的认识应更多地转向未婚稳定性即晚婚、同居、不婚在各群体间的差异和变化趋势,特别是最高受教育程度群体晚婚比例的增长以及最低受教育程度群体的同居和不婚,尽可能降低流动对婚姻质量、婚姻匹配的不利影响。体现在教育分层过程中的婚姻状态差异与稳定性转化,为加强人力资本投资和促进教育均衡发展提供理论支持,也为研究第二次人口转变下婚姻家庭观念变迁提供了一个重要视角。此外,本文尝试将未婚稳定性与已婚稳定性相结合,在关注流动人口群体基础上,提出婚姻状态稳定性及其转化关系,以期能对传统婚姻稳定性研究作出一定补充,为婚姻稳定性研究提供一个更加全面的认识。✿