论Clipper在世界造船与航海史中的定位

2022-06-20沈毅敏

沈 毅 敏

[江南造船(集团)有限责任公司,上海201913]

Clipper,也被称为China Tea Clipper,甚至有China Bird的绰号。一般汉译为“飞剪式快速帆船”“快速帆船”“中国茶船”“快船”等。但这几个词的内涵在不同时期各有不同,因此在本文中使用Clipper原词。Clipper这个名词的起源是有争议的。一般而言,Clipper是指在一般商船普遍都有丰满线型的时期,那种以牺牲载货能力为代价、为提高航速而设计的尖瘦型帆船。这种船最初诞生在美国东海岸的巴尔的摩,大多为200吨以下的小型帆船。后来,扩大版的Clipper在运输中国茶叶的竞争中崭露头角,它积极拥抱工业革命的成果,从而成为引领世界船舶发展潮流的先锋,为船舶走向现代化奠定了基础。本文意在剖析这个历史过程,并探究其中技术发展的内在规律。

一、Clipper兴衰的历史背景

(一)美国商人对利益的追逐推动了Clipper新船型的诞生

众所周知,美国造船业起点低,进步快,没有历史包袱,不仅从欧洲各国汲取了造船技术的精华,而且自身在中小型帆船的设计与建造上有许多创新。创新的动力来自美国商人,原因在于从中国带回来的第一批茶叶价格最高,精明的商人看到“速度可以转化为经济利益”,他们就开始研发速度更快的船舶。约翰·格里菲思以其跳跃的想象力制造出第一艘完全成熟的Clipper——“彩虹”号(Rainbow)并于1845年在纽约下水。这种瘦削细长低干舷的船型颠覆了传统的船型,人们担心这种怪船型是否能够经得起风浪的考验。在第一次航行中,它飞快地到达中国香港,六个多月后带着满船茶叶回来。“彩虹”号的首次航行创造了新的速度记录,因为它只用了老式船的一半时间,而且,为船主带来了丰厚的利润——卖掉茶叶的收入是建造船舶成本的两倍。一时间,美国先后制造出12艘Clipper。

(二)淘金热刺激了Clipper的飞速发展

1848年,圣弗朗西斯科(San Francisco,又称“旧金山”)还是个墨西哥的海湾小镇,偶尔有一些捕鲸船来停靠。而在1849年却有775艘各式各样的帆船和少量的蒸汽船陆续抵达此地,这是因为在加利福尼亚州发现了金矿。于是,9万多个怀揣着梦想、敢于冒险的淘金者从美国东海岸甚至是从世界其他地方赶来加入这个行列,短时间内大量聚集的人口和畸形的价值观导致当地物价飞涨,这就促使对交通运输市场产生了巨大的需求。

当时,从美洲东海岸到美洲西海岸有三条路线可走:陆路——乘坐横贯美洲大陆的马拉大篷车;水陆联运——乘船到巴拿马东岸,乘车横跨巴拿马,再从巴拿马西岸乘船到加利福尼亚;水路——全程乘船,但要绕过南美洲的合恩角。

这三条路线中,前两条路线都要穿越印第安人控制的区域,而第三条路线所要绕过的合恩角风浪很大,所以这三条路线都存在着不同程度的风险,但这一切都挡不住人们的“美国梦”。其中,如果选择第三条路线且乘坐的是老式船大约需要200天。于是,以追求速度为目标的新船型Clipper就有了大显身手的舞台。况且在纽约建造一艘装载普通货物和乘客的船只需跑一个航程就能收回全部建造成本。因此,美国东海岸的造船厂掀起了造船热,越来越多的Clipper从纽约和波士顿等地的造船厂陆续驶出:1850年,有20艘;1851年,有40艘;1852年,有66艘;1853年,则有125艘。

在金矿面前,“速度就是金钱”,设计师们建造越来越多的快速帆船来缩短航行时间。1851年,“飞云”号(Flying Cloud)从纽约抵达旧金山,创造了用时89天21小时的记录。三年后,这个纪录被打破。“彗星”号(Comet)从纽约到旧金山只用了76天。

(三)英国Clipper的发展过程

与此同时,在英国,思想保守和竞争意识缺乏阻碍了快速帆船的发展。英国造船业历史悠久,英国海军也有深厚的传统,但这却束缚了英国船舶设计师的想象力。《英国航海法》对此负有部分责任,因为它规定只有英国拥有的船舶才能进行对外贸易,而官办的英国东印度公司则垄断了与远东地区及印度的贸易——只有他们的船舶才能把货物运回英国。

在没有竞争对手的情况下,英国东印度公司的机构办事效率低下,再加上他们的贸易船完全复制了英国风帆护卫舰,坚固有余但笨拙缓慢,每一条航路都需要18个月或更长的时间,所以,从中国运来的珍贵茶叶经常被损坏,很少是新鲜的。

1834年,在英国商人的施压下,英国东印度公司失去了对中国贸易的垄断。1849年,英国国会废除了实行将近200年的《英国航海法》,打破了外国船舶不得介入英国对外贸易运输的封锁。在此背景下,速度更快的美国Clipper就可以驶往英国,与英国船相比,Clipper充分展示了其优越性。1850年,“东方”号(Oriental)从广州出发,经过97天的航程,终于在当年12月停泊在伦敦的码头。伦敦的船主们不得不承认:像“东方”号(Oriental)这样的船,在英国甚至还从未见过——英国船在速度、式样、装备和构造方面都无法与之相比。英国公众对能在美国建造这样一艘既漂亮又快速的船感到惊讶。毕竟,这个国家只有74年的历史。甚至有这样的评论:“这艘船在1850年载着茶叶抵达伦敦,它在英国引起的兴奋和危机感不亚于1773年在波士顿进行的那场令人难忘的倾茶事件。”[1]

开了眼界的英国人一旦解放思想,技术娴熟的工匠们就开始了快速帆船的建造,从1851年开始,英国就组建了一支漂亮、快速的快速帆船船队。英国的Clipper,通常比美国的要小得多,使用时间也长得多。它是用橡木等硬木建造的,而不是美国那种轻巧的松木,因为松木在几次航行后往往会吸水并变形。英国人根据自己的经验和需要造出了有特色的、速度也更快的Clipper。到1853年,这些小型快船开始重新确认了英国在茶叶贸易上的主导地位[2]10。

(四)苏伊士运河通航与Clipper的衰落

可惜的是,Clipper未能像盖伦船那样独领风骚数百年。1869年,苏伊士运河通航后,欧洲的蒸汽机船能够通过运河直达亚洲的印度和中国。而帆船因为不适应红海和地中海的风浪,只能绕过非洲南部的好望角,这在路程上明显吃亏。虽然说蒸汽机船取代风帆船经历了一段过渡时间,因为蒸汽机船需要在途中多次进行加煤添水补充给养,而建立这样的海外基地需要一定的过程,但风帆船最后还是失去了这条最具有经济价值的欧亚航线。同年,北美铁路建成,成为贯通美国东西部的大动脉。蒸汽机船彻底摧毁了风帆船在北美航线上的优势地位。

二、Clipper发展的技术路径

(一)美国对于快速船型的探索

典型的“巴尔的摩斯库纳”(Baltimore Schooner),又称为“巴尔的摩快船”(Baltimore Clipper),它诞生于19世纪初,排水量为90~200吨。一般为双桅,桅杆分上下两截,下桅悬挂斜桁纵帆,前上桅悬挂横帆,后上桅为斜桁三角帆,船首还有三角帆(见图1)。它往往有非常尖锐的船首,船体瘦长,长宽比达到5∶1,吃水线以下有一个V形横截面,从侧面看,首柱、尾柱和桅杆都非常倾斜。这种设计,给人一种速度飞快但不太稳定的感觉,而且实际上这种船也确实很容易倾覆。这种船型的起源尚不清楚,有一种说法称是受荷兰纵帆船的影响 ,但这种小型、快速的纵帆船型先后在美洲的牙买加、百慕大和巴尔的摩流行,在美国东海岸和加勒比海沿岸进行贸易和渔业捕捞。由于这种船速度快但装载量小,所以它们特别适合进行一些以速度取胜的营生。

图1 巴尔的摩快船 “谢南多厄”号(复原船)[2]13

(二)造船技术由经验走向科学

在18世纪后半叶和19世纪初,由于英国处于连绵不绝的对外战争状态,这使得英国的商船运输必须组成护航船队才能进行,而整个船队的速度取决于其中最慢的船舶。所以,这在某种意义上限制了发展船速的积极性。

相比之下,美国和其他北欧国家的船舶可以单独航行,因此他们学习并引进了新的船型,获得了更多的实用知识。一艘美国船的航行时间大约是英国船的三分之二,尽管它为此牺牲了装载量。18世纪,欧洲大陆的科学家特别是法国和瑞典的科学家致力于研究造船的理论知识,而欧洲的造船工程师在船舶设计上也有许多创新。其中,瑞典在商船设计方面取得了巨大成就。18世纪,瑞典造船设计师F·H·契普曼是当时商船设计最杰出的代表,在对船舶流体力学的研究中,他发现当时欧洲造船业广泛使用的所谓“鳕首鲭尾”的丰满船体在水中航行时,其所受阻力要比尖首V形船体所受阻力要大。在他于1768年发表的著作《商船建造》和其后的《造船论文集》中,他开创性地提出用型线图来进行标准化的船舶设计。《商船建造》不仅是对过去商船设计优秀方案的总结,也为其后的商船设计指明了方向。这些著作的出版,对西方造船业产生了深远的影响。在契普曼之后,许多造船工程师对流体动力学进行了深入的研究,试图设计出阻力最小的船体线型。科学的研究成果开始应用到船舶设计中,取代了以往的船舶设计方法。

(三)线型的变化

以“英国东印度公司船”为代表的盖伦型风帆商船,其设计初衷是为了追求最大载重量从而提高运输的经济效益,所以,船型给人以一种圆头圆脑的感觉。这是因为在那时,许多船的建造都是凭经验,船的载重量或登记吨位是依照一定的公式来估算的,即用龙骨的长度、横梁的长度以及船在轻载和重载之间的吃水深度差额,以这三个数字的乘积为基础再除以某个系数得出。但这种估算方法存在漏洞,被不择手段的船主利用了。因为这样的计算完全没有考虑船的方形系数,即不管那艘船是丰满茁壮的还是瘦削苗条的,都给予相同的登记吨位。而且,船主可以通过减少甲板横梁的尺寸来达到减税的目的。这样,盖伦船的横截面就呈现出一种下部滚圆上部收窄的“梨形”。

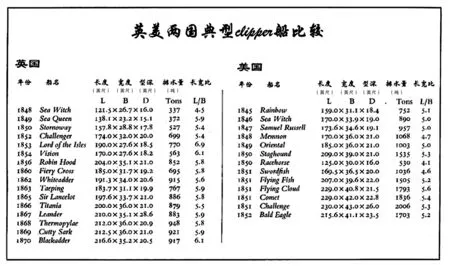

无论是在美国造船工程师的实践中还是在欧洲科学家的实验与总结出来的理论中都否定了“鳕头鲭尾”的盖伦船型以后,在巴尔的摩快船基础上发展起来的Clipper就应运而生了。首先,Clipper的主尺度由小到大逐步发展,排水量从几百吨发展到1 000~2 000吨。图2显示了英国和美国一些典型的Clipper的主尺度和长宽比的变化:主尺度变化总的趋势是逐年增大,美国Clipper的排水量比英国Clipper的要大很多,长宽比一般都大于5∶1。

图2 英美两国典型Clipper船比较[3]61

(四)彻底颠覆了传统船的线型

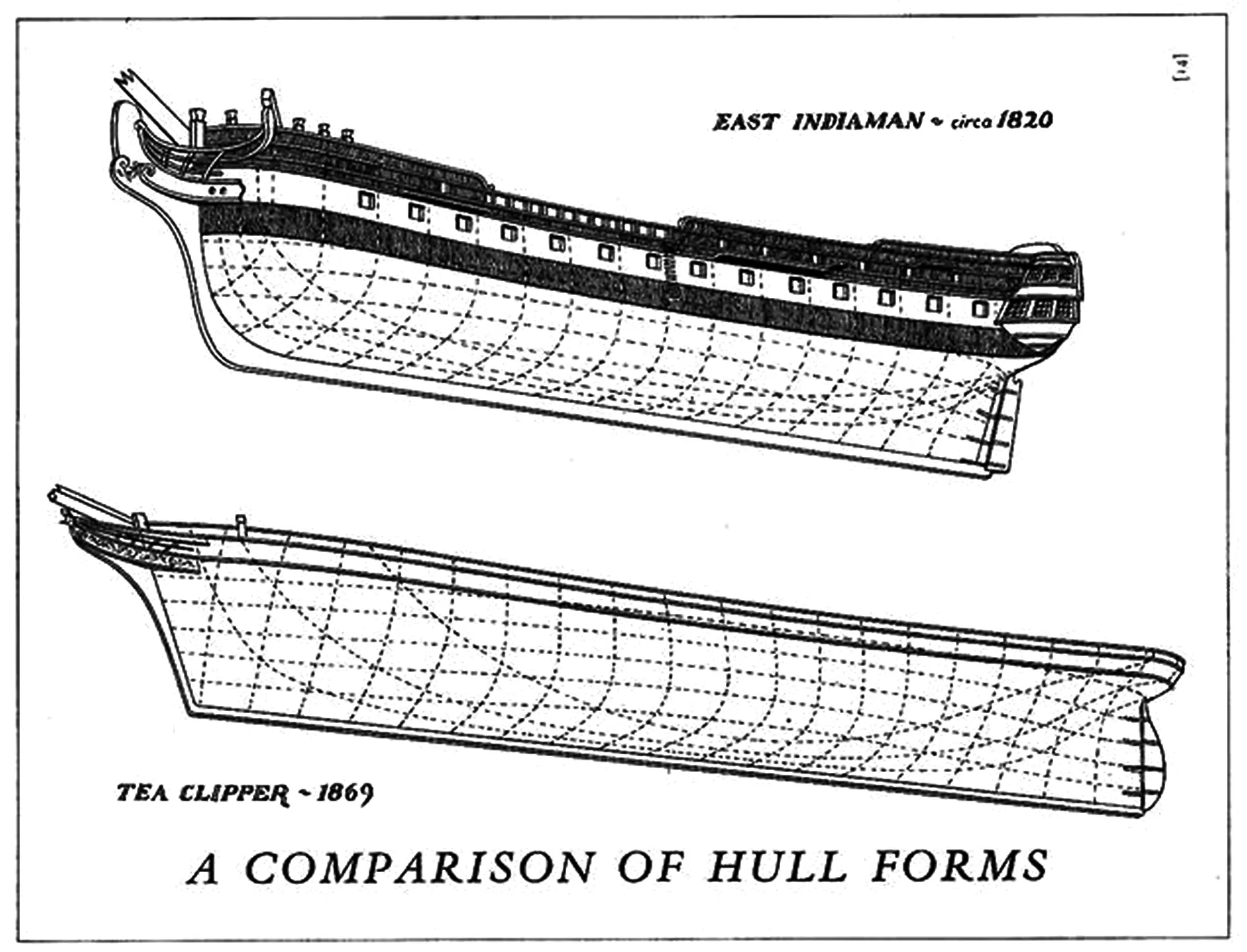

以“英国东印度公司船”为代表的传统商船,一般采用沉重结实的橡木建造,船首下半部分像半个苹果,首柱上部接近垂直,但在外面罩着一个由纵横木构件组成的空心船头,前面还装着一个笨重的橡木构成的船首雕像;船尾有一个带有厢廊和尾廊的悬伸尾楼,尾板上还常常布满橡木雕像;从整体上看,舷弧很小,但尾部显得高于首部;横剖面为梨形,上部内倾收窄,舯部丰满,船底呈U形,装载容量大,但航速很低,在海上航速只有3~4节。

图3 “东印度公司船”(上)与Clipper(下)船型比较[3]45

由图3可见,Clipper在船体形状上似乎颠覆了传统的线型,船首瘦削如刀,首柱向前倾斜并略向内弯曲,首部水线面曲线内凹,以减小波浪阻力,上部船舷外飘,除了扩大甲板面积以外,最主要的是使得船在波浪中便于抬首,提高了它在波浪中航向的稳定性。干舷高度很小,舷弧平缓,最低点在船舯之后,没有首楼、尾楼等上层建筑,整艘船看上去似乎是贴着水面航行。船的长宽比一般大于5∶1,其水下形状设计成船底斜度较大而呈现V形,以减少阻力,提高航速。整艘船显得线条简洁流畅,浑然一体。

(五)新材料与新工艺

1.铁壳船的弊端

铁材料具有较明显的优势,在19世纪早期,已被引进造船行业。铁船体的主要优点是材料强度高,船体结构体积小,从而增加了内部载货容积,且其防火性能的优势更是显而易见的。但实际上,许多造船厂不能够也不愿意制造铁壳船。首要的困难是观念的转变。千百年来一直都是采用木材作为造船材料,因为大部分木材的比重比水轻,强度适中,易于加工,是公认的理想的天然造船材料,而且在自然界中存在大量适合的树木品种可供选用。其次,从自身利益出发大家都顾虑重重:船主担心铁壳船一旦遇难是不是更容易沉没,造船厂主担心如何解决增添的加工铁板与各种型材设备的资金和场地问题,工匠担心世代掌握的木工技艺和饭碗是否会落空。除此之外,还有一些技术和工艺上的难题需要设法解决,具体如下。

最早的造船铁板非常小,长度不超过1.8米、宽度不超过0.75米。到19世纪60年代,铁板的长度和宽度增加,长度至少有2.7米,宽度为0.75~0.9米。单曲面通过三星轧辊来加工,而双向曲面只能靠一群工人用大锤把烧红的铁板敲打成形,一次没到位就需要再加热重打。

早期铁加工的最大困难在于用角铁制作肋骨外缘的斜角。因为在大多数情况下,船壳表面和肋骨并非垂直,因此型材(角铁)的角度必须在加热情况下进行矫正,保证其与船壳密切贴合,才能够进行紧密的铆接。这个过程常常没有到位,就必须插入大量的铁条或衬板来填补肋骨和船壳板之间的间隙。铆钉孔经常打得太靠近铁板边缘或不能彼此对齐。另外,还有三块铁板的叠合部也需要把楔形缺口填实。这些问题都需要精湛的工艺来解决,而当时尚不具备充足的条件,这也是铁壳船未得到广泛认可的原因。

铁壳船的“出汗”问题也不易解决。因为铁壳船货舱内的水蒸气遇到冰冷的铁船壳和铁甲板,就容易在货舱内表面形成露水滴在装茶叶的木箱上,影响茶叶的质量。同时,海蛎子吸附在铁船壳外面,会增加航行阻力。铁壳船在海水中产生电化学反应,会加速腐蚀铁壳。铁壳船对磁罗经也有干扰。

2.铁壳船“三代同堂”

由于人们认知上的差距,使纯木结构、铁木混合结构和铁结构的铁壳船出现了“三代同堂”的场景。

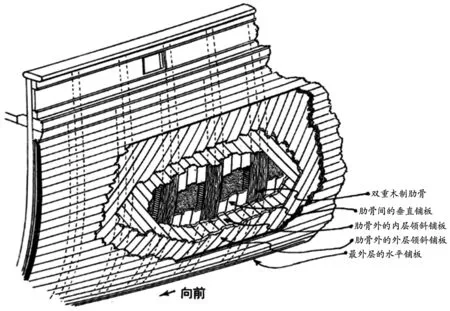

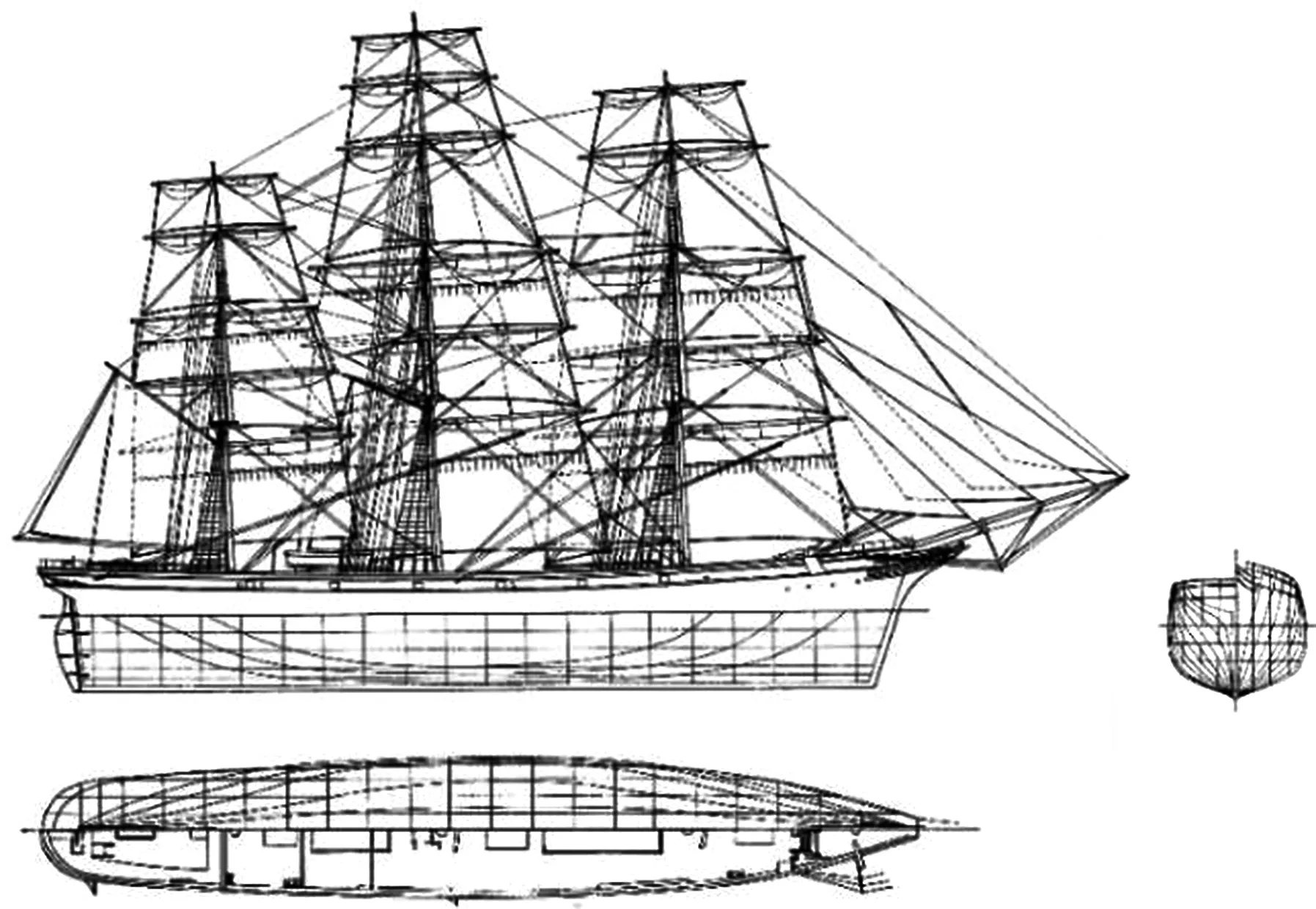

纯木结构。由于人们观念保守,纯木结构的Clipper还是有很多。在纯木结构的船上实际上也免不了出现一些铁构件,如铁钉、铁肘板等。由于新船型加大了长宽比,所以增强船的纵向强度就很有必要。于是出现了一些加强纵向强度的方法,如舷部45度斜肋骨、多重船壳等(见图4)。

图4 木壳船的四重板结构[3]67

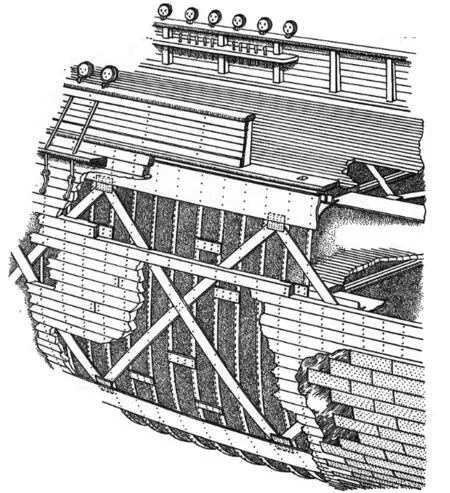

铁木混合结构。当优质木材的供应变得越来越困难,而采用铁材料取代木材造船又有种种顾虑时,就出现了一个折中方案——使用铁木混合材料来造船:龙骨、首柱、尾柱等通常都是木制的,而肋骨、内龙骨、纵梁、甲板横梁等基本骨架都是铁制的,船壳是用木板铺设的,这些木船壳外面也可以包覆铜皮,以提高速度(见图5)。

铁木混合结构综合了两种材料的优点,也避免了铁壳船“出汗”等缺点,得到船主和造船厂主两方面的支持。

图5 铁木混合结构[3]73

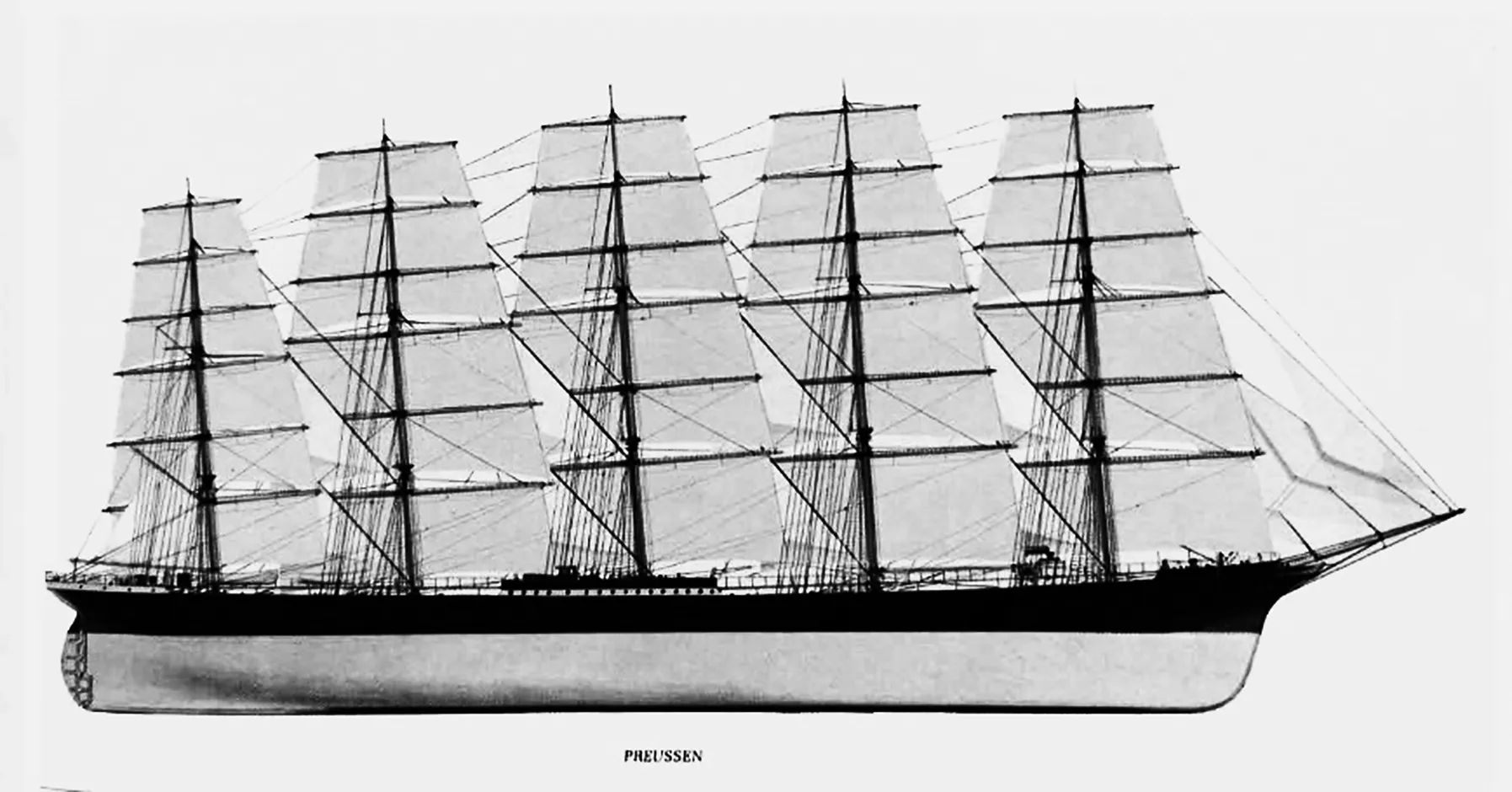

钢制大帆船。海上运输的最大特点就是装载量大且运输成本低,尽管1 000~2 000吨小巧灵活的、采用纯木结构或者铁木混合结构的Clipper出尽风头,但在苏伊士运河通航以后,它就迅速地衰落了。在工业革命的激励下,使用蒸汽机动力的轮船也向帆船的地位发起了强有力的挑战。但毕竟有一些货物不需要快速运输,于是,帆船设计师们竭力采用最新科技,建造出一批新式大帆船。这些性能可与当时轮船匹敌、装载量大、运输成本低,绰号为Wind Jammers的钢制大帆船,凭借其为Clipper线型的放大版的独特设计,在世界各地大受欢迎和赞赏。当时欧洲各国的军工和农业化肥产业对智利硝石的需求非常旺盛,钢制大帆船在这条漫长的航线上就显出了优势。这些船还可以跨越大洋专门用来运送木材、粮食、羊毛和有机肥料等货物。钢制大帆船的独特之处在于它是用钢铁制造的多桅帆船,排水量高达数千吨到上万吨,且纯粹是用风帆来推动前进的。有的船上还配备了小型锅炉和蒸汽机,但只是用来带动蒸汽绞盘、锚机、舵机、水泵和发电机。有了小型蒸汽机的帮助,驾驶和操纵这样一个庞然大物只需要少量的船员(见图6)。

图6 排水量11 150吨的“普鲁士”号钢质帆船[4]

(六)飞剪式快速帆船的帆装变革

随着飞剪式快速帆船形体的扩大,船上配备帆的面积也相应扩大。另外,由于飞剪式快速帆船是在追求帆船运输经济效益中诞生的,船上配备船员的数量当然是越少越好。这两个看似矛盾的追求使得水手在面对硕大面积帆布的收放时显得力不从心,于是部分飞剪式快速帆船的横帆的排列形式相对于原来的帆装有了一些变化。

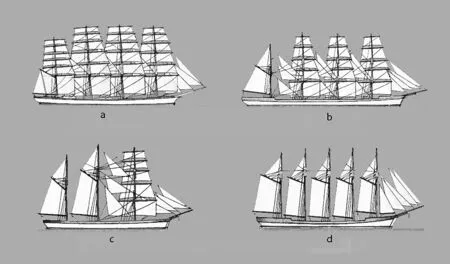

根据众多纵横风帆排列组合的不同,飞剪式快速帆船的基本帆装形式可分为四类(见图7)。

a.全帆装 b.巴克帆装 c. 巴肯廷帆装 d. 斯库纳帆装

全帆装(Fully Rigged Ship)。这是一种三桅(或以上)帆船,其特征是全部桅杆都装有横帆,但后桅下部还有斜桁纵帆(见图7a)。

巴克帆装(Barque)。这是一种三桅(或以上)帆船,其特征是除了后桅挂纵帆以外,其余均挂横帆(见图7b)。

巴肯廷帆装(Barquentine)。这是一种三桅(或以上)帆船,其特征是除了前桅挂横帆以外,其余均挂纵帆(见图7c)。

斯库纳帆装(Schooner)。这是一种双桅(或以上)帆船,其特征是全部挂纵帆。由于这种帆船需要操作的人手较少,有利于提高经济效益(图7d)。

总的来说,配备横帆较多的船型,便于充分利用信风带稳定的风向航行,这有利于在跨洋航行中以较快的速度前进,而配备纵帆较多的船型,则可以减少操作人手。

Clipper还对中上层的风帆进行了许多变革,以利于操作。限于篇幅,这里不再赘述。

(七)Clipper以风帆训练舰的形式存在于各国的海军舰艇之列

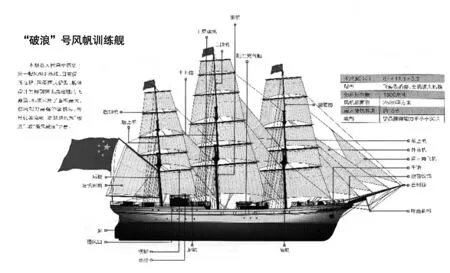

虽然现代舰船一般不再使用风帆,但各国海军还保留着(或者特意新建)一些装备有辅助发动机的Clipper型风帆训练舰。广船国际就曾为中国人民解放军海军大连舰艇学院新建了一艘“破浪”号风帆训练舰,舷号86。“破浪”号风帆训练舰为三桅全帆装飞剪式快速帆船(见图8)。

图8 “破浪”号风帆训练舰[6]

(八)蒸汽机上船

在工业革命中,钢铁和蒸汽机对人类生活产生了巨大的影响,但它们对船舶的设计和建造的影响却较为缓慢。直至19世纪70年代,蒸汽动力轮船才出现。起初,汽船只能在内河航道上行驶,仍未实现长距离廉价推进船体的能力。因为在开始时,蒸汽机、锅炉和储煤舱会占据船上很大的空间,以至于轮船只能运送乘客、邮件和重量轻的货物,而且运费很高,难以在长途航线上与帆船竞争。其中,蒸汽机的效率低下是主要原因,远航的帆船往往都是配备蒸汽机作为辅助动力。在1850年之前,锅炉中的蒸汽压力不超过每平方英寸10磅(每平方厘米0.7千克),但是在19世纪60年代,随着复合发动机的采用,蒸汽压力增加到每平方英寸50~60磅(每平方厘米3.5~4.2千克),同时燃料消耗减少了近60%,从而能够运载更多的货物。直到19世纪80年代,钢铁工业的发展使得市场能够以合适的价格提供每平方英寸110~130磅(每平方厘米7.7~9千克)的高压锅炉,三级膨胀蒸汽机因此能够在此条件下工作。而苏伊士运河通航又为轮船提供了一条较短的欧亚航线,沿途还可以建立燃料补给站,从而减少了装载燃煤数量,扩大了装载货物的空间。

1869年,苏伊士运河开通。因为蒸汽机船可以在50天或不到50天内把货物运回,Clipper只好退出欧亚航线,转战欧澳航线,加入澳大利亚的羊毛贸易中,它与规模更大的钢制飞剪帆船继续竞争多年,并取得了巨大的成功。虽然有时Clipper可以在顺风时跑出令人惊叹的高速度,但是毕竟它的辉煌已经过去,其光芒逐渐消退。

最后,能够自行穿越大西洋的轮船被开发出来,冒着浓烟的蒸汽机船结束了帆船的黄金时代。这是因为蒸汽机船不依赖风,所以它们几乎都很准时。但Clipper的驱动要靠变幻无常的风,当风向顺利时,Clipper可以把蒸汽机船抛在后面,而一旦进入无风带,Clipper的帆布只能在高大的桅杆上耷拉着,在海上随波逐流地游荡,眼睁睁地看着蒸汽机船从它旁边稳稳地驶过。

三、Clipper奠定了现代船舶的基础

Clipper在航运界的统治时间虽然短暂,但其历程却很辉煌。尤其是从19世纪50年代到19世纪70年代,开创了帆船的黄金时代。但技术革命进步的潮流不可抵挡,在蒸汽机技术面前,那些拒绝改造的纯风帆木制Clipper节节败退。进入20世纪后,除了少数Clipper还在继续航行外,大多数的Clipper早在那之前就消失了,船体的铜铁零件被拆下来当废品出售,木制船壳不是沉没就是被烧毁。随后那些改变了建造材料的钢铁大帆船Wind Jammers也退出了运输船舶的历史舞台。Clipper的辉煌时代结束了,一统天下的是钢制轮船。

由于Clipper的线型科学合理,其建造使用的材料和推进方式也经历了现代化的改造,故这些通过实践而成熟的技术进步成果全部被现代船舶所继承,因此,可以说,Clipper奠定了现代船舶的基础。

现代船舶的线型是在Clipper时代成型的,它彻底改变了盖伦型帆船那种“鳕头鲭尾”的固有模式,以科学为依据,以速度为导向,与盖伦型帆船相比,Clipper的船体进行了改革,形成了体形瘦削、尖首圆尾的流线型。而Clipper开创的这种线型得以在其他现代船舶上继承和发展(见图9、图10、图11),尤其是它那别致的船首形状已经成为经典,在各种船舶设计教科书上都可以看到“飞剪式船首”的图例。即使是后来诞生的“球鼻艏”,其上半部分也还脱不开“飞剪式船首”的影响。

图9 1869年建成的“短衬衫”号[7]

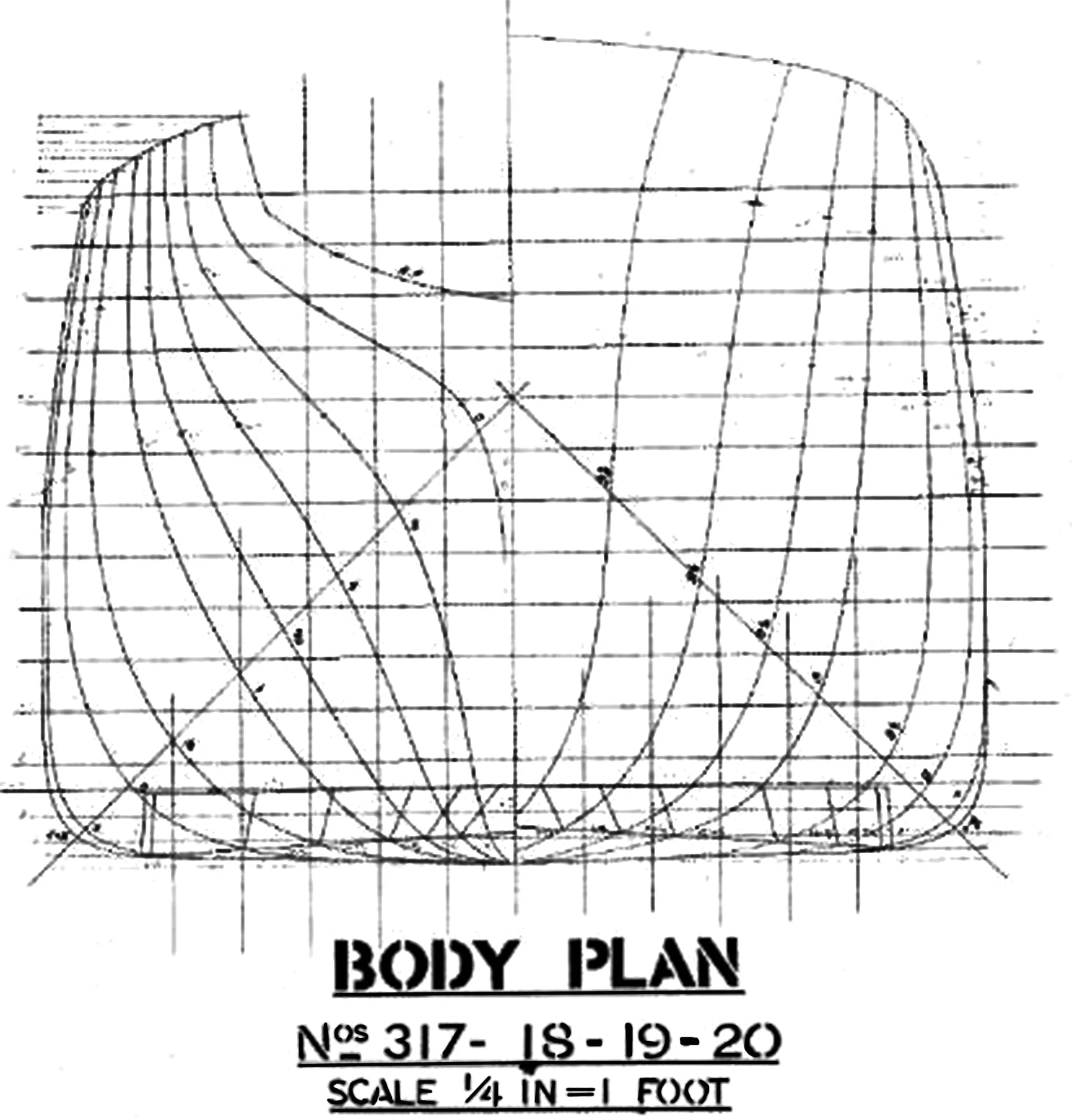

图10 1847年“萨斯奎哈纳”号的横剖型线图[8]

图11 江南造船厂1920年建造的万吨轮“官府”号的横剖型线图[9]

如前所述,Clipper的建造材料也经历了巨大的变化,这种转变是一个从“纯木结构”到“铁木混合结构”再到“钢铁结构”的渐进过程,完成了船体材料从木材到钢铁的转变,使现代船舶的长度达到400米、排水量达到数十万吨,这种规模在木船时代是不可想象的。

而Clipper的推进方式则经历了风帆船、机帆船、轮船(用明轮或螺旋桨)的发展过程。所谓“机帆船”就是指这种船上既有蒸汽机作为推进动力,也保留着全套的风帆装置。这是因为早期的“锅炉—蒸汽机”系统效率低、可靠性差,所以早期的轮船都保留着整套的风帆装置。因此,它既是轮船也是帆船。说它是轮船,是因为它装备了锅炉和蒸汽机,可以使用明轮(或螺旋桨)推进,但它装备有成套的风帆装置,在外观上看起来是Clipper加上了一个烟囱(见图12)。

图12 美国佩里舰队的旗舰“萨斯奎哈纳”号是巴克帆装的蒸汽明轮军舰(1)图片来源:https:∥cdn11.bigcommerce.com/s-hylvh/images/stencil/1280x1280/products/319706/183791/aos47101__86509.1510304592.jpg?c=2&imbypass=on.

随着蒸汽机效率和可靠性的不断提高,蒸汽船上风帆装置的地位也在不断下降,到最后完全取消。这样此消彼长的结果是桅杆缩短不挂风帆,被弱化为安置灯光、旗帜和无线电天线装置的架子。

还必须指出,材料和推进方式的改变是交叉进行的,这完全是船主根据个人偏好和市场供应情况作出的选择。在一段时间里,既可以看到木壳的蒸汽机船,也可以看到钢铁的风帆船,甚至铁胁木壳的“机帆船”(船上既有风帆也装蒸汽机),这种双重混搭的方式得到了很多人的追捧。在十九世纪六七十年代,江南制造局和福建船政学堂制造的军舰也是采用这种双重混搭方式的军用版Clipper(见图13)。图13显示的“万年清”号在外观上就是一艘加上烟囱的Clipper,它既是轮船也是帆船。

图13 福建船政学堂建造的铁胁木壳军舰“万年清”号[10]

四、他山之石可以攻玉

“李约瑟难题”又称“李约瑟之问”,这是撰写《中国科学技术史》的李约瑟(Joseph Needham)提出的问题,也是许多中外学者试图回答的问题。这个问题可以有不同的表述,但其核心内容是:近代科学技术为什么未能在中国产生?因为在15世纪以前,中华文明在多个科技领域都领先于欧洲,而15世纪以后的中华文明却渐渐落后于欧洲。要弄清楚这个问题并不容易,中外学者们也是众说纷纭。在撰写了七大卷《中国科学技术史》以后,李约瑟又发表了一系列论文和演说,他从社会文化的总体结构与传统中诸多要素起相互影响作用的方式等方面进行分析,这些论述编入了《文明的滴定——东西方的科学与社会》一书[11]。

这个疑问也适用于中国造船史和航海史。中国古代在造船与航海方面有许多发明创造,如水密隔舱、中心舵、撑条式斜桁四角帆、航海罗盘、牵星板和针路簿(更路簿)等,这些都领先于世界数百年。郑和下西洋的壮举则标志着中国的造船与航海技术处于世界的巅峰。但后来的历史却表明,现代船舶和航海知识体系是从西方船舶谱系和航海知识体系衍生出来的,与中国没有太大的关联。

他山之石可以攻玉。今天,我们在回顾世界造船与航海史上这段由Clipper创造的历史时也许可以得到某些启示。

结语

每种船型总是与一定的社会生产方式相联系的,蓬勃发展的资本和商品经济促进了新船型Clipper的诞生和发展。当船的速度能够产生效益时,以速度为导向的Clipper就能够在科学理论的引领下进行船舶线型革命。工业革命为Clipper的诞生和进化准备了必要和充分条件,质量不断优化的钢铁材料和蒸汽机使得Clipper能够沿着纯木结构—铁木混合结构—钢铁结构,以及风帆船—机帆船—轮船的路径进化。

一般来说,我们把“帆船”看作古代船舶的代表,而把现代船舶称为“轮船”。早期的轮船都是在Clipper上安装锅炉—蒸汽机—明轮或暗轮(即螺旋桨),但都保留着整套的风帆装置。所以,它们既是轮船也是帆船,而当机械动力成熟到可以扔掉风帆时,它就脱离“帆船”而成为纯粹的“轮船”了。笔者认为,Clipper是连接世界造船历史的古代与现代的关键环节。

Clipper时代早已结束,而在它身上实践过的线型、材料和动力等方面的技术革命成果全部被现代船舶所继承,因此,可以说,Clipper奠定了现代船舶的基础。

丰富的经验和深厚的传统是优势,但在一定条件下,也可能因此缺乏变革动力而转化成前进的阻力。从历史研究的角度来看,Clipper的兴衰过程串联了美国西部大开发、英国工业革命、亚欧茶叶贸易、苏伊士运河通航、鸦片战争、洋务运动等许多重大的历史事件,值得我们深入研究。