乡村振兴背景下公共空间营造实践研究

——以河南姜庄为例

2022-06-18田宇婷王嘉雯郝占国

丁 杨 田宇婷 王嘉雯 郝占国

随着脱贫攻坚的全面胜利,标志着我国为乡村振兴战略打下了坚实的基础。2021年两会期间全国政协委员、中国美术家协会主席范迪安强调,在助力乡村文化振兴时,应深入研究乡土文脉,保护好乡村历史风貌。传统村落拥有大量的非物质文化遗产,通过特定的手法将这些遗产活化利用,营造特色公共空间,打造乡村旅游品牌。这种模式适合包括古村落、古建筑、古民居等具有特殊人文景观的地区。在公共空间规划中结合本土文化可成为构建美丽姜庄的重要举措。

1 背景介绍

1.1 传统村落的公共空间

传统村落的公共空间大多是天然形成以及后期发展中逐渐加入人工参与的痕迹。“空间”是其形的特征,“公共”是其质的特征。乡村公共空间是村民生活品质的象征,也是外界对其生活环境的评价因素。

1.2 公共空间的营造

“营造”最早出自《晋书·五行志上》:“清扫所灾之处,不敢於此有所营造”。营造公共空间不单指一次修建过程,而是指群体参与的身心合一的建造活动。如今,村民对公共空间的品质要求越来越高,但在乡村振兴过程中存在一定程度的盲目建设,致使丢失一些传统的地域文化特色。因此,在进行前期规划时,应深入乡村内部,了解本土居民所需,从而打造符合本源的公共空间场所,才能实现村落的自主性发展。

1.3 姜庄概况及研究缘起

姜庄属于典型的落河村。洪涝灾害频发。在当地政府的组织下,自20世纪60年代起,村民便陆陆续续地从堤坝东侧迁移至西侧。但仍有一部分村民选择留守老村,与其相伴的便是那承载着无数人乡愁的夯土墙老民居,这便使得姜庄成为保存相对完好的千年传统古村落。

由中国扶贫基金会发起,中石油作为公益支持,联合袁野工作室在姜庄建成的“姜子牙的渡口”最美村宿,成为古老姜庄的新名片,带领姜庄走上了脱贫攻坚、振兴乡村的发展之路。随后举行的“中国公益·乡村建造营”,是高校志愿者与村民共同参与的乡村公共空间营造活动,通过公益装置的设计研究,增强乡村公共空间的活力,为建设美丽姜庄、实现乡村文化振兴贡献一份力量。

2 姜庄公共空间现状分析

2.1 自然环境与公共空间联系薄弱

姜庄地处黄河沿岸,拥有得天独厚的自然景观环境。但村落内部缺少系统的公共空间规划,使得姜庄的自然环境与公共空间没有得到充分的联络。村落内部虽保留了原始的景观生态环境,但现存状态已无法满足当代人个性化、多样化的需求。因此,进一步整合自然环境与公共空间的关系是势在必行的。

2.2 产业发展与公共空间耦合性低

姜庄的原始产业大多依赖自然条件,如捕鱼、务农等,在这些产业行为带动下所形成的公共空间,适应原有的产业发展以及人们的休闲生活。但如今姜庄的支柱性产业是以民宿为主的乡村旅游。公共空间的现状显然不能够适应人们对乡村生活体验的需求。“特色”“有趣”“新颖”等现代化词汇正影响着姜庄的发展。

2.3 村民精神与公共空间缺乏交流

村民精神在营造公共空间中的含义深刻,但人们为了生存发展逐渐淡化原有的精神坚持,逐步融入到当今现代化的社会中。因此,对于所失落的村民精神要在现代乡村规划下追寻回来。将村民精神渗透到特色公共空间的营造中,让他们真真正正地感受到作为主人翁的姿态。

2.4 传统文化与公共空间融合度低

姜庄的宗族祠堂内有一部保存完好的姜氏族谱,修撰于乾隆八年,记载着自周姜子牙时期至今的97代信息,氏族文化深厚。姜庄地理位置独特,处于京杭大运河与黄河的交界处。受到运河文化以及黄河文化的的滋养。同时又位于中原以北,临近山东,得到了中原文化以及齐鲁文化的孕育。姜庄在多种文化的影响下,形成了自己独特的文化效应。但经实地调研后发现,由于人们对传统文化的重视程度不高,尤其在公共空间上,导致很多文化内涵表现不足。

3 特色公共空间的营造策略

3.1 与自然环境的对话和共生

自然环境是一个传统村落能够延绵至今的重要保障,在为当地村民提供了栖居之地的同时也为公共空间的形成与发展提供了充足的资源。因此,在特色公共空间营造时,应强调其与农田、树林、河流的紧密关系,对前期乡村规划的空间结构以及风景结构保持有序的条理性。只有在尊重乡村原有空间肌理以及原始景观的前提下,才能达到人工与自然空间的和谐共生。

3.2 产业物质空间的融入和新生

产业物质空间兼具物质文化空间以及特色产业属性的功能。它的出现不仅是对原始村落的有机更新,更彰显了它具有扶持特色产业,带动经济发展,助力乡村脱贫的优势。在村民的有效运营下所获得经济效益可以用来反哺乡村。通过公共空间营造所带来的变化,正在尝试建立一种新型的乡村社会环境,让姜庄人热爱姜庄,让离开姜庄的人回到姜庄,也让更多的人来到姜庄。

3.3 村民精神空间的修复与发展

村民精神空间是村民乡土记忆、集体意识与民俗文化三要素的综合载体。村民传承下来的习俗文化、精神涵养与村落公共空间相辅相成。发掘乡各代人对传统公共空间的印象,恢复那些遗失在历史长河中的乡土记忆。结合现代化的营造手法,重现昔日的温情场面。在这个过程中,积极地促进了村民与村民、村民与外界的有效交流,在改善乡村生活质量的同时提高了村民的自我价值意识和社会公共意识。营造出村民能够回忆过去、参与现在、并走向未来的特色公共空间。

3.4 传统文脉空间的传承与发扬

文化是一个民族发展的根源。传统文脉是其最具竞争力的核心价值,是其不随波逐流的重要因素。在营造特色公共空间的过程中,要充分凸显属于本土记忆的文化细节。让文化标签更具代表性,从而才能够在根本上提高乡村整体的文化建设,刺激该地区文化的传承与发展。以特色公共空间承载着历史传统文脉,让情感与文化回归本身,让丢掉土地的人找回故乡。

4 姜庄特色公共空间营造实践

姜庄“中国公益·乡村建造营”提供了一个宝贵的机会,让设计学习者能够真正地将图纸上的想法付诸于实践。学生志愿者与村民共同参与营造,在乡村振兴的前提下,将特色公共空间引入到这片土地上。

4.1 助力产业发展的实践营造

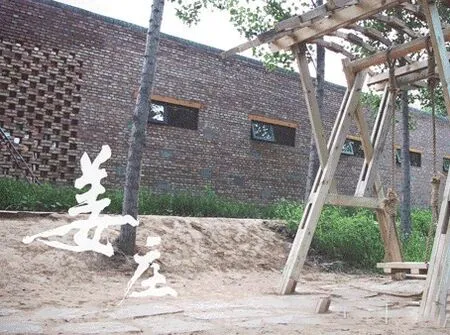

“砌红·堆绿”位于民宿的入口位置,属于乡村形象的标志。在尊重本土环境的前提下,装置选取用于建造民居的红砖为主要建材,并以原有树荫为主导元素(图1),围绕其营造以助力产业发展的公共空间。结合姜庄未来的规划发展,可成为村民售卖纪念品的场地(图2),增加额外收入,将乡村振兴落实到实处。同时,在“以人为本”的设计原则下,依据人体工程学将红砖构筑为不同的高度,为不同年龄使用人群创造了踏、坐、靠、攀、登等各种行为相互衔接的可能性,增加了公共空间的趣味性。后期村民可在此处举办演唱会、跳广场舞、观看露天电影等(图3)。“砌红·堆绿”主要是联合民宿产业的发展,为外来游客与本地居民提供一个能够深入交流的场所,从而将产业发展的可能性贴近本土生活(图4)。

图1 场地原始状态

图2 商品展示平台

图4 营造后的公共空间

4.2 迎合村民精神的实践营造

村民精神是一种人们对于乡土最根本的记忆。“ ·望”将泥土、乡土、故土的概念进行充分的融合,让村民能够真切地感受到故乡的点滴。它被三所民宿院子所围绕,将村民精神根植于民宿内部核心活动区。它是由黄河岸边生土并混杂黏土夯建而成,在追溯乡土记忆的同时充分保证了新与旧的和谐之美。营造公共空间活动场所的同时兼具了乡村生活的纪念性,不仅充分呼应了当地的传统文化,还能够扩大村民精神对外来游客的影响力(图5)。

图5 ·望

4.3 尊重自然环境的营造实践

“绿林琼响”地处一片树林中,那里拥有的是树梢抖动的声音、微风吹拂的声音、虫鸣鸟叫的声音……。木制的装置在树木中如自然般的生长。在这里,为那些来自远方、寻找心灵净土的客人提供了一个冥想之地。为村里的儿童提供了游憩之所,为留守的老人们提供了活动场地。期望人们在享受自然的同时,感受生命美丽(图6)。

图6 “绿林琼响”

“棋、滩”位于黄河沿岸的树林中,具有良好的景观视野。为了将人工的影响降到最低,装置选取木与土为建造材料,使其融入周边河滩的小树林中,在流动的黄河边为村民与游客搭建起与自然环境对话的桥梁。让人们在享受生活的同时感受大自然的美(图7)。公共空间的作用不单单是只为人们提供休闲等单一的活动,而是集多种复杂功能与一身的现代化空间规划场所。只有真正地尊重自然才能适应现代乡村发展。

图7 “棋、滩”

4.4 基于文化提取的实践营造

近二十年的快速城市化,主要表现为城市的扩张及其对乡村的蚕食、直至消灭,土地逐步成为附属商品,乡土记忆与传统文化的属性正在飞快丧失掉。营造能够让人们追溯故乡的公共空间显得尤为重要。

李渔曾在《闲情偶寄》说:同一物也,同一事也,此窗未设之前,仅作事物观,一有此窗,则不烦指点,人人俱作画图观矣。“泊窗”的内涵正是如此,它取材于当地村民家中废弃的木制门窗,结合现代的建造手段。在黄河边形成了天然的取景框,框中有水、有树、亦有人。犹如《重屏》中的屏风框景。画中有画、景中含景。古老姜庄的故事在这里娓娓道来。人们在此听风、闻鸟、观潮时,可以透过窗,看到山河涌动、看到浩瀚历史、看到渺小自我。在追溯历史文化的同时沉淀自我。这种根植于文化本身的场所,必将受到各类人群的欢迎(图8)。

图8 “泊窗”

结语

姜庄改造是“设计”助力脱贫和乡村振兴的一次完整案例,实现了乡村物质环境的再造并促进了乡村社会的有机更新。这种“脱贫”力量的作用是双向的,学生通过设计的力量向姜庄注入新鲜的生命力,姜庄用实践的操作浇灌了我们思想上的“贫瘠”。乡村的公共空间逐渐演化为人们日常生活中不可或缺的空间场所。将产业、社会、经济、文化、生活等多方面需求整合在一起,纳入特色公共空间环境的改造之中,保证了设计理想与社会理想的双重兑现。每处公共空间的营造都尽最大努力保证了姜庄原有的生态地貌,尊重地域民俗,促进文化传承,充分体现了人在进行空间营造时的社会价值。乡村振兴不应仅仅是口号的宣传,而是设计者应该真真正正的去到那片土地上,将情感充分融入进去。从对本土自然以及村民精神的充分尊重,到对当地产业的联合发展、对传统文化的深度发掘。逐步探索在乡村振兴的背景下,特色公共空间的营造方向,实现人们对故乡的心灵回归。

资料来源:

图1~4:作者自摄;

图5~8:中国扶贫基金会。