虎虎生威 虎年说虎

2022-06-17徐璐

徐璐

虎属大型猫科动物,《说文解字》中称:“虎,山兽之君也。”早在200万年前,被称为“中华祖虎”的现代虎祖先,就生活在中华大地上。随着人类的不断发展,虎文化也应用而生。商周时期青铜器上的虎纹饰,多见于鼎、尊、钺、戈、卣等器物之上。战国至秦汉出现专门调兵遣将的铜虎符,形为两半,上有铭文,一半中央掌握,一半给予地方,调兵遣将时需要两半勘合验真,方能生效。宋代将显出虎纹斑的瓷碗称为虎斑,是茶盏的代名词。辽金时期出产一种白瓷黑彩虎斑的虎形瓷枕。明清两代的四品武官补服图案,是老虎的形象,象征着军权和武力。现代虎形象出现在年画、泥塑、皮影、剪纸等民间美术品中,除了威猛之外平添了几分活泼可爱。每年五月初五,人们常用彩布剪出一个虎形,然后贴上艾草,佩戴在身上,称为“艾虎”。“艾虎”五颜六色,据说佩戴在身上可以防止邪毒侵扰。总体来说虎在中国传统文化中具有辟邪保平安的吉祥功能。时值壬寅虎年,将选介太原市博物馆馆藏中几件与虎相关的文物供读者欣赏。

清虎皮三彩釉瓷碗(图1),口径21.1,底径7.8,高6.7厘米。碗敞口,斜腹,圈足。碗里、外壁及碗底均為白地,以黄、绿、紫三色釉作虎皮斑纹,斑片大小不一,参差错落,呈自然垂流状。胎质缜密,釉面光亮,有着自然的变幻光泽。

虎皮三彩,严格意义上讲属于素三彩的一种。素三彩,低温彩釉品种之一,因以黄、绿、白、紫等彩料为主,不用红彩,故称“素三彩”。其工艺是在瓷坯上先按预定的图案进行刻划,待坯体干燥后以高温烧成无釉的素瓷,再将作地色的釉浇在涩胎上;待其干燥后,刮下花纹图案中应施其他色彩部分的地釉,然后填上所需要的色彩,再一次低温烧成。素三彩最早见于明代成化,清代康熙年间最为盛行。虎皮三彩瓷是康熙素三彩中的新颖品种。分别以黄、绿、紫三色釉间隔混杂点染于器身,烧制中经自然晕染形成不规则、似虎皮状的斑片而得名。传世品中多见康熙虎皮三彩碗、盘,色块错落有致,色泽纯净鲜艳,形成一幅华丽夺目的纹案,使人能想到康乾盛世的富贵与繁华。

镇墓俑是我国古代墓葬中用于保护死者灵魂不受侵扰而设置的一种冥器。一般放置于墓室入口两侧,为墓主威吓入侵者。考古学上将镇墓俑分为镇墓兽和镇墓武士俑两种类型。据目前考古资料来看,镇墓俑随葬制度最早见于战国楚墓,流行于魏晋至隋唐时期,五代以后逐步消失。徐显秀墓出土的北齐镇墓武士俑(图2),张口露齿,面目狰狞,头戴圆顶盔,身着虎皮明光铠,腰系带,大口缚裤,白靴。左手按长盾,盾面饰虎头图案,右手作持武器状。铠甲也称甲胄、盔甲,铠与甲用来防护身体,盔与胄则是保护头部的,是冷兵器时代将士冲锋陷阵必不可少的防护装备。东汉刘熙《释名·释兵》中说:“铠,犹垲也。垲,坚重之言也,或渭之甲,似物孚甲以自御也。”古时铠甲多选用野牛、鲨鱼等皮革制成,犀牛皮是较为珍贵的。唐宋以前称皮质的护具为甲,铁质的为铠,后合二为一统称铠甲。馆藏武士俑所穿铠甲主要有两个类型,两裆铠及明光铠。两裆俗称两当或两裆,东汉刘熙《释名·释兵》中说:“裲裆其一当胸,其一当背,因以名之也。”其基本形制为前后两大片,上用皮襻联缀,腰部用皮带束紧,起到保护胸背的作用。明光铠为镇墓武士俑所穿,它在沿袭裲裆铠的基础样式上,前胸、后背各加圆形或椭圆形的金属护片。馆藏明光铠有两种样式,贴金明光铠和虎皮明光铠。这件镇墓武士俑的虎皮明光铠和虎头盾牌更显出武士俑的威武庄严,神圣不可侵犯。

绿釉是陶瓷传统釉色之一,以铜作着色剂,铅化合物作为基本助熔剂的低温釉。汉代就已用铜作着色剂烧铅绿釉,宋时瓷器上的绿釉已较普遍。但在明代孔雀绿烧成熟之前,所有的绿釉都呈深暗青绿色,没有达到亮翠的程度。宋金时期有多个烧制绿釉的窑场,尤其是磁州窑系。馆藏金绿釉虎形瓷枕(图3),长23.3、宽19.3、高13厘米。通体施绿釉,颜色灰暗,胎质较粗。整体造型为一卧虎,粗眉圆目,鼻有双孔,尖牙外露,长尾盘于腹侧,爪前伏,虎气烁然,给人威慑震撼之感。枕为陶瓷寝具,箱形枕是贯穿各代的基本造型,由枕面、四壁和枕底构成。到宋代瓷枕样式变得丰富多彩。有长方形、腰圆形、花瓣形、鸡心形、六角形、八方形等样式,枕面和枕壁有白釉黑花、剔花、刻花、印花等装饰。后流行以人物手持荷叶作枕面的人形枕和将枕座或枕体做成写实卧兽的兽形枕,虎形枕就是常见的一种兽形枕,造型优美,栩栩如生。

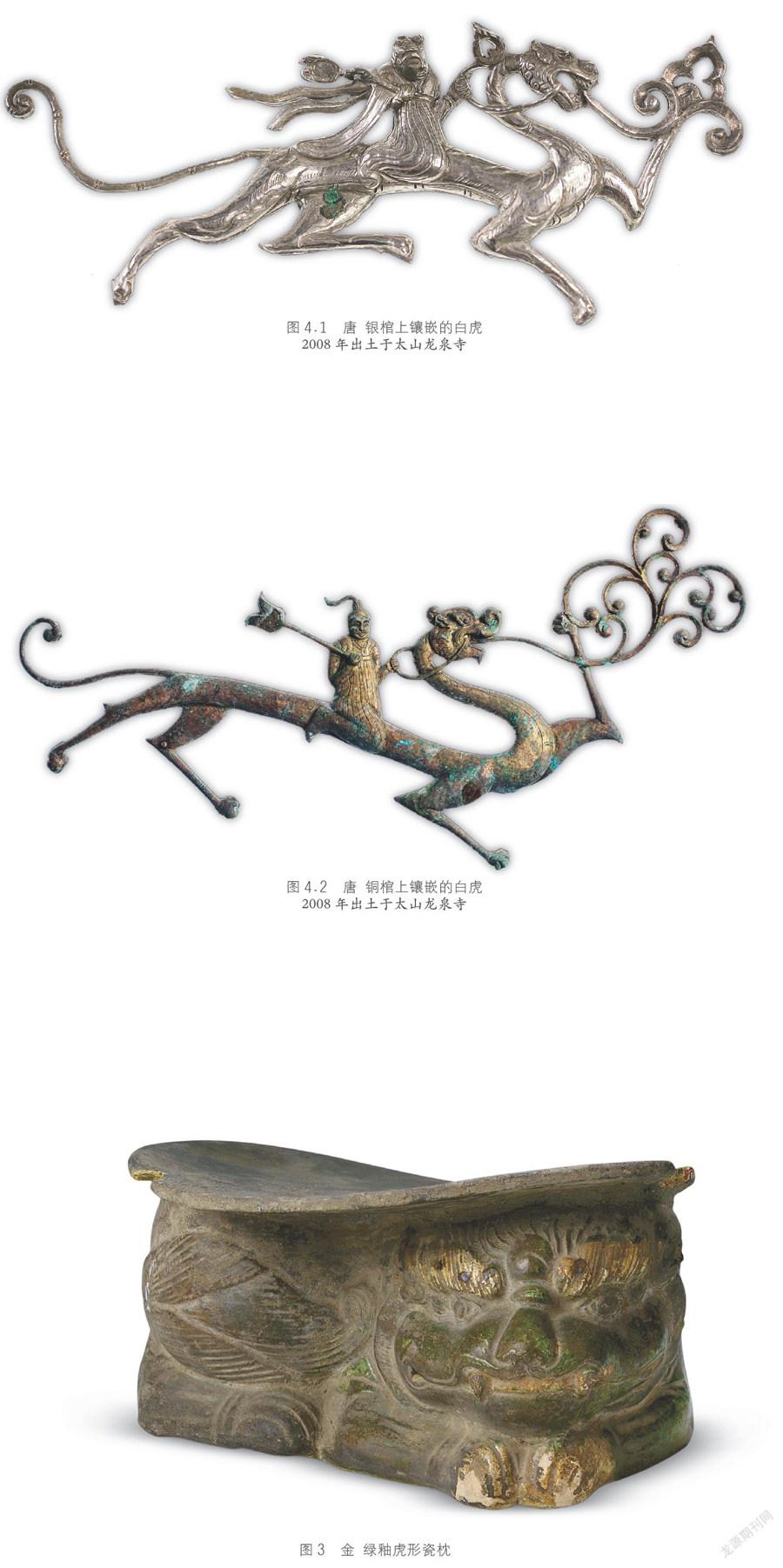

金棺银椁是佛教僧人安葬佛舍利(遗骨)的葬具。佛教经典记载,佛主释迦牟尼涅磐后,其舍利被分成八份分给古天竺八国国王建塔供养。后来供养舍利的风气逐渐盛行,安葬舍利的容器也日益豪华,供养舍利之风传到中国以后,与中国传统的丧葬制度相结合,将盛放舍利的容器作成棺椁形,制作上也极尽工艺之能。这件正在展厅展出的五重棺椁出土于太原太山龙泉寺一座唐代佛塔地宫内。五重棺椁共计五重,分别为石函、鎏金铜饰木椁、木胎鎏金铜椁、木胎银椁、金棺。石函平面呈长方形,由函盖、函身扣合而成,几乎满置宫室。函盖外表刻满文字,大都为供养人名字,函身为砂石雕凿,前宽46.4、后宽37.2,长57.5、高31.2厘米。石函内套装鎏金铜饰木椁、宝装木胎鎏金铜椁、宝装木胎银椁、金棺。木椁下有四角镶有包角等鎏金铜饰的须弥座,前档刻有尖顶弧形门,门楣门框饰以连珠,上方镶嵌朱雀,两侧立有两尊造型精美的力士,后档上方镶嵌玄武,下方镶嵌佛足,椁盖两边各有两个铺首衔环。鎏金铜棺长约21、宽约10.5、高约13厘米,坐在雕琢精美鎏金铜质须弥座上,前档刻有尖顶弧形门,门楣门框饰以连珠,门上镶有3排18个门钉,一对门环,门上方镶嵌朱雀,门两侧立有两尊弟子菩萨,后档上方镶嵌玄武,下方镶嵌佛足。棺盖两边各有两个铺首衔环,四角为卷草纹护栏。银棺长约13、宽约6、高约7厘米,镶嵌宝石、珍珠,下有须弥座,四面同木椁、鎏金铜棺一样镶嵌佛足、青龙、白虎、朱雀、玄武及铺首衔环等饰品,前档尖顶弧形门门框饰以连珠,门上镶有3排12个门钉,一对门环,门前立有一支仙鹤和两个悲戚姿态的弟子。金棺,长约8、宽约4.5、高约3厘米,用一条红色绸带捆扎,打有蝴蝶结,金光灿灿,非常精美。金棺中供奉着佛教圣物——佛祖舍利。木椁、鎏金铜棺、银棺左右两侧都分别镶嵌青龙、白虎(图4),白虎呈昂首跳跃姿势,上面托伏一位仙人,造型生动自然。

虎子又称“楲”,是一种形似伏虎的器物,用途有水器和溺器两说。楲何为虎形,宋人赵令畴《侯鲭录》中记载:“李广兄弟射于宜人之北,见卧虎焉,射之。一矢即毙,断其虎头为枕,示服猛也。”又云:“铸铜象其形,为溲器,谓之虎子,示厌辱之。”虎子由此得名,可以看出人们对老虎的惧怕和厌恶。迄今为止最早的虎子为新石器时代良渚文化的黑皮灰陶器。三国、两晋、南北朝流行瓷质虎子,早期造型呈卧虎状,张口,昂首,鼓目,四足屈蹲,背部有提梁,或塑成一小型奔虎,腹部刻有双翼。到中晚期,造型趋于简单,器身与扁罐相似,直至虎首和四足逐渐消失。馆藏东晋青瓷虎子(图5),呈球形,丰满圆润,底部平削。前面有一上翘的圆形直口,顶部正中装有提梁。釉色青中泛黄、不透明。器身线条自然流畅,造型简朴,实用性强。

四神纹是由青龙、白虎、朱雀、玄武四种神像组成的纹饰,汉代极为盛行,多用于瓦当、铜镜、漆器以及墓室壁画上等。四神本指天象,《论衡·物势论》曰:“东方木也,其星苍龙也;西方金也,其星白虎也;南方火也,其星朱鸟也;北方水也,其星玄武也。在汉代四神演变为与求福辟邪有关,装饰上大量应用。青龙为龙形、白虎为虎形、朱雀为仿孔雀或凤凰的一种灵化了的鸟,惟玄武是龟与蛇的合体。这块四神图铺地砖是汉代典型的文物(图6)”。2001年出土于太原果树场,长27.8、宽27.5、厚3.5厘米。方形,模制,实心。砖上饰有龙、虎、龟、蛇、鱼图案,但没有严格按照北玄武、南朱雀、东青龙和西白虎的布局,龟蛇位于青龙和白虎之间,白虎旁边有条鱼。线条简洁,富有动感。白虎是“四神”中的西方之神,西方在五行中属金,色是白,所以叫白虎。《风俗通义·祀典》中有:“虎者,阳物,百兽之长也。能执搏挫锐,噬食鬼魅。”所以,白虎历来具有辟邪、祈福、消灾,惩恶扬善等多种神力。此白虎怒目张口,阔步向前,四肢凌空,身上的条纹富于动感,形象逼真。

(责任编辑:郭彤)