交通强国背景下的城市群综合交通系统评价指标体系构建

2022-06-15秦韶阳章国梁

秦韶阳 ,赵 德 ,章国梁 ,于 杰

(1.东南大学交通学院,江苏 南京 210096;2.东南大学江苏省城市智能交通重点实验室,江苏 南京 210096;3.东南大学现代城市交通技术江苏高校协同创新中心,江苏 南京 210096;4.中国城市规划设计研究院,北京 100044)

引 言

改革开放以来,我国交通运输业发展迅速,中国已成为名副其实的交通大国,但距离交通强国仍有一定差距。2017年,党的十九大提出建设交通强国的目标,《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等文件相继发布,倡导建设各运输方式统筹兼顾、协调统一的综合交通系统。

衡量交通强国建设成效的关键是综合交通系统的评价指标体系。国内外对交通系统评价的研究以城市综合交通系统为主,主要从居民出行、交通网络运行、公共交通、安全、环境、经济等方面进行评价指标体系构建[1-4]。关于城市群综合交通系统评价研究多集中于交通空间结构、交通通达性、交通对环境和经济的影响等方面[5-9]。随着交通强国建设目标的提出,国内学者基于交通强国内涵和发展目标提出了国家综合交通系统相关评价指标[10-16]。2022年3月,交通运输部发布《交通强国建设评价指标体系》,提出包含国家综合指标、行业指标和省域指标的评价指标体系,并围绕“安全、便捷、高效、绿色、经济”五个方面和十二个评价维度对国家综合指标进行了设置[17]。

目前城市和国家综合交通系统评价指标体系较为完善,但针对城市群的区域综合交通系统的研究多集中于单一方面,尚未形成全面的城市群综合交通评价指标体系,且现有评价指标可量化性较差。本文在交通强国建设背景下,基于综合交通发展现状和发展目标,构建面向城市群综合交通系统的可量化计算的评价指标体系,对分析综合交通系统现状和促进综合交通系统高质量发展有重要意义。

1 综合交通系统发展内涵

综合交通系统在不同理解角度与应用场景下的含义不尽相同,在本文中,综合交通系统指由公路、铁路、水运、航空、管道五大运输方式组成的交通运输体系。

1.1 综合交通系统发展现状

随着我国经济的发展与人民生活水平的提高,跨城市、跨区域出行所占比例越来越高,综合交通系统在旅客出行和货物运输中的作用更加突出。

我国拥有一流的综合交通系统基础设施,截至2020年底,铁路营业里程达14.6万公里,公路总里程达519.81万公里,内河航道通航里程12.77万公里,定期航班航线里程942.63万公里,管道输油(气)里程13.41万公里[18-19],高速公路里程、高速铁路里程、港口货物吞吐量和集装箱吞吐量均位列世界第一位,综合交通运输体系不断发展和完善。但综合交通系统的发展仍存在不平衡、不充分的问题,现有综合交通网络衔接性差,各运输方式间协同性差,运输结构不合理,交通运输效率和服务质量低,运输成本高,环境污染严重,安全形势严峻,区域和城乡交通发展不平衡等[6,20]。

1.2 综合交通系统发展目标

根据综合交通系统的发展现状,我国制定了新时期综合交通系统的发展目标,《交通强国建设纲要》提出“构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系”;《国家综合立体交通网规划纲要》明确指出“建设便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网”;《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出建设“设施网络更加完善,运输服务更加高效,技术装备更加先进,安全保障更加可靠,发展模式更加可持续,治理能力更加完备”的综合交通运输体系。

2 综合交通系统评价指标体系构建

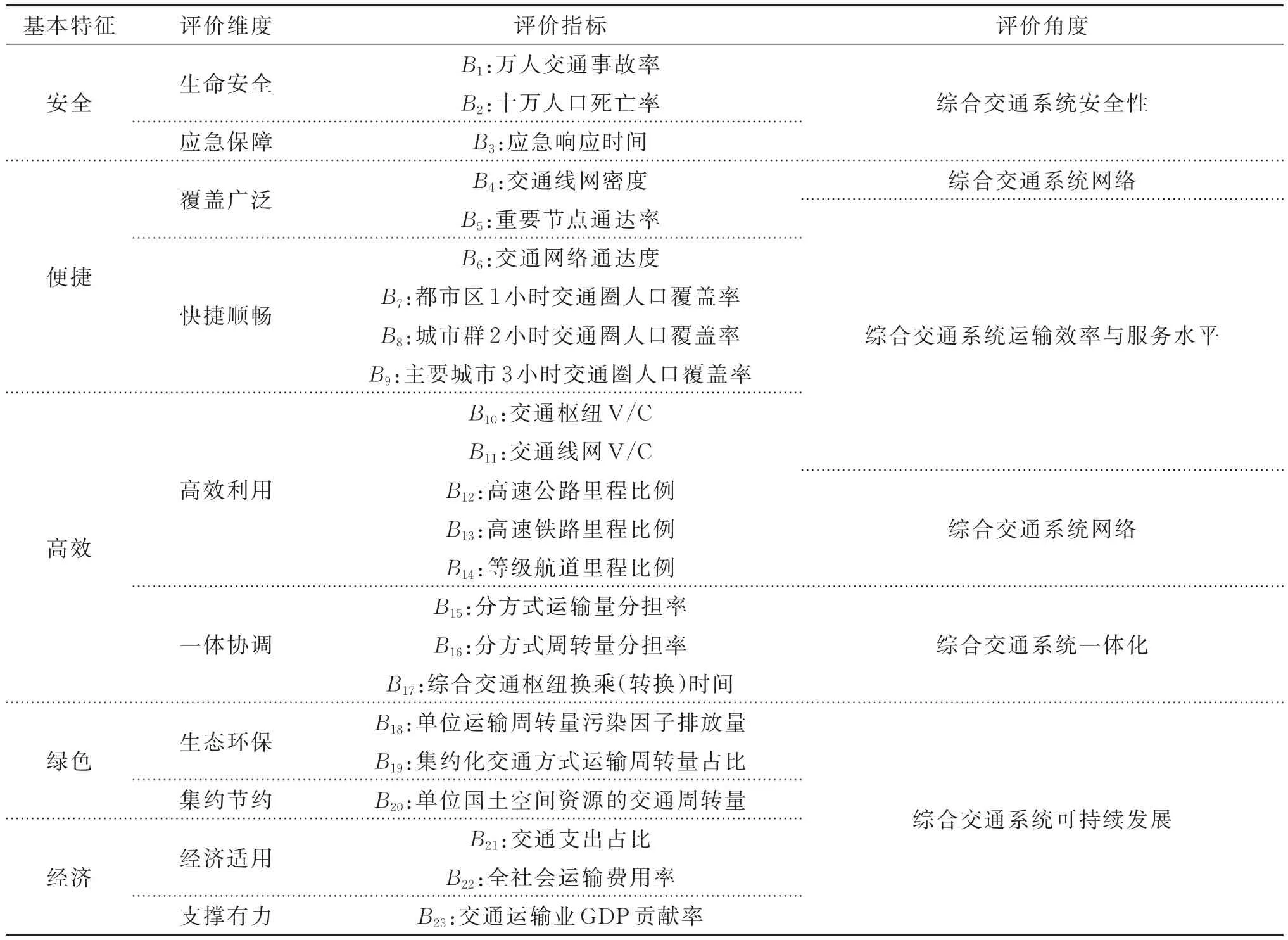

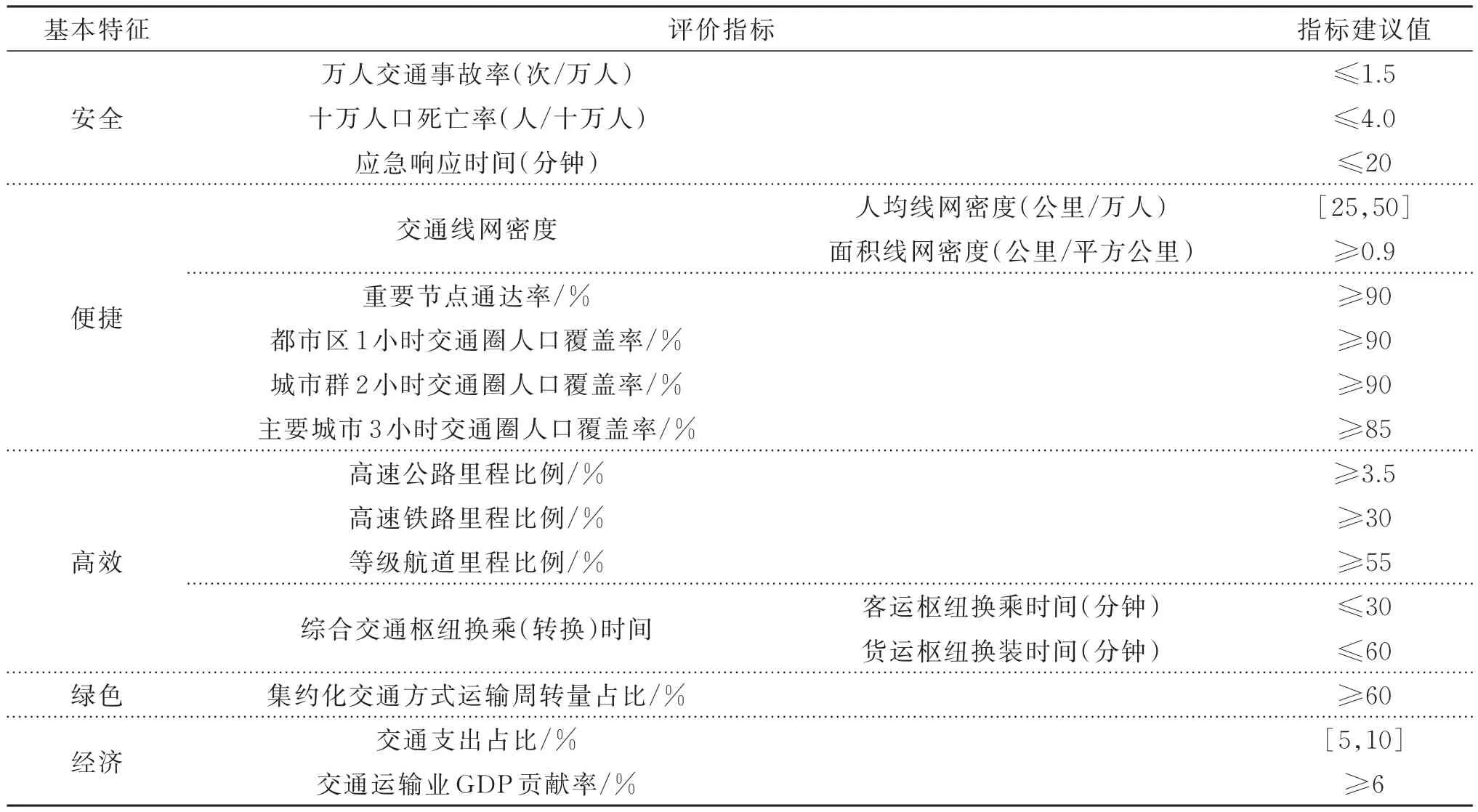

基于文献研究和综合交通系统发展现状,依据目的性、全面性、引领性、可比性等指标选取原则,本文从“综合交通系统网络”、“综合交通系统一体化”、“综合交通系统运输效率与服务水平”、“综合交通系统安全性”、“综合交通系统可持续发展”五个方面制定评价指标,并结合综合交通系统发展目标和《交通强国建设评价指标体系》将评价指标分为“安全、便捷、高效、绿色、经济”五大类别,构建面向城市群综合交通系统的可量化计算的评价指标体系,如表1所示。

表1 城市群综合交通系统评价指标体系构建

2.1 安全性评价

安全是综合交通系统最基本的要求,综合交通系统安全性评价指标从生命安全、应急保障两个维度构建。

2.1.1 生命安全

生命安全是综合交通系统运行最基本的要求,是实现其他发展目标的前提,主要用万人交通事故率和十万人口死亡率进行评价。

(1)B1:万人交通事故率。指区域内单位时间万人发生交通事故的次数(单位:次/万人)[21]:

式中A为区域单位时间内交通事故次数(次),P为区域的人口数(人)。

(2)B2:十万人口死亡率。指区域内单位时间十万人因交通事故而死亡的人数(单位:人/十万人)[21]:

式中D为区域单位时间内因交通事故死亡的人数(人),P为区域的人口数(人)。

2.1.2 应急保障

应急保障是综合交通系统在面对突发事件下的应急反应能力,主要用应急响应时间进行评价。

B3:应急响应时间。指交通事故发生后公安交管部门接到报警开始,至公安、交警、急救等人员到达事故现场开始应急处理的时间[15]:

式中t1为应急响应启动时间(分钟),指相关部门接到报警开始至应急预案启动的时间;t2为应急响应启动至到达现场的时间(分钟),指应急预案启动至相关人员到达事故现场开始应急处理的时间。

2.2 便捷性评价

便捷是对综合交通系统供给能力和质量的要求,综合交通系统便捷性评价指标从覆盖广泛和快捷顺畅两个维度构建。

2.2.1 覆盖广泛

覆盖广泛是综合交通系统基础设施规模与通达性的体现,主要用交通线网密度、重要节点通达率进行评价。

(1)B4:交通线网密度。包括人均线网密度和面积线网密度,考虑内河航运与区域的自然地理环境相关,此处的交通线网里程数为公路里程数和铁路里程数之和[12]:

式中l1为区域内公路里程数(公里),l2为区域内铁路里程数(公里),P为区域的人口数(人),S为区域面积(平方公里)。

(2)B5:重要节点通达率。指区域内铁路、高速公路、航空中两种以上快速交通方式覆盖城市数量占区域城市总数量的比例[22]:

式中Ct为区域内铁路、高速公路、航空中两种以上快速交通方式覆盖城市数量(个),C为区域城市总数(个)。

2.2.2 快捷顺畅

快捷顺畅是出行在时效上的体现,主要用交通网络通达度、123出行交通圈覆盖率来评价。

(1)B6:交通网络通达度。指区域内城市间的通达性水平,可用城市间平均出行时间进行表示,平均出行时间与通达度水平成反比,平均出行时间越小表示网络通达性越好,交通网络通达度用区域面积与平均出行时间的比值表示:

式中Tmn为区域内城市m到城市n的最短出行时间(小时),M为区域内城市个数,Tm为城市m到区域内各城市最短出行时间之和(小时),Tˉ为平均出行时间(小时),S为区域面积(平方公里)。

(2)B7:都市区1小时交通圈人口覆盖率。指城市轨道交通等运输方式1小时交通圈覆盖人口除以都市区总人口[16]:

式中P1为都市区城市轨道交通等运输方式1小时交通圈覆盖人口数(人),Pd为都市区总人口数(人)。

(3)B8:城市群2小时交通圈人口覆盖率。指区域内主要城市间高速铁路、城际铁路、高速公路等运输方式2小时交通圈覆盖人口除以城市群总人口[16]:

式中P2为城市群中心城市高速铁路、城际铁路、高速公路等运输方式2小时交通圈覆盖城市群城市的人口数(人),Pc为城市群总人口数(人)。

(4)B9:主要城市3小时交通圈人口覆盖率。指城市群与全国主要城市间的高速铁路、航空3小时交通圈覆盖人口除以城市群总人口,此处的主要城市指北京、上海、广州[16]。

式中P3为全国主要城市高速铁路、航空等运输方式3小时交通圈覆盖城市群城市的人口数(人),Pc为城市群总人口数(人)。

2.3 高效性评价

高效是对综合交通系统供给效率的要求,综合交通系统高效性评价指标从高效利用和一体协调两个维度构建。

2.3.1 高效利用

高效利用用来衡量交通基础设施的利用率和交通网运行通畅水平,主要用交通枢纽V/C、交通线网V/C、高速公路里程比例、高速铁路里程比例和等级航道里程比例进行评价。

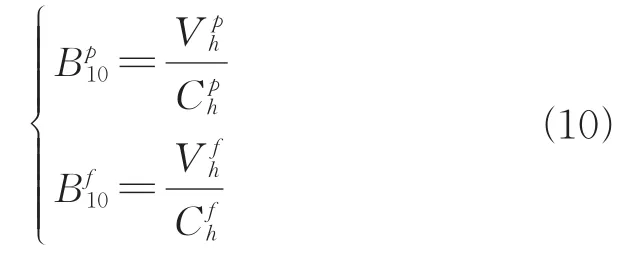

(1)B10:交通枢纽V/C。包括客运交通枢纽V/C和货运交通枢纽V/C,客运枢纽V/C指区域内所有客运枢纽的客运量与设计运输能力的比值;货运枢纽V/C指区域内所有货运枢纽的货运量与设计运输能力的比值:

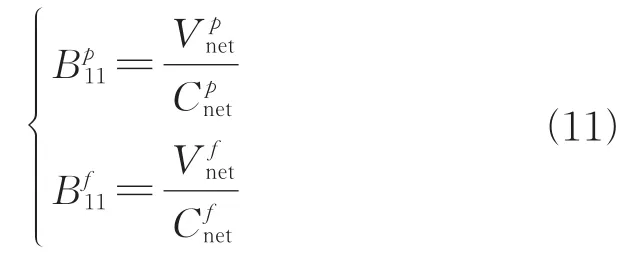

(2)B11:交通线网V/C。包括客运交通线网V/C和货运交通线网V/C,客运交通线网V/C指客运交通线网单日的客运运输量除以客运交通线网的设计运输能力;货运交通线网V/C指货用交通线网单日的货运运输量除以货运交通线网的设计运输能力。

(3)B12:高速公路里程比例,指高速公路里程占公路总里程的比例[10]:

式中l1g区域内高速公路里程数(公里),l1区域内公路里程数(公里)。

(4)B13:高速铁路里程比例,指高速铁路里程占铁路总里程的比例[10]:

式中l2g区域内高速铁路里程数(公里),l2区域内铁路里程数(公里)。

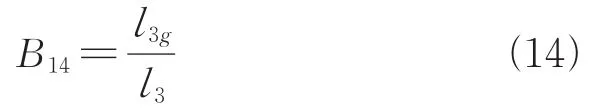

(5)B14:等级航道里程比例,指等级航道里程占内河航道里程的比例[10]:

式中l3g区域内等级航道里程数(公里),l3区域内内河航道里程数(公里)。

2.3.2 一体协调

一体协调是综合交通系统中五种交通运输方式一体化水平的体现,主要从分方式运输量分担率、分方式周转量分担率、综合交通枢纽换乘时间进行评价。

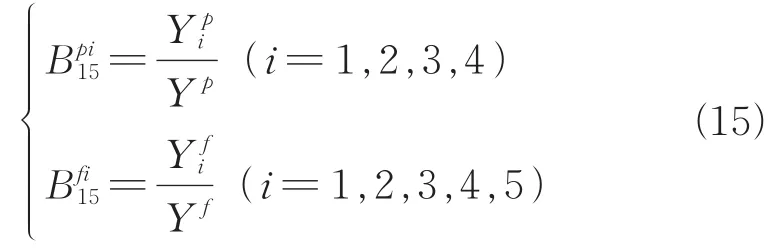

(1)B15:分方式运输量分担率。包括分方式客运量分担率和分方式货运量分担率,分方式客运量分担率指各类交通方式的客运量占综合交通系统总客运量的比例,包括公路客运量分担率、铁路客运量分担率、水运客运量分担率、航空客运量分担率;分方式货运量分担率指各类交通方式的货运量占综合交通系统总货运量的比例,包括公路货运量分担率、铁路货运量分担率、水运货运量分担率、航空货运量分担率及管道货运量分担率。

式中i=1,2,3,4,5分别对应公路、铁路、水运、航空、管道交通运输方式,为对应交通运输方式的客运量(万人),Yp为总客运量(万人);为对应交通运输方式的货运量(万吨),Yf为总货运量(万吨)。

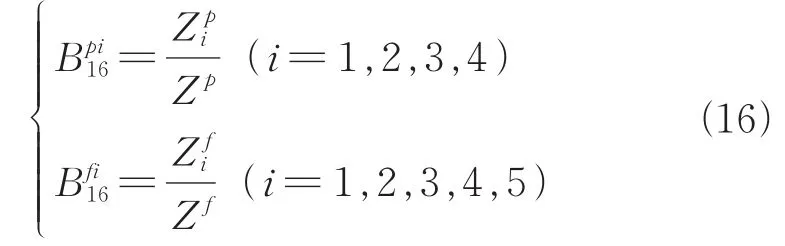

(2)B16:分方式周转量分担率。包括分方式客运周转量分担率和分方式货运周转量分担率,分方式客运周转量分担率指各类交通方式的客运周转量占综合交通系统总客运周转量的比例,包括公路客运周转量分担率、铁路客运周转量分担率、航空客运周转量分担率、水运客运周转量分担率;分方式货运周转量分担率指各类交通方式的货运周转量占综合交通系统总货运周转量的比例,包括公路货运周转量分担率、铁路货运周转量分担率、航空货运周转量分担率、水运货运周转量分担率、管道货运周转量分担率。

式中i=1,2,3,4,5分别对应公路、铁路、水运、航空、管道交通运输方式,为对应交通运输方式的客运周转量(亿人公里),Zp为总客运周转量(亿人公里);为对应交通运输方式的货运周转量(亿吨公里),Zf为总货运周转量(亿吨公里)。

(3)B17:综合交通枢纽换乘(转换)时间。指客货运输主体在换乘(转换)过程中占用换乘(换装)衔接设施的时间[22](单位:分钟),包括客运枢纽换乘时间和货运枢纽换装时间。

式中lh为客运枢纽平均换乘距离(米),v为换乘速度(米/分钟);th为货运枢纽货物平均换装时间(分钟)。

2.4 绿色性评价

绿色是综合交通系统可持续发展的必然趋势,综合交通系统绿色性评价指标从生态环保和集约节约两个维度构建。

2.4.1 生态环保

生态环保用于衡量综合交通系统对环境的影响,主要用单位运输周转量污染因子排放量和集约化交通方式运输周转量占比进行评价。

(1)B18:单位运输周转量污染因子排放量。包括专项交通网络的单位运输周转量污染因子排放量和综合交通网络的单位运输周转量污染因子排放量。专项交通网络的单位运输周转量污染因子排放量同于体现不同交通方式的污染因子排放水平,包括公路、铁路、航空、水运、管道的单位运输周转量污染因子排放量,等于公路、铁路、航空、水运、管道的污染因子排放量除以各自的运输周转量;综合交通网络的单位运输周转量污染因子排放量用于体现综合交通网络的整体污染因子排放水平,等于综合交通网络的污染因子总排放量除以综合交通网络的总运输周转量。

式中i=1,2,3,4,5,6分别对应公路、铁路、水运、航空、管道和综合交通运输方式,pollui为对应交通运输方式污染因子排放量(吨),Zi为对应交通运输方式换算货运周转量(亿吨公里)。

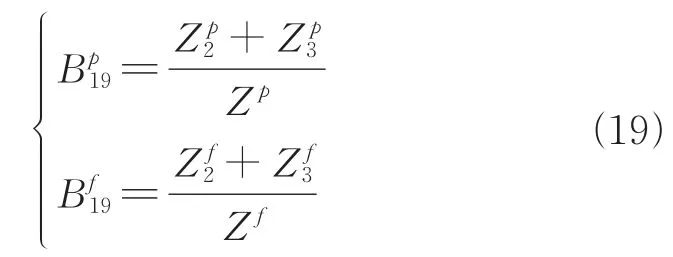

(2)B19:集约化交通方式运输周转量占比。包括集约化交通方式客运周转量占比和集约化交通方式货运周转量占比,指铁路及水运运输周转量所占比例[11]:

2.4.2 集约节约

集约节约用于体现综合交通及各运输方式对土地、岸线、线位等国土空间资源集约节约利用情况,主要从单位国土空间资源的交通周转量进行评价。

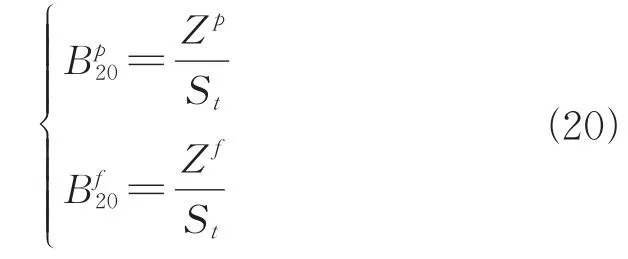

B20:单位国土空间资源的交通周转量。包括单位国土空间资源的客运周转量(单位:亿人公里/平方公里)和单位国土空间资源的货运周转量(单位:亿吨公里/平方公里)。

式中Zp为总客运周转量(亿人公里),Zf为总货运周转量(亿吨公里),St为所交通设施占用国土资源面积(平方公里)。

2.5 经济性评价

经济是综合交通系统发展的根本目的,综合交通系统经济性评价指标从经济适应和支撑有力两个维度构建

2.5.1 经济适应

经济适应用于体现交通运输支出费用和运输时间成本的可承受能力,主要从交通支出占比和全社会运输费用率来评价

(1)B21:交通支出占比。指居民的年交通支出占居民年消费总支出的比例[10]:

式中Mt为居民年交通支出(元),M为居民年消费总支出(元)。

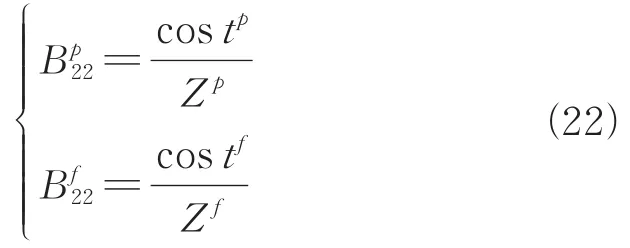

(2)B22:全社会运输费用率。包括全社会客运运输费用率和全社会货运运输费用率,全社会客运运输费用率指全社会客运运输成本除以全社会客运周转量(单位:亿元/亿人公里);全社会货运运输费用率指全社会货运运输成本除以全社会货运周转量(单位:亿元/亿吨公里)[12]。

式中 costp为全社会客运运输成本(亿元),Zp为总客运周转量(亿人公里);costf为全社会货运运输成本(亿元),Zf为总货运周转量(亿吨公里)。

2.5.2 支撑有力

支撑有力用于体现交通运输行业对经济发展的贡献程度,主要用交通运输业GDP贡献率来评价。

B23:交通运输业GDP贡献率。指交通运输业贡献的GDP占区域GDP总量的比例[12]:

式中Mt为区域交通运输业GDP贡献值(亿元),M为区域GDP总量(亿元)。

2.6 城市群综合交通系统评价指标建议值

根据以上对综合交通系统的评价研究,结合国内外调查数据,给出城市群综合交通系统评价指标体系中部分评价指标的建议值,如表2所示。评价标准要根据城市群经济发展、地理位置、自然环境等具体情况而定,本文所给出的建议值仅供参考。

表2 城市群综合交通系统评价指标建议值

3 京津冀城市群综合交通系统评价案例

京津冀协同发展是国家重大发展战略,区域交通协同发展是区域协同发展的先行官。根据本文提出的城市群综合交通系统评价指标体系,选取部分指标对京津冀城市群综合交通系统进行评价。

(1)安全性方面,2020年京津冀城市群共发生交通事故14991起,交通事故死亡人数4245人[19],万人交通事故率为1.36,较2018,2019年略有增加,但整体形势平稳,十万人口死亡率为3.85,较2019年下降5.4%(如表3所示)。从全国范围看,2020年全国万人交通事故率为1.73,十万人口死亡率为4.37,京津冀城市群相应数值均小于全国平均值。京津冀区域交通安全状况有一定的改善,应继续提高交通应急能力,增强交通韧性,减少交通事故造成的损失。

表3 2018~2020京津冀区域交通安全指标

(2)便捷性方面,2020年京津冀城市群公路里程 243412公里,铁路里程 10531公里[19],人均线网密度为23.01公里/万人,面积线网密度为1.17公里/平方公里。重要节点通达率达100%,实现区域城市快速交通全覆盖。选取北京、天津和石家庄市测算京津冀都市圈1小时交通圈人口覆盖率,本文将通勤时间在60分钟内的人群近似认为1小时交通圈覆盖的人群,北京市、天津市、石家庄市的都市圈1小时交通圈人口覆盖率分别为73%,85%,92%[23],以北京为京津冀城市群中心城市,城市群2小时交通圈人口覆盖率为93.09%,主要城市3小时交通圈人口覆盖率达100%。京津冀城市群交通线网和枢纽基础设施建设较为完善,区域城市间通达性高,但线网分布不均,以北京为中心向外发散,对周围城市的辐射性降低。

(3)高效性方面,2020年京津冀城市群交通各运输方式的客运量分担率、客运周转量分担率、货运量分担率、货运周转量分担率如表 4 所示[19,24-27],客运集中于公路和铁路运输方式,货运集中于公路运输方式,运输结构不尽合理,枢纽换乘时间长,各交通方式间的协同衔接性较差。

表4 各运输方式客、货运量及周转量分担率

(4)绿色性方面,集约化交通方式客运周转量占比为48.22%,货运周转量占比为43.16%。京津冀城市群交通运输集约化交通方式周转量占比小于50%,由交通运输造成的环境污染严重,应充分发挥集约化交通方式的优势,减少污染物排放,提高国土资源利用率,实现交通的可持续发展。

(5)经济性方面,2020年京津冀居民交通支出占居民总支出的8.81%,略低于全国平均值9.11%。2019年京津冀交通运输业对GDP的贡献率为5.59%,2020年京津冀交通运输业对GDP的贡献率为5.26%,高于全国平均值4.3%和4.1%[19]。受新冠疫情的影响,2020年交通运输业对GDP的贡献率较2019年有所降低,虽然京津冀区域交通运输业GDP贡献率高于全国平均水平,但距发达国家仍有一定距离。

4 结束语

本文通过对我国综合交通系统的现状与发展目标进行分析,依据现有文献研究提出综合交通系统评价指标并给出指标的计算方法,从而构建面向城市群综合交通系统的可量化计算的评价指标体系。该体系不仅能对同一城市群综合交通系统进行纵向对比评价,还能对不同城市群综合交通系统进行横向对比评价,在进行横向对比时可根据对比城市群的不同选取评价体系中的部分评价指标对比。所构建的评价体系虽然是面向城市群的,但同样适应于大区域和国家综合交通系统,该体系的构建对综合交通系统高质量发展与建设交通强国有重要意义。