脱落酸功能类似物萘酮戊酸对葡萄着色与品质提升的影响

2022-06-14丁珊珊韩小强汤显军李晓斌梁更生高志成李佳奇覃兆海

王 涛, 丁珊珊, 韩小强, 张 莉, 汤显军, 李晓斌,梁更生, 高志成, 李佳奇, 覃兆海*,

(1. 中国农业大学 理学院 农药创新研究中心,北京 100193;2. 石河子大学农学院,新疆 石河子 832000;3. 甘肃省天水市农科所,甘肃 天水 741001)

葡萄的颜色一方面影响着外观,另一方面体现着成熟程度,着色均匀的葡萄在市场上具有更强竞争力[1]。葡萄的颜色来源于花色苷,葡萄转色是果皮中花色苷的形成和积累的过程。花青素是不含糖基的花色苷,具有抗氧化活性,能清除人体内自由基,同时具有抗菌和预防心血管疾病等作用[2]。实际生产中,葡萄的颜色和品质受到诸多内外因素的影响,人们也在不断探索能够促进葡萄着色的方法。植物生长调节剂作为一种有效的着色手段已被广泛应用于葡萄产业,如脱落酸(abscisic acid, ABA)和乙烯利等[3]。研究表明[4],脱落酸通过调控葡萄中花色苷的合成通路,从而加速转色进程,在提高果实品质的同时也可加速其成熟[5]。也有研究认为[6-8], 外源ABA 的加入可以促进内源ABA 的生成并抑制其降解,近而促进花色苷的合成,加速果实提前完成着色。而脱落酸的施用方式和施药浓度对葡萄着色有不同的影响。

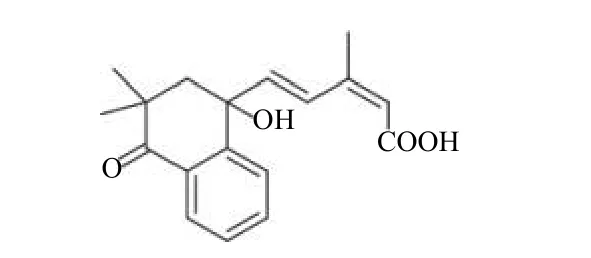

萘酮戊酸(natenpac,图式1)是本课题组研发的一种新型脱落酸功能类似物[9],其合成方法已获得专利授权[10],相关产品正在办理农药登记进程中。前期研究表明,萘酮戊酸对巨峰和夏黑葡萄的着色具有良好的促进效果,灌根5 mg/L 处理可使其提前5 d 左右完成着色,且葡萄皮中花青素的含量显著增加[11],但有关其最适施药方式及不同施药浓度的影响尚未做深入探索。为此,本研究选用着色初期的弗雷葡萄为供试品种,通过对色泽、果重等外在品质的考察和花青素、可溶性糖含量等内在生化指标的检测,研究了萘酮戊酸在不同施药剂量及不同施药方式下对葡萄着色及品质的影响,拟筛选出最佳施药方式和施药剂量,旨在为萘酮戊酸的田间应用提供依据。

图式1 萘酮戊酸结构式Scheme 1 Structural formula of natenpac

1 材料与方法

1.1 仪器设备及药剂

0~150 mm 电子数显卡尺 (桂林量具刀具有限公司);BSA124S 分析天平 (赛多利斯科学仪器有限公司);Atago PAL-1 数字折射仪 (杭州微米派科技有限公司);WR-10 手持色差仪 (深圳市威福光电科技有限公司);Eppendorf 高精度可调加样枪(德国 Eppendorf 公司);Thermo SCIENTIFIC 酶标仪 (上海木森生物科技有限公司);Eppendorf 5424R离心机 (上海毕冠实验室设备中心);HB 10 水浴锅 (上海向帆仪器有限公司);3WBD-20 背负式电动喷雾器 (台州市凯峰塑钢有限公司);植物花青素检测试剂盒(上海语纯生物科技有限公司);J8082-A 植物可溶性糖检测试剂盒(上海语纯生物科技有限公司)。

供试药剂为萘酮戊酸可溶性液剂(中国农业大学农药制剂课题组提供):有效成分质量分数5%,其他95%的助剂为SV92 (陶氏化学)、农乳1601(石家庄市金鹏化工助剂有限公司)和N,N-二甲基甲酰胺 (DMF)。

1.2 试验方法

式中:h°为色度角;C*为色泽饱和度。

1.2.1 试验设计 试验于2021 年在新疆维吾尔自治区石河子市新疆生产建设兵团第八师143 团(44°16′39″N,85°46′40″E)试验田进行,供试葡萄品种为9 年生弗雷。株行距为1.0 m × 3.5 m,处理后水肥正常施用,每10 d 滴灌1 次,杀虫剂和除草剂每7~10 d 叶面喷施1 次。在试验期间未使用其他着色药剂。

药剂配制:用高精度加样枪准确量取质量分数为5%的萘酮戊酸可溶性液剂0.6、1.5 和3.0 mL,分别加入至15 L 清水中,配制成有效成分质量浓度分别为2、5 和10 mg/L 的药液。

选取长势基本一致的植株作为试验对象,每处理设置3 个有效成分梯度:2、5 和10 mg/L,以清水处理为空白对照。每个浓度选取10 株葡萄,于着色10%左右时分别进行叶面喷雾、灌根和浸果处理。1) 叶面喷雾。用电动喷雾器进行叶面喷雾,确保药剂均匀附着在叶片和果穗表面,以不滴水为宜。2) 灌根。以2.5 L/株的施药剂量灌施,药液有效成分质量浓度与叶面喷雾一致。3) 浸果。将葡萄果穗在不同质量浓度的萘酮戊酸药液中浸泡5 s。施药后每个浓度选取10 串高度和采光基本一致的葡萄悬挂吊牌,每2 d 拍照1 次,共拍照至第20 天。施药后每2 d 取1 次样,取样时间为上午10:00,分别从长势一致的果穗的上、中、下3 个部位随机选取20 粒果粒。每个浓度重复5 次。取样后放入冰盒,随即测量横径、单果重、可溶性固形物、色差等指标。将果粒于 −20 ℃保存,用于花青素和可溶性糖含量的测定。

1.2.2 果粒横径和单果重测定 随机选取20 粒果粒,用电子数显卡尺测量果粒横径,用分析天平称量总质量,每个浓度重复5 次,取平均值[11]。

1.2.3 果实色泽指数测定 随机选取10 粒果粒,用手持色差仪测量赤道处的L*、a*、b*值,重复5 次。其中L*代表亮度,a*代表红绿度,b*代表黄蓝度。按公式 (1)~(3) 计算色泽指数 (CIRG)[12-15]。着色等级:CIRG < 2 为黄绿,2 ≤ CIRG < 4 为粉红,4 ≤CIRG < 5 为红色,5 ≤ CIRG < 6 为深红,CIRG ≥ 6 为蓝黑。

1.2.4 可溶性固形物含量测定 随机选取20 粒完整果粒,捣碎匀浆,用数字折射仪测定可溶性固形物含量[16-17],每个浓度重复5 次。

1.2.5 花青素及可溶性糖含量测定 采用植物花青素检测试剂盒测定花青素含量;采用植物可溶性糖检测试剂盒测定可溶性糖含量。每个浓度重复3 次。

1.2.6 数据分析 采用Excel 2016 软件对数据进行分析,利用Origin2017 进行绘图,使用SPSS 25.0 对数据进行沃勒-邓肯(w)氏显著性分析。

2 结果与讨论

2.1 萘酮戊酸对葡萄浆果表观品质的影响

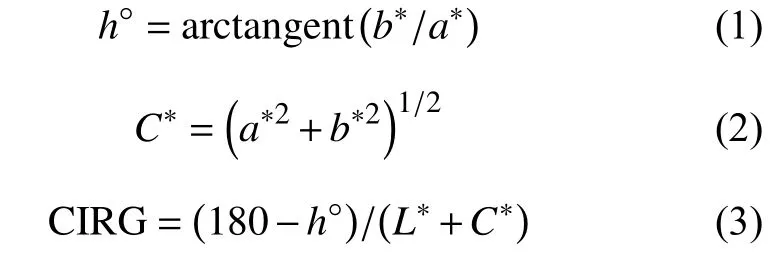

2.1.1 对弗雷葡萄浆果外观的影响 如表1 所示:施药后,所有处理均表现为8 d 之前着色比较缓慢,之后着色开始加快的变化趋势。其中叶面喷雾2、5 mg/L 的处理以及灌根5、10 mg/L 的处理最明显。处理后12 d 着色达到1/2 左右,20 d基本着色均匀。灌根2 mg/L 和浸果2 mg/L 的处理与空白对照组 (CK) 相比无明显差异。另外,叶面喷雾2 mg/L 和5 mg/L 的处理在12 d 前效果基本一致,在16 d 时,2 mg/L 处理的效果略优于5 mg/L 处理,并且明显比10 mg/L 处理着色完全,这一有趣现象值得进一步研究。灌根5 和10 mg/L处理在第12 天后着色差异开始显现,其中以灌根10 mg/L 处理着色较好。在3 种处理方式中,叶面喷雾和灌根处理的效果差异不大,均比浸果处理效果好。从表1 数据可见,处理20 d 时,CK 的着色程度与叶面喷雾2 mg/L 和灌根10 mg/L 处理12 d 程度相近,表明在该质量浓度下处理大致可以促进果实提前7~10 d 完成着色。总体上看,叶面喷雾2 mg/L 和灌根10 mg/L 处理效果更明显,说明葡萄的着色速度受到处理方式和有效成分质量浓度的影响。与灌根处理相比,叶面喷雾所需的施药量更低,操作也更便捷。

表1 不同处理下弗雷葡萄浆果的颜色变化Table 1 Color changes of Frey grape berries under different treatments

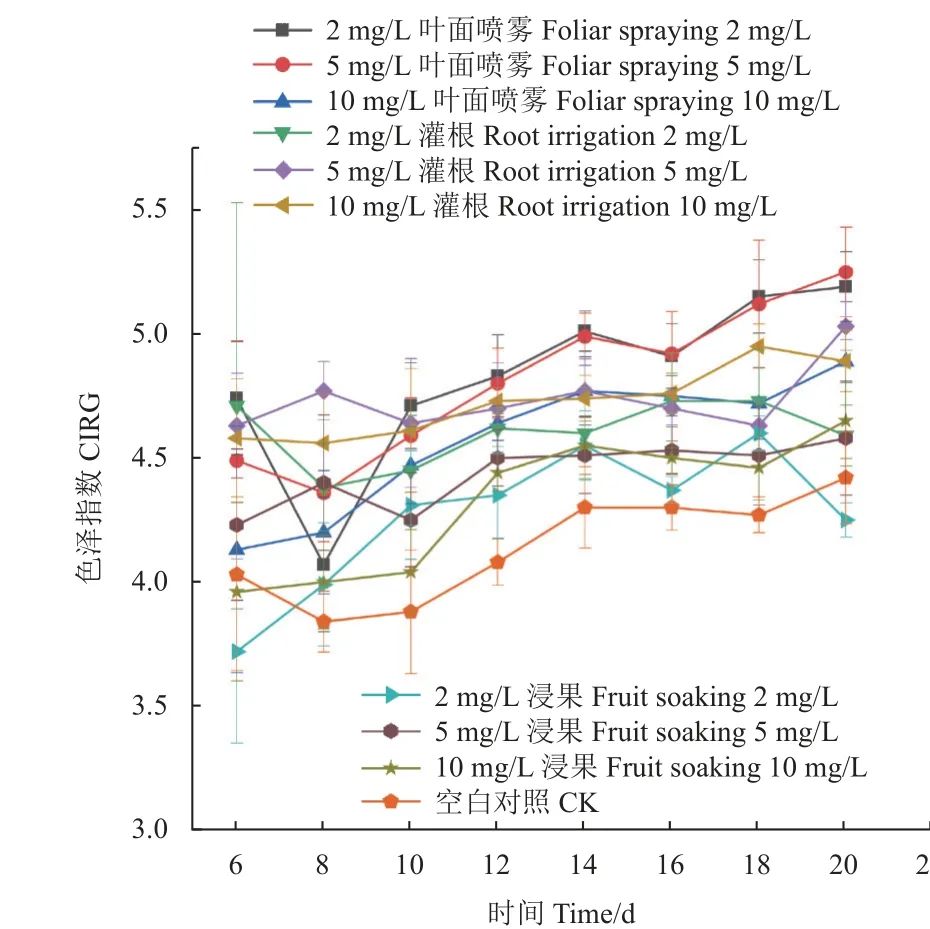

2.1.2 对色泽指数的影响 从图1 可以看出,各萘酮戊酸处理组对提高葡萄颜色等级均有很好的效果。第20 天时叶面喷雾2、5 mg/L 处理,灌根5、10 mg/L处理效果较好,与对照组存在显著性差异,这与目测的结果基本一致,即可以促进果实提前7~10 d 完成着色。总体上看,在成熟过程中,葡萄色泽指数呈现不断上升趋势,在14 d 前,指标变化较快,之后趋于稳定。20 d 时,叶面喷雾和灌根处理对促进表皮着色的趋势更明显。其中叶面喷雾2、5 mg/L 处理的效果最佳,颜色等级达到了深红色。

图1 不同浓度萘酮戊酸处理对葡萄色泽指数的影响Fig. 1 Effect of different concentrations of natenpac on the color index of grapes

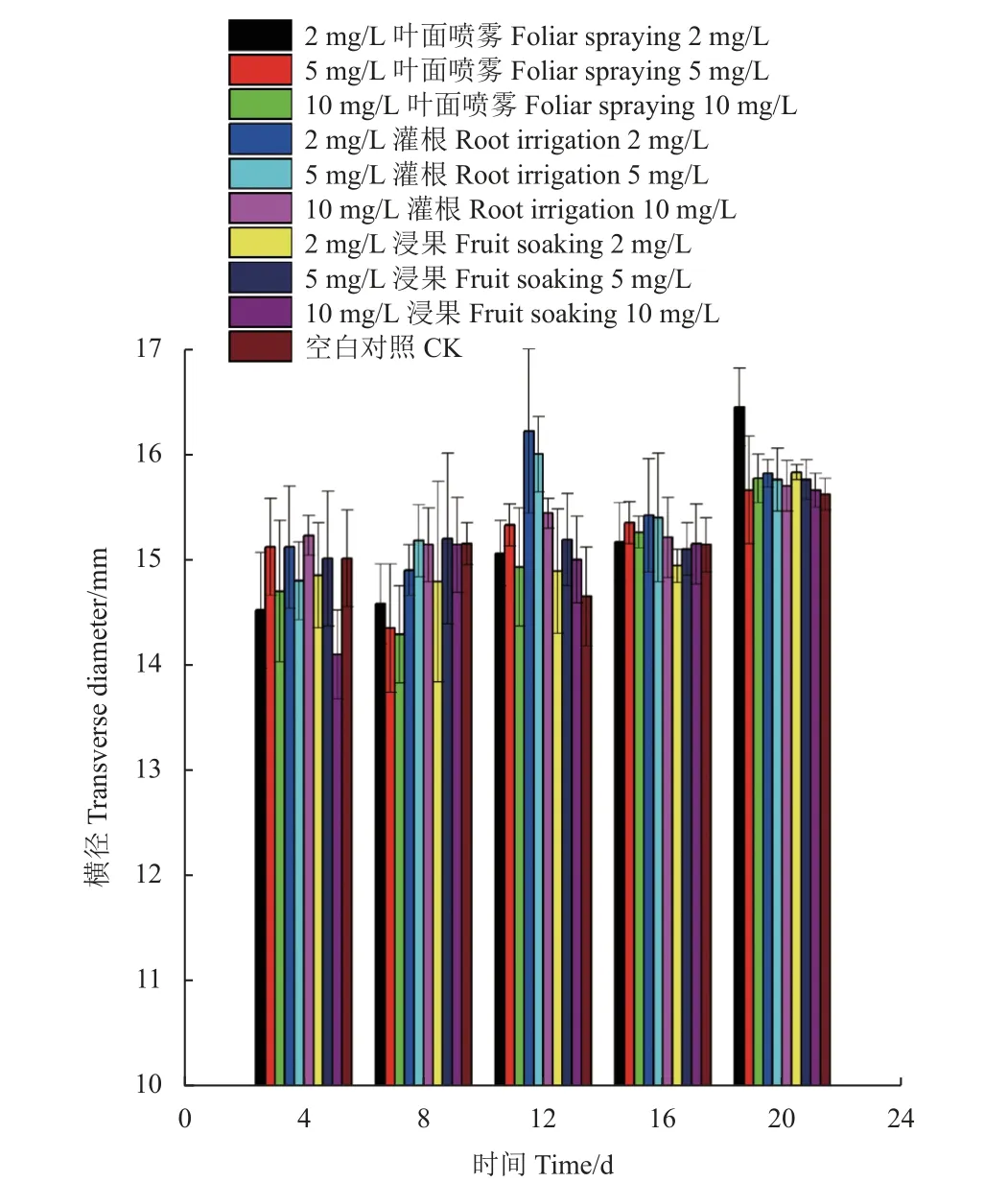

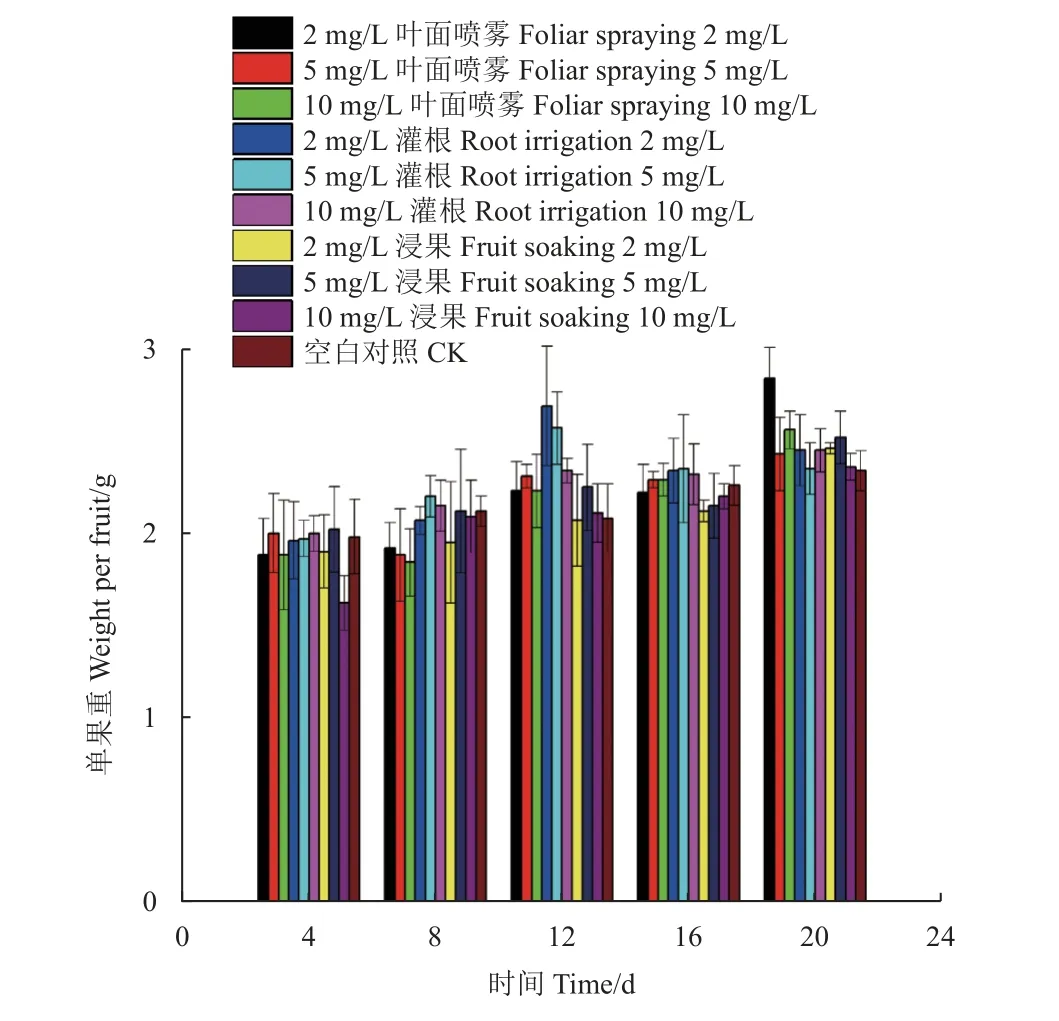

2.1.3 对葡萄横径和单果重的影响 图2 和图3

图2 不同浓度萘酮戊酸处理对葡萄横径的影响Fig. 2 Effect of different concentrations of natenpac on the transverse diameter of grapes

图3 不同浓度萘酮戊酸处理对葡萄单果重的影响Fig. 3 Effect of different concentrations of natenpac on single fruit weight of grapes

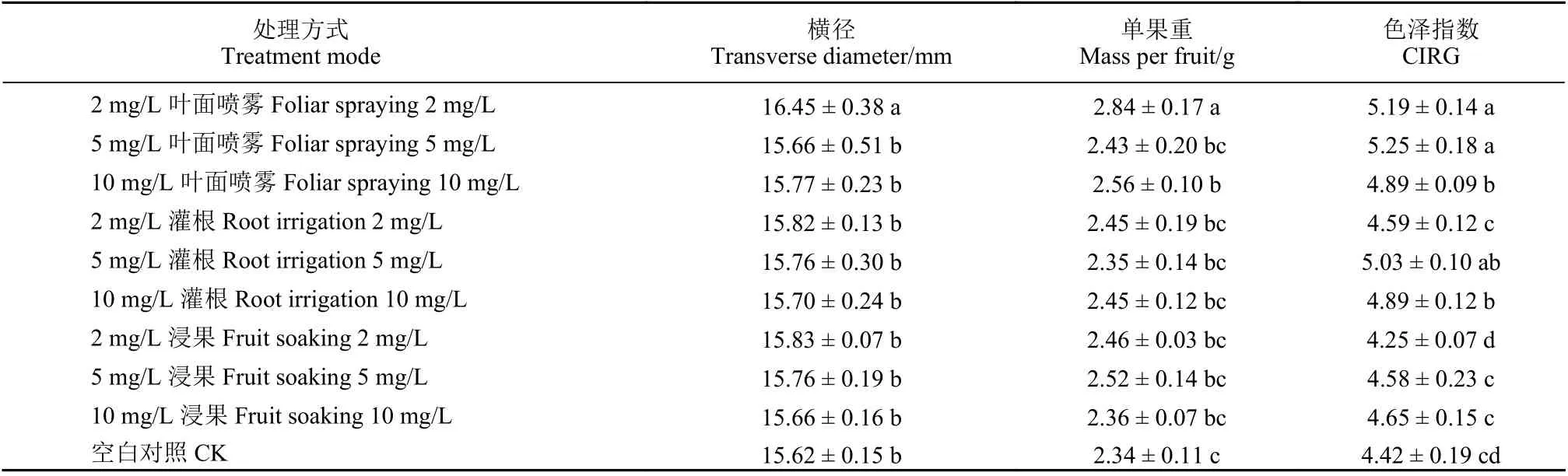

分别显示了萘酮戊酸处理后浆果横径和单果重的变化。可见,在葡萄成熟的过程中,横径和单果重均呈上升趋势,不同处理的影响也略有差异。第20 天时,与对照组相比,叶面喷雾2 mg/L 处理可以使横径和单果重分别提高5.3%、2.1%,达到显著性水平。虽然叶面喷雾2 mg/L 处理的色泽指数值比5 mg/L处理略低,但没有达到显著性水平,且与灌根10 mg/L处理相比处在同一水平上,其他处理略有提高但无显著性差异 (表2)。灌根处理中,横径和单果重基本保持在同一水平。本试验结果表明,施用萘酮戊酸的弗雷葡萄生长状态正常,不会造成减产、软果等现象,并且适当的处理在一定程度上可以增加产量。

表2 列出了萘酮戊酸不同处理下葡萄表观指标的变化数据。

表2 萘酮戊酸对葡萄表观指标的影响Table 2 Effect of natenpac on quality indicators of grapes

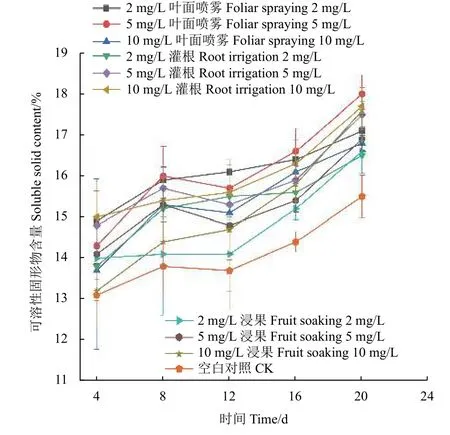

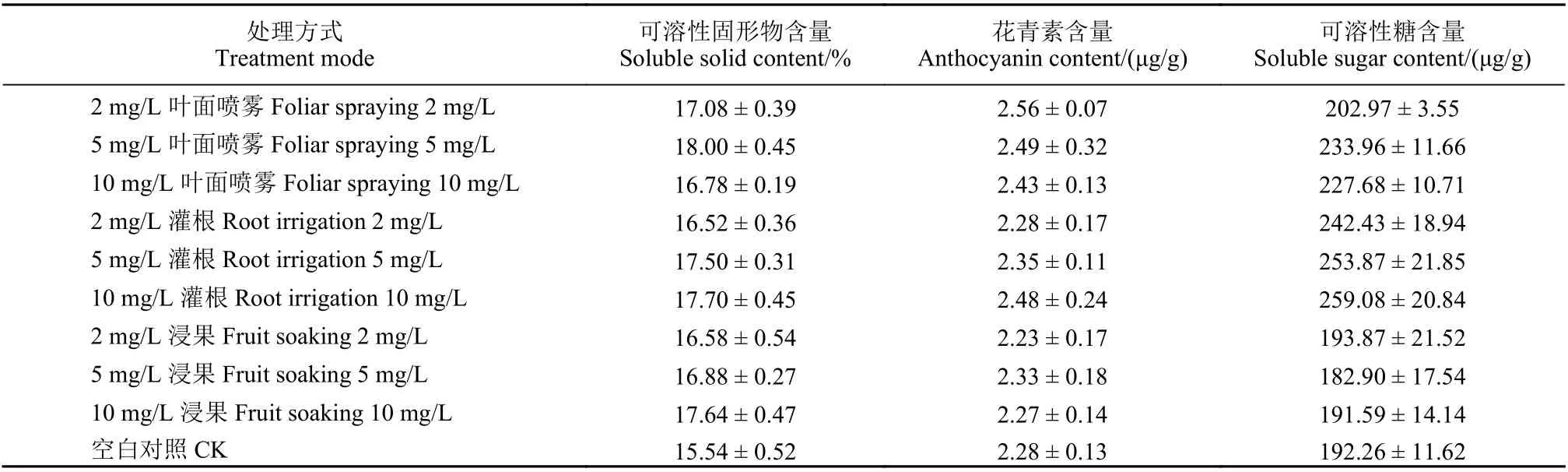

2.2 萘酮戊酸对葡萄内含物含量的影响

2.2.1 对可溶性固形物含量的影响 可溶性固形物是决定果实内在品质、影响口感的重要指标之一[18-19]。从图4 和表3 可以看出,经萘酮戊酸处理后,可以在不同程度上提高葡萄中可溶性固形物含量。在处理后8~12 d,含量略有降低,之后又呈现不断上升的趋势。20 d 时,各处理组葡萄中可溶性固形物含量均显著高于对照,其中叶面喷雾5 mg/L 处理提高16.1%,灌根10 mg/L 处理提高14.2%。不同处理之间也存在显著性差异,表明萘酮戊酸处理后会显著提高葡萄中可溶性固形物含量,其中叶面喷雾和灌根处理效果要优于浸果处理,叶面喷雾2、5 mg/L 处理及灌根5 和10 mg/L处理的提升效果较好。

图4 不同浓度萘酮戊酸处理对葡萄可溶性固形物含量的影响Fig. 4 Effect of different concentrations of natenpac on the soluble solid content of grapes

2.2.2 对花青素含量的影响 如图5 和表3 所示,在不同处理组中,葡萄花青素含量差异较大,叶面喷雾2、10 mg/L 处理和灌根10 mg/L 处理对花青素积累有显著的促进作用。从花青素变化趋势可以看出,处理后前8 d 花青素的含量逐渐积累,之后含量基本达到稳定,在第8 天前只有浸果处理略低于对照,其他处理组均比对照组含量高。尽管在第0 天的含量略有差异,但叶面喷雾2 mg/L 处理对花青素的增长幅度变化最大,表明叶面喷雾及灌根处理可以有效促进花青素的积累,提高葡萄内在品质。

图5 不同浓度萘酮戊酸处理对葡萄花青素含量的影响Fig. 5 Effect of different concentrations of natenpac on grape anthocyanin content

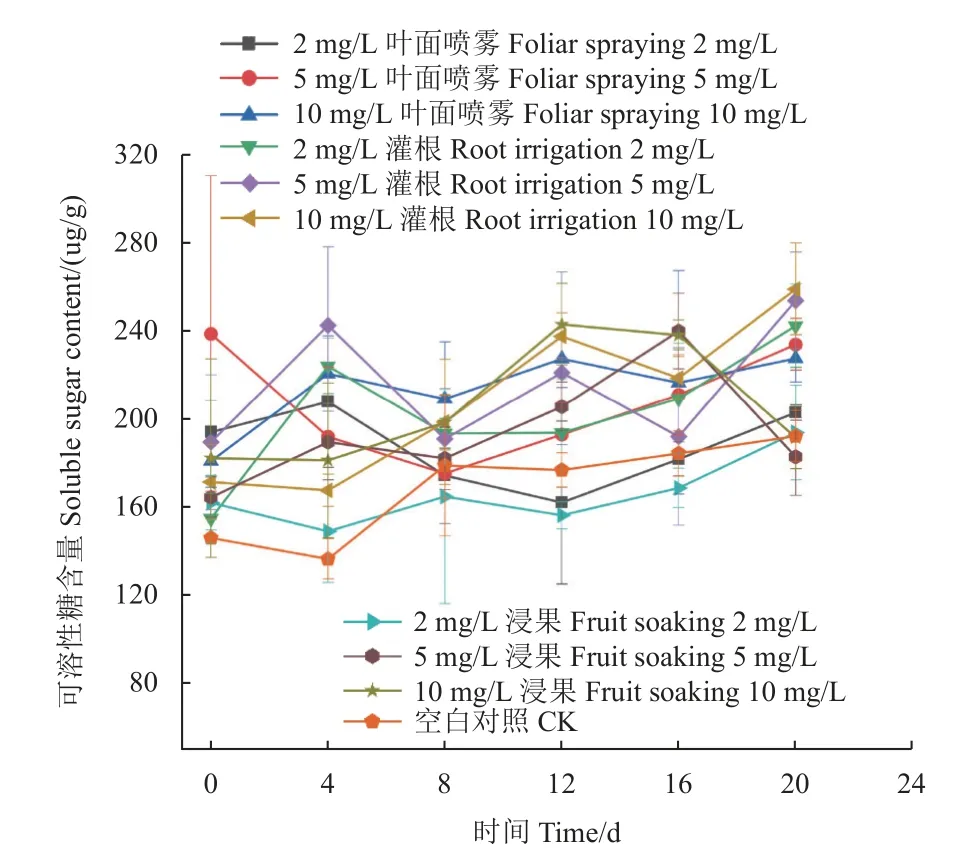

2.2.3 对可溶性糖含量的影响 如图6 和表3 所示,萘酮戊酸处理对可溶性糖的影响波动较大。但总体上看,萘酮戊酸处理组比对空白对照效果好,且叶面喷雾和灌根处理总体上也比浸果处理的效果好。第4 天至第8 天时,可溶性糖含量略有下降,但第16 天后,总体含量呈现上升趋势,这也是葡萄成熟的一种体现。可溶性糖的增加意味着有更好的口感体验,这与笔者对产品品质随机调查的结果一致。

图6 不同浓度萘酮戊酸处理对可溶性糖含量的影响Fig. 6 Effect of different concentrations of natenpac on soluble sugar content

表3 萘酮戊酸对葡萄内在指标的影响Table 3 Effect of natenpac on grape internal indexes

3 结论

萘酮戊酸是一种在脱落酸基础上创制的一种脱落酸功能类似物。本研究结果表明,萘酮戊酸对弗雷葡萄的着色具有显著的促进作用,可以使其提前7~10 d 完成着色。从对表观效果到内含物的分析发现,着色效果与施药方式和有效成分含量密切相关,叶面喷雾和灌根效果明显优于浸果,尤其是叶面喷雾2、5 mg/L 处理和灌根5、10 mg/L处理促进着色效果明显,这意味着葡萄浆果中花青素的合成可能不是在果实部进行,而是在其他部位合成后再输送到果实部。同时,叶面喷雾和灌根处理还可以有效促进葡萄中可溶性固形物、花青素、可溶糖等成分的积累,对果实大小和单果重也有所提高,说明萘酮戊酸不仅可以改善弗雷葡萄的品相,而且可以提高其品质和产量。综合果实着色效果和内在品质指标以及操作便捷性方面,叶面喷雾2 mg/L 为弗雷葡萄着色的最佳处理方式,且在整个生长周期仅需要施药一次,整个试验中未发现软果、畸形现象,说明萘酮戊酸是一种高效的葡萄着色剂。

致谢 (Acknowledgement):感谢石河子大学田沁怡、方治豪、别克宝、温明恺、杨林在试验过程中给予的帮助。